眼科受診 大潟水と森公園のオオウバユリ 脱水熱中それにコロナ、就寝時の飲水。

本日25日木曜日、眼科受診をした。6月26日に終わった左眼白内障手術の一ヶ月後健診だった。すでに右眼は同12日だったので、最終チェック。

お陰様で視力は裸眼で両眼とも1,2だった。術前0,4を考えれば別次元、ある意味小中学生時代のレベルに戻ったことになる。メガネ無しでパソコンが打て、仕事も楽でゴルフボールも先まで見える。当初イヤだった鏡の自分の顔は敢えて納得した。

老化現象一途のなかで眼一つでも若返る(超)のは嬉しいことで、昨日受診では何度も医師に礼を述べた。

昨日午後暑かったがその後のオオウバユリを見るべく午後から大潟水と森公園へ行った。

去る7月20日の花。

去る7月20日の花。

とても花期が短い。

夏の花はみなそうなのか。

これはまだ開花前では。

これはまだ開花前では。

二貫寺の森、大潟水と森公園。少なくとも近隣二カ所、それも整備されている場所にオオウバユリがかなりあることを知り、また来年の楽しみにしたい。

大潟水と森公園の前に同公園の西側、長崎新田で鵜の池湖畔のチョウトンボを撮った。

いくら撮っても面白いチョウトンボ。このトンボが枯れた水草の茎などにじっと止まっているのを見ると、暑さの中一心に修行している僧を思わせる。そうかと思えば田んぼで群れて飛び交うチョウトンボもいて、こちらは空中の小さな虫を食べているのか。

今からこの暑さ!この先の本番はどうなるのだろう。

朝起きたら急な頭痛、だるさ、,食欲不振、、、。就寝中の脱水症や熱中症の可能性があり、さらに11波と言われるコロナも心配しなければならない。いずれにしても人混みのマスクがもう一度必要になった。日中の大汗とともに就寝中の効き過ぎるエアコンや扇風機の風は油断出来ず、就寝前の飲水は大切になる。

米山さんの雲 カフェのノートの絵。

まだ続いているらしい梅雨はしっかり晴れ間を入れる。例年のことはみな忘れてしまうがこのようにしっかり降っては晴れる梅雨は珍しいくはないだろうか。

昨日の米山さん。

昨日の米山さん。

ひと先ず安心な雲。

上掲は山頂に雲が掛かる米山です。良く見る光景で、見るたびに「三階節」が浮かびます。“米山さんから雲が出た~今に夕立がくるやら、、、“です。

その昔この節はおかしい、米山から雲が出たとしても、山は東にあるのでそこから天気が変わることはまず無い、これは不思議な民謡だと思っていました。実際山頂の雲が広がり当地が夕立になることはよほどの東風か何かでなければ普通はありません。

それがこちらに帰郷して10年ほど経って、ああこれは反対側の柏崎の民謡で、そちらにしてみれば米山は西にあたるので、雲が出れば雨になるのは当然と気がついた次第です。

柏崎の人達は私達以上に米山に親しみを感じられ、畏敬さえ表されます。霊山だったこともあるでしょうが、何より直接的に天候を左右し予兆する山であれば日々しっかり眺めて暮して来たに違いありません。

そんな訳で当地にすれば、米山山頂の雲は“先ほどまでここにあった雲”で、雨雲なら“もう行ってしまった雲”ということになろうと考えられます。見慣れた風景を大きく勘違いして過ごしていることが身辺にある(私だけだったかもしれませんが)一例として一人恥じている次第です。

以下は最近のカフェのノートにありました絵です。

丸い線で描けば

丸い線で描けば

トカゲの親子もエビやアジの

しっぽもみな可愛いですね。

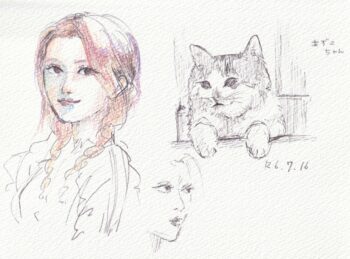

以前からよく猫を描いてくださっる女性の絵です。こちらは細かな線で描かれますがバランス良く仕上がるところがさすがです。どんな人にも、大人もこどもさえ、それぞれ個性とタッチがあることはとても貴重なことだと思います。お子さんから大人の方までまた楽しくお描き下さい。

以前からよく猫を描いてくださっる女性の絵です。こちらは細かな線で描かれますがバランス良く仕上がるところがさすがです。どんな人にも、大人もこどもさえ、それぞれ個性とタッチがあることはとても貴重なことだと思います。お子さんから大人の方までまた楽しくお描き下さい。

本番はこの先なのに連日暑い日が続きます。

新潟県立大潟水と森公園のオオウバユリ。

昨日知人が二貫寺の森のオオウバユリの写真を送って下さった。自分が観た日から9日目、つぼみが膨らみ開花が近いことを覗わせる写真だった。

そもそも私は間近でオオウバユリの花が開花しているのを観たことがない。

2021年7月、大潟水と森公園の歴史ゾーンの先で2本のつぼみを観たがすぐ後に心筋梗塞を発症して入院、花を見る事が出来なかった。しかし先日訪ねた公園の3年前と同じ場所に花は無く、お聞きした二貫寺の森で6,7本のつぼみを確認した。少なくても今年は二貫寺の森で晴れて花を観れるというところまで来た。

そして本日7月20日土曜日、一時間近くの午睡の後、念のため大潟水と森公園の管理棟を訪ねた。すると管理者の方が野鳥観察ゾーンに4,5本、歴史ゾーンに1本つぼみがあり、数本が開花しているという。思いもよらぬ場所に幸運があるらしく早速向かった。

花は意外と近く管理棟から野鳥観察ゾーンへ入って間もなくの場所だった。このゾーンは静かで、かって何度か歩いたが人を見かけることはほとんど無かった。

さっそくのつぼみ。

さっそくのつぼみ。

蓮の花のような部分から

数本花がひらいてくる。

次いで花です!

さらに進むと、

何と気高く生き生きと咲いていることでしょう。辺りから真っ直ぐ突き抜け、花は緑で茶紫のアクセントを帯び毅然として、ああ古代の正統な女王か姫の趣きだった。

一帯は湿り気が強くうす暗くて草木は密だ。しかし近くに人家があり、傍らの国道の行き交いはかなり賑やかで、私も通い慣れている。花はそんな場所で人目を避け長ーい年月咲き続けたていたのだ。本日そこで初めて大小6本のオオウバユリを観ることが出来た。そのうち数本の蕾もあるので後日の楽しみとして公園を後にした。

都市公園という場所で一種原初的で威厳に満ちた花を見る事が出来るのは幸運なことだと思う。

以下は昨日写真を届けて頂いた二貫寺の森のオオウバユリの中の一枚です。

うす暗い森で1本の茎の根元から10数枚の大きな葉を広げている。懸命に光を集めているのだろう。なかでもこの花は太く立派で、一体幾つ花を付けるのだろうか。数日以内に開花が想定されこちらも是非観なければ。

うす暗い森で1本の茎の根元から10数枚の大きな葉を広げている。懸命に光を集めているのだろう。なかでもこの花は太く立派で、一体幾つ花を付けるのだろうか。数日以内に開花が想定されこちらも是非観なければ。

すでに御存知の方も多いと思いますが、まだの方にはどうか素晴らしい花を観て頂きたいオオウバユリでした。

暑い日のゴルフ うなぎパワー。

本日休診の木曜日、眼の手術などで二ヶ月ご無沙汰したゴルフに行った。前からこの日の晴天が予報され、その通りの空となった。

私のゴルフは20才過ぎてすぐ始まっているので60年は経っている。この間ずっと親しみ続け、趣味としては庭いじりと同等、いや長い分、それより上かもというくらい好きが続いている。

午前の9ホールは54だったが自分としては悪くないと感じていた。昼食はメニューにあった「うな重」の写真が誠に美味しそう。いつもなら「カレーの小」などで済ませているものを、同行のA氏に「おごるから一緒に食べよう」と言ってうなぎにした。

しかしいつまで待っても注文を取りに来ない。普段なら手を挙げればすぐ人が来るのに行ってしまう。10分も待っただろうか、ようやく来た人がテーブルのパネルで注文してください、と手順を説明してくれた。

運ばれたうなぎはふっくらこってり、てらりとタレが掛かりメニュー写真の通りだった。錦糸玉子の上のうなぎをダシが滲みたご飯と一緒に箸で四角に切り、重箱の隅に寄せてすくうように取って食べる。日頃昼食を抜いているので最初は残そうと思っていたが箸が進み、一粒残さず食べてしまった。

空きっ腹に普段食べない昼食、それもうな重。体は大丈夫か、と心配しつつ午後の9ホールに臨んだ。すると気持ち良くボールが当たり、およそ真っ直ぐ飛ぶ。「うなぎパワーですね」と言うA氏も調子が良い。最後の1ホールを残して39という数字だったが、ついにうなぎパワーが切れ、最終で8を叩いて47で終わった。

本日午後のコースの眺め。

本日午後のコースの眺め。

車で7分米山水源カントリークラブ。

A氏とのゴルフは「良いゴルフをしたかどうか」だけで、勝ち負けのこだわりは全く無い。普段色々と背負いあう多様な人間関係の中で過ごしていると、6時間のゴルフは終始自由で、他に代えがたい生活蘇生になる。

34℃に迫る熱さだったが風は気持ち良く沢山汗を掻き、スポーツドリンクを3本飲んだ。

注文までの時間が掛かり、かなり急いで食べましたのでうな重の写真は撮れませんでした。

楽しめた第20回卯の花音楽祭。

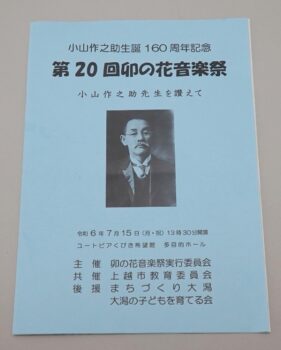

近頃珍しくブログを中3日空けてしまいました。13、14日と一泊で旧友夫婦に会うために出かけ、15日は頸城区希望館で「第20回卯の花音楽祭」に出かけたため慌ただしさほかもあり、休ませて頂きました。

本日は20回目となった卯の花音楽祭です。海の日の祭日午後、雨は上がり会場ホールはほぼ満席でした。不肖親族として来賓席が指定され、お隣は音楽研究と地域の音楽振興なかんずく作之助研究に長年尽力された元上教大教授後藤丹先生でした。新潟市から駆けつけられた先生はかっての病を越えられて全くお変わりなく元気で嬉しい限りでした。

始まると大潟町小学校の9人の児童たちが列を作り場内を「夏は来ぬ」をアカペラで歌いながら入場し、ステージで「いま、地球(ふるさと)は美しい」を歌いました。子ども達の歌声は自然で爽やか、良いオープニングでした。

以下大潟区のオカリナアンサンブルのスタンド・アローンのアンサンブル、吉川区のコーラス「ゆりかご」の夜明けのうたの情感、頸城区の合唱団「火曜会」の信長貴富作曲の二曲は一種ドビュッシー風でリリカル、大潟町中学校吹奏楽部の「秘技Ⅱ」は難解だったが懸命な演奏から宗教的な神秘性が深く伝わり、大潟区のシニアコーラス「さざなみ」の「青田川のうた」は後藤丹先生の作曲で何とも爽やかな親しみにあふれ、前半の最後は大潟区のコーラスおおがたによる作之助作曲「漁業の歌」のヨナ抜き調は在りし日の地域を彷彿とさせました。

休憩を挟んで後半はアンサンブル・オビリーによる弦楽四重奏のゲスト演奏、最後は卯の花合唱団による作之助の「吉野山」と「夏は来ぬ」でした。

地域にいると弦楽四重奏を聴く機会は少なく、バッハとモーツアルトのほかタイトルに「愛」が付く四曲のメドレー、サウンド・オブ・ミュージックメドレー、ラストは夏は来ぬでした。クラシックの演奏家はしばしばその楽しみと裾野を広げる貴い役目を負っていますが、それを遺憾なく発揮される熱演でした。

最後は混声四部合唱の「卯の花合唱団」による作之助作曲「吉野山」」および「夏は来ぬ」の演奏でした。前半でコーラスおおがたが歌った「漁業の歌」は在りし日の漁村の姿で、吉野山は南朝の吉野山における王朝の悲しみです。慌ただしい現代のひととき、佐佐木信綱の詩と作之助の曲によってやまと心に触れたひとときでした。

3時間余、児童を含めて4回の「夏は来ぬ」を聞きましたがみな素晴らしかったです。特にアンサンブル・オビリーの演奏、わけても後藤丹先生編曲の『夏は来ぬ」を歌うために生まれている卯の花合唱団のコーラスは涙がこぼれそうになるほど素晴らしかったのです。

エンディングで高らかに終わる夏はきぬの曲調はドボルザークの「新世界より」の「家路」とダブりました。「夏は来ぬ」は5番まである故自在な変化が可能で、一生懸命演奏される限り何度でも聴ける文字通りの名曲だとしみじみ感じました。

それにしても入場料無しでこれだけ楽しめる音楽会は本当に貴重です。

そういえば前日夕刻は新幹線「上越妙高」駅でキンコンカンと鳴る駅メロ「夏は来ぬ」を聴いてきたばかりでした。

梅雨の晴れ間。

しっかり降ってはまた上がる。梅雨の晴れ間でチョウやツバメはつかの間の陽光に当たりながら活発に動き、空は澄んで雲が面白い。

潟町のブッドレアにアゲハが来る。

潟町のブッドレアにアゲハが来る。

アゲハはブッドレアが大好き。

この空がまだ続くならば今年は長梅雨ではないだろうか。今のところ作物には良いらしい。

「二貫寺の森」へ、オオウバユリを見に初めて行った。

およそ小雨模様の本日、晴れ間も見えた午後、姥百合の状況を大潟水と森公園に電話して尋ねた。すると、現在1カ所で確認されていますが、「二貫寺の森」では何カ所かでつぼみがみられているようです、という返事。

二貫寺の森は初めて聞く名前だった。さっそく調べてみるとおおよその場所が解った。上真砂の交差点の東、(株)コスゲに隣接する森一帯がそうだった。着くと駐車場と管理棟(施錠されていた)があり、如何にも湿り気の多そうなフラットな場所で、植物と樹木が濃密に茂っていた。

薄暗い森を、ここなら姥百合(オオウバユリ)があるかも知れない、と歩き始めた。

スマホの歩数で3000歩ほど歩き、10本前後のオオウバユリを見た。

背の高さに違いはあるが大潟水と森公園の電話どおり眼前にする事が出来た。おそらく先端のつぼみに見える部分は更に伸び、そこにいくつもの花を着けるものと思われる。

背の高さに違いはあるが大潟水と森公園の電話どおり眼前にする事が出来た。おそらく先端のつぼみに見える部分は更に伸び、そこにいくつもの花を着けるものと思われる。

姿は崇高で、うす暗い湿地の中に繁茂する無数の植物を代表するかの如く真っ直ぐに堂々と伸びていた。

開花はいつ頃なのだろう。まず1週間おきくらいに来ては眺めてみたい。

以上が一回目の二貫寺の森歩きでした。初めて歩く湿った場所は何が出てくるのか少しく緊張するが、随所でひらひらするハグロトンボに心なごまされた。

普通であればこのような場所は荒れ果てて一歩も踏み入れることが出来ないのだが、珍しい事にここはクズやクサギの繁茂も全く見られず、かって読んだ閉鎖林を想像させる望ましい森林環境が保全されている印象を受けて驚いた。

二つの河川による永年の作用でこのように豊かな自然が形成されたとある。しかし関係者の維持管理努力は並大抵ではなかったのでは。「公園」と名付けられていないのも良いと思った。

笠原文右衞門(大川:だいせん)の墓碑移転などのニュース。

昨日のこと館内のノートに以下のような記載がありました。

“2年ほど前から館長のブログを読んでいる。遡って見いていると2016年5月に自分たちの墓の記事があって驚いた。今回先祖の墓や碑の仕舞いに当地を訪ねたが、それも終わりほっとし,念願の樹下美術館を訪ねた”という主旨が書かれていました。

墓と勝海舟が揮毫したという墓碑は幕末から維新期、当地域の文化、教育、基盤構築に大貢献をされた笠原文右衞門(大川:だいせん)のもので、大潟区蜘蛛カ池(くもがいけ)の瑞天寺にあります。

現地で寺院西につづく小高い観音山を登ると中腹にレンガ塀がほどこされ広い階段が付いた立派な墓所へと出ます。かって一度訪れたことがありましたが、二度目の2016年はさらに歳月を重ね、傷みが進行している様子を残念に思い,、三十三観音や他の墓碑などと共にに記載していました。

昨日の上越タイムス一面。

昨日の上越タイムス一面。

新聞によれば、地元の「郷土史友の会おおがた(小山將会長)はじめ有志の方々とも相談され、墓は近隣の寺に、墓碑は山を下りた瑞天寺境内に移設されということでした。

当館を訪問されたご遺族の慶子さんはシンガポール在住ということ、遠くで長年心配され今日を迎えてほっとされたにちがいありません。遠路本当にご苦労様でした。当館にもお寄り下さり誠に有り難うございました。

笠原大川は近郷近在の若者を教育し、あるいは新堀川掘削に成功し一帯の農業用水路を確立されました。不肖筆者の高祖父・玄作は大川に勧められ江戸で蘭学を学ぶことができました。

また大川の残した資料には、玄作が蛮社の獄事件で幕府に追われる高野長英を匿っている嫌疑があるので二人で出てくるよう促す役人からの緊迫した文書が残っているなど、私どもと浅からぬ縁がありました。

懐かしい認知症の人と家族の会の方々 北信からのお二人。

本日昼、上越の「財団法人 認知症の人と家族の会」から23名の方が来館された。前日柿崎区上下浜温泉に一泊されお寄りになった。かって2002年、この方々には大島画廊でボタニカルアートの初個展を行った際お手伝い頂き売上金の一部を寄付させてもらった。

その時の同じお顔数人の方とお会いしとても懐かしかった。当時は介護保険が始まって3年目、様々な機軸が生まれ「痴呆」が「認知」症」へと公式に呼び名が変わった時期に当たっていた。

年一度の公式な慰安行。

年一度の公式な慰安行。

明るさの中に連帯と強さが

感じられる。

カフェのほか陶芸室のテーブルでもお茶とケーキでくつろいで頂いた。介護や支援の事情は変遷を重ねるがこの方達が行っている根底は一貫し、情報量の多さも特筆すべきことだと思う。

皆さまがお帰りのころ長野県は北信からお二人お見えになった。過日一度訪館され、今回友人を誘われた模様。

お話すると石州流茶道をされ、昨日は上越市板倉区で行われた「ゑしんの里茶会」に出られたと仰った。前回、当館窓口で茶会のチラシをご覧になっての参加、私達の後同じ席に座られたとは。熱心に展示もご覧になり閉館までお茶をされたとお聞きした。

過日私たちの須坂行きなど長野県なかんずく北信と上越の近さをあらためて認識した。

大雨と酷暑の趣き、家に籠もるという人が多い中、活発に動かれる方がいらして頼もしく思われる日だった。

ゑしんの里記念館の茶会。

本日日曜日は梅雨の晴れ間となり、妙高連峰がよく見える板倉区は「ゑしんの里記念館」で茶会があった。裏千家茶道宗米先生お社中、宗季さんの薄茶席と煎茶道の方円流宗園先生お社中の紅茶席が持たれた。

薄茶の宗季さんは妻の友人で長年互いに往き来している。このたび初の席主を務められ緊張されたことと思う。一方でご準備、本番と心砕きながらその時間を一心に楽しまれたのではないかと想像している。

お心入れの楽しいお道具組み。

お心入れの楽しいお道具組み。

お棚はかって私も使った

ことがありとても懐かしかった。

「水」をテーマに地元作家さんの陶芸作品を取り入れ、滝、波、清水、蟹、水面、水鳥など清涼なイメージが随所に配され、清々しいお席だった。チェンバロを弾き英語堪能な人がどこから見てもお茶人の佇まいになられ、ご努力の年月を思わないわけにはいかなかった。

ウエッジウッドのカップ&ソーサーに丁寧に淹れられた紅茶は美味しく、注がれる水音は涼しかった。時にはこのような趣向も有り難いと思った。

窓外の妙高連峰と周囲の池。

窓外の妙高連峰と周囲の池。

建てられて後荒れてくる施設を時に目にする。しかしここは広大にも拘わらず館の内外とも良く手が入り、炎天の日にあって気持ち良く過ごす事が出来た。

お席持ちの先生方、お点前の社中の皆さま、清々しい気持になって帰りました。本当にご馳走さまでした。

汗をかきかき夏の大潟水と森公園、新たな出会い。

7月第一週の土曜日。何も予定が無い日の午後は大潟水と森公園か大池いこいの森公園に足が向く。行くまでお目当てがあるわけではないが、行けば新たな出会いや興味深い再会がある。

マムシグサの実。

マムシグサの実。

次第に赤くなる。

(ヒロハテンナンショウを訂正)

モンキアゲハは上掲のように印象的な飛翔を目にして驚くだけだったがこの度はちゃんと撮った。この蝶を見るのはいつもこのゾーンだった。調べるてみると通り道が決まっているらしい。

二頭いて並んで吸水

二頭いて並んで吸水

左の個体にも前翅に隠れて白斑がある。

色あい違いは春型と夏型?又は雄と雌?

暑くて面倒でも、行けば何かに出会え、次の楽しみも生まれる場所、自然公園。大潟区の大潟水と森公園や頸城区の大池いこいの森公園はそんな場所だと思う。

この度は汗を掻き掻き、特に数年ぶりのコムクドリ、まさかのモンキアゲハとキビタキの後ろ姿、賑やかなネジバナなどを目にした。

望遠レンズを着けずに歩いたがちゃんと撮るために次回は装着して行きたい。

妙好人の話 カニ。

昨日の当欄で丁度良い梅雨と書き、最後に世相などを愚痴った。愚痴りは万人のものであろうと思われる。良くあれ、良くしたいの裏返しが愚痴で、そう頻繁でなければ悪いことでもなかろうと弁護している。

それにしても去る青年、どうか調子が上向きますよう心から祈っています。

本日木曜は身勝手ながら休みの日。新潟から書家で良寛研究家の小島正芳さんが来館された。不明な自分は先生にお会いするととても楽しい。本日は良寛の実家の凄まじい困難、出家と修行、浄土真宗が盛んな北陸地方における「全てを阿弥陀に任せる」「妙好人」の話が特に興味深かった。「阿弥陀が代わりに悩んでくれる」という概念が普通にあるらしいのだ。

いわく言い難い禅を英文で海外に紹介した大仏教学者、大哲学者の鈴木大拙によって宗派が異なる「妙好人」の概念が確認されたところも宗教の混淆性というような面が現れて非常に面白かった。

有名な「天上大風」では何度も質問させて頂いた。先生とお会いするといくら質問しても足りない。今秋11月3日予定の先生の講演会を沢山の皆さまとお聴きできること、今から期待したい。

ブリキのおもちゃのようなサワガニ。

ブリキのおもちゃのようなサワガニ。

閉館近くお客さまが引けたあと芝生でゴルフボールを打った。すると小さなカニと出会った。毎年のように今ごろ庭のどこかに出てくる。カサカサと横歩きする沢ガニを嫌いな人はまずいないのでは。どんなに愚痴りたい時でも愛嬌あるカニを見れば忘れることが出来そうだ。少なくとも彼らのいるところにはほどよい水分があり麗しい。何処かに「カニ神社」があってもおかしくない気がする。

本日カフェの丸テーブルにまた楽しいイラストがあった。

アマガエルはまるで目の前のものを見ながら描いたようだ。宜しければまたお描きください。

今のところちょうど良い梅雨 胃腸に悪い世界。

梅雨に降られ出水する地域があるが当地は降っては晴れるを繰り返し、田畑や庭に都合の良い空模様が続いている。農家の方が今のところ良い具合で、出穂を促す「穂肥え」という作業の時期だと仰った。色々な段取りがあるものだと聴く度に思う。

かって枝の伐採は主に風通しを考えて行っていた。今年はそれもあるがあらためて花の陽当たりを考えるようになった。奥の方にあった花も色々掘って前に出してやっている。

話変わって本日外来に来られた若い方が最近胃腸が調子悪いと仰り、近頃のニュースや動画が恐ろしい事や荒々しい事ばかりで気持が落ち込むとも述べられた。まさにその通りですねと彼をしっかり見て全同意した。

終わらぬ戦争、絶えない陰惨な事件、狭く荒々しい自己主張、長い間肝心な政治や選挙からも真心が伝わらない。

しばらくSNSはじめニュースや動画などは観ないようにしましょう、私もそうしますとはっきりお伝えして薬をお出しした。

飛躍的に生活は便利になっているが、僭越を許して頂ければ、主だった世界は自画自賛ばかり、外見重視、内実希薄、胡散臭くて恥ずかしい。庭や生きものに余計眼が行くようになり、身近な人や美術館や診療所に見える人に安堵を覚えるようになっている。

眼が良く見えるようになってから不思議な事に匂いまで敏感になった。

梅雨時の花修行?

しっかり降り、時に止む。一日中そんな時間が続いた本日日曜日。薄暗い空の下で三種類の白い花が咲いている。ポツポツ咲き始めた鉄砲百合、モサモサと白い房を付け下げるカシワバアジサイ、ヒョイヒョイと白い円錐が下向くオカトラノオ。

6月は本日で終わり、梅雨が本格化している。この時期の白い花はしばしば雨に降り込められる。特に鉄砲百合の優雅な花が,、この先連日の雨に打たれ、次第に傷んでいく様子は痛々しい。今年痛めつけられても翌年また同じ時期に咲きまた傷む、、、。

美しい貴婦人はかって何かあって罪滅ぼしでもしているのだろうか。それとも自ら高みに上がるためあえて雨に身を任せ“花修行“と言うべきことを厭わず行っているのか。

花に宗教など考えられないが、同じ生きものとしてそれは人間だけのものとも言い難く見える時がある。

本日郷土の偉人前島密を顕彰する会の皆さまが来館。

去る5月23日、郷土の偉人 前島密を顕彰する会からお二人が、当館(当院)に保存されている前島密の扁額にまつわる話を、この先皆で伺いたいと来館されていた。

その後予定を調整し、本日土曜日昼前、市議の滝沢一成氏を会長に前島密記念館館長利根川文男氏と会員ご一行10名様が約束どおりやってこられた。

私の説明は午後予定で、皆さんは午前中から扁額が附与されるきっかけとなる明治時代からの音楽家小山作之助夫人まつ子さんが晩年疎開で住んだ家(作之助の生家)と作之助の墓碑、されに扁額が掲げられたいた大潟区の当医院などを回って来られ、樹下美術館で昼食まで摂って頂いていた。

話のテーマは当家に何故密翁の扁額があり、それに関係する前島家から小山作之助の後妻として嫁いだまつ子さんと作之助の弟で医師の小生祖父杉田直次郎の開業など、扁額に関わる縁についてだった。

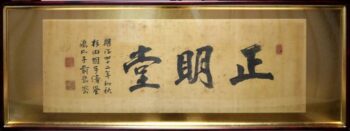

扁額「正眀堂」は明治42年初秋に前島密が書いたもので、「正しく見るところ」の意味が込められている。大潟区潟町の現在地で開業した直次郎のために揮毫されたもので、医療機関にはぴったりの三文字だった。

まつ子さんは前島家のご息女の家庭教師として入り、後年まで家族同様に暮らされた縁から同家の養子格とされていた。

もとはと言えばまつ子さんは秋田県の生まれで、若くして両親、兄弟に死別、天涯孤独のまま一人上京し前島家でご息女の面倒を見ながら家庭教師兼女子大学通学をするようになった才媛の人。

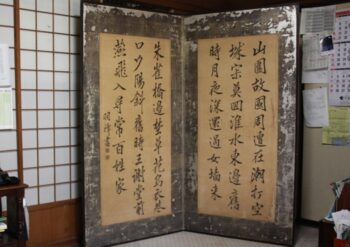

直次郎の待合室にあった屏風。

直次郎の待合室にあった屏風。

南摩羽峰の筆による。

その上の欄間に扁額が掛かっていた。

屏風は別所で撮影。

南摩羽峰(綱紀)は幕末の福島藩士で学者、文人。戊辰戦争で負け、越後高田藩で謹慎させられていた。屏風は当時のものと考えられる。明治になり綱紀は新政府の太政官を経て東京大学教授になっている。

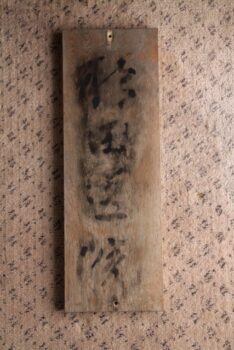

看板も扁額前後に直次郎のために書かれたものであろう。私が開業するまで古い医院の玄関に掛かっていた。汚れを落とそうと迂闊にも雑巾で拭いたところ文字が半分溶け落ちてしまった。

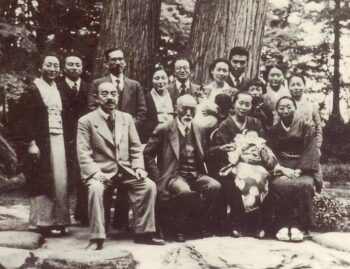

ちなみに晩年(昭和15年)の直次郎(前列左)、その隣祖母トワの兄・野口孝治元衆議院議委員(立憲国民党)、その右祖母トワら。

ちなみに晩年(昭和15年)の直次郎(前列左)、その隣祖母トワの兄・野口孝治元衆議院議委員(立憲国民党)、その右祖母トワら。

父母は孝治の後ろにいる。トワが抱いているのは誕生したばかりの姉。祖母は12人も子供を産みげんなりしています。

皆さまの中にお二人、高校時代の同級生が居て64年ぶりということ、あっと驚きとても嬉しかった。

夜になって上掲関連写真を皆さまに届けるべくプリントした。近くお届けするつもり。

熱心に前島翁を研究し、顕彰され、何よりそれを楽しんでおられるのを目の当たりにし、奇しくも大昔の級友と出会い、ご一同から元気を頂き、畏敬と感謝を禁じ得ない。

しっかり準備もせず臨み脱線ばかりして反省しています。

以前一部の写真を掲載したことがありました。

後日追加です:樹下美術館の常設展示画家倉石隆夫人・翠さんは小山作之助のお孫さんの一人。小学生のころ夏休みの宿題の絵をまつ子さんに描いてもらって提出したという。返された絵の裏には担任によって「上手すぎて、上手すぎて」と評が書いてあったらしい。

- 花頭窓、二十三夜塔、庚申塔、社寺

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 眼科受診 大潟水と森公園のオオウバユリ 脱水熱中それにコロナ、就寝時の飲水。

- 米山さんの雲 カフェのノートの絵。

- 新潟県立大潟水と森公園のオオウバユリ。

- 暑い日のゴルフ うなぎパワー。

- 楽しめた第20回卯の花音楽祭。

- 梅雨の晴れ間。

- 「二貫寺の森」へ、オオウバユリを見に初めて行った。

- 笠原文右衞門(大川:だいせん)の墓碑移転などのニュース。

- 懐かしい認知症の人と家族の会の方々 北信からのお二人。

- ゑしんの里記念館の茶会。

- 汗をかきかき夏の大潟水と森公園、新たな出会い。

- 妙好人の話 カニ。

- 今のところちょうど良い梅雨 胃腸に悪い世界。

- 梅雨時の花修行?

- 本日郷土の偉人前島密を顕彰する会の皆さまが来館。

- 食べ物が美味しい季節。

- 白内障を手術して 倉石隆を大評価される村上市のお客様。

- 同じ百合で姥(うば)と乙女。

- 雨の日曜日、北海道の話、車の昔話。

- 水盤の鳥 曇り空の満月。

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月