文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

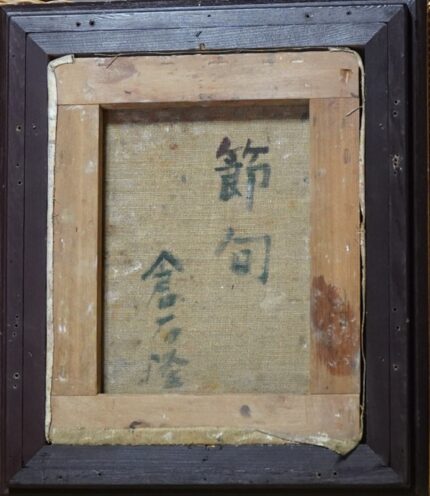

新たな倉石隆作品「節句」。

何度か触れていますように画家倉石隆は寡作の人です。去る1月20日の当欄で「少女」を昨年秋に収蔵できた事を紹介させて頂きました。

するとこの度ヤフーオークションで倉石氏の「節句」を落札できましたので追加して掲載致します。

オークションで見た「節句」はF3号で小さな作品でしたが、以下4点で不思議な印象を持ちました。

1:着物を着た和風の人物画であること 2:華やかな色使いであること 3::厚塗りであること 4:署名が漢字であること など比較的薄塗り、洋風でモノトーンが多い氏にしては本当に珍しく思われました。

しかしながら深く学んだ作家では一見多様な画風がみられますし、倉石氏にもそれが感じられていました。

当作品は私が知る限りぱっと見倉石氏らしくない作品でしたがオークション画面に一部の拡大がありました。

下の写真の下方の部分です。

そこには明瞭に氏らしいタッチがみとめられました。また華やかな色、特に下方の色づかいは氏が尊敬した人の一人、クリムトを思わせる色がちりばめられているのです。

描かれた女性のしっかり閉じた小さな口、強く意思が込められた眼。作品が放つ人物の存在感から画伯の特別な思いが伝わります。倉石隆に違い無いどころか、どうしても手に入れい作品だと思いました。

以上略々ですが驚きの小品「節句」のご紹介でした。

何故このように和風、多色の作品を描いたのか分かりません。今後氏を知る方達にお訊ねしてみたいと考えています。

明日は立春、ひと月すると「ひな祭り」です。

3月15日の今年度開館は先日の「少女」とともに真ん中に「節句」を並べて展示予定です。

小さな美術館の「樹下」にまた新たな家族が増え、喜んでいますし、皆さまにも見て頂ければなお有り難いと思っています。

※2月3日遅く一度ブログを書き上げましたところ、何か押し間違えて一瞬にして消してしまいました。もう一度書き直し、日付けを戻して投稿しました。

今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

そろそろ今年度の展示をお知らせしなければなりません。遅くなりましたが絵画コーナーと陶芸室の展示構想がようやく固まりました。

●絵画コーナーでは昨年初夏、当館にやって来た倉石隆作品「少女」を中心に「少女を迎えて展」を年中通して行います。

●陶芸室では秋まで「樹下美術館の現代茶碗展」を、夏が過ぎましたら書と絵画「同級生二人展」と陶芸作品「今千春展」を開催予定です。

●また6月の毎週日曜日は「樹下茶会」を濃茶で催します。

倉石隆氏は寡作で中々作品が集まりません。そんな折昨春「少女」が数年ぶりにやって来ました。あどけなくも真剣な眼差しの少女の像で、十分な引力があります。この作品を囲むように収蔵作品7,8点を並べてみたいと考えています。

生涯、人物画を描いた倉石隆ですが、当館の倉石作品の3分の2以上は女性の像です。作品の女性達はどのようにこの子を迎えるのでしょう。

恥じらいながら、もの想いしながら、おすまししながら、なかには泣きながらという女性もいるはずです。展示を通して感情豊かに人物を描いた倉石作品をご覧頂ければ有り難いと思っています。

この先も陶芸や企画展などにつきまし逐次このようにご紹介させてください。

いよいよ大寒、長く強い本物の寒波がやってくるようです。正直除雪、訪問や往診などに心配はあります。仕事以外に絵を描くなどして過ごたいのですが、どうなるでしょうか。

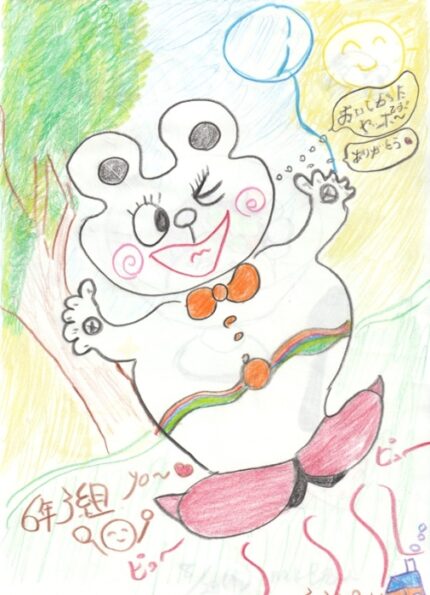

樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

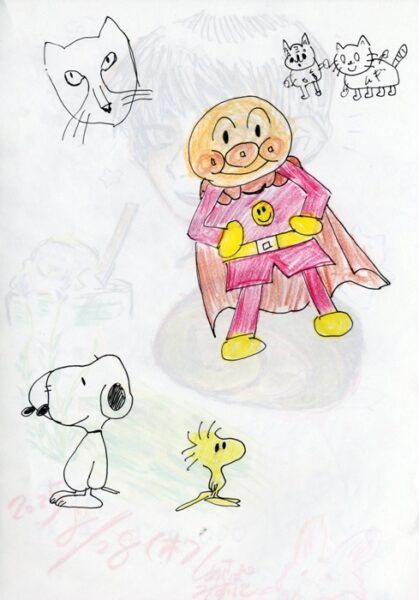

沢山描いて頂いている館内の落書き帳から一部を掲載していますが本日はその2です。長く拝見しているなかで鬼滅の刃そしてアンパンマンとスヌーピーは三大テーマですね。

もう一つよく描かれるのは庭です。目の前にあるのですから一生懸命描かれるのでしょう。

人気キャラクターがもう1個ありありました。

人気キャラクターがもう1個ありありました。

ドラえもんでした。

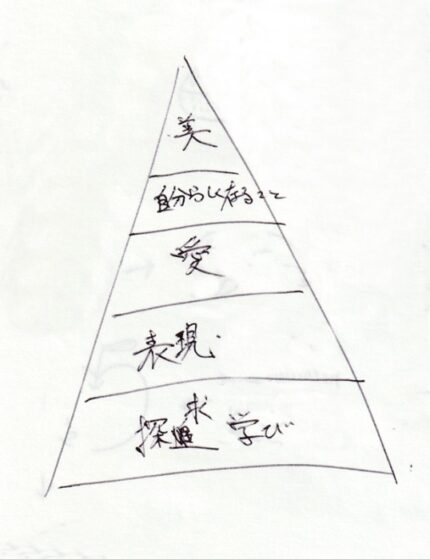

「自分らしく」を作る三つの要素は非常に大切。

「自分らしく」を作る三つの要素は非常に大切。

美が最も高く貴い!

動物と一緒に幸せのアイスクリーム。

動物と一緒に幸せのアイスクリーム。

今年もまた沢山描いてください。楽しみにしています。

以下自分のことです。

今日は暖かく明日はさらに気温が上がるようです。

しかしその先に大寒が待っていて、やはりそのころから寒さが本格化するようです。

寒が明ける2月3日が過ぎれば立春、それまで雪の日でも有意義に過ごせればと思います。

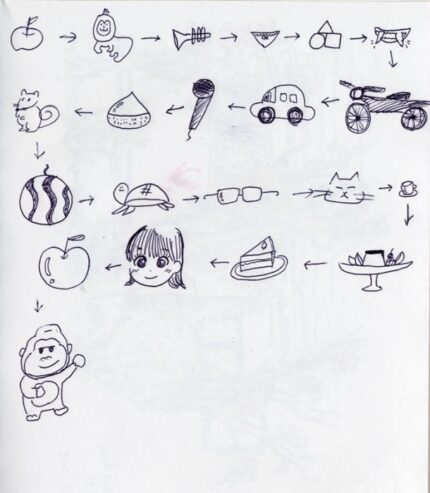

樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

樹下美術館は館内に何冊かの落書き帳があります。昨年も沢山お描き頂き有り難うございました。

本日はその中から一部を掲載させて頂きました。

庭を描いてくれてありがとう。

庭を描いてくれてありがとう。

「猫」まで行ったのですが。

「猫」まで行ったのですが。

他にも沢山しりとりの絵がありました。

美味しくて飛んだのですね。

美味しくて飛んだのですね。

沢山描いて頂きました。展示をみてカフェでお茶を飲みケーキを食べゆっくりする。そんな時、何か描いてみたくなるのはよく分かります。私達は幸せになったり自分らしくなると「描く」のですね。「書く」もそうかも知れません。

次回も落書き帳から掲載させて下さい。

本日妻が樹下美術館の土手から

本日妻が樹下美術館の土手から

採ってきたフキノトウです。

日中は比較的温かかった日、皆さまはどう過ごされましたか。

明日はもっと温かくなる模様です。

15日深夜の現在、雨がザーザー降っています。

年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

前回の備中高梁の駅隣接ビルの記載で蔦屋を蔦谷などと記載してしまい、申し分けありませんでした。

本日は旅行の最終日、岡山市内と旧閑谷(しずたに)学校行きです。

実は旅行の三泊目を瀬戸内が見晴らせる倉敷市児島を予約していましたが、岡山市周辺を調べると「閑谷(しずたに)学校」という聞き慣れない場所を知りました。吹屋同様山間にひっそりと、しかし確固たる存在感を現す古い校舎の魅力に惹かれ児島から岡山連泊に変更した次第です。

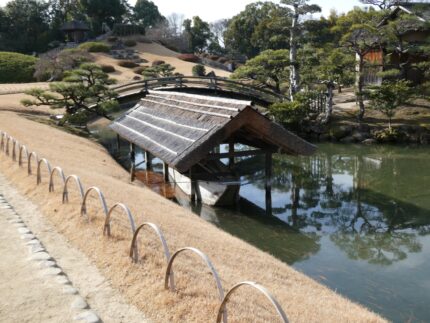

この日は帰郷するので夕刻までに岡山を発たなければなりません。以下簡単ですが31日午前の岡山市の後楽園と岡山城です。

後楽園は広大で池と水路などふんだんに水があしらわれる庭園でした。

茶で言えば中国から日本に茶を紹介した臨済宗開祖・栄西は岡山県の人だと知りました。同園では田植え、茶摘み、観蓮、月見、能楽、芝焼きなど伝統を重んじた四季折々の催事が行われ、開かれた庭園として広く市民に愛されていることが覗われます。

上掲の撮影後旭川(あさひがわ)に掛かる橋を渡って岡山城を眺めに行きました。

時間が来ましたのでお城の後岡山駅から山陽本線は普通列車で「吉永」へ。約35分で到着後、「旧閑谷(しずたに)学校」へはタクシーを利用しました。

山間に入ってすぐに目的地、国宝や重文の建造物群を有する特別史跡「旧閑谷学校」でした。

これが校門とは、鶴鳴門の荘重な屋根瓦。

これが校門とは、鶴鳴門の荘重な屋根瓦。

雨水の傷みに備え緻密な構造。

国宝の講堂。冬以外は芝生の緑に囲まれるようです。

国宝の講堂。冬以外は芝生の緑に囲まれるようです。

塀の上面は侵入の手がかりにならぬよう丸い。

塀の上面は侵入の手がかりにならぬよう丸い。

高さ幅とも2メートル、総延長700余メートルです。

旧満州、奉天生まれの私ですが、

旧満州、奉天生まれの私ですが、

故郷を訪ねたような懐かしさ。

建物の膨大な瓦は全て備前焼で、耐久性保持のため特に高温で焼成されたと言われます。長年にわたり大量の重い瓦を支える木造部分の強さにもほとほと感心させられます。維持し続けた後世の人々にも感心しました。

閑谷学校の始まりは早く、寛文十年(1670)、岡山藩主池田光政公により庶民のための学校として30年も掛けて創建され、他藩をも問わず広く子弟を集めたということです。

当然ですが江戸初期からの歴史ですから浮沈が見られ、衰退ごとに有力者らによって再興され現在でも運営財団は寄付を募っていました。

藩校として長く存続し、明治時代以後は中学校としても使われ大正時代まで実用されたようです。

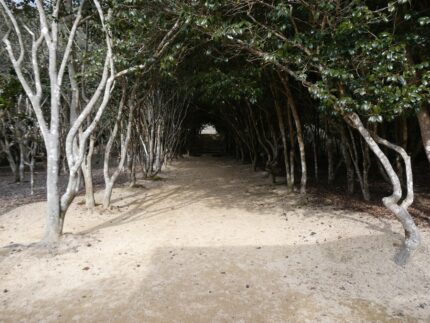

学校の右手に椿の道があり、池田光政公の墳丘へ続いているということです。当所一帯はまだまだ見どころ多い場所。いつか叶うなら花の季節に再訪したいと思いました。

本日で年末旅行記事は終了ですが、吹屋も閑谷も遠い所でした。しかし両所とも古い学校が格調高く保存され、この度の旅行を意義深いものにしてくれました。

長々お読みいただき有り難うございました。

今回、地域の隆盛は地勢・環境も大事ですが有能な殿様と城下の熱意、学問は決定的であろうとつくづく感じました。

帰路は東京を経由して北陸新幹線でした。東京駅で乗車後すぐ肘掛けの脇にタブレットの忘れ物を見つけました。

携帯の置き忘れをしたばかりなのに今度は私が発見者、急いで車掌さんに届けた次第です。

旅は本当に色々なことが起こりますね。

到着した上越妙高駅は雪降りの最中でした。

3月15日、樹下美術館は20年目の開館です。

休館日など少し変わりますが今年もどうか宜しくお願い致します。

備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

当地の雪は降っては止みを繰り返していますが、時々降る雨と常時吹く風によって消えるのが早く、幸い積雪は増えていません。

1月4日の大潟区の通り。雪は現在も同じくらい。

1月4日の大潟区の通り。雪は現在も同じくらい。

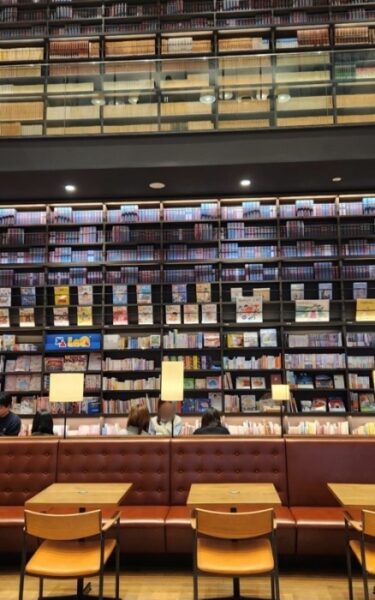

さて昨日お知らせしましたが、本日は備中高梁駅に直結する複合施設に触れさせてください。

去る12月30日、岡山市から備中高梁駅へ。そこから吹屋を往復しましたので、この日二度高梁駅に寄ったことになります。

帰りの駅で隣接するビルの二階へ上がると正面に「高梁市図書館」と明るい看板ががありました。ほぼ駅に図書館があるのです。

若者たちが入って行きます。

若者たちが入って行きます。

入ると目に付く高い書架と読書スペース。

入ると目に付く高い書架と読書スペース。

すぐ隣のスタバと自由に往来できる

すぐ隣のスタバと自由に往来できる

。

ホームから見えた『高梁市図書館」の看板。

ホームから見えた『高梁市図書館」の看板。

現在、蔦屋とスターバックスの協力は「ツタバ」と呼ばれ、「ブック&カフェ」の形態はすでに全国展開が図られていると聞きました。

さらに図書部分は市図書館として行政が指定管理者を選定して参加、そのうえ駅(JR西日本)が場所の提供者になるケースも始まっているということでした。

人口わずか2万5千人の備中高梁市が年中無休でそれを実現していることに大変驚きました。

ちなみに同複合施設は2025年に公共建築賞「優秀賞」を受章しています。

別に喫茶や本屋を誰がやるかに決まりは無くても、必要なセクションが参加し有機的に便利向上を図るのは地域の有望な課題かもしれません。

これらは幼いこども連れの父母にもニーズがあるということ。ただ場所によっては駐車場確保が課題になることもあるようですが、文房具、お土産、生鮮品、観光案内所などがある場合の駅ビルの利便性は否定し難いのではないでしょうか。

高梁駅ではそれらもコンパクトにまとまっていました。

機会があればまだ新しい新潟駅へ見学に行ってみたいと思いました。

年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

昨日に続いて岡山県備中高梁(たかはし)市は午後の観光です。

駅ターミナルにあるバスセンターから10:55発、終点吹屋11:52に乗りました。乗車したのは私達と一人のおばあさんだけでした。

そのおばあさんも早々と降り、38もある停留所からは一人も乗りませんでしたので終点まで貸し切り状態でした。

バスは高梁川に沿って走り、およそ反対は山の森林です。森林が上越と違うのは雑木に混じって照葉樹が混じることでした。また特に目を引いたのは南天です。大きな赤い実を沢山つけて随所に「自生」していて驚きました。

時折、傾斜地で田畑も無い所に立派な家があるのにも目を奪われました。

よく見た石垣と白壁それに蔵の家。

よく見た石垣と白壁それに蔵の家。

南天はマスト。

吹屋が近づきました。

バスは街道の通りが終点で、降りてそのまま散策です。ベンガラ(弁柄)色の建物に赤味を含む石州瓦の家が続く通りは国の重要伝統的建造物群保存地区に認定されていました。

通りを右に入って坂を進むと岡山県指定重要文化財、および日本遺産になっている「旧吹屋小学校」へ出ます。

小学校にしては広大であまりに重厚。そのはず古くからあった周辺の鉱山は明治期から吉岡銅山として三菱財閥により本格的に開発され同時にベンガラの産地として大いに栄えました。ちなみに学校敷地は三菱からの寄付だったそうです。

明治中頃から順次建てられた学校は平成24(2012)の閉校まで「現役最古の木造校舎」として使用されていました。

閉校後一旦解体、大がかりな補強工事を行い令和4年(2022)2月将来へ繋ぐ遺産として竣工したそうです。

残念な閉校はここでも人口減少でした。

通りへ戻るとバスに揺られた後小学校まで行きましたのでおなかが空いていました。「きいろい台所」でカレーを食べました。すらりとした若いネパール人の店でした。

上は香料が効いたカレー、下は熱いチャイ。

上は香料が効いたカレー、下は熱いチャイ。

高度550メートルの高地で、

ずっと外に居たので温まりました。

さらに時間まで歩きます。

「志楽」さんのお隣「麻田百貨店」でグレーのマフラーを買いました。夕方になり冷えましたのでさっそく用いました。恥ずかしながら後ほど写真をお出しします。

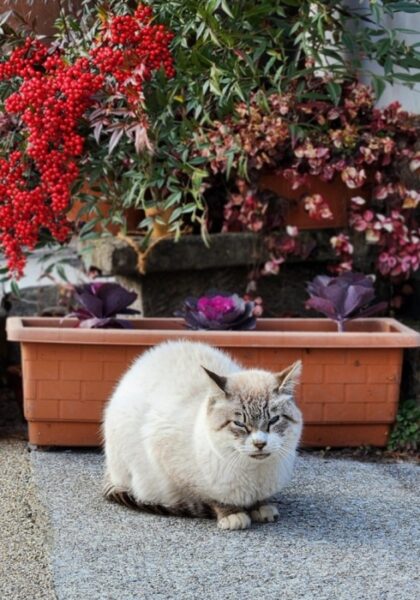

大人しい猫は通りの副会長さんでしょうか。

大人しい猫は通りの副会長さんでしょうか。

南天もきれいです。

赤い町並を堪能し15:42のバスの時間になりました。帰路のバスも発車から終点まで私達だけでした。

大晦日前日、深閑とした「ジャパンレッド」に包まれ、夢の中を彷徨うようで不思議な感覚を覚えました。

バスを降り高梁駅に着き人並みに紛れると、この世に戻った感じがしました。

しかし赤い吹屋の時間は、まるで原体験のし直しのようで心身のリフレッシュになりました。

次回は戻った備中高梁の駅ビルについて少し書かせてください。

年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

思いがけない正月大雪になりました。しかし美術館は20㎝前後の積雪、風雨が強かった沿岸の仕事場ではせいぜい10㎝ほどに減りました。

さて戻って年末旅行3日目の記事です。

12月30日、岡山市から伯備線で備中高梁市へ、そこからバスでべんがら屋根の街、吹屋(ふきや)へ行きました。吹屋で長かったため、本日は午前の高梁駅周辺だけ記載いたしました。

伯備線は岡山駅から先ず西に行き倉敷を経ると高梁川に沿って北上、中国山地走り鳥取へと続くJR線です。

かって大学病院時代、米子で行われた糖尿病学会と、津山で後輩の結婚式に参加し、当線は2回乗車経験がありました。しかし昭和40年代後半のこと、長々と山間を走った記憶しかありません。

このたび岡山発9:13特急「やくも」で35分で備中高梁へ(普通列車55分)。

「やくも」の入線。

「やくも」の入線。

「やくもブロンズ」と呼ばれる褐色カラー。

やくもブロンズは沿線が関係する銅や鉄及び弁柄(ベンガラ)のふる里、宍道(しんじ)湖の夕日などから独自のカラーが出来たということです。

高梁川に沿って山が続く。

高梁川に沿って山が続く。

山頂部分はいずれも濃い霧がかかっていた。

トマト銀行は1989年、山陽相互銀行が改名して生まれたそうです。同銀行は改名により世界で話題となり、国内各地から預金が集まったとありました。

べんがら色の街、吹屋行きのバスまで1時間少々余裕があり、タクシーで天台宗「頼久寺」へ。

案外近い寺院は清々しく、小堀遠州作の庭は大規模ではありませんがさすがに想像以上の造形美でした。

色彩と形状のほか動きにも目を奪われる。

色彩と形状のほか動きにも目を奪われる。

非常に良く手入れされている。

頼久寺から駅への途中、山田方谷(ほうこく)記念館を外から眺めました。

山田方谷は藩政と財政に苦しむ備中松山藩を生涯改革した偉人。諸国の藩士にも影響を与え、佐久間象山はじめ後に明治政府で太政官から東京大学教授になる会津藩の南摩綱紀や越後長岡藩から河井継之助らも方谷を訪ね薫陶を受けています。

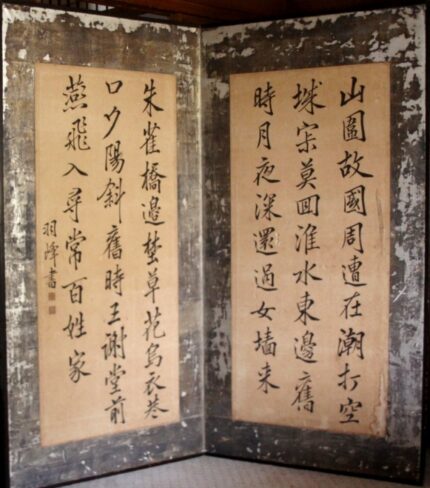

館長宅に伝わる南摩綱紀(羽峰)書屏風

館長宅に伝わる南摩綱紀(羽峰)書屏風

一昨年倉敷市で継之助が投宿した宿跡を案内してもらいました。一帯では大河ドラマに山田方谷をという運動が熱心に行われているのを知りました。

備中高梁に着いたころ、近隣の山はみな雲海が掛かっていました。駅をお掃除する小母さんから、一帯はこの時期毎日のように霧が掛かり雲海が発生すると聞きました。

気温が上がれば松山城が見えるかも知れませんよ、という言葉通りバス発車間が来ると山頂の城が見えました。

10:55吹屋行きのバスの乗客は私達のほかにおばあさんが一人、それも間もなく降車されました。

終点吹屋まで1時間、高梁川に沿う38カ所のバス亭はみな通過です。貸し切り状態となった車は何度も山中を曲がり吹屋へと入りました。

週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

先週末展覧会を観に上京した。20日土曜日、夕食は妻の兄さんと一緒だった。氏は発達心理学分野で、長くある女子大の教授をされた人。

場所はかって長男が案内した「カーヴ・デ・ランパール」。ワインリストは超一級で、食事は見た目お洒落なフランス料理とは異なり、プロが作る本格的な家庭料理。

私は飲まないので妻、義兄で白1本と赤のグラスワインを飲んだ。ここには基本「ノンアルという飲み物」は無いため、「水」を勧められるが、10ミリリットルばかりの乾杯ワインを4時間掛けて舐めた。

前菜のテリーヌに続いて、

前菜のテリーヌに続いて、

茹でキャベツと桜エビの料理。

栃木のキャベツは青く驚くほど柔らかだった。

「牛モツのオニオングラタンスープ」

「牛モツのオニオングラタンスープ」

美味しさがあふれ出ている。

デザートの「ほうじ茶のフロマージュ」

デザートの「ほうじ茶のフロマージュ」

確かにほうじ茶の香り。

乗っていた「わさび塩」が素晴らしい。

女子大の止まらない入学者減による規模縮小や共学が進んでいる現状を聴き、旅などの話に花が咲いた。

4時間近く居て三人の会計は税込み4万480円だった。

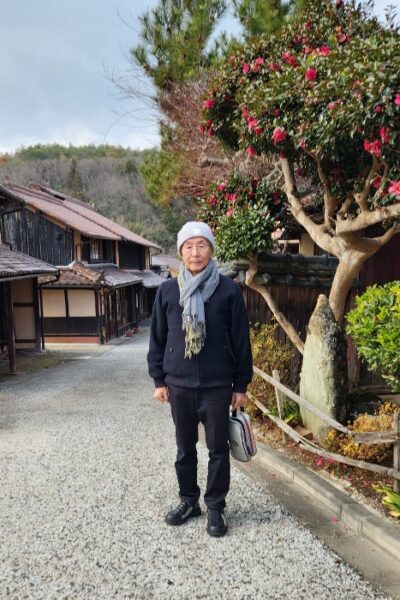

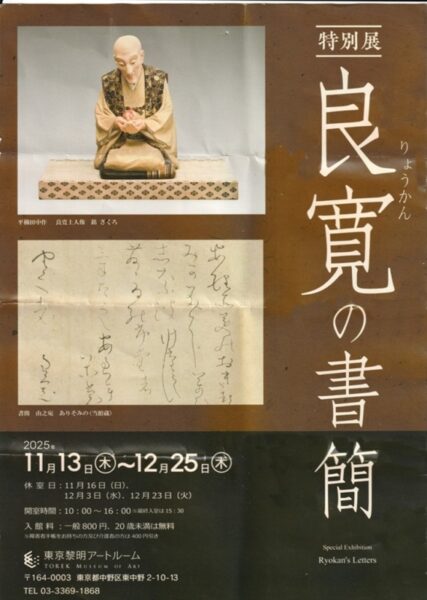

翌日日曜日午前はまず「良寛の書簡」特別展を観に行った。会場は東中野の「東京黎明アートルーム」。周辺は学生時代に友人がいた懐かしい所。少し若返った気持がしてホテルの新橋から電車で向かった。

会場は閑静な東中野の住宅地にあった。受付で入場券を渡すと、招待券ですね、どなたからのものですか、と訊かれた。小島正芳先生からです、と言うと喜ばれ、万事丁寧に応対して頂いた。

美術館は2階建てで、外観に比しはるかに十分なスペースがある。小島先生が企画・展示・解説にと、中心的な役割をされている「特別展」だった。

書簡は良寛の父母兄弟あるいは知人恩人たちとのやり取りで、いずれの書面もこまやかな愛情に加え気品と教養にあふれていた。

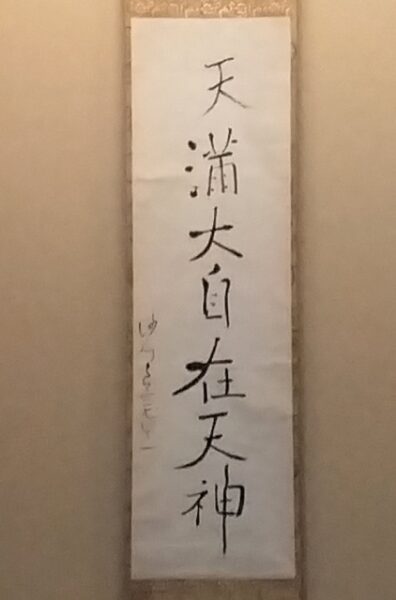

床は「天満大自在天神」の軸。

床は「天満大自在天神」の軸。

良寛ならではの楷書は、「在」に

関して逸話が残る名作。

軸は唯一撮影許可されていた。

茶室前に革張りのソファー。

茶室前に革張りのソファー。

茶会の待合を兼ねているのだろうか。

誠意が尽くされた展示会場には絶え間なく来場者さんがあった。観終わり、受け付けを通る時に、感想を聞かれ、「心洗われました」とお答えした。

昨夕食はヘビーだったため朝食を抜いていた。当日は電車に乗り、良い展覧会をじっくり観たのでお腹が空いた。駅近くで昼食のカレーを美味しく摂った。出先で昼食するのは珍しいことだった。

駅前の環六(明治通り)も懐かしい。

駅前の環六(明治通り)も懐かしい。

建物は変わったが雰囲気は同じ。

もう一件別の展覧会を観る予定だったが、良寛を堪能後これで十分と判断、帰路に着くことにして駅ビルに寄った。

駅ビルは大規模ではないが、カフェのほか書店・文房具、食品、菓子店などが有機的に配置され、賑わっていた。

カフェで読書する人達をみて、東京はいいなあ、近くにこんな場所があって、雪国では何ヶ月もこもりっ切りになりかねない、と思った。

さて実は前日、東京への新幹線で携帯を車内に置き忘れました。

それが二日後の本日午後、有り難いことに所在が分かりましたので、後日その顛末を書かせてください。

本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

本日は後片付けの日、5人のスタッフで手際よく今年度の展示や庭の冬支度が終わりました。

来春まで美術館は庭の木々と共に静かな眠りに就きました。

二つあるベンチも囲われました。

二つあるベンチも囲われました。

ブルーシートは感じが寒々としますので

いずれ色を変えようと考えています。

来年度の展示予定はほぼ決まっていますので年が明けましたら掲載致します。

厳冬に向けカフェの前のラベンダーが屋根からの落雪にどう耐えるか唯一の懸案です。対策の道具が揃う来週に手を付ける予定です。

今夏好評だっただけにラベンダーには是非とも無事に雪を乗り越えて欲しいと願っています。

以下1930年代後半に流行したという古い曲「The lamp is low」です。ほの暗い灯り、小さな灯りという意味でしょうか。歌詞に高い月の深夜、低い灯りのそばで貴方と一緒に居て幸せという風に歌われています。

昨日同様ノーマン・ルボフのコーラス。

スウイングするテンポで。

「The lamp is law」は以下のラベルの名曲「亡き女王のためのパヴァーヌ」を原曲としたものです。後に交響曲にもなりましたがラヴェルがはじめに書いたのは1899年のピアノ曲だったようです。

ちなみにこれは、亡くなった人への葬送曲ではなく、ベラスケスの名画「王女マルガリータ」の肖像画(ルーブル美術館所蔵)にインスピレーションを得て書れたということです。

疲れが鎮まるような曲ですね。

ラベルのピアノ曲で。

時折小雨が混じった時間、美術館と庭の一年の片付け、本当にご苦労さまでした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月