明け暮れ 我が家 お出かけ

雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

夜中の雨は朝に上がり昼近くから明るい日射しが現れた。今後数日好天になると患者さんたちから聞いた。

日が長くなり午後5時でも明るさが残るようになった。雪はまだ多いが気温が上がる今週末を過ぎれば最高時の半分以下になるのではなかろうか。

2週間も降った影響で豪雪となり、沿岸でも1メートル近く積もった。一方で除雪が追いついていたお陰で訪問診療などに極端な不自由は無かった。

個人的なことで申し分けありませんが、問題は早々に白鳥とハクガンの姿が消えたことだった。

1月下旬以来鳥たちはどこへ行ったものか、果たして戻るか否かも分からない。なにより長年増え続けたハクガンが、豪雪を嫌って今後当地への飛来が減らないことを願うばかりだ。

甘く美味しくなった雪大根。

甘く美味しくなった雪大根。

大根を下さった方は、大雪でどこにあるのか分からなくなってしまい、掘るのに苦労したと仰った。

さて本日は晴天のお陰で珍しく混み合い、お薬も入れて60名ほどの外来と一件の在宅訪問があった。忙しかったせいか終了ころから頭痛に悩まされ薬を飲んだ。

実は頭痛は先の選挙の自民党大勝から少なからず続いている。首相を支持した熱狂がそら恐ろしくなり頭が痛むようになった。

特に選挙向けもあったのだろうが、中国を挑発して余計な遺恨を残すことへの懸念は払拭しがたい。

本日、長年信頼をおいている抗生物質を処方したが、原材料は中国から提供されている。肺炎はじめ様々な感染症の急所になる薬剤の一つで、これが止まれば国内生産まで3年を要すると言われている。

政治家はより強い力を得るため、ひたすら選挙民の人気を求める。このたび高市氏は独特の雰囲気と自賛で人気を得たが、肝心の施策に曖昧さを引きずっている。

気に入らない国家があることは如何ともしがたいが、一部を除き世界は一歩を譲り相互関係を成立させてきた。バランスこそ生命線であろう。

人気先行の首相を戴きながら国民が不自由に窮することが無いよう、優れた側近や官僚は昼夜を徹して緊張を維持し続けることを祈るばかりだ。

複雑さを克服し智恵を働かせて成長してきた人間の歴史。いまさら親日、反日、媚中など簡易なレッテル貼りで片づくほど個人も世界も単純ではない。

雪と車 そして選挙。

先月下旬から二週間も連続した寒波で連日ジワジワと降り続けた。長く降ったが何とか除雪が追いつきが少なくても仕事場の大潟区では車が出せないという日は無かった。

かって十年前は在宅の方を40人前後は診ていた。問題は冬で、50年前の帰郷、開業当初は冬の二ヶ月だけ4輪駆動車をレンタルした。

借りた車は「トレディア」だった。とても強いので助かり、以後今日まで四輪駆動を使っている。久し振りにトレディアの名を思いだしたが調べてみると三菱自動車製だった。

上記のように車といえば冬。以下冬場で大いにお世話になった車を載せ、そのいきさつを眺めました。

14年乗った「プログレ」の2012年2月。

14年乗った「プログレ」の2012年2月。

プログレは私が乗った車のなかでは最も高級車だった。静かで本当に気に入っていたが2018年、涙ながらに別れた。

その後2021年1月上旬にドカ雪が来た。当時車はプレミオになっていて、土曜日午後、転倒して動けなくなった老人宅から往診以来があった。ドカ雪のなか走る車など見当たらず、頼りの看護師もいないまま吹雪でけぶる田圃道を走った。

幸い老人は骨折を免れていた。帰路田んぼの中で突然コカ・コーラの車と相対した。止まった相手の車から人が降りてきて「この先行けますか」と訊かれた。雪でわだちも切れているから戻った方がいいと返事すると何度も切り返して去って行った。

頑張ったプレミオ。

頑張ったプレミオ。

以後プログレよもう一度と思いながら車はプレミオから新型カローラへと変わった。しかし足かけ9年、いずれもしっくり来なくて昨秋今度はインプレッサになった。するとプログレに似ていると実感されこれで最後までと思えるようになった。

この度の雪を機に思いだしてみたが車はどこか人間に似た不思議な引力があったと振り返られる。

明日は投票日。ネットの影響(資金力)がさらに強まり万一私の希望どおりには行かないかも知れない。この際訴求を願うあまり緊張を煽り、経済を崩し世界を冷やすのは止めてと祈るばかりだ。

直江津、無印良品で。

昨日に続いて今日も晴れた。晴れて気温も上がり最高11度まで上がった。この先一時寒の戻りもあろうが一応冬の峠は越えたとしたい。

午後日射しに誘われて直江津の「無印良品」へ行った。1980年、東京の街の片隅で「威張らず」「ほどよく」「自然志向で」というようなコンセプトでそっと始まった店は大成長し、今や世界に1400店舗を営むに到っている。

東京の娘たち家族の買い物はほぼ「無印」のようで、銀座の店へ何度か一緒した。初めての時上階にホテルまであることに驚いた。

さて本日はカーテンやシャツあるいは食料品を見て最後に夕食のお弁当を買って帰った。

もう一枚薄ーいブルーの同形のシャツを求め、

もう一枚薄ーいブルーの同形のシャツを求め、

現在着ています。

無印良品に入ると花屋さんのテナントがあり、立派な白の胡蝶蘭が沢山出ていた。この花は祝い花として盛大に使われ、もうじき選挙の当選者にも贈られよう。美しい花が背負っている「仕事」にお疲れ様、と声を掛けてみた。

本日誕生日だった。

時々雪、風、雨、色々混じった本日日曜日、2月1日は満84才の誕生日でした。

特別変わった心境もなくただただ過ぎた日々をそのまま引き継いでいるだけというぼんやりした感覚です。

本職について、かって83才が限界だろうと考えていましたが、知らず知らずそれを越えました。

美術館は新らたな取り組みも想定して20年目を迎えようとしています。いずれも皆さまのご支持と励ましのお陰と感謝に堪えません。

さて昨日ふとしたことから平尾昌晃の動画をみてWikipediaで調べる時間がありました。私より3学年上である亡き氏の卓越した音楽的才能、特に作・編曲と歌唱にあらためて驚いた次第です。

また氏の晩年は肺結核や肺炎と闘われたことを知り、同病を患った者として進行した場合の苦しさを想像して同情を禁じ得ませんでした。

以下平尾氏作曲「おもいで」です。布施明が歌っていますが、ネット上にあった氏作曲作品をを自ら歌うベストソング動画の「おもいで」は布施明よりも感情豊かにかつ明瞭に歌っていて、さすがだと感心しました。

平尾昌晃作曲「おもいで」

浪人のため上京した頃の歌。

いつまでも、いえますます昭和のままで申し訳ありません。

本日お声がけを下さいました皆さまに厚く御礼申し上げます。

届いたサントリーフラワーズのお花。

かって上越市で仕事をされた方から寒中見舞いのお花が届きました。

あまりの美しさに驚き、早速仕事場の待合室に飾らせて頂きました。

バラ、カーネーション、チース、スィートピーなど

バラ、カーネーション、チース、スィートピーなど

春の香りがいっぱい。

鉢もとてもよいですね。

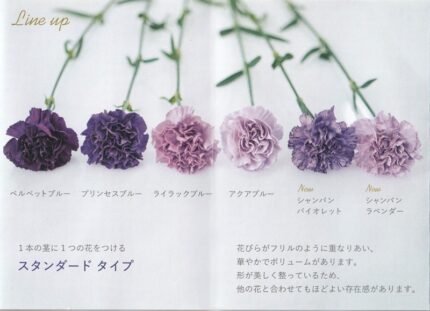

特にカーネーションは、サントリーの系列会社「サントリーフラワーズ」お得意の青系で、「永遠の幸福」の意味が込められていました。

1本咲きの6色の紫カーネーションは

1本咲きの6色の紫カーネーションは

「ムーンダストブルー」の名。

通常のカーネーションよりも日持ちが良いということ。雪の日が続く当地ですが、美しいアレンジメントはきっと皆さまの心に明りを灯してくれることでしょう。

遠くから素敵なお花を有り難うございました、とても感謝しています。

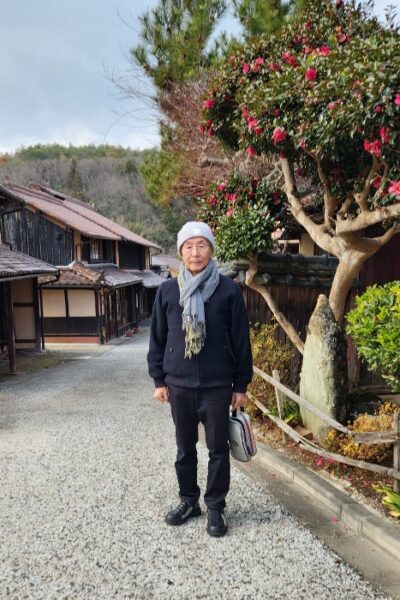

年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

前回の備中高梁の駅隣接ビルの記載で蔦屋を蔦谷などと記載してしまい、申し分けありませんでした。

本日は旅行の最終日、岡山市内と旧閑谷(しずたに)学校行きです。

実は旅行の三泊目を瀬戸内が見晴らせる倉敷市児島を予約していましたが、岡山市周辺を調べると「閑谷(しずたに)学校」という聞き慣れない場所を知りました。吹屋同様山間にひっそりと、しかし確固たる存在感を現す古い校舎の魅力に惹かれ児島から岡山連泊に変更した次第です。

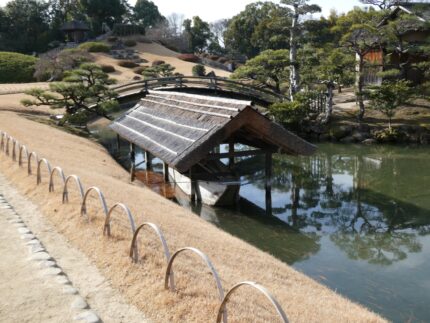

この日は帰郷するので夕刻までに岡山を発たなければなりません。以下簡単ですが31日午前の岡山市の後楽園と岡山城です。

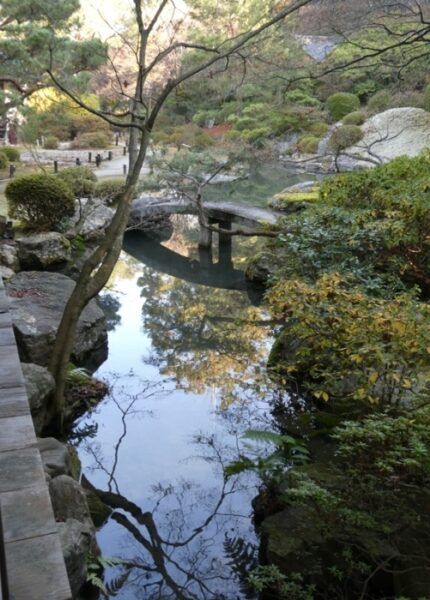

後楽園は広大で池と水路などふんだんに水があしらわれる庭園でした。

茶で言えば中国から日本に茶を紹介した臨済宗開祖・栄西は岡山県の人だと知りました。同園では田植え、茶摘み、観蓮、月見、能楽、芝焼きなど伝統を重んじた四季折々の催事が行われ、開かれた庭園として広く市民に愛されていることが覗われます。

上掲の撮影後旭川(あさひがわ)に掛かる橋を渡って岡山城を眺めに行きました。

時間が来ましたのでお城の後岡山駅から山陽本線は普通列車で「吉永」へ。約35分で到着後、「旧閑谷(しずたに)学校」へはタクシーを利用しました。

山間に入ってすぐに目的地、国宝や重文の建造物群を有する特別史跡「旧閑谷学校」でした。

これが校門とは、鶴鳴門の荘重な屋根瓦。

これが校門とは、鶴鳴門の荘重な屋根瓦。

雨水の傷みに備え緻密な構造。

国宝の講堂。冬以外は芝生の緑に囲まれるようです。

国宝の講堂。冬以外は芝生の緑に囲まれるようです。

塀の上面は侵入の手がかりにならぬよう丸い。

塀の上面は侵入の手がかりにならぬよう丸い。

高さ幅とも2メートル、総延長700余メートルです。

旧満州、奉天生まれの私ですが、

旧満州、奉天生まれの私ですが、

故郷を訪ねたような懐かしさ。

建物の膨大な瓦は全て備前焼で、耐久性保持のため特に高温で焼成されたと言われます。長年にわたり大量の重い瓦を支える木造部分の強さにもほとほと感心させられます。維持し続けた後世の人々にも感心しました。

閑谷学校の始まりは早く、寛文十年(1670)、岡山藩主池田光政公により庶民のための学校として30年も掛けて創建され、他藩をも問わず広く子弟を集めたということです。

当然ですが江戸初期からの歴史ですから浮沈が見られ、衰退ごとに有力者らによって再興され現在でも運営財団は寄付を募っていました。

藩校として長く存続し、明治時代以後は中学校としても使われ大正時代まで実用されたようです。

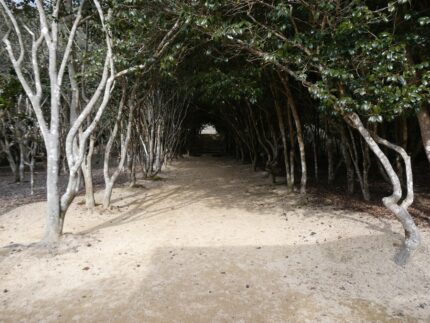

学校の右手に椿の道があり、池田光政公の墳丘へ続いているということです。当所一帯はまだまだ見どころ多い場所。いつか叶うなら花の季節に再訪したいと思いました。

本日で年末旅行記事は終了ですが、吹屋も閑谷も遠い所でした。しかし両所とも古い学校が格調高く保存され、この度の旅行を意義深いものにしてくれました。

長々お読みいただき有り難うございました。

今回、地域の隆盛は地勢・環境も大事ですが有能な殿様と城下の熱意、学問は決定的であろうとつくづく感じました。

帰路は東京を経由して北陸新幹線でした。東京駅で乗車後すぐ肘掛けの脇にタブレットの忘れ物を見つけました。

携帯の置き忘れをしたばかりなのに今度は私が発見者、急いで車掌さんに届けた次第です。

旅は本当に色々なことが起こりますね。

到着した上越妙高駅は雪降りの最中でした。

3月15日、樹下美術館は20年目の開館です。

休館日など少し変わりますが今年もどうか宜しくお願い致します。

年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

昨日に続いて岡山県備中高梁(たかはし)市は午後の観光です。

駅ターミナルにあるバスセンターから10:55発、終点吹屋11:52に乗りました。乗車したのは私達と一人のおばあさんだけでした。

そのおばあさんも早々と降り、38もある停留所からは一人も乗りませんでしたので終点まで貸し切り状態でした。

バスは高梁川に沿って走り、およそ反対は山の森林です。森林が上越と違うのは雑木に混じって照葉樹が混じることでした。また特に目を引いたのは南天です。大きな赤い実を沢山つけて随所に「自生」していて驚きました。

時折、傾斜地で田畑も無い所に立派な家があるのにも目を奪われました。

よく見た石垣と白壁それに蔵の家。

よく見た石垣と白壁それに蔵の家。

南天はマスト。

吹屋が近づきました。

バスは街道の通りが終点で、降りてそのまま散策です。ベンガラ(弁柄)色の建物に赤味を含む石州瓦の家が続く通りは国の重要伝統的建造物群保存地区に認定されていました。

通りを右に入って坂を進むと岡山県指定重要文化財、および日本遺産になっている「旧吹屋小学校」へ出ます。

小学校にしては広大であまりに重厚。そのはず古くからあった周辺の鉱山は明治期から吉岡銅山として三菱財閥により本格的に開発され同時にベンガラの産地として大いに栄えました。ちなみに学校敷地は三菱からの寄付だったそうです。

明治中頃から順次建てられた学校は平成24(2012)の閉校まで「現役最古の木造校舎」として使用されていました。

閉校後一旦解体、大がかりな補強工事を行い令和4年(2022)2月将来へ繋ぐ遺産として竣工したそうです。

残念な閉校はここでも人口減少でした。

通りへ戻るとバスに揺られた後小学校まで行きましたのでおなかが空いていました。「きいろい台所」でカレーを食べました。すらりとした若いネパール人の店でした。

上は香料が効いたカレー、下は熱いチャイ。

上は香料が効いたカレー、下は熱いチャイ。

高度550メートルの高地で、

ずっと外に居たので温まりました。

さらに時間まで歩きます。

「志楽」さんのお隣「麻田百貨店」でグレーのマフラーを買いました。夕方になり冷えましたのでさっそく用いました。恥ずかしながら後ほど写真をお出しします。

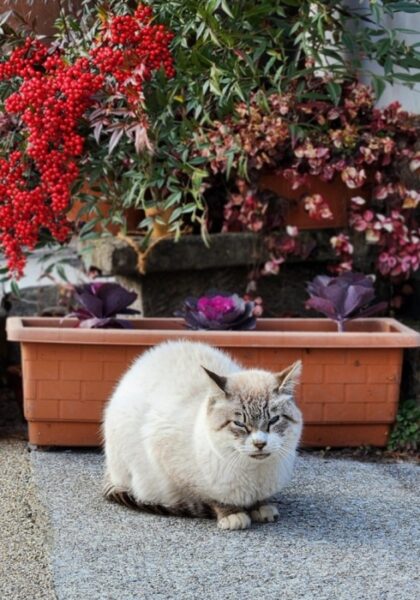

大人しい猫は通りの副会長さんでしょうか。

大人しい猫は通りの副会長さんでしょうか。

南天もきれいです。

赤い町並を堪能し15:42のバスの時間になりました。帰路のバスも発車から終点まで私達だけでした。

大晦日前日、深閑とした「ジャパンレッド」に包まれ、夢の中を彷徨うようで不思議な感覚を覚えました。

バスを降り高梁駅に着き人並みに紛れると、この世に戻った感じがしました。

しかし赤い吹屋の時間は、まるで原体験のし直しのようで心身のリフレッシュになりました。

次回は戻った備中高梁の駅ビルについて少し書かせてください。

年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

思いがけない正月大雪になりました。しかし美術館は20㎝前後の積雪、風雨が強かった沿岸の仕事場ではせいぜい10㎝ほどに減りました。

さて戻って年末旅行3日目の記事です。

12月30日、岡山市から伯備線で備中高梁市へ、そこからバスでべんがら屋根の街、吹屋(ふきや)へ行きました。吹屋で長かったため、本日は午前の高梁駅周辺だけ記載いたしました。

伯備線は岡山駅から先ず西に行き倉敷を経ると高梁川に沿って北上、中国山地走り鳥取へと続くJR線です。

かって大学病院時代、米子で行われた糖尿病学会と、津山で後輩の結婚式に参加し、当線は2回乗車経験がありました。しかし昭和40年代後半のこと、長々と山間を走った記憶しかありません。

このたび岡山発9:13特急「やくも」で35分で備中高梁へ(普通列車55分)。

「やくも」の入線。

「やくも」の入線。

「やくもブロンズ」と呼ばれる褐色カラー。

やくもブロンズは沿線が関係する銅や鉄及び弁柄(ベンガラ)のふる里、宍道(しんじ)湖の夕日などから独自のカラーが出来たということです。

高梁川に沿って山が続く。

高梁川に沿って山が続く。

山頂部分はいずれも濃い霧がかかっていた。

トマト銀行は1989年、山陽相互銀行が改名して生まれたそうです。同銀行は改名により世界で話題となり、国内各地から預金が集まったとありました。

べんがら色の街、吹屋行きのバスまで1時間少々余裕があり、タクシーで天台宗「頼久寺」へ。

案外近い寺院は清々しく、小堀遠州作の庭は大規模ではありませんがさすがに想像以上の造形美でした。

色彩と形状のほか動きにも目を奪われる。

色彩と形状のほか動きにも目を奪われる。

非常に良く手入れされている。

頼久寺から駅への途中、山田方谷(ほうこく)記念館を外から眺めました。

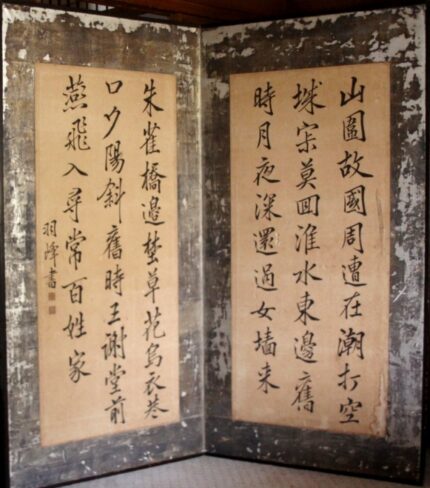

山田方谷は藩政と財政に苦しむ備中松山藩を生涯改革した偉人。諸国の藩士にも影響を与え、佐久間象山はじめ後に明治政府で太政官から東京大学教授になる会津藩の南摩綱紀や越後長岡藩から河井継之助らも方谷を訪ね薫陶を受けています。

館長宅に伝わる南摩綱紀(羽峰)書屏風

館長宅に伝わる南摩綱紀(羽峰)書屏風

一昨年倉敷市で継之助が投宿した宿跡を案内してもらいました。一帯では大河ドラマに山田方谷をという運動が熱心に行われているのを知りました。

備中高梁に着いたころ、近隣の山はみな雲海が掛かっていました。駅をお掃除する小母さんから、一帯はこの時期毎日のように霧が掛かり雲海が発生すると聞きました。

気温が上がれば松山城が見えるかも知れませんよ、という言葉通りバス発車間が来ると山頂の城が見えました。

10:55吹屋行きのバスの乗客は私達のほかにおばあさんが一人、それも間もなく降車されました。

終点吹屋まで1時間、高梁川に沿う38カ所のバス亭はみな通過です。貸し切り状態となった車は何度も山中を曲がり吹屋へと入りました。

12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

仕事に忙しかった時代、いわゆる観光旅行はほとんど出来なかった。それが年取って出かけるようになった。

およそ5年前から熊本・阿蘇・長崎、京都・奈良、東京・鎌倉、熱海・鎌倉、京都・倉敷・髙松、京都・滋賀、名古屋・豊田へそして今春は山形・秋田に出かけ、今年末旅行に続いた。

旅は縁遠かったので何処へ出かけても楽しいが、行く先の一つに幼少に憧れた場所というのがある。錦帯橋や宇治平等院は小学時代の観光切手だった。

小5の頃に昭和天皇の四女、厚子様が岡山藩主、池田家16代当主、池田隆政氏と結婚された。

陛下のお子が農場主で動物好きの地方の有力者と結婚される。当時平和憲法のもと世の中が明るく活気を帯びるのは小学生にも伝わった。そのころ少年朝日年鑑を毎年購読していたが、厚子様の婚礼記事は心に残る一つだった。

そんな訳で今回の岡山行きでは真っ先に池田動物園が決まった。

16:30閉園まで主に鳥を観た。時間が来てインコとフクロウは諦めた。全体にケージ飼育の辛さはあったが民間(現在は株式会社)経営には資金限界はあろう。

しかし戦後の明るいニュースの一つだった動物園への訪問はよき時代を彷彿とさせ、末長くと祈る気持がした。

ホテルに戻ると近くの岡山料理「八文字」で食事した。

ホテルを出てすぐのイルミネーション。

ホテルを出てすぐのイルミネーション。

川面に掛かるので反射が美しい。

翌日、旅は3日目。伯備線で備中高梁(たかはし)へ、頼久寺(らいきゅうじ)を参拝後、バスで遠路山間のべんがらの街、吹屋地区を訪ねました。

12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

年末や年始に旅行することはかってある親族が行っていましたので、一昨年から私達も自然にするようになりました。

但し在宅患者さんの良し悪しと雪国ならではの駅周辺の天気予報は肝心です。今年の年内は双方大丈夫と踏み、出かけた次第です。

1日目、28日は正月休みの2日目、午後から京都へ。京都のごった返しはさらに凄いものがありました。

夕食はかって当地で勤務された滋賀県のご夫婦と一緒(実は昨年も)。店も同じ青冥(ちんみん)でした。

有名企業の要職だった人が無事仕事を終えられ第三の人生に向かわれる。来し方行く末の話を沢山しました。

有名企業の要職だった人が無事仕事を終えられ第三の人生に向かわれる。来し方行く末の話を沢山しました。

翌29日、2日目は午前、青蓮院(しょうれんいん)で再度合流。

当寺の参拝を選んだのはかって同級生で僧籍、A君の“雨の日の風情が良かった”の一言だった。天台宗の同寺は皇族方ゆかりの門跡(もんぜき)寺院ならではの静かさと品格がある。

参拝の後、かねて予約の長楽館まで散策。浅めに射す京都の冬陽のなかゆっくり歩いて到着。

長楽館は国指定重要文化財です。

50数年前に初めて来て以来何度も寄りました。今は変わりましたがかって緑色の椅子がとても印象的でした。

男性は大きなモンブラン、女性はガレット・デ・ロワでお茶。

男性は大きなモンブラン、女性はガレット・デ・ロワでお茶。

モンブランはクラシック・モンブランと言うらしい。

最早一食分、お茶セットで2800円でした。

上からみたモンブラン(同伴氏からの写真)。

上からみたモンブラン(同伴氏からの写真)。

皿にはリキュール風味のベースが添えられ、

それも美味しかったのです。

この日、岡山市へ行けば池田動物園の今年最終営業が16:30まであるので、長楽館でご夫婦とお別れ、駅へとタクシーに乗車しました。

一緒頂いたご夫妻、二年続けて年末の多忙時にお付き合い下さり本当にあり難うございました。どの道にも試練はあることでしょう。それも楽しみつつ今年も頑張りましょう。

池田動物園のことは次回に書かせてください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月