2025年4月

三日間で二回のゴルフは優勝と三位だった。

先週26日の土曜日以来3日空けたブログです。この間27日日曜日と29日昭和の日の2回ゴルフコンペがありました。

従来からある左手親指の付け根と右膝に痛みを抱えて参加しました。練習をしていませんが27日の16人参加のコンペは優勝、29日24人参加では3位になりました。

2回ともドラコン賞に入り、頂いた幾ばくかの商品券は庭の為に使わせてもらいます。いずれも参加者中最年長に近く一番前のティーから打たせて貰えるのが幸運に結び付きました。

29日妙高サンシャインで、

29日妙高サンシャインで、

コースから見た妙高山。

中央右にくっきり「跳ね馬」の雪形。

同じく大毛無山(オオケナシヤマ)。

同じく大毛無山(オオケナシヤマ)。

例年以上の残雪は迫力でした。

29日は気持ち良く晴れましたが途中から猛烈な風が吹き出し夜まで続きました。真っ白な残雪の山、一面の新緑に囲まれ同好の皆さまと幸せでした。

強風によって植えたばかりのラベンダーが心配でしたが無事でホッとしました。

当館の講演会と齋藤三郎作品のご供託などで大変お世話になっている全国良寛会会長・小島正芳先生が春の叙勲を受けられました。

教育と研究のお仕事、本当にお疲れ様でした。今後また私どもに沢山教えてください。栄えある受章、心よりお慶び申し上げます。

貴重な人 窓辺のラベンダー。

やや寒いが大気は澄み清々しい土曜日。午後家でYouTubeにあった成田空港のかっての長い出来事を視聴していると美術館の妻から“黒岩先生がお見えです”と電話があった。懐かしいあの黒岩卓夫先生がいらっしゃってる!

2000年4月に始まった介護保険直前の頃、在宅医療に関係して生死と宗教があらためて課題となり研究会やフォーラムが催された。ビハーラの会という集まりで小生が話をすることになり会長の先生に大変お世話になった。

困難にあっても物事を明るく前に進められる先生の姿勢は貴重で、ゆるぎないエッセンスは微力な私のなかで生きている。

5つ上の先生。今も在宅ケア、生命、地域の支え合いなどの研究と啓発で地元と全国をリードされている事実にあらためて驚かされ、またお会い出来ることを念願している。

さて以下は一昨日書いた窓辺のラベンダー、本日の様子です。

植栽後まだ3日目だが一応元気そうだ。本日眺めながら、冬期の屋根からの重い落雪には葉や花軸を切りそろえて一株ずつ雪囲いをするのが一番良いのではないかと考えた。

今日は顔見知りの方々に大勢ご来館頂き、初めてお会いする皆さまにはご挨拶させてもらった。

本日はまことに有り難うございました。

庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

庭の山桜が盛んに花びらを散らしている。黒々とした土をピンクに染め、寸暇を惜しみ花びらは思い思いに庭の花たちと遊ぶ風だった。

先日の八重咲きイチリンソウが紅白に。

先日の八重咲きイチリンソウが紅白に。

落花が庭と遊ぶ。最初はその反対、庭が落花と遊んでいるのかと思ったが違うようだ。

本日縦横無尽に散った幾千万の花びらは庭と戯れ、一生一度の短い春に別れを告げているのではないかと見えてきた。

つまり先日まで木で咲いていたのは仕事。それをを無事終えた花は今やともに過ごした庭と分かれを惜しむ「祭」の最中ではないのかと思った次第。それほど本日の庭は華やかだった。

今年は例年以上に落花が多く見受けられた。

今夕はカフェの窓の下にラベンダーを植え合計13株になった。一度低い所に植えて失敗しているラベンダーは湿り気を嫌うらしいので、思案の末カフェの窓下を選んだ。

そこは陽当たりが良く位置が高いので水はけも良かろう。

ラベンダーは一度馴染めば手が掛からないと聞いているが、相性が決まるまでは気むずかしいらしい。しかし冬期に屋根からの落雪が集中する場所なので冬がまた案じられる。

前庭にも施肥をしてみっちり二時間、途中から弱い右膝が痛んだ。大抵翌日に良くなるがこの度は連日やり過ぎているので心配。しかしもう少しくべなくては。

庭は楽しいが心配も多い。そもそも楽しい事には心配事が尽きない。

春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

野も樹下美術館も新緑の候となりました。一方花は芽出しを喜んでいたのもつかの間、一斉に開花が始まり花はめまぐるしく移ろっています。

そっと咲いていた紫色のイチゲが終わり、ヒュウガミズキの黄色の小花やコブシとモクレンの白い花、そしてあの圧倒的なソメイヨシノもあっという間でした。

一方随所で様々に椿が満開となり、ジューンベリーが淡雪のような可憐さを見せ、山桜とクリスマスローズが粘るうち、各場所でツツジが色を競い始めました。

忙しい庭で来館者さんからよく名を聞かれる花に以下の三種があります。

「長寿桜(チョウジザクラ」

「長寿桜(チョウジザクラ」

フジザクラとも呼ばれるようです。

●八重咲きイチリンソウ:お茶人や花好きの人には案外知られています。しかし地面にくっ付くように群れ咲く白い花を初めて見たと仰る人も少なくありません。どこでも育ちきますので当庭ではあちらこちらに株分けしてあります。

●黄花ホウチャクソウ:ホウチャクソウの黄花種です。長年同じ場所に咲きますが開花期間が短いためでしょうか名を知っている人は少ないようです。上掲の写真のように蕾も愛らしいので既に見頃かもしれません。

●長寿桜:桜と呼ばれていますが、見たとおり沈丁花科の花です。背が低く、かすかですが良い香りがします。鼻を近づけたり風の無い夕刻などで匂いに気付くことがあります。目立つ所に数本あり長く咲くのでしばしば名を尋ねられます。

※長寿桜は丁字桜と書かれることもありますが、長寿が一般的なようです。

今年も咲いたカラタチの花。

昨日午後からの冷たい雨が上がった本日。大潟区の仕事場で真っ青な空を背に白いカラタチが咲いていた。

初めてトゲだらけの木をまじまじと見たのは昨年の正月旅行で訪れた倉敷市の大原美術館の通りだった。

そして昨年春と秋に、仕事場のキンカンの木がカラタチを台として接ぎ木されたものだと知り、美しい白い花はキンカンではなくカラタチだったことを記した。

そして今年木は仰ぐばかりに成長し、その半分(西側のカラタチ部分)にまた真っ白な花を沢山付けた。

大小ある柑橘類の花は写真で見るものも含め、とても清楚で美しい。

大小ある柑橘類の花は写真で見るものも含め、とても清楚で美しい。

昨年は「からたちの花」、今年は以下島倉千代子さんの「からたち日記」です。

病気、怪我、事件、借金の道連れなど不運の塊のようだった千代子さん。昭和30年代、汽車に乗って母と上京した際、前の座席に座った女子高校生二人が、如何に島倉千代子が素敵かを競うように話した。母は眉をひそめたが私は興味津々だった。

のどかな山桜、足許のすみれ草。

野に新緑が訪れ春は爛漫になりつつあります。私は高校生の頃肺を病み休学ましたが盛んに野を歩きました。コースは決まっていて九戸浜のお宮さんから林に入り朝日池の奥を見て帰っていました。

病が癒えた学生時代や帰郷した後も一帯の自然への親しみは続き、最も印象的な眺めは春の山桜と晩秋の妙高山でした。

朝日池のワンド(入り江)の一つサンバドヨは釣りで親しみ、3月の乗っ込みに続く山桜の季節まで鮒が良く釣れました。

現在サンバドヨの北側もゴルフ場になっていますが本日今年初、念願の同僚ご夫婦と一緒しました。気の合う二人とのゴルフは勿論楽しかったのですが、今も変わらぬ新緑に混じる遠近色とりどりの山桜は大変のどかで麗しいものでした。

以下一両日の山桜です。

以下は本日ゴルフ場で見た山桜。

周囲から浮き上がることも無く色とりどりに咲く山桜。野山が自らの幸せを現す春ならではの眺めです。

周囲から浮き上がることも無く色とりどりに咲く山桜。野山が自らの幸せを現す春ならではの眺めです。

満々と水を湛えた朝日池。

満々と水を湛えた朝日池。

この時期お弁当付きで一回り

する舟があるなら乗ってみたい。

コースで二種類のスミレを見ました。

そのうちの一つ色濃い野すみれ。

そのうちの一つ色濃い野すみれ。

“山路来てなにやらゆかし”の

すみれ草ですね。

曇り空で始まったゴルフ。午前中はどんどんと暖かくなりましたが午後途中から急に気温が下がり、ポツポツと始まり本降りになりました。両手の指先が冷えて感覚が無くなりましたが何故か調子が良くなったのは本当に不思議なことでした。

沢山写真を撮れたのは、とても混んでいてホールごとの待ち時間が長かったことによります。

三冊の図書。

カフェの図書に以下三冊追加致しました。

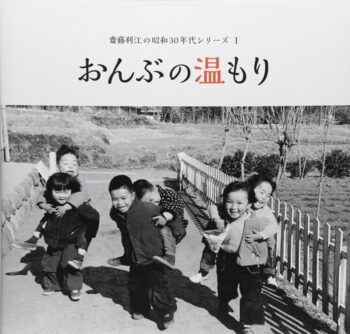

「おんぶの温もり」著者齋藤利江

「おんぶの温もり」著者齋藤利江

2015年9月6日(株)日本写真企画発行

今や「抱っこ」の養育となりほぼ見られなくなった「おんぶ」。写真集に見られる昭和30年代、おんぶは文字通り日常の風景でした。昭和30年代はおろか、私が当地で開業した昭和50年ころに突然「はしか」が大流行しましたが、玄関まで幼児をおんぶしたお母さんやおばあちゃんたちで一杯だった事が思い出されます。

抱っこの場合児は前が見えません。しかしおんぶは背負う人と同じものを一緒に見ることが出来ます。早くから自然や社会を年長者と共に見聞できるので教育面のメリットは無視できないのではないかと思うのですが、実際はどうなのでしょう。

じゃんけんで負けた子が勝った子をおんぶして歩く罰ゲームのようなものもあり学校帰りでよく行われました。ひ弱だった小学時代、私が負けるたびに居あわせたK君が「おれがぶってやる」と言ってくれました。

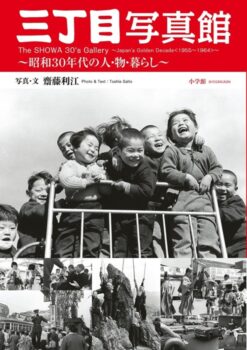

2冊目は平成19年9月~21年1月まで小学館コミックに「三丁目の夕日」として連載された写真とコラムの一冊です。

「三丁目写真館」著者齋藤利江

「三丁目写真館」著者齋藤利江

2020年12月21日第3刷(株)小学館発行

これも昭和30年代の写真ですが、子供たちの弾ける笑顔、食い入るような眼差しはどちらも子供ならではの幸せにちがいありません。

地元の日常から東京の進駐軍まで齋藤さんの社会や世相を生活の一旦から的確に切り取る感覚と、撮影時の瞬間的な構成力には驚かされます。

今では一般に知らない人を撮るには許可が要りますので社会を自由に撮影できるスナップ写真には制限があります。根本に撮影者の良心の有無が問われることでしょうが、齋藤さんの作品には全てそれが滲み出ています。

齋藤利江プロフィール概略。

昭和14年桐生市生まれ、昭和28年毎日新聞社『全国学生写真コンクール」特選、平成12年11月NHK出演、平成19年米国コロンバス州立大学で「平和と笑顔」展、ほか内外で多数の展覧会開催。

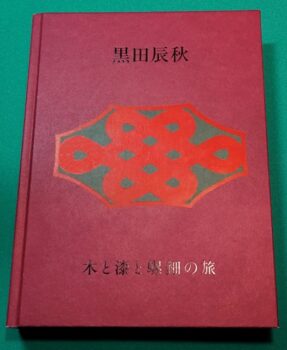

最後に去る3月30,31日、名古屋に一泊して豊田市美術館の生誕120年 黒田辰秋展を観に行った時の作品図録です。

「黒田辰秋 木と漆と螺鈿の旅」

「黒田辰秋 木と漆と螺鈿の旅」

2025年12月17日京都国立近代美術館

第2刷発行

信じがたい制作意欲と出来映えを誇る木工の黒田辰秋の膨大な展示は数多くの所有者の協力で成立していました。滅多に開催されない黒田氏の展覧会はこのたび国立京都近代美術館と豊田市美術館の2カ所だけでした。展覧会は5月18日まで豊田市美術館で開催される予定です。

ともすれば使い捨てされる日用品や家具が代々受け継がれ展覧会に出される。作品に籠もる磨かれた美しさには「福々しさ」が感じられました。

帰路、新幹線で夕刻の富士山を見ることが出来たのも忘れられません。

今日は気温が上昇し上越市髙田で26,4 ℃までありました。夕刻仕事終わりに横になるとすっかり寝入ってしまい庭仕事は出来ませんでした。

強風の日。

午後、ドカンと雷がなるとザーと降り始めた。在宅回りの頃に雨は止んだが強風が吹き付けた。雁子浜の在宅訪問が早く終わったのですぐ先の上下浜へ車を回した。

海は予想以に反してきれいなエメラルド色。

海は予想以に反してきれいなエメラルド色。

強風のため三角波が立っていた。

全国気象データをみると髙田の最大瞬間風速は19メートル代。沿岸の当地では平均でもそれくらいあったのでは。車の乗り降りの際ドアの開閉に苦労した。

強風のため本日も終業後の肥料撒きは中止。明日は概ね晴れるようだが風は残るらしい。

庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

今夕、外来を締める直前に救急案件があり急いで病院に電話をして紹介状を書いた。それで昨日記したような診療後の庭仕事(施肥)は短縮の止む無しになった。それでも一定の用土とトンプンをくべることが出来て満足だった。

庭仕事はどこか読書に似ている。寝る前や病院の待ち時間に本を開いたり、新幹線の2時間などを加えるうちに、いつしか読了が近づく。庭も同じで少しでもヒマをみて雑草を取り土や肥を足す間に、黙々と力を蓄えいつの日か見映えが良くなる。

それは特に大きな果実をもたらすわけではないが、いずれも「成長力」ともいうべきダイナミズムを有し、日々の手当によってしかるべき時が来たら、私達の胸を温かく膨らませてくれる点で両者は似ていないだろうか。

理屈をこねればこんなことでもあろうかと、仕事場から美術館に向かった。間もなく到着で新堀川を渡る時、堤の桜は眠りにつこうとしていた。そしてほんのひととき、昼間の色と異なった僅かな赤紫を帯びた。車を降りて写真を撮ると魅力的な色はすぐに消えてうす暗くなった。寝る前のお化粧なのかなと空想した。

昨年樹下美術館で展覧会をして頂き好評を博した高宮夫妻が本日金沢の帰りにお寄りになった。お二人の希望で妻が新堀川の桜を案内した。午後お会いすると“私達が観たかったのはああいう桜”と、喜んでくださった。それに比べればゆっくり眠ることも出来ない観光地の夜桜は少し気の毒である。

明日も仕事終わりから施肥を続けたい。

雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

昨夕日庭仕事を終えて観た月は丸く明るかったので満月かと思った。しかしググると本日がピンクムーンと呼ばれる満月ということ。あいにく午後以降特に夕刻はしっかり降ったので月を眺めることは叶わなかった。

そんな夕刻の庭で施肥をしたかったが風雨が強まり断念した。だが明日は晴れの予報が出ている。日も長くなったので仕事終わりでも小一時間はできそうだ。

昨夏来、庭全体に肥料が不足していると感じ今春から施肥に熱が入った。そんな折の過日、庭に詳しい方が来館され,カフェからご覧になり、申し上げにくいのですがと仰ったうえ、全体の肥料不足を指摘をされた。ジャストのご指摘通りで益々肥やしに力が入るようになった次第。

敢えてご指摘くださった方、本当に有り難うございました。

さて上記「ムーングロウ(月が上るの意味)」のピアノは亡き中村八代さん。氏は坂本九ちゃんの「上を向いて歩こう」の作曲者だ。あの良き時代、Piano With Stringsの録音スタイルが流行り、氏も穏やかな弦楽をバックにゆったりとスウイングし心癒やされる。

因みにムーングロウはウイリアム・ホールデンとキム・ノヴァク主演映画『ピクニック」の主題曲でした。

明日は少々臭いけれど、「田舎の香水」トンプンを沢山蒔こう。

長野からご来館のカップル様、遠路有り難うございました。拙ブログをご覧になってるということ、とても励みになりました。

居ながらの花見 スミレの好意。

暖かく晴れた土曜日。髙田の花見は大賑わいと伝わる。この時期いわゆる会場という所へ行かなくとも周囲で満開になった桜を眺めるだけでほどよく心が弾む。

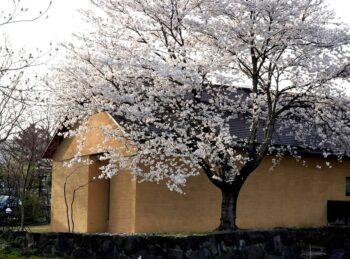

樹下美術館の一本桜もそれなりに風情良く春の喜びを現していた。

山路来てなにやらゆかしすみれ草

草花を見ると名前を知りたくなる。しかし奇しくも松尾芭蕉が詠んだように、このスミレは、“別に詳しく名を知らなくてもいいんです。ただ「なにやらゆかし」ければそれで十分なんです。分からなければわざわざ調べたりなさらず、どうかすみれ草とだけ呼んで春の訪れを喜んで下さい”と言っているのではと想像し、好意に甘えさせてもらった。

農道の一部ではヒメオドリコ草が集まり、美術館の桜を見上げて花見をしていた。

農道の一部ではヒメオドリコ草が集まり、美術館の桜を見上げて花見をしていた。

美術館が閉まってからテッポウユリの球根を植え、先日来続けている庭の施肥をした。いつしか明るい月が上っていたので本日分を終わりにした。

本日直江津、長岡、新潟からお見えのクラスメイトの皆さん、坂口記念館の帰り道はお分かりになりましたか。楽しいひと時をご一緒させて頂き有り難うございました。

良いご一家の話。

新学期が始まり小学一年生が横断歩道を渡る様子は何とも初々しい。

私は昭和23年、姉は21年に小学校に入った。入学の日姉が学校から持ち帰った教科書のあちこちはべったりと墨が塗られていたのを鮮明に覚えている。

戦後の一時期、新たな教科書が間に合わず戦前のものを用い、新制度にそぐわない部分は黒く塗られていた。お祝い気分だった姉はじめ家中ががっかりしていたのが蘇る。

ただ姉が買って貰った「下敷き」をきれいだと思った。初めて見た下敷きは、緑の丘の上に三角屋根の家とそこへ続く道が原色で描いてあった。簡単な図柄だったので真似てよく描いた。

ところで過日カフェでお会いした私と同年代の男性が語った教科書はそれどころではなかった。かつて父親の仕事で遠い西の地へと移られたご一家。お聴きした当持の話は逞しくも涙ぐましく、かつ微笑ましい戦後昭和のエピソードだった。

転地された時期は今ごろで小学校の教科書が間に合わなかった。そこで学校から借りると、字が得意な母が文字を写し、絵が得意だった父が挿絵を描いて何冊か教科書に代わるものを作ってくれたと聴いた。貧しい時代、遠くへ移られた皆さんの懸命な勤しみと時代ならではの灯下の幸せが浮かぶ。

その方は次のような話もされた。母は演歌が好きで上手かった。そんな母のために父は中古のアコーディオンを買ってきて独学で母の伴奏をはじめた。

両親の演奏を聴きながら自分も歌とアコーディオンを覚えた。アコーディオンは体力の無い小学生には重すぎたので仰向けに寝そべり、楽器をお腹に乗せて弾いた。

公園のベンチでもよく演奏したがある日通りかかった人が、坊や上手だね、と言ってお小遣いをくれた。家に帰って話すと父は、子供はいいな、私が弾いてもだれもそんなことをしてくれない、と嘆いた。

この方のご兄弟の何人かを知っているが、皆さん底のほうに明るさを秘めそれぞれ個性的。この日初めてお会いしたお兄さんも個性十分とお見受けした。

当館のお茶で、最初に字の話になった。すると居あわせた妹さんが「私は父親似で字が下手なんです」と仰った。

すかさずアコーディオンのお兄さんが

「それは違うよ、子供はどっち似ということはあり得ないさ、半分半分だ」

と、ぼそりと返された。

そこへ不遜にも私が入り、

「お兄さんは理系ですか、お話が科学的ですね」と言った。

「そうです、親子は半分半分。私は理科系で長く自動車のエンジンの仕事をしていました」と仰った。

面白い話をポツリポツリと語られるお兄さん。今では独学で覚えたチェロを子供達に教えているという。妹さんは絵画に関係され、この日皆さんは普段通りだったようだが亡き親御さんをはじめお話の人たちはみな一生懸命。内容もユニークで何て雰囲気の良いご一家なのだろうと思った。

近隣の花自庭の花 赤い動物のオルゴール。

近くの新堀川公園の桜が見頃になりました。両岸を彩る花は例年見事で、当館にお越しの方に是非観て頂きたいと思います。

樹下美術館前の左にあるコブシも満開を迎えました。設立時に2メートル少々だった樹ですが今は見上げるようになりました。今年は花付きが一段と良く真っ白です。

裏手のソメイヨシノは1,2分咲きででょうか、

裏手のソメイヨシノは1,2分咲きででょうか、

田圃では春耕が始まりました。

数年前に東京のあるレストランで食事したときのこと、オーナーが自作のオルゴールを見せてくれました。赤い馬でとても気に入り、欲しいというと売ってくれました。一度出したことがありましたが、このたび思いだしカフェの丸テーブルに乗せました。

あるメガネやさんでもらったルパン三世の小さなフィギュアや大地の芸術際で求めた人形「マユビト」を乗せて賑やかにしました。どうかお好きに動かしてお楽しみください。

あるメガネやさんでもらったルパン三世の小さなフィギュアや大地の芸術際で求めた人形「マユビト」を乗せて賑やかにしました。どうかお好きに動かしてお楽しみください。

丸テーブルにはスケッチブックと色鉛筆などが置いてありますので、これも自由にお使い下さい。

吉川区の長峰城址 トランプショックに時代劇。

今日は日曜日、普段通り起きた。あっさり目の食事をし、風があり曇り空のため鳥というほどでもあるまいと決め、新聞を読んで溜まっている書類を書いた。

昼になり、吉川区長峰湖畔の長峰城址が良いと聞いたので行くことにした。現地の長峰池脇の駐車場までせいぜい10分ほどだ。駐車場からすぐの池に出て左手(西方)に道があり長峰城址と案内されている。

一帯は小学校の遠足以来、近時は探鳥などで何度も来ている場所。しかし城址へは行った事が無かった。

ゆっくりした上り坂の道に入ると右手に鳥の影。

ジョウビタキの雌。

ジョウビタキの雌。

いかつく派手な雄よりも

地味でもそそとして可愛い。

花が少ない印象を持ったが、昨日の大池いこいの森と違い早くもスミレが沢山咲いていた。

ヒサカキの花。

ヒサカキの花。

わずかにトイレの匂いに似ているが、

神聖な木。

道中竹林を通った。

道中竹林を通った。

荒れてはいるが嵯峨野?

と言えないこともない。

城跡の案内板を見ているとお年寄りがさっさと通り過ぎて行く。

道の左右に雪割草が植栽されている。おびただしい花が自然に溶け込んでいて癒やされる。

土塁や空堀など一通り城跡を巡り帰路へ。帰路の途中で農道へ出る場所があり梅がきれいだったので寄った。

初めて行った長峰城址。去年春現地を観られた一級建築士で新潟県まちなみネットワークの関由有子さんが帰路当館に寄られ素晴らしいと熱心に語られた。

本日もまた5000千歩足らずの行程を大変ゆっくり2時間もかけて歩いた(当然年令のせいですが(・・;)

。

昼食抜きの毎日なのでとてもお腹が空く。樹下美術館では我慢出来ず二つ入りにしてもらったアイスクリームを食べた。

車でわずか10分の所に江戸初期の城や人々の足跡が辿れる場所があるとは大変貴重なことだ。

僅か二年で廃城になった五万石の城址はやはりもの悲しさを禁じ得ない。しかしその二年間、城主は美しい長峰池と米山、尾神岳の雪月花を楽しんだのではなかったか。

この数年時代劇ばかり観るようになり本日日曜日は大河「べらぼう」を観た。うれしいことに「べらぼう」に続いてすぐ「あきない正傳 金と銀2」が始まる。

アメリカ大統領によって突然のように世界の商いが難しくなった。だがいずれ「精魂込めて作る売る」我が国ならではの「商いの真髄(近江商人魂)がじわじわと力を発揮される好機のようにも思われる。

高齢者ばかりではなくZ世代の皆さんもこぞって二つの時代劇を観て心奮わせてもらいたい。多くの人の期待を背に若き小芝風花さんはじめ重鎮の熱演も光っている。

頸城野にようやくの春 メダカの学校。

珍しく日射しが現れ少し気温が上がった土曜日。去る3月25日に訪ねたように、いこいの森公園に繋がる学習センターから入り大池側へと歩いた。

一帯の梅や早咲きの桜は前回よりも賑やかになり、ようやく春の眺めになってきた。

当センターには小さな流れがいくつもあるが、その一つでメダカとおぼしき群を見た。群は何十年振りかも知れない。童謡のメダカや雀は学校になぞらえら、一斉に揃って動くのでとても可愛い。

当センターには小さな流れがいくつもあるが、その一つでメダカとおぼしき群を見た。群は何十年振りかも知れない。童謡のメダカや雀は学校になぞらえら、一斉に揃って動くのでとても可愛い。

雪が消えたばかりの園内はまだ僅かな花しか見えない。少ない分ゆかしい風情がある。

ナツツバキ。

ナツツバキ。

庭木と異なりとても大きい。

後方の白いものは残雪です。

案内札によるとタカノツメというらしい。

案内札によるとタカノツメというらしい。

ナツツバキとともに木肌が美しい。

以下は本日の鳥です。相変わらずで申し分けありません。一羽だけエナガを見ましたが間に合いませんでした。

ゆっくりのろのろと2時間ほど歩き、美術館に帰ってきました。

四月といえども野はようやくの春。これから一気に花の足が速くなるのでしょう。

童謡「めだかの学校」

1980年代からメダカは減少し、2003年5月に環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種に指定された。本日目にしたメダカはいわゆる在来種であるか否かは分からない。

外来種や商品種が多勢を占めた現在ビオトープへの放流なども慎重を求められ魚類学会の厳格な判断が必要とされているという。

減少の原因は農薬による汚染、水田環境の自動化、捕食魚の増加などが指摘され、いずれももっともと実感される。

出かければ何かと新たなものに出会える。先般は貴重なクジャクチョウ、本日はメダカだった。

久し振りの好天の土曜日、美術館はいつもより大勢の方にお見えいただきまことに有り難うございました。

いま四月馬鹿はどうなっているのだろう メギスの旬。

寒い三月が去ると本日4月1日も負けじと寒かった。

何十年も前ならば本日は「四月馬鹿・エイプリルフール」で、のどかなことにお互い騙しのようなことをしようとそわそわしていた。

今でもそのようなことをしているのだろうか。あまり耳にしなくなったのでもう止めたのかもしれない。

本日ある在宅のお宅で、お年寄りのトイレの汚しが話題になった。ええ汚します、うちでは犬のおしっこシートを敷いていますよと、介護者さんが言った。

犬のおしっこシート?

四月馬鹿? まさかと思って聞き直した。

介護者さんは、むかし犬を飼っていた時のが沢山余っているので使っています、と言って大きな犬のマークが付いた袋を持ち出してきてシートを見せてくれた。風呂敷ほどあり表裏が吸水、防水され大きなオムツの構造。なるほど便利そうだ。

今日まで犬のシートも知らなければ、お年寄りの汚しに対しトイレに敷くことも初めて聞いた。十人十色の介護では皆さんが思ってもみない努力や工夫をされている事をあらためて知らされた。

夕食のメギスの煮付けと麩と

夕食のメギスの煮付けと麩と

タマネギの味噌汁、野菜のゴマ和え。

昼食無しで朝夕は玄米です。

亡き妹はメギスが好きだった。メギスは産地が石川、新潟、愛知などに限定されているらしく妹が暮らしていた宮城には無かったようだ。それで一度やって来たときに妻が出すととても喜んで食べた。

なにしろ早く傷むため他に出せず主に産地のみで食されるらしい。

旬は4,5月と9,10月の年2回と出ていた。4月1日は人などを欺さずメギスを食べるのが当県の流儀に叶うようだ。昔好きではなかったが次第に美味しく食べるようになった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月