本日誕生日だった。

時々雪、風、雨、色々混じった本日日曜日、2月1日は満84才の誕生日でした。

特別変わった心境もなくただただ過ぎた日々をそのまま引き継いでいるだけというぼんやりした感覚です。

本職について、かって83才が限界だろうと考えていましたが、知らず知らずそれを越えました。

美術館は新らたな取り組みも想定して20年目を迎えようとしています。いずれも皆さまのご支持と励ましのお陰と感謝に堪えません。

さて昨日ふとしたことから平尾昌晃の動画をみてWikipediaで調べる時間がありました。私より3学年上である亡き氏の卓越した音楽的才能、特に作・編曲と歌唱にあらためて驚いた次第です。

また氏の晩年は肺結核や肺炎と闘われたことを知り、同病を患った者として進行した場合の苦しさを想像して同情を禁じ得ませんでした。

以下平尾氏作曲「おもいで」です。布施明が歌っていますが、ネット上にあった氏作曲作品をを自ら歌うベストソング動画の「おもいで」は布施明よりも感情豊かにかつ明瞭に歌っていて、さすがだと感心しました。

平尾昌晃作曲「おもいで」

浪人のため上京した頃の歌。

いつまでも、いえますます昭和のままで申し訳ありません。

本日お声がけを下さいました皆さまに厚く御礼申し上げます。

最近の妻の料理から、夕食。

本日土曜日、終日寒く小雪降る日。午後は本を読んだりスケッチをしたり昼寝もした日。

特別なブログ題もないので妻が最近こしらえた夕食から色合いの良いものを掲載しました。

以上ですが時には料理番組をメモしている様子に感心している次第です。

この4,5年1日2食なのでお腹の負担になりませんし、手間や時間を節約できて良い習慣だと思っています。

道路を歩く雌キジ三羽。

真冬のただ中、暖冬慣れしていたせいか寒さが身にしみ、雪はまだ増え続けている。人間はこの寒中、奇妙な選挙をする暇がある一方可哀想なのは鳥たちだ。

気になって午後田んぼへ車を走らせた。見慣れた頸北の水田は分厚い雪に覆われ白一色。コハクチョウもマガン・ヒシクイもハクガンも、大型の渡り鳥たちの姿は一切無く静まりかえっていた。

こうなると先日も書かせて貰ったように、残った留鳥たちは餌を探して道路に近づきあるいは歩くようになる。

本日上直海あたりで路上を歩く三羽の雌キジに遭遇した。普段は敏感な彼女らは10数メートル後方から近づいても気にせず歩く。一台の車が追い越した時にも飛ばなかった。

キジは飛んでも低空どまり、およそ草陰で餌を探すが、車が通う雪の公道では丸裸も同然だった。空腹の彼らは全てを忘れ無防備となり、餌漁りへ向かうのだ。

かなり長く付き合ったが時間が来たのでバックして道を変えた。

本日積雪深はこのあたりで見た目70、80㎝、21時発表は髙田156㎝、柏崎55㎝、新潟市12㎝、新津22㎝と出ていた。

朝日池は空っぽで、びっしりいたカモも見えない。

まさか信越国境を越えて長野県へ移動したわけでもあるまい。県内は新潟市など下越地方は雪が少なそうなのでそちらへ行ったものか。

この先一日くらい東っ気の風が吹くか、数度気温が上がるか、雨が降るなどしないとまだ雪は積もろう。

だがいくら何でも10日か2週間もすれば雪は減るはず。移動を厭わない冬鳥にはもう一度帰って来て貰いたい。

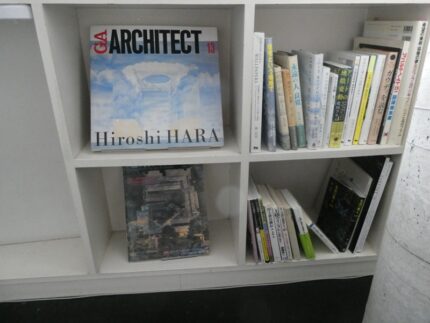

大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

このたびの長い寒波の中日、あるいはその山場のような昨日、上越市大手町6の「浮遊のいえ」に一泊してきました。

民泊のその家は建築家・原広司の作品で、氏の義理の両親・北川省三ご夫婦のために建てられています。

そのような家があることは知っていたのですが、このたび修繕のためクラウドファンディングを行うという新聞記事を見て、急げとばかり予約し泊まってきた次第です。

予約は今期最後だったのか24日一泊だけポツンと空いていました。しかしこの日に向かって寒波が迫り報道も大雪一色。「不要不急の外出は控えて」という言葉を背に善は急げ、これも仕事とハンドルを握りました。

宿には駐車場がありませんので屋根がある雁木通りプラザの地下駐車場へ車を回します。私と簡単な荷物を降ろすと今度は妻が運転してそちらへ向かいました。

雪中心配でしたがしばらくすると予約した「藤作」のお弁当を手に、「歩いたら温かくなった」と言って帰ってきました。

さて以下管理人さんの久野遼氏に案内された館内です。

ネットで見る写真以上の広さと手応え。

ネットで見る写真以上の広さと手応え。

奥にオコタがありその右側が寝室。

非常に寒い雪の日でしたが、

非常に寒い雪の日でしたが、

隅々暖められていてほっとします。

オコタで早々にお弁当を開きました。

夕食後は新聞タイム。コタツに寝転がり持参した新聞三紙を広げて隅から隅まで読みました。テレビはありませんので落ち着きます。30年振りのコタツは何とも言えない懐かしさでした。

入浴後、本棚から原弘司×吉見俊哉両氏の対談本「その時、夜のはずれで、サイレンが鳴った」を取りだしベッドで読みました。本はすぐにポストモダンの思想家たちの名が出てきました。

ああ懐かしの人々、本が難しかった時代が蘇ります。ちゃんと読んでみようと思った途端、疲れに襲われて寝入ってしまいました。

ぐっすり眠り早く目ざめると日暮れの昨日とは異なり、雪映えの窓はとても明るいのです。いっそう随所が面白く、館内を撮って回りました。モノトーンの柔らかさが印象的でした。

二階の一段と高い所に吹き抜けを囲むようにぐるりと廻廊があります。申し分ない採光のこの場所に雲や鳥の切り抜きが沢山あしらわれていました。

雪に閉じ込められた冬場、ここを歩けば高空の雰囲気を楽しみながら運動不足をカバー出来たことでしょう(1月27日に追加しました)。

大好きな鳥たちが沢山います。

大好きな鳥たちが沢山います。

一泊中、夜通し徹底除雪したらしく帰りの運転はずっと楽になっていました。スタバで食事し図書館に車を停めて南堀でひもじそうにしている白鳥を眺めてから帰ってきました。

「浮遊のいえ」は本当に良かったです。

室内は暖かく、たっぷりした風呂は熱く、随所の鳥影は親しく、大らかに沸く雲とともに私達を浮遊させてくれました。村上春樹の小説を思わせる不思議な次元感覚を覚えながら、原広司氏の尽きない頭脳と発想に触れ、特別な思い出になりました。そうそう、若くて優しい管理人さんも小説の登場人物のようでしたね。

原氏代表作の一つ「京都駅」で夢中になるあまり新幹線に乗り遅れそうになったのを思い出しました。

雪国髙田出身の奥様のご両親に贈った家。徹底して注がれた心遣いには胸打たれました。

当然ですが無人期間を含めて40年は経とうという屋根はじめ屋内細部は確かに経年の変化が見られました。しかし心ある管理者に恵まれ大切な遺産はあらためて後世へと引き継がれることになりました。そのために始まったクラウドファンディングには心ばかりですが応募したいと考えています。

道路に出てくる野鳥。

寒波は続く。来月上旬は寒の終わりでそれまで続くらしい寒波。まだ10日もありそうだし選挙もある。お天気のことだから波はあろう。また明けたらすぐ春ということでもないが、何があっても「豪雪」だけは許してもらいたい。

昨日はかろうじて大きな農道に入りハクガンが撮れた。しかし途中の道では空腹の野鳥(雀やムクドリあるいはツグミ)が車を恐れず道路に出ていてクラクションを鳴らさなければならなかった。

たった3,4日の雪なのにひもじくなった彼らは人を恐れず道に、あるいは車のそばまで来る。冬の道路が特別食べ物が沸いて出る訳でもないのに出てくる。

そのわけは多分こうだ。

野においては道路以外の場所は降るたびに積雪し、表面は絶えず新しい(つまり餌に乏しい)。一方道路は除雪により常に新雪が除かれ、餌を含めて細かく雑多なものが路面に残っている可能性がある。

あてにするゴミ捨て場も積雪し最後の餌場が道路という訳だ。道路脇に除雪された古い雪に鳥が集まるのも同じ理由からだと思われる。

道路脇の水田に集まっていた雀。

道路脇の水田に集まっていた雀。

誰かが何かを蒔いたのだろうか。

あるいは動物の糞でもあるのか。

以下は本日潟町の仕事場直近の道路です。

直角に交わる県道。

直角に交わる県道。

ここは消雪パイプが通っている。

まだ冬の先は長い。我々は原子力まで使って生活の利便を図っている。大寒のこの時期、必死な野鳥を目にすると素朴な命の原型を見ているようで身につまされる。

早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

本日木曜日は仕事休みの日。昨夜そこそこの時間に就寝したためか今朝目ざめると6時だった。普通ならトイレへ行ってまた寝るのにしゃんと目が覚めている。起きて休みを有効に使ってみよう、という気になり離床した。

ごそごそしていると妻も起きて「どうしたの」という。目が覚めちゃった、悪いけどご飯食べるよという事で食事に。

ところで昨秋スケッチしたザクロに色鉛筆で彩色するのは冬休みの懸案の一つだった。丁度いい、午前だけでもかなりの時間が取れるので取り掛かった。

色鉛筆で調子を見て、水彩、油彩と進もうと考えていたので手許の72色を出した。あらてめて絵の具を見ると中国製で「QiLi启励」という文具メーカーの品だった。首相に嫌われそうだが、私は別に構わない。

A4の紙にスケッチをし直して彩色した。

いつものように昼食抜き、4時間掛け不満足ながら一応お終いにした。あらためて観ると画面の右がかなり空いている。

この度は鉛筆をそのまま塗ったが次回はザクロを右に移動させ、筆を用いたり唾で舐め舐め(一応non toxicとありました)色を伸ばして再度彩色を試みたい。

載せるのは恥ずかしいですが、

載せるのは恥ずかしいですが、

今後のためにということで、、、。

バックは先の楽しみになるのか。ザクロは構造が複雑なので皆さまの作品を参考に進めたいところ。

雪の状況はさほどでも無く午後3時を回る頃、車を駆っていつもの場所へ探鳥に行った。目的地より1キロほど離れた場所にハクガンの一団が居た。

積雪10~15㎝の広い農道は人通りも無く、100数十メートル先へゆっくりレンズを向けた。

写真向きの条件は欲を言ったら切りがない。ど素人の私のレンズはこれが精一杯。車から出て三脚を立てるなら即座に鳥は飛び立とう。そもそも寒くて車外には出られず窓枠にカメラを固定して撮った。

時間が遅くなったが今回ばかりは下手なりに楽しく撮れたので幸運だった。

ゴルフ以上に早起きした日。沢山時間があったはずだがザクロとハクガンの二品で終わった。寝ていたらそれも叶わなかったかもしれない。十分お相手してもらったハクガンには感謝!

長くなりそうな本物の大寒。

昨日から始まった今年の暦上の大寒は2月3日までです。ところが天気予報をみますと終わりまで雪だるまがずらりと並んでいるではありませんか。数日の寒波なら慣れましたが、2週間もとなると果たしてどんな雪になるのでしょうか。

しかもその間衆議院選挙があるのですからおちおちしてはいられません。選挙運動が円滑に行えるように、道路の除雪など雪対策が例年以上こまやかになるなら一般生活も助かるのですが、どうなるのでしょう。

本日午後は在宅訪問がなく雪中近くへ探鳥に行きました。悪天候の日によく冬鳥を見る場所です。すると一番お目当てのハクガンが沢山いたではありませんか。。

近くの用水脇のオオバン。

近くの用水脇のオオバン。

大根の葉でしょうか、野菜をついばんでいました。

私達にはスーパーがあり雪が降っても何とか食糧は賄えます。しかし大雪で地表がすっぽり埋まった場合、鳥は食べ物が無くなってしまいます。

彼らはこの先の雪をどの程度理解しているのでしょうか。食べられない日があるかも知れないから“食べられる時に腹一杯食べる”野性の法に従いひたすら食べているようでした。

以前の大雪の時には切なくなり、避難し孤立している白鳥たちのそばに刻んだキャベツを撒きに行ったことがありました。言い訳程度の物でしたが、はたして食べたものか確認していません。予報どおりなら鳥たちにとって今後の冬は厳しいものになりそうです。

痩せたコハクチョウの群などは気の毒なものです。

一日でも半日でもいい、雪の切れ間や雨の日がありますように。

今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

そろそろ今年度の展示をお知らせしなければなりません。遅くなりましたが絵画コーナーと陶芸室の展示構想がようやく固まりました。

●絵画コーナーでは昨年初夏、当館にやって来た倉石隆作品「少女」を中心に「少女を迎えて展」を年中通して行います。

●陶芸室では秋まで「樹下美術館の現代茶碗展」を、夏が過ぎましたら書と絵画「同級生二人展」と陶芸作品「今千春展」を開催予定です。

●また6月の毎週日曜日は「樹下茶会」を濃茶で催します。

倉石隆氏は寡作で中々作品が集まりません。そんな折昨春「少女」が数年ぶりにやって来ました。あどけなくも真剣な眼差しの少女の像で、十分な引力があります。この作品を囲むように収蔵作品7,8点を並べてみたいと考えています。

生涯、人物画を描いた倉石隆ですが、当館の倉石作品の3分の2以上は女性の像です。作品の女性達はどのようにこの子を迎えるのでしょう。

恥じらいながら、もの想いしながら、おすまししながら、なかには泣きながらという女性もいるはずです。展示を通して感情豊かに人物を描いた倉石作品をご覧頂ければ有り難いと思っています。

この先も陶芸や企画展などにつきまし逐次このようにご紹介させてください。

いよいよ大寒、長く強い本物の寒波がやってくるようです。正直除雪、訪問や往診などに心配はあります。仕事以外に絵を描くなどして過ごたいのですが、どうなるでしょうか。

次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

午前は雨が少し降り昼頃から晴れた日曜日。午後はある同級生のおくやみに行きその足で大潟水と森公園を歩いた。

その同級生とはかって大潟水と森公園公園で何度か出会った。キャノンを手にシャクナゲを撮りに来たと笑って言った。小学校の分校時代から6年生まで同じクラスで、当時から頭が良く強い人間の実感があった。

家から遠かったが幼少は色々遊んでもらったり教えて貰った。昨秋見舞った時は奥さんの作ったおはぎが1個ベッドテーブルにあった。

あのオハギは全部食べましたかと訊ねると、みんな食べましたと仰った。とにかく我慢強い人でしたと繰り返された奥さん、、遺影の脇にキャノンが二台添えられていた。

強い人だけに大変残念で、私のような意気地無しがしがみつくように生きているのが恥ずかしい。

日が暮れてきたので朝日池に行った。いっそう空は晴れ夕刻を待った。

タゲリが4,50羽の群で盛んに舞っている。

間もなく日が暮れる。

マガンやコハクチョウが次々帰る中、最後にハクガンが高らかに鳴きながら大群として一挙に現れた。

ハクガンについては15年ほど前には十数羽でも沢山来たと思っていたのが、今は数百あるいはそれ以上で飛来するようになった。

白いコハクチョウやハクガンは夕暮れのコントラストが良くて撮ってみるが、いかんせん陽の暗さがあだとなり、中々思うようには行かない。

落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

降雪が無いうえ雨が降ったため美術館周囲の雪は殆ど消えている。

本日用事のため美術館に出向いた。館内はシンとして春を待っている風だった。

1年目で心配だった軒下のラベンダーを覗いてみた。

2カ所に雪が残っている。

2カ所に雪が残っている。

いっときここは1メートル近く雪があった。

雪だまりから覗ていたラベンダー。

雪だまりから覗ていたラベンダー。

落雪に潰れていないか心配したが、

ひとまず大丈夫。

予報では今後1週間は晴れ間は見られず連日雨雪か続くようだ。少しずつでも毎日降る場合かなり積雪することがある。冬将軍もこのまま黙っているとは考えられないので、ラベンダーには春まで辛抱して頑張ってもらいたい。

樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

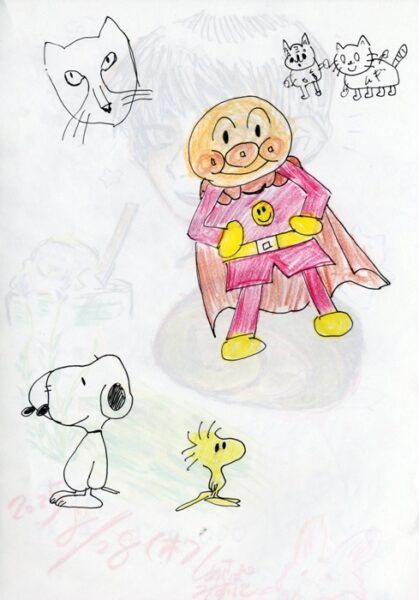

沢山描いて頂いている館内の落書き帳から一部を掲載していますが本日はその2です。長く拝見しているなかで鬼滅の刃そしてアンパンマンとスヌーピーは三大テーマですね。

もう一つよく描かれるのは庭です。目の前にあるのですから一生懸命描かれるのでしょう。

人気キャラクターがもう1個ありありました。

人気キャラクターがもう1個ありありました。

ドラえもんでした。

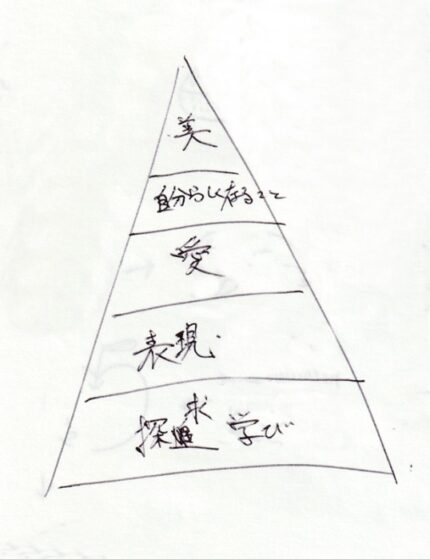

「自分らしく」を作る三つの要素は非常に大切。

「自分らしく」を作る三つの要素は非常に大切。

美が最も高く貴い!

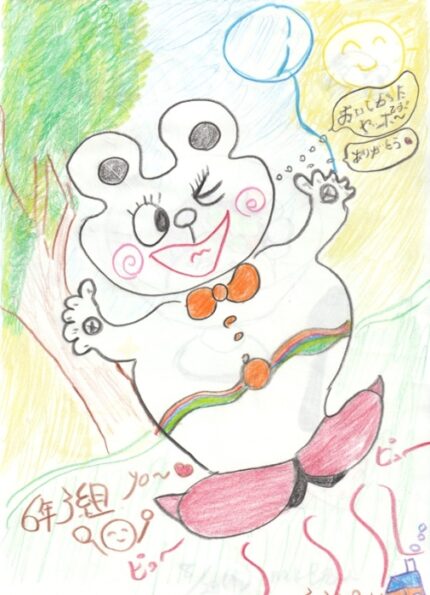

動物と一緒に幸せのアイスクリーム。

動物と一緒に幸せのアイスクリーム。

今年もまた沢山描いてください。楽しみにしています。

以下自分のことです。

今日は暖かく明日はさらに気温が上がるようです。

しかしその先に大寒が待っていて、やはりそのころから寒さが本格化するようです。

寒が明ける2月3日が過ぎれば立春、それまで雪の日でも有意義に過ごせればと思います。

樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

樹下美術館は館内に何冊かの落書き帳があります。昨年も沢山お描き頂き有り難うございました。

本日はその中から一部を掲載させて頂きました。

庭を描いてくれてありがとう。

庭を描いてくれてありがとう。

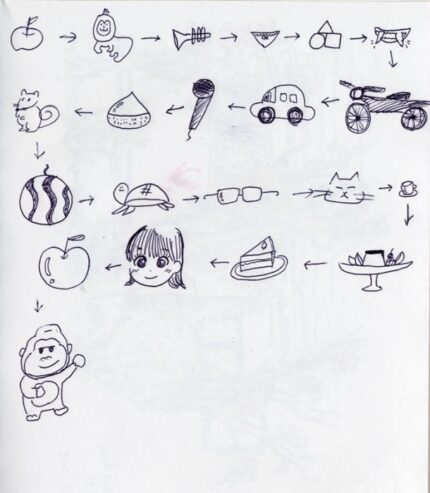

「猫」まで行ったのですが。

「猫」まで行ったのですが。

他にも沢山しりとりの絵がありました。

美味しくて飛んだのですね。

美味しくて飛んだのですね。

沢山描いて頂きました。展示をみてカフェでお茶を飲みケーキを食べゆっくりする。そんな時、何か描いてみたくなるのはよく分かります。私達は幸せになったり自分らしくなると「描く」のですね。「書く」もそうかも知れません。

次回も落書き帳から掲載させて下さい。

本日妻が樹下美術館の土手から

本日妻が樹下美術館の土手から

採ってきたフキノトウです。

日中は比較的温かかった日、皆さまはどう過ごされましたか。

明日はもっと温かくなる模様です。

15日深夜の現在、雨がザーザー降っています。

外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

昨日、今日と成人の日を入れた連休日。どの報道も新潟県(上越市を含め)の強い寒波とかなりの降雪を予報しました。

しかし昨日これらを知った上で“この程度ならば当地では例年並みという推移ではないでしょうか”と書きました。

それが本番と思われる昨日から今日にかけて当地(上越市の北東部:頸北地域)沿岸は強風に晒されたものの、降雪はごく僅かでした。一応3,40㎝は覚悟していましたので予報は外れたのではないでしょうか。

暮れる妙高連山。

暮れる妙高連山。

とにかく大雪を免れましたのでほっとしましたし、冬鳥たちも喜んでいることでしょう。

しかしどうでしょうか、正直あまり頻回に寒波、寒波、大雪、大雪と煽らないでほしいという気持はあります。雪国以外の人は例年もう何メートルも積もって気の毒にと考える人は少なからずいるようです。

当地の冬はおもちゃではありません。降った時にはこうこうこれだけ降ったとしっかり伝えてもらえればいいのですが、極端すぎる予報は重要な予定や地域の評価などに様々な影響を及ぼしかねませんので、もう少し冷静に伝えてと願うばかりです。

もしかしたらあまり雪を知らない所の出身者たちが予報を司っているのかなあなどと、余計な心配までしてしまいました。

寒波前の冬鳥たち。

予報される「北陸で今期一番の大雪」の本日は「稽古」のような日でしたが本番は明日から翌日にかけて来るということ。この程度ならば当地では例年並みという推移ではないでしょうか。

ただし2021年1月のように車も出せず、鳥もやっと生きているという豪雪だけは前もって明確に予報してもらいたいなと思います。

上掲写真が若草と淡雪ならばどんなに良いことでしょう。しかし現実は大雪本番前の状景です。

そもそも雪の心配は切りがありませんが、何かしら予定があり足許の寒さが気になるとついつい予報を聞いたり調べたりします。

かっての両親は特別予定が無いのに毎日何度でもテレビの天気予報を観ていました。

以下本日午後周辺を観に行くと今年初めて田んぼのハクガンを観ました。

手前がハクガン、黒っぽいマガンと一緒です。

手前がハクガン、黒っぽいマガンと一緒です。

雪との区別が難しい。

例年よく居る吉川区のハクガン。

例年よく居る吉川区のハクガン。

スノー・ギースと呼ばれるように

雪のように白いのです。

積雪の具合、荒天などから鳥たちは雪が少ない頸北地域で過ごしているようでした。かって大雪の年はさすがの野性も力を失いとても可哀想でした。

天気予報は情報元によってばらつきがあり明日午後は晴マークの所から雪をつけているところまで色々でした。少しでも落ち着けばいいのに、、、。

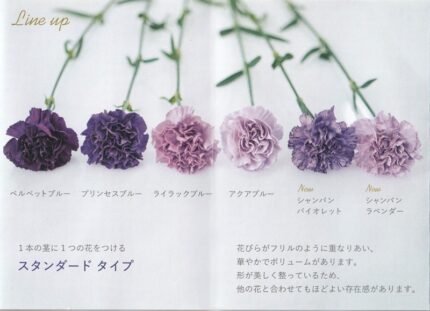

届いたサントリーフラワーズのお花。

かって上越市で仕事をされた方から寒中見舞いのお花が届きました。

あまりの美しさに驚き、早速仕事場の待合室に飾らせて頂きました。

バラ、カーネーション、チース、スィートピーなど

バラ、カーネーション、チース、スィートピーなど

春の香りがいっぱい。

鉢もとてもよいですね。

特にカーネーションは、サントリーの系列会社「サントリーフラワーズ」お得意の青系で、「永遠の幸福」の意味が込められていました。

1本咲きの6色の紫カーネーションは

1本咲きの6色の紫カーネーションは

「ムーンダストブルー」の名。

通常のカーネーションよりも日持ちが良いということ。雪の日が続く当地ですが、美しいアレンジメントはきっと皆さまの心に明りを灯してくれることでしょう。

遠くから素敵なお花を有り難うございました、とても感謝しています。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 先週の種々 再び柿崎海岸 氷飾り。

- 2026年倉石隆は「少女を囲んで展」。

- 今年の陶芸展示 暖かすぎた日。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月