樹下だより

昼の花夕の花、そして月。

30℃は越えてなかったが蒸し暑かった金曜日。美術館の芝生に落ち葉が散らばっていて、記録をみると南南東の風が吹いていたらしい。南南東、つまりほぼ南風ということになる。

本日は午1時と夕刻6時過ぎの2回美術館へ出向いた。3月から毎週水曜日午後の特養回診が無くなって午後に余裕が出来たのも体に楽だ。

カフェでサラダを作ってもらい昼食とし、溜まっていた4人分の福祉書類を書いた。一人の女性に挨拶すると亡き妹ど同級生と仰った。言葉を交わすとあたりに妹の雰囲気がふわっと漂った。

花の写真を撮り、刈って貰ったばかりの芝生に肥料を撒き、撒水するとかなり暮れてきた。

帰ろうとふと見ると裏手の鉄テーブルと椅子に光りが。

月が出ていた。

月が出ていた。

明日はストロベリームーンという

満月らしい。

生きているような月。

言葉以上の詩。

久し振りの雨。

切れ目無く来館して頂いた本日日曜日。これまでお顔馴染みの方が多かったところ昨年あたりから初めてという方々が多くて張り合いを感じる。

午後やや遅く急に雨が降った。ざーざーと本降りだった。農家の方はよく“夏は洪水で無ければ雨はいくら降ってもいい”と仰る。庭が好きでやっていると私でもそう思う。特に雨が上がった後、生き生きした草木を見ると、あまねく生命力を行き渡らせる雨に希望や力を実感する。撒水が爪楊枝だとするとしっかり降る雨は枕木ほどの力がある。

以下いっとき上がった庭に出てみました。

暑くなっている 東京から来訪された人。

この1週間、熱さが始まり連日続いている。6月7日には粋がって素肌に半袖白衣を着て自撮りをした。この数日は30℃を越えてきて肌寒いなどと言っていたそれまでと様変わりした。多少前後はあるがこれでも平年通りなのだろう。

眼の方は炎症と感染防止のために三種類の点眼薬を一日4回射す。5分おきに3回、滲みる場合もあればないこともあるり多分どちらも意味があるのだろう。1本だけ冷蔵保存が必要なのでまずそれを射してすぐ仕舞い5分経ったら横になって2本目を射し5分経ったら起きて最後の1本を射して生活。

一般的に白内障手術を受ける年令は60代から多くなり70才代(特に後編)がピーク、80代は減り90代は大変少なくなる。そのような訳で高齢者では私より若い方で終えられている人も少なくないし、これからされる方もまたいらっしゃる。

午後美術館で前回ブログの眼科手術をご覧になり、参考になりましたと仰る手術を控えた方とお会いした。役に立つと言うほどの記事ではないが、これからの方には誰かの経験を知るだけでなにがしか不安が解消されるのはよくあること、是非頑張ってください。

術後の眼は今のところ特にトラブル無く推移しているようです。

同じ午後、2018年3月のこと当地に赴任され困難な任務を全うされたご夫婦とお別れ会をした。その奥様が本昼6年ぶりに髙田のご友人と来館された。懐かしくもお変わり無く3時間半四方山を話した。神田生まれのちゃきちゃき江戸っ子。若い時には神田明神祭はおろか三社祭へもみこしを担ぎに行ったという。

ご夫婦そろって車好きで、全国各地の主要なサーキットを転戦するスーパー・フォーミュラ-レースの観戦を楽しんでおられ、あるレーサーを孫のように可愛いがり応援されているらしい。

いずれもこの辺ではあまり聴けない話ばかりでとても面白く、展示と庭も熱心にご覧頂いた。当地赴任中、多忙なご主人に代わり近隣はじめ県内を驚くほどくまなく回られ、新潟県が特に気に入っていると仰り、なによりも嬉しい事だった。

本日樹下美術館18年目の日。

清々しく晴れる空、そよぐ風、匂う草花、緑の樹木。18年前一年で一番良い季節に樹下美術館は開館しました。当時の私は65才、年取っての仕事と感じていましたのに、今思うと随分若かったんだなと振り返られます。

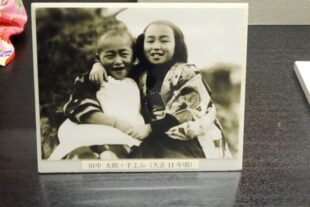

写真は開館式の一コマ。当時の市長木浦正幸氏、小林毅教育委員長のお顔が見える。やはり良いお天気だった。当時まだ医師会長をしていて、お忙しい木浦氏と何度かご一緒しセンター病院の医師招聘に県外へ出かけたことなどがとても懐かしく思い出されます。

写真は開館式の一コマ。当時の市長木浦正幸氏、小林毅教育委員長のお顔が見える。やはり良いお天気だった。当時まだ医師会長をしていて、お忙しい木浦氏と何度かご一緒しセンター病院の医師招聘に県外へ出かけたことなどがとても懐かしく思い出されます。

自分のお気に入りの齋藤三郎の陶芸作品と倉石隆の絵画。これを夜更けなどにひとり眺めるために、よしんば皆さまにもその場所を開放したい。好きな緑の庭と妻の提案で小さなカフェも。そう設計者の大橋秀三さんに説明して始まりました。

今日まで訪ね愛して下さった皆さまに文字に表せないほど深く大きな感謝を申し上げます。

まだ低かった木々は旺盛に生長し、美術館は文字通り樹下の館になりました。

人が集い憩う樹下。今後もお訪ね頂ける場所であるよう努力を続けたいと思います。

どうかよろしくお願い申し上げます。

感謝!

須坂市の田中本家博物館、脈々たる意識。

一昨日「緑陰茶会」が開催された須坂市。本日は前回の続きとして同市の田中本家博物館の展示について掲載させて頂きます。

かっての長大な蔵が素晴らしい展示室になっている。次々現れる貴重な美術品および生活用品は非常に見応えがあった。

一般に博物館といえば文書資料や説明が多くて疲れる。しかし同館は極力そうしたものが抑えられ「兎に角観てもらう」に徹し、成功していると思う。

刀剣をこれほど魅力的だと思った事がなかった。江戸時代は武士のほかにも一定の人々は帯刀を許されていたという。

刀剣をこれほど魅力的だと思った事がなかった。江戸時代は武士のほかにも一定の人々は帯刀を許されていたという。

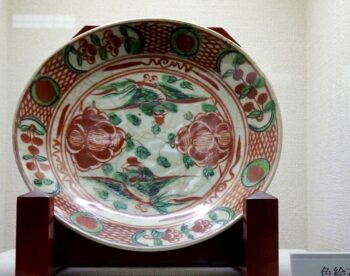

九谷、伊万里、明時代の赤絵や呉須など、田中家の磨かれた美意識と鑑識眼はさずが。

九谷、伊万里、明時代の赤絵や呉須など、田中家の磨かれた美意識と鑑識眼はさずが。

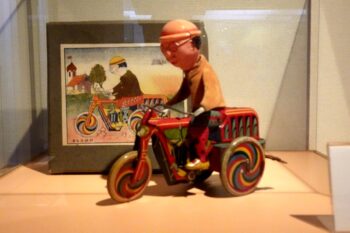

以下は子供たちの為に揃えられた品々。

武者人形は端午の節句用。

武者人形は端午の節句用。

他にもたくさんありました。

玩具。

ままごと用の品々。子ども達は幸せだったろう。

着せ替え人形の数!

着せ替え人形の数!

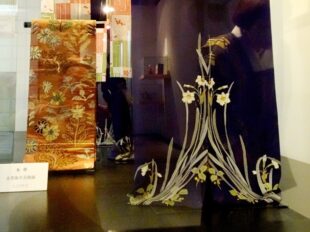

大人の着物。

お揃いの真綿入れの半襦袢、長襦袢(最後方)、艶やかな帯、息を飲むような水仙と藪柑子(やぶこうじ)柄の留袖ひと揃え。

お揃いの真綿入れの半襦袢、長襦袢(最後方)、艶やかな帯、息を飲むような水仙と藪柑子(やぶこうじ)柄の留袖ひと揃え。

最後に展示場を出た庭の一角にあった納屋のような場所。

高い棚に積まれていた鳥籠、虫籠。自然豊かな信州の春秋、入れ替わり立ち替わりの鳥や虫に籠は休む暇が無かったのでは。

高い棚に積まれていた鳥籠、虫籠。自然豊かな信州の春秋、入れ替わり立ち替わりの鳥や虫に籠は休む暇が無かったのでは。

さて沢山載せましたが、この何倍も展示されていて美しい書画もあった。客観の徹底、多岐で豊かな品々と原状管理の努力など田中本家の人々の意識の高さに尊崇を禁じ得なかった。

長き亘り質素倹約を家訓とし、ものと人を大切にして藩を支えきる。そうで無ければこれほど良い品は集まらず維持も叶わなかったことだろう。

子供たちの玩具や着物を見ているうちに目頭が熱くなり、同家の亡き人々のことを思わずにはいられなかった。

何か落ち込むようなことがあったら、あるいはそうでなくても、また来てみたいと思った。

同館は維持管理に費用が掛かりクラウドファンディングまで企画している。規模に雲泥の差はあるけれど、樹下美術館も決して楽ではない。12代御当主にはその点でもシンパシーを覚える。

お菓子が無くても美味しく飲める紅茶。

皆さまには日頃何かとお世話になるばかりか頂き物などをしてかたじけなく思っています。

本日夕食は服を汚しながらカレーうどんを食べました。

食べ終えてからお世話になっているお茶人から頂いた紅茶を飲みました。

布のティーパック。

布のティーパック。

マリアージュフレールの

「マルコポーロ」という紅茶。

パッケージを空けて良い香りに驚き、

鈴木秀昭さん(右)とババリアのカップ。

鈴木秀昭さん(右)とババリアのカップ。

ババリアにはマルコと記されていた。

ひとくち口にした妻がアッと声を出し、この紅茶は美味しくてお菓子が要らないと言いました。

皆さまには色々頂き、勉強させてもらい、常に恐縮しております。

若き日、よくラジオなどから流れていた「岬めぐり」。旅情があって良い曲だった。

昔は美しく安定した山河を前にすると、何かと戸迷う不安定な自分がいて、しっくりしない感覚を覚えていた。しかるに50年60年が経ち、いつしかそれが薄まり、漠然とではあるが自然や風景に自分が無理なく取り込まれているような感じなっている。

年は単に取るばかりでなく感覚や反応に知らず大きな変化を生じていることがあるようだ。

鈍感になったとも言えるし、加齢の恩恵かもしれない。

出来不出来は別にして今月はよくブログを更新できた。

眼科受診 北条の方 切り無き草取り。

小生の白内障手術の日程が決まり、既に先日胸部X線や心電図、血液など主要な検査を終えていた。そして本日13:30より手術法や具体的段取りについての説明と詳細検査があった。

70才後半まで入院も手術も未経験であることを密かに自慢していたのが、2021年7月の夕刻心筋梗塞を発症して救急搬送、初めて入院医療を受けた。2回目の入院は一昨年9月、挿入されているステントの状況と心臓の状態チェックのため短期入院だった。

そしてこのたびの白内障。医療機関によって入院せず日帰り手術もあるが、私の場合循環器科でお世話になったためそこの眼科でお願いすることにした。

一泊入院による手術だが主たる臓器の検査、眼科単体の検査と手術方法の説明、術後検査など丁寧な手順を踏む。二回に分け両眼を行うので先ず6回の通入院を行う予定となった。

心臓は突然発症の救急搬送だったのである意味ぶっつけ本番(当然ですが妻に検査、処置の場面場面で説明と理解、承諾が求められていた)。それに比しこのたびのような予定手術には一泊ながら徹底したインフォームドコンセントがなされるむことを、身を以て知らされた。

そんな訳で昨日から緊張しながら早寝した。幸い当日木曜日は休診日ため午前は気晴らしを兼ねて美術館で例の芝生の雑草取りを行い、ゴルフボールを打ち、来館者さんが見えるころ、持参した朝昼兼用の小さなホットドッグとノンカフェインのコーヒーを美術館で摂った。

清々しい午前の庭。カエデの幹が美しい。

清々しい午前の庭。カエデの幹が美しい。

設立のころは精一杯の幼木だった。

食事すると本日最初のお客さんがお一人見えた。柏崎市からJRで二つめの北条から犀潟まで電車、駅から歩いてこられたと仰る女性のご老人だった。途中田んぼへ出て妙高山を眺めてから来られたということ、とてもお元気(意欲体力とも私よりずっと)とお見受けした。

他と同じ過疎が進む北条のあれこれをお聞きしているうち、北条を訪ねてみたくなった。当館は何度か来られたと仰り、もしかしたらいつも早い時間と決めておられるのかもしれない。“ここの庭は手入れされる人の気持ちが伝わる。木々のそよぎが良く、癒やされる“と褒めて頂いた。

正午を過ぎ受診の時間が迫ったので一旦家に戻り仕度して病院に向かった。

午後の診察は手術(白内障)を受ける6名の患者に向けた検査と説明の時間。眼圧、詳細な視力、眼球サイズ、眼底、角膜撮影などの検査が続く。待ち時間が長く、本かスマホを持参すれば良かったと後悔した。

最後に受診者全員が集まり、医師と看護師から術前後の段取りと注意事項の説明を受けた。

初めて受ける眼科手術。少しずつ緊張が増すのを覚え、皆さんも同じだろうと実感する。

16時をかなり過ぎて美術館に帰ると急にお腹が空きお茶とケーキを注文して一息ついた。17時閉館と同時に再び「草むしり」に精を出した。もう6回目、どれだけやれば気が済むのかと言われそうだが、せっせとむしりながら「草とり爺さん」でいい、ムチの罰さえなければ「草とり奴隷」でもいい、と思った。

ところでこの冬から風景や写真、絵画などが黄ばんで見えるようになり進行していた。特に写真がそうで、カメラの故障かと本気で疑い、買い換えも考えるほど切迫していた。本日検査を受けながら白内障のせいではと気がつき、医師に尋ねると多分手術すれば戻りますよと言わた。そうであれば本当に有り難い。

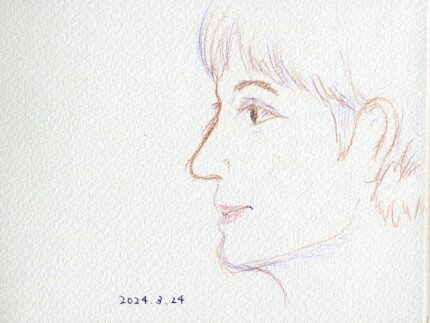

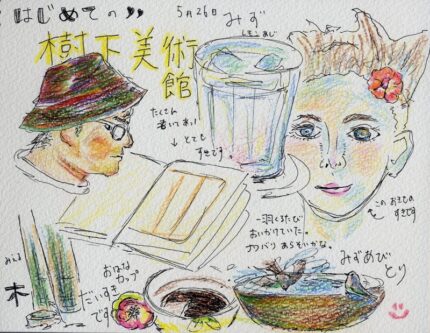

本日はドイツのお二人 カフェ丸テーブルの小さなスケッチ帳から。

いっときも止むこと無くシトシトビチャビチャと降り続く雨は明日まで続くらしい。そんな本日長野市のご夫婦がドイツ人のご夫婦をお連れして寄って頂いた。去る土曜日、外国人向けに展示内容を示すカードを作ったばかり。カードはとても喜ばれたと聞いたが、日本の同伴者さんがいて随分助かった次第。

カフェでお茶とホットサンドを食べ、齋藤三郎の図録をお求めになったという。

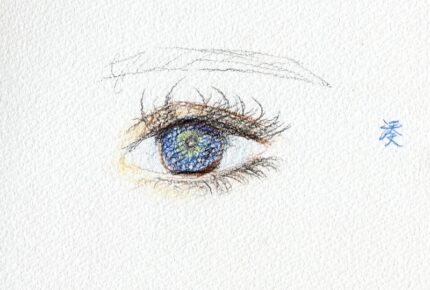

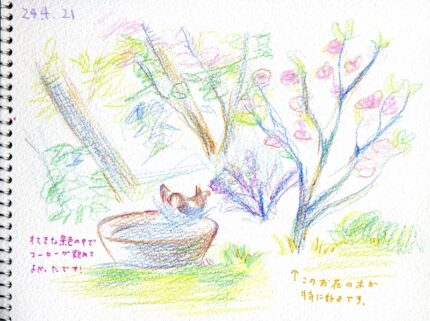

ところでカフェの丸テーブルに小さなスケッチブックを置いている。コロナの間止めていたのを今年から復活したところ再び皆さまにお描きいただくようになったのでご紹介させてもらいました。

思い思いの気持がこもった絵ばかりでした。皆さまの視線と幸せが伝わりとても楽しく拝見しました。またどうかお描き下さい。

プロのような方がいらしてびっくりしました。

油性の色鉛筆も置きたいと思いました。

外国人旅行者に簡単なカードを 木陰のベンチでランチ。

今年になって数は多くはないが外国人の旅行者さんがちらほらお寄りになって下さるようになった。これまでは外国人でも主に当地に縁のある方たちだったのが、今年は少し異なるように思われる。

今週は二組の方が寄ってくださった。最初の方は欧米の親子さん。銀髪で上品な60代のお母様と息子さんお見受けした。時間が無く何処からとも尋ねず挨拶だけさせてもらった。後でスタッフから聞くと、息子さんが日本語を少し話され、上越は素晴らしいと仰り、齋藤三郎の図録と小生の写真を買っていただいたと聞いた。

もう一組は一昨日、若いカップルさんだった。女性は陶芸室で美味しいと仰りケーキでお茶をされ、男性は庭を歩かれたという。

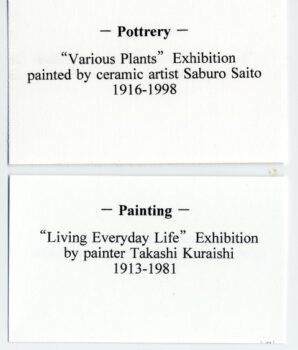

こうなると少々焦りを感じる。少なくとも何を展示中かくらいは知って頂かないと手抜きであろう。

どんな動機で来館されたかなどは別にして、差し当たり最小限の展示案内をカードにしてお渡しするべくシンプルなものを作ってみた。

上は、-陶芸- 1916-1998の陶芸作家齋藤三郎による「文様展」、下は-絵画- 1916-1998の画家倉石隆による「日々を生きる展」と書いた。

スタッフには「フォトOK」と言いながら渡してと伝え、簡単な英会話集を作ることにした。

ホームページに英語を附記するなど考えないといけないが、旅行者さんたちはSNSで発信される傾向が窺えるので一先ずこれでやってみることにした。

さて本日も風薫る好天。昼下がりのベンチでランチをされる女性達を目にし、楽しそうなので一枚撮らせていただいた。

木陰のベンチでランチをする三人の

木陰のベンチでランチをする三人の

女性。

Three female visitors taking lunches on a bench

.in the shade of a tree。

庭の道の修理 前島密顕彰の方々 鵜の浜の夕焼け。

美術館庭の南側に枕木を用いた一応の小道がある。美術館以前に庭を造って以来30年ほど経過し傷みが目立っていた。危険へ備えて近隣の方に頼み造作し直してもらった。未だしゃんとして使えるものに加え石版や敷石を交えて工夫し三日かけて仕上がってきた。

異なる資材の表面をお互い

異なる資材の表面をお互い

水平にならしてある。 隙間の目地はコンクリートで埋める。

隙間の目地はコンクリートで埋める。

デザイン性が加わり楽しい小道が期待される。

昼過ぎて上越市が生んだ偉人前島密を顕彰されるグループからお二人が来館された。当家に伝わる前島密の扁額をご覧になることが一つ。扁額と我が家のことについてグループの皆さまが話を聞きたいというのがもう一つの用件だった。

日程をすりあわせ、近々10人ほどで来館されカフェで食事の後小生がお話をすることになった。扁額については拙ブログ記事がきっかけと仰った。お二方の熱意が伝わり当日は皆さまとご一緒して楽しみたいと思った。

日程をすりあわせ、近々10人ほどで来館されカフェで食事の後小生がお話をすることになった。扁額については拙ブログ記事がきっかけと仰った。お二方の熱意が伝わり当日は皆さまとご一緒して楽しみたいと思った。

本日少々混み合ったうえ、午後10名ほどの婦人グループが来館され、しばらく駐車場が一杯になった。

本日少々混み合ったうえ、午後10名ほどの婦人グループが来館され、しばらく駐車場が一杯になった。

このところ珍しく毎日掲載が続きました。お読みくだされば励みになります。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月