樹下だより

大型連休最終日 手作り絵本 書類作成。

ほぼ好天に恵まれていた大型連休。今日月曜日は振替休日だった。空は日本海沖の低気圧に影響され終日曇り、熱風が吹き付けた。

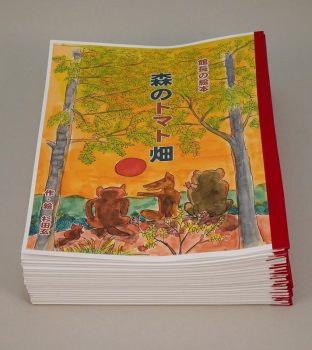

ところで連休中、美術館で販売している小生の手作り絵本「森のトマト畑」の最後の数冊が売れて無くなってしまった。それでプリンターにパソコンの原稿を刷らせ、その間近隣のスーパーセンターへ芝生の目土用土を買いに出かけた。ところが珍しいことに欠品しているという。

品揃えの良い店で切れているとは。今期一帯で如何に多くの人が芝生管理に精出しているかを物語っているのではと思った。

帰って美術館によるとカフェにお馴染みの方。ご自分も芝を管理されていて、お話を聞いて色々為になった。用土は姉妹店に尋ねてみればと仰り、電話で在庫が確認出来、明日出かけるつもり。

帰宅して刷り終えた森のトマト畑をホッチキス止めし、製本テープを施し20冊仕上げた。

手作り絵本「森のトマト畑」

手作り絵本「森のトマト畑」

本文24ページ一冊700円です。

今年は扉を追加してみました。

業者さんに頼んで製本という方法もありますが、手作りの味もまた良いという意見を頼りに楽しみながら作っている次第です。

拙紙は窓口にありますので宜しければお手に取ってみて下さい。

明日からの仕事に備え午後は溜まっていた意見書や紹介状などに費やしました。

にいがた観光ナビのインタビュー。

本日昼前からにいがた観光ナビのお二人が当館の取材に来られた。開館当初に一度お訪ね頂いて以来二度目ということ、大変熱心に取材して頂いた。

美術館開館の動機、齋藤三郎および倉石隆との縁、作品の見どころ、庭やカフェなどのことも聞いて頂いた。二人のメイン作家さんの齋藤三郎では父から始まった収集と幼少期から続く作品への憧憬、倉石隆では出会いのきっかけとなった血縁に興味をもって頂いた。

自身の志向である自然への親しみについて尋ねられ、高校時代の肺結核と療養生活で体験した森林散歩が原点とお答えした。

カフェを中心に揃えたデンマーク椅子と照明ほかカモグリや天童木工の名椅子、洋食器などもよく御存知で、インタビューは楽しいひとときだった。

久し振りに当初の高揚した気持が蘇り初心にかえろうという思いを新たにした。

お二人様、ほんとうに有り難うございました。

ソメイヨシノからヤマザクラ、そして新緑の季節へ。

昨夕美術館の閉館後西の空が赤く霞むようになるとゴロゴロ、遠くで雷の音がした。春雷だ。すると夜からしっかりした雨が降り初め朝まで続いた。

乾きがちな庭には良い雨だった。本日午後、美術館の庭の土は湿り、草花は鮮やかな色を見せていた。この所数本の木の苗を植えていたので余計に有り難く感じられた。

以下本日の庭です。桜はソメイヨシノからヤマザクラへ、ミツバツツジが満開となり、ジューンベリーが白い花を付けている。

庭は桜から新緑へとかわっている。

The garden has changed from cherry blossoms to fresh green.

苗の植栽、庭で採れたたもの、弟の豚肉。

良く晴れ、暑いと言うほどでもなく気持ち良い日が続いている。そんな土曜日桜は満開で美術館はほどよくお客様に来館して頂いていてありり難いことと感謝に堪えない。

本日閉館後、もう1本の啓翁桜と一冬仮植えしていたレモンの苗を植えた。

場所はいずれも庭の西奥、雑木林風(手抜きぎみ)の一角にした。庭に色々植えて30年、何かと肥料のやり過ぎを反省し昨今は単純な用土を心掛けている。

この年になって木の苗を植えるとは無謀と思われても仕方が無い。何とか美しく育ち後年も可愛がって貰えるよう願っているというのが「言い訳」。

所で数日前、仕事場のキンカンが黄色くなっていた。若い枝をアゲハ蝶に食べられ続け、中々大きくなれなかったのがようやく事情を越えて沢山実をつけるようになった。数日前、実を採り食べたところ中々美味しい。

閉館まぎわ、裏のベンチ脇に生えているタラの芽を採った。背の高い木の芽は堅くこれからか。

閉館まぎわ、裏のベンチ脇に生えているタラの芽を採った。背の高い木の芽は堅くこれからか。

以下は宮城県で豚を育てている弟から買っている肉の料理です。

マッシュルームポテト、野菜、

マッシュルームポテト、野菜、

ガーリックライスが尽きました。

毎日雑多な記事で申し分けありません。しばらく良いお天気が続くようです。

館内のノートから スマホのレンズ機能 クリスマスローズ。

コロナが5類になった昨年からカフェなどで再開しました感想ノート。時々ハングルで書かれる方がいましたが、読めずにいました。

ところがスタッフの一人がスマホのレンズアプリを用いて一瞬にして日本語訳が画面に現れるの見てびっくりしました。

その機能は私のスマホにもあり、試したところちゃんと出るではありませんか。

知らなかったのは私だけ、英語は勿論ハングル、中国語はじめイボなどという知らない言葉も入れて100数10の言語が可能らしく今後楽しみにしたいと思いました。

“美味しくいただきました。またお姉さんと一緒に来たいです。有り難うございました。”と書かれているようでした。

例年半年ごとにノートに残された文をまとめてホームページ「お声」欄に掲載させて頂いていますが、時に応じて本欄にも書かせて頂いています。

以下最近のメモから一部を掲載させて頂きました。

●妻のご機嫌取りに来ました。すてきな時間でとても心地良かったです。また来ます。

●↑いいですね。ほっこりします。冬が終わり、オープンするのを楽しみにしていました。雨でもすてき。音楽も店員さんも優しく良い時間を過ごせました。最近はつらいことばかりで、父、21年一緒にいた愛猫がいなくなってしまって。でも前向きに自分で自分の機嫌をとらなきゃ。なので、ここの存在に感謝します。ありがとうございます。

●とても心地良い空間でした!東京にも出店して下さい。特に南大沢をススメます。

●私はカレーを食べたぞ!カレーが美味しすぎた。またカレーを食べに来たいと思います。

お客様同士の反応、辛いときの訪問、好評なカレーetc。そして東京出店希望にはびっくりでした。

開館2週間ですが、上掲ほかノートも好調のようです。今後もどうか宜しくお願い申し上げます。

樹下美術館のカフェでドライカレーが新たなメニューになった。

本日も寒く午後車が示していた気温は6度だった。

ところで今年からカフェのメニューにドライカレーが入った。開館後4日経って8食の注文があったという。今まで軽食はパン類なのでお米メニューは初めて。宜しければお試しになってみてください。

ピクルスと野菜サラダそしてポットの珈琲また紅茶がつくセットで1200円です。

ピクルスと野菜サラダそしてポットの珈琲また紅茶がつくセットで1200円です。

以下はメニュー表に掲載されたドライカレー。

本日はまた非常に寒かった。

近隣の雑木林の向こうの大きな雲。強風下でさまざまに姿を変えていた。何かプロレスラーのような表情です。

近隣の雑木林の向こうの大きな雲。強風下でさまざまに姿を変えていた。何かプロレスラーのような表情です。

庭を巡ると風は強く頬が痛いほどだった。

明日午後から寒波が到来し一時雪が降りそうな予報。この予報は2週間も前からずっと出ていて、恐らくその通りになるのだろう。

天気予報はかなり先まで当たるのでとても感心させられる。悪天が予想される明後日は春分の日の祝日で初ゴルフを予約していた。本日申し分けないけれどキャンセルにさせてもらった。

2024年が開館 近隣の新しいフレンチで夕食。

本日2024年の開館日、風強かったが晴れて温かい初日になった。昨年12月16日以来の冬期休館、歳月は一段と早く、宿題も残しながら出発となった。

30人ほどのお客様は例年以上の初日。展示は面白く楽しいと言って頂き、カフェでは新顔のドライカレーもオーダーされた。

お客様とともに本年も無事過ぎるよう祈るような一日だった。午後仕事のためお会い出来なかったお客様、今年もどうか宜しくお願い致します。

開館に向けて何かと忙しかった妻と上下浜の「フォーブル」で食事した。今年1月、海が見える場所に開店したカジュアルなフレンチで、新鮮な食材が創意工夫され五感に美味しい夕食を堪能した。

久し振りにメインの魚、肉をこなしデザートまで年を忘れて美味しく食べた。潟町の仕事場から車ですぐの場所。地域が美味しくなるのは幸せなことだと思う。

本日2024年樹下美術館のスタート、皆さまには本年もどうか宜しくお願い申し上げます

今年の倉石隆の展示「兎に角生きる 展」の仕度が終わって。

開館して18年目の今年、倉石隆の展示準備が終わりました。

今年のテーマは「兎に角生きる」です。果たして作品がテーマに添っているか、倉石氏はそのつもりで描いたか、私には確固たるものがあるわけではありません。

ただ開館して17年が過ぎ、一種はたと気がついたのが、かなり多くの作品は尊大な(偉そうな)雰囲気や主張があるわけでは無く、氏の周辺で生活している人々の「普通さ」を一生懸命に描いているのではないかということでした。

人生になにがしか目的や目標はあろうと思われます。しかし知る限り、普段その日々は「兎に角生きる」の連続なのではないでしょうか。

大家が好んだ美人モデルや舞妓さんに踊り子さんなど鑑賞を伴う特別な対象とは異なり、ひごろ駅や街中で見かける人たちの「生活感」や「普通さ」を敢えて「肖像」として描こうとする。これは挑戦であり、一面容易な仕事ではなかったのではと思うのです。

現実にそれをする時、作者の技術もありますが、なにより自身が如何に真剣に周囲の人(自分を含め)を見てきたかが問われたのではないでしょうか。

時として人は「孤独」かもしれません。しかし作品を架け眺めますと、日々精一杯「兎に角生きる」点でみな一緒という「共通項」が浮かび「安心」が生まれるように感じました。

わずか12点の展示です。ご覧頂ければ有り難く存じます。

裏の桜に来ていたカワラヒワ。

本日午後、外は暖かく鳥たちの声が聞こえていました。温かくなると早速現れる小鳥たちは今まで何処にいたのでしょう。

春雨とは遠い冷たい雨 齋藤三郎作品の展示準備。

二日前に一日だけ晴れ間を見たが元の木阿弥、本日もシトシトと冷たい雨が降り続いた。そういえば「春雨」というのもあった、と懐かしく思い出した。

春雨ならばこれほど冷たいはずがない。どこか甘やかで草花の芽や蕾に優しい風情があったではないか。ただ寒いだけなのは年のせいばかりではなかろう。

昨日から今年の展示に向けて作業を始めている。展示は雰囲気が大事でプランだけでは駄目、やはり置いてみなければ分からないのであっちへやったりこっちへ戻したり、キャプションを変えたり色々楽しく試行した。

松とカボチャの花、百合、スギナなど。

松とカボチャの花、百合、スギナなど。

松の鉢は箱に皇紀2600年(昭和15年)

と制作年が記された若い時代の作。

手前は四季折々の植物の陶板セット。

手前は四季折々の植物の陶板セット。

向こうは竹の水指と湯呑。

数えてみると文様(図案)は植物や風景および詩文などで48種、器の数は89品になりました。文様は人気だった椿だけで数十になりますが場所を取るので三つだけにして出来るだけ多くの展示を心がけました。

当館にしては賑々しい感じですが、どうか齋藤三郎の多様性をご覧下さい。いずれもう少し詳しくお知らせするつもりです。

この先倉石隆についてもお知らせして参ります。

厳しい寒さの日曜日。

本日も大変寒く美術館付近はいっとき白くなった。午前は開館に備え来館者さんにお配りする齋藤三郎と倉石隆の展示品説明文を書いた。

午後庭に行くと男性スタッフが分厚く積もった庭と路地の冬落ち葉を電動ブロワーで吹き払っていた。便利な道具があるもので、建物を囲む玉石の面倒な落ち葉もこれで取ったという。明日は晴れますので集めます、ということ。明日でなくとも開館まで晴れ間はあることだろう。

寒かったがそうとばかり言っていられず、ゴルフ練習場へ行き200球打った。年取ったのに練習すれば上手くなると考えているのは一種「業」のようなもので、年々下手になっているにも拘わらず「去年より上手くなりたい」と思うのはもうどうかしている。

帰って庭仕事。過日の秋葉区行きで求めた草花を植える土を造り予定場所に入れた。馴染ませて開館後植え付ける予定。これまで肥料が濃すぎたきらいがあるため肥料分は広く深くし、根が接する部分はあっさりと赤玉と鹿沼だけに変えてみた。

以下は庭の様子。

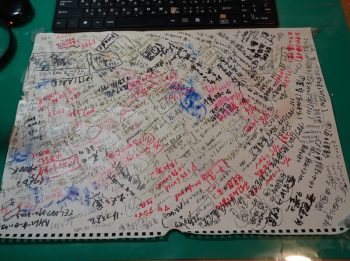

1月9日に取り替えた卓上メモが一杯になった。

カレンダーの裏側を使っているが、

カレンダーの裏側を使っているが、

このたびは小さめで交換が早い。

それにしても本当に「三月は冬の尻尾」で、暖冬の後は「厳春」。風情もへったくれも無い寒さ。ゴルフと庭仕事は貼るホッカイロを使った。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 再度柿崎の海岸を歩いた 海のチョウゲンボウ 田んぼのマガン 低カフェイン抹茶。

- 暖かな日の朝日池、のんびり過ごす水鳥たち。

- 美味しいイチジクお菓子など、大潟区のマルト歌代商店は特別。

- 樹下美術館の紅葉 再度の木村茶道美術館 唐椿(からつばき)という花。

- 週末の種々。

- 盆と正月が一緒に来たようなお招き。

- 今夕も北海道の幸 懐かしい写真。

- 寒い日 思い出深い夕食と厚岸の牡蠣。

- 独居老人に便利なモニター 再度夕刻の朝日池。

- 昨日レコード、今日白鳥。

- 出たり消えたり手品のような毛糸(ニット)のチョッキ(ベスト) 樹下美術館のモミジ。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月