文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

冬の連休は急ぎ足で京都と奈良へ その1 宵の八坂や中華など。

平成31年が明けた正月、新年の計に京都、奈良行きの計画が何となく上っていた。

急だったが切符と宿が取れて、去る2月9日午後、上越妙高駅を発って出かけてきた。予報どおりの寒波で寒かったが、奈良京都に一泊ずつした。

初日夕刻に京都駅に近いホテルに到着したものの、チェックインカウンターは何筋も長蛇の列。中国の春節に相当する時期で、大変な混雑だった。

列に並ぶヒマがもったいなく、クロークにカバンを預けて宵の街へ出かけた。宿から近い八坂神社→八坂庚申堂はこの度の目的地の一つだった。

30数年前の大晦日に、子ども達と夜の八坂神社を訪ねた折の煌々たる提灯と渦巻く人出が脳裡に残っている。この日も若者を中心に賑やかだった。

帰路の食べ物屋さんの二階の窓。所変われば窓変わる?窓を見るのも目的の一つ。

帰路の食べ物屋さんの二階の窓。所変われば窓変わる?窓を見るのも目的の一つ。

八坂神社からの帰路、入ってみた細い路地。両側にひっそっりと割烹が並ぶ。

八坂神社からの帰路、入ってみた細い路地。両側にひっそっりと割烹が並ぶ。

その静かな路地に「静」の張り出し。お静かに、ということなのだろう、徹底している。いつかこの通りの店に入ってみたい。一見さんで大丈夫だろうか。

その静かな路地に「静」の張り出し。お静かに、ということなのだろう、徹底している。いつかこの通りの店に入ってみたい。一見さんで大丈夫だろうか。

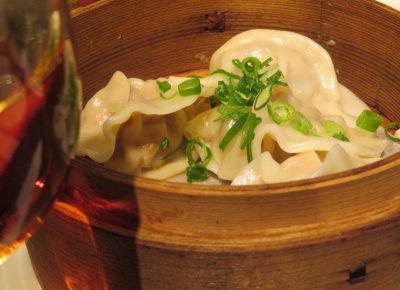

京都で中華というのも変かもしれないが、7時に四条河原町の店を予約していた。初めてなので見つけるのに少々迷ったが、良い散歩だった。

四条河原町のビルの五階が店。京都の人達が普段使いされている雰囲気の店だった。片隅に座り、空いたお腹を満たした。

京都だからと言って、おばんざいや京料理への執着は全く無い。京都で中華を食べてみたい、それだけのことだったが、期待以上に爽やかな料理で、美味しく頂いた。

中華なのに店はずっとジャズが流れている。

中華なのに店はずっとジャズが流れている。

帰りのレジでは誰が歌うのか「My One And Only Love」が聞こえていた。

お目当ての一つ八坂庚申堂を明日に持ち越しにして、ホテルに戻ると、チェックインカウンターはすっかり空いていた。

※2月9日と11日の記事は、出かける前に二日分を予約投稿したものです。実際には出かけていて、ややこしくなってしまいました。大変申し分けありません。

ハーモニー。

最近Yahoo!のポータルサイトで以下の広告を目にしていた。

楽しそうなので開いてみた。すると海辺をドライブする車内のカップルが歌を歌う。どこかで聞いたようなメロディを口ずさんだ。

サビの部分なのか、途中をハーモニーにして楽しそうだった。若い人たちはこうして普通にハーモニーを楽しむのだろうか、新鮮に映った。

私たちは時に何か歌おうとなると、およそ皆で同じメロディを歌う。いわゆる斉唱だ。そういえば、民謡や浄瑠璃などの古い音曲もハーモニーはつかない。普段、生活で2人居れば2人が、10人なら10人で同じ節を歌いがち、単調である。

しかるに西洋音楽では、何部かでハーモニーを効かせ、コーラスを楽しむ映像やレコードに接してきた。歴史的にも宗教歌、民謡、歌謡、オペラなどでハーモニーは古そうだ。和声に従ってメロディのほか複数の旋律が合わせられると、曲に膨らみと豊かさが生まれる。

一方、不勉強ながら、我が国はじめ中国や韓国など東アジアの伝統音楽に、ハーモニーの印象は浮かばない。

同じアジアでも、フィリピンの歌では、大らかなハーモニーが付けられるのを、その昔ラジオでよく聴いた。

また人生ただ一度の海外、1970年代なかばのタヒチで、庭や桟橋などで聴いた歌や購入したレコードの殆どがコーラスだった。

フィリピンはキリスト教国である。タヒチもまた教会が多く、日曜の礼拝と午後の盛大なピクニックを目にした。かようコーラスによるハーモニーはキリスト教がもたらした文化の一つではないのか、と考えてみている。自信がないので、機会があれば詳しい人に尋ねてみたい。

ちなみに以下タヒチの歌を載せてみました。

尻切れになってしまいましたが、幸せなシーンです。声も良いですね。

我が国のハーモニー(コーラス)は明治時代以後と考えられる。学校で熱心に教えられたものの、日頃はおよそ斉唱の域を出ない。そんなわけで上掲したコマーシャルの車中の二人が、ハーモニーを楽しむ様子は新鮮だった。

進行する和声に従って異なるメロディで合わせる。響きは色彩を帯び、豊かさをもって膨らみ、心地良い。あたかも1+1が3や4、あるいは別次元の高度な音を生む調和作用を覚える。

比べて斉唱は部分として上手く使えば効果的だが、それだけだと単調である。1+1は1のままであり、音量が増すだけに留まろう。

ひるがえって、社会に於いても多様性の受容はハーモニーとして幸福と文化の生成を促し、地域と国の豊かさの源になるにちがいない。

逆に同一のみを図るのであれば、個人の対立や孤立を生じしめ、社会の硬化と衰弱を招こう。

カローラのコマーシャルから長くなってしまいました。

ミシェル・ルグランさんが亡くなられた。

去る1月26日に、フランス人の音楽家ミシェル・ルグランさんが亡くなられた(享年86才)。

ジャズピアニスト、作曲、編曲者として数え切れない業績を残し、2度のアカデミー賞、5度のグラミー賞に輝き、訃報に接したマクロン大統領は、無限の天才、と述べて死を悼んだ。

氏の作曲「風のささやき」(歌:ダスティー・スプリング

フィールド)。1968年公開の映画「華麗なる賭け」の主題歌。

2009年、自らのコンサートで自作の「シェルブールの雨傘」

を歌う。

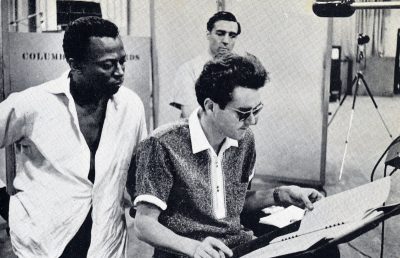

マイルス・デヴィス(左)と。

マイルスが若き日のルグランが開く譜面に見入っている。

何て格好良いんだろう、高校を卒業する頃に買った本の写真から。

(写真:荒地出版社 1961年6月25日発行発行 モダンジャズ入門)。

氏の音楽はいつもスリルがあり上品で詩的。元気に活躍され、今年もコンサートが計画されていたという。こんな時は、どんな人にも寿命があるのだとあらためて思い知らされ、切ない。

上越市立歴史博物館・宮崎館長 髙田公園の庚申塔(庚申塔その16)遊心堂 なかに寿司 寒行 髙田暮景 大坂なおみ選手。

昨夜から降雪があった上越地方、日中ひと止みしたが寒かった本日土曜日。

午後から再び上越市立歴史博物館を訪ねた。お忙しい宮崎俊英館長にお目に掛かり、大切な話が出来た。

来る3月15日から樹下美術館は今年度の開館を迎える。齋藤三郎と倉石隆を常設展示する当館は毎年二人の作品からテーマを決めて展示を続けてきた。同一作家のテーマを考え、見せ方を工夫するのは気を遣うが、楽しい作業でもある。

これを何とか維持出来たのは、お二人の作品が比較的豊かなバリエーションを有していたことがある。また展示スペースが小さいため、数多くの作品を準備せずに済むという事も大きかった。

今年の展示についても新鮮を意識し工夫をこらし、皆様に楽しんで頂くよう準備をしている所です。

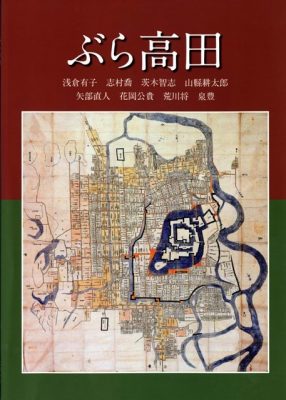

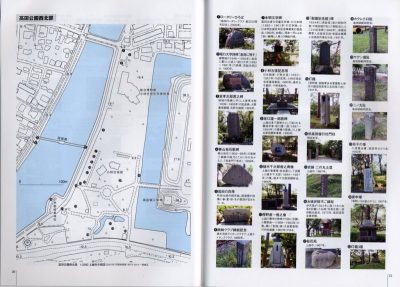

本日宮崎館長にお会いして是非お尋ねしたかったことがもう一つあった。髙田公園の庚申塔の所在である。すると、ありますよと即座のお返事。「ぶら髙田」を持ち出され、すぐに場所が確認できた。

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

帰路、本町の春陽館に行き、最後の一冊と仰る本を求めた。

書物の一部。

書物の一部。

髙田公園内の55基の碑・モニュメントの場所が写真とともに地図に明示されている。

使う人本位の真に親切な一冊。

一大懸案であり、あきらめかけていた髙田公園の庚申塔は身近にあった。髙田に庚申塔があることもそれが公園にある事も貴重である。

有り難い、さっそく向かった。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

私は短い街中ブーツ、妻は長靴。

高田生まれの妻は、雪と言うと基本張り切って動き、本日先導した。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

上部に日月文、見にくいが下部に三猿が約束通り刻まれていた。

塔ではなく塚と表されている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

いろは肉店のご先祖であろう。

他所のものをここへ寄進されたのか、あるいは実際に庚申待ちをされた供養なのか。

ちなみに手許の「越後の庚申信仰」に以下の掲載写真がある。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

日は春陽を思わせる。50数年経って実物に出逢えるとは。

今日まで大切にされていて感激した。

その後本町4丁目は「アートサロン 遊心堂」へ行った。

新旧の茶道具が見栄え良く並んでいる。上品な変化を付けた棚(茶道のお点前で用いる棚)が見つかり、値段も手頃だったので購入した。

店主と齋藤三郎の話をした。熱心な主から沢山質問を受け、スリルがあり非常に楽しかった。

その折、昭和二十一年作という齋藤三郎作品の写真を見せて頂いた。樹下美術館で最も古いものは二十二年の染め付け菓子鉢だ。それを更に1年のぼった箱書きは線が細く当時の三郎の筆そのものである。時期は近藤悠三への師事を終え、富本憲吉門下となって二年目に相当している。

楚々とした染め付け香合で、春蘭を描き、鉄絵の具でふち取られていた。

23才、まだ入門中だった時代であろう。しかし署名が許される作品を制作していたとは。それを認めた師の大きな懐と眼力に驚き、まことに良い勉強をさせてもらった。

主はまた一昨年、当館が発行した「樹下美術館の齋藤三郎」を念入りに読んで下さっていて、緊張を禁じ得なかったが嬉しくもあった。

遊心堂で長居をするとすっかり暮れていた。帰路たまたま「なかに寿司」の暖簾が目に入った。

賑やかな店に運良く二人分の席があった。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

帰宅すると大坂なおみさんが全豪オープン決勝の最終セット。それを見事に取った。

彼女の言動は率直で新鮮、とても好感が持てる。一般に欧米の授賞式における挨拶は、まず敗れた相手やライバルへのリスペクトを十分に表す。この日、大阪選手は長年の夢、などとは一切言わず、クビトバ選手への賛辞とサポートチームとファンへの謝辞に終始した。王者に相応しく真に洗練された態度だった。

ほのぼのとしたユーモアもあり、ずっと愛される選手であることを心から期待したい。

上越市歴史博物館と雪の髙田公園 頸城区は日根津の庚申塔(庚申塔その15です)。

木曜日午後は休診にさせてもらっている本日、妻と上越市立歴史博物館を訪ねた。時折激しくみぞれが吹きつけが、積雪にはならず道路は何とか普通の靴で歩けた。

昨年7月、名前も新たに新装なった当館を初めて訪れた。たまたま知人と出合い楽しく一緒に廻った。

残念ながら展示物はすべて撮影禁止のため、パワーショットで施設の一部を撮ってみた。下手な写真だが撮影出来ればお見せしてみたい展示物は多かった。

上掲2枚はカフェに飾られていた名椅子。上が帝国ホテル東京の設計を引き受けたフランク・ロイド・ライト1902年デザインによる「ミッドウエイ」。下はチャールズ・レニー・マッキントッシュによる1924年の「ラダー・バック(はしごの背中)」です。両方とも大変に斬新。

上掲2枚はカフェに飾られていた名椅子。上が帝国ホテル東京の設計を引き受けたフランク・ロイド・ライト1902年デザインによる「ミッドウエイ」。下はチャールズ・レニー・マッキントッシュによる1924年の「ラダー・バック(はしごの背中)」です。両方とも大変に斬新。

一階の広いフロアーは床に上越市の地図が描かれている。向こうに大きなヒマラヤスギと濠。

一階の広いフロアーは床に上越市の地図が描かれている。向こうに大きなヒマラヤスギと濠。

博物館は大きなガラスが随所に使われている。ガラスは汚れが目立つので管理が大変。しかし気象の悪いなか、大変きれいに磨かれていて感心した。

二階が受け付になっている。らせん階段があると写してみたくなるのは癖。

二階が受け付になっている。らせん階段があると写してみたくなるのは癖。

展示は安土桃山時代、つまり謙信公が関係する春日山の時代から堀氏の福島城、そして髙田城から現代へ書状、絵図、現物が資料として丁寧に示されてている。

以前はあっけらかんとして味気ない陳列室の趣きだった館内が、テーマごとに動線を変化させ、それぞれがコーナーとして楽しめるるように工夫してある。

専門家でないので文字資料は苦手、絵図・写真や品物に目が行く。春日山城の復元図で、描かれていた天守閣風な建物を興味深く観た。一方、当持国内有数の城下の様子は想像するしかなく、それが難しい。かって部分的にイメージ出来たのは大河ドラマ「天地人」であり、幾つかの今町シーンは新鮮だった。

立派だったのは日枝神社の山車飾りである大きな黒漆の孔雀像で、実に優美だった。また雪下駄の制作過程、町屋模型、克雪の道具類、豪雪写真などは、やはり風土独特の博物として当館の貴重な展示物になっていると思った。

雪国の哀切と美を象徴するものとして、瞽女杉本キクイさんに関する資料と齋藤真一氏の瞽女油彩が印象的だった。齋藤作品はサイズが小さくとも、小ささゆえ求心力があり、見る度に素晴らしさを増す。

町屋の台所の写真は懐かしかった。土間のスノコ、流しとかまどはモノクロ写真にピッタリ。どこかに手押しポンプは無いかと見れば、隅に写っていた。中高生時代、寺町の下宿でポンプを押して水を汲み、歯を磨き顔を洗った。

展示最後の生活家電、電話、オーディオなどでみる時代の流れは、新しい世代にとって驚きではないだろうか。年代ごとに生活感と手わざの風合いが感じられ、親しめる。

明るいショップで本を買った。

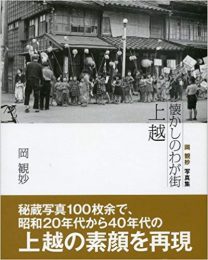

「懐かしのわが街 上越」岡観妙著 新潟日報事業者 2008年10月1日発行。

「懐かしのわが街 上越」岡観妙著 新潟日報事業者 2008年10月1日発行。

遠足、祭、バス、下駄、宣伝カー、いずもや、しながわ、、、。

懸命な生活の中にあふれる精一杯の楽しみと将来への希望が切り取られている。

見終わって帰路はいっとき吹雪きとなった。以下は髙田公園の様子。

あらためて当地の冬はモノクロだと思った。齋藤真一氏ではないが、そこにあって最も鮮やかな色は、人間の熱い血の色なのだろう。

いまだ探訪つづく庚申塔。樹下美術館から最も近い場所が頸城区日根津に見つかった。それまで大潟区は内雁子の塔が7,3キロだった。それが日根津で7,0キロに縮まった。日根津は今の所知り得た、頸城区内で唯一の庚申塔でもある。本日日は暮れたていたが折角の外出、妻を連れて再度訪ねた。

日根津は願成寺境内入り口に、六地蔵と如意輪観音と共に手前に建っている。

日根津は願成寺境内入り口に、六地蔵と如意輪観音と共に手前に建っている。

以下は過日訪ねた時の写真です。

上部に日・月が彫られ、合掌する青面金剛は宝剣と羂索それと体に巻き付いた?何か太い物を後ろ手に掴んでいる。この手は弓と矢を持っているものが多いが、まさかヘビなのか。浦川原区有島でも似た形を目にしていた。

上部に日・月が彫られ、合掌する青面金剛は宝剣と羂索それと体に巻き付いた?何か太い物を後ろ手に掴んでいる。この手は弓と矢を持っているものが多いが、まさかヘビなのか。浦川原区有島でも似た形を目にしていた。

有島の庚申塔。六臂の腕の出方や角度、持ち物、太い足腰の三猿などは両者でかなり似ている。

有島の庚申塔。六臂の腕の出方や角度、持ち物、太い足腰の三猿などは両者でかなり似ている。

太いものを二重に撒いているが、まさか同じ石工(いしく)ではないだろう。この地方の一種定番だろうか。

過日の柿崎区は密蔵院彫刻の作者が江戸彫りの五代後藤茂右衞門であれば。

去る1月17日に柿崎区は密蔵院護摩堂の彫刻を掲載しました。

実は彫刻は二つの部分があり、お堂の周囲の広縁に沿った壁面は中国の故事に由来する物語が、高い軒下には天女が彫刻されていた。210×260㎝(縦×横)の彫刻が4面ある壁面部分は容易に手が届くため金網で保護されている。一方天女たちは高所のためであろう網はなく、じかに観ることが出来る。

掲載した写真はいずれも女性の像で、表情豊かであり特に興味深く観た。お堂脇に護摩堂の説明板にあり、末尾に彫刻の作者として、浅草、茂右衞門 髙田、又吉 万吉 重五郎 と書かれていた。

面長うりざね顔の女性達は浮世絵で見慣れている平板な姿と異なり、血が通い豊かでリアリティがある。また色塗りされていないため、木目が活かされていっそう動きや陰影に面白さが出ている。

面長うりざね顔の女性達は浮世絵で見慣れている平板な姿と異なり、血が通い豊かでリアリティがある。また色塗りされていないため、木目が活かされていっそう動きや陰影に面白さが出ている。

作者が気になり、説明板にあった浅草、茂右衞門をググってみた。すると当時の社寺の木彫は江戸彫りと呼ばれ島村、後藤、石川の各家が三大系譜として上がっていのが分かった。中でも後藤家は中心的な位置づけにあり、後藤正網は初代茂右衞門を名乗り、代々襲名され幕府御用彫物師を継承する一門とあった。特に文化年間のはじめ頃の五代茂右衞門は優れた人で、多くの門人を輩出している事がうかがわれた。

当密蔵院の建立は文化11年から足かけ4年を要しているので、もしかしたら五代茂右衞門の可能性もある。説明書きの浅草、茂右衞門がその人であれば、同寺の彫刻はいっそう貴重なものに感じられるが、果たしてどうなのだろう。

ちなみに説明板にあった髙田、万吉 又吉 重五郎は分からなかった。しかしいずれにしても三人の彫工は江戸の名工茂右衞門を頭領として喜び勇み仕事に励んだことだろう。文化、文政の自由で一段と豊かな文化が花開いた時代は人の往来も活発で、地方と中央が盛んに交流しあったことが窺われる。

ところで五智国分寺の三重塔の彫工は髙田の倉石正義と記されている。あるサイトで倉石(後藤)正義と記されていたので、やはり後藤流の人だったのか。先の三名から少し時代が下るが髙田文化の一端が垣間見られて嬉しい。

上述の三大家の一つ石川流にはあの魚沼は西福寺の開山堂などを彫った雲蝶がいて、明治、大正時代を通して近代彫刻へと道を拓いた高村光雲は後藤流の系譜の人だという。

暖かくなったらまた密蔵院を訪ねてみたい。

冬の看取り 柿崎は密蔵院護摩堂の天女像彫刻。

度々の寒波が報じられ、寒風が吹き付けているが仕事場の上越市大潟区は殆ど積雪が無い。

零下になる時間もある厳しい寒さの中、昨日から三件の看取りがありました。100才を越えた方、100才が近い方。ご家族による暖かな在宅介護のもとで、肺炎も無く静かな旅立ちをされました。

そんな本日は昨年秋、柿崎は米山薬師の別当寺密蔵院を訪ねた折に観た護摩堂の彫刻を掲載してみました。精緻に彫られている天女たちは麗しく気品があり素晴らしかったのです。市の案内によると、一度失われたお堂は文化11年から足かけ4年を掛けて作られ、彫刻の記載に浅草、茂右衞門 髙田、又吉 万吉、重五郎 とありました。浅草の彫刻師を頭に髙田の彫工たちが一緒になって完成させたのでしょう。

この寺院は近隣の上下浜海岸や上下浜駅、楞巌寺とともに映画「ふみ子の海」のロケ地でもあります。

このたび亡くなられた方達は皆様大正のお生まれ。ご本人ご家族とも先の戦争の影響を濃く受けて苦労された世代だと、ある僧侶から聞いたことがあります。

心からご冥福をお祈り申し上げます。

正月元旦と二日、増上寺、ビュッフェ、東京タワー、上野駅の彫刻、サンドウヰッチイッチ、新幹線の遅れetc。

新年は三日目となり、歳月の逃げ足はますます早い。

それを年々遅くなる足で追いかけるのだから大変だ。

この追いかけっこに参加するには唯一健康への配慮だけ

が条件であろう。

レース参加は生きている証し、または年取ってもなお続

くという成長をあてに、何とか追いついて行こうと一応

努力を試みる、そんな年が始まった。

ところで館長のノートと名付けた当ブログに元旦と2日

の記事を載せていた。

元旦は新年の挨拶、2日は以前に訪ねた板倉区の庚申塔

に関する記事だった。

実は元旦に一泊で上京したため、いずれも大晦日に書き、

投稿予約して出かけた。

そこで本日、実際に過ぎた1日と2日を振り返って記して

みたい。

1日は東京の縁者たちと会うことが急に決まり、30日に

急いでホテルと切符をあたった。

年末年始の人の流れと逆になるため、ホテルも新幹線も

思ったより簡単に取れた。

1日は夕刻の集合時間前に早く到着した者たちで近くの

増上寺へ参詣に上がった。

増上寺は山門を「三門」と呼ぶらしい。赤くとても元気の

良い門だった。

嬉しい事にその左右に続く棟に計四つの花頭窓があり、歓

迎してくれていた。

何度も門前を通ったことがある増上寺だが、参拝は初めて。

門から先も壮大だった。

本殿(大殿)へ広い階段を上がる。色鮮やかな東京タワー

が背後に見え、この景観が人気の秘密の一つかもしれな

い。

大殿内に読経が流れている。見ると向かって左脇檀に法然

上人像があり、そこで読経が行われていた。一日中続ける

のであろう。新春の寺院に相応しい声と光景だった。

さて参拝でお腹が空いたところで、食事になった。

東京のホテルの正月は往々にしてビュッフェスタイルにな

るようだ。

冷菜温菜、飲み物などなんでもある。

久し振りの現況を温めあい、励まし合い、美味しく頂いた。

会食後参集者を送った帰路、東京タワーを通過した。

スカイツリーよりも人気があるかもしれない、とタク

シーの運転手さんが言う。

昭和の親しみ易さと安心感が人を惹きつけるのだろう。

二つの理由は大切なことだ。

翌日もう一軒の縁者を訪ねて帰路についた。

お元気な様子をなにより嬉しく思った。

さて帰路の上野駅。

構内17番線手前に朝倉文夫作「三相 智・情・意」の彫刻

がある。

よき時代の素朴かつ強靱さが生き生きと現れていて、ます

ます好きになった。

余計なことかもしれないが、1958年発表ということで、モ

デルさんが20代であれば現在80代になられている。

優れた芸術の生命力を思わずにはいられない。

広い切符売り場の上方に掲げられた同じく文化勲章作家の

長大なステンドグラスよりもずっと良いと思っている。

車内で買った昼食は大船軒のサンドウヰッチ。

何のおもねりも無い超シンプル品、迷い無く手が伸びる。

これも昭和の親しみやすさと安心が決め手。昔から食べ

物で迷うのは苦手。新鮮そうであれば適当に選び喜んで

食べる=食べれるだけでうれしい。

※昭和30年代に、かって満州で生活した母が何度とな

く作った餃子より美味しい食べ物に出合っていなのと、

今どき美味しくない物など売られてないと思っているこ

ともありそうだ(少し変かもしれません)。

ところで復路の2日、新幹線はくたかは飯山で長時間の

停車を余儀なくされた。

金沢で停電しているためとアナウンスされた。

一時間半ほど停まった車内で過ごし、庚申塔の本が読め

た。

慌てたのは発車直後のアナウンスだった。

「大変お待たせ致しました。次は糸魚川、糸魚川」と告

げる。

うん?降りるべき「上越妙高駅」が飛ばされている。

まさか停車していたのは飯山ではなく、上越妙高だった

のか?

さらに、「終点まで停まる駅と到着時刻をご案内致します。

次の糸魚川には○○」とまたしても上越妙高が無い。

これだけの雪で長時間の停電も問題だが、一体車掌には

何があったのだろう。

乗客の中には慌てて車掌室へ向かう人もいたし、一瞬、糸

魚川からどうやって帰ろうか、と心配もした。

上越妙高には大勢が降りた。構内で駅員が次を待っている

乗客にアナウンスをしていた。まだ影響が残っているのだろ

うか。

停電と言えば過日、妙高市でオペラ「景虎」が上演された。

その日、かなりの雪降りに見舞われて新幹線が遅れ、東京

からの公演関係者が間に合わず、30分開演が延びた。

混乱は停電が原因ということだった。

今回も豪雪レベルではなかった。

停電、、、、大丈夫なのか、北陸新幹線。

交通不運はこれで終わりでは無かった。

東口で10数人がタクシーを待ったが、10分、20分経っても

一台も来ない。

タクシーを待った東口の光景がきれいで癒やされた。

タクシー会社に電話をすると間もなく妙高営業所からやって

来てくれた。他の方達も各自電話をして次々と車を呼ぶのだ

った。

当日、髙田での会合には大幅な遅刻となった。

目出度いはずの日に往々にして面倒が起きる。

人生ではよくあることだろう、こんな程度で良かった。

新年にお会い出来た皆様、有り難うございました。

今年また頑張りましょう!

庚申塔その10髙田公園の庚申塔はいま何処に? 忠魂塔に死者を悼み 痛ましい彫刻を見た。

30日の冬休み日、冷たい風が吹いた。

折角の休みであり、雪は小康、出来れば庚申塔を訪ねた

いところ。

手許の本、「越後の庚申信仰」には髙田城址公園におけ

る庚申祭という写真が掲げられている。

私にとって数あるであろう一帯の庚申塔のなかで、最も

心惹かれる場所となっていた。

庚申祭(髙田城址公園内)のキャプションがみられる。

書物刊行の昭和41年の時代に祭として行われていたとは!

髙田は浄土真宗が盛んな所であり、真言宗、禅宗を主とし

て広まった庚申講は少ない土地柄(それでも5,6カ所はあ

るようですが)のため、写真の塔と祭の様子は大変貴重に

思われた。

しかも石仏塔のように見える。

※キャプションには髙田城址公園と書かれていました。

是非とも見たい、とかねて樹下美術館のお客様に尋ねてい

た。

「忠霊塔の辺りにあるのではないでしょうか」と何人かの

方からお聞きした。

それで本日午後出かけ、図書館に車を駐めて歩いた。

普通の靴のまま来たところ10㎝ほど積雪があり、滲みなが

ら何とか歩いた。

いわゆる忠霊塔の建物から西へ数基の忠魂塔が建立されて

いる。

日露戦争の忠魂塔があり戦死者:9柱、傷死者:9柱、病

死者:1柱の名が彫られていた。

戦死のほかに傷死とあったが、いわゆる事故なのだろうか、

戦時は毎日が過酷な重大事故に等しく、戦死と同程度の死

者があったとしてもおかしくない。

さらに西伯利亜(シベリア)出征者の霊顕彰碑があり、

大正9年4月26日チエルオフスキー?戦闘による戦死者

として陸軍歩兵1等兵一名と陸軍歩兵上等兵一名の名が。

同年4月8日ベクンミセーヲ?における軍属一名の名が刻

まれていた。

このような記録を見るたび、遠い異国の戦地に於けるこの

方達の最後はどのようなものだったのか?家族の思いは?

案じると胸が痛む。

さて歩き回ったが結局、本日目指す石塔は無かった。

何処かほかの場所にあるのだろうか。

辺りを見渡すと遠目に塔か彫刻か、何かの像が見えた。

今日は冬至 夕の頸城野に花 もうすぐクリスマス。

冬至の本日上越市髙田では最高気温が12,9℃となり非

常に暖かな日だった。

こんな日を待っていたようにお客様には賑やかにして頂

いた。

午後遅くハクチョウを見に車を走らせたが姿をみること

が出来ず残念だった。

しかしあるお宅の庭で梅か寒桜か満開の花を目にした。

美術館に戻ると、カフェでは短い日を惜しむようにお客様

たちが陽の落ちた庭を見ていらっしゃった。

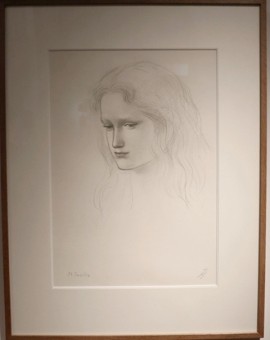

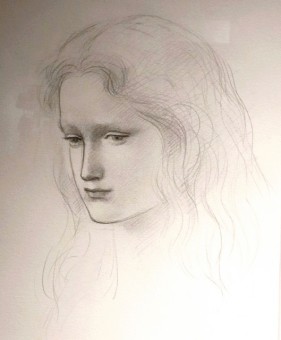

そして本日お客様がお持ちになった彫刻家舟越保武さんの

デッサンを見せて頂いた。

明かりが上手くなかったので、頭部を拡大してみました。

聖セシリアは2世紀頃に殉職したとされる聖人。音楽と盲

人の守護聖人とされる。

もうすぐクリスマス、良い絵を見せて頂きました。来年に

は舟越保武・桂さん親子の作品集を図書に置く予定です。

閉館まじかの樹下美術館。ほっとしているこの時間の

眺めを気に入っています。

12月25日が今年の最終日、間もなく冬期休館です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月