明け暮れ 我が家 お出かけ

春二品

知り合いからタケノコ、午後には鯵が届いた。シーズン真っ盛りのタケノコは山タケノコで、上品な風味がある。とても人気があり、この時期急峻な山や県外までタケノコ狩りに出掛ける人もいる。今日の方は「思わぬ所にありました」と仰った。見映えのいいタケノコは、秘密の味までしそうだった。

そして夕刻、ある漁師宿から立派な鯵を頂いた。鯵丼もしましょう、と家内。春盛りの貴重な頂き物の日だった。このところ畑や庭にちゃんとした雨がほしい空模様が続いている。

グループホーム

近くにグループホームがあって、月に一度伺っている。グループホームでは一定の認知症のあるお年寄りの方々が職員さんたちに見守られながら協同的に生活をしている。部屋は個室。介護保険の時代になって伸び、それぞれ地域で大切な場として定着している。

館内は穏やかで、時々皆さんとスタッフさんの歌声が聞こえたりする。今日の訪問では目の前の林に白い藤が沢山咲いていた。

長いつきあいとなったAさんの部屋で小さな箱を見せてもらった。彼女の大好きな可愛い可愛い品が入っていた。ここでは多くの方が、それぞれに大好きな品を持っている。

皆さんが比較的安定していて長くいらっしゃるのが嬉しい。

押し車の荷台に小さな箱。緑色の蓋が付いている。

ゴッホのアーモンドの花の絵に似た白藤。

思い思いに

いつもながら何処へも行かない連休。ある意味贅沢なことかもしれないと感じた。会いたい人達が向うからやってくるのだし。

そして近くの柿崎海岸へ行った。海岸はドラマ「天地人」で兼続がお船と馬で走ったシーンが撮影された場所だ。

海岸ではみんなが思い思いに休暇を楽しんでいた。平和とはこのように何気ない光景のことなのだろうと思った。

フェーズ5のゴールデンウイーク

ゴールデンウイークがピークに入った。子ども、孫達、縁者が次々にやってくる。今日は5人、明日は2人、明後日は6人。ほかに親たちの世話もあるから大変だ。それでもアテにされれば頑張ってしまう。本当に大変なのは妻。大丈夫だろうか。

段々と家の泊まりを少なくして、近くの温泉宿などに分散してもらうようになった。親を長くみて子もそこそこ見る世代など、私たちの前後が初めてで最後かもしれない。

夕刻、庭でクレマチスの棚を作った。昨年のもいれると5つになった。庭は本当に落ち着く。実は家のそばにいるのが何かと安心で、ある種職業柄の中毒症状?

庭から田んぼの向こう300メートルほどに高速道路が見える。上下線とも切れ目無く車が続く。猛スピードのパトカーが忙しそうだった。

4月28日、フェーズ4移行をを書いたばかりが、瞬く間に5となった。新型インフルエンザの危機につま先を浸しながらの民族大移動。フェーズ5でここまで許容なのか、本当のところ不安がある。

検疫は頑張っているが一方で医療体制に穴が見える。やや小康の今、不足克服を願っている。休暇中だが行政や医師会は会議だろう。

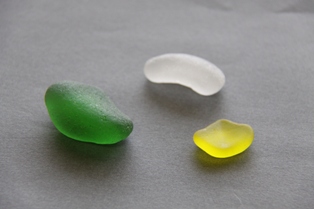

昨年から集め始めたシーグラス。

疲れを慰めてくれる。

マーガレット・チャン

WHO(本部ジュネーブ)のマーガレット・チャン事務局長は29日、新型インフルエンザの警戒水準を4から5に引き上げた。彼女は「パンデミックが差し迫っているとの強い警告」と述べ人類全体が深刻な危機にさらされているという認識を示した。

突然の大事に対して、チャン氏の一連の決定行動は素早かった。今後どうあれ、これまでの決定と結果の確度の高さに驚く。鳥インフルエンザ一色(一定の方向転換が始まっていた模様)の世界で、かつ経済減速のジレンマの中、畏敬を禁じ得ない。

「国籍を忘れて任務にあたる」。就任時の彼女の言葉だ。氏は中国人で2006年から現職にあるという。また過去、香港における最初の鳥インフルエンザで、猛反対のなか大規模なニワトリの処分を行い、SARSの苦い経験ではその渦中にあったと書かれている。たぶん現場で火中の栗を拾い続けた人なのだろう。氏の警告には耳を傾けていたい。

本日国内でも疑い者が出た。このほか体制が追いつかず、水際で相当数の検疫漏れがあった模様だ。残念だがこれが現実なのだろう。そして自衛隊の医療部門が投入された。検疫の現場はすでに疲労が始まっているのではないだろうか。ぜひ二次感染も回避して欲しい。地域医療の担い手の一人として緊張して備えたいと思う。

時の流れが二つ

祝日、久しぶりに車いすの母を連れて美術館へ行った。爽やかに晴れて空気が味覚を潤すようだった。ああ気持ちがいい、と母の一声。

カフェで一番良い場所に座った。チョコレート菓子を分けて、レモンティーを飲んだ。母はまた故郷佐賀の昔話をする。近くに焼き物窯が二カ所あって、あたりに散らばるかけらでままごとをして遊んだ。磁器の土をこしらえるのに水車が回っていた、と。

帰りに菜の花畑を見た。”菜の花畑に入り陽うすれー♪”二人で歌って帰ってきた。初めてハーモニーをした小学校4年生の時の唱歌だ。

ところで目の前の時は盛んに去るが、昔の時はしきりとこちらへ近づく。昔話を繰り返す母にあってはなおさらだろう。

美術館は三々五々お客様がこられた。見知らぬ方たちがくつろがれる様子を見ると少し変な気持ちになる。皆様本当に有り難うございます。

新緑の樹下美術館

近くの大潟水と森公園

新型インフルエンザの第一ラウンド

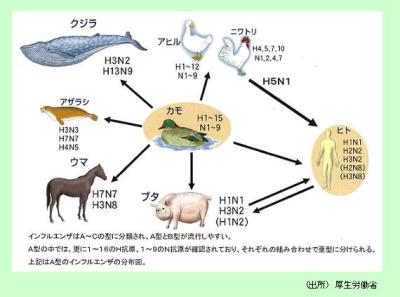

28日、WHOは前回に続いて再度の緊急委員会を開いた。そこで豚インフルエンザの警戒水準をフェーズ3から4に引き上げた。名称も豚インフルエンザから「新型インフルエンザ」へ。H1N1変異ウイルスの同定からわずか1週間。第一ラウンドで一気にパンデミックへのルートが開けてしまった。

ブタのH1N1はヒトと共通していて、相手はすぐ近くに居たことになる。スペイン風邪から続くH1N1由来の亜型であり油断出来ない。鳥とともにアジアのブタも当面の鍵となりそうだ。

評価はともかく、昔読んだライヤル・ワトソンの「生命潮流」をふと思い出す。ウイルスにも集合無意識(ミーム?)のような同時現象があるのだろうか。地球の表裏から出発した複数の新型が交雑するようなストーリーで。

相手はまだ若く変化自在と考えられる。後追いを余儀なくされるワクチンが安定するのに年単位の時間が掛かるかもしれない。抗ウイルス薬はどうだろう。薬剤感受性とウイルス変異へのモニターは欠かせない。当面タフな根くらべが続く。

好材料が乏しい今、スペイン風邪の徹底した解析は一部で有望なようだ。願わくばこの規模で一旦終息し、時間を稼ぎたい所だろう。一連の経緯は人間があざ笑われているようで悔しい。

右下のルートが如何にもと見えてくる。

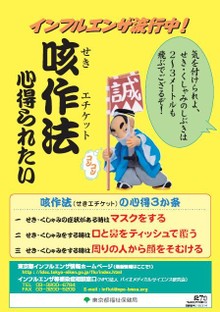

咳エチケット(大きくしてご覧下さい)

※再び美術館から離れてしまい申し分けありません。

豚インフルエンザ

長くなりますがすでに昨夜、豚インフルエンザについて報道されていた。メキシコで4月23日までに854例を越える感染者と死者は59例ということ。加えてアメリカでも7人の感染が報告された。(当初メキシコの死亡報告は疑いも含めて発表されていました:後日追記)

さらに本日、ニュージーランドでメキシコから帰国した複数の学生と教職員が疑われ、フランスでも2人が疑われていて事態は深刻に見える。

WHOではこの度の感染が

①動物からのものであること。

②患者は若年者に多いこと(乳幼児と老人は少ない)。

③地域を越えて発生していること。

などから新型インフルエンザの可能性を示唆している。

25日のジュネーブにおけるWHOの緊急委員会で、フェーズ1~6段階の警戒水準で3(人への感染は無いか、非常にまれ)としている。一方フェーズ4(小さな集団で発生)への移行を真剣に懸念している模様。フェーズ3はすでにパンデミックを視野に置いたレベルであり、4・5に入ればパンデミックの可能性が現実味をおびてくる。はたしてどう動くのだろう。当面最高度な課題にちがいない。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090426ddm001040104000c.html?link_id=RAH05

ところでニュージーランドで確定診断がつけば、アジアへの拡大が心配され、そこでの流行はパンデミック(フェーズ6)のカギとなるかもしれない。

それにしても何故メキシコだったのだろう。鳥インフルエンザの報告が無かった国で。ウイルスの専門家ではないけれど何か奇異な感じを受ける。これはウィルス自身が生き残りを賭けた大きなストーリーのほんの始まりなのだろうか。ならば人の英知は?

http://idsc.nih.go.jp/disease/avian_influenza/map-ai2009/tori090424.gif

予防と治療では、すでにワクチン製造に向かっているはずだが、当面存在しない。一方タミフルとリレンザは有効らしい。

まずは体温と急なだるさのチェック、帰宅時のうがいと15秒以上の石けん手洗い、鼻水・くしゃみ・咳の清潔対応など念のため丁寧にしていたい。

写真は診療所に入った公式連絡のファックス。内容が重複して大量だった。

・厚労省の関連ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/

・外務省の関連ホームページ

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4.asp?id=264

齋藤さんと我が家 6 別れ

前回の齋藤さん(陶齋)と我が家5で、父が齋藤さんの作品蒐集を急に止めてしまった所まで進んだ。父の陶齋熱は昭和23年頃から30年代後半までおよそ15年ほどだった。

昭和50年6月、私は父の仕事を継ぐため帰郷した。すでに父にはパーキンソン病が進行していた。帰郷後、何度か齋藤さんの窯を見に行こうと父を誘った。しかし動作や言語などが乏しくなった父に色良い返事はなかった。それがある日、行ってみると言った。

私にとって初めての齋藤さんの展示室は、民芸調で雅味溢れるものだった。長くお目にかからなかった齋藤さんにお年を感じた。齋藤さんも父の変貌を驚かれた事だろう。互いのあいさつの後、父はほとんど言葉もなく背を丸めて佇むだけだった。あれだけ夢中になった人の前なのに、、、。

「年を取ったら華やかな色が好きになりました」、と齋藤さんが話した。父が微かな笑みを返した。

この日、私は牡丹が描かれた辰砂の偏壺を取らせてもらった。やっと父の真似ができて嬉しかった。帰りの車中父と壺を乗せて、父達に過ぎた時間のことをぼんやり考えていた。

仕事に忙殺されて何年か経った。昭和56年7月、齋藤さんが亡くなった。そして翌年は父も。齋藤さん68才、父78だった。68才はいかにももったいない年だ。齋藤さんはみんなに愛されすぎた希な人だったと思う。

最後に陶齋に会った日の牡丹紋辰砂偏壺(ぼたんもんしんしゃへんこ)

今回、樹下美術館の開館まで行くつもりでしたが、うまく出来ませんでした。次回はすんな終わりたいと思います

景虎の鮫ケ尾城

今夜の天地人で景虎ともお別れ。終焉の地・鮫ケ尾城は何度も車で付近を通過しているが、現地を訪ねたことがなかった。にわかファンでもこれではいけないと、午後思い立って鮫ケ尾城へ向かった。40分ほどで着いた駐車場には随分車が多かった。夕暮れ時なのに本丸への坂道を行き交う人は絶えない。

花期を惜しんでカタクリが延々と続く。途中、道を外れた暗がりに景虎清水という小さな井戸があった。またこの山中には白いカタクリがよく見られると聞いていたので、花を見ながら登った。

はあはあと急な登りを約30分。孤立感ただよう山頂に本丸跡とその向こう下に米倉跡があった。急峻な山頂のため両方ともに小さく感じる。しかし小ささが、かえって物語のリアリティとイメージを浮上させて、胸が熱くなった。背後は深い谷と山々、、、。ここに追い詰められたら誰でも観念せざる得ないのでは、と思った。故郷を遙かに、景虎の無念はいかばかりだったか。

そして今夜の天地人。景虎も華姫も哀れで、妻の前でうるうるしていた。両人が最後を過ごした場面は、夕方見た本丸跡の雰囲気に合っていた。死を前に強まる絆と浄化。最後、景虎にいいセリフがあって二人の御館の乱は何とか終った。しかし脚本家と演出家は苦労したのではないか。草場の陰で景虎はどう見ただろう。

私が初めて御館の乱を知ったのは、高校時代の地域史の本からだった。一帯で繰り返された両軍の焼き討ちの凄まじさに慄然とした覚えがある。

景虎の清水はつとに悲しけれ 今はの水もここで汲みたか

景虎の無念を今に鮫ケ尾城 白きかたくり姫とあい咲く

(もっと真っ白な花もあるようです/思い→無念に後日直しました。)

山頂まで続くかたくり

山頂(本丸跡)から。はるか左が御館だと思います。

敵中をよくここまでたどり着けたと感心します。関川を遡ったのか山道を辿ったのでしょうか。

※感想①せっかくの名所、景虎清水はもっと手入れをすればいいと思った。

※感想②鮫ケ尾城は春日山城よりもピュアな物語性がある。短時間の訪問だったが手頃に感じた。少し本気で取り組めば、さらに多くの人を魅了しよう。

あちこちの天地人のノボリは現場を軽くしていた。少なくするか、早目に取り去った方が良いのではと思った。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月