館長の作品。

大型連休最終日 手作り絵本 書類作成。

ほぼ好天に恵まれていた大型連休。今日月曜日は振替休日だった。空は日本海沖の低気圧に影響され終日曇り、熱風が吹き付けた。

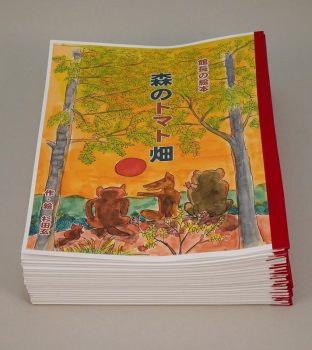

ところで連休中、美術館で販売している小生の手作り絵本「森のトマト畑」の最後の数冊が売れて無くなってしまった。それでプリンターにパソコンの原稿を刷らせ、その間近隣のスーパーセンターへ芝生の目土用土を買いに出かけた。ところが珍しいことに欠品しているという。

品揃えの良い店で切れているとは。今期一帯で如何に多くの人が芝生管理に精出しているかを物語っているのではと思った。

帰って美術館によるとカフェにお馴染みの方。ご自分も芝を管理されていて、お話を聞いて色々為になった。用土は姉妹店に尋ねてみればと仰り、電話で在庫が確認出来、明日出かけるつもり。

帰宅して刷り終えた森のトマト畑をホッチキス止めし、製本テープを施し20冊仕上げた。

手作り絵本「森のトマト畑」

手作り絵本「森のトマト畑」

本文24ページ一冊700円です。

今年は扉を追加してみました。

業者さんに頼んで製本という方法もありますが、手作りの味もまた良いという意見を頼りに楽しみながら作っている次第です。

拙紙は窓口にありますので宜しければお手に取ってみて下さい。

明日からの仕事に備え午後は溜まっていた意見書や紹介状などに費やしました。

関西出身の方。

もう5年は経つだろうか、かって上越に赴任されお付き合いをさせて頂いたご夫婦が久し振りに顔を出された。ご主人はダイエットをされ軽々とした身体になりお顔もおお若くなった印象。

色々と植物の話をしながら絵をご覧いただいた。アグリの大手役員をされる人だけあって非常に詳しく、専門的な話も出来てためになった。

展示を見終えてカフェに下りお茶を飲んだ。大阪、東京など任地を変えられているが関西のご出身。同じ日本人のお顔ながら話していると異文化に接するような錯覚を覚える。

日頃遠隔の人ほど、異業種のひとほど興味を覚える。幼少や学生時代の話をし、延暦寺は京都口から行くのと近江坂本から上るのではどちらが面白いですか、などと他愛もないこともお聞きした。上場会社で長く鍛えられた方なので何事も洗練されているが、突然挟まれるユーモアも可笑しかった。

何時でも会える方では無いので別れの名残は尽きない。年令を重ねるごとに名残惜しい事が多くなる。そんな時は“健康に留意し少しでも長生きしよう”という気持がよぎっては飲み込むことになる。今日もそうした。

ネジバナも欄ですね、と仰った。ここの前に柏崎市の木村茶道美術館に寄ってきたということ、何から何まで嬉しい。

懐かしい2002年初個展の作品など。

8月15日で終了する小生の絵画展。連日の猛暑のなかご来館頂き有り難うございます。本日昼、お見えになったお二人と話をする機会がありました。

お一人は今日で絵画展三回目の来場ということでとても恐縮した。

もう一人の方は2002年5月に上越市本町の大島画廊で初個展をした際、販売した水彩画「姫桧扇水仙(ひめひおうぎずいせん)」を持っていると仰りスマホの写真を見せて下さった。

同画廊の作品展からもう20年は経っている。大方の作品はパソコンに入っているが、見せて頂いたものはそこに無くすっかり忘れていた。

球根とヒゲ根が花の脇に描きこまれ、一瞬やる気満々の頃が蘇って懐かしかった。大切にして頂き有り難いと思った。

大島画廊では販売作品と非売品を分けて展示した。初日の昼近く、画廊にいた妻から“ある方がどうしても非売の2点がほしいと仰り、帰ろうとしない、早く来てくれませんか”と電話が入った。仕事を終えて出かけると、良く知ったご年配の方が待っていた。

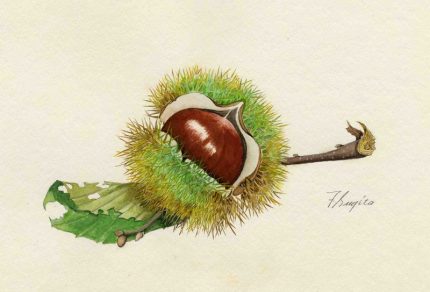

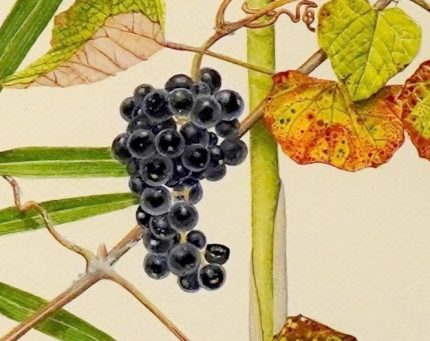

「竹にからまるえびずる」と「栗」が欲しいと仰る。えびずるは自分が持ち、栗は世話になっている長野県小布施の栗店に贈りたいという。2点とも私自身最も気に入り非売にさせてもらっていた。

いくらなら売って頂けますか、とずっと切なそうな顔をされているご老人。うーんとしか言えない私。しかし根負けしてしまい、根拠も無しに5,6万では、と口にした。

「では6万で、有り難うございます」と老人が笑顔になった。

今度はその絵と別れる私が辛くなる。

“但し今後個展をするような場合、お貸しいただけますか”と言うと、もちろんです、と応じられ商談?が成立した。

以下は代替わりした同家からお借りして展示中の「竹にからまるえびずる」。

入り口正面の「竹にからまるえびずる」

入り口正面の「竹にからまるえびずる」

絵画サイズはA3です。

影もしっかり付けていました。

以下二カ所の細部です。

画材エビズルは患者さんが持ち込まれ、当時左の笹に巻き付いていました。それを右に竹を描き加え、笹には更にしっかり巻き付けて「共生」の意味を込めた経緯があります。

画材エビズルは患者さんが持ち込まれ、当時左の笹に巻き付いていました。それを右に竹を描き加え、笹には更にしっかり巻き付けて「共生」の意味を込めた経緯があります。

ちなみに以下パソコンにあったその時の「栗」です。

三度目と言う方が以下「キレンゲショウマ」を指して天才的と仰ったではありませんか。これだけは返事に困りました。

上掲の部分です。

上掲の部分です。

葉脈に囲まれた区画ごとに陰影を付けました。

現在朝ドラ「らんまん」で牧野富太郎翁のことが放映されています。「そのことで観に来られる人がいるのではないでしょうか、良いタイミングでしたね」とお二人。

自画自賛はしないつもりでしたが、結果はそうなりました。

何かと皆さまにはお世話になっています。

油彩作品を大幅に値下げ。

去る7月12日の当欄で油彩に価格を付け販売する記事を書きました。それが数日すると素人の作品にしては高すぎると実感されました。

そこで「春の畑」は37000円→20000円に、「秋の畑」25000円→18000円、西王母(椿)17000円→10000円、10×10×5cmの「椿あるいは辛夷」5000円→2500円にそれぞれ値下げを致しました。

過去の様々な作品展からどの程度の価格ならば売れるかを見てきましたので、落ち着いて眺めた私の絵は高すぎると判断した訳です。

常々、如何なる作家のものであろうとも、“美術作品は買える範囲で気に入ったものがあれば、一人でも多くの人に持ってもらいたい”は大げさですが美術館を営む者の悲願の一つでした。

そんなこんなで本日の油彩の様子を以下に掲げてみました。

作品下の●が付いたものが売約作品です。

小型3Dキャンバスの「椿」と「辛夷」。

小型3Dキャンバスの「椿」と「辛夷」。

既に数点売れ新たに6点の注文がありました。

額が品薄で展示が遅れている「土底浜の秋」は間もなく展示できる予定になりました。

さてすっかり商売人のような話になりました。勝手に値を付けては下げるなど、不躾なことを致してしまいどうかお許しください。

一般に販売を前提にした個展では、一日いくらの有料で会場を借り、売り上げの数10%を店側に支払うなどのため、作品価格を決めるのはかなりの難題のようです。

それに比べ支払いの無いこのたびの作品展は私自身の会場でしたので、利益は少なくなりますが早々に価格を下げご要望に応えることが可能となり、幸いな事と喜んでいる次第です。

写真展に続く絵画展は概ね好評で、お陰様で普段の倍近い皆さまにご入場頂いています。作品を求められなくても全く構いません、ご自由にご覧頂ければただ有り難く、感謝している次第です。

この先に植物の水彩画について記そうと考えています。

物凄い暑さになりました。本日のニュースでは「地球温暖化」ではなく、もはや「地球沸騰化」と呼んでもよいと伝えていました。それにしても気象とは別に大谷翔平選手の活躍は驚くべき現象になっていますね。

今夕の冷やし中華でした。

今夕の冷やし中華でした。

蒸し暑さの中で香る花 拙写真展17名の方々が28点を。

梅雨の終わり、洪水や土砂災害をテレビが伝えている。本日は秋田県の惨状に胸が痛んだ。毎年のことだが予報は出るけれど、いざその時を迎えると手も足も出ないのが辛い。予め脆弱な所は把握されているはずなので国にはもっと積極的に関わってもらい、国全体として被害が縮小されることを願うばかりだ。

拙絵画展初めての週末の本日、かなり賑やかにして頂きました。ご来場の皆さままことに有り難うございました。

さて本日も蒸し暑く昔でいう不快指数は相当高かったに違いない。そんな日の庭で夏の花は交替を続けながら、涼しげに我が世を謳っている。

カフェ正面のキキョウ。

カフェ正面のキキョウ。

キキョウの脇の黄金オニユリ。

キキョウの脇の黄金オニユリ。

西にまわるとカサブランカが強く香っている。

西にまわるとカサブランカが強く香っている。

もうふた月近く咲くカシワバアジサイ。

もうふた月近く咲くカシワバアジサイ。

今年は猛烈に咲いた。

そろそろ摘花をはじめなければ。

11日に終わった拙写真展で作品を求められた方が取りにこられている。17名の方々が28点お買い上げ下さった。私の写真が売れるとは、何とも有り難く感謝に堪えない。この先もまた楽しみながら写真を撮っていこうと励みになりました。

額に入れたら。

館長の絵画展を明日に控えて本日総出で展示作業を行った。植物画20点油彩及び同一モチーフの売り絵20点弱を入れ合計40点になった。

このたびようやく額が揃い拙絵にも額ということで、お出ししてみました。

以下はこの度の作品展向けに描いたものです。

「西王母(せいおうぼ 椿の一種)

「西王母(せいおうぼ 椿の一種)

バック白

SMサイズ(ハガキ2枚より少し大きい)

「西王母」

「西王母」

ベージュ系バック

上掲2作品は沢山あり、

※お売りします〔17000円→10000円に)。

「秋の畑」

「秋の畑」

※お売りします(25000円→18000円に)。

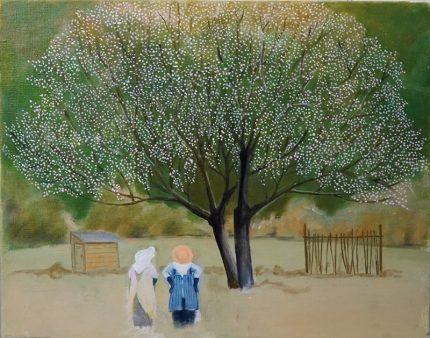

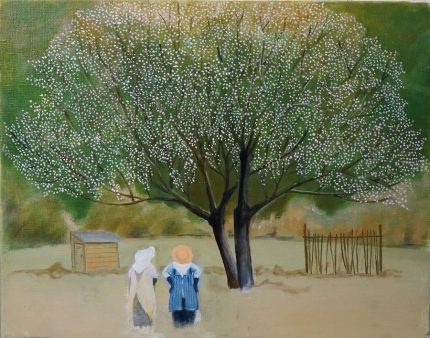

満開の梅の花「春の畑」

満開の梅の花「春の畑」

※お売りします(37000円→20000円に)。

上掲のほか10×10×5㎝の小さな箱形キャンバスに椿とコブシを20点ほど用意しました。常時7,8点ずつお出ししますので宜しければお求めください、助かります(一個2500円)。

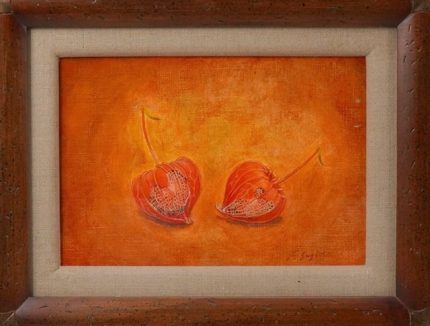

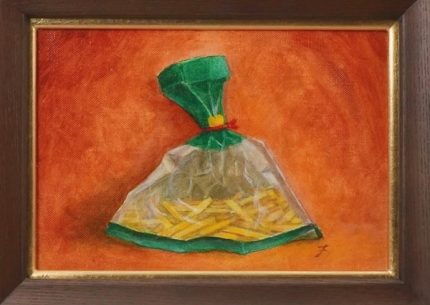

以下は2015年前後のかっての出品油彩で、みなSMサイズです。

仕事が幾つか残っていますため本日はこの辺で。

後日追記:販売している絵画の価格を7月20日から大幅に値下げ致しました。

私の写真。

早いもので「館長の写真展」が明日で終了する。16年間撮りためたものを選び藤野氏にプリント及びパネル貼りを依頼、厚くご協力して頂き心から感謝しています。

あっという間に終わってしまうのは寂しいが、多くの方に観てもらい概ね好評をいただき感謝に堪えない。

館内のメモなどには“こういう写真を初めて観て感激した”“情緒や雰囲気を感じる”という感想が寄せられていた。

また本日水墨画家の笹川春艸さんが来館され、さらに“一枚の中で物語があり会話が聞こえそう““風景を撮られても視点が違う気持ちが分かるような感じがする”というメモをお名刺とともに残して下さった。

コメントの中の「会話」はそれに似たことを自然に行っていて、あらてめて指摘されされたことが嬉しかった。またシャッターを切る瞬間、対象への愛情を強く感じていることが多く、撮り終えた後に二度と無い瞬間への惜別に一抹の寂しさがよぎることも少なくない。

老境にあって、生きた証しとして心打つものに自然と眼が行き、それぞれには、重ねた人生のヒダのようなものが隠れているのかとも思う。

そして奇しくも檀一雄が「火宅の人」で何度か述べ、自分も好きな言葉“天然の旅情”というような心境なども現れているのか。

春艸先生、ご好意あふれるコメント誠に有り難うございました。

その後以下の写真をお求めになる方がいらした。

さて今週木曜日13日から、今度は拙絵画展になる。作品はなんとか出来上がるが、諦めたものもある。次回は額装した油彩を掲載してみたい。

さて本日で約二ヶ月続けた高齢者と医療介護歓への6回目のコロナワクチン接種が終了した。この数ヶ月、4つ5つものことが同時進行する毎日で、その1つが終わるので非常ににほっとする。薬液調整、事務処理などの面倒を齟齬なく終了させた三人のスタッフには心から“お疲れ様でした“と言いたい。

週末の種々。

秋の畑に次いで「春の畑」が次第に出来上がってきた。

点描した花の上から薄く色を掛けました。野菜畑はともかく手前の草にもう少し工夫が必要のようだ。

大きくてもサムホールサイズだった油彩はF3から、F4、そしてF6やP6へと少しずつ大きくなった。それに伴って絵の具の減りが早く絵の具が乗ったキャンバスが急に重くなったように感じられる。

特に白はよく使うので僅かとなった。ところで2014年、遊心堂さんで作品展を行った際初めて油絵を描いた。今回その時の絵の具入れを取り出すと、しっかり使える形で白が2本残っていた。

油彩は筆、溶き油、筆洗油、パレット、額ほか色々と掛かる。白が2本も残っていたのは、かっての私からのプレゼントであったかに思われとても嬉しかった。

所でその後展示中の写真は以下のものが売れました。

同じ作品を希望される方が複数おられるため、二番目以後の方には私が家でA4にプリントしたものを500円でお渡しすることにした。フォトスタンドは100均などにA4もあるようなので、そこでお求めください、とお伝えしている。

お求め頂いた皆さま、まことに有り難うございます。

この年になって自分が写真展を開くことも、買って頂くことも全く考えてもみなかったことです。人生は色々とありますが健康を維持すれば良いことがあるに違いありません(私の車の前にトキが舞い降りたように)。

ブログが中4日も空いてしまいました。時間があれば一日中絵筆を執っていますので久し振りになりました。

額が到着し始めましたので、それに入れた写真もお出ししようと思っています。馬子にも衣装、下手な絵にも額だと良いのですが。

売れた写真。

去る6月15日~7月11日の館長の写真展は少しでも経費を節約出来ればと、展示している写真が欲しいという方がいれば販売する事にしている。

価格は一枚2000円で展示用に百均で買ったスタンドを一緒に付けることにした。本当に売れるものか、心配していたがここへ来て三人の方から4枚お求め頂いた。掛かっている経費のおよそ半分であるが、一枚でも売れれば助かるのである。

ある方が本当に2000円で良いのですか、と仰ったという。何と有り難い話だろう。

写真は芸術の範疇にあるが、作品展で販売するのは一般的な事なのか、私は全く分からない。しかし「作品」とされるもので、買いたいという人がいれば(値段は相談だが)売ってもよいのではないかと思う。

物を造り売ってみる。あるいは人が作った作品を買ってみる。実際の売り買いを通して真価に近づき、創作力と鑑賞眼はより深められるのではないかと思っている。(熱心な美術館巡りとともに)。

赤字ながら売れたのはひたすら嬉しい。以下はその写真です。

のどかな写真とともに厳しい情景が選ばれたのも有り難い。

さて連日の奮闘は2週間後の拙絵画展。一昨年から準備したものの、三年目の目前であたふたしている。皆さまにお知らせするとより切羽詰まるので連日ここにお出ししている次第。

常に他者の眼でみることは大事なことで、こうしてみるだけで色々問題が見える。

今日は少し時間があったので夕食をだしてみました。

豚ロースの生姜焼き。

豚ロースの生姜焼き。

ひじきの煮物

ひじきの煮物

今朝4時に絵の夢をみて起き、そのまま絵筆を執りましたので眠いのです。

風景画の現在。

拙写真展が中ばを迎え絵画展が2週間を余すだけになった。絵画は労力を要し、仕事の合間にも手を入れているが果たして予定したものがみな間に合うか危うい場面になっている。

本日は風景画の中から2点の現況を掲載させて頂いた。

以下は何度かお出しした「秋の畑」。実は3点描いているが気がせいていて既に昨日サインを入れてしまった。

並べてみるとあらためて柿を赤く描くことや遠景など1枚目が最もしっかりしている。2点はあらためて手入れが必要だ。

次は「春の畑」。これは1週間ほど前から始め、「秋の畑」より幾分描きやすく感じている。

二人の人物の足元ほかに野菜を描くつもり。何の疑いも無く梅の花を一つ一つ描いたところ、山下清みたいだと妻に大笑いされた。確かにである。

ほかに左の小屋や右の竹掛けなどは要らないようだ。日本画のようでもあり、花の描き方を変えないといけない。

「春の畑」は以下2点も同時進行中。

上掲2点は以下の写真を参考に描いた次第です。

頸城区榎の井で

頸城区榎の井で

大潟区坂の下で

大潟区坂の下で

描いている間、気がつかない事がこうして掲載してみると分かってくる。私は人生のことは何も分からないが、何事も時間が足りないことだけははっきりしている。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 本日の蝶とカエルと雲そしてピアノ。

- 「お乳盲腸」とは何だったのか。

- 夏らしくなってきました。

- 36度にも届く暑さ アゲハと庭と薄茶で落ち着く。

- 保育園時代の記憶その1、巡幸列車のお迎え。

- 私の幼少 自他の個性が気になる。

- 糸魚川のゴルフ お孫さんの宿題から始まった花。

- 小津安二郎監督映画「麦秋」を観て。

- 開館の日 世界にまだまだある欠陥。

- 小津安二郎監督映画「晩春」を観て。

- 「名探偵ポアロ」のアール・デコ。

- フカミ美術主催、須坂市のお茶会へ。

- 5月、月末の空と時 独居老人の緊急入院。

- BSNテレビ「なじラテ」さんの取材。

- 路傍の花たちの競争、今年目に付くマンテマ 6月は良い季節。

- 小林古径記念美術館での呈茶 蘇った小山作之助のひ孫、故中島幸子さんのヴァイオリン。

- 明日の呈茶と講話に備えて。

- 田植えに麦秋。

- 付近はニセアカシアの花盛り 写真集「昭和のこども」、「筑豊のこどもたち」

- 頂き物を食べる。

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月