聴老(お年寄り&昔の話)

荒天はご馳走なのか お年寄りの塗り絵 郡上八幡の葉なんばん。

ビュウビュウと吹き、ザアザアと降り、ゴロゴロと鳴った

日。

てんこ盛りの悪天候はもはやご馳走と呼んだ方が良いかも

しれない。

在宅訪問を終えてほっとした帰り道。

あるお宅では、夜間に賑やかな認知症の方の部屋を替えた

ら、声が響かず皆でよく眠れるようになったという。

新たな部屋とは家で最も良い部屋だったようだ。

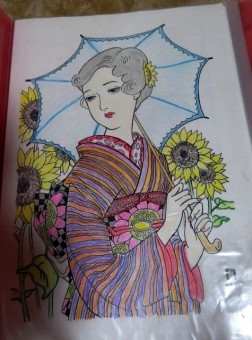

あるお年寄りは最近塗り絵に熱心で、見せて頂いた。

お孫さんから色数の多い色鉛筆を買ってもらい、余計身が

入っている。

普段の手の震えが見られず、色使いも抜群だった。

とても可愛い方で、若き日を思い浮かべて描いていらっ

しゃるのだろう。

縞の着物の配色、襦袢、帯、帯あげ、帯留めなど細部の

描き分け。

あるいはドレスのピンクの部分の赤いフチ取り、顔の周

囲のこまやかでファンタジックな色処理etc、、、素晴ら

しいと思った。

本日水曜日は美術館の休館日。週一回、家で昼食を食べる

日だが暖かい素麺が出た。

右下の菜は過日訪ねた旧友が送ってくれた郡上八幡の「葉

なんばん」。

おふくろの味とあったとおり、使うと何でも美味しくなる。

国内には行きたい所が沢山あり、郡上八幡もその一つ。

お昼はささやかな味覚の旅でもあった。

リンドウの花言葉とお年寄り。

10ほど前、急に勢いを失くしたリンドウが、いつの頃か

らかトクサの中で猛烈に増えている。

トクサノ中や周囲に、生後数年というチビちゃんを入れれば、

何十本どころか百や二百本はある。

そこで過日、小さな株を掘り出して多少陽当たりの良い場所

に移植したところ元気に推移している。

今週末の開館前に幼い株を中心に更に場所替えをしてみた

い。

ところでリンドウの花言葉は尊敬、正義のほかに「悲しいあ

なたに寄り添う」というような意味があるようだ。それには

群れずに一本一本別々に咲くから、という説明が多く見られ

ている。

しかし当庭のはトクサの中で我が意を得たりとばかり賑やか

に生えている。

だが群れようが孤立していようが、この花の色の気品、気高

さは素晴らしい。さらに悲しいあなたに寄り添う、をどこか

に込めて、お年寄りへの贈花に勧められているようである。

寄り添う、で言えばかって同居する娘さんとの事で、次のよ

うに愚痴を仰ったおばあさんがおられた。

“うちの娘は60半ばになって、自分も忘れっぽくなっている

のに、私の事をボケだ認知症だと責めてばかりいるのです。

もうイヤになっちゃったから、早く先生に来てもらって、枕

元で「あっ、こりゃもう駄目だと」言ってもらいたいです”

昔から何かにつけ愚痴を仰る方だが、この時は妙にリアルな

表現をされ、返って可笑しくなった。娘さんを愚痴る時も、当

の本人が付き添い、後ろで笑っておられるので「こりゃ大丈

夫だ」と、思うわけです。

上田縞の暖簾。

100才をとうに越えられた女性は酷暑のなかうとうとし

ながら安定して過ごされている。

夏になってその部屋に架かった暖簾がとても良い。

上田縞(うえだじま)だと聞いています、とお嫁さんの返

事。

信州つむぎの中でも有力な上田で織られた縞の着物をほど

いて暖簾にした、という。寝ている方がかって着ていたも

のだった。

黒っぽい地に大小の黄色の縞が大変に粋。

気持ち良くさらりとして、細身だった持ち主にはどれほど

似合っていたことだろう。

この方の趣味の良さや能力は、東京の奉公生活で培われ、

敬服に値するものだった。

織物を作る人着る人、共にかっての人は手間を惜しまな

かった。

およそ掛けた手間の分だけ明らかに良さが現れる。

品物の良さを理解し、受け手が大切に扱ったことまでちゃ

んと伝わる。

昔多くあったものが今しばしば特別な物に見える。

だが今多くあるもので将来特別になる事がどれだけあるだ

ろう。

お年寄りたちの畑、山の畑浜の畑。

上越市は西南、牧区の縁者から野菜が届いた。

元気なお年寄り夫婦が営む山の畑で採れる野菜は力がこもっ

ていてとても美味しい。

ところで患者さんたちの畑は砂地の所が多く、この暑さでひど

く焼ける。

菜園が家に隣接するほど近ければ十分に水やりが出来、何とか

収穫が出来ている。

しかるにかなり遠くの人もいて、その人達は一輪車などで水を

運ぶが焼け石に水のようだ。

そんな畑のおばあさんが仰った。

「いくら水をやってもほんの上っ面だけ、ナスもキュウリももう

駄目です。

家族は手伝ってくれませんし、こうなれば私が食べるトマト一本

だけ残して水をやることにしました。それなら何とかなるでしょ

う」。

笑いながらどこかほっとしたお顔だった。

かってお年寄り夫婦が耕していた畑に野鳥。

美術館の近くの林にぽっかり空いた数百坪の土地が

ある。

あるお年寄り夫婦が耕されていた畑の跡地だ。

数年前まで軽自動車、ある時は自転車で来てお二

人で精を出されるのを見ていた。

今年、どういうわけかここで車を停めて耳を澄ますと

小鳥の声が聞こえるようになった。

この一週間、数回空き地に降り立ち、以下のような鳥

に出合い写真を撮った。

近寄ると飛ぶので、撮るのは結構難しい。

お年寄り夫婦は今頃からここへやってきて、小鳥の声を聞

きながら畑仕事に勤しまれたのでしょう。

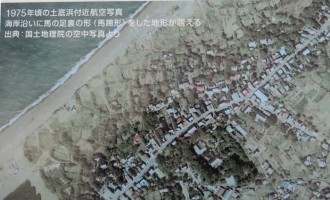

春を待つ土底浜の古屋敷跡。

以前、私が生まれ育った上越市大潟区は土底浜の草地

を書かせて頂いた。

本日ふと思い出して行ってみた。

一帯は昔人々が住んだ住居跡が窪地として残っている。

一定の窪地の形状はもっぱら冬の季節風である西風を

防ぐためのしつらえだ。

東の方向を見る。ちょうど陽が射し自分の影が映る。枯れ

ている草はイネ科の植物だろうか、かって見た12月のそ

れよりもさらに色褪せ、明るく軽々とした感じに見えた。

強風によって草とともに体も翻弄された。

西の方角。遠く右上方に小さな窪地が見える。近時その一

帯が土底浜古屋敷海岸公園として整備された。

公園の説明パネルの写真。左上の海に沿って四角また馬蹄形

に窪地が多数見える。これらはみな、かってここに住んだ人の

屋敷跡だという。写真は1975年ころの航空写真。

パネルの場所から最初に居た方向を見る。この場所も屋敷跡の

ようだ。

風よけに植えられたエノキ。強風の影響で風下に細かく枝

分かれし、血管模型かモダンな彫刻風に変化している。

屋敷の周囲は土盛りされているが、さらに竹や榎で囲われて

いる。一体いつ頃まで住んでいたのか、それぞれはかなり広

く、何軒かで住んでいたことも考えられる。

沿岸の大潟区では西側が古く、昔は海沿いに道が作られ、

集落もそこにあったという。いつ頃まで住まわれていたのか、

そんなに古い話ではないらしく、詳しい方に聞いてみたい。

半農半漁の寒村だった故郷、大潟。昔は米が採れた周辺の

農村の方が豊かで、農村部から当地への嫁入りは、あんな所

へ行くのか、と言われたという。

聴いてみないと分からない 分校小学校クラス会 発電所の夕暮れ。

今夕小学校3年まで通った分校のクラス会があった。

毎年ノートに書かせて頂いたいるクラス会は旧潟町村

(現上越市大潟区潟町)で昭和23年に分校の1年生

になった者たちの会で、延々と続いている。

本日幹事の報告では現在26名が残っているという。

入学時に50名はいたので、70年経って半分だけ残

ったことになる。

そのまた半分の12人が集まった。

生きながらえたのは、ひとえに運が良かったのと親の

産み方のお陰以外無い。

そしてF君、Mさん、T君、、、ら早世した同級生の顔

が必ず浮かぶ。

今夕、ある方から聞いた話から、あらためて人と家族に

歴史あり、を思わずにはいられなかった。

祖父は神奈川県で特高、それを嫌った父は終戦後、共産

党員になり、こちらの地元で新聞を発行した。

その夫を早く亡くた母は失業対策事業に出るようになった。

ある日、母が道路工事をする現場を見て涙があふれた。

ある夜は窓を開けて星を見ながら泣いた、と。

後に私はそのお母さんを看取っていたが、そのような話

など全く知らなかった。96才まで認知症もなく、しゃ

んと生きられたお母さんだった。

いつも明るい人からこんな話を聞き、ああ分校小学校のク

ラスに歴史ありを思った。

またT君は、俺たちのメシなんて、サツマイモの回りにち

ょびっとご飯つぶがくっついているだけだった、と話した。

細かく切ったサツマイモがおかゆに浮いていたのは自分も

食べた。

今思えば悲しいが、当時はそれで嬉しかったのではと思

う。

いえ、思えば大勢でかゆをすすったのが、なにか幸せな

光景としてよみがりさえする。

だれ一人自己責任だのマキャベリズムだのポピュリズムだ

のと、生意気を言う人もいない、幼少において裸足で駆け

ていただけの者たちが集まる、どこか愛おしいクラス会だ

った。

集まりの前に撮った火力発電所の夕暮れ。

そばで若い女性がシャッターを切っていた。

うまく撮れましたか、私は大した写真になりませんでした。

超高齢の普通のおばあさんの話が良かった。

「昨日の晩は雨音もしなかったのに、今朝随分

雪が融けていてびっくりしました。

本当に穏やかな夜だったのに、こんなに雪が消

えるんですね」

90代半ばのおばあさんが仰った言葉だ。

前日まで50㎝はあった雪が一晩で溶けて20㎝

ほどになった事を、この日患者さん達は口々に話

された。

普通こんなに融けるには雨が降り続けるか、強風

でも吹かなければならない。

くだんのおばあさんはそのどちらでもない「穏や

かな夜」だったのに沢山消えたのを不思議だと、

仰った。

感心したのは超高齢の方が、よどみ無くこの日の

気象現象を表現されたことだった。

「穏やか」という、地域のお年寄りたちが言わない

言葉を自然に使われたのも心に残った。

おばあさんは長く農業に携わられ、今も小さな畑を

耕し雑草取りをされる。

いつのころからか、地味にしている方だが、言葉は

丁寧で内容もちゃんとしている、と思うようになっ

た。

子供時代、高等小学校を卒業して行った都会の長

い奉公生活がおばあちゃんを鍛え、奥さんに可愛が

られたことも成長の要因になったのではないかと考

えている。

もちろん良い素質もあったに違いない。

この方に不思議なことがある。

肉、魚、牛乳が駄目で口にしないという。

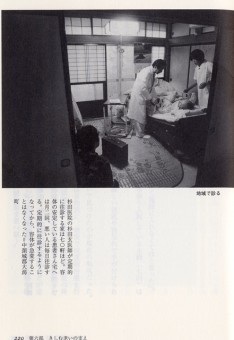

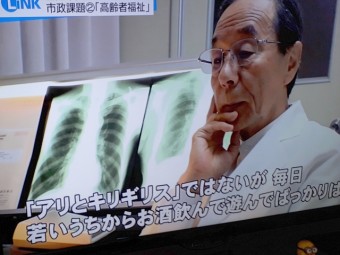

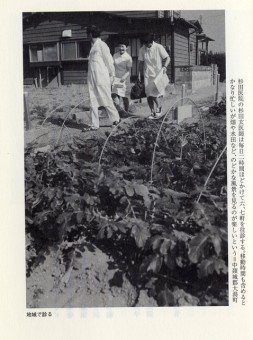

JCVの取材を受けていた 17年前の新潟日報社。

去る10月10日、在宅医療についてJCV(上越ケー

ブルビジョン)の取材を受けた。

来る22日の上越市長選挙に向けた番組で、医療福

祉の課題を取材したいという事だった。

何故私なのかよく分からなかったが、かって1999年

秋、新潟日報の一面で月~金曜日まで「きしむ老い

のささえ」として医療介護の特集シリーズが組まれた。

ある週、自分が取材された。

月曜から五日間、午前の外来と午後の在宅回りに記

者とカメラマンが付いた。

翌年3月、介護保険施行直前に「きしむ老いのささえ」

を中心に、欧州の取材を交えた書物「豊かな年輪 高

齢・少子化の時代に生きる」が新潟日報社から出版さ

れた。

326ページの本には関係者、取材者双方の熱意が

あふれ、いま手に取っても今日的な課題が全て先取り

さた力のこもった一冊になっている。

このたび17年ぶりの取材を受けてると、根底は当時

と変わらないが、一層進んだ高齢化と家庭の介護力

の低下、それに伴った施設介護の急増など、やはり

時代による如何ともしがたい多様化と変貌をあらため

て実感させられた。

このたびの放映は15日だった。

「アリとキリギリスではないが」などと言って、老後につ

いて若いうちから考えておくことは良い、と話している。

拙宅にケーブルビジョンの設備がないので美術館のスタッ

フが自宅で放送を撮っていてくれた。

この年でTVに写されるなど、本当に恥ずかしいことだが、

年と共に何を言うかは迷いが無くなってきた。

101才と間もなく100才になる方のお宅の訪問も取材

された。

ふだん看護師さんには6キロの往診カバンを持っても

らい、患者さんの抱き上げや体位変換、導尿、浣腸、

褥瘡や傷の処置などで色々助けてもらっている。

選挙に関連した番組であり、数分の場面だったが良くま

とめられていたと聞いた。

以下は2000年3月に発行された「豊かな年輪」からです。

「豊かな年輪」新潟日報社発行。

プロのカメラマンの撮影で、非常に高度な写真になっ

ている。

書物から小生の一部を載せました。

以上17年前当時の回診の一コマ。

介護保険施行前夜の時期であり、寝たきりあるいは

それに近い人を対象に70件ほどの訪問先があり、

看護師さん二人について貰っていた。

当時私は58才、紙面を見た先輩の先生から「おまん、

もう58かね、早いもんだねえ」と言われた。

その先生はすでに亡く、私は当時の先生の年令にな

っている。

高齢者の問題は正に自分のものになった。

書物表題の「豊かな」は今日も重要な課題であろう。

台風一過 急な老人のうつとプチシュー。

本日台風は朝がたの風雨を残して北東へ去った。

上越地方には甚大な被害がなかった模様だった。

日中雲が多く時折雨も降ったが夕刻には青空が覗いた。

さて本日は敬老の日、以前ドーナツではないがこんなこと

があった。

ショートステイを利用されているある女性が、帰宅後いつも

と様子が違う。

めそめそと涙をこぼし、笑顔も消え、うつむいてばかりいる。

こんなことは初めてで、直前の施設では元気だったという。

脳梗塞の方で会話が出来ないが、普段話しかけるとニコ

ニコと反応される人なので信じがたかった。

急に生じた感情変化はふとした事で治る事があるかもしれ

ない。

「何かお菓子をあげたらどうでしょう、プチシューで良いと

思いますが、買って帰り、すぐにお茶と一緒にお出してみ

ませんか」

「プチシューですか」

「はい、いいと思います、上手く行ったらそれで終わりにし

て、出来れば続けるのは避けてみてください」という事にな

った。

何日かして相談されたお嫁さんから電話があった。

買って帰った日、お菓子を見た途端パッと笑顔になった。

以来めそめも、うつむくこともまったく無くもとの人に戻り、

菓子の催促もなかったと、声を弾ませて仰った、

これには自分も驚いたが、以下の理由が考えられた。

一つは単に甘くて美味しいものが突然出たこと。

(甘みは幸福中枢を刺激する)

もう一つは,お嫁さんを「良い人」として再確認出来たこと。

その時はかなり長期の施設利用だった。

現在おしなべて施設のスタッフは優しく、接遇が上手い。

居場所やスケジュールにもすっかり馴れ、そこは心地良い

場所だったに違いない。

それがあれほど好きだった自宅に帰ってみると、見慣れな

い家に人(お嫁さん)がポツンと居て、悲しくなっていた事

が考えられる。

なによりも美味しいお菓子を出してくれた人がとても良い人

で、それがうちのお嫁さんだったことを思い出したことは大

きい。またそこが自宅であることが分かったことも。

老人の忘れっぽさは善し悪し二面がある。

意味の無いことにこだわり、同じ話を繰り返す老人に、

「今、雨ふっているかね?孫の○○ちゃんは傘を持って行っ

たかねえ」

と言うだけで、こだわっていた話から離れることを経験する。

高齢の老人たちは安心が何よりの薬である。

それらを見た目、雰囲気、直感で区別している。

意地を抑え笑顔を作る、時には突然の甘いお菓子も必要か

もしれない。

およそだが80才半ばをすぎると、お年寄りは半年、一年で

変化することが少なくない。

こどもも複雑だがお年寄りもそうだ。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 2025年、樹下美術館秋の催し三題

- 「小3の凄まじい体罰」をお読みいただいて。

- 上越市八千浦中学校の皆さま。

- 小3の凄まじい体罰 その3 終章。

- 小3の凄まじい体罰 その2。

- 小3の凄まじい体罰 その1。

- 小学校に上がるまでジャンケンを知らなかったAちゃん。

- 台風直後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る その2。

- 今朝方の雷雨 その昔、台風直後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る。

- 厳しい残暑のなか頸城野の稲刈り。

- ほくほく線のポストカードで。

- 気に入って頂いたほくほく線電車の写真。

- 今年初めての赤倉CC 仕事上の最年長になっている。

- 今年前半の「お声」から 刈り入れ前の田んぼの雀。

- 週末の上京 小5の築地と叔母の周辺そして「横浜事件」。

- 昭和100年、太平洋戦争80年の声無き声を思って。

- お盆14日は柏崎市の木村茶道美術館へ。

- 来たる10月25日(土)は小島正芳先生の講演会「佐渡島の金山と良寛の母の愛」。

- お盆休みに入って。

- お礼のランチ会。

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月