聴老(お年寄り&昔の話)

大雪の在宅まわり 入所者さんの反応 コロナの感染報告。

昨日の大風のあと雪が降り始め、本日は積もった。気温が0度を下回り、昨年とは一転大違いの冬になっている。

比較的雪が少ない沿岸部の当地でも60センチはある。そんな午後グループホームと一軒のお宅を回った。

このような日の道幅は狭く、対向車とのすれ違いに苦慮する。しかも路面、脇の雪、空の三者がいずれも白一色にかすみ、視界は悪く運転は神経を使う。

岩野のお宅前。

岩野のお宅前。

車庫の前が広く除雪されていたので駐車が楽だった。

この度のドカ雪は何年振りだろう。

大雪になると建物や木立などが雪をかぶり、丸く盛り上がってくる。車や人影も減ってなぜか風景に昭和の面影が漂う。

都会では緊急事態宣言が出されたが、こちらでは宣言がなくとも雪によって更に人出が減る。

そんななか、新潟市で10日に成人式が予定されている。先日、その着付けに当地からまとまって応援に行かなければならない、と言って美容師さんが顔を曇らせていた。

ドカ雪の中100キロの道のり、式典参加には一定の配慮がされているというが、豪雪とコロナ、、、まったく乱暴な話である。

さて施設のホールで7、8人の方がテーブルを囲み、皆さんとても静かだった。スタッフが一緒のテーブルでノートを付けながら見守りをしている。

あまりの静けさに、

“皆さんは静かで、とても賢く見えますね”と思わず口にした。

すると、パチパチパチと、スタッフが手を叩き、

“良かったですね、みんな賢そうだって先生が言いましたよ”と声を出した。

多くの人に反応が無かった中で、お二人が笑顔を見せて手を叩いた。

いつも無言の方の笑顔に少々驚き、嬉しく思った。

また来ます、と手を振ると数人の方が手を振った。

通路の向こうにも何人かいらして、テレビから「愛して愛して愛しちゃったのよ」という昭和の歌が流れていた。

一昨日、上越地域は12月10日以来報告が途切れていると記載したところ、本日一人感染報告があった。

病院職員ということ、自分もいっそう気を付けたい。

大雪に列島のコロナ。私達は歴史的な冬を生きているらしい。

敬老の日、後期高齢者の保険証 おはぎ 落ち葉 モズ。

敬老の日を前に、

老人を敬う日がたった一日定められているのも情け無い一方、高齢というだけで敬われるのも少々疑問符が付く。

そもそも年に関係無く普段互いに敬いあい、できれば敬われる何かを少しでも身につけられればと淡く願っている。

昨日の仕事場で、後期高齢者の保険証が来てしまいました、と複雑なお顔で仰った方が見えた。

実際届くとちょっとショックですね。しかしここまで来れた事を幸運と考えて、この先また頑張りましょう、と話した。

この保険証はそれまでのカードと異なり、ハガキより一回り小さな紙である。正直見棄てられているのかな、という感じがする。

望まない節目はショックであるが、過ぎるに従って次第に薄まる。心身を注ぐ日常が、切りの無い不安を忘れさせてくれるのであろう。

昨日は知り合いの方から、本日はスタッフから節分のおはぎを頂いた。

食べ物はどこで食べても美味しい。

食べ物はどこで食べても美味しい。

しかし自然を見ながら、あるいはその中で食べると美味しさのほかに楽しさが加わる。

美術館のカフェのカウンターが好評なのは、大きな窓から庭に向かうからでは、と想像している。

モズ。

モズ。

少し前から周囲でキッキッという鳥の鋭い鳴き声が聞こえていた

モズであろうと思ったいたところ本日初めて本人を確認した。

スズメやシジュウカラやヒヨドリを見慣れていると、モズは色暖かく新鮮に映る。

NHKのファミリーヒストリー 太田光さんと新潟県上越市大潟区雁子浜。

今夕食後、なにげなくテレビを観ていると、NHKの番組で、漫才爆笑問題の太田光さんのファミリーヒストリーをやっていた。

ファミリーヒストリーは面白く、意外なご先祖の事実が判明したり、底流に今日の才能に繋がる物語が始まっているなど、興味深い。

およそまず父方のヒストリーを辿るが、母方にも思わぬ事実が浮かぶことがよくある。私自身かって母と祖母の出身地は訪ねたことがあるものの、その先の母方はさっぱり分かっていない。その点、番組は母方も詳しく遡り、人間味あるエピソードが掘り起こされ、見応えがある。

本日、お母様の旧姓が熊木と伝えられていた。熊木と聞き、まさか大潟区雁子浜の人かな?と少々気になった。というのも熊木性はほかであまり聞く事は無く、一方少し前まで雁子浜のほとんどの家が熊木姓だった。

番組では光さんの父方が静岡県から東京に出て、父三郎さんは室内装飾で成功する話が紹介された。

続いてお母さん、旧姓熊木瑠智子さんに話題が及んだ。すると瑠智子さんの祖父丑五郎さんは、まさかの雁子浜の出身だと分かる。やはり驚きである。

丑五郎さんは杜氏として埼玉県に出たあと所沢で酒屋を開業、父武三さんも東京王子で酒店主になると説明された。

丑五郎さんはヴァイオリンを弾くなど拓けた人だったらしい。武三さんはチルチルミチルの童話をもとに名付けた瑠智子さんに音楽や演劇を勧めている。そして瑠智子さんの劇団の研究生時代、若き日の光さんの父三郎さんとバイト先の店で出合うというドラマが待っていた。

※瑠智子さんの曾祖父のお名前を五郎さんとしていましたが、丑五郎さんにお直ししました。

お母様の祖父の出身地、大潟区雁子浜。

お母様の祖父の出身地、大潟区雁子浜。

雪が多かった2018年2月の夕刻。

以前の当地頸北地方は杜氏となって県外に出た人が多い。丑五郎さん、武三さんは成功されたようで、こども時代の瑠智子さんは武三さんと銀座を歩くことが好きだったという。

眠る前に聞いたお母さんの優しい読み聞かせの思い出を語った光さん。お料理が美味しかったと話した相方の田中さん。

太田光さんのルーツの一つがすぐそこの雁子浜だったとは。事実は小説より奇なりではないが、大潟区に生まれ育った私には思わぬ展開。嬉しいファミリーヒストリーだった。

故郷を離れ人生を切り拓いた人達に、今更ながら畏敬を覚える。

さる週末の日曜日に二つの美術館 言い間違いと言い当て。

先週末の上京で、土曜日のお台場と食事会を先回書かせて頂いた。本日は翌日曜日の二つの美術館めぐりになりました。

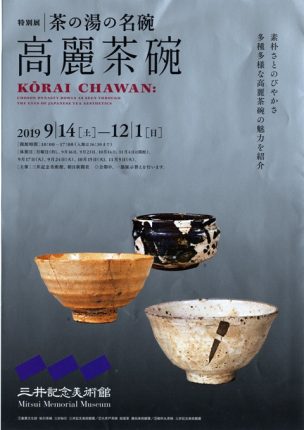

午前は日本橋の三井記念美術館の特別展「茶の湯の名碗 高麗茶碗」展を観に。桃山時代から日本で人気となった高麗茶碗と称される朝鮮半島の茶碗は、洗練された素朴さという風合(私になりに)で今日まで茶人に好まれている。

120点を超える展示は大変充実し、陶器と磁器、形と紋様、技法や変化などの微妙さが分かりやすく示されている。半島独自のものから、次第に日本の要請に応じて茶の湯向けに焼かれるようになった高麗茶碗。

日本独自の文化のなかで、造り手と使い手が海を隔てて観点を一致させたことに深く感銘を受けた。

見終えて昼食時間。隣接するホテルの中華に入った。朝食を抜いていたのでお腹が空いていた。

食べ終えて出たのは英語の領収書。チャーハンが3800円!焼きそば2800円!

お陰様で東京の高価な食べ物は、優しく軽い感じがするということが何となく分かった。油脂と塩を最小限にとどめているからではないか、と思った。高額については、年一度のご褒美と学習ということで納得することにした。

東京は一段と国際化を早めているように感じられる。

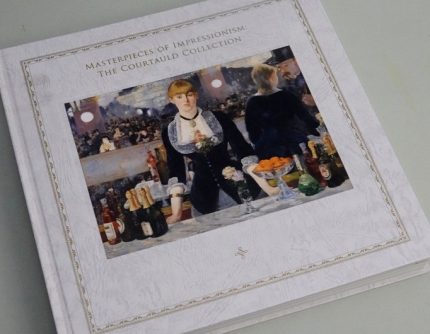

食事のあと級友と別れて「コートールド美術館 魅惑の印象派展」の東京都美術館へ。

上掲のカタログ表紙になっているマネの「フォーリー=ベルジェールのバー」のほか、ルノアールの「桟敷席」をこの目で見るのが主な目的。

上掲のカタログ表紙になっているマネの「フォーリー=ベルジェールのバー」のほか、ルノアールの「桟敷席」をこの目で見るのが主な目的。

何度も繰り返される印象派展。その都度親しみが増すのも事実。残りの人生に、油彩で描いてみたい風景が二三あり、いつも何か参考にできるかと思って観る。しかし比べるべくも無い自分の力、せいぜい省略をどう活かすかが課題だと、あらためて感じた次第。ゴッホ、ゴーギャン、シスレー、ドガ、ロートレックほかロダンの秀作も多く観られ大変楽しめた。

余談ですが、このたびの東京行きで二つ言い間違えを聞いた。

その一つ。乗車した北陸新幹線で、大宮を過ぎて流されたアナウンス。

「次の停車駅は品川、品川に停まります」

上野、東京駅を飛ばす?このまま東海道線に入るの?品川って、何が起きたの?

見ると周囲の乗客はみな承知したように静かで、とても不思議だった。

焦った私は寝ている妻を起こして、アナウンスのことを告げた。

寝ぼけまなこで、えっ、えっ、というばかりの妻。

数分して、「先ほどは失礼致しました。次は上野、上野に停まります」と何事も無かったかのようなアナウンス。今でもキツネに包まれている気がしている。

だが、その車内で、

「次は戦争、戦争です」のアナウンスが流れ、皆黙ってそれを聞いている光景が浮かび、気持ち悪い感じがした。

二つめ。

土曜日の夕食会の冒頭、オーダーを確認に来たチーフスタッフの言葉。

「皆さんの中にエネルギーのある方はいらっしゃいますか」

エネルギーが無くなってきた人間ばかりだったので、一同苦笑い。

アレルギーを言い間違えたのは慇懃で良く気が利きそうな人だった。

本日訪問先の102才のおばあさんに、今は何月でしょうか、と尋ねてみた。

11月、と仰り、こんなことは滅多に無く非常に驚いた。

私の方が11月だと教えられたような気がした。

お二人の名前。

とうに90才を越えられて今なお元気なクマさん。もうこれ以上こどもを死なせたくない、という親の願いが込められた名前のことを2012年1月に書かせて頂いた。

狭い私の世界なかから、本日はその後印象に残ったお名前を二つ書いてみたい。いずれも短い時間にお聞きしたものですが、時代を越えて親の願いが伝わってくる。

“ヤサシ”さん。

亡きお母さんの名が「ヤサシ」さんという方に出合ったことがありました。優しいのヤサシです。

実際はどうでしたか、と尋ねますと、厳しい母だったと仰いました。ヤサシさんは若いうちにご主人に先立たれ、お一人でお子さん達を育てられ、普段決して優しくはなかったそうです。しかしどんなに叱られた時も、本当は名前の通り優しい人なんだと思うようにしていたので、不安になることはありませんでした、と伺いました。

私自身はじめて耳にした名前“ヤサシ”。出来れば名付けたお爺さんお婆さんのことも尋ねてみたいと思いました。ご両親は昭和初期のお生まれではないか、と想像しました。

“栞(しおり)”さん。

ご本人のお名前です。長く当方に通われ、特に名を気にとめなかった栞さん。ご本人が80才半ばになるころ、気になって尋ねてみました。

名の由来が考えていた以上のお話で少々驚いた次第です。以下お話の趣旨をしるしました。

「私の母は当時としては進んでいたのでしょう、“平塚らいてう”に心酔していたようです。貧富や男女の差別に立ち向かい平等な社会を目指そうと生きる“らいてう”を尊敬していたのです。

「栞」という名は、文字通り本に挟むシオリ。

読書で、これまで読んできた所にしっかりシオリを挟んで区切りとし、明日からその先へ新たに歩むという、意味だと聞きました。らいてうを尊敬する親の思いがこもった良い名前だと思っています」

というお話でした。

東京の大手会社で長年重要な部所の事務をされ、ダンスが好きだったと仰り、油絵も描かれる。来院以来いつも検査結果をしっかり確認され、生活のアドバイスを求められる栞さん。夏休みに大勢の孫ひ孫さんが来れば、民宿です、と言って台所に立つ人。お話を聞いた後いっそう生き生きして見えるようになりました。

掲載の椿はいずれも「西王母」で、現在美術館の入り口向かって左側に咲いています。

掲載の椿はいずれも「西王母」で、現在美術館の入り口向かって左側に咲いています。

暑さ厳しい夏でしたが例年に比べ花数が多く、びっくりしている次第です。ただ傷んでいるものも沢山あり、良いのを選びました。

柿崎海岸 落ち着かない夕暮れ。

疲れが溜まっていたせいか、昼まで寝た。

起きてから用意されていた果物とサンドウィッチを食べ、テレビでワールドカップNZL-NAMと日本女子ゴルフ選手権の放映を行ったり来たりして観た。

ラグビーは開始直後だけ互角に見えたナミビアだったがニュージーランドには全く歯が立たなかった。ゴルフは期待された渋野選手が伸びず、畑岡選手が追いすがる選手たちを次々に追い払って優勝した。いずれも格の違いを見せつけられた試合で、さすがと言うほかない。

曇り空の午後遅く柿崎海岸を歩いた。

海は程よく荒れて雲も良かったのでカメラを向けながら1時間半ほど歩いた。

日が沈んだ後も白い波を眺めながら歩いた。

その昔、かって勤め人だった80才半ばの男性が徘徊された。夕方近くになるとそわそわし始め、奥さんの制止を振り切って出るようになった。向かうのは母親の実家だったという。

人によって、かって場所を変えて家を新築し、老後に前の家を探すように徘徊される人がいる。この男性の住まいにもそのような経緯があったが、向かったのは母の実家。

早く父を亡くした男性にとって、幼少に連れられて訪ねたその家こそ、温かく安心な場所だったのか。そこで見た母の笑顔や上機嫌な振る舞いが幼い脳裡に焼き付けられていたのもしれない。

私はよく柿崎海岸を歩く。海岸はちゃんとした砂浜が残り、波や雲を見たりシーグラスを見つける楽しみがある。ほかに、行く手でチチチと鳴く千鳥に会えるかもという期待もある。

これまで何度か書いたように、ある時から柿崎の千鳥を母の生まれ変わりかなと思うようになった。

近付くと千鳥は一斉に海へと飛び立つ。

母の生まれ変わりならば、一羽くらい待ってくれてもよさそうなものだが、みな飛ぶ。

海に出た後の素早く無心な飛翔をみるにつけ、ああ本当に鳥になってしまったんだ、としみじみする。

実は拙母の実家は徘徊が叶わぬ佐賀県だ。

柿崎行きは母を慕う徘徊の始まりなのかと、ドキッとすることがある。

ところでおよそ夕方にそわそわするのは、認知症の症状の一つで、夕暮れ症候群などと呼ばれる。

夕方とは、家に居てもどこかへ帰りたくなる時間らしい。

これは幼少や後年の習慣の記憶が導いているのではと考えられる。

特に幼少の温かな夕餉(ゆうげ)は懐かしくも遠い幸福の時間である。外で遊び呆け、日暮れて母の「ご飯よー」と呼ぶ声にまっしぐらに家に帰ったことなどは、年配者に共通の体験ではなかろうか。

一般に後年、仕事帰りにママやお母さんと呼ばれる人がいる店に寄りたくなるのも、どこかで母が誘っているのかもしれない。

話変わって、かって夕方になると風呂敷包みを抱えて長時間歩き回るおばあさんがいた。この方は商売の集金のつもりで出歩くらしいと聞いた。

だが落ち着かないのは夕方ばかりではない。

真面目なサラリーマンだった男性が老後の朝、突然勤めに行かねば、とカバンを抱えて出ようとするようになった、

困った奥さんが「あなた、後進に道を譲るのも大事ではないですか」と言って諭したが聞いて貰えなかったと仰った。

集金のおばあさんは数年歩かれ、おじいさんの出勤は比較的短期間で終わった。

人生は夕方に限らず朝もまた落ちつかない。

そそっかしく一日中落ち着かない私は朝な夕なに徘徊するようになるのだろうか。

お年寄りのマイクロピースジグソーパズル 美味しいタケコノ。

上越市髙田で日中7度にならず寒かった日、終日雨が降った。

こんなに寒くては折角の庭や畑の仕事が出来ない。予報では明日午後から数日晴れ間が見られるというので、本日は中休みに丁度良かったのかもしれない。

ところで以前、患者さんでジグソーパズルが趣味のお年寄り(女性)の事を書かせてもらった。これまで4000ピースなど、信じられないパズルをされていたが、先月の来院時、今こんなのをやっています、と以下の写真のようなピースを見せて下さった。極小ピースというものが1000個というのに挑戦され、ピンセットを使うらしい。

ピースを見ただけで頭が痛くなるのに、本当にお好きなんだなあ、これは才能だと、ほとほと感心した。

そもそもその昔たまたま娘さんが、もらいものと言って持参したジェームス・ディーンのモノクロ写真を完成させ、楽しさを知ったという。意外に高いので一時中断し、年金がもらえるようになって再び始めたと仰った。寒さと雨で畑中断の本日、暖かいおこたで存分に極小ピースと取り組まれたのではないだろうか。

サランラップに包まれた小さなピースをパソコンのキーボードに載せて撮りました。

サランラップに包まれた小さなピースをパソコンのキーボードに載せて撮りました。

さて、いよいよタケノコの季節になり、すでに煮物で2回夕食に出た。消化のことを考えて良く噛み美味しく食べている。

秋のミョウガとともにタケノコは子供のころから特別な楽しみだった。

大潟区のメンズの会とは 椿にメジロ、新堀川の桜。

午前の診療で、ある方から当上越市大潟区には、メンズの会というものがあることをお聞きした。

その方は会の幹事さんで、70才以上の男性だけによる月一の集まりだという。大潟水と森公園のビジターセンターに集合、体操、散策、昼食、茶話や歌などを楽しむ日課は、とても出席率が良いらしい。

何故男だけの会になったかお尋ねしたところ、以下のお話を聞いた。

そもそも地域の介護予防事業として生き生きサロンがあった。しかし集まるのは女性ばかり、男性はゼロが続いた。そこで男性を対象に似た主旨の集まりを試みたところ、すぐに希望者があり、8年目の今日20名の参加で続いている、ということだった。

参加者を独居男性と老々世帯の男性に限定。長続きを心がけ、人数や内容は現在のレベルで維持したいという。

女性のサポーターが協力されているが、男性にも厨房が得意な人もいて楽しいらしい。

世の中にはまだ隙間がある。年取って大勢の女性達の座に加わると、賑やか過ぎて時に気後れするのも事実。メンズの会はお仕着せではない、良い会ではないかと感心した。

歌うことの健康メリットを訊かれたので、以下のようにお答えした。

心臓と肺に良い、楽しくて気持ちが若返る、認知症の予防になるなど、メモに書いてお渡しした。「みんなきっと喜びますよ」と、その方。良い幹事さんに恵まれていると思った。

昼、診療所の椿にメジロの群が来ていた。

昼休みは美術館に向かったが、直前の犀潟は桜の新堀川を歩いた。

美術館の裏手で、ドードーと耕耘機が唸っていた。

美術館の裏手で、ドードーと耕耘機が唸っていた。

入学式が終わり、畑にジャガイモが植わり、田で耕耘機が唸る。

今年の春も様々に動き出した。

暖冬でもコタツと相撲 お年寄りの厚着。

今冬の当地は小雪などではなく、今以て無雪の様相で過ぎている。

ある種歴史的のようであり、90才を越えるお年寄りも、こんなのは初めてと仰る。夏は異常に暑かったので、冬は一転寒いのではと心配の気配が漂っていたのだが、異常な暖かさ。一体何が原因なのかさっぱり分からない。

ところで多くのお宅では、体が動くお年寄りが雪かきの係だ。例年ならば通勤する家族の為に、少なくとも車庫の前を朝夕に除雪しなければならない。中でも除雪車が寄せた硬くて大きな雪塊の始末は骨が折れる。しかるに暖冬の今年、それも一度あったか無いかで過ぎている。

楽な冬になり極端な運動不足を否めない。

毎日どうしていますか、と尋ねると、

「寝転がっています」

「テレビばっかりです」のほか、例によって

「コタツと相撲をとっています」

「コタツ番です」

「コタツのホゾです」

など、,どこか自虐を交えて仰る。

相撲を取ったり、番をしたり、ホゾになったり、という訳であるが、本当の所はじっとしているというのが実状であろう。

事のほか運動不足となった冬。それなりに気にされて、晴れた日の外出と歩行をされる人もいるが多くはない。それで屋内歩行や足踏み、ラジオ体操などを勧めなければならない。また動かない分、食事を軽くする事も大切と連日お話している。

話変わって、毎冬のことだが、お年寄り、特におばあさんたちの厚着には驚かされる。

7.8枚を重ねて来られる。

だから心音を聴こう、となると大変だ。

ブルゾン1枚(時には2枚)、カーディガン1枚、セーター2枚、メリヤス肌着2枚、下着2枚、合計8枚も珍しくない。

付き添いの方と袖を引っ張り、肩をはずし、外側だけでも脱いでもらう。このレベルの厚着のほとんどが85才以上の方だ。

その日の暑さ寒さに関係なく、厚着は確固として決まっているように見える。いくらご家族や私が話しても、寒いからと言って、ある物みな出して着るという。厚着は長年の習慣と安心、こうなると一種信仰のようでもある。

後からでは遅い「もっと親に聞いておけばよかった」。

過日ある方から明治13年、小山作之助16才における上京について、長野まで徒歩だった事は分かっていますが、その後はどうやって行ったのでしょうかと訊かれた。

私たちの家は作之助の母トヨの実家であることなどから、よくこのような質問を受ける。だが祖父の顔もしらない私にその13才年上の兄作之助の事などまず分からないというのが正直なところだ。

但し父は生前作之助を叔父さんと呼び、学生時代の東京生活で度々自宅を訪ねた事が作之助の日記にも記されている。作之助はある程度研究されているが、青春期になぜ親に黙ってまで上京したのか、如何にして音楽を志したのか、などはやや判然としていない部分がある。

このような事は生前本人に会った人であれば直接詳しく訊けたはずであろう。だが残念ながら私は亡き父に詳細を尋ねたことがなく、一方小山家の方でも細かに話す人がいなかった模様だった。今なら少なくとも父には一種執拗に尋ねてみたいところだが、残念というほかない。

話変わって、日頃あれこれ親に聞いておけばよかった、と思うことは多い。晩年の母にはかなり聞いたが、父には満州でのことをはじめ祖父母、さらに曾祖父母の人ととなりなどを、ほとんど聞いていなかった。

一つ言えることは、若き私自身それらに熱心な興味を抱いてなかった、ということがあり、もう一つ、父は煙たい存在だったというのもあった。

万一父にも私と似たような事情があったならば、その親や祖父母についてもあまり訊いていなかったかもしれないが、どうなのだろう。

ただ、12人兄弟姉妹の長男だった父の学生時代、帰省するとまた新しい兄弟が生まれていてイヤだった、と聞かされたことがある。また祖父の度々の事業加担と失敗、祖母の贅沢などで借金がかさみ、その返済のため現金を求めて満州に渡らざるを得なかったことを苦々しげに話したことはあった。

お盆になっても父は墓参りをしなかったのは、そんなこともからんでいたのだろうと、思っていた。

何かと口を閉ざす父に代わって、叔父叔母たちが曾祖父の断片的な逸話を話すことがあった。

写真なども無い曾祖父・貞蔵については、医者であり、生前幼い孫達を座らせては漢文を教えていたことを聞いた。語られたのは、不勉強の際、掛け軸を掛ける竹棒でピシャリと叩かれたことばかりなので、せがんで容姿や仕事ぶりなども訊けばよかった、と振り返っている。

(※貞蔵の作之助への生活支援に対して、作之助から送られた月々の小遣い帳が一通だけ残っています)

冒頭の作之助の明治13年の上京に戻すと、村上一郎著「おもかげ(伝記・小山作之助)」には吹雪の大田切小田切を倒れそうになりながら懸命に歩いたとある。ほかに父か叔父叔母から、ある日の宿泊は旧信濃追分の油屋旅館、その先は安中という話を聞いたような気がするが、自信はない。だが作之助の上京当持、高崎線、信越本線の開通はまだ先のことなので、すべて徒歩だったのは間違いないことだろう。

現在寿命はどんどん延びている、そのどこかで親に聞きたいことがあれば遠慮なく尋ね、親は伝えたいことがあれば、つまらない話と言って喋ってみるのも悪くないはずである。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 2025年、樹下美術館秋の催し三題

- 「小3の凄まじい体罰」をお読みいただいて。

- 上越市八千浦中学校の皆さま。

- 小3の凄まじい体罰 その3 終章。

- 小3の凄まじい体罰 その2。

- 小3の凄まじい体罰 その1。

- 小学校に上がるまでジャンケンを知らなかったAちゃん。

- 台風直後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る その2。

- 今朝方の雷雨 その昔、台風直後の上野駅から大潟町へタクシーに乗る。

- 厳しい残暑のなか頸城野の稲刈り。

- ほくほく線のポストカードで。

- 気に入って頂いたほくほく線電車の写真。

- 今年初めての赤倉CC 仕事上の最年長になっている。

- 今年前半の「お声」から 刈り入れ前の田んぼの雀。

- 週末の上京 小5の築地と叔母の周辺そして「横浜事件」。

- 昭和100年、太平洋戦争80年の声無き声を思って。

- お盆14日は柏崎市の木村茶道美術館へ。

- 来たる10月25日(土)は小島正芳先生の講演会「佐渡島の金山と良寛の母の愛」。

- お盆休みに入って。

- お礼のランチ会。

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月