文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

2021年7月12日(月曜日)

先週末4日間に亘って行われた2021年女子プロゴルフツアー「 ニッポンハムレディースクラシック」で、プロ7年目の堀琴音選手が初優勝した。

2016年「日本女子オープンゴルフ選手権」決勝ラウンドの終盤、アマチュアの畑岡奈沙選手に逆転され貴重な初優勝を逃した掘選手。かって新人賞に輝いた選手は、以後極端なスランプに陥り、シードを失い引退まで考えながら不調に苦しんでいたという。

しかし今季はコーチにも恵まれ、再び復活の兆しが見え、レギュラーツアーでの活躍が期待されていた。

以下ショットはテレビ東京スポーツの決勝の動画からです。

バンカーが連なる恐ろしげなグリーンに向かって打っていく掘選手。

バンカーが連なる恐ろしげなグリーンに向かって打っていく掘選手。

念願の初優勝。

念願の初優勝。

最後のパットを決めた後ずっと泣きっぱなし。

最後のパットを決めた後ずっと泣きっぱなし。

優勝がこんなに嬉しいものだとは思わなかった、と語っている。

ご覧のように今どき珍しく化粧っ気の少ない選手。派手なマニキュアやピアスも無いことにも驚いた。しっかりした雨用のズボンといい、いかに競技に集中しているかかが窺われる。

2016年秋、日本女子オープンゴルフ選手権で高校生アマチュアの畑岡選手に

2016年秋、日本女子オープンゴルフ選手権で高校生アマチュアの畑岡選手に

土壇場で抜かれた時の堀選手。

プロがアマチュアに負けて情け無い、と言って泣く姿が印象的だった。

(GDOニュースから)

この時 堀選手は「天才が1人来たと思った。勝つべき人です」と畑岡選手をたたえたという。

翌年プロに転向した畑岡は渡米し、一般に1勝さえ困難なアメリカで活躍。くしくも先週同じ日曜日に驚異的なスコアをもって4勝目を飾った。

なお掘選手が勝った最終日、一緒に回った最終組の2選手はいずれも新潟県出身者だった。

優勝経験者で、ママさんプレーヤーとして初の優勝が期待された若林舞子選手はプレーオフで掘選手に敗れ2位に、近時上位が多い若い高橋彩香選手は3位になった。ゴルフにおける当県出身者の活躍はとても頼もしい。

コロナの影響か、若者たちに戸外スポーツのゴルフ熱が高まっているという。ゴルフが好きな私には嬉しい。

2021年7月3日(土曜日)

ファイザーワクチンは途中から注射器が1バイアル5人分から6人分に変わった。それで人数調節が必要となり、一昨日と昨日6名ずつ追加し約7週間かけて高齢者の個別接種が全て終了した。

他に4回の老人施設、2回の高齢者集団接種も済ませ、ようやく1週間ほど休めるようになった。

デリケートで手数が多い薬液の準備調整は看護師が行い、注射は私が打っていた。およそ760回の未経験の筋注はやはり一人一人神経を使い、最も危惧した即時型アレルギーは遭遇せずに済んだ。

施設は看護師が打っている。先日会った彼女たちは、気のせいか表情に疲れが見えて気の毒だった。

実は私のところでは看護師が手術が必要な不慮のケガで途中から休みとなり、後半三分の一以後ワクチン液調整も自分が行った。

さらに緊張が増した2週間が過ぎたが、行ってみると準備時間のしんとした静寂は、大学病院時代に実験室で行っていた作業を蘇らせ、深い懐かしさを覚えた。

12日から職域と65才以下の接種が始まる。縮小した態勢を考え、対象を高齢者の半分に絞って行うことにした。

一息ついた昨夕刻、上下浜に行きホテルを撮った。どこにも出かけないのでせめて眺めるだけのホテルに旅情を覚えた。

遠隔を通過した台風の影響を受けて表情豊かな雲が見られた。

遠隔を通過した台風の影響を受けて表情豊かな雲が見られた。

ホテルの反対側に回っていつもの場所。

ホテルの反対側に回っていつもの場所。

紫色のとばりが降りる上下浜。

紫色のとばりが降りる上下浜。

アッカー・ビルクの演奏「Deep Purple」。

“眠りにつく庭に深い紫のとばりが下りる頃、、、”の歌詞があります。

時代を席巻したディオンヌ・ワーウィックの懐かしい「フィーリング」。

ハイファイセットが歌いましたね。

2021年6月27日(日曜日)

今から10年前、大震災と原発事故に関連する政府のコメントに「安心安全」というフレーズが盛んに使われた。

その言葉の曖昧さがとても気になって、当時安心・安全の愚とブログに書いた。具体性が曖昧のまま事態が流れる印象を否めなかったからだった。

安心安全、また安全安心は、2000年に始まった介護保険制度の議論の中で盛んに登場するようになったやに思う。画期的な制度の議論で、自治体の要人たちは安心安全を常套句とした。述べられるものは役所が用意した数字などであり、責任者としての意識と意欲は薄かった。

挨拶などの終わりには「制度も大事だが、体を鍛えて福祉の厄介にならないようにしよう」などとよく結んだ。

体は鍛えてもらうのは良いが、その後に巡りくる不自由を手当てするのが介護保険。

制度の意味が理解出来ず、肝心な話の方向が違うのであり、委員会では精一杯抵抗し理解を促した。

どれだけ鍛えたか知るよしもないが、その方達は後に、忌み嫌っていた介護保険にしっかりお世話になったはずである。

介護保険、大震災、コロナ禍とオリパラ、、、多用される「安心安全」。

そもそも安心させたいのであれば、安全を十分確保しなければならない。

ちなみに交通安全週間と言うが交通安心週間とは言わない。職場で労働安全週間と言うが安心週間とは言わない。

これらで安心と加えた場合、途端に気が緩みそうである。

安心という言葉には危険な側面がある。

安全を掲げたビル建築工事の下は、工事が完成するまで安心ではない。最初から安心を掲げたら「ウソだろう?」という事になろう。

過日の西村長官の会見は「安全・○○」(○○は確実だったか?)と述べ、「安心」が外されていた。

ある意味正直だと思い、むしろほっとした。

安全は科学的、可視的で明らかなものである。

一方安心は心理の問題で漠然としている。

安全でもないのに、上手いことを言われて安心してしまうことは、世間ならどこでも起こり得る。

国が行うのは安全を可能にする科学を徹底させ一日でも早くコロナ禍を終わらせることだ。

弁を弄して曖昧な「安心」を繰り返すことではない。

ぼんやりだが、私達は安心と安全のちがいを認識していて、聞かされる「安心安全」に違和を感じ、「安全」が薄められるのを心配するのである。

以下は今週末の写真です。

昨日見た近隣のタチアオイ。

昨日見た近隣のタチアオイ。

昨日新しいベンチで読書する人。

昨日新しいベンチで読書する人。

昨日、蓄音機でシャンソンやクラシックを掛けました。

昨日、蓄音機でシャンソンやクラシックを掛けました。

5,6カ所で咲き始めた庭のテッポウユリ。

5,6カ所で咲き始めた庭のテッポウユリ。

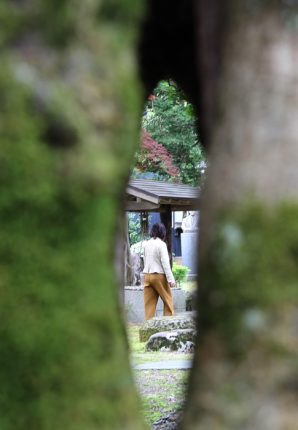

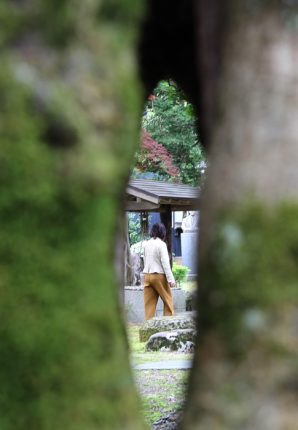

次第に一種「森」的な雰囲気が出てきた本日美術館の雨の庭。

次第に一種「森」的な雰囲気が出てきた本日美術館の雨の庭。

お客様も庭を愛して下さっていることが伝わる。

本日閉館前にコーヒーを飲んだ。

本日閉館前にコーヒーを飲んだ。

国は、ふだん国民が色々考えたり国を批判することを好まない。

だが近時、過酷なコロナによって、ものを考えることが自然に増えた。

2021年6月16日(水曜日)

15,6年前に東京のデパートの展示会で味の良い伊賀風の壺を購入した。

辻村史郎の作品だった。

昨日NHK総合放送の番組フェッショナルで辻村氏のドキュメントが放映され視聴した。

「作ることが、生きること 陶芸家・辻村史朗」のタイトルで、サブタイトルは-孤高の陶芸家・辻村史朗 山奥で生きる日々に密着-だった。

奈良県山中の仕事と生活はまさに自然とともに営まれている。そこで土と炎にまみれて汗する作家の姿に感銘を受けた。

番組で、

“作品を如何に作るかではなく 如何に生きるかである”。

と述べ、

苦境については、

“嘆くのにも、前に進むのにもエネルギーが要る。同じなら進む方にエネルギーを注ぎたい”

という主旨を口にされた。

理想に執念を燃やし苦闘する人に相応しい言葉だと思った。

以下は樹下美術館で所蔵する作品です。

自然釉の壺に山岳と人の美。

ご長男・辻村唯氏の平茶碗。

ご長男・辻村唯氏の平茶碗。

茶を飲むと美味しい。

茶を飲むと美味しい。

独学で、まあよくもここまで、と感嘆させられる氏の作品。

世間の名を求めず、失敗を肥やしに造形家として、美への執念ひと筋に生きる賜物ではないだろうか。

嘗て氏のことを知らず、ただ良かった、というだけで作品を求めたが、放映を観て素晴らしい人であることを知った。

現在樹下美術館はコロナの影響を考え、月末の呈茶を中止していますが、再開の際には、齋藤三郎作品とともに辻村氏親子の器を用いたいと考えています。

2021年6月9日(水曜日)

ふとしたことで中勘助の「銀の匙」を読むと、作者に興味を持ち氏の他著書も色々読むようになった。現在手許のは12話の「鳥の物語」で、過日の白鳥の後、昨日昼休みに「雉子の話」を読んだ。

少し長いですが、以下は拙あらすじです。

物語は、ある昔の長柄(ながら)の寒村に架かる橋と人々の話です。

村の川は急で大雨のたびに橋は潰れ、作る後から次々に流された。ついに離村まで覚悟する村人は最後に村の宮へ参る。願を掛けられた神官の娘である巫女は倒れるほど苦しみながら、神のお告げ“継ぎ袴(つぎばかま)で通る者を人柱に立てよ”と下す。人柱選びは村人を辛く追い込み、村は活気を失うまでになる。ついに神主自身が継ぎ袴を着けて村へと下る。それを知った娘は駆けつけるが父は人々の前で、掘られた穴に入った。

時は過ぎ、優しい青年の妻となった娘だが、父の犠牲に苦しみ、ついに病の床に着く。橋は立派に完成し、神主は北の国で雉子に生まれ変わっていた。雉子の父は娘恋しさにふる里を目指すが途中で猛禽に襲われ、右肩を負傷する。歩くだけになった雉子だが、かろうじてふる里に辿りついた。

一方、娘の容態を案じた夫は滋養の足しにと弓矢を手に狩りに出る。草むらで雉子の鳴き声を聞き、放った矢は雉子を貫いた。

その晩、娘の夢枕に立った父は、“私は北国で雉子に生まれ変わっていた。お前会いたさに、ようやく村までたどり着いた。しかし嬉しさのあまりお前を呼ぼうと鳴いた所、的になってしまった。お前は目ざめたら柱に架かる雉子の右肩を見てくれ、その傷が私である証拠だ”と告げる。翌朝、柱に架かった雉子の肩を見た娘は悲しみのあまり自ら命を落とす。

以上“雉子も鳴かずば撃たれまい”という言葉通りの結末です。人柱というものが本当にあったのか、いささか信じられませんが、伝説などはあるようです(数年前板倉区の人柱供養堂の前を通ったことはありますが、、、)。

「鳥の物語」 1983年1月17日 (株)岩波書店発行。

「鳥の物語」 1983年1月17日 (株)岩波書店発行。

鶴やひばりなど12の鳥が身内の物語を述べる形式。

野尻湖にある中勘助の詩碑は「ホオジロの聲」だった。博識の氏は愛鳥家でもあったらしい。

さて雉子の物語を読んだ昨夕、庭に出ると南の端に雉子がいた。本を読んだせいではないだろうが、久し振りに近くに現れた。

鉄ベンチの向こうでこちらを見ている。

鉄ベンチの向こうでこちらを見ている。

ややあってあぜ道に出た。

ややあってあぜ道に出た。

雉子が向いている方を見ると、ハクセキレイがからみ合っている。

雉子が向いている方を見ると、ハクセキレイがからみ合っている。

この鳥のつがいの情愛はこまやかで、非常に美しい場面があると聞いていた。

何とか写った一枚だが、確かにただならぬ雰囲気がある。

中氏にはハクセキレイも書いてもらいたかった。

鳥の世界でもハクセキレイのことは有名なのか。

鳥の世界でもハクセキレイのことは有名なのか。

うらやむように雉子がケンケンと鳴き。

ドドドドと羽ばたいた。

ドドドドと羽ばたいた。

その後しきりに毛繕いを行い。

その後しきりに毛繕いを行い。

植え終えた田に入っていった。

植え終えた田に入っていった。

本日午後、福祉施設の接種で2回目の問診を行った。残り2回、無事を祈っている。

ところが帰ると、ある事業所の担当者が、社員の接種の相談に来た。

自院、施設、集団と現在三つ同時に関わり、その半ばに差し掛かるや、今度は企業が入ってくる。

さらにたたみかけるように今夜一般接種について市の説明会があり、スタッフとリモートで参加した。

黒かった私の髪が後頭の一部で真っ白になっているらしい。

会長時代に聞いた言葉、“ものを頼むなら忙しい人に頼め”を何とも言えない気持で思い出している。

2021年6月2日(水曜日)

昨日に続いて新潟県立近代美術館の「「Viva VIdeo!久保田成子展」その2です。

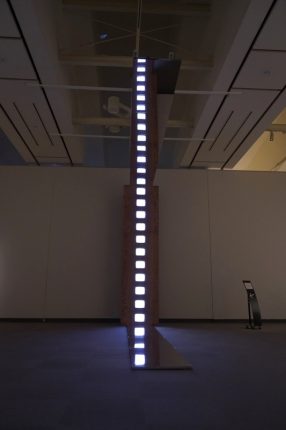

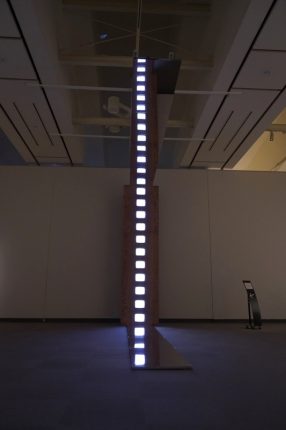

特に興味深く観たのはヴィデオ彫刻と名付けられる立体作品で、作品環境をともにするなどインスタレーションの側面もあり楽しめました。

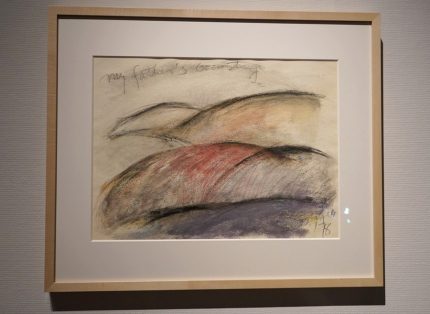

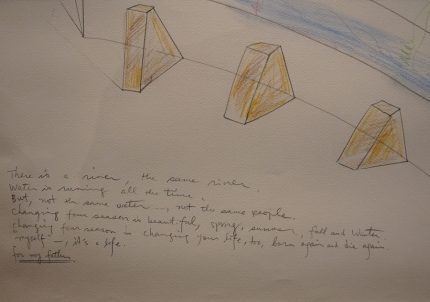

以下は昨日の続きで、まず「三つの山」です。

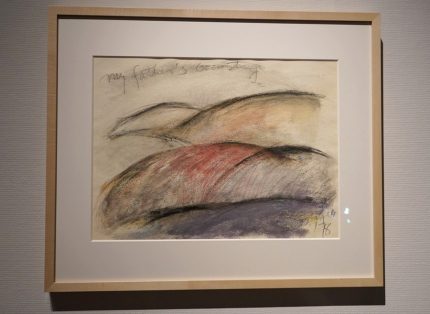

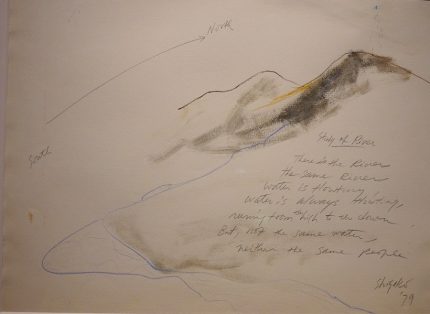

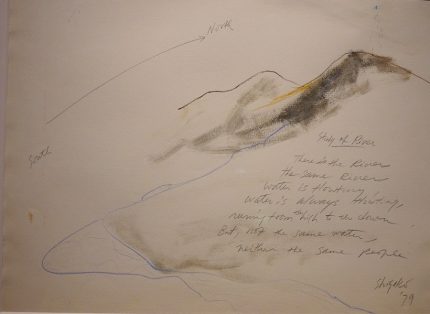

三つの山に関係したドローイング。

三つの山に関係したドローイング。

My Father’s Countryとタイトルされている。

久保田さんの故郷、新潟県の山の印象。

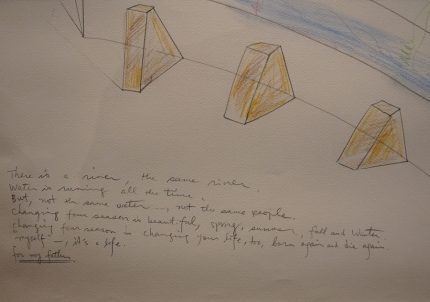

「三つの山」は奥の二つのピークと手前の噴火口を有する三つの造形からなっている。

「三つの山」は奥の二つのピークと手前の噴火口を有する三つの造形からなっている。

奥の山は体内を見せるように2カ所ずつえぐられたような構造で、

様々な鏡面がモニターを囲み、映像をさらに複雑に映し出す。

手前の噴火口。

手前の噴火口。

モニター映像と写り込む人が混在して華やかな万華鏡像になる。

山と人が歴史を共有しているイメージが浮かぶ。

続いて「ナイアガラの滝」。

滝の水音が続く水面は細かく波立ち、滝の裏側の造形物とモニターと照明を美しく映し出す。

滝の水音が続く水面は細かく波立ち、滝の裏側の造形物とモニターと照明を美しく映し出す。

非常に爽やかな場所になっている。

滝の裏側を覗いてみた。

滝の裏側を覗いてみた。

反射板でもある構造物とモニターが取り付けられ、照明

と映像が混み入った光の世界を創り出している。

ここを観ているだけでも面白い。

さらに「スケート」。

ロボットのようなスケーターがクルクル台上を回っている。

ロボットのようなスケーターがクルクル台上を回っている。

美しく反射される照明からスケートのファンタジーが伝わる。

角度によってポーズが異なって見える。

ポーズが決まるまでかなり試行錯誤があったのではと思った。

最後に「韓国の墓」。

1984年、パートナーであるナム・ジュン・パイク氏は34年振りの帰国を果たした。その際の墓参のイメージから制作されている。

墓である半球から大小の突起が出ている。

墓である半球から大小の突起が出ている。

それを通して内部を窺え、内部からは先祖の魂や声が放出されるようでもある。

美しい光が交錯して霊魂を慰めている。

大きな突起を覗くとモニターが見える。

大きな突起を覗くとモニターが見える。

パイク氏の家族、先祖の写真などが次々に映し出される。

最後の方の一部です。

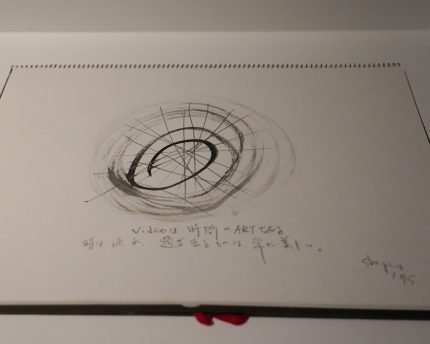

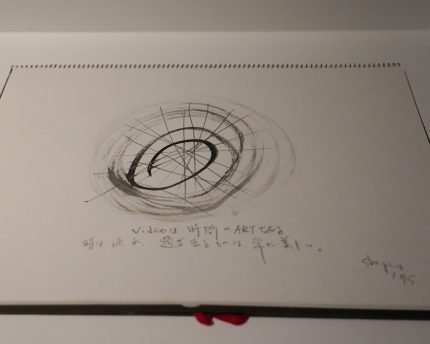

「韓国の墓」のためのドローイングか。

「韓国の墓」のためのドローイングか。

時間が渦巻き魂が放射される。

“ヴィデオは時間のARTである 時は流れ、過ぎ去るものは常に美しい“

とコメントされている。

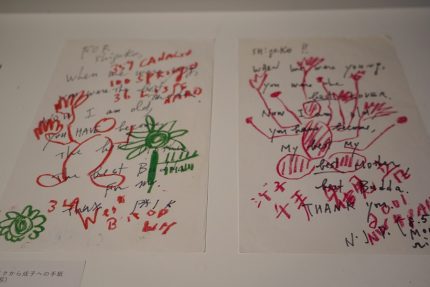

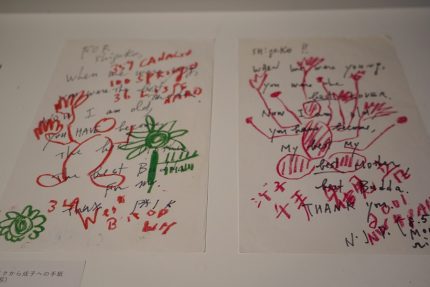

「 「パイクから成子への手紙」

「パイクから成子への手紙」

シゲ子千手観音(せんじゅかんのん)と赤で書かれ、千手観音と思われる絵が描かれている。

“シゲ子へ 私達が若い時、あなたは最高の恋人

老いた今、あなたは最高の母であり最高の仏様 ありがとう”と書かれている。

さて以上が「Viva Video!久保田成子展」の略々でした。

前衛的なアートにおいてもふる里の山河や両親や伴侶、そして人生・宗教観などの脈絡が通底していることが垣間見られ、僭越ながら人間久保田成子を身近にすることが出来た。

久保田さんのことは2014年、一緒に食事をしたご夫婦から初めて聞いた。ご夫婦はこの度の展覧会をご覧になり、私に話してくださり、長岡行きのきっかけになった。

知ってみると、久保田さんとは過去にごく小さな縁があったことが分かった。

・小学校5年生の時にピアノを習うため、直江津高校の直ぐ下のトンガリ屋根の久保田家に通い、成子さんのお母さんに教わった。

・母校髙田高校3年生の校長は成子さんのお父さん(久保田隆円先生)だった。

・当展覧会最後に成子さんに関するヴィデオ・コラージュ作品があった。そこで北川フラムさんのインタヴュー映像を観た。その中で氏は、姉が若い日、年上の成子さんと美術を通して親交していた事を話された。

私はその姉という人と附属中学校でクラスが一緒だった。

余談ながら、その人は美しく聡明で美術に造詣深かった。ある日の美術のテーマが「壊わす」だったかで、それについて描くことになった。私は困り、何故か下駄が燃えている絵を描いた。すると彼女がやってきて、いいね、いいね、と盛んに囃したことを覚えている。

そんなこんなで、作品の興味とともに、この度の久保田成子展はこれまで観た美術展で最も親しめ楽しめる催しとなった。

時間が紡ぐ運動と現象、それに関わる私達の意味。見過ごしがちな深いテーマをヴィデオによって切り取り探り、作品化を試みる。

若くして渡米し、現代芸術の巨匠たちと親交し、ヴィデオアートの可能性を先駆的に切り開き、世界に認められた久保田成子さん。上越でもっと知られ評価されるべき人ではと、自分を棚に上げて、思った。

6月6日(日曜日)までの会期ですので、道中気を付けてご覧になっては如何でしょうか。

今後本展は

国立国際美術館で2021年6月29日(火)– 2021年9月23日(木・祝)

東京都現代美術館で2021年11月13日(土)- 2022年2月23日(水・祝)

を巡廻する予定です。

2021年6月1日(火曜日)

一昨日日曜日のこと、午後の美術館で良く知っているお客様とお会いした。すると、いま長岡の県立近代美術館で「Viva Video!久保田成子展」を観てきた、と仰った。久保田さんのことは知っていたが、展覧会のことは知らなかった。しかも6日に終わるという。

周辺の催事などについて、いつもボヤボヤしているので肝心なことは皆様から教えて頂くことが多い。最終日の今月6日はあまりに近く、当日何があるか分からない。急がなければと考え、これから行って来ますと言って席を立った。

上越市出身の現代芸術家、久保田成子さんは直江津高等学校のご出身。美術に優れ高校時代から頭角を現し、進学した筑波大学を卒業すると一時国内で発表されている。本日会場で見た若き日の作品は創作への情熱や強固な意思が溢れていた。

1964年に渡米、活気に満ちていたであろうニューヨークを軸に実験的あるいは挑戦的な活動が始まっている。

このたびの長岡展では初期のグラフィックから、70年代から始まるヴィデオを駆使した意欲的で美しい立体作品を楽しく観ることが出来る。

会場入り口の大きな看板。

会場入り口の大きな看板。

以下特に目を奪われたヴィデオアートを載せました。

「ヴィデオ・ポエム」

「ヴィデオ・ポエム」

作者の顔が映る砂嵐状のモニターを包む赤い袋は、

送風されフワフワと気持ちよさそうであり、思わず触ってみたくなる。

傍らの短詩によると女性器の表象でもあるらしい。

以下は「デュシャンピアナ」シリーズから。久保田さんは思わぬ出会いにより現代美術の大御所マルセル・デュシャンの知己を得、敬愛し親交したといいます。

「デュシャンピアナ:マルセル・デュシャンの墓」

「デュシャンピアナ:マルセル・デュシャンの墓」

天井から連なるモニターは床の鏡によって上から下へ、

あるいは下から上へと視覚を刺激し無限な連続を想起させる。

「デュシャンピアナ:階段を降りる裸体」

「デュシャンピアナ:階段を降りる裸体」

現代美術と階段は相性が良い。

もう少しゆっくりモニターを観たかった。

「デュシャンピアナ:ドア」。二つの出入り口に一つのドア。

「デュシャンピアナ:ドア」。二つの出入り口に一つのドア。

デュシャン作品と同じ構造のオマージュ。

中の声はデュシャンの「アートは蜃気楼だ、、、」という呟きらしい。

壁には、「ドア/あなたの精神を開く ドア/あなたの精神を閉じる」

と書かれている。

以下はデュシャンの「自転車の車輪」を引用した作品。

デュシャンの車輪は椅子に固定されているが、この三つには1個→3個までモニターが付いていて、しかも時間が来ると回る。私が居たとき、間もなく回りますと言われ引き返して観た。像が映るモニターを回してしまうとは面白い着想で、こどもも興味を持つにちがいない。直裁的だが輪廻転生をイメージさせるらしく、確かにそう見える。

デュシャンを離れて以下はオリジナルの「河」です。

磨かれたステンレスの河に鮮やかな光が反射する。

磨かれたステンレスの河に鮮やかな光が反射する。

光は真上の三つのモニターから投影されている。

光は真上の三つのモニターから投影されている。

この作品はとてもきれいだった。次々に変わる光の色と形状は河の輪廻転生を表象しているという。

以下は作品に添えられていた「河」のドローイング。

“ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし”の方丈記冒頭を連想させる詩文が書かれている。

高低の水流に輪廻転成を。

高低の水流に輪廻転成を。

季節ごとの美しい流れにも輪廻転生を。

季節ごとの美しい流れにも輪廻転生を。

末尾に“For Father”と献辞されている。

展示の前半に帰国して闘病する父を見舞った際の映像が観られる。好きだったお酒の代わりにジュースを飲む寝間着姿の父親を愛おしそうに撮っている。何かと父への愛情が垣間見られました。

さて長々となりましたが、まだ終わりではありません。

もう少し続きがありますので、明日などに掲載しようと思います。

2021年5月21日(金曜日)

その昔の数十年前、在宅で訪ねる家の様子は様々で、時には理由があって散乱のあまり爪先だちでジグザク歩きをしなければ、患者さんにたどりつけない、お宅もあった。

福祉施策と人的支援でいまやこのような状況は見られなくなった。

余計なものが無くいつも片付いていて、行くのが楽しみというお宅がいくつもある。小さくて気が利いている旅館を訪ねるような感じがするのである。

本日の写真のお宅もそのような家だった。

外から眺めると二階の窓辺に白いカーテンや花が見え、庭は小気味よく、石段は掃かれている。

訪ね始めて間もないお宅だが、先日廊下がピカピカしているのに気づいた。訊いてみると、所有していた山に高速道路が通過することになった際、そこの松を切り出して家の改修に使ったと仰った。

初めて耳にするいきさつであり、そんな風に手持ちの木を材にして生かすことも出来たのか、と少々驚いた。

つややかな廊下。

つややかな廊下。

小さな節が一杯見え、一種面白みになっている。

小さな節が一杯見え、一種面白みになっている。

階段も直されている。

階段も直されている。

松は樹脂が多いのでつややかで美しくなること、丈夫なことなどで優れているという。切り出しや材への加工など手間が掛かったと思われるが、良いお仲間にも恵まれたのではと思った。

堅実で奥ゆかしい奥さんは私と同級生。ご主人は真面目一方の優しい方。

「良い奥さんですね」と言うと、恥ずかしそうにお互いを褒めあい、聴いていて幸せな気持になった。

以下は本日我が家の玄関の花と観音の様子です。

庭で咲いた黄色の芍薬と都忘れが生けてある。

庭で咲いた黄色の芍薬と都忘れが生けてある。

観音像は40年ほど前、ある方の数ものを通販で購入しました。

モデルそのままに現代的なお顔です。

本日のワクチンは20名、うち在宅3名でした。

在宅では一定時間観察をしますので、世間話をしたり、普段は飲まないお茶を頂いたりします。観察があるため1日3件が精一杯だと思います。

本日NHKテレビ『美の壺』スペシャル「レトロ建築」 で上越市髙田の世界館が紹介されました。冬場の撮影にも拘わらず美しく撮られていて、内容の良さといい他の大規模な建築と全く遜色無かった。さすがNHK、関わる方たちの願いが伝わる良い内容でした。

二人の姪が通っている自由学園を初めて映像として見ることが出来、歴史的建造物が開かれていることに感心しました。

2021年5月12日(水曜日)

日中暖かく高曇りだった日。

一昨日は長く庭を賑わしてくれたクリスマスローズを切りましたが、三分の一ほどまだ残っていました。本日それを切りシーズンが終わりました。

一昨日の切り花。

一昨日の切り花。

何人かの方が持って帰られました。

本日切ったのを加えました。さすがの鉢もいっぱいです。

本日切ったのを加えました。さすがの鉢もいっぱいです。

クイズです:本日かなり強い風が吹き、植えたばかりの「バラ」が一枝折れていました。

それを鉢に挿しましたがお分かりでしょうか。

丸囲みがバラです。

丸囲みがバラです。

大きくしてみました。

大きくしてみました。

明瞭ではありませんがお分かりになりましたか。

これまでで一番良く咲いたクリスマスローズ。昨年花後に根の周囲をほぐして施肥をしたこと、石灰をくべたこと、などありますが、本当は何が良かったのか良く分かりません。ただ来年を楽しみに、今年も根の周囲の手入れは行ってみようと考えています。

裏手の水田で田植えが行われています。さる10日、大潟区のナショナルカントリーの皆様です。

すぐ後ろの高速道路を車が行き交っている。

すぐ後ろの高速道路を車が行き交っている。

昨日その水田で見たツバメ。

昨日その水田で見たツバメ。

さて、枝に止まることもなく猛スピードで滑らかに飛ぶツバメは変わった鳥だと思います。時々数羽が連なるように飛ぶのを見ますが、巣立った若鳥が餌をもらうため親を追いかけているのではないでしょうか。

枝や地上で給餌すれば良いものを、空中を猛スピードで飛びながら餌のやり取りをするようです。急上昇や急旋回を繰り返すなど、あたかも子のトレーニングを兼ねているように見えます。

数千キロ離れた南の国から、前年の巣へ戻るのも信じがたいことです。

以下は幼少に聴いたツバメを歌った野口雨情作詞、中山晋平作曲「木の葉のお船」です。

父が買ってきたレコードで聴きました。海を渡るのに疲れたツバメが葉っぱに乗る、と聞いて可哀想だと思っていた気がします。

童謡とは思われない味わい良いコードが付いています。

△印はメジャー(Mまたはmaj)ですね。

歌:鮫島有美子

ドビュッシー風で余韻を持った素敵な編曲ですが、いかがでしょうか。

上のコードで演奏するとこんな風になるのでしょうか。

2021年5月8日(土曜日)

以前出かけたところ木曜日で休館していた柏崎市史跡文化財、飯塚邸。

本日好天の午後訪ねた。

壮大な作りのいわゆる豪農の館。緑が滲みる邸内は多くの日本間や茶室がある。わけても昭和22年に新潟県を巡幸された昭和天皇が休息、お泊まりになったお部屋には、おごそかで澄んだ空気がいまだに漂うのを感じた。

丁度吊し雛が飾られていて、心華やぐ。

丁度吊し雛が飾られていて、心華やぐ。

廊下の欅はみがかれ、意匠よくあしらわれている。

廊下の欅はみがかれ、意匠よくあしらわれている。

昭和天皇がお休みになった二階のお部屋。

昭和天皇がお休みになった二階のお部屋。

真っ白で立派な椅子。

床脇の障子の形は梅か、同家の家紋の桜か。とても合っている。

懐かしさやくつろぎを覚える肘掛け窓。

懐かしさやくつろぎを覚える肘掛け窓。

ボランティアの方であろう、お花の手入れをされていた。

ボランティアの方であろう、お花の手入れをされていた。

木のウロから井戸を覗いていたら人が通りました。

木のウロから井戸を覗いていたら人が通りました。

眺めに飽きがこないよう天地四方に変化を見せる庭。

眺めに飽きがこないよう天地四方に変化を見せる庭。

最後に倉を改装した展示室を観た。

最後に倉を改装した展示室を観た。

上手倉と下手倉があり

本日はお茶道具はじめ生活用具のある上手倉を観た。

青磁など品の良い茶入。

青磁など品の良い茶入。

金襴手や南京ものの赤絵鉢。

金襴手や南京ものの赤絵鉢。

鳥が描かれた染め付けの菓子皿。

鳥が描かれた染め付けの菓子皿。

とても気に入りました。

倉の2階から。

倉の2階から。

小さなお客さんも来ているようでした。

小さなお客さんも来ているようでした。

ゆっくり興味深く観て回りました。

寄贈された柏崎市が管理運営する文化財に、周辺の方々が熱心に協力されているのが窺われました。それだけの親しみと魅力があるにちがいありません。

「鳥の物語」 1983年1月17日 (株)岩波書店発行。

「鳥の物語」 1983年1月17日 (株)岩波書店発行。

つややかな廊下。

つややかな廊下。

木のウロから井戸を覗いていたら人が通りました。

木のウロから井戸を覗いていたら人が通りました。