文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

満月 古い歌「月光と水玉模様」。

今夕は満月、ネイティブ・アメリカンの呼び名に由来してピンク・ムーンと呼ばれるらしい。この時のピンクはフロックスの花の色で、シバザクラもフロックスの仲間だという。確かにいま美術館の石垣にも小さな群を作って咲いている。

夕食中今か今かと待っていると上った。

月の曲は色々ありますが戦前からの古い曲「Polka Dots and Moonbeams」も好まれて演奏されるようです。

フォー・フレッシュメンによる「Polka Dots and Moonbeams(月光と水玉模様)」

(1960年のアルバムから)

1973年だったか、玉川高島屋のレコード売り場で親しくしていた先輩がヘッドフォーンをつけて視聴していた。近づくと聴いてみる?と言って耳に当ててくれたのが、このフォー・フレッシュメンのレコード。ヘッドフォーンで聴くステレオ音、そのコーラスの素晴らしさにとても驚いた。

ざっとですが、以下のような歌ではないでしょうか。

“ある庭でカントリー・ダンスのパーティがあった。突然誰かがぶつかってきて、あらごめんなさい、という声。月光の中に水玉模様の服とツンとした鼻の女の子が。思い切ってダンスを申し込むと踊ってくれた。月光と水玉模様にツンとした鼻の女の子、夢のようだった。いつかライラックが咲く小さな家で、おとぎ話のように暮らすのが見えていた”

トミー・ドーシー楽団とフランク・シナトラとの名コンビで同曲です。

(1940年の録音)

本日キョウガノコが何株も届きました。

今朝の新潟日報「にいがた人の本棚」と「銀の匙」。

去る3月末、新潟日報日曜版月2回のコラム「にいがた人の本棚」に向けたインタビューを受けていた。愛読書に類する書物を取り上げ、それにまつわる種々を話し、囲みとしてまとめる企画だった。

なぜ私にお鉢が回ったかはっきりとは知らされなかったが、かなり前もって打診があり、逡巡した後お受けし、書物「銀の匙」を取り上げることになった。

来訪された記者さんから「銀の匙」のあらすじや読みどころなどと共に、著者の事、私の生活と読書などを訊かれた。記者さんは柔軟で知的な人。話を楽しむようにインタビューを進めてくださった。

とりとめ無い話をきれいにまとめて頂いた記者さんは、本当に凄いと感心した。同書や著者について調べていることも窺われた。同行のカメラマンさんも熱心で、最初は美術館館内で、後から外のベンチで撮ってもらった。桜の陽光のせいで、しわくちゃの顔がトッチャン坊やに変わっていた。

さて前後篇のある「銀の匙」前篇は、27才の著者による明治中頃の幼少時代の自伝的小説。シーンの一つ一つは、読む者が主人公のすぐ隣か後ろに居て、それらを目の当たりにしているように鮮明に描かれる。主人公の幼少は虚弱で敏感ゆえ、一見ありきたりの出来事も物語か事件のような波乱や美しさがあって興味深い。

ひ弱な頃の主人公(私)は前後して二人の可愛い女の子に好かれる。ともにおませで活発。遊びを通して彼女らに翻弄されるが、そこには明らかな好意や愛情が生まれていて、周囲から嫉妬もされる。

ほかに“おばさん”という貴重な人物がいて、病弱な母親に代わって私を背負い、歩き、導き、ともに遊ぶ。伯母さんは漢字を読めないが非常に博識で信心深く、第二の主人公ではないかと思ったほどだ。

おばさんは立場上責任として関わっているが、その態度から並々ならぬ愛情が読み取れる。

二人の幼女とおばさん、いずれも女性だ。何をしても互いの距離と心は絡み合うように睦まじく近い。幼少からこれほど異性に好かれる著者・中勘助とはどのような人だったのか、前篇を読み始めるや興味を禁じ得なかった。

主人公は中学生になるころから急に知力がつき身体も壮健になるが、生き物はじめ万象の摂理を愛し、「銀の匙」後編では、男らしさに憑かれる14才上の兄と常に衝突する。

かって著者の幼少は大変な美少年ではなかったのか、と書いた。ネットや書物で知った成人の中勘助は身長が180㎝もあり、外国人か俳優のように見栄えの良い容姿をしている。幼い頃はことさら可愛かったのであろう。

成長した著者は一高、東大へと進む。

「銀の匙」とは別の話だが、家庭に於いて凄まじい不条理と確執の渦へ巻き込まれる。それから逃れ、かつ物書きとして家計に付与するため敢えて放浪の身となる。

その過程で「銀の匙」前編は野尻湖弁天島に籠もって書き上げられた。柏原駅から送付された原稿に目を通した夏目漱石は、“美しい,、自分には書けない”と絶賛し、朝日新聞の連載が決定した。

後年氏は兄の病と狂気に等しい行動に苦悩しつつ、一方で美しい女性たちの愛の告白に遭う。知的で見栄えの良い男性は一見幸福そうだが、深刻な人間関係や問題にも悩むのであろう。詳しいいきさつは知らないが次第に禁欲的な生き方へ、そして仏教へと傾注していく。

この間に小説「犬」を書いている。

「犬」には異教徒と通じたうえ子を宿した美しい娘への異常な嫉妬から、魔術を使って娘と共に自ら犬になり飽くなき色欲にふけるバラモンの聖人が描かれる。「犬」の読後、一体どこでこれが美しい「銀の匙」と繋がるのか、めまいを覚えるほど混乱した。

「銀の匙」を書いた27才の著者には、直前の妹の死、兄の病および兄嫁への同情や思慕、ほかに様々に複雑な事件があったのであろう。自他が陥っている辛酸と自らの苦悩の浄化、あるいは魂の補償や解毒として「銀の匙」を書いたのでは、と精一杯空想してみた次第です。

昨年1月26日、たまたま訪れた野尻湖湖畔で中勘助の詩碑に出合いました。それは昭和20中頃~30年代、家族とともにたびたび訪れた懐かしい野尻湖の旧バス停の一角にありました。碑には弁天島で再びホオジロの声を聞く勘助の深い孤独が刻まれています。

松山選手の偉業 私達のワクチン副反応と接種の前進。

松山英樹が今年のマスターズゴルフでチャンピオンに輝いた。怪物のごときスーパースターが争うメジャー大会は完璧が求められ、運不運さえも克服しなければ優勝に届かない。松山選手の達成は偉業としかいいようがない。

一昨年の全英における渋野選手といい、続けてゴルフに光が当たったのでとても嬉しい。

ことゴルフだけは、どのような形であれ、名門霞ヶ関CCにおけるオリンピックをテレビで観てみたいと思う。

優勝が決まってスタンディングオベーション。

優勝が決まってスタンディングオベーション。

長い影が長時間の熱戦を物語っている。

米国で肩身の狭い思いをするアジア人が歓声とスタンディングオベーションに包まれる。ゴルフのジェントルマンシップとは言え、偏狭なナショナリズムが少しでも薄まればと心から願われる。

さて11日午前遅く受けたコロナワクチン。接種直後我が二人のスタッフは全く痛くなかった、と言った。ところが二人とも当日夕刻になると急に注射部位が痛み出したという。

さらに翌12日の午後遅く、一人が37.8℃に発熱した。私の直後からの痛みは物理的なものであろうが、スタッフの数時間後の痛みと発熱は免疫生成に関わる反応と理解することが出来、熱には少しためらったが高熱移行を危惧してアセトアミノフェンを一錠服用してもらった。

するとその晩遅くの電話で、すっかり解熱し気分が良いという返事があり、ほっとした。

私の直後からの痛み、女性スタッフ二人の数時間後の痛み、そして女性一人の2日目の発熱。三者三様の反応を経て三日目を終える。

この先の遅延反応と3週間後の2回目の接種での課題は残るが、現在痕跡的な痛み以外そろって常態に戻った事に安堵している。

報道で知らされる通り、インフルエンザワクチンなどより多めの副反応は、抗体産生機序を明瞭に反映するものと考えられ、その点でも効果が期待される。

ささやかな日常ながら感染リスクは何処にあるか分からない。また掛かりつけの方に限定して必要なPCR検査を始めているので、ワクチン接種を何とか全うしたい。

昨日、矢継ぎ早に来る検査や接種におけるICTの使いづらさを嘆いた。すると願いが通じたのか、今朝医師会から個別で行う接種予定数をカレンダー付きのFAXで訊いて来た。

さすが医師会、現在この方法が最も明解で実用性が高い。

あとは安全、円滑を期して慎重に臨みたいと、昨日とは打って変わり前向きな気持になれた。

ここへきて経験則が通用しそうもなく、先行きは不透明だが、今夏が正念場ではないだろうか。

ワクチンが前線病院の負担を和らげ、広く住民の安全に寄与することを願って止まない。

本日夕食の鯛かぶら。

本日夕食の鯛かぶら。

カブは鯛のダシが滲みて美味しかった。

先日のソーメンに続いて本日も鯛。アラは200円程度で買えるらしい。

晴れた土曜日に鳥を見ながらSPレコードを聴いた。

よく晴れ昨日の寒さが緩んだ本日土曜日午後、A氏B氏夫妻が来られ、持参されたSPレコードを掛けて過ごした。

オーボエとチェロ、そして歌が掛かった。曲はシューマンとドビュッシーのロマンス、歌は愛の妙薬。

陽を浴びる花、水浴びをするツグミ、明かりに止まるジョウビタキ、神経に優しいSPレコードの音。内外とも重圧の日々にあって心癒やされるひとときだった。

本日もガーデンライトに止まったジョウビタキ。

本日もガーデンライトに止まったジョウビタキ。

ツグミといい、間もなくシベリアなどへ帰るらしく、別れが近づいている。

良いお天気が予報されている明日、二つ大切なことがあり少々緊張させられる。

“春なのに”というヴォーカル曲と演奏 東日本のコロナ拡大傾向。

日中空はしっかり曇り、本日いつものA氏とともに初めてのBさんC氏とゴルフをご一緒しました。

初めての方とも楽しく回れるのがゴルフ。極地を思わせる気象のもとでもやろうと思えば出来る?のもゴルフ。私は後半崩れたが納得がいくラウンドでした。

あいにくのお天気で、レンズ雲を交えいろいろな雲が出ては消え、雨もぱらつき風も吹き、何とも活発な曇り空でした。

今ごろはまだお天気が安定せず、善し悪しを繰り返します。

本日動画サイトから以下、「It Might As Well Be Spring」を三つお借りしました。

“まるで春のよう”とか“春なのに”などの邦題が付いているこのジャズ・スタンダード曲は不安定な春の気分を歌っています。

ブロッサム・ディアリーのピアノ弾き語りです。

フランスを行ったり来たりしたディアリーはフランス語で歌っています。

風の柳のように騒がしい心、一方誰かが待っていそうな気分、などと

英語の本歌では歌われます。

上掲のみずみずしい録音は1957年。動画メモによれば、サイド・メンのベースはオスカー・ピーターソンを支えたレイ・ブラウン、ドラムスはカウント・ベイシーを支えたジョー・ジョーンズという輝かしさでした。バック・コーラスもいにしえのディズニー映画のようで私は好きです。

こちらは初めて観たビッグ・バンドの演奏です。

素晴らしいテクニックとアンサンブルは大人のバンドそのものですね。

曲はリリカルなケニー・ドゥリューにぴったりです。

切れ味良いN.H.Ø.ペデルセンのベースも歌い、

エンディングの余韻といい、何とも言えません。

春なのに春のよう、と時期はずれ風に色々連ねて申し分けありませんでした。

ところで宮城、山形、福島、長野、群馬。新潟県など、今までになく中東部のコロナが盛りはじめ雰囲気が悪い。

反対に西南では下火に見えなくもない。すでにウイルスは夏へのシフトを始めたのだろうか。

山形の飲食関連の店主が、感染を出す前に自分で閉める、とインタビューで答えていた。

東北の実直さが効いてブレーキが掛かれば良いが、この方達こそ国に守ってもらいたい。

多くの人の苦悩をよそに、ニュースが伝える聖火リレーはひとごとのようにどこか空しい。

本日樹下美術館のホウキザクラと向こうはハクモクレンです。

本日樹下美術館のホウキザクラと向こうはハクモクレンです。

双方はともに大きい木ではないのですが、写真はかなり立派に見えます。

金沢市のお土産、諸江屋のオトギクズユ。

過日、金沢に詳しい方が国立工芸館に行ってきました、と言って諸江屋のお菓子「オトギクズユ」のお土産を頂いた。

2020年、金沢市に開館した国立近代美術館の工芸部門である国立工芸館を観てこられたということだった。

あまり出ない私達。でも出かけられた方が見えては時にはこうして情報やお土産を頂く。2月の十日町博物館行きもそのようないきさつがあり、“皆様から聞いた”という、それがまた楽しかったのだと思う。

いろはカルタのように、どこか懐かしいパッケージの「オトギノクズユ」

いろはカルタのように、どこか懐かしいパッケージの「オトギノクズユ」

熱湯を注いでかき混ぜると、あら不思議今はむかし、軽い甘みのくず湯が出来る。

熱湯を注いでかき混ぜると、あら不思議今はむかし、軽い甘みのくず湯が出来る。

小さなカキモチのようなものが2個浮く。

是非とも金沢へ行き、国立工芸館を訪ねたい。また嬉しい低カロリーのオトギクズユを少しまとめ買いし、しばらく昼食時に飲んでみたいと思った。

いよいよ明日開館 あらためて「齋藤三郎の絵と書」「倉石隆の肖像画と自己投影像」 ある記者さんと「馬上の人」

いよいよ明日が2021年度の開館になります。

本日ぎりぎりまでかかって来館者様に配る展示作品の紹介文を作りました。樹下美術館は全く小さく、その一から十まで個人施設です。自分が楽しむ室を皆様に開放せて頂くという、我が儘な本質のもとに始まり今日まで営み、今後も変わりなく推移することを願っています。

そうは申せ、一旦美術館と称すれば一種公共性を帯びるのは自明のこと、一応の自覚をもってやってきましたが、もとより凡庸浅学のうえ怠惰な日常。学識的な言動には全く曖昧さを禁じ得ません。

左様に以下展示の概要説明も自己流の域、ある個人の見解ということで、お許し頂かなければとお願いするばかりです。

勿論、責任や勉強のため皆様のご意見ご助言はこれまで通り、貴重なご好意としてお聴きして行きたいと思っています。

それでは、

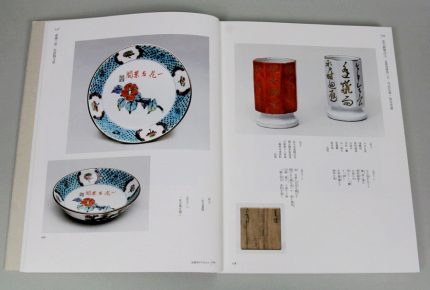

●陶芸作品展示「齋藤三郎の絵と書」

旧栃尾町(現長岡市)出身の齋藤三郎は18才の時に陶芸の道に入りました。後に絵付け陶芸の人間国宝になる二人の陶芸家、近藤悠三、次いで富本憲吉に師事したのはとても幸運だったと言えましょう。

5年もの修業を完遂し得たのは三郎が造形、絵付け、書、教養、それぞれに優れた才を有し、師達がそれを高く評価していたためだと考えられます。

中国出兵後、帰国し上越市寺町で窯をひらいた三郎は、民藝風な素地に江戸時代の琳派に通じる趣きを重ね、加うるに師の富本氏に連れ添って訪ねた九谷の陶風を自らのものともしました。

絵付けのモチーフはあまねく雪国の草木であり、風雅のうえに親しみと上品さが滲む作品を沢山造りました。

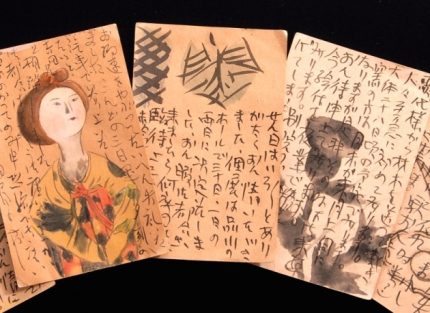

この度の展示では、氏の書にも光を当てましたので、関係する作品や手紙類をどうかご覧下さい。

大変勝手な印象ですが、書にも氏が愛した草木の品と流麗さ、繊細さと強靱さなどを見るのは私だけでしょうか。 みなが草花を愛するように、氏の書もまた私達を惹きつけるにちがいありません。

手紙類には仕事の精進と生活支援を頼む趣旨が多く含まれています。

手紙類には仕事の精進と生活支援を頼む趣旨が多く含まれています。

昭和20年代中頃、芸術家はおしなべて貧しく、手紙は近況を告げると同時に、支援者に助けを働きかける重要なツールでした。三郎の手紙と作品に動かされ、父は喜んで窯出しに向かっていました。良い手紙を書くことは生きるためにとても大切だったのですね。

●絵画作品展示「倉石隆の自画像 自己投影像」

倉石隆が敬愛したレンブラントはじめ、内外の画家は好んで自画像を描きました。人間を描いた倉石氏も当然そうしました。しかし氏の当館収蔵のそれは作品「みつめる」以外一般のような肖像ではなく、別の形を借りそれに投影させ(表象させて)描かれました。

展示作品の多くは愚者、空腹、ピエロ、漫画風に悩む人、壊れた操り人形など、いずれも存在の負に自らを投影しています。

自己のネガティブな要素を描くこと。それには相当な覚悟と自己追求の深刻な作業が必要だったに違いありません。ですが何度もやり直しの跡が見える作品を眺めるにつけ、どこか吹っ切れた感じを受けるものもまた事実です。

「黄昏のピエロ]はやはり悲しいです。しかし孤独は万人がともにする人間の一面であり、共感と親しみを覚えるのですが、如何でしょうか。

最後に「馬上の人」です。この氏は前進しています。オレンジの光の中を、馬に乗って坂を上ろうとしています。1979年、後期にかかろうとする時代における挑戦の決意でしょう。その男を隅に小さく描いたのも氏の美学ではないかと思うのです。

初めて人馬を拡大してみました。

初めて人馬を拡大してみました。

とても格好よくテンポ良く描かれていますね。

その昔、最初に「馬上の人」を展示した時の事、ある方とお話ししました。人物をドン・キホーテに見立てているのでしょうか、と述べると、その人は、いやこれは倉石氏の挑戦の決意を描いているのでは、と仰いました。目を凝らすと人物の姿勢、馬の歩みの力強さから、確かに氏の仰る通りだと心から同意し、私自身ほっとしました。

その方は当時、ローカル新聞の記者さんでした。よくお話しする機会があり常に高い見識に驚かされました。

本日冒頭でごちゃごちゃと並べましたのも、「馬上の人」にまつわる記者さんとの話を思い出したからでした。

明日からの開館、コロナに配慮しながら慎重に始めたいと思います。

皆様をお待ち致しています、どうか宜しくお願い申し上げますす。

大変申し分けありませんが、

●3月31日まで午後1時~5時の開館。

●この間は飲み物およびケーキのサービスに限定させください。

「続 良寛遺墨集ーその名筆とゆかりの人々」と齋藤三郎作品 3・11のこと。

書物「続 良寛遺墨集ーその名筆とゆかりの人々」 全二巻 序・泉田玉堂、 執筆・小島正芳、 企画編集・ 関谷徳衛 淡交社発行 2021年2月26日発売。

執筆者の小島正芳さんから届けられた函入りの大型本は素晴らしかった。

かなり昔、何冊かの良寛さんの本をすがるようにして読みそれなりに心酔した。何も無いというが全てがある人、良寛。そんなイメージを今でも抱いている。

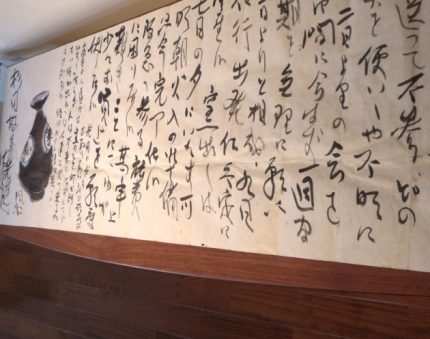

このたびの本は一言で言えば「美しい本」だと思う。渋いグリーンを基調にした装丁が施された函入りの上下二巻は読みやすく、大変親切に編集、執筆されている。良寛は勿論、その縁者、後年の理解者、名だたるフアンまで作品と説明は逐一丁寧だった。

第一巻は作品写真で、それらは大きく色彩は自然で、釈文や読み下しが附され心おきなく鑑賞できる。第二巻は作品のモノクロ写真の再掲にさらに詳しい解説が加わる。

巻末に附された良寛の年譜、系図、440余人にわたるゆかりの人々や膨大な参考文献などは綿密で、専門書と同時に安心な入門書でもあるまいか、と思った。

ページをめくる度に師の貧しさと清らかさ、美しさと深さ、あるいは人間らしさなどが浮かび、読む人それぞれの良寛に出合うことができるのではないだろうか。

渋いグリーンを基調にした函と本の麗しい装丁。

渋いグリーンを基調にした函と本の麗しい装丁。

お茶を服すように爽やかな印象。

本中の一部。一閑(右)および思無邪(左)。

本中の一部。一閑(右)および思無邪(左)。

以下解説の要旨。

閑は心の中がのどかで無心であること。良寛が大切にしていた心境。

思無邪:思ひ邪(よこしま)無し。論語にある言葉。

執筆の小島先正芳先生がよく口にされます。

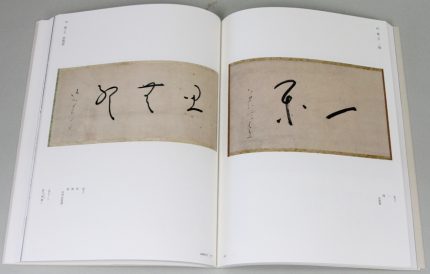

特筆中の特筆。

特筆中の特筆。

ゆかりの人として齋藤三郎作品(左)が掲載されている。

皿のふちに良寛の詩から「花開蝶来」がしたためられている。

右は北大路魯山人の筆筒(ひっとう)。魯山人と並び示されるとは。

「続 良寛遺墨集ーその名筆とゆかりの人々」 (株)淡交社 令和3年3月12日 初版発行

A4判変型 2巻セット(ケース入) 総400頁 (カラー208頁・モノクロ192頁)の体裁で17600円です。

●ちなみに細川家ゆかりの永青文庫美術館(東京都文京区目白台)で「心のふるさと良寛 Ⅱ」が今年4月24日~7月4日の会期で開催されます。

小島先生は本展も監修され、齋藤作品が展示される予定ということで、とても光栄です。

●先生の講演会「齋藤三郎の絵と書」が来たる4月3日、午後3時から樹下美術館で開催予定です。

さて本日、東北大地震から10年が経ちました。当時仙台市に二家族、南三陸町に一家族の縁者がいました。いずれも直ちに音信不通となり、特に南三陸街町の弟は6日間も音信が途絶しました。

被災地の心配ばかりしていたせいか、長い揺れを覚えていますが、その時家に居たはずの自分はどこで何をしていたのかさっぱり思い出せないのです。仙台の無事は間もなく確認できましたが、南三陸町の方は、弟と親しかった小室等さんのルートから無事が知らされた経緯がありました。

丁度新潟市の知足美術館で拙植物画の個展会期中。順調に推移していましたが、それどころではなくなりました。

ところで良寛の時代に三条を中心に震度7,1607人が失われる大地震が発生し、良寛は深く悲しみ、被災者を励ましたといいます。

地震の詩があり、その一節に“凡て物微より顕に至るは亦尋常”とあり、今日のコロナ禍にも通じる観点が示されていました(上掲本から)。

すべて物事は、かすかな兆候から始まり大事に至るのは世の常と述べているようです。

長くなりました。

二回目の寒波。

外れるのが普通だった昔の天気予報と違って近時の予報はピタリと当たる。それで予報の事を、当たるとか外れるなどいう言い方をしてはいけなくなった。

その当たる予報どおり今日は降った。特に昼からは本降りとなり施設行きで何度か除雪車を見た。

苺の香りのチョコレート。

苺の香りのチョコレート。

毎年義理堅い施設の看護師さんたちから頂く。

有り難うございました。

さて今回の寒波も相当強そうだ。

だが空は1月の豪雪で雪を使い過ぎているので、あれほどまでにはならないのではと思っている。

明日も降るようであり、念のため手を貸して頂ける方に明日朝の除雪をお願いした。

道がついた大潟水と森公園 戻って来た水鳥たち 「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」。

好天の今日は大潟水と森公園を歩いた。

去る1月18日に行った時は豪雪によって南のトイレ棟まで200メートルほどの道だけだった。それが本日ほぼ全周出来るまで除雪が進んでいるようだった。

好天の週末、多くの人が歩きソリ遊びに興じる子供達の声が響いていた。

分厚い雪に覆われていた鵜の池に水面が現れていた。

分厚い雪に覆われていた鵜の池に水面が現れていた。

湧水と雪解け水が一緒になってゆっくり流れている様子。

1週間から10日はお腹を空かせたことだろう。

1週間から10日はお腹を空かせたことだろう。

吉川区長峰の水田で一心不乱に食べるコハクチョウ、マガン、オオヒシクイ。

さて明日ヴァレンタイン・デイ。

以下は私がよく聴いた昔の歌手の「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」です。

ペリー・コモの「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

1961年予備校に入った年に初めて買った25センチLPに入っていました。

イーディー・ゴーメの「マイ・ファニー・ヴァレンタイン」

1960年代に2回グラミー賞に輝いた人。

仲の良い夫スティーブ・ローレンスとのデュエットも評判でした。

音楽の好みはほぼ30代までのものが生涯続くと、何かで読んだことがあります。それは如何ともしがたく私にも当てはまり、本当に困るほどです。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月