樹下美術館のノートから二つ。

ささやかな樹下美術館に何冊かノートを置かせていただき、

思い思いご自由にお書き頂いている。

なかでもカフェの丸テーブルは横書きで、そのせいか若い

人がよくメッセージを残されイラストが添えられていることが

ある。

このたびは本日目にした最近の記事から二つご紹介させて

頂きます。

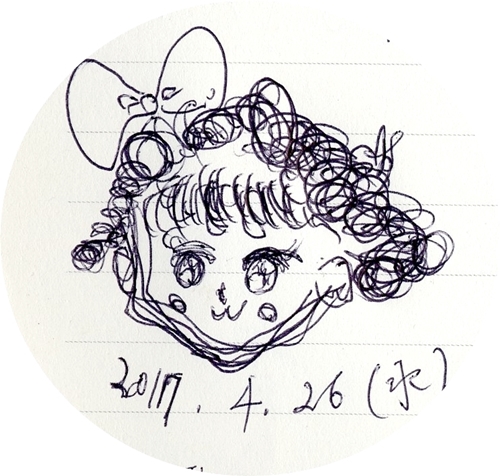

最初は女性です。

可愛いイラスト。

以下の文がありました。

〝春のいろいろな花が盛んに咲いていて美しいです。よその

店ではカップ1杯しか飲めないのですがここではポットにある

限り2杯も3杯も飲めていいです。

「のみほした器の底の小宇宙」 「花びらよ雨の緑にまいおど

る」 「ティーカップみたさに追加注文!」。

さいがたの田園と春のチューリップ、ピアノのBGM、感激して

しまいました。

カフェにある「ひるね」の絵画も夢に出て来そうです。この緑の

景色にパノラマの窓、なんてぜいたくでしょうか!関東では味

わえません。

ぜひ次回は家族や友人達をつれて訪れてみたいです。美しい

茶器も美術品も「小宇宙」の世界でした〟

なんて嬉しいメッセージでしょう、有り難うございます、ぜひまた

お訪ねください(館長でした)。

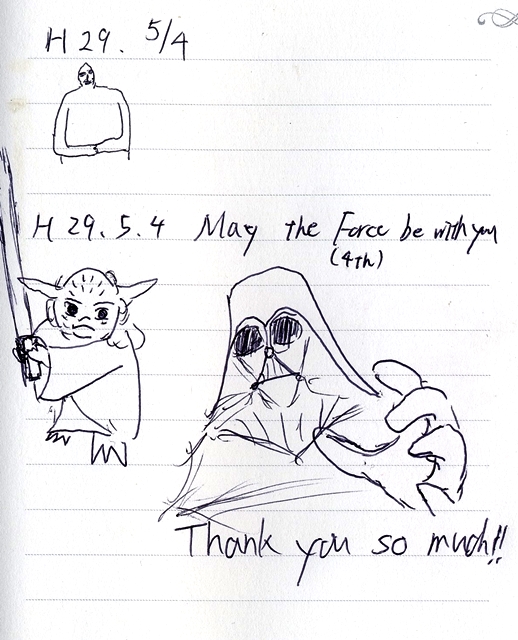

次はスター・ウォーズです。

私は映画を観たことがないのですが一見してスター・ウォ

ーズです。上方に小さく描かれた人間も雰囲気がありま

した。

ところで何気なく書かれたキャプション「May the Force

be with you」は何か意味あり気でした。

普通なら〝貴方に力あれ〟のようなメッセージでしょうが、

the ForceのFの大文字が気になります、下の4thも、、、

そこでMay the Force be with youをそのまま検索して

みました。

するとこれはスター・ウォーズの中の有名なセリフの一つ

だとすぐ出ました。

Forceは映画固有の超常的な力で、「汝、フォースと共に

にあれ」という風に使われているようでした。

そして4thはMay(5月)にも掛かり、記載の当日5月4日

を表すものと考えられ、器用な文だなと感心しました。

だが待てよまだ何かある、念のため「スター・ウォーズ 5

月4日」と打ってみました。

すると実に「スター・ウォーズの日」とあるではありません

か。

このメモは以前掲載した中高生が残したものかもしれませ

ん。

そうだとすると彼らはスター・ウォーズの日という特別な

日に樹下美術館を訪れ、丸テーブルで食事しお茶を飲みメッ

セージを残したことになります。

若者中心に絶大な人気をほこる当映画には現代に投影

される深いテーマがあるらしく、何気なくノートに書かれたこ

とがらからも影響の大きさが伝わりました。

慌ただしく過ぎる日常でふと目にする皆様のメッセージ。

皆様に幸あれ、ノートはいつも有益で楽しませて頂いていま

す。

雨降りの頸城野は代掻き、一部で田植も。

連日暖かく穏やかに晴れたが本日は予報通り雨降りと

なった。

樹下美術館を囲む頸城野(くびきの)の水田の処々で

代掻き(しろかき)が見られた。

耕した田に水を張って馴染ませた後に行われる代掻き

は田植え前の重要な作業。

田の土質や栄養、水などを均等に馴らして田植えに備

えるが、最初に「あら掻き」、後日「仕上げ」の二回を行う

という。

気温は上がらず寒い一日、山裾は春がすみではなく、ゆっ

くり霧が流れている。

吉川区町田集落で見た苗代。運び入れたのか、ハウスの

被いを外したのか、軟らかで愛らしい苗がびっしり揃って田

植えを待っている。

同地に白と紫のヤマフジ。左下すみにウワミズザクラも咲

いている。

すでに田植えをしている人達もいた。

寒い日の水田の冷気はひとしおであろう。

見ている分には美しく情緒ある水田だが農業はとても繊細

な仕事に見える。

(繊細な仕事ゆえ美しく情緒ある風景が生まれるのでしょう)

賑わっていた大潟水と森公園と鵜の浜温泉 昼食は「石窯PIZZA ココビーンズ」で。

連休も後半の子供の日、何度も記載している大潟水と

森公園はこの日にふさわしい賑わいが見られていた。

公園の一角で見事に咲いていたウワミズザクラの白

い花。

自生している樹だと考えられる。

訪れた午後3時も賑わっていたが、事務所によれば昼

食前後の園内各ゾーンの混みようは「物凄かった」ら

しい。

6年前にくらべさらに人を集めているようだ。

大らかな環境で思い思いに過ごせる良さが自然な形で

広まっているのだと思う。

そして本日夕刻は広く優しい入り陽だった。

日が暮れた鵜の浜温泉公営駐車場。温泉と大潟水と森

公園は近く、各宿の駐車場も一杯だった。

今期、一帯でワラサの釣果が上がっていてアングラーも

集まっている。

キャンプ場は昨日よりも賑わっていたことだろう。

大騒ぎのイベントは少ないが、地域が少しずつ力をつけて

いるように感じられる。

ところで昼食は遠方から訪ねて来た親族とピザを食べた。

大潟区土底浜の「石窯PIZZA ココビーンズ」は以前「ビスト

ロ サブリーユ」があったところ。

6人で5種類?だったかを頼んだが、若者もいたのでぺろり

と食べてしまった。

昔からこの一角を守っているご夫婦が息もピッタリ迅速に

焼き上げるピザ。

美味しいバリエーションを存分に楽しめた。

祝日以外は月曜~水曜日の三日間はお休み。

午前11時~午後6時半までだが愛情のピザが食べられる。

みどりの日は良い祝日。

緑の日の祝日は清々しく晴れ、当地でもそれぞれ戸外

を楽しむ人達の姿が見られた。

夕刻の上越市大潟区はいつもの四ツ屋浜の林間にあ

る数カ所の大潟キャンプ場のサイトは所狭しとテントが

張られていた。

普段散歩をしている海辺の林間がこんな風景になるのを

初めて見た。

住んでいると何の変哲もない海辺へこんなに人が来て

くれるとは驚きだ。

樹下美術館がある上越市頸城区城野腰ののどかな通り

も緑と花。

そして樹下美術館の昼前、中高生男子6人の仕度が出来

ていた。

生徒さんたちは庭を回った後しっかり展示を見てから食事を

したり、お茶を飲んだと言う。

水が入った田んぼ脇のベンチで若い女性がゆっくり過ご

された。

若い人達を中心に伸び伸びと休日を楽しむ様子は素晴し

かった。

声を出せない鍵の切なさ。

キーホルダーが消えて一ヶ月ほど経ち、何

かと不自由をかこって来た。

家で往き来をする場所をくまなく探したが見つ

からなかった。

諦めた訳ではないが、溶けて無くなったかもしれ

ないとまで考えはじめていた。

それが本日長男一家が訪ねて来て、仏壇を参り

たいと言う。

予め仕度のため段前に座ろうとすると、座布団の

脇に夢にまで見た鍵があるではないか。

ああ懐かしや我が鍵、、、。

命日でもないのに気が向けばたまに線香を上げ

る仏壇。

前回お参りを済ませ鍵を脇に置いたまま立ったに

違いない。

嬉しさもあったが、ひと月も仏壇に放りっぱなしに

された鍵はぞかし寂しかったことだろう、と詫びた

くなった。

時計や鍵や財布などは大切で便利だが、自ら物

言うことが出来ない。

そこへ行くと本日現れた孫は疲れて馴れない部屋

に寝たはいいが、途中で目を醒ますと、「助けてー」

などと言って泣き叫んで親を呼んだ。

樹下美術館からの「跳ね馬」 連休の合間の胃痛。

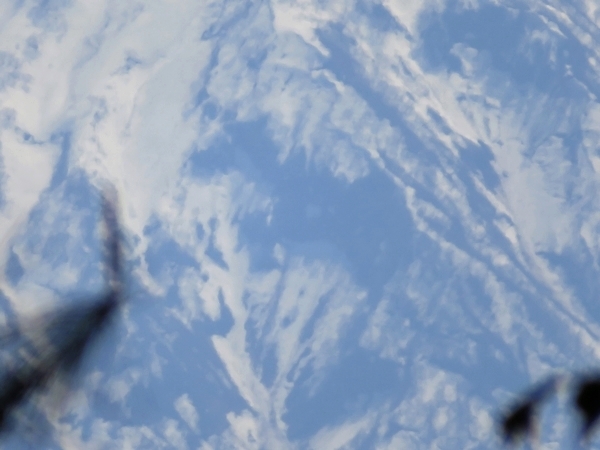

一昨日、ゴルフ場から見た妙高山の雪形「跳ね馬」の

ことを記載したが、4,50キロは離れている樹下美術

館の庭からもそれは見える。

特に本日は山並みがはっきりしたため、いつもより良く

見えた。

雪解けが進んだせいか、角度のためか一昨日より

下の部分の輪郭がわずかに薄らいだように見える。

しかしそれはジャンプするような躍動にもも感じられ、

いっそう力強さが感じられる。

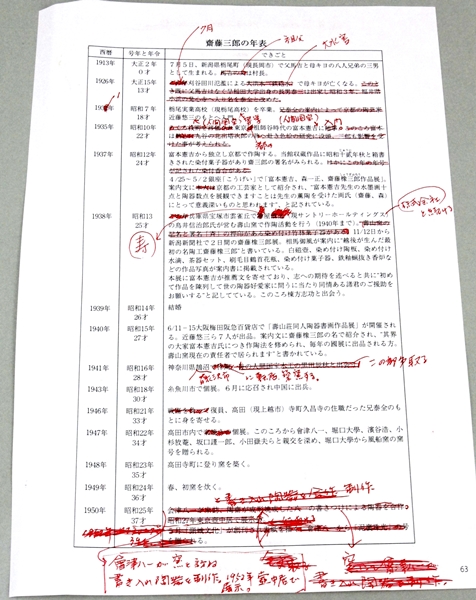

連休後半に入る直前の平日、診療が混み図録の第

6校(最終校?)の校正もストレスで少々胃が痛い。

6校目にもなるというのに、あるページではまだこんなに

直しがあるとは、一体いままで何をしてきたのだろう。

この仕事は高尚過ぎて自分には無理、という観念がどこ

かにある。

出来たとしても余りの粗末さに死にたくなるのでは、という

気持ちを払拭出来ないし、出来る前に死んでしまいたいと

思うほど、ハードルが高くなってくるようだ。

例え小さな美術館の館長であっても図録制作は責任で

あろうと考える一方、他者の作品や人生に言及するのは、

とんでもなく越権ではないのか、という恐れに悩まされる

のもまた事実だ。

うららかな日にパラソルを出した 古代も現代も良い場所大潟水と森公園。

昨日午後からお天気が崩れたものの本日は清々しく晴れ

た。

連休前半の日曜日でお客様にお出で頂いた。

今年は展示が親しみ易いためか、熱心に作品をご覧にな

る方が多いが、本日はカフェが気に入ってわざわざ関東か

ら二回目のご来館という方もお見えになったという。

午前中に美術館に出向き、日射しが強まったためベンチに

初めてパラソルを出した。

ベンチで第6校となる図録の校正を手がけてから新潟県立

大潟水と森公園を訪ねた。

美術館から車で15分もあれば到着する当公園は広大。

手つかずの自然に囲まれ、近年ますます人を集めるように

なったという。

地形や植生が変化に富んでいるうえ、縄文、弥生、古墳時

代など古代的雰囲気をも伝える良い場所だと思っている。

葦が一部処理されて水面が広くなり、ミツガシワの群落が拡

大していた(水上回廊から)。

ほどよい起伏に恵まれ、子どもから老人まで楽しめる7つのゾ

ーンからなる公園。

なかでも自然観察ゾーンと潟の里ゾーンは比較的静かなので

よく歩く。

本日の潟の里の道中で新しいあずま屋に出会った。

このあたりは周囲が高く、わき水に恵まれている。

向こうに新しい小屋が見える。

分厚く敷き詰められたウッドチップの道を行くとそのまま

小屋に入る。

公園から美術館に戻ると同業の大先輩ご夫婦がお見

えになった。

大潟水と森公園からの帰りということ。

自分も先ほどまで行っていました、とお伝えした。

上越に長く住んでいるが、あんな良い所があるとは知ら

なかった。

故郷の魚沼を思わせる湖沼、豊かな植物、古代的な雰

囲気の良さを語られ、元気な子供たちと出会ったことも

楽しかった、と仰った。

良い場所は海彦山彦の縄文もスマホの現代も変わりな

く人を魅了するのですね、という話になった。

先生とはふとしたところで出会う。

80才を越えてなお変わりないご様子はとても嬉しかった。

妙高サンシャインゴルフ倶楽部から見えた雪形「跳ね馬」。

本日妙高サンシャインでゴルフをした。

このコースでは、壮大な雪の妙高山を背景に咲

き誇る桜も春の名物だが、この時期外輪山に出

る「跳ね馬」と呼ばれる雪形にも目を奪われる。

午前9時過ぎ、4番ティーから振り返って見た「跳ね馬」

(矢印のところ)。コースでは正面からではなく、やや西

側からみる格好であろう。

午後のインで見た「跳ね馬」。上がる頃から天候が崩れ

風雨が強まり、雷も鳴った。(写真はいすれもかんたん

スマホです)

プレイの最中は見てばかりもいられないが、ホールバイ

ホールの移動中に見える馬形は実に良い。

自分の干支でもあり、うつむくのではなく、跳ねているか

ら元気をもらえるし、毎年忠実なのも好感が持てる。

そもそも実物?はどのくらいの大きさなのだろう。大きい

ので遠くからでも、周囲をかなり移動してもちゃんと見え

る。

一月ほどしたらまた近くへ行く予定だが、残っている事を

楽しみにしたい。

本日スコアは50,50で、次回アップもまた期待したい。

春の色、春の食。

春の野は淡く周囲と調和しながら歩みを進め、

今ならではの初々しさと優しさにあふれている。

食卓も春の香。

今の所ほどよい寒暖で庭の樹木や花は駆け足をせずに

移ろっている。

荒々しい南風の嵐だけは来ないで欲しい。

樹下美術館の小さな橋。

樹下美術館の南側(裏手)に小さな流れがあり、そ

こに小さな橋が架かっている。

10年前の開館の時に設えてもらったが、昨年新しく

架け替えた。

そばにデッキとベンチがあるので時々お客様が橋を

渡って農道を歩かれる。

あまり旅行をしないので、この小さな流れと橋にふ

と旅情を感じることがある。

耳を澄ますと水音が聞こえる。

ミルスブラザーズによる「小さな竹の橋の下」。

〝長い年も月も色とりどり、、、〟この歌には日本語の

歌詞があり学生時代の思い出がある。

昨日のクリスマスローズ 大平(おおだいら)のオオルリ ドナルドキーンセンターのお客様。

昨日切ったクリスマスローズの花をスタッフと片付けよう

とすると、勿体ないから飾りましょうということになった。

水切りをして花瓶に活けてもらったら立派になった。

少し欲しいというお客様がいて、分けてお持ちいただいた。

さて午後3時過ぎた頃、柏崎市は赤坂山へ行き、あわよ

くば木村茶道美術館でお茶を飲もうと車を走らせた。

ところが高速道路の車窓から山桜が沢山見えたため、そ

ちらに気が移ってしまい、米山インターで降りて少し戻り、

大平から米山登山口へ向かった。

道を折れた所々に水田があり、小屋が見える。

暖かな日、海が望める小屋にのどかな風情があった。

↑進むと人家があったのではと思われる場所があり、赤い桃

や水仙が花をつけていた。

うららかな道中で残雪の米山が見え隠れする。

この水路の手前で青い鳥が前方を横切った。

間もなく飛んだ。いつも間に合わないシャッターだが偶然真

上を飛ぶ所が写った。

↑流れの上の枝に止まってさえずっている。

家まわりの鳥と違って案外じっとしているので撮れた。

大平(おいだいら)登山口で引き返したが、胸がどきど

きしていた。

自分などには絶対無理だと思っていたオオルリに出会

うとは。

美術館に戻ると柏崎市からドナルド・キーンセンター柏

崎の学芸員さんとお二人のボランティアの方が来館さ

れていた。

皆さんともに裏千家茶道をされているということ、本日は

短時間で残念だったが、またぜひお目に掛かりたい。

清々しかった日の花鳥。

清々しく晴れた土曜日、昼に新潟市からメディアのライターさん

が訪ねて来られた。

熱心な取材をうけたが、次回二度目の取材の後記事になるらしい。

丁寧に見て聞いて頂き有り難く思った。

↑ライターさんと話していると窓辺にカワラヒワが来た。

この鳥の黄色は本当に素晴らしい。

↑既に何度か登場しているシメ。

いつも寂しそうだったが本日は元気に雀と餌をついばんでいた。

この鳥には何となくワンちゃんのような人なつこさを感じる。

閉館後の庭で雑草取りをしてクリスマスローズ-の花を切った。

このままにしておきたいほどまだ魅力をたたえている。

もったいないようだが、雪消えから一ケ月は咲き続けた花、疲れを

考え来年のためにいつもより早く切ってみた。

ゆっくりでいい春だが新緑の展開、忙しい花ごよみなどやはり季節

の足は速い。

だが気温がやや低めに推移しているので花もちが良いように感じら

れる。

山桜と主(ぬし)無き畑で拙短歌。

日替わりで曇ったり晴れたり、寒かったり暖かかったりする。

昨日曇り今日は暖かく薄日がさした。

昨日の昼は高速道路の脇道から瑞天寺道(自称)に入り、本

日は反対の畑に入った。

珍しく拙い短歌が浮かんだ。

昨日山桜の道で。

山桜咲く野の道を踏み行けば大和心のゆかしかりけり

本日主無き畑で。

若いハンノキの新緑と小屋の風情を撮ろうと入ってみた。

ハンノキの若木と草だらけになった畑と作業小屋。

拙歌)

訪ね来る畑の主の足絶えて草に紛れて花二つあり

ここは数年前まで老人ご夫婦が黙々と耕していた。

最近姿が見えなくなったが雑草の中で花が咲いていた。

作物と共に植えていたのだろう、寂しさとともにご夫婦の

優しさが胸を打つ。

哀愁のシメ。

過日美術館の芝生に来るようになったシメの事を書かせ

て頂いた。

本日昼に寄ると、今年はシメが来ていますね、と教えて下

さったお客様が居て、しかも窓外にそのシメがいた。

実は昨日水盤の回りに小鳥の餌を撒いてみた。

思った以上に早く反応があり、近くに雀たちが沢山いて餌

をついばんでいる。

どういうわけか、手前のシメは離れたまま雀を見ていた。

餌が合わないのか遠慮しているのかずっと離れていたが、

間もなく飛び去った。

カワラヒワも頻繁に顔を出し、窓の前をハクセキレイが行き交

った。

いよいよ樹下美術館も鳥の季節になってきた。

餌やりは際限無さそうなので、悪天候の後などだけにしよう。

シメには諦めないでまた来てほしい。

昨日に続いて強風に見舞われた本日、昼のいっとき激しく雨も

降った。

安塚区へ行ったという人が、その時間にアラレが降っていたと

仰った。

強風の日 チューリップの深植え 「ディア・ハート」。

日中強風に見舞われた日、昼の水田の東方に大きな白い雲。

滑らかで弧を描いた均一な形状は大きなレンズ雲であろう。

風の日の雲は変化があって興味深い。

こちらの花はあまり揺れないのは背が低いからか。

背が低いのはチューリップらしくないが、何人かのお客様から可

愛いですね、という感想が聞かれた。

球根を深く植えると背が低くなるとも聞いたが、可愛くしかも風に

強いのであれば深植えも悪くないと思う。

昨日に続いて懐かしい青春時代の歌声「ディア・ハート」

1960年代ヘンリー・マンシーニによって作曲された映画の主題歌。

青春時代の歌が思い出されるのは春のせいかもしれない。

明日また荒天が予報されている。

咲き始めた山桜は耐えることが出来るだろうか。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月