ああ小島真(おじま まこと)校長 58年後の有り難み。

私は昭和32年(1957年)に新潟大学教育学部附属高田中学校というややこしい名の学校を卒業した。

入学したばかりのころ、自分で書かなければならない書類の学校名にうんざりしたのを昨日のように思い出す。

本日昼、その学校の同級会があった。

前回はいつだったか思い出せないほど間が空いていた。

(よく覚えていないが15年前?)

この中学校の卒業生の多くは高田高校と北城高校に進学する。

両校は大規模で、そこでの同窓、同級会は盛んに行われている模様だった。

しかし私はこれに参加したことが一度も無い。

病による留年で高校の卒業が一年遅れたことと、大勢がどうも苦手である。

このたびは〝いくら何でも、死ぬ前にもう一度〟というような密かな本音によって誰かが言い出し、高田の貴重な有志が幹事を引き受けて実現した。

105名の卒業生のうち40名が参加した。

73,4の年令を考えれば、良い出席率ではないだろうか。

さてクラス会は、過ぎた年月の威力をひたすら知らさせるばかり。

誰が誰やら、美味しい料理も立派な会場も、どこか浮き世離れして見え、

なんだかあの世で集まっているような気がしないでも無かった。

これが年月、これが現実、、、。

但し、但し時間と共に段々とクラス会らしくなってきた。

忘れがたい顔があり、遠慮がちにニックネームが聞こえ、その人らしい人生がささやかれ、

自分の恥ずかしいエピソードを聞き、いまだ変わらぬ優しさや語気に触れた。

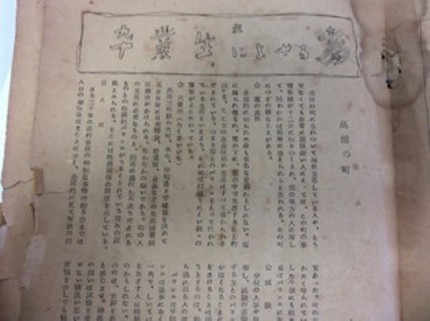

誰かがぼろぼろの卒業記念文集を持参していて、それが回された。

末席に居たので時間が無く、何故か気になった校長の巻頭言を拾い読みし、急いで写真に撮った。

私の呑気な駄文はどうでも良いが、巻頭言は胸を打った。

昭和29年の入学式で、負けて8年も経つのに「国破れて山河あり」と述べられた校長。

膨大な仏教美術の詳細を関西修学旅行の宿題とした校長。

恐らく初めて読んだその巻頭言「高田の町」は以下の主旨で進められていた。

いわく〝高田というところは世に知られた雪の町である。そこでの生活は何事も雪を中心に固く希有なバランスで形成されている。バランスは小さな地域に平和と調和を約束するものであるが、近年、受験の狭き門に晒されるようになった。このため個人が前に進もうとすればこのバランスを破らなければならず、背後の世評や失敗の苦悩と憂うつさを背負うことになる〟と述べる。

最後は次のように締めくくられていた。

「せめての願いは試験を受ける人に、このようなあせりを抱かせない様温かい思いやりをよせて、のしかかる運命を、苦悩を少しでも軽くさせたい」

ああ何という含蓄、何と暖かな言葉だろう、親以上ではないか。

偉くなれ、世に尽くせとは言ってない。

あの大きな両眼を窪ませ、痩せてまるでガンダーラ仏のようだった小島校長。

卒業する私たちにこんな言葉を贈っていたとは、58年経って今更ながら有り難かった。

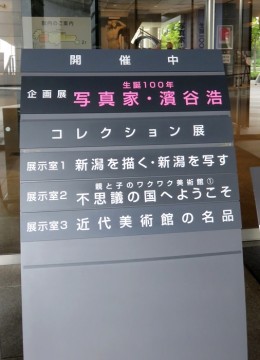

新潟県立近代美術館「生誕100年 写真家 濱谷浩」展。

本日午後定期休診日は美術館非番の妻と新潟県立近代美術館へ行った。

同館で7月4日~8月30日まで「生誕100年 写真家・濱谷浩」展が開催されている。

氏は当館の展示作家、齋藤三郎と親交深かった人。

氏の写真集のいくばくかを樹下美術館でも収蔵し、一部をカフェの図書に出させて貰っている。

氏のファンは多く、何度も繰り返して写真集をご覧になる方は少なくない。

生誕100年の記念展は「濱谷浩 雪国」展として上越市総合博物館でも現在同時開催されている。

上越市ゆかりの偉大な写真家のメモリアルが、県と市によって行われているのは素晴らしいことであり、

一人でも多くの方に観ていただきたいと思う。

以下はこの度の会場内外の力の入った数々の案内パネルです。

この後、同展は世田谷美術館で開催されます。

本日の作品は出版物で観ていたものもあったが、現物の前に立つとあらためて心身が震えるのを覚えた。

撮影された現実と写真家の観点の二者がまさにジャストピントで合っている。

本当の写真とは何かを語って止まない貴重な催しであろう。

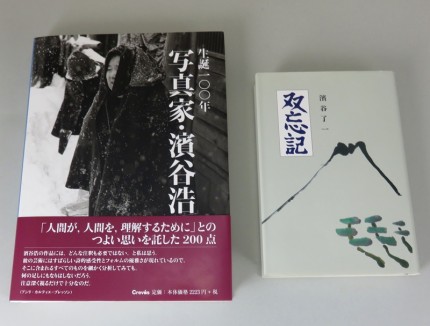

以下はショップで求めた2冊。 左・生誕100年 写真家・濱谷浩 :多田亞生、澤田佳三、加藤絢、

左・生誕100年 写真家・濱谷浩 :多田亞生、澤田佳三、加藤絢、

野田尚稔、片野恵介、江水彰洋編集 (株)クレヴィス 2015年7月4日発行

右:双忘記 濱谷了一著 発行者濱谷浩 多田亞生編集

湘南文庫1989年3月28日発行 (私家版)

上掲の写真集の帯に〝人間が、人間を、理解するために」とのつよい思いを託した200点〟と濱谷氏のエッセンスが記されている。

第1章モダン東京、第2章雪国、第3章裏日本、第4章戦後昭和、第5章學藝諸家のチャプターで代表作が網羅されている。

双忘記は濱谷浩氏の弟了一氏が自らのルーツを求めて辿った渾身の記録。

この本で、過日上越市内の菓子店大杉屋さんで拝見した濱谷浩筆「父不傳 子不記」の出典と濱谷氏父子に重ねられた深い意味を知って驚いた。

最後に、展示を見終わると感想文(アンケート)が壁に貼られていた。

作品の時代に憧れを持った、という主旨の若い人の感想が心を打った。

日頃、館長とは名ばかり不明を恥じる毎日。

この度の展覧会も大変勉強になりました。

牧区から届いた野菜 ムクゲにベニシジミ。

本日牧区の親戚からずっしりとした箱が届いた。

中からトマト、胡瓜、トウモロコシ、ジャガイモ、ピーマン、茄子、枝豆が次々出てきた。

丹精込められた野菜は雨土の恵みを現してとても美味しそうだった。

美術館の庭をアゲハチョウたちが忙しそうに横切って行った。

美術館の庭をアゲハチョウたちが忙しそうに横切って行った。

ムクゲでゆっくりしていたのはベニシジミ。

本日貴重な更正福祉に携わられるご婦人方が大勢でお寄り下さった。

近くで催された研修の合間、休憩をかねてのご来館だった。

展示、お茶とも喜んで頂き、本当に有り難うございました。

みんなで遅刻 ケータイを持たない外出で陸の孤島化。

昨夕、東京からの客である知人と食事をするため、高田のホテルで待ち合わせをした。

17:45ロビー集合。

万事妻任せの私は財布もケータイも持たず診療所を出て、妻が待っているはずの美術館へ向かった。

ところが着いてみると妻の姿は無い。

「どうしたのだろう」美術館の電話を使って妻のケータイに掛けたが伝言設定だった。

「少し待ってから、先に出る」と伝言、返事が無かったためやむなく高田に向かった。

客人は几帳面な人だ、美術館で手間取ってしまい焦った。

それにしてもこんな時にケータイが無いと陸の孤島に居るようになる。

悪いことに高田に入って高速道路を降りると、珍しくひどい渋滞だった。

何度も信号待ちした後、稲田橋を渡るのに10分以上を要して完全に遅刻である。

付近の関川で「直江津祇園祭」に向かう「みこし渡御」の祭事が行われていた。

6,7分の遅れでホテルに着いたがロビーに知人も妻も居なかった。

まさか私を残して出ることはないだろう。

財布が無いので妻へ公衆電話も掛けられない。

行く店も妻任せで名を聞いていない、そもそも集合場所がこのホテルだったのか。

駅前のロータリーを回って気を静めてみる。

戻ってホテル脇に停めると知人が慌てて出て来た。

「遅れて済みません、訪ねたお宅で長引いちゃって」

と盛んに謝る。

ひとまず私の車に乗ってもらったが、どこへ行けばいいのか。

すると知人のケータイが鳴り、妻からだった。

最初の待ち合わせ場所が美術館でなく診療所だったと言い、夕刻の用事にも手間取ったらしい。

いまホテルの駐車場に入った所と言うと、間もなくはーはーと言って妻が現れた。

やれやれ、最も用心の悪かった私が一番乗りだったとは。

全員遅刻となったが、なぜか皆ほっとしている。

来る途中の妻は店に遅刻の侘びを入れてあり、お陰で楽しい食事となった。

県内産、地場産の凝ったオードブル.。

県内産、地場産の凝ったオードブル.。

開店6周年記念メニューはみな口に美味しく胃に優しかった。

「私はなにかと数を数える癖がある。公園の木も年月や時間も」

「駅の階段は数えながら上り下りすると安全」

私と同じ年の几帳面な知人の幾分不思議かつ為になる話だった。

帰路、車が二台になったが、飲んだ妻は一晩高田の実家に泊まり、

飲まなかった私がそれぞれの所へアッシ-をした。

ケータイと財布を持たずに外出した私が最もいけなかったのは論を待たない。

盛夏の光と色 年を取ったら気に入った本を繰り返し読みたい。

高田で最高気温が34℃、カラッとした暑さだった。

夕刻までの2時間、カフェで本を読んだり芝に散水をした。

日射しに盛夏の強さがある。

暑いなどと不平を言わず、年と共に貴重になるそれぞれの季節を精一杯味わいたい。

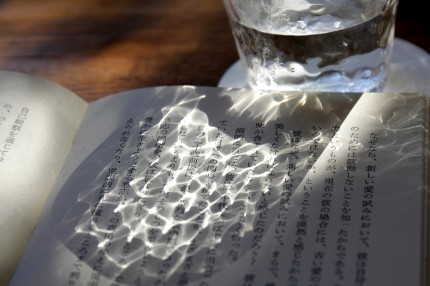

およそ45年前に読んだ「アカシアの大連」を出して再読している。

およそ45年前に読んだ「アカシアの大連」を出して再読している。

窓際のカウンターで読んでいると、置いたグラスの影が写った。

この本には「朝の悲しみ」と「アカシアの大連」の二作が収載されている。

先日通して読み、本日「朝の悲しみ」の二回目が終わった。

「アカシアの大連」:清岡卓行著 講談社昭和45年3月20日発行

年を取ったら気に入った本を繰り返して読むのがいいと気付いた。

この本もその一冊にしたい。

夕食を終えると空が赤い。

夕食を終えると空が赤い。

急いで行った四ツ屋浜は素晴らしかった。

カフェに居るとき、ラックに本を返す二人の若者の話し声が聞こえた。

「フェルメールは色がきれいだ」

「うん確かにきれいだけど」

というような感じで、なるほどなるほど、と思った。

給餌を断ったシジュウカラのヒナ ヒナにも好き嫌いがある?。

せっかく美術館長のブログといいながら、このところ鳥や雲、および庭そして惑星のことなどが続いている。

庭は花、雲は風、星は月になぞらえれば、何とか花鳥風月に触れている、という苦しい言い訳をお許し頂きたい。

さて過日、子育て中のシジュウカラの巣箱にスズメが餌を運んでいたことを書かせて頂いた。

変わった行動は興味深かった。

同じ形の巣箱は診療所の桜にも掛かっている。

コムクドリを期待して掛けたがこちらもシジュウカラが営巣していて、昨日意外な場面を見た。

そもそも巣立ちの近いヒナは絶えず鳴き、大口を開けて餌をねだることが仕事。

だが、昨日のヒナはせっかく親が運んだ餌に見向きもせず、固く口を結んでそれを拒んだ。

空腹が専門のヒナの中に、運ばれる餌に好き嫌いを示すものがいたとは。

写真のヒナはクモを嫌ったようだ。

一瞥もくれずあまつさえ親に甘えるそぶりもないとは何と無頼なことだろう。

一方親鳥も特別気にする様子もなければ、叱る?そ振りも無く淡々としていた。

シジュウカラは多産な鳥で、多ければ10ヶも産卵するらしい。

休むヒマなく全員を巣立たせたい親鳥にしてみれば、好き嫌いを示すヒナを特別構いしていられないのだろう。

間もなくこのヒナも巣立ちを迎える。

厳しい外界へ出ればいずれクモを食べるにちがいない。

トクサの除草。

当館の庭にトクサの一角があります。

涼しげなトクサは、キキョウや百合とともに夏の庭の見所になっています。

ある日の庭の写真。楕円の部分がトクサです。

ある日の庭の写真。楕円の部分がトクサです。

トクサは表面がガリガリとして固く、節があり中が空洞になっています。

夏草が繁茂してトクサの中まで入って来ました。

本日の午後休診時間を利用して除草を試みました。

遠目にはよく分かりませんが、近くで見ると随分雑草が入っています。

遠目にはよく分かりませんが、近くで見ると随分雑草が入っています。

小雨交じりのなかおよそ一時間取りました。

まだ一部ですが、少しきれいになりました。

まだ一部ですが、少しきれいになりました。

沢山混じっているリンドウを残しました。

昨夜からの雨降りのため地面が柔らかく除草は楽でした。

多くのリンドウが見つかったのも嬉しい事でした。

除草は掛けた時間の分成果があがりますので、老境には楽しい作業です。

ここはもう2回くらい行いたいと思います。

本日熱心に作品をご覧になりお茶も飲まれた高田のテニスのお仲間さん、ほかの皆様方誠に有り難うございました。。

樹木が大変お好きな方、植物画がお上手な方、楽しいお友達、テニスの方の仲良しぶり羨ましく思いました。

梅雨が明けて。

本日北陸も梅雨明けと報じられた。

かっての昔、「梅雨明け宣言」と言っていたような気がするが、今は言わないようだ。

ちなみに当地の明日の予報は、午後に雲と傘のマークが付いている。

梅雨入りや梅雨明けは絶対的な区切りではなく、グレーゾーンを伴うのは自然であろう。

気象庁でも〝梅雨明けしたと「みられる」と「発表」〟という風に控えめな言い方をしていている。

昨夏は週末のたびに雨になったり、台風の影響を受けたりで海水浴場は低調だった。

今年、まず海の日の連休は晴れた、今夏の海は賑わってもらいたい。

およそ25分後、雲の先端が破裂したように扇形に開き、毛羽立った。

およそ25分後、雲の先端が破裂したように扇形に開き、毛羽立った。

昨日の「かなとこ雲」と同じく、発達する積乱雲の最終の形で「多毛雲」と呼ばれるらしい。

「雲散霧消」の言葉があるように、、明瞭で大きな雲でも分単位で形が変わる。

ちなみに上掲のような雲は後にすじ雲になったり、曖昧な形で消えたり、

一面の曇り空となって雷雨を伴うなど色々変化を遂げる。

本日暑い中ご来館くださった皆様、まことに有り難うございました。

巣箱のシジュウカラ 卯の花音楽祭 カナトコ雲とほくほく線の電車。

昨日見られたシジュウカラの子育てに対する雀の手伝い。

今日気になり見に行ったところ、1時間ほどの間もっぱらシジュウカラが餌を運び、雀の姿は無かった。

ヒナがひょっこり顔を出し、巣立ちが近いことを知った。

用事を済ませて午後から「卯の花音楽祭」を聴きに行った。

大潟女性コーラス、卯の花合唱団(混声)、フルートアンサンブル「オイレン」、そして小学校低学年のコーラスが聴けた。

コーラスのハーモニーは情感深く胸に響く。4部を美しく響かせたのは、よほど熱心に練習されたに違いない。

スケールの大きな「夏は来ぬ」は後藤丹先生の編曲だった。

フルートアンサンブルは心地よい厚みと歯切れの良いリズムで演奏されとても楽しかった。

子ども達は文語体の「夏は来ぬ」を五番までしっかり歌った。

体の正面から明るい声が届いたのは、譜面を持たずに歌ったせいだったのだろうか。

子ども達おそるべしである。

終わって外へ出ると東方にむくむくと積乱雲が湧いていた。

雲を背景にほくほく線の電車を撮ろう考え蜘蛛が池へと向かった。

樹下美術館の巣箱でシジュウカラの子育てに雀が協力?

4月下旬、カフェの前の桜に巣箱を掛けた。

その巣にコムクドリが数回入ったが結局使われることはなかった。

すっかり諦めていた所、7月上旬にシジュウカラが餌を運ぶのを突然のように見た。

以後何度かカフェで、巣箱に出入りするシジュウカラを目にした。

私たちの知らない間に、巣作りをし産卵→ふ化→給餌へと順調な子育てが進んでいたことになる。

ところが本日、雀が餌を咥えて巣箱に入るのが観察された。

かって雀の巣を攻撃するコムクドリを見たし、シジュウカラの巣を攻撃した雀の話などを聞いたことがある。

しかし本日見た限り、雀はシジュウカラの給餌に協力しているようだった。

一体これはどうしたことだろう。

二種類の鳥が同じ巣箱に餌を運ぶ。

まさか中にシジュウカラと雀の巣が二つあるとは考えられない。

7月上旬から餌を運ぶシジュウカラを何度か見ていたので、

本日の雀はシジュウカラの子育てを助けているようにしか見えなかった。

しかも見た目、雀の体毛は明るく(薄色)、嘴に黄色味が見え、表情が幼く、今年年生まれた若鳥に思われた。

かってコムクドリの観察で、若鳥は何かと興味本意の行動をし、ほかの巣へ出入りすることがあった。

しかし餌を運ぶことは全く行わなかった。

ただし雀は、他ののつがいの子育てに給餌などの協力をすることはあると聞いていた。

だが異種の鳥にまで協力をするだろうか。

参考:雀の成鳥(一昨年、診療所の庭で子育てをした雀の親鳥)。

参考:雀の成鳥(一昨年、診療所の庭で子育てをした雀の親鳥)。

嘴が太く真っ黒で、のど元の模様が黒く大きく、羽の色が濃く、目がお爺さん風で、羽毛も汚れている。

本日の雀の見た目は若かった。

一時的な興味本位?親の模倣行動?あるいは本気?ほかに何か?

仮にシジュウカラのつがいのうち、どちらかが亡くなり、見かねた雀の若鳥が助けている?

いずれにしても本日見たものは、野性動物の「寛容」としてあり得ることなのか。

今後どうなることだろう。

観察、撮影はカフェのガラス窓越しです、甘いピントなどご勘弁ください。

昼寝に父が現れた 朝日池の蓮。

「ああ元気だったんだね」

やっと言うと嬉しくて言葉が出なくなった。

本日午後、短い昼寝に30年も前に亡くなった父が突然現れた。

パーキンソン病で背が曲がり、何も言わず悲しい顔ばかりしていた父。

それがにこやかに笑いながら部屋に入てきて私の隣に座った。

-こんなに元気だなんて-

-こんなに元気だなんて-

嬉しさのあまり目が覚めると涙が出ていた。

昼食を美術館で摂ることになっていたが、赤い目が恥ずかしい。

時間延ばしに朝日池を回った。

池にぽつんぽつんと蓮が咲いていた。

忘れてた父を夢見た昼の蓮

亡くなって30年近く経つ父の夢をみるとは。

この年になって親に甘えてみたかったのか、と思った。

10月に上越教育大学の大学院生さんのコンサート さらなるレジーム。

風はありましたが暑気の一休みといった一日でした。

午後、上越教育大学から三人の大学院生さんが音楽教授の後藤丹(まこと)先生とご一緒に来館されました。

来る10月、以下の様に樹下美術館で行われるコンサート会場の下見でした。

ヴァイオリン/アルトサックス/ピアノ(電子ピア)による演奏会です。

お三人はともに若く、かつ十分なキャリアをお持ちです。

●「三人の大学院生による秋のコンサート」(仮題)

・場所:樹下美術館

・日時:10月17日(土曜日) 18:30(18:00開場)

・入場料:大人お一人1200円 中学・高校生800円

・お申し込み方法:樹下美術館の窓口かお電話でお申し込みください。

・樹下美術館 電話 025-530-4155 50席をご用意する予定です。

秋の宵、クラシックから現代曲そして日本の歌まで、はつらつとした演奏をお楽しみください。

詳細につきましてあらためてお知らせ申し上げます。

さて台風11号が接近しているせいでしょうか、本日四ツ屋浜の夕焼けは見事でした。

ところで本日、安全保障関連法案が衆院を通過した。

70年前に終わった戦争で沢山血を流したのに、まだ足りないと言っているようだった。

母が背負って育てた弟はレイテ湾で突撃し、機銃掃射の前に亡くなった。

「もう止めたらどうだ」

叔父が地下でもう一回うめいているように感じる。

いま新たな緊張の一方で、粘り強い外交が歴史的な成果をあげつつある。

時として時代は急に進む。

困難だが最後のレジームが始まっているのではないだろうか。

〝お互い無駄な血や税を注ぐのはもう止めよう、切りが無い〟単純ゆえに理解できる。

このバスは乗り遅れた方がいい、次のバスこそ正解だ。

夏の水盤。

本日風が涼しく往診や在宅周りは比較的楽だった。

暑さは三日目となり、美術館の水盤に鳥が頻繁にやって来る。

本日昼休みに見た鳥たちはいずれも幼かった。

このシジュウカラも幼く見えた。

このシジュウカラも幼く見えた。

鳥たちはみなそっとした仕草で水を飲む。決してガブガブと飲まず品が良い。

今頃の若鳥は恐らく二番子であろう。夏子は餌に不自由無いと思われるが暑さは厳しかろう。

夏は短く、秋の独り立ちに向けて急いで成長しなければならない。

早速、追加した濱谷浩氏の図書をお読み頂きました。

去る7月12日、上越市立総合博物館で開催中の生誕100年にちなんだ濱谷浩の「雪国」展のことを書きました。

濱谷氏の作品における「人間、時代、そして風土」を見る目の鋭敏さは時を経て益々貴重なのもに感じられます。

上越市と深い縁があり、当館展示の陶芸家・齋藤三郎〔陶齋)と親交された濱谷浩氏。

十分ではありませんが樹下美術館の図書に氏の関連書籍が収蔵されています。

このたびその中から新たに「雪国」と「怒りと悲しみの記録」の2冊をご覧いただけるようにしました。

本に一定の傷みがあることと、ラックが一杯なため、この2冊はスタッフが管理しています。

ご覧になりたい方は申し分けありませんが、ご遠慮なく窓口で仰ってください。

ところで本日、さっそく閲覧の申し込みがあったそうです。

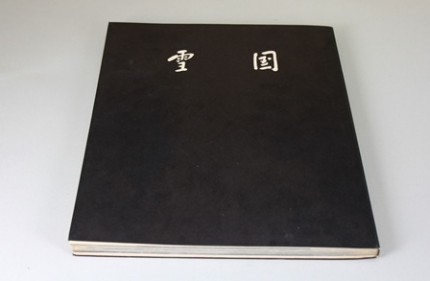

「雪国」 毎日新聞社 昭和31年3月30日発行 題字は同時代上越市に疎開していた詩人堀口大學。

「雪国」 毎日新聞社 昭和31年3月30日発行 題字は同時代上越市に疎開していた詩人堀口大學。

現上越市桑取地区に伝わった小正月の伝統行事の克明な写真記録、および

新潟県下の冬の情景と暮らしが生き生きと写し取られている。

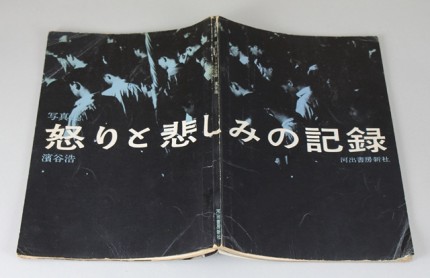

「怒りと悲しみの記録」 河出書房新社 昭和35年8月7日発行。

「怒りと悲しみの記録」 河出書房新社 昭和35年8月7日発行。

昭和35年(1960年)日米安全保障新条約批准に際して行われた反対行動の記録写真集。

強行採決から条約自然成立まで一ヶ月の激しく深い「怒りと悲しみ」が収められている。

ご覧のお客様は濱谷氏の探究心と脚力に驚かれ、

「雪国」に内容の素晴らしさを、「怒りと悲しみの記録」からはショックを受けたと仰ったそうです。

ご閲覧いただき有り難うございました。

全国一暑い日。

本日は朝から強い熱気に包まれた。

上越市高田は全国最高気温となり38,6度、診療所の大潟区は38,3度で三位という暑さだった。

最高気温ベスト10のほとんどが北陸、東北の日本海側で観測されていた。

そんな日、スタッフに刈られた芝生と草地は清々しく見え、

館内で展示されている陶齋の器のキキョウ、オカトラノオ、アジサイ、イネ科の夏草が涼しかった。

日没後の四ツ屋浜は高空の雲が次々に赤く染まり、暑い一日を美しく幕引きした。

明日も33~34度の予報が出ている。

本日熱心に展示を観て頂いた方々、カフェでくつろがれた皆様、誠に有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月