「手は難しい」と言った倉石隆の手 その1手が描かれていない作品。

過日美術館を見るという宿題の中学生とお会いした事を書かせて頂いた。

そのおり、〝倉石隆の人物作品は幾分ややこしい。

この画家には美術=美しい、楽しい、という図式と異なる部分があるからであり、

人間の孤独や不安、迷いやあせりなど弱い所へもしっかり目を向けた人〟など話をさせて頂いた。

さて、その倉石氏は生前「手は難しい」述べていたことを夫人からお聞きしたことがある。

デッサンの名人であり、太平洋美術学校時代は毎年デッサン賞に輝いた氏。

氏は後年「僕はデッサンをやり過ぎた」とまで述懐している。

なぜその人が「手は難しい」と述べたのだろう。

氏にとって手だけ描くのであれば、おそらく造作のないことだったろう。

仮に読書、演奏、絵画制作など「何かをしている」人物であればそれに合わせた手のポーズを描けば良い。

だが何もしていない人物画(肖像画も含めて)における手の扱いはどうすればいいのだろうか。

美しく描かない画家、倉石隆にとって重要なのはモデルの心理、感情、時には人物の歴史や物語でもあったはず。

顔や目は時間を掛ければ何とか描ける。

しかし手の心理、感情表現となると解剖図などに当然なく、描法もないl。

心理学で探すか、他者を詳細に観察するか自分を見るしかない。

正確に行おうとすれば、確かに難しい課題である。

このたび数回にわたって倉石隆の手について書いてみたい。

本日はまず手が描かれていない作品から二点掲載してみました。

何故手を描かなかったのだろう、と幾分の疑問を覚える作品である。

だが作者は作品に余計な心理感情を交えず、ただその人らしさを描きたかった、と考えてみた。

そのため手を描くことで生ずる雑音をあえて避けたのだろうと思われる。

倉石隆が終生心の師と仰いだという、レンブラントにも手が描かれていない自画像は多い。

次回は穏やかな手が描かれた作品に触れてみたい。

さらに先では困惑や混乱の心理、感情が手に表れていると考えられる作品について記載してみたいと思います。

晩夏の紅、ミゾハギ。

雲の多い日でした。

このところ予報が微妙にずれ気味のことがあり、秋が近づいている証拠でしょうか。

現在樹下美術館の庭では、昨年二カ所に植えたミゾハギが一カ所だけ育ち、花を咲かせています。

庭はムクゲが終わるころとなり、紅白のカノコユリとこのミゾハギが少々残っているだけ。

夏枯れ、あるいは一休みといった風情で、それも悪くないと観念しています。

沼地へ行きますと何十本とまとまってこの花が咲いています。

沼地へ行きますと何十本とまとまってこの花が咲いています。

お盆の頃に咲きますので「盆花」と昔から聞いていました。

当館ももっと増やしたいと考えています。

雨雲たれこめる関川大橋の眺め。

運転で何度も何度も渡っている橋。

比較的大きな橋のうち、

関川大橋はこれまで最も多く渡った橋ではないだろうか。

往復何百回、いや何千回かもしれない。

本日直江津に所用があり、ふと歩いてみたくなって車を置いて橋の歩道を往復した。

車ならあっという間に渡り終える橋は、感じていた何倍もの長さがあった。

地図で見ると300メートル余はあるらしい。

雨で水かさを増した河はゆったりと横たわり、雨雲の下、謙信公大橋や南葉山を両岸に並べて広く美しい眺めだった。

満々と水を湛えた関川。

満々と水を湛えた関川。

左に謙信公大橋、右に低い雲がかかる南葉山、本日妙高山は見えなかった。

河岸を散歩する人をよく見るが、さぞかし気持ちが良いことだろう。

本日西日本や関東で大雨があり、当地も午後から夜にかけていっとき強く降った。

予報では明日も雨ですが、その後再び晴天となり、暑さが戻るようです。

美術館が宿題の中学生 実る水田。

蒸し暑さが戻った午後、熱心に絵をご覧になっていた家族にお会いした。

帰省中の方達で、長岡市の中学二年生のお嬢さんが混じっていた。

彼女の夏休みの宿題に美術館へ行く課題があったという。

「樹下美術館は小さいですから、宿題向きかもしれませんね」と話すと、

緊張ぎみだったお顔に笑み浮かんだ。

ただ倉石隆の人物作品は幾分ややこしい。

美術=美しい、楽しい、という図式と異なる部分があるからだ。

「この画家は、人間の孤独や不安、迷いやあせりなど弱い部分もしっかり目を向けた人」

として現在架かっている、「めし」「黄昏のピエロ」「見つめる」「男の像」などを少し説明させて頂いた。

大きな瞳を開いて熱心に聞いて頂いた。

大人達がカフェに降りた後も一人で展示場に残っていた、と後でお聞きした。

さてお盆も終わり、周囲の水田は急速に色を濃くし、穀物のかおりが立ち始めている。

そんな田んぼに連日雀たちがやってくる。

集団でさえずり、何かの拍子に田から近くの木に一斉に移ると、また田に降りる。

乾燥して固くなる前の今頃の稲穂は柔らかくて甘く、雀の大好物らしい。

喜びいっぱいの雀。

喜びいっぱいの雀。

厳しい秋冬に向かって食べれるだけ食べる。

農家の方、申し分けありません、きっと害虫なども食べていると思われます。

夕刻の田んぼ。場所によってかなり色づいている。

夕刻の田んぼ。場所によってかなり色づいている。

びっしりと実った穂は大きく重そうで、素人の私ですが豊作を期待してしまいます。

年によって毎週のようにやってくる台風が一休みしている。

これだけの実りが台無しにならないよう、お願いしたい。

本日終戦70周年。

本日終戦70周年の日。

昭和17年2月1日誕生の私は満州生まれ。

二つ上の姉も、一つ下の弟も三つ下の弟もみな満州で生まれた。

ある時期までいつか訪ねてみたいと思っていた中国だったが、

不思議なことに働くようになって、あるいは結婚すると全く里心を失った。

終戦の時、三歳半の自分に残ったのは記憶というほど高尚なものではなく、夢か幻に近い。

その中の一つに次のようなものがある。

5才の姉と私(もしかしたら一つ下の弟も居たのか?)は街を歩いていた。

通りは見た事がないほど祝祭的で人々は恐ろしいほど興奮していた。

その街中で、「早く、早く」と姉にせかされて家へ急いだ。

手をつないでいたのか、必死の姉をすぐそばに感じていた。

長く脳裏にあるこの場面は、満州における終戦の日ではなかったかと思っている。

そうであれば、父母はすでに厳しい帰還(引き揚げ)の準備で精一杯だったにちがいない。

戸外の騒ぎを見たい私たちは、親の目を盗んで外へ出たのか。

だが途中で、敗戦国民である自分たちの危険を感じた姉は慌てて帰ることを促した?

帰国後母は大陸の食べ物や、ちょっとした中国語を話してみせたが、父は満州を一切語らなかった。

縁者の大戦犠牲者はレイテ島に於ける母の弟がいる。

あるいは思想えん罪事件として、凄惨な拷問の果てに亡くなった無実の叔父も戦争犠牲者だ。

そして往診や訪問の行く先々でどれだけ戦死者の遺影を見たことだろう。

歳月が過ぎて関係者は黙っているが、今なを悲惨な死を遂げた当事者のうめき声が響いているように感じる。

故国を遠く離れた戦場で撃たれ血を吹きながら苦しみ、家族にも会えず冷たくなっていった兵は何を思っただろう。

みな善良で勤勉な兄弟であり夫であり、父であり子だった人達である。

歴史上の武将の物語も同じ、何千何万の兵のむごたらしい死なくして成立しない。

このことを考えれば、NHKは延々一年に及ぶ武将中心の歴史大河ドラマなどもう止めてはどうかと思う。

“70年の平和の重みは増すばかりであり、それでボケることなど絶対にあり得ない〟

偏狭な敵味方の峻別とその延長は戦争の導火線であり、いまや時代錯誤ではないだろうか。

待っていた雨 お盆の出入り。

「異常な暑さ」を嘆く毎日だった。

「暑くていいんです、盆が来たら降ればいいんです」

ちょうど一週間前、一粒も雨が降らず猛暑を嘆くと農家の方が仰った。

それが盆に入った昨夜遅くから午前まで、ちゃんとしっかり降った。

農家の方の言う通りになってきて、こんな流れがお米にも良いのだろう。

雨のおかげで本日雲らしい雲が湧き、アブラゼミが元気を取り戻し、

畑が助かったという声を聴き、庭の水やりも当分休めるようになった。

いまお盆客の出入りは患家に、通りに、お寺に、そして樹下美術館に見られる。

・訪れた家で認知症が進んだおばあさんは、お客が出入りする居間でじっとして緊張の面持ちだった。

・軽い脱水症のおじいちゃんを心配して、東京から帰省中のお孫さんが付き添って受診された。

・皆が集まったといって9人もの地元のご一家が樹下美術館で昼食とお茶をされた。

・一昨年の主体展で倉石隆の「琢也」を見たという東京の青年が、90才の実家のおばあちゃんと来館され楽しまれた。

そして今夕、水蒸気いっぱいの雲が茜に染まった。

大潟漁港で刻々変わる空の色。

大潟漁港で刻々変わる空の色。

このあとしばらくして雨が降り出した。

本日長岡市からの男性が、拙館長のブログを見て雲に興味を持つようになった、と仰ったという。

有り難うございます、今夕は久し振りに見応えがありましたね。

待ち遠しい雨は今夜降るのか 今秋11月14日(土曜)に第3回SPレコードコンサート 作之助の墓参り。

なか三日お休みして更新したブログ。

その分を補って本日13日もう一記事を掲載致しました。

ようやく猛暑が一段落した盆入りの日、雲多き空から結局雨は降りませんでした。

もうどのくらい降っていないのか判然としません。

まずサルスベリとキョウチクトウだけが、我が世とばかり赤い花を勢いよく咲かせています。

午後美術館に寄りますと、当館のSPレコードコンサートで蓄音機と盤の厚い協力を頂いているS氏が来られました。

お客様が帰られた後のしじま、聴きましょう、と持参された二枚のSPレコードを掛けました。

・最初はJ・Sバッハのやや珍しいリュート曲で、歴史的なギター奏者アンドレス・セゴビアの演奏でした。

・次がエルネスト・ブロッホ作曲のヴィオラとピアノの為の組曲からウイリアム・プリムローズのビオラによる一枚でした。

セゴビアが奏でるバッハはこよなくロマンティックに歌い、

プリムローズによるヴィオラは1900年前後のかぐわしさをカフェに響かせました。

●今秋の「SPレコードを聴く会」を

●11月14日〔土曜日) 18:00開演 に予定致しました。

●クラシック、ポピュラー、日本歌謡の古き豊かなレコード音をどうかお楽しみください。

●お申し込みは樹下美術館の窓口か、電話025-530-4155で受付致します。

本日聴きました二枚はとても良かったので、相談のうえ今度のプログラムに入れることに致しました。

当方で守らせて頂いている盆入りの日の小山作之助の墓。

当方で守らせて頂いている盆入りの日の小山作之助の墓。

我が家の墓所の隣にあり夕方お参りしました。

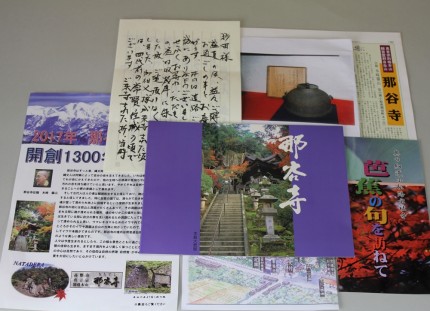

那谷寺のご親切と「さるの釜」 高祖父玄作の見た釜のこと。

さて前回9日の北陸行き記事に旅先の親切を書かせて頂いた。

翌日の那谷寺では宝物の一つという茶釜についてお尋ねしていた。

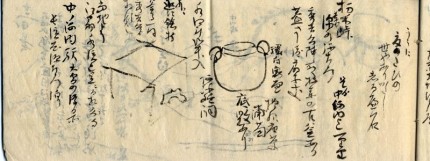

実は過去の記事に、小生の高祖父・杉田玄作(1818-1874年)が残した「上京日記」を挙げさせて頂いた。

(当時の上京は京都への旅でした)

文久2年1863年9月7日金沢出発から始まる日記。

同月11日の今庄から栃の木峠の日に、秀吉公が陣所へ持参した古窯を見た、と記した上で釜の絵図が描かれてある。

この度の北陸行きで、予め那谷寺を調べたところ、ホームページに「秀吉公御物」として茶釜が伝えられている事を知った。

もしや玄作が見たものが那谷寺に伝えられているのかと思い、当日金堂を守られていた方にその事をお話し、

釜の拝見の可否をお尋ねした。

その方は熱心に話を聞いて下さると、釜は現在展示されておらず、しかも住職は所用で外出中ということ。

後日写真で宜しければお送りします、と仰った。

とても丁寧な方、と妻が述懐したほどの応対だった。

ところがその写真が帰った翌日早速届けられた

送られた写真の釜はまず霰(あられ)の肌がまことに美しく、

幾分撫肩(なでがた)がかった古芦屋(こあしや)の真形釜(しんなりがま)だった。

「さるの釜」として利休と秀吉が銘や由来を箱書きしていたのである。

鮮やかな肌、ふんわり落ち着いた腰の広がり、珍しい猿の鐶衝(かんつき)そして箱書き。

極めて上品かつ珍重な品物だった

ところが、玄作上京日記の絵図と説明を詳細に見ると、釜の寸法が非常に大きく、形も異なり茶釜ではなく湯窯のようである。

結局二つの釜の一致は無理なようだったが、このたびのことで那谷寺から受けた親切は身に余るものだった。

2017年、自然摂理(自然智)を背景に高野山 真言宗 別格本山の美しい那谷寺は,、開創1300年を迎えるという。

錦秋はことのほか素晴らしいと聞いた。

年を取ると、同じ本、同じ人、同じ場所へと傾く。

ぜひ再訪したいと念願している。

一泊の北陸は楽しく懐深かった なつかしや「旧はくたか号」。

昨日8日午後、上越妙高駅から15:09分発「はくたか563号に乗車して北陸方面に出かけた。

金沢一泊の短い行程だったが、小さな親切、小さなツキがあった楽しい旅行だった。

主な目的は

①かって特急「はくたか号」としてほくほく線を疾走していた「しらさぎ号」に乗ること。

②8日は、高岡市から「万葉線」に乗って夕刻の射水市「海王丸パーク]へ行き帆船「海王丸」を見ること。

③本日9日は、念願の北陸本線特急「しらさぎ」で加賀温泉駅へ行きレンタカーで以下の三カ所を巡ることだった。

小松市の「那谷寺(なたでら)」→山中温泉「長楽」のぎょうざ→最後に大聖寺の「石川県九谷焼美術館」。

※新高岡-高岡で利用したタクシーの運転手さんの助言から「瑞龍寺」を昼夜二度の参拝が出来た。

驚くばかりの端正さ、高岡市の国宝「瑞龍寺」(曹洞宗)。

驚くばかりの端正さ、高岡市の国宝「瑞龍寺」(曹洞宗)。

●新高岡から高岡へ向かうタクシーの女性運転手が教えてくれ、見学の間待っくれた。

二日間のライトアップはとてもきれいです、とも教えて貰った。

高岡駅の「万葉線」ターミナル。乗った電車も駅も小さくて可愛い。

高岡駅の「万葉線」ターミナル。乗った電車も駅も小さくて可愛い。

●万葉線は全24駅、途中の町並みが様々に変わり見飽きない。

目的の海王丸駅は23番目。

万葉線の複線区間で「ネコ電車」とすれ違う。

万葉線の複線区間で「ネコ電車」とすれ違う。

●運転手さんに女性がよく見られる。

当地高岡市ご出身の藤子不二雄氏が協力したドラえもん電車と小さなホームですれ違う。

当地高岡市ご出身の藤子不二雄氏が協力したドラえもん電車と小さなホームですれ違う。

●「見ますか」と若い運転手が言って、閉まったドアをもう一度開けてホームに降ろしてくれた。

「海王丸パーク」で二日前に、二代目にあたる「海王丸Ⅱ世(1984年進水」が入港した。

「海王丸パーク」で二日前に、二代目にあたる「海王丸Ⅱ世(1984年進水」が入港した。

●Ⅰ世、Ⅱ世の「海王丸」と練習船「大成丸」を同時に見ることが出来た。

(写真の海王丸Ⅱの背後に大成丸、背景は新湊大橋)

この船が常時係留公開されているパーク主役の初代「海王丸(1930年進水)」。

この船が常時係留公開されているパーク主役の初代「海王丸(1930年進水)」。

●期待通りに茜雲が現れた。

高岡から新高岡への帰路で見たライトアップされた瑞龍寺。

高岡から新高岡への帰路で見たライトアップされた瑞龍寺。

●タクシーの運転手さんが、寄ってみますかと仰り待っていてくれた。

瑞龍寺は大きな山門を入ると広大な芝生の中を本堂に向かう。

瑞龍寺は大きな山門を入ると広大な芝生の中を本堂に向かう。

静かな音楽が響き、光は様々に変わり荘厳で幻想的だった。

翌日(8月9日)午前、加賀温泉駅まで乗った「しらさぎ号」。

翌日(8月9日)午前、加賀温泉駅まで乗った「しらさぎ号」。

●ほくほく線で「はくたか号」として走ったその列車です、と乗務員さんが教えてくれた。

(「しらさぎ」はほかに従来から北陸本線で運行されていた同型のものもあります)

ああ懐かしや、元気ですか、あの時のはくたか号に会えて念願叶った。

目的地の一つ「那谷寺」はわが家の宗派、真言宗(写真は金堂)。

目的地の一つ「那谷寺」はわが家の宗派、真言宗(写真は金堂)。

懸崖作りの本堂(拝殿)。

懸崖作りの本堂(拝殿)。

三重の塔ほか重文の塔頭は変化に富んだ広大な地形を利用して配されている。

●山中温泉「長楽」で、肉厚の餃子は期待通りの美味しさだった。

●山中温泉「長楽」で、肉厚の餃子は期待通りの美味しさだった。

香り良い水餃子。

香り良い水餃子。

●油汚れの無い店内にピアノがあり、ジャズの催しの写真が壁に沢山貼ってある。

茂木健一郎さんの色紙も良かった。

大聖寺の九谷焼美術館の近くに「山の下寺院群」があった。

大聖寺の九谷焼美術館の近くに「山の下寺院群」があった。

●偶々出会った場所だったが、赤い瓦の寺々は明るく爽やかだった。

最後に訪ねた大聖寺にある念願の「石川県九谷焼美術館」。

最後に訪ねた大聖寺にある念願の「石川県九谷焼美術館」。

驚くべし九谷焼の意を確認した。

●小学生のイラスト(このたびは魚)を九谷焼のプロたちが作品にする企画展も見た。

数十点あったが、素晴らしい企画だった。

子供達は九谷焼を理解していると実感した。

帰路の金沢駅で、美しいアシスタントさん。

帰路の金沢駅で、美しいアシスタントさん。

●ブログ掲載の事を話すと、どうぞお願いします、ブログも見たいと仰った。

グランクラスのお弁当と飲み物。油脂を一切使わない上品なお弁当だった。

グランクラスのお弁当と飲み物。油脂を一切使わない上品なお弁当だった。

予定が順調すぎて、ひと電車早めるべく切符を買い直した。

●日頃の褒美?にとグランクラスを申し込むと2席残っていた。

一泊の短い旅行。

駆け足のため金沢で街に出ず、山中温泉は湯につからず。

それでも出会った人はみな親切で、疲れもせず楽しかった。

施設がおしなべてきれいで清潔だったのも、大切なことである。

非常に沢山の写真となってしまいましたが、やはり「北陸恐るべし」だった。

文化も人も全体の観光深度がちがう。

そういえば上越地方も北陸と呼ばれていたっけ?ふと思い出した。

信越で行けば良いのか、難しいところだ。

齋藤三郎(陶齋)の夏。

異常熱暑が続くなか、去る8月6日に倉石隆の夏を書かせて頂いた。

本日は齋藤三郎(陶齋)の夏作品を掲載してみます。

陶齋は草花を絵付けされましたので季節のモチーフは倉石氏の人物に比し多く見られます。

姥百合の図。 幅67,0㎝

姥百合の図。 幅67,0㎝

染め付け湯呑:左朝顔、右俳句「浴衣着ていつもの顔の茶会かな」。

染め付け湯呑:左朝顔、右俳句「浴衣着ていつもの顔の茶会かな」。

私たちは何かと季節感に敏感で、それは詩情をもって感覚されるようです。

詩情は季節から静かに届けられている贈り物のようです。

暑さ続きで鳥たちが水盤に集まる。

雨降りの日はおろかぱらぱらとした夕立もない毎日。

かって見られていた入道雲も見かけないのは、山まで乾いてしまったのだろうか。

そんな暑さのなか、美術館の庭の水盤に鳥たちが替わる替わる寄っていく。

館内はやや涼しいが、カフェからみる鳥たちの無心な様子には心なごまされる。

水盤に来る鳥たちは、くちばちが黄色味を帯びる今年生まれた若鳥が多いようだ。

若鳥は成鳥よりも幾分人の気配を気にしないためだろうか。

いずれにしても暑さと共に多く来るようになった。

お盆まで雨は降らなくてもよい、と米作り農家の方が仰った。

少なくともあと4,5日~1週間の我慢か。

倉石隆の夏。

本日も暑い一日、夕立もなく最後の雨も何時だったか思い出せません。

そんな日に作家の夏を見てみました。

樹下美術館の展示作家である画家倉石隆は人物の内面に挑戦した油彩メインの人物画家です。

そのためでしょう、タイトルに季節が入る作品は希のようです。

樹下美術館の油彩で「夏」が付いた作品は「夏の午後」が一点あるだけです。

昨年展示した大きな作品「夏の午後」 1981年 145,5×112,0㎝

昨年展示した大きな作品「夏の午後」 1981年 145,5×112,0㎝

人物の上半身は女性だが、下半身、足などは男性の如く描かれている。

一体が男女であろう身体は空高く、気持ちよさそうに夏の日射しを浴びている。

モノクロームの空間は深く、背後の雲は優しい。

人物は極めて健康的で、一種性的な満足〔幸福)感を現しているように見える。

(以前は男性的な女性としか見ていませんでしたが、最近見方が変わりました)

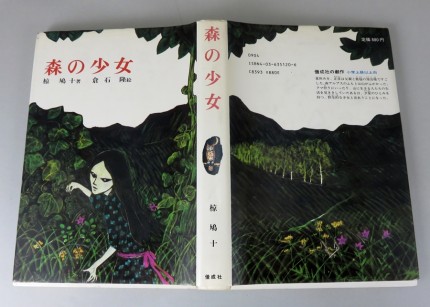

次はがらりと変わって少年少女向け書籍「森の少女」の挿絵の夏です。

著者の椋鳩十(むくはとじゅう)は、奥深い信州の山の豊かさと神秘性、

およびそこに於ける人間の強さと暖かさを一夏の出来事として書いています。

森の少女:椋鳩十・著 倉石隆・絵 偕成社1982年3月 第一刷発行

森の少女:椋鳩十・著 倉石隆・絵 偕成社1982年3月 第一刷発行

森の少女の挿絵原画から:物語の山姫を疑っていた少女が後半で正彦の前に現れる。

森の少女の挿絵原画から:物語の山姫を疑っていた少女が後半で正彦の前に現れる。

一種重厚な油彩と対照的に、倉石隆の挿絵は物語に沿って明快です。

この本は当館に1982年11月の第二刷が別にありますので、

明日それをカフェに置かせて頂きます、どうかご覧下さい。

さて暑い日は続きます。

本日午後じっとしていられずゴルフの練習場に行きましたところ、帰ると体が軽く感じられました。

後日齋藤三郎(陶齋)の夏を掲載致します。

10月17日(土曜日)夕刻は三人の大学院生によるコンサート。

来る10月17日(土曜日)、樹下美術館において、

“三人の大学院生による秋の美術館コンサート”を開催致します。

上越教育大学大学院の院生さんたちは23才、とてもフレッシュな三人です。

若者とはいえ十分な学びとキャリアを積んでおられ、演奏会が楽しみです。

第一報ですが、いずれお三人のプロフィールやプログラムの概要などをお伝えしていこうと思います。

明日より受付を始めます、どうか振るってお申し込みください。

酷暑の在宅周りで奇妙なスピード感 メガソーラーが頑張る。

このところの猛烈な暑さは当分続くらしい。

暑さを嘆いて交わす言葉に「すごい」、「特別」が付いている。

最低気温が先月半ばから格段に上がっていることも、厳しさに繋がっているにちがいない。

これでクーラーが無ければ室内でも熱中症・脱水症およびそれらの二次疾病の危険があり、一方で使用中のうたた寝による風邪、気管支炎も見られる。

在宅診療で訪ねたあるお宅にピカピカのクーラーが取り付けられていた。

在宅といえば本日は旧国道沿いの東西ほぼ一直線上の10㎞に4軒の訪問があった。

車のクーラーは効いているがガラス越しの直射はきつく、一方年のせいでともすると足もとは寒い。

同乗している看護師は暑がり屋さんであろうからコントロールが微妙だ。

この日の運転で、およそ同じスピードで走ったにも拘わらず妙な感覚を味わった。

1軒目のお宅に向かう時は、いつもより時間がかかると感じたが、帰りはすーと走った。

すーと走っているうちに2軒目が近づくと、スピードが落ちる感覚になる。

2軒目のお宅を辞した車はすーと走り出し、3軒目が近づくとなかなか着かないのである。

このゆがみは、特別暑い午後の疲れが心理的に反映しているのであろう。

最後のお宅は、通いはじめて6年目の105才の方だ。

食事以外はほぼ睡眠され、驚くことにデイサービスに行かれる。

暑くなりかけのころ調子が落ちて褥瘡が始まったが、懸命な介護とクーラーと栄養剤で縮小に向かっている。

ここのご主人の熱心な介護には頭がさがる。

お宅からの帰路、車は最後まですーっと走った。

近くの国際石油開発帝石株式会社の「INPEXメガソーラー上越」。

近くの国際石油開発帝石株式会社の「INPEXメガソーラー上越」。

80、000余㎡の敷地で最大4メガワットを発電、およそ1600世帯をまかなう出力がある。

工事は過去2回に分けて行われ、1回2メガワット分をほぼ1年で終えている。

INPEXの電気は地元東北電力へ売電されている。

日照りはクーラーの電力消費を促す一方、ソーラー発電力をアップさせてうまく回っているように見える。

昨日の同級会は卒後58年にして初めての会だった。

昨日の記事に中学校の同級会の事を書かせて頂いた。

前回は何時だったか判然とせず15年前?と記した。

だが、配られた資料などから卒後58年にして初めての正式なクラス会だったらしい。

15年前?としたものは、学校の創立記念行事の流れで急遽集まった模様だった。

みな忙しかったのか、これが普通なのかよく分からない。

しかしあちこちから集まった中学時代の三年間は、実人生の幻のような始まりとして振り返られる。

厳しい将来の予感の中で、あこがれ楽しんだ特別な月日。

58年経って100余人の中から40人も集まるのには訳があったのだろう。

本日午後、以下の花などを庭で見ました。

今年は珍しく夏夏とした暑さが続いている。

地元の鵜の浜温泉海水浴場も賑わっていると聞いて嬉しい。

本日ご来館の皆様、まことに有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月