ほくほく線電車&乗り物

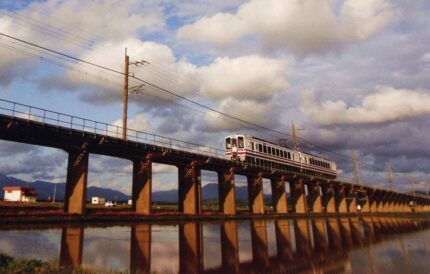

ほくほく線のポストカードで。

昨日に引き続きやや過ごしやすかった本日。気温は髙田で32,9度ということ、気温は普段とそう変わらなかったのに過ごしやすいとは不思議なことでした。

皆さまにも同じような感想が聞けたのは、陽が短くなり日射しが斜めになたことがあるのでしょうか。

さて前回8月26日の当欄でほくほく線のポストカードとお客さまの事を載せました。すると翌日東京からブログの写真を観たら急に「鉄心?」が動いて訪ねたくなりましたと仰る。

ある意味ご常連の方で、2018年5月に催した塩﨑貞夫「桜のレクイエム展」を機に来館され、以来よく当館を訪ねて来られます。亡き塩﨑氏と交流があり氏と同様独自の茶心をお持ちで、茶や懐かしい「桜のレクイエム展」などの話を楽しくご一緒しました。

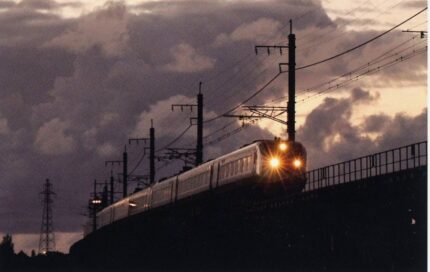

話変わって、過日掲載しましたほくほく線の写真ですが、実は樹下美術館ではそのほかに以下の特急「はくたか」を含めて4種のポストカードを販売しています。

あらためて写真を見ますと、わざわざ撮影地点を見に出かけたお客さまにとって場所の同定が可能だったのだと思われました。さらに掲載した電車写真に旅情を促され、翌日早速ほくほく線で来館された東京のお客さにもびっくりした次第です。

いつか「はくたか」を含めた頸城野を行くほくほく線電車の写真展を行ってみたいと思いました。

気に入って頂いたほくほく線電車の写真。

樹下美術館ではほんの小規模ながら物販を行っています。常時一定の売り上げがあるものに恥ずかしながら私が撮影した写真の絵はがきがあります。

本日お見えのお客さまの一人が妻に以下の話をしたそうです。

“娘が館長の写真絵はがきが好きで、特にほくほく線のものを気に入っていた。以前、数枚購入した電車の葉書の場所を一緒に探しに行ったことがあり、それらしい場所を見つけることが出来て嬉しかった”と。

夕食時に聞いたのですが有り難くも嬉しい話でした。

上掲のものに似た状況の電車、あるいはもっと旅情のある場面を撮りたいと夕暮れ時によく通いました。しかし時刻、空と雲、乗客の影などこれ以上のものは撮れませんでした。

当時沿線で撮っていると近づく電車が音を鳴らしてくれるようになり、余計に喜んで出かけていました。今は無き特急「はくたか号」は格好良くて夢中になりました。

拙い写真ですがいつか「はくたか号」を交えた頸城平野の高架を通過するほくほく線電車の写真展を行ってみたいと思っています。

さて雨が遠のき再び乾燥しきっていた当地。午後パラパラと来て夜にはかなり降り始めました。お米にはもう要らないかも知れませんが庭には有り難い雨です。出来れば朝までしっかり降って欲しいところです。

1月3日夕刻と4日午前の高松市、美しい松と命の讃岐うどん。

遅々として進まぬ正月旅行記ですが1月3日午後遅く、直島から四国へ、ようやく後半の高松市に入った。雨でしたが傘をさすほどでもなく助かりました。港、駅、主なホテルがほぼ一地区にまとまっていて、交通の利便が計られていました。

高松港の2本のモニュメント。2010年に開催された瀬戸内国際芸術祭に設置された大巻伸嗣氏の作品。その後2022年の瀬戸内芸術祭を経て長く高松港のシンボルになっている。

高松港の2本のモニュメント。2010年に開催された瀬戸内国際芸術祭に設置された大巻伸嗣氏の作品。その後2022年の瀬戸内芸術祭を経て長く高松港のシンボルになっている。

JRホテルクレメント高松の部屋から見た高松駅方面。大都会だと思いました。反対側、ホテルの裏手は港です。

JRホテルクレメント高松の部屋から見た高松駅方面。大都会だと思いました。反対側、ホテルの裏手は港です。

香川、高松といえば何といっても讃岐うどん。夕刻駅で明日の列車マリンライナーの切符を買い、ホテルで傘を借りてうどんを食べるべく街へ出ました。

食べ物屋さんがある繁華街のアーケードはすぐ近くと聞いたのですが、中々着きません。今や健常な層と異なり年寄りの足は距離や時間が違うのでしょう。傘を開いたり閉じたり、幾つも街角を曲がってようやく店を見つけました。

お願いしたうどんは熱々の桶に入り、海鮮が効いた甘めのタレも器ごと熱々でした。

お願いしたうどんは熱々の桶に入り、海鮮が効いた甘めのタレも器ごと熱々でした。

妻には内緒でしたが、入店して座ると何故か頭がぼーっとして上手く気が回らない感じがしていました。三日間毎日1万歩は歩き、当日もすでにそれを越えていました。

昼を抜いているのですから、低血糖気味だったのかもしれません。慌てずにまず熱いつゆを口にし、ゆっくりうどんを噛みしめながら食べました。

ああ讃岐うどんは大学病院時代、専門店が近かったのでどれだけ食べたかわかりません。こちらに来て足かけ49年、久し振りのうどん、それも正真正銘、本場の讃岐うどんです。持ち上げてみる非常に長くてずっしり重く、滑らかさ、湯がき方、熱さ、風味、分量、申し分ありません。

ああ讃岐うどんは大学病院時代、専門店が近かったのでどれだけ食べたかわかりません。こちらに来て足かけ49年、久し振りのうどん、それも正真正銘、本場の讃岐うどんです。持ち上げてみる非常に長くてずっしり重く、滑らかさ、湯がき方、熱さ、風味、分量、申し分ありません。

立派なことに桶などに入れてある。ゆっくり食べ始めると間もなく頭がしっかり働き出しました。高松の夜歩き疲れて食べた讃岐うどんは生涯忘れられない事でしょう。

地元の家族さんらしき方達も皆うどんですし、出がけにお金持ちそうな黒づくめの外人さんご夫婦が嬉しそうに入ってきました。

さて翌4日、昨日とは打って変わり気持ち良く晴れました。朝早くからホテルのすぐ近く高松城跡(玉藻城跡)である玉藻公園に行きました。玉藻は万葉集で柿本人磨が讃岐の国の枕言葉に 「玉藻よし」と詠んだことに因み、一帯が玉藻の浦と呼ばれたことによるそうです。

自分が世話になった大学病院の前に渋い木工椅子テーブルの喫茶「玉藻」がありました。懐かしい店ですがエプロンをした粋な主は高松の人だったのでしょうか。く

高松という都市名の由来が良くわかりました。南陽に映えて生き生きとした松でいっぱいの公園。実際正月早々、松の手入れに勤しむ職人さんたちを見ました。

高松という都市名の由来が良くわかりました。南陽に映えて生き生きとした松でいっぱいの公園。実際正月早々、松の手入れに勤しむ職人さんたちを見ました。

石垣も美しく三方海に囲まれていたという城跡はブラタモリで観ていました。海水を取り入れた構造で、いまなお海とともに生きている城という雰囲気があり、歩くと元気が出ました。

桜御門。戦前国宝指定の前夜、空襲によって焼失。令和4年に再建されている。

桜御門。戦前国宝指定の前夜、空襲によって焼失。令和4年に再建されている。

入り口両側の積み石は見事で現代的な造形そのもの。いにしえの人々が有した美的センスは現代と遜色無いレベルではなかったかと思いました。自然や建造物と調和させる、という点で言えばなおさらです。、

入り口両側の積み石は見事で現代的な造形そのもの。いにしえの人々が有した美的センスは現代と遜色無いレベルではなかったかと思いました。自然や建造物と調和させる、という点で言えばなおさらです。、

園内の一角でみたソテツ。温かいところだとこんなに葉が茂り幹が太くなるのかと驚きました。

園内の一角でみたソテツ。温かいところだとこんなに葉が茂り幹が太くなるのかと驚きました。

琴電が忙しく往き来していました。

その琴電に乗って高松市立美術館へ。駅で降りると晴れ着を着たワンちゃんと出会いました。忘れるところでしたが、お正月だったのですね。

美術館ロビー。

美術館ロビー。

現代絵画と香合の展示を観て館内のカフェで一休み。

昼が近づき高松駅へ。

この年になってようやく出会った瀬戸大橋と特急列車。およそ10㎞にわたって瀬戸内海の島々を繋ぐひと時は壮快でした。

この年になってようやく出会った瀬戸大橋と特急列車。およそ10㎞にわたって瀬戸内海の島々を繋ぐひと時は壮快でした。

一昨年でしたか、一種興奮とともに読んだ村上春樹の「海辺のカフカ」。登場人物達はそれぞれの因縁に導かれ次々と高松へとやってきます。

主人公がたどり着いた高松市のクラシカルな図書館は、作者の若き日に親しんだ西宮市のものだったことは知っていました。しかし一種神秘的な空気を漂わす小説ゆかりの場所に淡く期待していましたが、図書館は勿論深いジャングルのような森と寂しい農村などを探す時間はありませんでした。

僅かな滞在でしたが、陸海が一体化した交通、美しく健康な松と立派な石垣の城跡・玉藻公園、そして讃岐うどん!四国高松はそれで十分でした。

学生時代と大学病院の医局時代、13年間をともにしたNは高知の人でした。若き日、休みになると宇高連絡船と急行など10時間も掛けて東京・高知を往き来したと聞いていました。

今回お洒落なフェリーでしたが、昭和30年代中頃~40年代の高松市や宇高連絡船はどんなだったのでしょう。元気なら色々話したかったNは一昨年亡くなり、気がつくと寂しくなります。

1月3日の倉敷と直島。

前回記載の1月2日午後の大原美術館は15時閉館ということで観ることが出来ず、翌3日に回され予定に少々の詰まりが生じた。

3日午前に同館を観終わり12時には宇野港へ行き直島を目指す予定となった。

大原美術館の創始者・実業家大原孫三郎は、孤児院の運営に粉骨するプロスタントの篤志家を知り、自らもプロテスタントとなり文化の社会貢献を目指して昭和5年、日本初の大規模な私立西洋美術館を設立した。

本館入り口左に

本館入り口左に

ロダンの「カレーの市民」

勇敢な人々の像は50年前も

ここにあった気がする。

同じ作家でも作品は様々にランクを生じる。大原美術館は主に孫三郎が支援した画家児島虎次郎がパリを中心に各地で懸命に収集。作品は作家の名ではなく完成度によって真摯に集められている。

このたび広大な展示場の館内でエル・グレコの暗色効果を生かした劇的な「受胎告知」から中心部の白が目を引くアンリ・ルソー、眩しいシニャック、ルノワールの若く幸福な裸婦、私には珍しく重厚なマティス、さらにムンクにロートレック、ルオー、モネ、ピサロ、ゴーギャンほか淀みなく並ぶ近代西洋画の代表作を観た。みな懐かしく、倉石隆が憧れたパウル・クレーも良かった。

日本人が描いたこの国の人々の深い味わいに一段と思いを新たにし、突然現れた松本俊介の青い人物も嬉しかった。

図録「大原美術館+作品と建築」

図録「大原美術館+作品と建築」

の見開き小出楢重「Nの家族」。

民藝の不動の人々、河井寛次郎、濱田庄司、富本憲吉、バーナード・リーチ、棟方志功、芹沢圭介のあまた一級品をを咀嚼するように堪能した

絵画では開館した昭和初期、日本で西洋名画の実物を目にする機会は乏しく、収集品は日本洋画壇の向上に貴重な役割を果たしたという。

50年ぶりとなる広大な館内を、まさにおぼろげな記憶とともに歩きながら、これは見納め、拙い自分のなにがしかの責任の一端を今果たしているという気がして安堵を覚えた。

米倉を用いた民藝・東洋館。

米倉を用いた民藝・東洋館。

染織家芹沢圭介の紅型に

ちなみ独特の赤色をしている。

さて大原美術館の後は直島へ急がなければならない。宇野港からフェリー。しかし電車による岡山経由の行程は宇野港を頂点に岡山と倉敷が底辺となり三角形を構成していて相当不効率に思われた。時間を考慮し最終的にタクシーを依頼し宇野への直行を図った。

一帯に詳しい地元のタクシー運転手さん。運賃は掛かったが妻と二人で昼食を抜けば少しは足しになる。道中先々の話を聞きながら走った。現れては消える倉敷川を観て倉敷が物流の一大中心地だったことを納得した。

野を越え山越えて宇野港へ到着した。

宇野から目と鼻の先、直島宮浦港まではわずか20分だった。

宮浦埠頭に

宮浦埠頭に

草間彌生さんの赤いかぼちゃ。

一斉にこどもたちが走った。

直島のアート巡りは施設と野外がある。施設のほとんどは予約制で迂闊にも私達はそれをしていなかった。残念だったが野外作品を主に観で回る事にして一台だけあったタクシーに乗り込んだ。

小さな船着き場に設置された黄色いカボチャで写真を撮るのにしばしば数十人待ちになるらしい。私達の時は誰もおらず後から混んできた。

小さな船着き場に設置された黄色いカボチャで写真を撮るのにしばしば数十人待ちになるらしい。私達の時は誰もおらず後から混んできた。

細い坂道を上ったり下りたり、写真を撮ったり、島の歴史と現状を聞きながら回った、精錬から文化の島へ痛々しさの克服。今日までの長い努力を思わない訳には行かなかった。

細い坂道を上ったり下りたり、写真を撮ったり、島の歴史と現状を聞きながら回った、精錬から文化の島へ痛々しさの克服。今日までの長い努力を思わない訳には行かなかった。

家プロジェクト地区にあった「ANDO MUSEUM」。予約無しで入館できる貴重な場所。しかし、ちょうど昼休みで入れなかった。

家プロジェクト地区にあった「ANDO MUSEUM」。予約無しで入館できる貴重な場所。しかし、ちょうど昼休みで入れなかった。

午後次第に崩れる天気。

午後次第に崩れる天気。

ポツポツ始まるころ

高松へ向けて出航した。

直島の主だった宿泊や展示施設には(株)ベネッセの関わりが大きい。室内展示で是非観たい場所や作品があり予約をせず未練を残した。だが彌生さんの二つのカボチャほか楽しい作品に触れて満足して高松へ向かった。

高松までおよそ一時間、海路で見る瀬戸内の島々は想像以上に大きくて驚いた。

正月の西国旅行 一日目京都。

昨年正月は隣県長野の別所温泉の一泊旅行をした。安楽寺の国宝三重の塔は静寂の中、夜半に降った僅かな雪で各層の縁が白く染まり、それは美しかった。

今年はせっかくだから温かい地方へということで、京都、倉敷、高松に一泊ずつして西へ向かい、4日午後最後に備中玉島へ赴き、江戸時代に若き良寛さんが修行した円通寺を訪ね、何とか無事な正月旅行を終えた。

一日目の午後京都で知った能登半島地震。終始気をもみながらの旅だったが、間もなく82才を迎える旅行記念として本欄上に拙い足跡を残すことにしました。

京都の宿は駅に繋がったホテルで移動には便利だった。

早速のめあてを訪ねる

早速のめあてを訪ねる

「泉涌寺(せんにゅうじ)」の長い参道。

同寺は数ケ寺の塔頭を有する皇室の菩提寺。

初めに左手前の「戒光寺」

初めに左手前の「戒光寺」

寺院の正月花はいずれも見事だった。

大きさと美しさに圧倒された

「戒光寺」の「丈六釈迦如来立像」

運慶・湛慶親子の作とされる。

戒光寺を出て長い参道を歩くと深閑とした山あいに「御寺 泉涌寺(みてら せんにゅうじ)」の大きな伽藍が現れる。

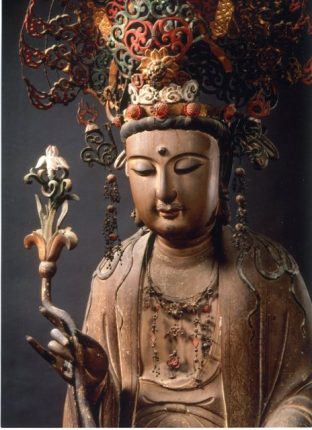

宗代の「楊貴妃観音菩薩」

宗代の「楊貴妃観音菩薩」

異国情緒の表情と宝冠。

(絵はがきより)

泉涌寺の水源である「泉湧水屋形」。

泉涌寺の水源である「泉湧水屋形」。

左手に清少納言の歌碑があった。

歌「夜をこめて鳥のそら音ははかるとも、よに逢坂の関はゆるさじ」は百人一首に。

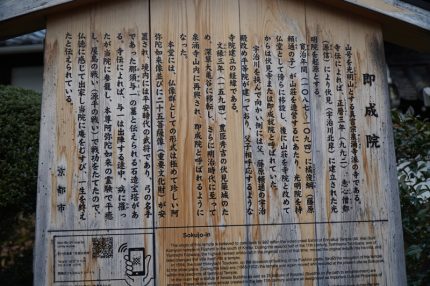

泉涌寺を出て歩くと右側に「即成寺(そくじょうじ)」。境内裏手に那須与一の大きな墳墓があった。

泉涌寺を出て歩くと右側に「即成寺(そくじょうじ)」。境内裏手に那須与一の大きな墳墓があった。

数日後、高松往復の海上で源平合戦の那須与一にまつわる屋島が繰り返し見え隠れし、旅情を誘われた。

即成寺の高札を観ているときに頭がくらくらとして、何か発作が起きたと思った。間もなく東京の長男から電話があり、能登地震を知らされた。

即成寺の高札を観ているときに頭がくらくらとして、何か発作が起きたと思った。間もなく東京の長男から電話があり、能登地震を知らされた。

京都は泉涌寺とその塔頭二ケ寺を回った。

雪はこの程度にしてもらいたい。

当地は熱風が吹き今年最高気温37,2度に。

過日9月のことを「はきはきしない月」と呼んだところ、本日今年最高の37,3℃の暑さとなり驚いた。怒ったというのもあるが、日本海を北上した台風の影響で、強い風にも見舞われた。但し明日はぐっと下がるらしい。一日中吹いた風は来たる満月に向けて空を吹き払ってくれたなら大したもの。

稲刈りをする方達は長く続いた雨に、もう少し気温が上がればとか、田が緩んでいてコンバインがつらいと仰っていた。朝からの熱風は稲や田のためには良かったのでは。

ウエス・モンゴメリーのギター「Windy」。強風のことらしい。

今はこんなジャケットでは売れない。

このレコードも長く聴いた。

ずい分日が短くなった。

ほくほく線の夕暮れ電車 どうしても撮影と言えない その昔父母の呼び方を変えた。

夕方の空が良さそうな時は海岸かほくほく線、あるいは上下浜のホテルを写しに行く。本日はほくほく線だった。

ところで私には中々「撮影」という言葉が使えない「性」がある。

若い頃から「撮影」は映画かプロのカメラマンのようにお金をもらってする専門家の「仕事」だという観念が染みこんでいる。だからヘタでもあり、素人の自分がやっていることを「撮影」と呼べないのだ。

ならば「写真を撮る」、あるいは「写真を写す」、と言うことになるが、これは「頭痛が痛い」クラスの重複語(重言)となりダメである。

カメラの説明書やネットはもっぱら撮影と述べられているので読み聞きするのは平気だが、自分の事として使うとなると言えないから不思議だ。

思い切って「撮影」と言ってしまえば直ぐに慣れるようにも思われるが果たしてどうだろうか。

学童時代、父母のことを「とうちゃん、かあちゃん」と呼んでいた。周囲もそうだったので全く平気だった。

ところが姉が東京の私立高校へ入った夏休み、帰省するなり「おとうさん、おかあさん」に変えよう、と強く提案した。家族は戸惑い、呼び合うたびに顔を見合わせ、照れ笑いを隠せなかったが、かなり早々に慣れてしまった。

呼び名を変えた前後で父母への敬慕に変化はなく単に見た目の悪さを直しただけだったが、それで良かったと思う。果たして「撮影」はどうだろうか(どうしても変えられない気がする、、、)。

電車の何がどうと言うわけではないが、待ったり見たりしていると何となく一日の緊張をほぐせるので空が良いと来てみる。もしかしたら「子どもの時間」かなと思う。

以下は何気なく歌われる「Twilight Time」。

ジャネット サイデルの「Twilight Time」

初めて聴く歌手だが、

私が知っている曲をよく歌っているようなので

かなり古い人ではないだろうか。

この曲のようなのをよくスタンダード曲と呼んでいる。ジャズの演奏で頻繁に使われ、大昔、大橋巨泉氏がジャズの「歌」は深刻に歌うのではなく、鼻歌のように軽く歌うのが好きだ、というのを聞いた事がある。ジャネットさんはそのように歌う人のようだ。

昨日の夕暮れ電車、本日の夏空 接種の現況 我が大切な看護師。

昨夕の空は清々しく赤味を帯び本日の好天を示唆するようだった。

今日の空は青く雲白く、まるで梅雨が明けたような眺めだった。

我が大切な看護師の膝は負傷後24,5日が経った。一昨日退院してご主人と一緒に挨拶に来てくれた。表情はさわやかだったが、右手にストックを持ち小さなリュックを背負う姿は、どこか可愛いがやはり病み上がりを否めない。

それでもリハビリにと言って、本日から午前午後の2回、ワクチンの注射詰めに来てくれることになり、私は随分楽になった。

昨日から事業所と一般の接種を始めている。数を高齢者の半分近くに減らし、午前12人午後6人のペースで6週間余。その後、出来れば個別を止めたいと考えているが、どうなるものか。

6月上旬の麗しい土曜午後。

ほど良い気温に何気ない風、おおむね晴れた空であれば、やはり6月は良い季節だなと思う。

あるご夫婦と久保田成子さんなどの話をした。

あるご夫婦と久保田成子さんなどの話をした。

アイスコーヒーが美味しい午後だった。

着物を着て遊びにいらした三人組。

着物を着て遊びにいらした三人組。

樹下美術館は着物も良く合う。

夕方に芝生の撒水をしてから電車の場所に行った。思わぬ大茜が現れてきれいだった。

海の、田の、電車の、川の夕暮れ。

現在の日没は直江津港で午後6時45分ころのようです。

日が長くなり、仕事の後でもゆっくりと夕焼け写真を撮ることができるようになりました。

今夕は薄い帯状の雲が日没とともに次第に茜に染まり、海、田んぼ、電車、川を、空が赤いうちに回る事ができました。

四カ所の優しい夕焼けをほぼ20分で撮りました。

いつも同じような場所を夕方にウロウロしていますので、最初のうちは農家の方にジロジロ見られました。電車に向けてカメラを構えていると、運転手さんがパーンと警笛を鳴らしてくれる事があります。

それにしましても「ウロウロ」といい「ジロジロ」といい、オノマトペは便利で不思議な言葉ですね。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月