文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

2021年9月20日(月曜日)

上越市の小林古径記念美術館で開催されていた「生誕90年 岩野勇三彫刻展」が本日終了した。

会期途中入院してしまい、終了間ぢかの一昨日と本日、二度観に行った。

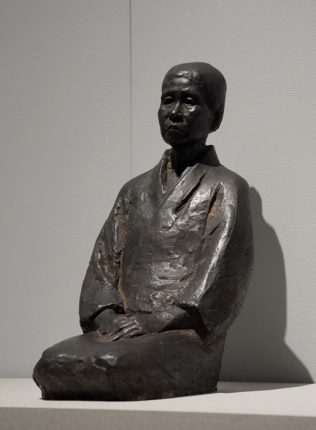

「母」 1958年。

「母」 1958年。

上越市大島区生まれの岩野勇三。

母は、芸術家を目指して上京した息子がどんなに心配だったことだろう。

「伊豆の女」 1976年(手前)、「あさこ」 1980年(向こう)。

「伊豆の女」 1976年(手前)、「あさこ」 1980年(向こう)。

作者のしっかりした眼と手によって命が生き続ける。

「待合室」 1968年。

「待合室」 1968年。

駅の待合室であろうか、ふる里ならではの情景。

雪国のかくまきは髙田公園の「おまんた」や、

小田嶽夫著「高陽草子」の挿絵でも印象的。

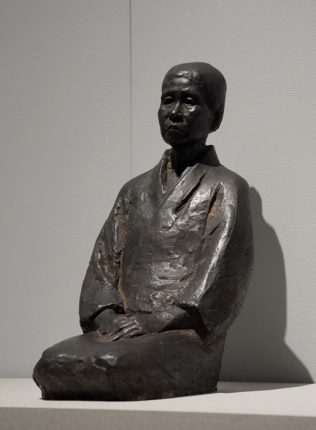

「良寛」 1969年。

「良寛」 1969年。

モダンな会場でいささか戸惑っている風の良寛さん。

私が一番気に入った作品は、展示場の奥にあった「なほ」(1983年)だった。この作品は撮影が禁じられていた。

以下は二番目に気に入った「なかま」です。

亡くなる前年の作品「なかま」。タイトルは人の名前だろうか。

亡くなる前年の作品「なかま」。タイトルは人の名前だろうか。

他の作品の緊張と平衡の中で、背後からの眺めがゆったりして良かった。

ここだけ南国的なのどかさが漂っていた。

左向こうは翌年の絶作「牧歌(エスキース)」。

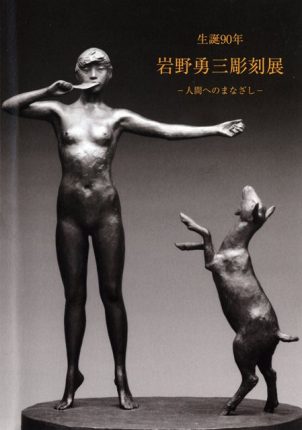

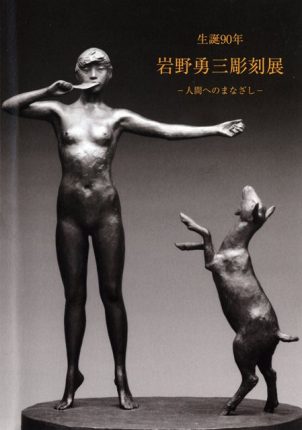

図録「岩野勇三彫刻展」

図録「岩野勇三彫刻展」

56才で夭折した絶作「牧歌」(1987年)が表紙を飾っている。

肺がんの末期は苦しい。

そのなかでかろうじて到達したエスキース(完成前の構想作品)。

驚くべき制作意欲。

当展には63ページからなる展覧会図録が販売されていた。

展覧会の計画と構想、作品依頼、神経を使う梱包、搬送、開梱。さらにあらゆる角度で鑑賞される彫刻ならではの展示と照明作業。開催は大変なことだったろう。

そのように忙しい過程で制作された図録だが、十分な体裁と内容が整えられ、作品同様の畏怖を禁じ得ない。

解説文などから、自然の観察こそ制作のみなもと、と述べている岩野勇三。身体、とくに裸に命の歴史と美を見出し、雪国の人に相応しい真摯さと喜びで制作されている。

そんな氏から、現代をどう観れば良いのか、一種示唆を受けたような、ほっとした安心を得た。

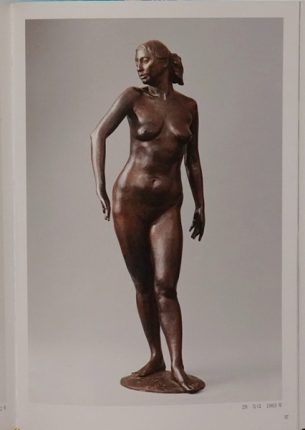

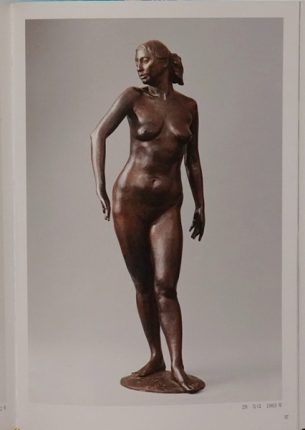

最後ですが、やはり「なほ」です。

全体と細部(色彩や手跡)まで気に入り感嘆した堂々たる「なほ」。

全体と細部(色彩や手跡)まで気に入り感嘆した堂々たる「なほ」。

第17回中原悌二郎賞の受賞作品であり、作者の自信が溢れている。

図録に写真がありましたので、申し分けありませんが、

ページを見開いて撮り、掲載しました。

実作品にはブロンズらしい一段とヴィヴィッドな輝きがありました。

●新型コロナの拡大を懸念して、9月6日から臨時休館していました樹下美術館。

昨日9月19日から開館いたしました。

報告が遅くなりましたが、秋のひととき、どうか樹下美術館でお過ごしください。

2021年9月18日(土曜日)

連休前の本日午前、当院にしては珍しく混んだ。その午前中に高齢の方の往診依頼があり、家人は入院を希望された。普段訪問をしているお宅で、医療の緊急性よりもむしろ介護事情の問題で社会的要因が加味されていた。

当然入院の可否は病院の診察医師の医学的判断にゆだねられ、希望通りに運ぶとは限らない。今回の患者さんの入院は微妙だった。

他方、病院への紹介はこちらの努力や力量も試され、今もって緊張する。紹介に値する診療だったかが暗に問われるのだ。

介護者に二つの病院を候補として挙げたが、入院まで保証は出来なかった。

昼食時間を外し、午後頃合いを見て第1候補の病院に電話した。医師は比較的若い印象だった。

容態と検査数値を伝え、事情を述べた。すると意外にも、分かりました直ぐ来て下さい、と返事が返った。

何と有り難いことか。

その返事を患者さん宅に電話すると、介護者は消え入るような涙声で礼を口にされた。

夏に病んで以来ややもすると心晴れず過ごしている。そこへ今週、病院紹介と病院からの逆紹介が数件続いた。いずれも波乱を含む課題があり、良いとは言えない心臓が時にきゅうきゅうと鳴るのを感じていた。

そこへ本日の一件。地獄で仏、病院の対応は他に替えがたい良薬だった。

そんな夕刻、ふと「びんのかけら」へ行きたくなり妻に提案した。

しとしと雨が降っていたが、芝生のアプローチ、壁を這うバラのツル、辺りの庭道具を目にしただけで心がなごんだ。

美味しかったアンチョビー(向こう)と田舎風(こちら)のピザ。

美味しかったアンチョビー(向こう)と田舎風(こちら)のピザ。

アルファー波は良い環境下の瞑目で現れるが、ここでは耳目に入るものでも鎮静される。

アルファー波は良い環境下の瞑目で現れるが、ここでは耳目に入るものでも鎮静される。

店に入ると「There Will Never Be Another You」のサックスが聞こえた。尋ねるとスタン・ゲッツだった。60年代?何とも嬉しい。

それから食事し、オーナーと古めのジャズの話をし、氏先日のアルプス山行やかっての北アルプスの雷鳥親子や星空、主宰されるバレー教室などの、逐一心地良いタブレット写真を見せてもらい、そして話をした。

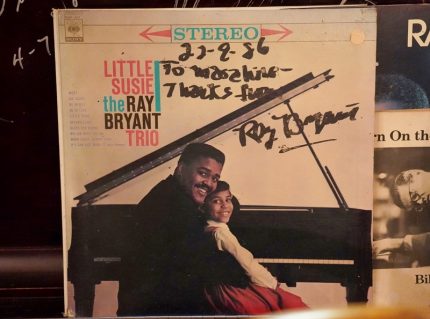

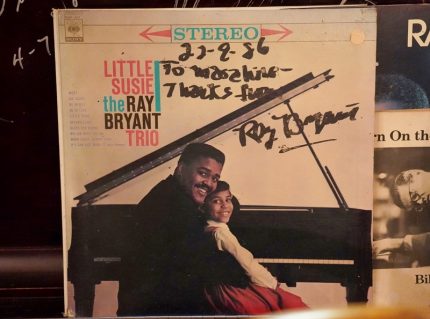

ふと見たピアノに86’年9月のレイ・ブライアントによるサイン入りジャケット。

ふと見たピアノに86’年9月のレイ・ブライアントによるサイン入りジャケット。

娘さんと一緒と思われる写真。

かって私もこのアルバムを持っていた。

上掲レコードから「Misty」

可愛いお嬢さんを膝に、演奏しているような優しい「Misty」。

1950年代後半のモノラル。

“ちょっと見て、私は木に上った子猫のように心細く”

“足を右左間違えずに歩いているかも心配”

などと歌われる歌詞がある。

入院とびんのかけら、本当に良かった。

2021年9月15日(水曜日)

時代により言葉は変わる。

名詞の短縮がはなばなしく行われる一方、ちょっとした助詞や接続詞の類も変わるようだ。

恐らく昭和では馴染みが薄かった後者の例をいくつか挙げてみました。

・~といった (例)宅配といった方法で→宅配などの方法で

場所、方法、事情の例えで、「など」が加味される。

・~ことから (例)感染拡大していることから→感染拡大しているため(ので)

理由を述べるのに用いられる。行政の通知文から始まったように思う。堅い上から目線のため、一般では通用しそうにない。

・~だったり~だったり (例)秀吉だったり信長だったりが→秀吉や信長が

比較的若い世代の説明や感想によく登場する。以前は「や」で足りていたので聞いているとまだろっこしい。

・~の方は (例)結果の方は数日後に→結果は数日後に

今春久し振りに行政の説明会にリモートで参加たところ、あまりに多く「~の方」が付けられるので驚いた。

・~とは思う (例)良いとは思う →良いと思う

いつのころから多くなった。無難や穏便を意識しての表現だろう。

「とは思う」を聞くと(だがしかし,,,)が連想され、「本当はどうなの」とモヤモヤする。

私達は聖人君子ではないのだから、自分なりに「と思う」と言えば良いのに、もう無理なのか。気の使いすぎ、窮屈の中の曖昧、不思議な世の中になった。

以上、文脈次第では妥当な場合もあると考えられますが、たまたま気になるものを挙げました。

名詞は痛々しいほど短縮されますが、上掲の言葉はみな長くなっている点も不思議です。

時代の進化洗練を願いながら、はたしてどうなのか。それでも良いとは思う、このごろです。

家の萩が盛りになりました。

家の萩が盛りになりました。

「萩がこぼれる」を聞くと、「笑みがこぼれる」を連想します。

満開になったら再度載せてみます。

萩は古来日本で最も愛された花で、万葉集では梅よりも多く140余首もあるといいます。日本人は秋を最も愛したそうで、萩はそれを象徴する花ですね。

花言葉は内気、思案、柔軟な精神、などと記載されています。しかし私が見る限りとても丈夫で、こまやかで、時に大らか、さらに華やかな印象さえあります。

ころころと銀色の露を乗せた風情も格別です。しかし季節が進み葉が黄色になるころはさすがに無残を隠せず、早めに切りそろえるようにしています。

2021年8月19日(木曜日)

少々の蒸し暑さが戻った本日、午後の休養を有り難いと思った。

今夏はチョウトンボを見ていないと思い鵜の池へ行った。

もうチョウトンボの時期は終わったらしく姿がなかった。

静かな湖面をすいすい渡るアイガモが涼しそうだった。

夕刻の四ツ屋浜で美しい入り陽が見られた。

夕刻の四ツ屋浜で美しい入り陽が見られた。

池も海も初秋の趣きが漂っている。今後果たして30何度というような残暑はあるのだろうか。

以下は今ごろがピッタリの「Early Autumn」です。

多彩な活躍をしたスタン・ケントン楽団と自らのピアノによる「Early Autumn」。

戦前からの大御所ジョー・スタッフォードの「Early Autumn」。

今夏前半の熱暑、後半の低温は稲には良かったと聞きました。

その香ばしい田んぼに群がる雀。

その香ばしい田んぼに群がる雀。

農家の方には悪いのですが、雀には生涯で最も幸福なひとときではないでしょうか。

2021年8月16日(月曜日)

日によって体調に若干波があり、まだ活動範囲を工夫せざるを得ない。

昨日はF夫妻が見舞いに寄って下さった。樹下美術館開館を心配し作品を援助して戴き普段ゴルフで一緒させていただいている。ほぼ同年の同業でもあり、心こもった同情と励ましを受け、心に沁みた。

夫妻を見送った後、糸魚川に向かった。谷村美術館とフォッサマグナミュージアムに寄った。その昔、谷村美術館は母を連れて何度か来た。溌剌とした仏像が良かったのもあるが、私と一緒というのが良かったのだろう、幸せな顔をしていたのを思い出す。

エヴァ・グリーン。時を経ても新鮮さが維持されている同施設の努力に畏敬を禁じ得なかった。

フォッサマグナミュージアムの化石を含めた鉱物はいつ観ても美しくロマンがある。今回フォッサマグナを見つけたナウマンの列島成立論に異を唱える森鴎外の立場を知り興味深かった。

以下は午後遅くの名立谷浜サービスエリアの空です、

はるか水平線上に能登半島が見えた。

はるか水平線上に能登半島が見えた。

秋を思わせる爽やかな空。

秋を思わせる爽やかな空。

以下の曲「Laura(ローラ)」は1945年の米国映画の主題歌で、私の好きな曲の一つです。

揚げた演奏はいずれも後年のカバーです。

モーリス・アルバートの「Laura」。

ロシアより愛を込めてを歌ったマット・モンローの「Laura」

大御所エラフィッツ・ジェラルドの「Laura」。

その昔、通販でこの映画のDVDを買いました。刑事が被害者とされる女性にすっかり魅了され、捜査が混乱するという軽めのミステリーでした。

映画の娯楽性と主題曲のロマンティックな曲調から、それが終戦の年に作られたとはとても信じられませんでした。

どこかミステリアスで、ほどよい高まりを有した曲は、非常に多くのミュージシャンによって演奏されています。

2021年7月23日(金曜日)

暑い日だったが、風に涼しさが感じられ、この先を考えれば良い方。雲も素晴らしく夏らしい一日だった。

柿の実が大きくなってきた。

柿の実が大きくなってきた。

風が通る葉陰で子守歌でも聴いている風。

本日午後、妙高山方面の雲。さすが妙高、雲も凄かった。

本日午後、妙高山方面の雲。さすが妙高、雲も凄かった。

昨夕の大潟区四ツ屋浜。

昨夕の大潟区四ツ屋浜。

今夕の大潟区は中谷内池。

今夕の大潟区は中谷内池。

YOU AND NIGHT AND MUSIC(貴方と夜と音楽と)。

竹田の子守歌。

このような音楽は心に響く。

2021年7月12日(月曜日)

先週末4日間に亘って行われた2021年女子プロゴルフツアー「 ニッポンハムレディースクラシック」で、プロ7年目の堀琴音選手が初優勝した。

2016年「日本女子オープンゴルフ選手権」決勝ラウンドの終盤、アマチュアの畑岡奈沙選手に逆転され貴重な初優勝を逃した掘選手。かって新人賞に輝いた選手は、以後極端なスランプに陥り、シードを失い引退まで考えながら不調に苦しんでいたという。

しかし今季はコーチにも恵まれ、再び復活の兆しが見え、レギュラーツアーでの活躍が期待されていた。

以下ショットはテレビ東京スポーツの決勝の動画からです。

バンカーが連なる恐ろしげなグリーンに向かって打っていく掘選手。

バンカーが連なる恐ろしげなグリーンに向かって打っていく掘選手。

念願の初優勝。

念願の初優勝。

最後のパットを決めた後ずっと泣きっぱなし。

最後のパットを決めた後ずっと泣きっぱなし。

優勝がこんなに嬉しいものだとは思わなかった、と語っている。

ご覧のように今どき珍しく化粧っ気の少ない選手。派手なマニキュアやピアスも無いことにも驚いた。しっかりした雨用のズボンといい、いかに競技に集中しているかかが窺われる。

2016年秋、日本女子オープンゴルフ選手権で高校生アマチュアの畑岡選手に

2016年秋、日本女子オープンゴルフ選手権で高校生アマチュアの畑岡選手に

土壇場で抜かれた時の堀選手。

プロがアマチュアに負けて情け無い、と言って泣く姿が印象的だった。

(GDOニュースから)

この時 堀選手は「天才が1人来たと思った。勝つべき人です」と畑岡選手をたたえたという。

翌年プロに転向した畑岡は渡米し、一般に1勝さえ困難なアメリカで活躍。くしくも先週同じ日曜日に驚異的なスコアをもって4勝目を飾った。

なお掘選手が勝った最終日、一緒に回った最終組の2選手はいずれも新潟県出身者だった。

優勝経験者で、ママさんプレーヤーとして初の優勝が期待された若林舞子選手はプレーオフで掘選手に敗れ2位に、近時上位が多い若い高橋彩香選手は3位になった。ゴルフにおける当県出身者の活躍はとても頼もしい。

コロナの影響か、若者たちに戸外スポーツのゴルフ熱が高まっているという。ゴルフが好きな私には嬉しい。

2021年7月3日(土曜日)

ファイザーワクチンは途中から注射器が1バイアル5人分から6人分に変わった。それで人数調節が必要となり、一昨日と昨日6名ずつ追加し約7週間かけて高齢者の個別接種が全て終了した。

他に4回の老人施設、2回の高齢者集団接種も済ませ、ようやく1週間ほど休めるようになった。

デリケートで手数が多い薬液の準備調整は看護師が行い、注射は私が打っていた。およそ760回の未経験の筋注はやはり一人一人神経を使い、最も危惧した即時型アレルギーは遭遇せずに済んだ。

施設は看護師が打っている。先日会った彼女たちは、気のせいか表情に疲れが見えて気の毒だった。

実は私のところでは看護師が手術が必要な不慮のケガで途中から休みとなり、後半三分の一以後ワクチン液調整も自分が行った。

さらに緊張が増した2週間が過ぎたが、行ってみると準備時間のしんとした静寂は、大学病院時代に実験室で行っていた作業を蘇らせ、深い懐かしさを覚えた。

12日から職域と65才以下の接種が始まる。縮小した態勢を考え、対象を高齢者の半分に絞って行うことにした。

一息ついた昨夕刻、上下浜に行きホテルを撮った。どこにも出かけないのでせめて眺めるだけのホテルに旅情を覚えた。

遠隔を通過した台風の影響を受けて表情豊かな雲が見られた。

遠隔を通過した台風の影響を受けて表情豊かな雲が見られた。

ホテルの反対側に回っていつもの場所。

ホテルの反対側に回っていつもの場所。

紫色のとばりが降りる上下浜。

紫色のとばりが降りる上下浜。

アッカー・ビルクの演奏「Deep Purple」。

“眠りにつく庭に深い紫のとばりが下りる頃、、、”の歌詞があります。

時代を席巻したディオンヌ・ワーウィックの懐かしい「フィーリング」。

ハイファイセットが歌いましたね。

2021年6月27日(日曜日)

今から10年前、大震災と原発事故に関連する政府のコメントに「安心安全」というフレーズが盛んに使われた。

その言葉の曖昧さがとても気になって、当時安心・安全の愚とブログに書いた。具体性が曖昧のまま事態が流れる印象を否めなかったからだった。

安心安全、また安全安心は、2000年に始まった介護保険制度の議論の中で盛んに登場するようになったやに思う。画期的な制度の議論で、自治体の要人たちは安心安全を常套句とした。述べられるものは役所が用意した数字などであり、責任者としての意識と意欲は薄かった。

挨拶などの終わりには「制度も大事だが、体を鍛えて福祉の厄介にならないようにしよう」などとよく結んだ。

体は鍛えてもらうのは良いが、その後に巡りくる不自由を手当てするのが介護保険。

制度の意味が理解出来ず、肝心な話の方向が違うのであり、委員会では精一杯抵抗し理解を促した。

どれだけ鍛えたか知るよしもないが、その方達は後に、忌み嫌っていた介護保険にしっかりお世話になったはずである。

介護保険、大震災、コロナ禍とオリパラ、、、多用される「安心安全」。

そもそも安心させたいのであれば、安全を十分確保しなければならない。

ちなみに交通安全週間と言うが交通安心週間とは言わない。職場で労働安全週間と言うが安心週間とは言わない。

これらで安心と加えた場合、途端に気が緩みそうである。

安心という言葉には危険な側面がある。

安全を掲げたビル建築工事の下は、工事が完成するまで安心ではない。最初から安心を掲げたら「ウソだろう?」という事になろう。

過日の西村長官の会見は「安全・○○」(○○は確実だったか?)と述べ、「安心」が外されていた。

ある意味正直だと思い、むしろほっとした。

安全は科学的、可視的で明らかなものである。

一方安心は心理の問題で漠然としている。

安全でもないのに、上手いことを言われて安心してしまうことは、世間ならどこでも起こり得る。

国が行うのは安全を可能にする科学を徹底させ一日でも早くコロナ禍を終わらせることだ。

弁を弄して曖昧な「安心」を繰り返すことではない。

ぼんやりだが、私達は安心と安全のちがいを認識していて、聞かされる「安心安全」に違和を感じ、「安全」が薄められるのを心配するのである。

以下は今週末の写真です。

昨日見た近隣のタチアオイ。

昨日見た近隣のタチアオイ。

昨日新しいベンチで読書する人。

昨日新しいベンチで読書する人。

昨日、蓄音機でシャンソンやクラシックを掛けました。

昨日、蓄音機でシャンソンやクラシックを掛けました。

5,6カ所で咲き始めた庭のテッポウユリ。

5,6カ所で咲き始めた庭のテッポウユリ。

次第に一種「森」的な雰囲気が出てきた本日美術館の雨の庭。

次第に一種「森」的な雰囲気が出てきた本日美術館の雨の庭。

お客様も庭を愛して下さっていることが伝わる。

本日閉館前にコーヒーを飲んだ。

本日閉館前にコーヒーを飲んだ。

国は、ふだん国民が色々考えたり国を批判することを好まない。

だが近時、過酷なコロナによって、ものを考えることが自然に増えた。

2021年6月16日(水曜日)

15,6年前に東京のデパートの展示会で味の良い伊賀風の壺を購入した。

辻村史郎の作品だった。

昨日NHK総合放送の番組フェッショナルで辻村氏のドキュメントが放映され視聴した。

「作ることが、生きること 陶芸家・辻村史朗」のタイトルで、サブタイトルは-孤高の陶芸家・辻村史朗 山奥で生きる日々に密着-だった。

奈良県山中の仕事と生活はまさに自然とともに営まれている。そこで土と炎にまみれて汗する作家の姿に感銘を受けた。

番組で、

“作品を如何に作るかではなく 如何に生きるかである”。

と述べ、

苦境については、

“嘆くのにも、前に進むのにもエネルギーが要る。同じなら進む方にエネルギーを注ぎたい”

という主旨を口にされた。

理想に執念を燃やし苦闘する人に相応しい言葉だと思った。

以下は樹下美術館で所蔵する作品です。

自然釉の壺に山岳と人の美。

ご長男・辻村唯氏の平茶碗。

ご長男・辻村唯氏の平茶碗。

茶を飲むと美味しい。

茶を飲むと美味しい。

独学で、まあよくもここまで、と感嘆させられる氏の作品。

世間の名を求めず、失敗を肥やしに造形家として、美への執念ひと筋に生きる賜物ではないだろうか。

嘗て氏のことを知らず、ただ良かった、というだけで作品を求めたが、放映を観て素晴らしい人であることを知った。

現在樹下美術館はコロナの影響を考え、月末の呈茶を中止していますが、再開の際には、齋藤三郎作品とともに辻村氏親子の器を用いたいと考えています。

美味しかったアンチョビー(向こう)と田舎風(こちら)のピザ。

美味しかったアンチョビー(向こう)と田舎風(こちら)のピザ。