文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

あらためて陶板額を見た 小学1年生の僕の絵。

去る日、展示中の陶齋の陶板額の文字を一緒に読んで下さったK夫妻が昨日見えられた。ネットで検索して万葉集と分かったが、詳しい読みまでは分からなかった、と仰った。それにしても万葉の歌詠みの人々、時代下って陶齋や棟方たちの教養には驚く、と話され、あらためて陶板額を眺めて一同で感心した。

本日お天気に恵まれ、少し賑わった。午後から可愛い小学一年生と乳母車の坊やをつれたお母さんがお見えになった。お兄ちゃんが館内のノートに絵を残された。

アプローチの石板の色々な形と動き、丸い水盤、餌台と餌、花、鳥たち、花の支柱、建物、、、。とても良く観察し、描きたいものが沢山あったのですね。絵を見て私も楽しくなりました。また描いてください。もう少しカラーボールペンを増やしましょうか。

アプローチの石板の色々な形と動き、丸い水盤、餌台と餌、花、鳥たち、花の支柱、建物、、、。とても良く観察し、描きたいものが沢山あったのですね。絵を見て私も楽しくなりました。また描いてください。もう少しカラーボールペンを増やしましょうか。

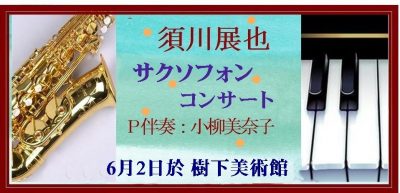

6月2日、須川展也 サクスフォンコンサートのお知らせ。

本年6月2日(日曜日)に樹下美術館で催されます「須川展也 サクスフォンコンサート」のお知らせです。

樹下美術館陶芸ホールで14時開場、14時30分開演。

入場料大人お一人3000円、中高生は1500円です。

定員50名様を予定しています。

お申し込みは樹下美術館窓口、またお電話で樹下美術館025-530-4155へ

(受付開始は開館の3月15日からとなりますのでどうか宜しくお願い致します)

以下はお二人のプロフィールです。輝かしい音楽歴からかいつまみました。

●サクソフォン・須川展也:日本が世界に誇るサクソフォン奏者。

ハイレベルな演奏とオリジナルレパートリーが世界で熱狂的な支持を集めている。東京藝術大学卒業。第51回日本音楽コンクールなど主要コンクール最高位受賞。NHK連続テレビ小説「さくら」のテーマ演奏はじめメディア関与も多い。また坂本龍一、チック・コリアなど意欲的な作品委嘱を実現。内外の主要なオーケストラと多数の共演があり、表情豊かな演奏は他の追従を許さない。東京藝術大学招聘教授ほか多くの指導的役割にも応えて活躍。

●ピアノ(クラビノーバ)伴奏・小柳美奈子:上越市出身、東京藝術大学卒業のアンサンブル・ピアニスト。

伴奏者として感受性に優れ、しなやかな演奏によって豊かなアンサンブルを創造する。20カ国におよぶ海外演奏、ほか数多くのリサイタル、レコーディングで高い評価を得ている。須川展也、ドルヴェール・クヮルテットの準ソリストとしてのキャリアも長く多くの録音に参加。安川加寿子、梅谷進、秦はるひ、今井正代、長谷川玲子、本村久子の各氏に師事。

聴く者の感性のすみずみに響く魔法のようなお二人の演奏。緑美しい季節のコンサートが楽しみです。

奈良国立博物館仏教美術資料研究センターは我が上越市の大先輩による設計だった。

前回2月18日の記事の最期に旧奈良県物産陳列所、現奈良国立博物館仏教美術資料研究センターを載せました。

ウィキペディアに関野貞(せきのただし)の設計と出ています。

帰ってから妻が関野貞を調べて、この方髙田の人だ、と言ったのです。確かに越後国中頸城郡高田町(現上越市)と記されていました。

髙田藩士の子息で「慶応3年12月15日(1868年1月9日) – 昭和10年(1935年)7月29日[1])は、日本の建築史学者、東大教授。文化財の保存に努めたことで知られる」とありました。

窓が特に印象的だった建物は明治35年(1902)に年に竣工。後に国指定重要文化財になっている。

窓が特に印象的だった建物は明治35年(1902)に年に竣工。後に国指定重要文化財になっている。

写真では分かりませんが、両翼を広げるようなデザインは、氏の卒業論文である宇治平等院、鳳凰堂のイメージだということでした。

その以前に建てられた奈良国立博物館が洋風のため不評を買い、関野氏によってこのような形になった経緯があるようです。和を知り尽くした上で、それだけに留まらずイスラムの意匠へも広げた、若き日の心意気を感じます。

東京大学を卒業後辰野金吾および伊東忠太氏の指導を受け奈良県技師となった関野貞。奈良の古建築の調査研究と取り組み、1889年には平城宮址発見という偉業を達成されていました。

後に朝鮮半島を中心に、東アジアの史跡調査と文化財保護に尽力、フランス学士院の賞を受けておられます。

このような事を知り、私の不明を恥じている次第です。

訪れた当日は公開日ではありませんでしたが、興福寺から東大寺へ向かう通りで降り、外観の一部を眺めて、写真を撮りました。

師である辰野金吾の設計になる奈良ホテルが近くにあり、建築物を通して結ばれている師弟の絆を思っています。

●近代文化遺産見学案内所のホームページの以下に大変詳しい写真がありました。

https://bunkaisan.exblog.jp/16960158/

想像以上のダイナミックさに驚かされます。

冬の連休は急ぎ足で京都と奈良へ その4(庚申塔その18)奈良。

去る2月9日に上越妙高を発って出かけた京都、奈良行を三回に亘って記載させて頂いた。

疾風のごとく回った京都では曲がりなりにも社寺を訪ね、窓を眺め、二つの庚申堂を訪ねた。

2月11日、最終日の奈良は予め訪問先のメモをホテルのフロントに渡し、観光タクシーさんに予約してもらった。

9時出発の当日、最初は昨夜の奈良町庚申堂へ。前夜暗がりで見た屋上のお猿さんを確認して撮るためだった。

空を見ていた猿は二匹の小猿を抱いていた。てっぺんの三猿が可愛い。

貴重な仏を訪ねる前にお猿さん、運転手さんが笑っていた。

私よりも少々若そうなその方は生粋の奈良っ子。腕白時代は東大寺や興福寺の境内を遊び場とし、大抵の池で釣りをしたという。

才媛を奥さんに、どこか火野正平に似た雰囲気。訪問先の寺院と時代の裏表を知り尽くしている風にお見受けし、終始楽しませて頂いた。

興福寺へ。

東金堂で薬師如来と脇侍の日光月光の菩薩を拝観。菩薩のモダンな表情が印象的だった。

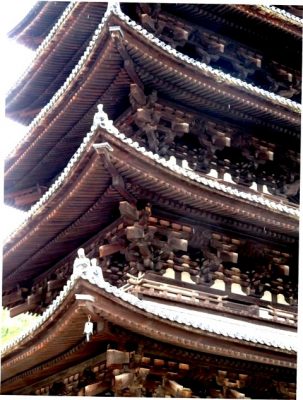

近くで見る五重塔。

遠目の優美さと違い、軒先まで吹き出すように組まれている斗栱(ときょう)が凄まじい。内陣に穏やかな釈迦三尊が安置されているという。

幾度となく焼失復興を繰り返し昨年再建なった中金堂へ、妻と運転手さんが歩く。堂内に本尊と釈迦如来、薬上と薬王の両菩薩が脇侍し、さらに四天王が固めている。元々は藤原鎌足が蘇我入鹿の打倒を祈念して安置したという如来。厳しい表情をしている。

興福寺は藤原氏の絶大な権勢をそのまま表すものというが、運転手さんは説明で藤原不比等を何度も口にした。どこか江戸っ子のような氏は「不死人」と発音しているように聞こえた。

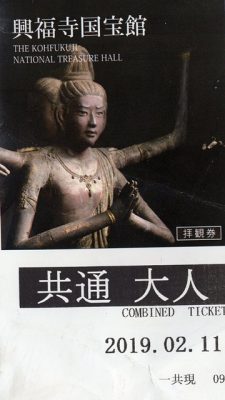

国宝館の入場券。

圧倒的な千手観音菩薩に迎えられ、遠い存在だった阿修羅、沙羯羅(さから)、須菩提(しゅぼだい)の前に立てた。

眉が感情を目は意思を、唇が両方のバランスを取っている。ある意味みな私などよりも遙かに生き生きとしていて、話し掛けたい衝動に駆られる。技法といい、古代の人はかく微妙な像を良くも造ったものだ、とため息が出る。

東大寺へ向かった。

私たちの予定にゆとりがあったのか、間もなくお水取りという二月堂を丁寧に案内してもらった。

当日の松明となる竹が用意されていて、緊張感が漂っている。

竹は根を付けてバランスにするという。

大仏殿へ。これでも創建の三分の二という。いったい材の切り出し、運搬、削り、、、クレーンも無い時代、どのような足場を組み、如何なる滑車やロープを用いたものか。

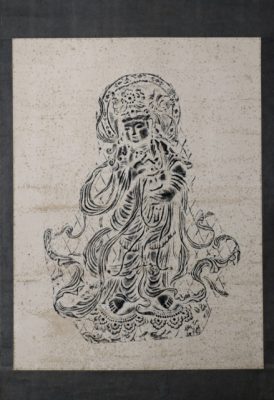

大仏殿前の八角灯篭のうち、銅鈸子(どうばっし)の音聲菩薩(おんじょうぼさつ)。

齋藤三郎さんから頂いたらしい樹下美術館が収蔵する拓本の掛け軸。

大変丁寧に採られていて、こちらの方がすっきり美しく見える。

秋篠寺へ。

本堂。お目当ての芸妓天は力みが無く、恥じらいとも取れる表情が見えて親しみを覚える。

一時は大ブームとなりにぎわったという。

一面苔むす庭が美しい。随所に万両が赤い実をつけている。苔が欠けている所は万両が採られた跡だと、運転手さんが嘆いた。

続いて初めて伺う唐招提寺へ。

鑑真和上の命がけの渡来の物語は今日も心を打つ。

境内を和上の墓所へと向かう。簡素な泥煉瓦の塀が何故か懐かしい。

霊廟には中国の要人も訪れていて、日中の長い絆に触れることになる。想像以上に広い伽藍を歩いていると、天平の修行僧たちの明るい歓声が聞こてくるような気持ちがよぎる。

続いて最期の訪問場所、薬師寺へ。

昭和56年再興の西塔。

伽藍はただ美しいとしか言いようがなく、冬であることを忘れた。

休憩所に薬師如来の台座のレプリカが展示されていた(人物はレプリカではありません)。

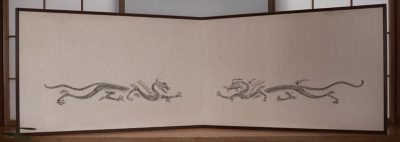

裏側に回ると力神の下に白虎と青龍が浮き彫りされている。

この彫刻を拓本に採った風炉先屏風が樹下美術館にこれまたある。

長く実物を見たいと思っていたが、この度レプリカで見ることが出来た(金堂のこの二面は裏側にあるため上手く観察出来ない)。

昭和50年代後半だったか、新潟三越で薬師寺展があった。その時売り出されていた風炉先屏風(ふろさきびょうぶ)。売り上げは多分薬師寺復興に資されたはず。今まで自信がなかったが、ようやくこの目で台座を確認し、晴れて説明できるようになった。

最期に北のはずれ、通りに面した所で何本もの梅を見た。

この度の旅行で最も良い開花に出合った。

午後3時半ころに近鉄奈良駅でタクシーさんとお別れした。何事においても含蓄ある話をされる方で、とても楽しませて頂いた。

近鉄特急で京都駅へ。中学時代の修学旅行以来3度目の奈良行きが終わった。

到着した京都で1時間近く時間があり、駅ビルを楽しんだ。

昨年の九州旅行で初めて見てすっかり好きになった駅ビル。

前は西の高い所へ行き、このたびは東側へと上ってみた。

京都に続き、ようやく奈良を終了しました。わずか二泊三日の旅行でしたが、長々と連ねて恐縮しています。

このたび奈良では色々考えさせられましたが、薬師信仰の厚さから、病が如何に恐れられていたかを思いしらされました。

帰り来て遠き仏をおぼゆれば み影にそひし薬師白梅

また当時庶民はこの壮大な寺仏を参詣し拝観できたのでしょうか、と興福寺で運転手さんに尋ねてみた。

「とんでもない。不比等の権勢」と返された。

およそ文化は時間を掛けて上から下へと流れて広がる。

では今日我々は上にどんな文化を戴いているのだろう。

後からでないと分からないものなら、今見えないのも事実のうちか。

それとも超情報化時代、今見えなければ本当に何もないのか。

翌日追加:興福寺から東大寺への道すがら、変わった窓の建物がありました。

旧奈良県物産陳列所(奈良国立博物館仏教美術資料研究センター)。

明治後期、関野貞による設計で、国の重要文化財にも指定されているということです。斗栱を用い、瓦を葺き、蛙股(かえるまた)や高欄などの和の様式にイスラム風の窓をあしらうなど、大変凝った建物でした。

ここのことは予め調べていましたが、京都の本願寺伝導院の窓とともに目の当たりに出来て幸運な事でした。

冬の連休は急ぎ足で京都と奈良へ その3(庚申塔その17)八坂と奈良町の庚申堂。

庚申信仰、あるいは庚申行事に興味を持ったのが昨年6月。

このノートにカテゴリーまで設けて気ままに地元周辺を見聞していた。その中で、庚申信仰と関係行事が盛んだったのは地方であり、長く政治文化の中心だった京都、奈良には何故か少ない、という事を知った。

そこへこの度の京都、奈良行き。調べで、京都および奈良市内に庚申堂、あるいは庚申信仰に関係する社寺があることが分かった。いずれも訪問予定の範囲に収まっているので是非もなく訪れた。

以下は去る10日日中の京都は右京区の猿田彦神社と、東山は金剛寺の八坂庚申堂、そして夕刻の奈良市の奈良町庚申堂の様子です。

山之内庚申と呼ばれる平安時代の創建になる猿田彦神社。

訪問日はやや閑散としていたが、庚申の縁日はとても賑わうという。猿田彦神社は私の地元ではまず見ることが無く、リアルな猿のお迎えは嬉しかった。さすがは京都、京洛3大庚申の一つとして古式漂う神社だった。

ところで、

猿は庚申(こうしん)の民間信仰で重要な位置にある。関係としては、まずその名から申(さる)として直結。また国造り神話における尊(みこと)を天上から地上へと導いた猿田彦の道しるべ、および農耕と生産の司としての意義。さらに人の身中にあって悪事の元凶とされる三尸(さんし:三匹の虫)を制止する青面金剛(しょうめんこんごう)の働きを手助けする存在(見ざる、言わざる、聞かざるを以て)などであろう。

しかし、神道から発した猿が何時、何処でどのように道教の三尸説と、さらに仏教の青面金剛と交わり、一大信仰と行事に結び付いたか私にはよく分からない。事実は、60日に一度集う守庚申、のちの庚申待ち行事は平安時代の貴族、僧侶から鎌倉の武士へ、そして広く江戸期の庶民、さらに明治、大正へと、長きに亘り継続されている。

信仰の内容は現世利益、先祖供養、地域存立、娯楽に親睦など多義的である。そのなかで猿田彦神、猿、青面金剛のそれぞれは、存在理由を最大限に発揮し、時代と地勢にストーリーを合わせながら、人々を引きつける力(特に地方の農漁村において)を有していたのは本当のようだ。

何かくどくなってしまいましたが、以下今日の京都、奈良の庚申堂は幸福そうだった。

まず八坂庚申堂。

平安時代の創建という庚申堂。門前に庚申尊の石塔。

上部に三猿(さんえん)があしらわれ、日本最初と読める刻文がある。貫禄十分な碑だった。

くくり猿を買い、願い事を記入して奉納する。みな率直で愛らしい。

“欲を捨てると願いが叶う”とは、上手く考えられているフレーズ。

猿田彦神社は庚申日以外は閑散なようだが、八坂庚申堂は地の利を活かして大賑わいしていた。着物の若い女性が沢山いて、彼女たちから中国語が聞こえてくる。しかし言われるほどの大声は控えられているように映った。庚申信仰の三尸思想は元々中国の道教に由来しているのと春節でもあり、人気になるのだろう。

当日午後遅く、前記した本願寺伝導院を最後に、京都を発って奈良へ向かった。

以下はその日、夕食までの時間に出かけた奈良庚申堂と奈良市奈良町の様子。

奈良庚申堂にて。一帯は元興寺の伽藍だった地域。

町の庚申信仰は、奈良時代の元興寺における天武天皇と青面金剛逸話に発しているようだ。

三猿が水飲みの水盤を支えている。本尊という青面金剛は良く見えなかった。

軒下に仏を記した提灯。庚申さん、青面金剛、吉祥天女、地蔵菩薩が左右に並ぶ。

青面金剛と地蔵菩薩は分かるが、なぜ吉祥天女なのだろう。

すっかり暮れ、月が上っている。屋根の猿が凍る空を見上げていた。

以下は奈良町の一角。

下町の風情が漂い、町の明かりが寒さを和らげてくれる。

身代わり猿(京都ではくくり猿)を軒下に吊すのが奈良町の流儀らしく、とても良かった。

そういえば京都の八坂庚申付近でも、そこここに軒下のくくり猿を目にした。

街角の吉祥堂の看板。ここは奈良町資料館でもある。大きな身代わり猿が下がっている。

脇からみた資料館。吉祥天女が冴えている。ここは店舗でもあり、猿の人形ほか土産を売っている。

資料館のホームページに吉祥天女と奈良町の関わりが出ていた。

宴の振る舞いに吉祥天女が関係して奇跡が起きる話は、どこか庚申待ちに於けるご馳走とそのご利益を思わせた。いにしえの貴族版庚申さん?に繋がる話なのか。

来る時は道に迷ったが、帰りはスムースにホテルに戻れた。

以下はその時の町並み。

7時から宿で夕食。老舗ホテルはビーフシチューが似合う。昼食を摂らなかったのでゆっくり噛みしめて食べた。

庚申堂と古い町並み、、、。しっくり安心の取り合わせだった。

京都奈良で三カ所の庚申堂を参拝した。小ぶりながらいずれも参内できる境内と堂を有している。普段地元で庚申塔の石塔ばかりを目にしているため、規模の大きな庚申堂と神社を訪れ、信仰の原型と歴史の深さに触れて満足だった。

再三の冗長をお許しください、次は最終回、奈良の寺にします。

冬の連休は急ぎ足で京都と奈良へ その2 京の窓めぐり、深く優しい詩仙堂。

午前9時にタクシーさんと待ち合わせてホテルを出発。窓から窓へ忙しい京都見物となった。

西本願寺からスタートした。本当はここで遠目にでも、映画「利休にたずねよ」で聚楽第として撮られた飛雲閣を見ることが出来ればと思ったが、そもそも普段の公開はなく、さらに修復中とあって叶わなかった。

しかし壮大な境内で華麗な唐破風門を見て、転輪蔵の花頭窓を見ることが出来た。

転輪蔵。中に赤い回転式の書架があるという。どんなものだろう、一度は目にしたい。

西本願寺を辞して金閣寺へ。

鹿苑寺金閣。私の中で銀閣寺と共に元から花頭窓の寺として漠然とあった。

輝かしいのに静かに見えるのは不思議だ。黄金が邪悪を跳ね返しているからか。

次は大徳寺。大徳寺内の各塔頭は公開日など特別な日以外は参内出来ないが、門と玄関は眺める事が出来る。

大徳寺塔頭の光臨院の外部。

大徳寺塔頭、梅がほころびかけていた光臨院の唐門。客待に設えられた花頭窓が爽やか。

他に三玄院など、いつか公開日に訪ねて禅味茶味の院内を拝観したい。

続いて東山は銀閣寺へ。

金閣ほどではなかったが賑わっていた銀閣寺。庭は頑張っているものの、建物は大丈夫だろうか、やはり古い。いずれ全面修復が必要では、と心配した。新しい銀閣というのもイメージしづらいが。

銀閣寺を出て哲学の道を眺めた。

銀閣寺近傍で見た半円の窓。わずかに裾が広がっていてこれも花頭窓か。

詩仙堂へ。

昭和43年早春の夕、大学を卒業した生徒全員が京都に集まった。私は前泊して嵯峨野を巡り、最後に詩仙堂を訪ねた。バスを降りた道中、着物を着た二人の女性と出会った。就職が決まり、京都で着物を着たくて東京から持参したと、晴れやかに話をされた。時代は巡り、いま大勢の外国の人がレンタルで着物を着て、楽しそうに歩いている。

詩仙堂の上品な窓を眺めるのは、このたびの目的の一つ。

庭は思ったよりずっときれいに手入れされていた。季節は違うが、昔はもっと草木が茂っていた印象がある。

非常に複雑な屋根の構成そして窓。庭の静寂と建造の複雑が対比的。

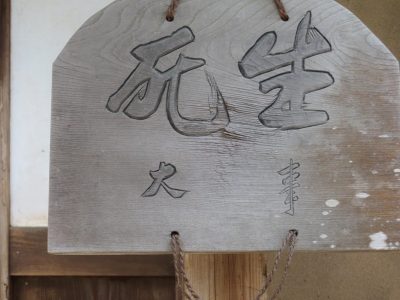

堂内に架かっていた「関」の一文字。関は禅の重要な概念の一つで、悟りのために越えなければならない境地の関門。

茶席でもよく関の掛け軸が架かる。この額も“ここにたやすく入るな”という喝を表している。

時を知らせる巡照板(じゅんしょうばん)は禅寺で用いられる鳴り物の一つ。

「生死事大」は「光陰可惜」が続く禅語。生死は頭脳・感覚ある者の絶対命題であろう。仏道を歩む者はなおさらであり、寸暇を惜しんで修業せよ、と告げている。禅であればさらに作務を行い座れ、と取れる。

病院時代に再訪したので、この度三度目だった。寒さもあろうが、場所の空気が深く染みこむ気がした。

深くて優しい詩仙堂から近傍の野仏庵へ。

下地窓の外腰掛けは大きな石仏と隣り合わせ。野仏庵はかってのある事業家の庵。門をくぐり少々急な路地を上る。

ここがこの度で最も北に当たる。

再度下って禅林寺(永観堂)へ。

禅林寺境内のお堂。左右の丸窓がのどか。

モミジの名所ということ、変化に富んだ広大な境内を再訪したい。

さらに近くの南禅寺へ。

湯豆腐も食べずに時は過ぎる。

法観寺まで来た。

陣笠を被ったワンちゃんと一緒。尺八はとても良い音色で、妻はおひねりを渡しに行った。

最後に失念していた本願寺伝導院に寄ってもらった。

三階部分の拡大。花頭窓の原型を思わせる窓を見ることが出来た。

ついに奈良行きの時間が近づき、京都駅でタクシーとお別れした。我がまま勝手な駆け足を助けて頂いた運転手さんに感謝を禁じ得ない。

何十回と訪京する人がいるけれど私は七度目で、みな駆け足。機会があったら禅林寺と南禅寺でゆっくり過ごし、大徳寺は芳春院、光臨院などの公開日に是非再訪したいと思った。

さてこの日ほかに、庚申関係の山之内猿田彦神社、八坂庚申堂を廻った。その模様を奈良の庚申堂と併せて次回記載させて頂きたいと思います。

とりとめなく非常に長々となりました。

冬の連休は急ぎ足で京都と奈良へ その1 宵の八坂や中華など。

平成31年が明けた正月、新年の計に京都、奈良行きの計画が何となく上っていた。

急だったが切符と宿が取れて、去る2月9日午後、上越妙高駅を発って出かけてきた。予報どおりの寒波で寒かったが、奈良京都に一泊ずつした。

初日夕刻に京都駅に近いホテルに到着したものの、チェックインカウンターは何筋も長蛇の列。中国の春節に相当する時期で、大変な混雑だった。

列に並ぶヒマがもったいなく、クロークにカバンを預けて宵の街へ出かけた。宿から近い八坂神社→八坂庚申堂はこの度の目的地の一つだった。

30数年前の大晦日に、子ども達と夜の八坂神社を訪ねた折の煌々たる提灯と渦巻く人出が脳裡に残っている。この日も若者を中心に賑やかだった。

帰路の食べ物屋さんの二階の窓。所変われば窓変わる?窓を見るのも目的の一つ。

帰路の食べ物屋さんの二階の窓。所変われば窓変わる?窓を見るのも目的の一つ。

八坂神社からの帰路、入ってみた細い路地。両側にひっそっりと割烹が並ぶ。

八坂神社からの帰路、入ってみた細い路地。両側にひっそっりと割烹が並ぶ。

その静かな路地に「静」の張り出し。お静かに、ということなのだろう、徹底している。いつかこの通りの店に入ってみたい。一見さんで大丈夫だろうか。

その静かな路地に「静」の張り出し。お静かに、ということなのだろう、徹底している。いつかこの通りの店に入ってみたい。一見さんで大丈夫だろうか。

京都で中華というのも変かもしれないが、7時に四条河原町の店を予約していた。初めてなので見つけるのに少々迷ったが、良い散歩だった。

四条河原町のビルの五階が店。京都の人達が普段使いされている雰囲気の店だった。片隅に座り、空いたお腹を満たした。

京都だからと言って、おばんざいや京料理への執着は全く無い。京都で中華を食べてみたい、それだけのことだったが、期待以上に爽やかな料理で、美味しく頂いた。

中華なのに店はずっとジャズが流れている。

中華なのに店はずっとジャズが流れている。

帰りのレジでは誰が歌うのか「My One And Only Love」が聞こえていた。

お目当ての一つ八坂庚申堂を明日に持ち越しにして、ホテルに戻ると、チェックインカウンターはすっかり空いていた。

※2月9日と11日の記事は、出かける前に二日分を予約投稿したものです。実際には出かけていて、ややこしくなってしまいました。大変申し分けありません。

ハーモニー。

最近Yahoo!のポータルサイトで以下の広告を目にしていた。

楽しそうなので開いてみた。すると海辺をドライブする車内のカップルが歌を歌う。どこかで聞いたようなメロディを口ずさんだ。

サビの部分なのか、途中をハーモニーにして楽しそうだった。若い人たちはこうして普通にハーモニーを楽しむのだろうか、新鮮に映った。

私たちは時に何か歌おうとなると、およそ皆で同じメロディを歌う。いわゆる斉唱だ。そういえば、民謡や浄瑠璃などの古い音曲もハーモニーはつかない。普段、生活で2人居れば2人が、10人なら10人で同じ節を歌いがち、単調である。

しかるに西洋音楽では、何部かでハーモニーを効かせ、コーラスを楽しむ映像やレコードに接してきた。歴史的にも宗教歌、民謡、歌謡、オペラなどでハーモニーは古そうだ。和声に従ってメロディのほか複数の旋律が合わせられると、曲に膨らみと豊かさが生まれる。

一方、不勉強ながら、我が国はじめ中国や韓国など東アジアの伝統音楽に、ハーモニーの印象は浮かばない。

同じアジアでも、フィリピンの歌では、大らかなハーモニーが付けられるのを、その昔ラジオでよく聴いた。

また人生ただ一度の海外、1970年代なかばのタヒチで、庭や桟橋などで聴いた歌や購入したレコードの殆どがコーラスだった。

フィリピンはキリスト教国である。タヒチもまた教会が多く、日曜の礼拝と午後の盛大なピクニックを目にした。かようコーラスによるハーモニーはキリスト教がもたらした文化の一つではないのか、と考えてみている。自信がないので、機会があれば詳しい人に尋ねてみたい。

ちなみに以下タヒチの歌を載せてみました。

尻切れになってしまいましたが、幸せなシーンです。声も良いですね。

我が国のハーモニー(コーラス)は明治時代以後と考えられる。学校で熱心に教えられたものの、日頃はおよそ斉唱の域を出ない。そんなわけで上掲したコマーシャルの車中の二人が、ハーモニーを楽しむ様子は新鮮だった。

進行する和声に従って異なるメロディで合わせる。響きは色彩を帯び、豊かさをもって膨らみ、心地良い。あたかも1+1が3や4、あるいは別次元の高度な音を生む調和作用を覚える。

比べて斉唱は部分として上手く使えば効果的だが、それだけだと単調である。1+1は1のままであり、音量が増すだけに留まろう。

ひるがえって、社会に於いても多様性の受容はハーモニーとして幸福と文化の生成を促し、地域と国の豊かさの源になるにちがいない。

逆に同一のみを図るのであれば、個人の対立や孤立を生じしめ、社会の硬化と衰弱を招こう。

カローラのコマーシャルから長くなってしまいました。

ミシェル・ルグランさんが亡くなられた。

去る1月26日に、フランス人の音楽家ミシェル・ルグランさんが亡くなられた(享年86才)。

ジャズピアニスト、作曲、編曲者として数え切れない業績を残し、2度のアカデミー賞、5度のグラミー賞に輝き、訃報に接したマクロン大統領は、無限の天才、と述べて死を悼んだ。

氏の作曲「風のささやき」(歌:ダスティー・スプリング

フィールド)。1968年公開の映画「華麗なる賭け」の主題歌。

2009年、自らのコンサートで自作の「シェルブールの雨傘」

を歌う。

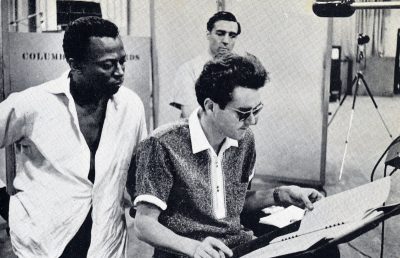

マイルス・デヴィス(左)と。

マイルスが若き日のルグランが開く譜面に見入っている。

何て格好良いんだろう、高校を卒業する頃に買った本の写真から。

(写真:荒地出版社 1961年6月25日発行発行 モダンジャズ入門)。

氏の音楽はいつもスリルがあり上品で詩的。元気に活躍され、今年もコンサートが計画されていたという。こんな時は、どんな人にも寿命があるのだとあらためて思い知らされ、切ない。

上越市立歴史博物館・宮崎館長 髙田公園の庚申塔(庚申塔その16)遊心堂 なかに寿司 寒行 髙田暮景 大坂なおみ選手。

昨夜から降雪があった上越地方、日中ひと止みしたが寒かった本日土曜日。

午後から再び上越市立歴史博物館を訪ねた。お忙しい宮崎俊英館長にお目に掛かり、大切な話が出来た。

来る3月15日から樹下美術館は今年度の開館を迎える。齋藤三郎と倉石隆を常設展示する当館は毎年二人の作品からテーマを決めて展示を続けてきた。同一作家のテーマを考え、見せ方を工夫するのは気を遣うが、楽しい作業でもある。

これを何とか維持出来たのは、お二人の作品が比較的豊かなバリエーションを有していたことがある。また展示スペースが小さいため、数多くの作品を準備せずに済むという事も大きかった。

今年の展示についても新鮮を意識し工夫をこらし、皆様に楽しんで頂くよう準備をしている所です。

本日宮崎館長にお会いして是非お尋ねしたかったことがもう一つあった。髙田公園の庚申塔の所在である。すると、ありますよと即座のお返事。「ぶら髙田」を持ち出され、すぐに場所が確認できた。

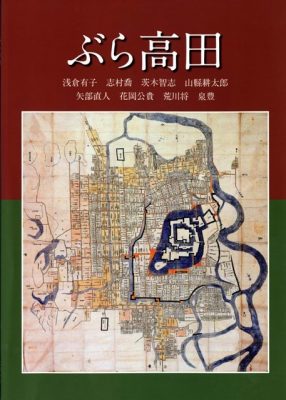

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

帰路、本町の春陽館に行き、最後の一冊と仰る本を求めた。

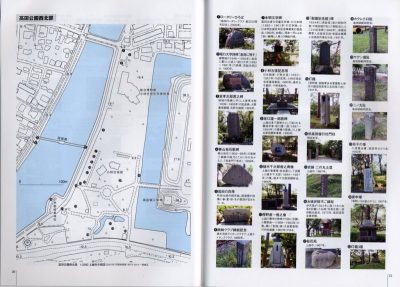

書物の一部。

書物の一部。

髙田公園内の55基の碑・モニュメントの場所が写真とともに地図に明示されている。

使う人本位の真に親切な一冊。

一大懸案であり、あきらめかけていた髙田公園の庚申塔は身近にあった。髙田に庚申塔があることもそれが公園にある事も貴重である。

有り難い、さっそく向かった。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

私は短い街中ブーツ、妻は長靴。

高田生まれの妻は、雪と言うと基本張り切って動き、本日先導した。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

上部に日月文、見にくいが下部に三猿が約束通り刻まれていた。

塔ではなく塚と表されている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

いろは肉店のご先祖であろう。

他所のものをここへ寄進されたのか、あるいは実際に庚申待ちをされた供養なのか。

ちなみに手許の「越後の庚申信仰」に以下の掲載写真がある。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

日は春陽を思わせる。50数年経って実物に出逢えるとは。

今日まで大切にされていて感激した。

その後本町4丁目は「アートサロン 遊心堂」へ行った。

新旧の茶道具が見栄え良く並んでいる。上品な変化を付けた棚(茶道のお点前で用いる棚)が見つかり、値段も手頃だったので購入した。

店主と齋藤三郎の話をした。熱心な主から沢山質問を受け、スリルがあり非常に楽しかった。

その折、昭和二十一年作という齋藤三郎作品の写真を見せて頂いた。樹下美術館で最も古いものは二十二年の染め付け菓子鉢だ。それを更に1年のぼった箱書きは線が細く当時の三郎の筆そのものである。時期は近藤悠三への師事を終え、富本憲吉門下となって二年目に相当している。

楚々とした染め付け香合で、春蘭を描き、鉄絵の具でふち取られていた。

23才、まだ入門中だった時代であろう。しかし署名が許される作品を制作していたとは。それを認めた師の大きな懐と眼力に驚き、まことに良い勉強をさせてもらった。

主はまた一昨年、当館が発行した「樹下美術館の齋藤三郎」を念入りに読んで下さっていて、緊張を禁じ得なかったが嬉しくもあった。

遊心堂で長居をするとすっかり暮れていた。帰路たまたま「なかに寿司」の暖簾が目に入った。

賑やかな店に運良く二人分の席があった。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

帰宅すると大坂なおみさんが全豪オープン決勝の最終セット。それを見事に取った。

彼女の言動は率直で新鮮、とても好感が持てる。一般に欧米の授賞式における挨拶は、まず敗れた相手やライバルへのリスペクトを十分に表す。この日、大阪選手は長年の夢、などとは一切言わず、クビトバ選手への賛辞とサポートチームとファンへの謝辞に終始した。王者に相応しく真に洗練された態度だった。

ほのぼのとしたユーモアもあり、ずっと愛される選手であることを心から期待したい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月