頸城野点景

思わぬ尾神山の月 残照の妙高山。

今年最後のお天気、と誰かが言った。暖かく本当に良いお天気だった。何故か好天の樹下美術館は時に暇になる。

本日は貴重な9名のお客様だった。その暇に妻はチューリップを植え、スタッフは落ち葉を掃き、私は芝生に肥料と土を撒き、終わった草花を切り詰めた。

その後画材を買いに高田は本町の大島画廊へ。ここへ来ると楽しくてつい余計な物まで買ってしまう。

そして帰り道、素晴らしい月が昇るのを見た。尾神岳の右(南)から左(北)へ、赤く大きな月だった。里に秋のたなびき、これ以上何を望もう、ふるさとの詩情旅情がつのる忘我の眺めだった。

以下とほほの作です。

拙句) 名月に肩を貸したる尾神山

米山、・尾神の頸北二山の満月を眺める頸城野の田は、月の名所ではないでしょうか。

明日は再び荒天らしい。

晩秋の頸城野。

日ごと変わる秋の空。本日の夕刻在宅回りを始める頃から雲が切れて青空が見えた。

傾いた陽が頸城野を照らして行った。

昔のこととなったが、車椅子の母を秋の農道に連れ出すとよく〝ひつじ田、ひつじ田〟と言った。

稲のひこばえが生えた秋の田のことだ。本日のそれはたまたま射した陽に映えてまことに鮮やかだった。

拙句) ひつじ田に茜の射して母浮かぶ

先日樹下美術館のお客様で、カフェから見えるひつじ田を詠まれた方がいらっしゃった。館内のノートに俳句が書かれていることがありますが、心和まされます。

強風の一日 アンドリュー・ワイエス。

見違えでなければ、当初の報道で台風28号の気圧は905hPaというとんでもない勢力だった。それが27号と仲良くなると、どんどん遠くへ去ってしまい、やれやれだった。

それでも仕事場の上越市大潟では朝から風強く、寒さが増して夕食にはストーブを出した。

本日夕暮れ間近の四ツ屋浜、晩秋へ足が速い。

本日夕暮れ間近の四ツ屋浜、晩秋へ足が速い。

晩秋の避けがたきかな草に風

私は地元以外にさほど各地を知らない。狭い視野で毎日のように上越市は頸北地域の一部を見ているが飽きない。似たような雰囲気でもっと素晴らしい所があるに違いないと分かっているが、懐かしさがそう思わせるのだろう。

生まれ育った土地の海辺や水田などを毎日のように写真に撮る。特にブログを書くようになってそうになった。ブログの恩恵の一つだと思う。

ところで上掲の場所は一種アンドリュー・ワイエスの絵を時に連想させる。彼の絵は、人物や動物も登場するが当地とはスケールを異にする広大な大地における静寂ないし寂寥、風が描かれるなど独特の魅力がある。

拙文)

そもそも風景の感動は〝きれい〟ばかりではない。

孤独、荒涼、、、いずれも訴える力を有している。

それで言えば荒れる日本海は他に代えがたい風景であろう。

今から35年も前、思いもよらぬ長い孤独にさいなまれることになった。孤独な人間が安心して行ける場所があれば、とよく思った。

当時柏崎の先から出雲崎あたりまで日本海に面して一種草地の断崖が続く丘陵地は素晴らしいと思った。。

ここに一人旅向けの小さなホテルを建ててみたい、と本気で考えた。10年ほどの間に何度も土地を見に行った。

佐渡は近く、昔は良寛なむ人も歩いた。どんな季節も良いはずであろう。なかでも晩秋から冬期、大きなガラス窓の向こうに吹雪の荒海がみえる。静かで暖かな室内はモーツアルトあるいはバッハ、フォーレやドヴォルザークなどの音楽が密かに聞こえる。

食事はこじんまりした和食のレストランで白木のカウンターを囲む。各自が選んだ新鮮な魚介と野菜を料理人さんに熱い湯でサッと茹でてらう。もちろん天ぷらも良い。

さすればさほど飲めない人にも地酒はどんなに美味しかろう。

荒海の向こうにわずかな茜が射すならばこの上ない旅情にちがいないない、、、。

いつしか時が経ち2007年6月、それが樹下美術館に変わった。

アンドリュー・ワイエスの画集。

アンドリュー・ワイエスの画集。

樹下美術館のカフェでご覧になれます。

十三夜の月と初雁 うさぎまんじゅう 宗遍流の皆様。

来年の為に草花に肥料を施していると妻の友達が来てうさぎのまんじゅうを下さった。本日旧暦9月13日、十三夜の月見の日になる。先般十五夜の時は月見団子を頂いた。

今夕は月を撮るため場所を探した。すると芝生の丘で向こうの松まで小さな谷間になっている場所があった。見晴らしが利き月との相性も良い。

|

|

台風一過、夕空は澄み十三夜の月はほれぼれする明かりを放っていた。まだ満月ではないがまん丸に見えた。

初雁(はつかり)が十三夜の月に向かってくる。

初雁(はつかり)が十三夜の月に向かってくる。

拙句) 初雁の声より先に月に来る

空が暗くなる頃、雁の声が聞こえてきた。夜目ながらこちらに向かってくるのが見える。

月を横切って!祈るようにファインダーを覗いていると上方を飛び去った。月には入らなかったがかろうじて写っていた。夜ごと声だけは聞いていた。その雁が十三夜の月を飾ってくれたとは、ため息が出た。

ここは満月が昇り、雁も通過するらしい。いつか月に入る雁を写せるだろうか。夜のお茶にうさぎまんじゅうを頂いた。

先週長岡市からお越しの方が本日4人さんで再びお見えになりました。茶道宗遍流のお仲間とお聞きしました。その後赤倉へ向かわれたそうですね。展示をご覧頂き拙生の絵はがきまで、有り難うございました。

明日の陶齋の器で食事会は晴れる模様。

日中は寒くしかもよく降りました。しかし夕刻の西の空は雲間から陽がのぞき、予報は明日の晴れを伝えていました。

明日は陶齋の器で食事会の二回目。食事の給仕とお茶のお点前は良い修行になります。

連休ですね。鵜の浜温泉のホテル、旅館の駐車場に多くの車が見られました。

台風一過の雲とほくほく線。

台風は暑い風をまき散らして去って行った。時折陽が射し、群雲が気持ち良かった。

四ツ屋浜の高積雲。2000~5000メートルの高さにあるらしい。

四ツ屋浜の高積雲。2000~5000メートルの高さにあるらしい。

夕焼けは空一面にはならなかったが、ほくほく線を写した。二本の列車を撮ったが、カメラの仕度をしていると「ゴォー」と来て「、シャー」と行ってしまった。

二両編成の素朴な普通電車。

二両編成の素朴な普通電車。

ちょっと待ってと心で叫んでも澄まし顔で行ってしまう。

昨日は台風のため何本も運休した特急はくたか。

昨日は台風のため何本も運休した特急はくたか。

今日は、邪魔だ邪魔だと言わんばかりの元気な走行だった。

大書されない場所の旅情。

上越市大潟区には「大潟パーキングエリア(PA)」があります。パーキングですので小規模ですが、案外多くの車が休憩しています。本日柿崎へ向かうのに入り、はじめてトイレを使いました。とてもきれいで、行き届いたもてなしの心を感じました。

またここにはETCの出入口(スマート・インターチェンジ:スマートIC)があります。大潟区、頸城区、吉川区の一部にはとても便利です。すぐ近くでほくほく線が高速道路上を通過します。特急「はくたか」の通過が見られ、非常に珍しい所ではないかと思います。

樹下美術館もここで降りますとおよそ10分ほどで到着します。降りてからJR土底浜駅の踏切を渡って国道8号線(R8)へ出て左折。直江津方面に走り、さいがた病院手前で左折です。その後電子工場を通過しますが、電柱看板どおりにお進みください、間もなくです。

大潟SA 大潟SA きれいなトイレ。 きれいなトイレ。 |

SAそばを横切る特急はくたか。 SAそばを横切る特急はくたか。 赤ちゃん連れ対応トイレ。 赤ちゃん連れ対応トイレ。 |

以下、当ブログによく掲載していますささやかな旅情の場所から。今夕の四ツ屋浜とほくほ線が見える頸城区の写真です。

今夕大潟区四ツ屋浜の夕暮れを見る車。 今夕大潟区四ツ屋浜の夕暮れを見る車。 |

四ツ屋浜で撮る関東ナンバー車も。 四ツ屋浜で撮る関東ナンバー車も。 |

今夕のほくほく線夕暮れ電車。ここも大潟スマートICを使いますととても便利です。

今夕のほくほく線夕暮れ電車。ここも大潟スマートICを使いますととても便利です。

頸城区柳町新田手前を農道へ左折(農耕車の邪魔をしないでくださいね)。

地域には華々しく大書されなくとも旅情漂う所が沢山あります。看板も行政PRもない、自分たちだけの場所。何かの折りに諸処お訪ねしてみてください。

本日午後、横浜市←→長岡市の方達が遠回りして樹下美術館カフェへ寄って下さいました。三回目ということで感謝しています。また当ブログで紹介させて頂いたレストランへも足を伸ばしたということ。「上越には美味しい店がありますね」とは有り難いです。

樹下美術館も大書されない旅情の場所として旅のお役に立ちたいと思っています。

夕暮れと上越火力発電所。

肌寒く雨ふりの一日。秋とはいえ乾いていた庭が助かり、畑に恵みの雨だったと聞いた。

夕刻雨が上がり、美術館の帰り道で空が真っ赤に染まった。海へ急いだものの夕焼けのピークは途中で終わった。

薄明かりのなか、近くの渋柿浜漁港から見る上越火力発電所の明かりは鮮やかだった。

三基の巨大なLNGタンクと150メートルの集合煙突、そして荒波は迫力。

三基の巨大なLNGタンクと150メートルの集合煙突、そして荒波は迫力。

当発電所は中部電力初の日本海側施設。南海トラフ地震やロシアからのガス輸入への備えもあるという。電力はお隣の長野県に供給されている。

来春には工事の全てを完了する模様だが、長年全国から多くの人たちが工事のために集まった。当院にも博多弁を話す人たちが通院してきた。

今日の雨から一転、明日は良く晴れるらしい。

昼のガラス栓 夜の名月。

昨日木曜日午後はいつもの休診。柿崎の海を40分ほど歩いた。海は先日の台風も知らぬげに穏やかで、沢山の砂利が上がっていた。シーグラスを期待したがやはり少なかった。すでに多くの人によって拾われている感じを受けた。

幸運なことに、写真中央の緑色の先が丸いガラス栓のシーグラスが見つかった。

幸運なことに、写真中央の緑色の先が丸いガラス栓のシーグラスが見つかった。

他のはこれまで集めたものの一部です。右には薄いブルーのガラス栓があります。

(コップに入れて水を注いでいます)

さて昨夜9月19日は旧暦8月15日で、十五夜の名月(仲秋の名月)の日に当たっていました。そして三年続きで暦どおり満月を迎えましたが、次にこのように暦と満月が一致するのは8年後ということです。

上越市は尾神岳の南側に昇った月。 大潟区渋柿浜から頸城区へ向かう道路から。

上越市は尾神岳の南側に昇った月。 大潟区渋柿浜から頸城区へ向かう道路から。

ところで、夕刻にお見えになった男性のお客様が、「今夜8時ころ、樹下美術館のデッキで月を観ていいでしょうか」とカフェで尋ねられたそうです。妻からそのことを電話で知らされました。

ご遠慮なく使ってください。それより私たちもご一緒するのはどうですか、と聞いてと言うと、是非というお返事。急遽ご一緒のお月見が決まりました。

お客様とは8時の約束。私たちは6時半から月明かりの下でお弁当を広げました。昇るに従ってますます明るさを増す月。

8時になると約束の男性が貴重な草団子を持参して現れました。40才ほどの背の高い男性とは初対面です。侍のように礼儀正しく振る舞われ、丁寧な挨拶をされました。何度か樹下美術館を訪ね、とても気に入っていると仰ったのです。

東京の写真学校を卒業後、広告の世界を経て父親の没後、故郷上越市へ戻られた人。現在設計に携わっておられるというこで、沢山四方山話をしました。私たちから無理に誘ってしまい、ご迷惑でなかったかなと思っています。

田んぼに昇る名月を惜しんだ一夜。氏とはお団子にお抹茶、番茶、コーヒーを一ご緒した。

田んぼに昇る名月を惜しんだ一夜。氏とはお団子にお抹茶、番茶、コーヒーを一ご緒した。

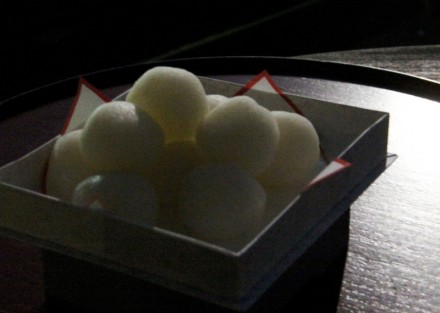

話を聞いたお茶をされる友人の奥様が、予め自宅用の月見団子を分けて下さった。

話を聞いたお茶をされる友人の奥様が、予め自宅用の月見団子を分けて下さった。

月明かりの下、軽い甘みとほのかな塩気は美味しかった。

さてオリンピックといい、次の十五夜満月といい、いずれも7ー8年先のことになる。それまで生きているかどうか、とは老人たちの話であり、71才の私の話でもある。

増々危うい年齢になっては健康への留意以外、将来に関してなすすべは無い。先日の後輩との食事、昨夜の初対面の男性との月見、、、。いつしかみな一期一会の真実味を帯びてきている。

お付き合いはある種厚かましさを禁じ得ません。ご無理を聞いていただき感謝しています。

雲の季節 頑張れ農業。

午後に樹下美術館でコーヒーを飲んだ。裏手の田んぼからどーどーとコンバインのエンジン音が聞こえている。大きな機械が何台も入って次々に刈っていた。毎年もち米の品種から始まるらしい。

農業は天候に大きく左右される。今年は春以来、冷温、乾燥、猛暑、大雨など何かと異常と言われ続けた。皆さんの規模は昔よりはるかに大きい。やり直しが効くとは思われないゆえ、心安まる暇が無かったことだろう。

それでも稲作は平年並みと報道された。あと少し穏便な気象が続くことを祈らずにはいられない。

涼しくなって雲の形が面白くなってきた。雲は自然現象なのに、見上げるだけで即、巨大なアートに変わる。昨日のように雨を降らせたり風まで吹かせる。自然は偉大だ。

いま燃料の高騰は馬鹿にならない。

安全、新鮮、美味、美観、 日本の風土の根幹を支える農業!

こんな立派な仕事はない、どうか粘って頑張ってください!

新潟県でも再び小麦への取り組みや、地熱利用の野菜栽培などが試みられていると聞いた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月