文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

昨日の閃光はベルセウス座流星群の火球? Smileの歌二つ。

昨夜、高速道路で見た閃光はベルセウス座流星群に関係した

流星のようだった。

特別大きく明るいものは火球(かきゅう)と呼ばれるらしい

が、昨日のはそれではないか、と思われた。

火球は見ようとしても中々見られないらしい。

13日は新月で余計な光が少なく、また私が見た場所は比較的

暗い山中にかかる場所だったのも良かったのか。

前に一台車が走っていたが、恐らくその人達も目にしたと思わ

れる。

暑さがぶり返しているものの、十分に降った雨で花が生気を取

り戻している。

ご近所のムクゲ。子供時代はムクゲの花芯を折り、イネ科の草

の軸に刺して風車にして遊んだ。特に花びらが互いに離れた写

真のような花は風車に向いていた。

本日も大勢の方が来館され、3人のスタッフはまともに昼食を摂

る暇がなかったという。

さて火球を見た人には良いことがあるという。それではSmil

eが付く私の好きな曲を二ついずれもナット・キングコールで。

この歌手は曲を全く崩さず、アドリブせず、譜面通りきっちり歌

う。それで若い時には好きではなかった。だが今無理なく聴ける

のは非常に不思議なことだ。

「Smile」はチャップリンの映画「モダンタイムス」の主題歌。

チャップリン本人の作曲、この人は本当に凄い人。

私がよく聴いたWhen You’re Smilingはベリーコモのレコードで

あり、1960年代ビートルズ来日の頃の話。掲載した二つの歌

の内容はよく似ている。

本日お越し頂いた県内外の皆様、誠にあり難うございました。

暑かったでしたね、来年はクーラーを強化するつもりです。

21:30過ぎ北東の空の閃光は隕石? アートトリエンナーレのラッピング列車。

只今22;10ころ、大した事ではないかも知れないが、

とりあえず記載してみた。

今夜21:30過ぎ髙田インターからの直江津方面の帰

路、進行方向のほぼ正面(北東方向)にかなり大きな球

状の閃光が現れて消えた。

色は明るいオレンジ色でせいぜい数秒?の短時間、10度

ほどの高さで東から北へほぼ水平わずか下方へと流れた。

何だったのだろう?

流星ならばかなり沢山見ているが、それらとケタ違いの

大きさと明るさだった。

中空で消えてたが隕石だったのか。

ほかに見た人がいるのではないかと思っている。

さていつものような記載になります。

本日午前から昼まで激しい雨が降りしきり、大きな雷も鳴っ

た。

当地だけでなく、上越一帯、いえ全国各地で同様の気象に

襲われたと報道された。

このところ美術館の入場者が増え、時にはカフェで席待ちが

生じることも起きている(勿論ひっそりしている時間も多々

ありますが)。

そして夕刻、いつものほくほく線はラッピング電車が通過し

た。

撮った一枚を拡大すると下段に「DAICHINO GEIJUTSUSAI」

と書かれている。窓の上下の黄色は樹木であろうか、鳥やう

さぎなども描かれている。

新潟県は十日町市、津南町で開催されている「大地の芸術祭越

後妻有アートトリエンナーレ2018」をイメージした列車だった。

デザインはコスチューム・アーティストの、ひびのこづえさん

が担当し、越後湯沢~まつだい間を1往復する臨時列車だが、普

通列車にも随時使用されている模様。

9月になったら私たちもまだ見ぬアートトリエンナーレに行く予

定です。

椅子と野菜。

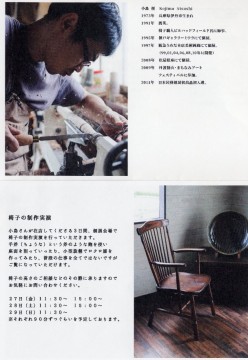

去る8月2日、椅子作家の小島優さんとスリップウェアの陶

芸家山田洋次さんが当館をお訪ね下さった。

ところで昨日、その小島さんのウインザーチェアーの現物

を見せて下さった方がいた。

居あわせた者みんなで座ってみた。

とても気持ちが良い。

そして本日の夕食は、前上越教育大学教授(作曲、音楽分

析)の後藤丹先生が新潟市からお送り下さった野菜を食べ

た。

奥様の菜園からの恵みはとても美味しかった。新潟市へ戻ら

れた後も私たちを覚えて下さっていたことが、何より嬉しかっ

た。

先生、奥様本当にご馳走さまでした。

ウインザーチェア、スリップウェア、正木春蔵さん。

本日から第2週に入った堀川紀夫展。久し振りに作家さんが在

館し、様々なお客様も見えて心弾んだ。

その中に正木春蔵さんが大好きというご婦人が来られて感激し

た。名を知って25年は経つが、東京の店や山代の工房を訪ね

たこともある九谷の作家さんだ。

ここに居て正木さんを愛好される方に出合うとは。

↑東京からIターンされている方と堀川さん。お客様は音楽、文

学、美術、農業、生物など何でも造詣深い。

午後やや遅く、ある方がお二人の若い作家さんをお連れして来館

された。

ウインザーチェアーを中心に作る椅子の小島優さんとスリップウ

ェアの山田洋次さんだった。

お二人とも渡英して修行されている。

売れている作家さん独特の物静かでシャイな雰囲気が印象的だっ

た。

両人をお連れした方は趣味の良いコレクターさんで、何と18世

紀の本場英国で制作されたスリップウェアの大きな皿鉢を持参さ

れた。

↑夢にまで見た40㎝はあろうかという実物が窓辺に置かれている。

褐色の地に施された黄色の紋様が何とも爽やか、かつ重厚だった。

想像以上に滑らかな表面は鉛釉の効果だという。

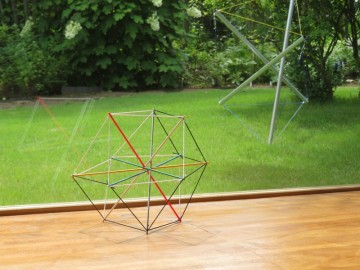

兵庫県は伊丹で制作されている小島さんの作品展リーフの一部。

下の写真の右に飾られているのは、これもスリップウェアか。塗り

まで一貫される仕事は大変丁寧で人気がある。

また滋賀県は信楽(しがらき)で制作される山田さんの作品は都内

11店舗、全国18店舗で扱われている。

来年春、お二人の作品展が柏崎市はgallery tanneで開催予定だ

ということ、楽しみにしたい。本日は会場の下見の帰路らしかった。

“良い品をリーズナブルに”。若い方達が工芸の世界で活躍されるこ

とは本当に良いことだ。

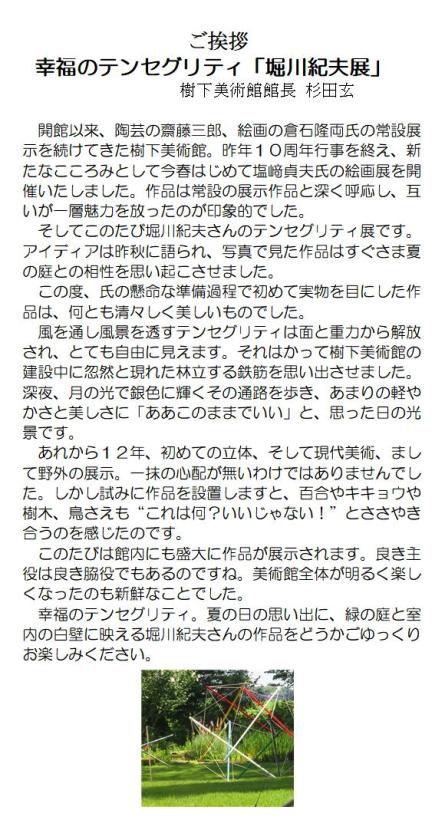

明日から「夏庭のテンセグリティ 堀川紀夫展 -カフェからの眺めを メインに-」。

「夏庭のテンセグリティ 堀川紀夫展 -カフェからの眺めを

メインに-」の特別展が明日開会となる。

作者の堀川さんは、本日最後のセッティングのため午前か

ら閉館後遅くまで作業を続けられた。

最後の大作にかかる堀川さん。とても苦労される場面もみら

れ、そのことがいっそう芸術家らしく感じられました。

以下は本展覧会に向けた私の挨拶文です。

小規模な美術館ですが、カフェに面して野外展示が出来る

庭を有したことをあらためて幸運に思っています。

一目見て「あっ!」と声が出そうになる堀川展、どうかご

期待ください。

一応現れる雲 待たれる堀川展。

連日異常で一種災害レベルの夏晴れを書いている。

それでも雲が見えれば田畑や庭が渇望している雨が期待出

来る所だがつかの間であり、降ることはなさそうだ。

夕方、新たな屋外作品を搬入された堀川紀夫さんとしばしお茶

を飲んだ。

外にほの明かりが残るガラス窓にカメラを向けてみた。すると芝

生の向こうの百合とカシワバアジサイに、こちらの人物たちが重

なり、何か映画の回想シーン風に撮れた。

さて堀川展の搬入は2メートル50㎝余りの大作ほかの搬入を残

すだけになり、準備は順調に進んでいる。

熱心に制作された作品は造形美とともに作者の魂や力がこもり、

それがひしひしと伝わる。

26日開場の展覧会は、庭(自然)及び常設展示作品とが溶け合

い、新鮮で楽しいものになることでしょう。

夕焼け小焼け。

毎日続く暑さだが日暮れ時に美しい夕焼けがよく見られてい

る。

以下は本日上越市大潟区は雁子浜と潟町の夕焼け。

美しい詩、美しいハーモニー。

演奏はインターカレッジ男性合唱団

VOCES VERITAS(ヴォーチェス ヴェリタス)。

こうしてみると、譜面なしで歌うことの大切さが分かる。

“子供がかえったあとからは まあるい大きなお月様

小鳥が夢を見るころは 空にはきらきら金の星”

ラ・バルカ(小舟)とバルカローレ(舟歌)。

樹下美術館のこじんまりしたカフェ。当初それに名を付けよ

うとした事を以前に書かせて頂いた。

二つの候補があり、一つはかって記載の「カミニート」、ス

ペイン語で小径、もう一つは「ラ・バルカ」で小舟の意味だ

った。

双方に曲があり小の字は樹下美術館に相応しいと思っていた。

本日は近隣の写真とともに、もしかしたらカフェの名になった

「小舟」と、イメージが近い「舟歌」の曲をYouTubeから引か

せて頂きました。

ラテンの歌からロス・トレス・カバジェロスの「小舟(ラ・

バルカ)」。

リヒテルのピアノでチャイコフスキーの「バルカローレ(舟

歌」。

以前にも書きましたが、結局カフェに名を付けることはしま

せんでした。

決めかねているうち、特別な名は要らない、皆様の呼び方に

まかせよう、ということにした次第です。

「樹下」「樹下さん」などとご自由に呼んで頂いており、有り

難いと思っています。

庭向けにカラーのテンセグリティが運ばれた。

曇天の空から午後遅く雨が降った木曜日午後、

お伝えしている特別展「夏庭のテンセグリティ 堀川紀夫展

」の作家ご本人が新たな作品を持参された。

お仕事場が一杯なのと調子を見るため次々お運び頂き、毎

回とても楽しい。

出来上がっているものを前庭に置いた。

安定した形状と黄色のロープが優しい。

持参された8本のストラット(棒材)を張り材のゴムロープ

に掛けて駐車場で組み立てる。本数が多くかつサイズが大きく

なるとロープの張力が一段と強まり、材はバラバラに動こうと

して作業は手間が掛かる。

ストラットの端とロープの接点を他のヒモで仮り結びして組み

立てて行く。最後の一カ所が決まると全体が非常に安定し、転

がすことも出来る。

微力ながら要所を支えるお手伝いをさせてもらった(ご自宅で

は奥様が助手をされることもあるらしい)。

カフェの前に設置した作品は拍手をしたくなる出来映え。

4点が地面に接し、4本のカラーストラットが浮遊して見える。

清々しく美しい眺め。

「鳥でもとまれば最高ですね」とご本人、本当にそう思う。

庭展示に向けたさらに大きな作品があるという。

真摯な作者の熱意が伝わり、心躍らされる午後だった。

写真はいずれもスマホ(らくらくスマートフォン)で、写真力と

いえばいいのか、自然かつ鮮明で記録性に驚かされる。

作品は置き場を確保して一旦格納後、7月26日の開会に備える

つもりです。

期待が高まる「堀川紀夫展 夏庭のテンセグリティ」。

数日雨に降られ、寒くて目が覚めるような朝があった日頃。

本日は清々しい陽が射した。

鳥が現れ百合が咲き誇り、庭に置いてみているテンセグリ

ティは陽光の中で生気を放った。

昨日は格納する予定と書いた室内のテンセグリティ。しかし

今週末珍しく賑わってその暇が無かった。

色彩が地味目な作品も混じり形状とともにヴァリエーション

が楽しい。

日に日に館内に馴染む作品。少々淋しい気もするが今週

休館の水曜日に一度しまってみよう。

さて調子を見ようとて架けてみた室内のテンセグリティ。すで

に欲しいという人が何人か現れて嬉しい手応え。

晴れた本日、庭の2点も大変生き生きとして見えた。

館内だけで30点はあり、庭に予定されている作品が揃えば相

当大きなスケールの楽しい展覧会が期待される。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月