文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

大晦日のワルツはKALIから。

いよいよ大晦日、皆さまには大変お世話になりました。樹下美術館も私達も息災のうちに過ぎました。皆さまには深く感謝申し上げます。

行く年を惜しんでワルツは南の国のマルチニーク島の音楽KALIからワルツです。フランス領だった貧しいこの島からナポレオンの妻になるジョセフィーヌが生まれています。

それでは良いお年を!

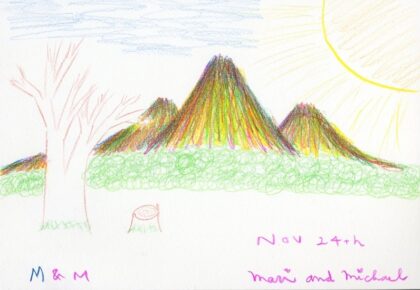

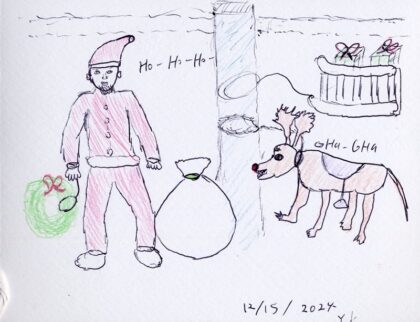

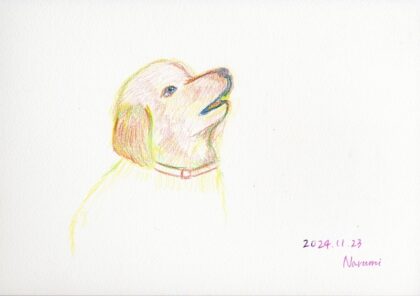

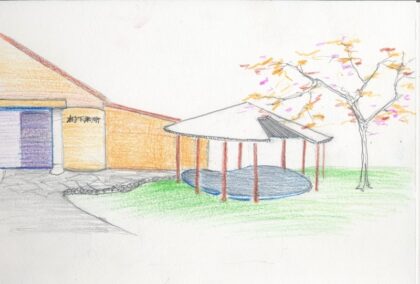

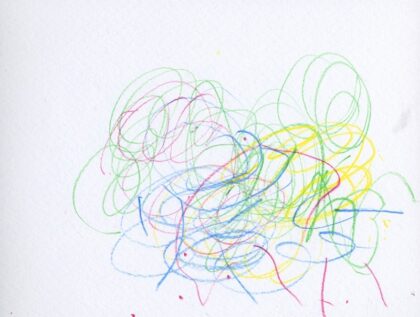

カフェのノート、スケッチブックの絵、ブログ展その3。

樹下美術館館内にはカフェの丸テーブルに小さなスケッチブックを置かせてもらっている。傍らにカラーボールペンと色鉛筆が何色かずつあり、

皆さまが自由に描いてくださる。

周囲に見えるもの、得意なモチーフ、友人やペットなど、いつも楽しい絵が描かれている。

美しい妙高山、待ち遠しいクリスマス、華やかなゴジラ、愛しいワンコ、瞑想、美術館の東屋、幸福がいっぱいの時間へと続きました。来館された皆さまのリラックスされた気持から自然に生まれた小さな絵は観る者をも幸せにしてくれます。

新たな絵はあと半分ほどありますので、明日でも紹介させて下さい。

館内のノートに残されるメッセージもそうですが見知らぬ者同士が自由に共感し親しみ合えるのにノートは良い方法ではないかと思っています。

今年8月~12月まで皆さまにお書き頂いたノートのメッセージが樹下美術館のホームページの「お声」欄に掲載されています。どうかあわせてご覧下さい。

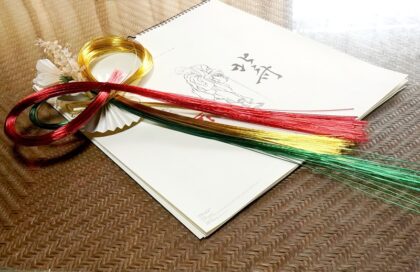

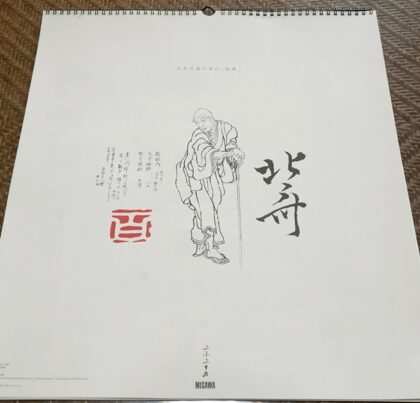

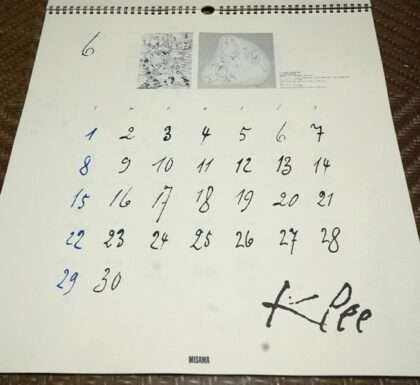

美しい正月飾り 葛飾北斎が用いた数字のカレンダー 瑞々しいマイケルジャクソンのクリスマスソング。

相変わらず外はヒューヒュー時にザーザーやって、日付けはスースーと過ぎて行きます。それでもなんとか地に足着け、出来事や予定を忘れないようにして過ごすより仕方ありません。

以下は数日前のことですが、妻の友人から頂いたきれいなお正月飾りとあるハウスメーカーの要人だった方からの珍しいカレンダーです。

これまでアンリ・マチスとアントニオ・ガウディのものを頂き、カフェの階段に掛けました。いずれも芸術家がかって作品や書物、あるいはメモなどに残した数字を拾って作成されています。宮沢賢治などから長く続いているシリーズだということです。

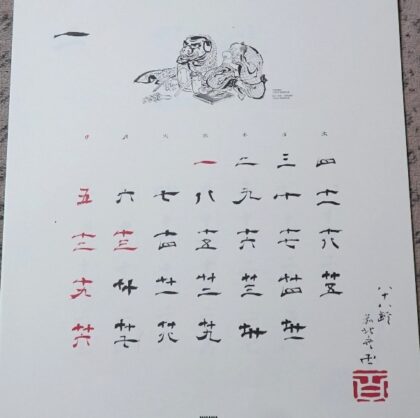

このたびは葛飾北斎でした。江戸後期の人ですが英数字やアルファベットのサインがあることに驚きました。

漢数字

漢数字

二十は十を二つ並べて表記しています。

当館の齋藤三郎の掛け軸の日付け

にも同じ方法で書かれたものがあります。

昔人の遊び心でしょうか。

英数字と横文字のサイン。

英数字と横文字のサイン。

すでに自分の書体を有していることと、

こなれたサイン!

今夜はクリスマスイブでしたね。今では懐かしいジャクソン5の大ヒット曲です。

1970年録音

「ママがサンタにキスをした」

12才を前に溌剌としたマイケルの歌。

最後はみんなで、本当だよ、信じて、

などとガヤガヤやっています。

明日から小学校は冬休み。猛威を振るっているインフルエンザにも一休みして欲しいところです。

昨日、強風の日の雲 天然の美(美しき天然)という曲。

昨日雪は無かったが風強く、今どきらしい空だった。

樹下美術館から北方を見る。

樹下美術館から北方を見る。

強風のため雲の先端が毛羽立っている。

海へ行ってみた。

不思議なことに荒れた海を見ると「美しき天然」が頭に浮かんで流れる。

美しき天然。

上に挙げた動画は「ピアノで奏でる日本の叙情歌4 リンゴの歌」CDで関春絵さんという方が弾いている。CDは20年ほど前に求めたものでよく聴いた。「美しき天然」を初めて聴いたのが何時なのか全く分からないほど様々に耳にしてきた。しかしもの悲しげで長く好きではなかった。

ちなみに以下は四番まである歌詞の一番です。

空にさえずる 鳥の声

峯(ミネ)より落つる 滝の音

大波小波 とうとうと

響き絶やせぬ 海の音

聞けや人々 面白き

この天然の 音楽を

調べ自在に 弾きたもう

神の御手(オンテ)の 尊しや

それがこのCDを聴き歳月を重ねるうちに好きになった。理由は簡単で編曲が良い(勿論演奏も良く)のと歌詞を良いと思うようになったからだ。詩は四番まで季節ごとの美しさを一貫して尊い神の手による織物と歌っている。

歌が出来たのは軍事に邁進した時代、明治35年(1902年)とあった。そんな社会のなか専ら自然の美を称える曲は庶民に受け入れられサーカスやちんどん屋の鳴り物にまでなって生活に浸透したのではないだろうか。

だがもの悲しいメロディーの解釈は難しい。基本ヨナ抜きの伝統旋律のせいもあるが、私達は古来詫び寂び、ものの哀れ、空や無、無常などはかなさへの理解や感覚に親しんできた。

美しき天然に歌われる鳥の声、滝や波の音などはあまりに悠久で美しく、このような場合あらためて我が身の無常に気づかされ、一種悲しみがよぎるのは分からなくもない。

またあまりに美しく尊いものに触れた瞬間に涙が出ることもある。不思議なことだがこんな時、感動とともに心の何処かが悲しむのだろうか。

いずれにしても私達は微妙で曰く言い難い。

「美しき天然」は日本人作曲のワルツの歌では大変初期のものらしい。だが小学校で習った“空も港も、、、”の「港」はそれより5,6年早く、こちらが一番古く、明るい長調なのが対照的です。

とりとめ無く述べましたが申し分けありません、上手くまとまりません。

本日12月13日、今年の樹下美術館は残り二日となり、今年最後と仰る方たちが来られました。

皆さま本当にありがとうございます。

明日は待ちに待ったメガネが出来てくる日です。

二つの高瀬舟。

11月中旬の去る日、岡山県倉敷市から寄られた早川正弘さんから良寛椿と同地の名物羊羹「高瀬舟」を頂いた。一口大の羊羹が一個ずつ小舟の形をしたパッケージに入っていて、手を汚さずに上手く開けられる仕様になっていた。

羊羹「高瀬舟」の外観。

羊羹「高瀬舟」の外観。

お茶のお伴にとても良い。

開いたところ。

開いたところ。

シャリと呼ばれる砂糖が

吹いているのが美味しい。

高瀬舟とは底が平たく、浅い川でも往き来出来る舟。岡山県西部の高梁川(たかはしがわ)はじめかつて各地で見られた小舟で、このお菓子と同じ岡山県真庭郡落合町(現真庭市)が発祥とされている模様。同町には同窓の院長がいて50年も前結婚式に参列したことがある懐かしい地名だった。

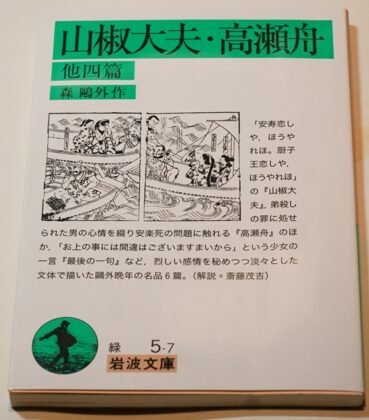

さて聞き覚えがある高瀬舟。早川氏からおみやげを受け取った妻は「森鴎外の、、、」と言った。鴎外の高瀬舟は京都の高瀬川を行き交う舟上における話で、こちらの方が知名度が高いかも知れない。

上掲は先日の上京の際車中で読んだ岩波文庫の「山椒大夫・高瀬舟 他四篇」。江戸時代、流刑の罪人を京都から出港地大阪まで運ぶ月夜の高瀬川を行く高瀬舟。舟上の罪人と彼に付きそう役人の心と姿が描写されている。

清々しい表情をしている罪人は、苦しい病によって自死しようとするが死にきれない弟に乞われ手を貸し、死なしめたことを咎められ流罪を言い渡されている。

罪人の心境と金銭感覚に役人が打たれる短い物語だが、医師でもあった森鴎外が光を当てた先は今日でも全く同じ問題として存在し、時に表在化する安楽死の深刻なテーマだ。

行為は罪に問われるが、小説では月の光の揺らぎを浴びる罪人を形容して、「その額は晴れやかで、目には微かななかがやきがある」と述べ、困難な課題に挑んだ者を潔しとして擁護している印象がある。この点現代の倫理観とは異なるところだが、留学を経験している鴎外は問題を提起しながら氏が学んだ当時のドイツの方向を暗に反映させたのかもしれない。

京都の高瀬舟。

京都の高瀬舟。

きょうと修学行ナビより引用。

本日は風強く荒れ模様の一日、病院紹介が必要な緊急用件が二つ続いた。

今週末寒波が到来し雪に見舞われる予報が出ている。気温が下がりいつ降ってもおかしくない状況になった。

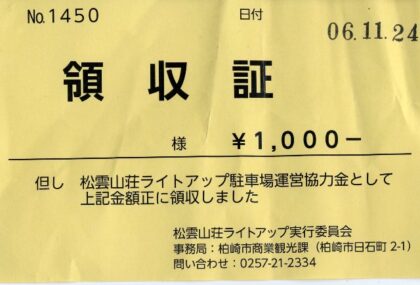

木村茶道美術館の貴重、庭園の紅葉ライトアップと駐車料金。

一昨日は柏崎市の木村茶道美術館を訪ねたことを書かせて頂いた。しかしまだまだ貴重なエッセンスがある。その一つが訪問者への気遣いだ。

同館茶室は最大20名の着席が可能で、いわば大寄せの会と言える。一般に大寄せのお茶碗は正客、次客、三客あたりまで特に選んだ碗が出され、多くの場合それ以下はいわゆる「数茶碗」と称される同じ形状のものが出されることが多い。

しかし同美術館では末客まで展示室に飾られる貴重な茶碗が供される。事実今年のある席で、15番目あたりのお客さんは人間国宝の田村耕一の味わい深い茶碗で飲まれ、傍目にも羨ましかった。

当日の席で、「皆さまから同じお金を頂いていますから、最後の人まで展示のお茶碗でお出ししています」と学芸の方が説明された。またお客様により希にお道具が傷つくことが起きるらしいが、「それもまたお道具の運命と考えています」と述べられた。いずれも同館創始者・木村翁のお考えと言うことで、何と心こもった言葉だろうと思った。

さて斯く木村茶道美術館は全国的にも貴重な施設だが、一昨日の駐車場にはいささか不満があった。駐車場は美術館の直近、赤坂山公園第4駐車場をいつも利用している。伺った時間は午後早い時間で30台のスペースはガラ空きだった。だが普段出入り自由なのに安全ベストを着けた係り員が大勢居て物々しい。小屋の窓口に寄ってと言われ1000円の料金を払った。松雲山荘の紅葉時期なので有料になっているらしかった。

同所はどう過ごしても1~2時間であろう、1000円は如何にも高いと実感する。但し書きにライトアップ駐車場運営協力金として、と書かれていた。時刻は午後1時頃でライトアップでもない。それに備えた協力金と理解するにしても、一般的に公共の駐車場は2時間居てもせいぜい200~300円程度ではないだろうか。

この日、お茶が終わりスタッフさんと言葉を交わしたときに“今年の紅葉は1000円も駐車料金を払った割りにいまいちですね”と述べた。すると彼女は慌てた風に“ここへ来るなら500円でいいはずです。お金をお返しするか、良ければ外のお茶席でもう一服どうぞ”と仰った。

別に入館料を払う美術館の利用者向けに500円の駐車券があるらしかった。だが現場では何も訊かれずに1000円を払っていた。美術館の応対が常に丁寧であるだけに何も説明しない駐車場はあまり良い印象とは言えなかった。

美術館を出てすぐのあずま屋に野点(のだて)席があり着物のスタッフさんおられた。美術館で勧められたように寄ってみた。

温かく美味しいお茶をまた頂いた。

温かく美味しいお茶をまた頂いた。

お客さんの姿がなく寂しい。

柏崎市は様々な宗教の寺があり木喰仏や庚申塔も多く、如何にも自由な気風と信心深さが垣間見られる。商人や文化人、茶人や工芸家、酒造家に趣味人などを輩出し多彩な文化を誇り、好きな街として暇を見ては通っている。

このたび1、2時間の駐車に1000円も取るなら、せめて東屋のお抹茶席で一服飲んで頂くなど「もてなし」を付けたらどうだろう。行列が出来るくらいでも良いではないか。あるいはライトアップに費用がかさむなら、30台の駐車場に5人6人のスタッフは要らないかもしれない。

お終いに、当欄にしては珍しく他所の不満を書き悪いことをしたように感じる。どうか世間知らずとしてお許しください。

木村茶道美術館の寒月茶席に伺った 素晴らしい本阿弥光甫のお茶碗。

本日日曜日、日中雨模様だったが午後次第に上がってきた。特に予定は無い日は柏崎市の木村茶道美術館へ足が向く。

本日は寒月茶席だった。松雲山荘庭園の紅葉ライトアップ期間中だった。庭園の紅葉は全体に例年の鮮やかさが見られず今夏の長い暑さの影響ではないかと思った。

一時過ぎの到着だったが始まったばかりのお席に入れて貰った。相客に芸術家かお茶人を思わせる若い男性がお一人いらっしゃった。

茶席は今月いっぱいで終わる。同館の茶の美味しさとお道具の貴重さは特別だが、それにも増してスタッフ皆さまの変わらぬ温かさに心癒やされる。折々に訪ねたくなるのはそんなことがあるのだと思う。

この日のお道具も興味深かった。

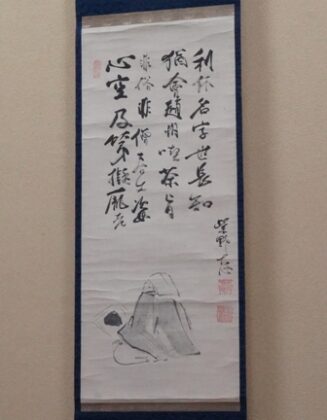

本席床「利久像 画賛」(大心義統は

本席床「利久像 画賛」(大心義統は

江戸時代前期-中期、臨済宗の僧)

軸は禅僧らしい力強さで書かれ、不勉強ながら左から読むのを珍しいと思った。私には読めないが利休を称える画賛ということだった。

初霜というお菓子(最上屋製)は今どきの時候満点の風情だった。

拝見時のお道具。手前から蓋が赤い松喰鶴蒔絵の薄茶器、

松平不味(ふまい)作茶杓と本阿弥光甫(こうほ)の赤楽茶碗。

上掲写真の奥に私が服した井戸脇茶碗が見える。井戸脇茶碗は茶趣あふれるものだったが、何といってもお正客の光甫茶碗が素晴らしかった。光甫は本阿弥光悦の孫に当たる人ということ。赤楽と名付けられてはいるが、写真でしか観ていない光悦のすっとした形、巧みな口縁の山道、高台の浅さ、深い色合いと薄さなど独特の赴きがありありと観て取れた。

光甫は空中斎と称し光悦同様、総合芸術家のようだが楽家三代道入に習ったという信楽を思わせる赤楽が優れていると書かれていた。

ところで見れば見るほどこのお茶碗で飲みたくなる。年内最終日の11月末日までまだ日がある。機会を見てもう一度伺い、是非とも念願を叶えたいと思う。

妙高市はいもり池の近く「ギャラリー峨々」を訪ねた。樹下美術館も紅葉。

本日、午後から妙高市は池の平にある「ギャラリー峨々」を訪ねた。多くの画家達が描いた妙高山の絵画はじめ古布、道具や機器類、ガラス、陶器あるいは漆器などの個人コレクション館である。

一貫したコンセプトは「手作り感」や「時代感覚」あるいは「不思議」や{愛着」と言ったもので、あるじ夫妻の郷土や自然へ愛情が色濃く感じられた。

多岐のカテゴリの中から本日は特に印象的だった猫をあしらった古布作家・なー猫さん作品のコレクションから一部を掲載しました。

翼が付いた猫を二つ求めました。

翼が付いた猫を二つ求めました。

往診鞄に付ける予定です。

ラベンダーの香袋を付けて頂きました。

最後は玄関の看板と李朝の壺です。壺は茶壺でしょうか木製の蓋がついていました。とても良い風合いでした。

最後は玄関の看板と李朝の壺です。壺は茶壺でしょうか木製の蓋がついていました。とても良い風合いでした。

あるじの藤田ご夫妻、本日は貴重なお時間を有り難うございました。家に帰ると椅子に座っていた木製の猫ちゃんを美術館のカフェに置きたくなりました。

晩秋の妙高山と落ち葉が美しい午後でした。

館内にそっと流れていたジブリの音楽も素敵でした。

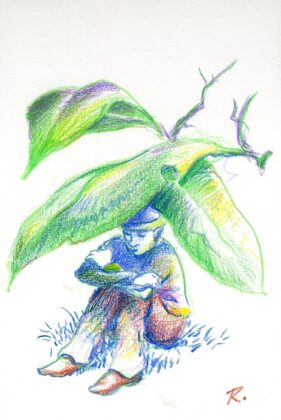

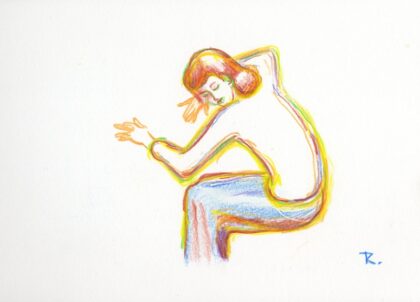

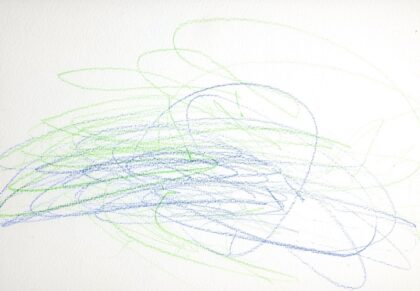

カフェのノート、スケッチブックの絵、ブログ展その2。

樹下美術館のカフェにある丸テーブルに置かれた小さなスケッチブック。思い思いに描いて頂き、その時の気持が伝わってきて、楽しく拝見させて頂いてます。

本日は去る11月2日に続き二回目の掲載です。名付けて「カフェのスケッチブックの絵、ブログ展その2」としました。

7日から家具展が始まるラッセル・ジョケラさん。ムーミンの国ジョケラさんのお父様の故郷フィンランドの詩情が漂っていませんか。樹下美術館にならって樹下のジョケラさんです。とても良い雰囲気ですね。

7日から家具展が始まるラッセル・ジョケラさん。ムーミンの国ジョケラさんのお父様の故郷フィンランドの詩情が漂っていませんか。樹下美術館にならって樹下のジョケラさんです。とても良い雰囲気ですね。

軽やかな動き、楽しい時間。

軽やかな動き、楽しい時間。

本日は朝から遠くへ出かけ、遅くなりました。皆さまの絵を掲載していましたら疲れが和らぎました。本当に有り難うございます。

本日横浜から来館されたご家族様、遠路、あり難うございます。「森のトマト畑をお求め頂いたそうで喜んでいます。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

楽しいひととき!

楽しいひととき! 知的な人ですね。

知的な人ですね。 柔らかな頭脳。

柔らかな頭脳。