明け暮れ 我が家 お出かけ

寒波は峠を過ぎ小林古径記念美術館へ 昼抜きの食事例。

2月2日立春ころから始まった今冬一番の寒波が本日ようやく峠を越えた日曜日、小林古径記念美術館の「花にまつわる物語展」に行った。

除雪された雪は道路の両側に1,5メートル前後積み上げられてはいたが路面はきれいに現れ交通はスムースだった。

雪に降り込められていると美しさと新鮮さの美術館は別天地の如く感じられる。以下に印象的な作品を並べてみました。

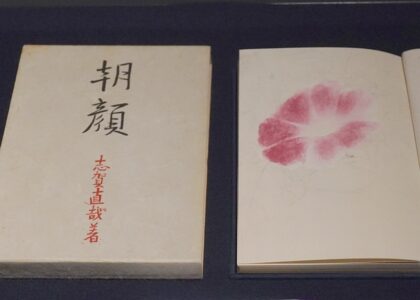

小林古径による志賀直哉の小説題字と朝顔の扉絵。朝顔の色がなまめかしく、雪の時期に観るとハッとする。

小林古径による志賀直哉の小説題字と朝顔の扉絵。朝顔の色がなまめかしく、雪の時期に観るとハッとする。

古径さんが絵付けした湯呑。古径さんの器で熱いお茶を飲んでみたい。

古径さんが絵付けした湯呑。古径さんの器で熱いお茶を飲んでみたい。

かつてまちかど交流館で見た峯田敏郎の「白い百合のある庭」が入り口で迎えてくれた。穏やかな朱色の配分が清々しく、心込められた百合が愛らしい。

かつてまちかど交流館で見た峯田敏郎の「白い百合のある庭」が入り口で迎えてくれた。穏やかな朱色の配分が清々しく、心込められた百合が愛らしい。

1896~1970年の上越市出身画家、斎藤俊雄の屏風。前年東京でみた田中一村を思わせる南国の画風。思いっきり良くかつ鮮やかで、とても雪国出身者の作品とは思われなかった。

1896~1970年の上越市出身画家、斎藤俊雄の屏風。前年東京でみた田中一村を思わせる南国の画風。思いっきり良くかつ鮮やかで、とても雪国出身者の作品とは思われなかった。

エミール・ガレのガラス作品セット。うす褐色が施された透明硝子の花模様が軽やか。

エミール・ガレのガラス作品セット。うす褐色が施された透明硝子の花模様が軽やか。

北大路魯山人作の金彩に四季の花が描かれた10枚の皿セット。カットしたお肉に野菜の煮込みなどを分けて取ったら幸福であろう。

北大路魯山人作の金彩に四季の花が描かれた10枚の皿セット。カットしたお肉に野菜の煮込みなどを分けて取ったら幸福であろう。

お馴染み齋藤三郎作品。手前の壺は青空を背景に辰砂のモクレンが美しく、もうしばらくすれば当地もこのような春が来よう。

お馴染み齋藤三郎作品。手前の壺は青空を背景に辰砂のモクレンが美しく、もうしばらくすれば当地もこのような春が来よう。

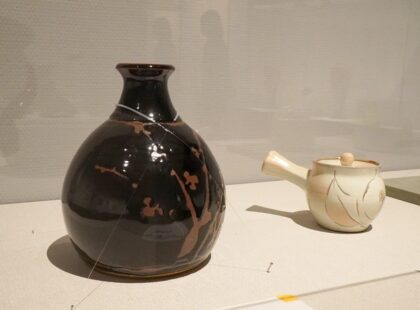

齋藤三郎のお弟子さん、志賀重雄作品。黒釉に蝋抜きを思わせる筆で梅が描かれている。夜の梅は夜桜とは異なる粋な風情がある。

齋藤三郎のお弟子さん、志賀重雄作品。黒釉に蝋抜きを思わせる筆で梅が描かれている。夜の梅は夜桜とは異なる粋な風情がある。

お馴染みの東洋越陳人は堂々の屏風。こうして美術館に展示されているのを知った天国の作者は喜んでいるに違い無い。

お馴染みの東洋越陳人は堂々の屏風。こうして美術館に展示されているのを知った天国の作者は喜んでいるに違い無い。

以下は本日の夕食と朝食です。

ポテトサラダも。

ポテトサラダも。

ちょうど6時頃から

一時間少々かけゆっくり食べます。

昼食抜きの生活になって3年半が経った。因みに以下は本日の朝食です。

あずきが入った玄米ご飯、脱脂ヨーグルトにブルーベリーソースをかけ、家で採れた金柑の砂糖煮が二つ(金柑は皮だけ食べます)。かって野菜もありましたが、何か面倒なので最近止めました。もともと飲めない人間ですが、10年ほど一切アルコールを口にしていません。

あずきが入った玄米ご飯、脱脂ヨーグルトにブルーベリーソースをかけ、家で採れた金柑の砂糖煮が二つ(金柑は皮だけ食べます)。かって野菜もありましたが、何か面倒なので最近止めました。もともと飲めない人間ですが、10年ほど一切アルコールを口にしていません。

朝・夕の食事前は気持ち良くお腹が空きますので身体に良いのではないかと感じています。

寒波の日、A氏のレコードを頂きに、帰路のタカ。

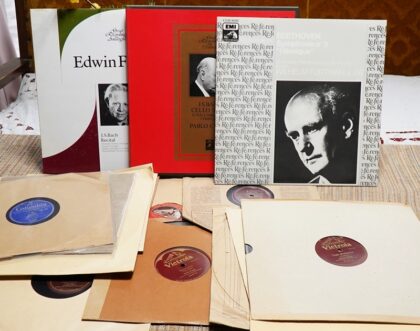

やはりやってきた厳しい寒波の日。昨年の痛恨、生前何かとお世話になったA氏宅へレコードを頂きに伺った。立派なクレテンザを当館のカフェに置かせて頂き、何度もSPコンサートを開いたり皆さんとカフェで楽しんだ。

氏は私より若いのに確固たる信念と謹みを有し深く学ばれ、家庭と地域を愛され、心から笑い、音楽に映画、スキーなど真剣に人生を楽しまれた。いつも何か教えられているようであり、ことあれば意見を聞きたかった。

美しいバイオリン曲が掛かる部屋でお参りし、コーヒーをご馳走になり、沢山のレコードの中から聞き覚えのある演奏者と曲を選ばせてもらい、持てるだけのものを持ち、まだあるものは後日伺うことにして帰って来た。

フィッシャ・エルマンのタイース「瞑想」

時々吹雪く帰路は妻にも見てもらい冬鳥を探しながら帰った。雁も白鳥も見なかったがいつもの場所でアトリと雀、カシラダカが一緒の小さな群を見た。

車中から群を撮っているとタカが襲ってきた。群は無事だったがタカは残念そうだった。

持ち帰ったほんの一部。

持ち帰ったほんの一部。

何か迷ったら氏ならどうするを想像したい。亡くなった後もまだお世話になっている。

早くも立春、蕗のトウ。

本日二回目の投稿で本当に気まぐれです。

本日はそれほど暖かく感じなかったのですが、髙田で最高気温が7,2℃。各地はもっと高い所が多かったようです。

言われてみれば立春、美術館に落ちた枯れ枝を片付けた後、ちなみにと裏の土手を見たところ蕗のトウが沢山でていました。

以前小雪と書くと憚れると書きましたが、もう立春になりました。暖冬と言っても良いと思いますが、まだ油断出してはいけないのが雪国の定めでしょうか。

今夜のテレビ新・居酒屋百選で近江八幡がでました。昨年末に歩いたばかりの八幡掘が映り、あらためて行って良かったと思いました。

83才になりました。

この週末は私の83才の誕生日と節分でした。それまでブログを5日も空けていました。特別忙しかったわけではありませんが、今月23日の作之助講に向けたスライド作りのほか一件の看取りが加わり、いつしか過ぎたという次第です。

便りの無いのは良い便り“No News is Good News”ということで勘弁して下さい。

さてその昨日2月1日、講演予定のスライドを修正し、娘が持参したケーキを食べ、鳥を観に出かけ、樹下美術館の庭を見ました。

冷たい田んぼでこともあろうにハクセキレイが水浴びをしていました。

気の早いクリスマスローズが花を付けていました。この花が咲くと冬休みものんびりしていられなくなります。

気の早いクリスマスローズが花を付けていました。この花が咲くと冬休みものんびりしていられなくなります。

美術館の金柑。

美術館の金柑。

仕事場のと合わせて60ヶ

ほど甘いのが採れました。

動きが少なくなる冬に豆まき。運動不足の重い腰を上げさせる昔の人の知恵でもあったのでしょうか。豆まきは実に良いタイミングです。

動きが少なくなる冬に豆まき。運動不足の重い腰を上げさせる昔の人の知恵でもあったのでしょうか。豆まきは実に良いタイミングです。

ここから83年、往時の奉天満鉄病院。

ここから83年、往時の奉天満鉄病院。

父が勤務していましたので

ここで生まれたようです。

1946年2月から3月にかけて満州を引き揚げましたが、資財をすべて没収された父は事前に大事なライカを売り、世話になった中国の職員たちと食事をして別れたと聞きました。

70才代半ばころ、自分は83になったら仕事は限界だろう、と考えていました。しかしその時が来てみますとさほどの不自由も無く、もう少し頑張れそうです。

今年も医療と美術館の継続ほか講演やお茶席などの予定があり、ゴルフも出来るようで、これら全ては皆さまのお陰です。

どうか今後も宜しくお願い申し上げます。

京都滋賀の旅 最終日は延暦寺。

4泊5日の京都滋賀旅行は本日延暦寺を参拝して終わる。この日は延暦寺のみなのでいつもより遅く出発した。

この度はケータイにSuicaを入れてきた。初めのうちは不慣れだったが、次第にさっさと改札出来るようになった。ちなみに全部で13回の改札、4670円を電車代に使った。

一方タクシーは12000円ほど乗っている。がめつく言うと二人とも昼食を摂らない分およそ2600×4日=9200円を節約できているので、一定分タクシーの埋め合わせにはなっている。

比叡山ケーブルカー坂本駅。

比叡山ケーブルカー坂本駅。

京阪電駅からバスで10:30ころ到着。

昭和2年に建てられた駅舎は国の有形文化財に登録されている。

時々現れる晴れた琵琶湖を眺めながら11分で延暦寺駅に到着。

護摩祈願が行われる根本中堂は2026年まで10年がかりで大改修中。受付で二人分の祈祷を申し込む。ともに「家内安全」と「健康祈願」にした。間もなく暗い堂内で20人分ほどの護摩祈祷が始まった。

私達はやや高い所の椅子に並んで座る。不動明王を祀った祭壇の前に僧が座り読経を始める。こちらから見えないが6、7人の若い僧が堂内に居て経を唱和する。

祭壇に小さな火が灯され、僧は経を唱えながら絶え間なく印を結び法具を操る様子。大勢の僧の唱和が堂内に響き荘厳な雰囲気になってくる。前段は辺りを清め、不動明王をたたえながら呼び寄せる儀式と思われた。

読経の響きが高まると護摩の火は一段と大きく立ち上り明王が現れたらしい。

祈願を申し込んだ者の県と名、祈願内容が読み上げられていく。終盤、私達一人一人の祈祷になった。祈願を書いた護摩木が焚かれあらためて炎が立ち上った。唱和のなか何とも言えぬ有り難みがこみ上げ胸が熱くなる。終わってお札とお守りを一式もらい暗い堂から出た。妻は目を赤くして感動したと言った。

護摩供養

護摩供養

延暦寺ホームページから。

まさにこのように見えていました。

外でずっと梵鐘が鳴り続けている。祈祷を終えて鐘楼へ行くと次々に参拝者が撞いていた。

私達も列に並んで撞いた。

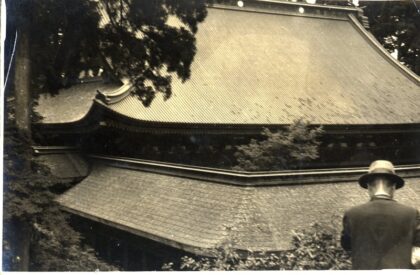

さて以下は昭和30年(1955年)秋中学二年生の秋に行った関西修学旅行における延暦寺・根本中堂の写真です。

当持は二眼レフが大流行。みな親にせがんだカメラをぶら下げて歩いた。私は父に連れられ柏崎のカメラやさんで買って貰った。

如何にも山中の寺院に見える。

如何にも山中の寺院に見える。

周囲は狭いが正面はどうだったのだろう。

根本中堂は大きくて恐らく二眼レフには入りきらなかったのであろう、右手に回って斜めから撮っている。

比叡山を占める延暦寺は150余の堂塔があり、世界文化遺産になっている。この日他にも魅力的な所があったが、護摩祈祷を受けたあと鐘を一つ撞くと晴ればれとしてしまい、他所を見ることなく下山することにした。

早いか遅いか、長いか短いか、歳月はどちらも合っている。修学旅行から70年近く経ったが、振り返ってただ一言“何とか生きて来ました、本当に有り難うございました”としか言えない。

私達の旅行は不思議と買った切符よりも早く帰ることになる。このたびも買い換えた。

どっとお腹が空いたので京都で買ったお弁当を車中で食べ、帰宅すると延暦寺のお札を並べて妻作のはりはりとお蕎麦を食べた。

はりはり。

はりはり。

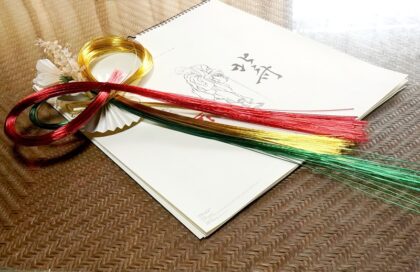

祈祷と祈願のお札、それとお守り。

祈祷と祈願のお札、それとお守り。

運転、作業、健康にいっそう気を付けけよう。

濃茶を練って旅行の無事に感謝。

濃茶を練って旅行の無事に感謝。

石山寺で求めた井筒製のお菓子が美味しい。

旅行中は慌ただしい晦日にも拘わらず、2日もお付き合い頂いたAさんご夫婦には感謝に堪えません。お陰様で何倍も楽しい旅になりました。どうかお元気で、またお会い致しましょう。私達も身体に気を付けその日を楽しみに致します。

何日も長々と書き連ねて失礼致しました。今年もどうか宜しくお願い致します。

本日は終日風と共にみぞれが降り辺りは再び白くなっています。今後の二日間寒波の再来です。

2024年大晦日の 渡岸寺十一面観音、八幡掘、ラコリーナ近江八幡 日本という国は。

さて12月31日大晦日は旅行4日目となり、滋賀県・湖北地方の 長浜市高月(たかつき)を目指した。

渡岸寺は高月駅から徒歩10分ばかりの所にある。一帯の寺には優れた観音像が安置されているというが、特に渡岸寺の十一面観音は日本屈指と称され明治30年に特別国宝指定となっている。

旅行前に、ここは是非という知人の言葉もありこの日は特に早く出かけた。懐かしい米原で東海道本線を北陸本線に乗り換え7駅目が高月。 風景は山が近い京都と違ってとても平坦だった。

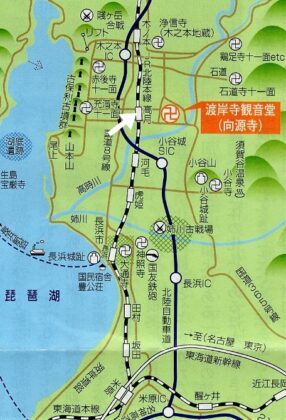

高月、 渡岸寺の地図。

一帯に賤ヶ岳や姉川の古戦場があり往時の戦渦は過酷だった。

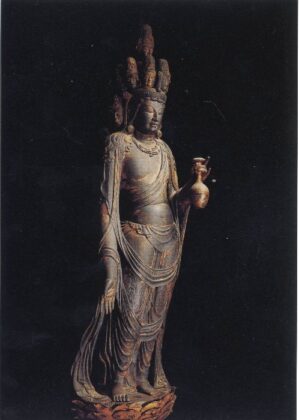

目的の十一面観音は他の仏様とともに収蔵庫に収められていた。

極めて繊細緻密な国宝十一面観音。

極めて繊細緻密な国宝十一面観音。

衆生を救わんと圧倒的な聖気。

( 渡岸寺発行の絵はがきから)

奈良時代に作られた本仏像は室町時代の度重なる戦乱の際、地域の人々によって土中に埋められたという。寺は向源寺だが、今も積極的に観音を護る土地の名が冠され「渡岸寺の十一面観音」と称されている。

続いて彦根へ。是非ともお城を見たかったが大変な混雑。時間を区切って入場するようになっていて長時間待たなければならない。残念だが非常に立派なお堀を見て近江八幡へ向かった。彦根城は一大観光地化していた。

近江八幡は先ず遠い湖畔の曹洞宗長命寺へ参り、駅に戻りながら観光することにしてタクシーの客になった。

運転手さんには、いかつい外見とは裏腹にこまやかな対応をしてもらった。

寺院は湖畔から240ートルの高さにある。車は幾つも曲がりながら坂を上り駐車場に着いた。そこからは徒歩で三つの急な石段を上らなければならない。上ろうとすると運転手さんが事務所から専用の杖を2本持って来てくれた。

それを手に上り始めるなり妻は、私には無理と言い、写真を撮ってくるからと私一人が行くことになった。

170段ほど上り長命寺境内に着いた。赤く塗られた諸堂は丹精され、冬なのに杉とともに濃い緑に囲まれていた。照葉樹林文化という言葉を思い出した。

170段ほど上り長命寺境内に着いた。赤く塗られた諸堂は丹精され、冬なのに杉とともに濃い緑に囲まれていた。照葉樹林文化という言葉を思い出した。

向こうに鐘楼が見える。

向こうに鐘楼が見える。

建物配置のリズムと

赤が印象的な境内。

当寺の建造は3,4世紀、開基は聖徳太子と言われる由緒があり、建物はじめ阿弥陀仏、勢至菩薩、釈迦三尊像、十一面観音などは重文指定されている。

そろりそろりと下り、待っていた妻にカメラのモニターを見てもらい、良かったよと伝えた。

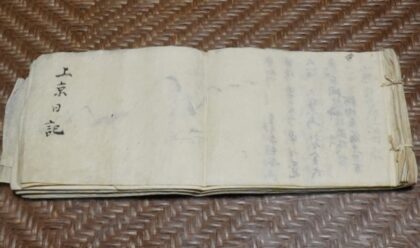

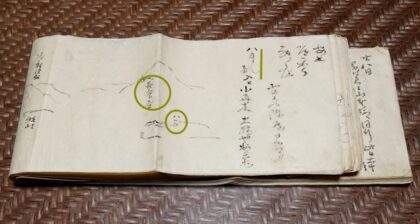

因みに前回触れた1818年生まれの高祖父・杉田玄作じいさんが40ページにわたって綴った文久2年(1862年)の「上京日記」には近江八幡(八万)のページがあり、本日出かけた長命寺を記した図が見えた。

※この時代の上京は京都へ行くことですね。

遠くの山に長命寺、手前の集落は八万(八幡のことであろう)と記されている。小舟木という地名も見える。

遠くの山に長命寺、手前の集落は八万(八幡のことであろう)と記されている。小舟木という地名も見える。

やはり私達は文久時代に祖先が旅した同じ場所を移動していたようです。

身内のことで大変恐縮ですが、見聞する玄作さんは何かと立派で、恥ずかしい私は穴があったら本当に入りたい。あの世から何てヘマな奴だと腹立たしく見られていると思う。

実際どう生きれば良いのか、残りの人生を何とか頑張ったら勘弁してもらえるだろうか。

さて現実に戻り、駅へ向かう車は途中八幡掘へ。

運転手さんに撮ってもらう。

運転手さんに撮ってもらう。

江戸の設定である鬼平犯科帳はよくここで撮影されたという。吉右衛門の犯科帳が好きだった弟に見せてやりたかった。

以下は当日最後の訪問地

“土や水、自然とともにあるお菓子づくり”という「たねや」。裏手の広大な敷地に栄養たっぷりと見受けられる用土作りの一角が見られた。

人口的な社会構造が進む反対則で「自然」「健全」「健康」のコンセプトはいっそう一般化すると予感した。

日本は世界の何処よりも平和志向が強く健康な質と可能性を有する希な国だと信じられる。

よそ見をせず、そのことに価値と自信と希望をもって大晦日の振り返りとした。

この度の京都・滋賀旅行は明日1月1日の比叡山延暦寺が最後の目的地。延暦寺では護摩炊きをしてもらう手はずになっている。

本日1月6日、実生活の仕事始め。長い正月休みだった。診療所スタッフに石山寺のおみやげと僅かなお年玉を配った。

本日の外来は平穏だったが、休み中本当に無事だったのか気がもめる。

京都、滋賀の旅 3日目の大津。

申し分けありません、本日の分は量が多く全てが終わらないうちに出てしまいました。一度公開をお休みにして記入を続け再度公開致します。

ブログ再開です。

山科に宿泊して3日目、12月30日はいよいよ初めての滋賀県見物となる。以前から石山寺、三井寺、坂本、近江八幡、彦根、湖北などには興味があった。観光すべく地図をみると着目すべき名所旧跡のあまりの多さに戸惑いをおぼえた。

限られた日数に照らし30日は石山寺→三井寺→坂本を巡る予定にして出発した。ぽっと出の田舎者がまず利用したいのはJR.線だ。当日もそうして大津まで行き、タクシー利用で石山寺へ向かった。この日初めから京阪線を使えばタクシー代をかなり節約出来ることが後で分かった。

タクシーはお金が掛かるが、特にドライバーさんが年配なら土地の人の本音が聞けるので勉強になる。この日田舎者の私達を乗せたドライバーさんはご機嫌で、真面目で大人しい滋賀県人を盛んに誇り、あちこち指さしながら琵琶湖の景観を損ねた大手デベロッパーの悪口を連ねた。

交通の要所、瀬田の唐橋や琵琶湖大橋では車を止めて撮影させてもらった。

最初の目的、東寺真言宗の石山寺はかなり遠くに感じられたが、参拝者は多く今なお大河ドラマの影響が続いているのを実感した。

石山寺東門。

石山寺東門。

この時期を旅すると花や緑が乏しい。しかしどこの社寺も正月を前に清々しく掃除され、晴れやかに飾り付けられているのが唯一良い所。簡単なようだがあの降り続いた落ち葉の片付け一つとっても、ここまでのお掃除は大変だったのではないだろうか。

参道からチラリと見える牛車が大河ドラマの雰囲気を伝えている。

参道からチラリと見える牛車が大河ドラマの雰囲気を伝えている。

石山寺の名の通り境内には荒々しい岩石が随所に顕れている。居ながらにして深山幽谷の赴きが味わえるこの場所はかって貴族に喜ばれたのも頷ける。紫式部が源氏物語を書いた小さな部屋を開いた花頭窓から覗けるようになったいた。

石山寺の名の通り境内には荒々しい岩石が随所に顕れている。居ながらにして深山幽谷の赴きが味わえるこの場所はかって貴族に喜ばれたのも頷ける。紫式部が源氏物語を書いた小さな部屋を開いた花頭窓から覗けるようになったいた。

ここで文筆し、万一詰まったならば寺院の何処かを歩き、夜ならば月を眺めればまた筆が進んだことだろう。

私に石山寺と言えば多宝塔。この優美な塔を中高の歴史教科書や切手で何度も見て、いつか本物を観たいと思っていた。

私に石山寺と言えば多宝塔。この優美な塔を中高の歴史教科書や切手で何度も見て、いつか本物を観たいと思っていた。

あちらこちらから眺めて撮った。伸びやかに翼を広げ、待っていましたという表情だった。白い部分は高貴な鳥のようで美しい。

どうしても地図だけでは分からないのが境内の山坂。当寺はかなりきつく少々疲れて参拝を終えた。

2021年夏、心筋梗塞を起こして以来1日2食の生活。妻もそれに習ったので二人とも旅先で昼食が頭に浮かぶことは全く無い。

次の三井寺駅までの帰路は先ずバス、そして便利な京阪電車に乗った。

三井寺についたは良いが寺までの長い坂道に驚き早々と参拝を断念した。

代わって美しい琵琶湖疎水の脇を

代わって美しい琵琶湖疎水の脇を

ゆっくり歩いた。

豊かな水の流れは春を思わせた。

大津市役所。

大津市役所。

それでも三井寺を諦めきれず

ここで降りて再び目指してみることに。

たまたま降りた市役所前の通りはさながら公園だった。植え込みは良く手入れされ、植栽された並木の樹木は生長に配慮して根部は以下のように処理されていた。

たまたま降りた市役所前の通りはさながら公園だった。植え込みは良く手入れされ、植栽された並木の樹木は生長に配慮して根部は以下のように処理されていた。

こんなに手間の掛かることをしているのはここくらいではないだろうか、さすがである。樹木も植え込みも市民も幸せであろう。

こんなに手間の掛かることをしているのはここくらいではないだろうか、さすがである。樹木も植え込みも市民も幸せであろう。

通りがかった地元の人に聞いてみたところ、まだ遠いらしい三井寺を本当に諦めた。歌舞伎にもなっているあの梵鐘くらいは眺めたかった。

まあいい、再び電車で楽しみな日吉大社の比叡山坂本駅へと向かった。到着すると昨日夕食をご一緒したA氏ご夫妻が待っていて下さった。私達を寒さに晒さぬよう先々で待っておられとてもかたじけない。

坂本駅から南側一帯は山に向かって緩やかな坂道が続き、左右に多数の社がある。当地は山王神社、日吉大社、日枝神社の総本山格の神社ということ。各摂社なども多く祀られ一大聖地と見受けられた。

坂本駅から南側一帯は山に向かって緩やかな坂道が続き、左右に多数の社がある。当地は山王神社、日吉大社、日枝神社の総本山格の神社ということ。各摂社なども多く祀られ一大聖地と見受けられた。

延暦寺の里坊が混じり、各所に神仏習合が現実のものとしてみられる。紆余曲折や諍いはあったことだろうが、日本独自の緩やかさが今日両者を上手く共存させている。果たしてそれを宗教と言うだろうかは後にして、緩やかさもはや妥協を越えた心の習慣の如く、私達にしみ込んでいるように実感される。

延暦寺の里坊が混じり、各所に神仏習合が現実のものとしてみられる。紆余曲折や諍いはあったことだろうが、日本独自の緩やかさが今日両者を上手く共存させている。果たしてそれを宗教と言うだろうかは後にして、緩やかさもはや妥協を越えた心の習慣の如く、私達にしみ込んでいるように実感される。

いよいよ本日のハイライト、かってA氏がメールで知らせて下さった樹下神社へ来た。明らかに「樹下宮」と示され、この世に「樹下神社」は本当にあった。

随所に金をあしらった美しい樹下神社。

随所に金をあしらった美しい樹下神社。

左右の勾欄にどんと構えた狛犬が頼もしい。

名は同じ「樹下」だが、こちらは「じゅげ」と読む。調べると驚いた事に大津~湖西一帯に十数もの「樹下神社」がある。他では先ず無い神社名を、何も知らないまま偶々私達も名乗り「樹下美術館」とした。

長い歴史を有し、晴れ晴れとして眼前に鎮座する神社と同じ名であることに何とも言えぬ有り難みと密かな誇りをおぼえた。

広大な日吉大社の参道の多くに重厚な石垣があしらわれている。当地坂本一帯は全国の城郭をはじめとした土木事業に於ける石垣造成で名を馳せた石工の集団「穴太集(あのうしゅう)」の本拠地だ。

広大な日吉神社境内と出入りする大小の通りには立派な石垣が連なっている。重厚だが白い石肌ということで、他では見られない明るさが印象的だった。

広大な日吉神社境内と出入りする大小の通りには立派な石垣が連なっている。重厚だが白い石肌ということで、他では見られない明るさが印象的だった。

五角形の大きな石が積まれている。

五角形の大きな石が積まれている。

不正形な周囲を小さな石がしっかり

囲み何とも楽しく仕上がっていた。

現在お城は修理程度、新たな垣の石積みも耐震の問題があり昔のように繁忙ではないようだが、海外で新たに評価され依頼があるという。

樹下美術館では地元柿崎は黒岩の石を使い駐車場や南側の土留めに石積みをした。作業を見ていたが滑車を組み立て、時には一人で器用に作業が進められていた(事故が起きないか心配だったが)。

清々しくも師走の日吉大社の神社を一回り、最後に延暦寺の本坊である滋賀院門跡を訪ねた。上掲2枚の写真はそこまでの通りの一角です。

院内には比叡山ゆかりの品々が

院内には比叡山ゆかりの品々が

展示されている。

閉門ぎりぎりの滋賀院は格式高い門跡だった。しかし何故か童心に返り、そっと忍び込み、わくわくしながら観て回った印象がある。

坂本を堪能したあとA氏夫妻の車で湖西は志賀にもあるという樹下神社へと案内して頂いた。

日吉大社と異なり、ひっそりとして厳か。

日吉大社と異なり、ひっそりとして厳か。

目の前の琵琶湖と漁業の守り神

だったかもしれない。

このあたりまで来ると琵琶湖も奥まっていることが実感された。車を返して大津市内の逢坂にある食事処「佳山(かせん)」へ。長時間の運転をされたAさんには感謝を禁じ得ない。

さて「佳山」は小さな古民家で、雪国の者からするととても軽々した構造だ。しかし十分に使われた美しさと、オーナーの趣味の良さが現れている。

年末の難しい時期にA氏の奥様が探しに探し当てた店だった。

手作り風な机に古く簡素な椅子。それが皆ばらばらなのも「味」に感じられるのだから不思議だった。ガラス戸越しに懐かしげな坂の街道が見え、あの百人一首の蝉丸を祀った神社がすぐ裏を走る京阪線を挟んで背中側にある。意識するともなく遠い時代に包まれた。

手作り風な机に古く簡素な椅子。それが皆ばらばらなのも「味」に感じられるのだから不思議だった。ガラス戸越しに懐かしげな坂の街道が見え、あの百人一首の蝉丸を祀った神社がすぐ裏を走る京阪線を挟んで背中側にある。意識するともなく遠い時代に包まれた。

立地といい建物造作といい、こんなに趣味が良ければ料理は美味しいに決まっている。

きれいな人が古く急な階段を音も無く上って料理を運んでくる。

マグロの赤身のひと皿から始まった。

深い藍の皿に赤身が映え濃厚な刺身だった。

以下お料理のなかから。

美しい碗に甘鯛の汁物。

美しい碗に甘鯛の汁物。

鮮やかな京野菜のあしらいも嬉しい。

室内の随所に生活骨董が見られた。これは簡素ながら呼び鈴のようだ。仏具かもしれない。京都は骨董の宝箱であろう、とても羨ましい。

室内の随所に生活骨董が見られた。これは簡素ながら呼び鈴のようだ。仏具かもしれない。京都は骨董の宝箱であろう、とても羨ましい。

マダラ白子の揚げ物。

マダラ白子の揚げ物。

いずれの料理のツマも見事に細く、

心入れが嬉しかった。

料理はまだあったが、心根の澄んだお二人との楽しさに多分撮り忘れている。

最後は甘味とお抹茶だった。

実はこの場所は今から160年ばかり前、私の高祖父・杉田玄作が歩いた街道沿いかもしれないという話になった。車が行き交う店の前の暗い谷間のような場所を通過する長い坂道が、京都へ入る古い街道だと聞いたからだ。

1818年(文化15年)生まれの医師玄作は関西の薬問屋まで途中予約した病人を診ながら旅し、道中日記を付けている。文久2年(1862年)44才で明日訪れる予定の近江八幡を通過していることなども記されていた。

本日は大変に長くなりました。今後これ以上長いのは無いことでしょう。

蝉丸ゆかりの逢坂で食事したことから、古い先祖の足跡に近寄ってしまい、どこか村上春樹の小説のような時空を体験した食事でした。玄作の上京日記は古文書に詳しい方に読んで頂き、後日また触れたいと思いました。

最後に蝉丸の歌

これやこの 行くも帰るも 別れては

知るも知らぬも 逢坂(あふさか)の関

当夜の会食に相応しい一首です。いずれにしてもまたここで逢いましょうと理解しました。

次回は高月渡岸寺と近江八幡です。飽きたと言わずにどうかお付き合いください。

京都、滋賀の旅 2日目の京都。

京都滋賀の旅、12月29日、2日目京都です。宿の山科近辺から勧修寺、随心院、長岡京へ飛んで粟生光明寺、戻って智積院、涉成園、京都庵an、清水寺、八坂庚申堂を回るてんこ盛りの予定、ダメなら中止も交えた予定で朝早めに出発。

初めに庭を観たかった勧修寺が年末のため閉門ということで小野小町の随心院へ。

更衣として宮仕えをした歌人小町は死後平安時代後期にはすでに美女、恋多き女として語られ始めたらしい。当院は小町が住んだ山科区小野にあることなどから小野小町ゆかりの寺院として今日に到っている。

金剛菩薩と薬師如来。

金剛菩薩と薬師如来。

上掲は百人一首九番目、

上掲は百人一首九番目、

古今集から採られた小町の

「花の色は」の歌碑。

“花の色は 移りにけりな いたずらに 我が身世にふる ながめせしまに”。つまるところ春の長雨をぼんやり眺めている間にも私は老いていく、という心境を歌っている。恋多き絶世の美人ならではの嘆きかもしれない。

因みに、我が身世にふる:時の経過とともに、花が冒頭にあるため春の雨降りが想定され、最後にこの寺の創始者が「雨降り僧正」と呼ばれていたことへも掛かるのではないかと想像しました。巧みな歌作りは小町の凄さを伝えているようです。

上品でどこかなまめかしい随心院を後にJR東海道線の電車で長岡京へ。ここでは時代劇の斬り合いシーンで好んでロケされている西山浄土宗総本山「粟生(あわお)光明寺」の石段を観ることが目的。

粟生光明寺の幅広い石段。

粟生光明寺の幅広い石段。

時代劇俳優が颯爽と

殺陣を行うシーンジが浮かぶ。

東京の寺院であるはずの階段ロケがここでよく行われている。それほど広く、段差の低い石段と静かな寺院の雰囲気は時代劇撮影にぴったりだったようです。

長岡京はタケノコでも有名らしい。全国的に名を知られた筍料理の店があるというのでいつか連休などに来てみたい。

JR東海道本線で京都駅へ。駅の最も奥まったところに関空行き特急「はるか」専用ホームがあった。老いも若きも行き交う人の殆どが外国人なので異国にいる感じ。

近くの庵anで行われる舞妓さんによる抹茶のお点前体験に参加するため烏丸通りへ。

コンパクトデジカメの充電ケーブルを忘れて来ているのでヨドバシカメラで買った。上掲写真の椅子に座り、飲み物を求め一服、烏丸通りを上る。

コンパクトデジカメの充電ケーブルを忘れて来ているのでヨドバシカメラで買った。上掲写真の椅子に座り、飲み物を求め一服、烏丸通りを上る。

午後1時に始まる舞妓さんとお抹茶体験場所に向かう。東本願寺の近くだったので時間通り着いたが、あいにく舞妓さんの都合がつかないため中止になったと知らされた。とても残念だったがお坊さんも教師も舞妓さんも忙しい年の瀬は仕方がないのか。

早々に勧修寺と舞妓体験の予定が飛んで、午後は東福寺又は智積院→清水寺→八坂庚申堂→夕食のコースになった。出来るだけ清水寺に近ずくため智積(ちしゃく)院へ。

五色幕の色は釈迦の身体を表し、緑(青)は髪、黄は体、赤は血液、白は歯、紫(黒)は袈裟を表しているという。

京都に来るたび清水寺に寄った。しかし智積院で乗ったタクシー運転士さんは「今日は清水寺には近づけない」と言い、行ける所までにましょうとなった。

やっと七味屋本舗の角まで来たが、その向こうは人であふれかえっていた。

本日三つめの訪問中止で懐かしの八坂庚申堂へ三年坂を下る。

天台宗金剛寺境内の庚申堂は入り口に「日本最初 庚申尊」と彫られた碑がある。当寺の本尊が庚申信仰の本尊・青面金剛菩薩であるため、古来その寺として親しまれている。

お堂は2019年2月、庚申信仰への興味から寄った所で、以後来5年が経った。お堂は「光る君へ」で新たに取り上げられ、映えをねらって訪ねる若者の様子も変わり無かった。ただ私は年を取り少しく変わり、お目出度くなっている。

きれいなくくり猿に願い事を書いて写真のように奉納する。「生きがいを見つけられますように」「頭が良くなりますように」「成長できますように」などと書かれている。我が幸せよりも真剣に書いた若者たちの幸せを祈った。

さて、てんこ盛りの予定のうち三つを達成できなかった京都2日目。お陰で夕食の6時まで余裕が生まれた。八坂神社前から祇園花見小路へ出て時間まで一帯を散策した。

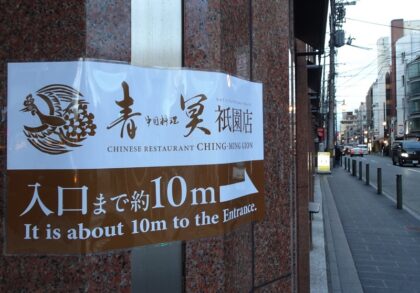

花見小路は混雑していたが裏の通りは静かだった。何時か来てみたい食べ物屋さんをなどを見つけては夢を膨らませた。

花見小路は混雑していたが裏の通りは静かだった。何時か来てみたい食べ物屋さんをなどを見つけては夢を膨らませた。

次第に食事の時間が近づく。

四条通りを渡り向こうの花見小路へ。

四条通りを渡り向こうの花見小路へ。

入ってすぐの中華「青冥(ちんみん)」が食事処。

小ぶりなビルの5F にある。

食事は中華で相客は大津に住んでいらっしゃる大手企業の要人。かって上越市に赴任された4年間、ご夫婦と親しくお付き合いさせて頂いた。去られた後も樹下美術館を訪ねて頂いたりメールを交換したり親交が続いた。

先様お二人は奥ゆかしくも楽しい常識人。最初のピータンを撮ったものの再会に夢中になり後の料理をすっかり撮り忘れた。このたびは忙しい時節を顧みず、私の方からお誘いして明日また二度目の会食をすることになっている。

食後地下鉄駅まで皆で歩き宿の山科へとご一緒させて頂いた。

すっかり更けた夜の祇園四条。

すっかり更けた夜の祇園四条。

地下鉄入り口は明日に通じる明るさだった。

長くなりました。

年末は山科に4連泊して京都、滋賀へ。

正月2日目です。

皆さま、いかが新年をお迎えでしょうか。一帯の平野部は現在小雪で、樹下美術館周辺には積雪が見当たりません。

実は妻と私は年末12月28日午後にこちらを発ち京都および滋賀へ行き、1月1日夕刻に帰ってきました。予め当欄で予定をお知らせすることも可能でしたが、昨今の留守は物騒なのでブログは予め作成し、日時を指定して予定投稿による公開という形にさせて頂きました。

遅くなりましたが本日から何回かに分けて年末~元旦の旅日記を掲載させてください。

それでは一日目です。12月28日(土)午前の仕事を終えて上越妙高駅から北陸線に乗車しました。積雪が多ければ東京→東海道新幹線を考えなければなりませんでしたが、当面ドカ雪の予報はなく北陸新幹線とサンダーバードで往復してきました。

まず以下は上越妙高駅の一コマです。ホームで見た若いこの人は何をしているかお分かりでしょうか、お掃除ではありません。

長い棹の先についているのはマイクです。彼は駅のアナウンスやチャイムなど音のコレクター(マニア)でした。鮮明な録音を極めると場内を越えてスピーカーへより近づくことになるらしいのです

長い棹の先についているのはマイクです。彼は駅のアナウンスやチャイムなど音のコレクター(マニア)でした。鮮明な録音を極めると場内を越えてスピーカーへより近づくことになるらしいのです

因みに、私はこの駅の発車メロディー「夏は来ぬ」の作曲者小山作之助の弟のひ孫です、と告げるとすげーなー、と感心してくれました。鉄道は本当に様々な趣味を産んでいて、時々放映される「鉄ちゃん」番組は面白いですね。

夕刻無事京都着。宿は駅の直前「京都山科 ホテル山楽」でした。同ホテルは朝食はありますが基本夕食は無く、駅周辺にあまたある店で摂るという初めて経験するシステムでした。

ホテルが作成した食事処の地図で目星をつけ、暗くなってから散歩がてら出て、近くのお寿司屋さん「初美」で食べました。

但し大晦日はホテルの夕食が可能ということ、楽しみにして予約しました。

今回は初日から同じ宿の4連泊を予定、生涯初めての試みでした。それにしても山科は2日目の京都、3日目の大津周辺と坂本、4日目の湖北と近江八幡、元旦の比叡山などいずれも移動や交通の手間が省け、大変便利な所だと思いました。

年末のため閉まるところなど予定外のこともありましたが、宜しければ次回京都以後もご覧頂ければ有り難く思います。

美しい正月飾り 葛飾北斎が用いた数字のカレンダー 瑞々しいマイケルジャクソンのクリスマスソング。

相変わらず外はヒューヒュー時にザーザーやって、日付けはスースーと過ぎて行きます。それでもなんとか地に足着け、出来事や予定を忘れないようにして過ごすより仕方ありません。

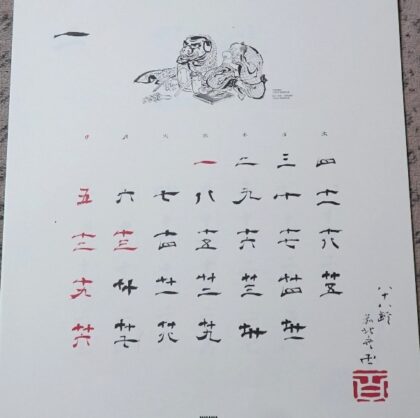

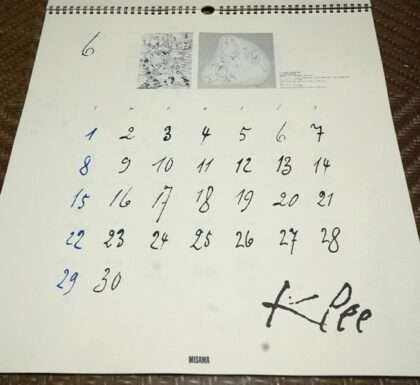

以下は数日前のことですが、妻の友人から頂いたきれいなお正月飾りとあるハウスメーカーの要人だった方からの珍しいカレンダーです。

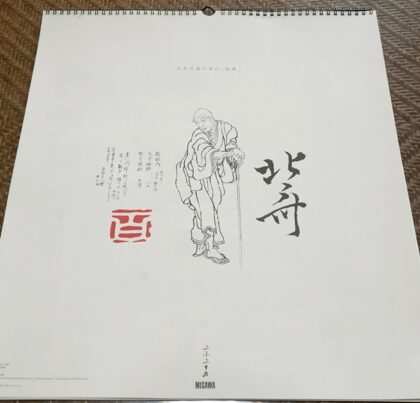

これまでアンリ・マチスとアントニオ・ガウディのものを頂き、カフェの階段に掛けました。いずれも芸術家がかって作品や書物、あるいはメモなどに残した数字を拾って作成されています。宮沢賢治などから長く続いているシリーズだということです。

このたびは葛飾北斎でした。江戸後期の人ですが英数字やアルファベットのサインがあることに驚きました。

漢数字

漢数字

二十は十を二つ並べて表記しています。

当館の齋藤三郎の掛け軸の日付け

にも同じ方法で書かれたものがあります。

昔人の遊び心でしょうか。

英数字と横文字のサイン。

英数字と横文字のサイン。

すでに自分の書体を有していることと、

こなれたサイン!

今夜はクリスマスイブでしたね。今では懐かしいジャクソン5の大ヒット曲です。

1970年録音

「ママがサンタにキスをした」

12才を前に溌剌としたマイケルの歌。

最後はみんなで、本当だよ、信じて、

などとガヤガヤやっています。

明日から小学校は冬休み。猛威を振るっているインフルエンザにも一休みして欲しいところです。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月