空・海・気象

寒波の日の上下浜 コハクチョウの若鳥に観られる表情のようなもの。

強い寒波と報じられている本日、冷たい風が吹いたものの雪は降らなかった。

上下浜の海は荒れ、遠くの雲の下に冷たくて重い気流が入り込み雲は歪んでいた。そこでは雨やミゾレが降っていたのではなかろうか。

上下浜の海は荒れ、遠くの雲の下に冷たくて重い気流が入り込み雲は歪んでいた。そこでは雨やミゾレが降っていたのではなかろうか。

上下浜からは白鳥たちが来ている場所が近い。昨日コハクチョウの若鳥を書いた。黒みを帯びていることや墨絵のように幽玄な風合いを記した。本日その若鳥を中心に撮るため田に向かった。

以下は数は多くないが特に若いコハクチョウに注目しました。

くちばしがしっかり黒と黄色になっている成長(親鳥、あるいは年長の兄姉)たち。一方若鳥はその色合いがはっきりしません。それよりも彼らには「微笑」や「賢さ」、「可愛さ」を思わせる一種表情があるように見えます。

若鳥の表情らしきものはくちばしが長いこと、僅かに上がる口角がはっきり見られること、眼のふちに細く淡い白線があることなどが顔に表情に似た印象を与えていると思われました。

以下の写真にもそのことが伺われます。

若鳥の「微笑」や「賢さ」「可愛さ」を伺わせる顔は固定され、「感情」を反映しているとは考えられず、成長過程において親たちの愛情に訴える幼さの名残と考えました。

若鳥の「微笑」や「賢さ」「可愛さ」を伺わせる顔は固定され、「感情」を反映しているとは考えられず、成長過程において親たちの愛情に訴える幼さの名残と考えました。

一方成鳥の黒一色で無表情な眼などは外部に対して表情を隠しつつ観察し、自己防衛に備えるよう進化したのではないかと思われます。

ある一隅に5羽の若鳥が集まり、周囲を成鳥が囲むようにしている集団がありました。若鳥といえどもまだ幼さを残している一群のために年長の家族が見守りをしているのかもしれません。

寒空の下、車から撮影するのは楽しい時間でした。ただ一つ、若鳥のくちばしの先が黒みと赤みの二通りがあり、その違いが分かりません。雌雄の違いでしょうか、宿題です。

追加です、若鳥の口箸の色の違いは、同じ個体が成長するに従い赤味~黒へ変化し、その上部で黄色が固定するまでの課程が現れているように感じられますが、如何でしょうか。あくまでも印象です。

本日妻は2枚の障子を張り替えをしました。その昔母存命の折、床屋から帰った私に「頭の張り替えをしたね」と言っていました。

本日ちゃんとした初雪?

本日近隣は雪に降られ、今冬初めてどこもかしこも白くなった。積雪は10㎝前後で冬将軍の挨拶と理解される。これから先が大事なのだが、将軍は何も詳しく答えない。頼りの予報は一旦ひと休みを告げているけれど、その通りにお願いしたい。

以下は本日の写真。白一色となり風もなくきれいだった。

美術館裏手の水田。

美術館裏手の水田。

本日は忘年会をした。ラ・ペントラッチャでスタッフはじめお世話になった皆さまと集まった。

本日雨の中のあと片付けお疲れ様でした 心打たれた投句。

昨日今年度を終了し、本日は4人のスタッフが出て後片付けだった。私は年寄り風を吹かせて家に居たが、帰った妻は出入りの多い仕事だったので雨に降られて大変だったと言った。

今年は展示、カフェとも忙しい一年だった。黙々と働いたスタッフたちは本当にお疲れ様でした。来館者さんから丁寧な対応と評価を頂いていましたが、皆さんが維持した熱意には敬意を覚え深く感謝しています。

珍しく晴れ間が見えた昨日午後の

珍しく晴れ間が見えた昨日午後の

近くの道。

またこんな日がこないかなあ。

このところ1週間のほとんどが冷たい雨に見舞われる。昨日の晴れ間はまったく珍しいことで、およそザーザーシトシトとよく降る。さらに気温が下がれば雨はそのまま雪に変わるので空恐ろしくもある。

我が小院にも連日インフルエンザ、コロナの方が見える。本日後片付けをされたスタッフの皆さんは、くれぐれも気を付けて一先ず身体を休めて下さい。今年のお仕事本当にご苦労様でした。

今夕妻が新聞を持って来てこれ見てと言った。

それは読者投稿の文芸欄で、かってブログを書いておられた方の俳句が掲載されていた。

紅葉散るこの世を熟知したように

移ろう自然への深い眼差しと心境に心打たれた。

昨日、強風の日の雲 天然の美(美しき天然)という曲。

昨日雪は無かったが風強く、今どきらしい空だった。

樹下美術館から北方を見る。

樹下美術館から北方を見る。

強風のため雲の先端が毛羽立っている。

海へ行ってみた。

不思議なことに荒れた海を見ると「美しき天然」が頭に浮かんで流れる。

美しき天然。

上に挙げた動画は「ピアノで奏でる日本の叙情歌4 リンゴの歌」CDで関春絵さんという方が弾いている。CDは20年ほど前に求めたものでよく聴いた。「美しき天然」を初めて聴いたのが何時なのか全く分からないほど様々に耳にしてきた。しかしもの悲しげで長く好きではなかった。

ちなみに以下は四番まである歌詞の一番です。

空にさえずる 鳥の声

峯(ミネ)より落つる 滝の音

大波小波 とうとうと

響き絶やせぬ 海の音

聞けや人々 面白き

この天然の 音楽を

調べ自在に 弾きたもう

神の御手(オンテ)の 尊しや

それがこのCDを聴き歳月を重ねるうちに好きになった。理由は簡単で編曲が良い(勿論演奏も良く)のと歌詞を良いと思うようになったからだ。詩は四番まで季節ごとの美しさを一貫して尊い神の手による織物と歌っている。

歌が出来たのは軍事に邁進した時代、明治35年(1902年)とあった。そんな社会のなか専ら自然の美を称える曲は庶民に受け入れられサーカスやちんどん屋の鳴り物にまでなって生活に浸透したのではないだろうか。

だがもの悲しいメロディーの解釈は難しい。基本ヨナ抜きの伝統旋律のせいもあるが、私達は古来詫び寂び、ものの哀れ、空や無、無常などはかなさへの理解や感覚に親しんできた。

美しき天然に歌われる鳥の声、滝や波の音などはあまりに悠久で美しく、このような場合あらためて我が身の無常に気づかされ、一種悲しみがよぎるのは分からなくもない。

またあまりに美しく尊いものに触れた瞬間に涙が出ることもある。不思議なことだがこんな時、感動とともに心の何処かが悲しむのだろうか。

いずれにしても私達は微妙で曰く言い難い。

「美しき天然」は日本人作曲のワルツの歌では大変初期のものらしい。だが小学校で習った“空も港も、、、”の「港」はそれより5,6年早く、こちらが一番古く、明るい長調なのが対照的です。

とりとめ無く述べましたが申し分けありません、上手くまとまりません。

本日12月13日、今年の樹下美術館は残り二日となり、今年最後と仰る方たちが来られました。

皆さま本当にありがとうございます。

明日は待ちに待ったメガネが出来てくる日です。

毎日の雨。

このところ毎日のように冷たい雨が降る。時に上がるがおよそしっかり降る。気温が下がればそのまま雪になるだから、連日の雨にはぞっとさせられる。

雪国の山脈を越えた関東甲信あるいは群馬のカラッとした冬は、晴れ過ぎて風情が無いと過日の本欄に書いた。しかし現実になってみればドカ雪を連想させる連日の雨にはやはり気持が滅入る。

本日は気晴らしに私の人生唯一の海外旅行先、タヒチの夕陽の音楽を掲載しました。時は1970年代なかば、タヒチ7日間(実際は現地5泊)の団体旅行でした。

途中給油のソロモン島、眩しいFAA空港、博物館になっていたゴーギャンの家、知り合ったご夫婦との黒砂海岸ピクニック、パペーテのバザー、カタマランクルーズ、家々のブーゲンビリアの花、曲がった貸しクラブで回ったゴルフ場の澄んだ小川、珊瑚礁の遠くに見える白波、モーレア島の朝焼け、息を飲むボラボラ島の夕焼けetc。

大昔のことなのに年のせいで色々おぼえていて今更びっくりする。

わけても夕食のたびに眺めた鮮やかな夕焼けは忘れ難い。今冬の雪を案じながら、以前からYouTubeにあった以下の動画を貼りました。加山雄三主演の映画音楽のようですが、タヒチ周辺の雰囲気を伝えていると思います。

タヒチの夕陽。パペーテから

飛行機で50分ほどのボラボラ島。

本日もまた妻の夕食料理です。

海老ピラフ

海老ピラフ

冬、果たして本番は ホタテの頂き物と懐かしい食事。

当地よりも僅かに内陸の髙田の最高気温6,9度とあった。海辺の当地は風があるため体感は数度低く感じるのではないだろうか。寒波が来て三日目、本日も夜間早朝に降った雪がうっすらと地面を覆った。

頸城区、美術館の様子。

頸城区、美術館の様子。

5キロの違いで雪が異なる。

逆のこともままあり一概には言えない。

雪もそうだが降り続く時の空は暗い灰色一色になる。それに比べ寒波といえど晴れたり降ったりの空は多様でそれなりに面白い。

冬、なかんずく雪の本番は何と言ってもこれから。クリスマスや正月の節目を目がけて酷い寒波に襲われることも希ではない。何度も書いていることだがくれぐれもお手柔らかにお願いしたい。

それにしても雪囲いを行い、何通りもの履き物を仕度し冬向けにタイヤを交換、除雪機の準備など何かと皆さんのお世話になりながら冬仕度をする。生活は便利になったけれども雪国の冬はやはり面倒が多い。

最後は愚痴になりました。

忘れものがありました、追加です。

上掲のホタテは北海道の空港に勤務されているある男性からの頂き物です。今から数十年前、当時小学5年生だったでしょうか、双子さん兄姉とお母さんの三人を家に呼んで一緒にカレーを食べたことがありました。

当時からお兄ちゃんは空港の仕事にあこがれていて北海道で念願を叶え、お姉さんは可愛いまま他県でお母さんになりました。冬だったと思いますが、こんな頂き物をすると温かそうなセーターを着てお行儀よく食事をした兄姉お二人の様子が蘇ります。

※この記事を読んだ妻が、当夜の食事はスパゲッティーだったとのではということ。よそのお子さんには辛みの加減があるのでカレーは出さなかったと思う、ということです。

なるほどです、失礼しました。

晩秋、驚くほど当たる天気予報のゴルフ 朝日池のコハクチョウ。

本日休診の木曜日、ゴルフに行った。予報は晴れのち傘のマークが出ていた。8:56のスタート時から空は澄み、風も無く冬間近のこの時期とは思われない好天だった。

米山水源ゴルフ場の一部は朝日池に面している。青空、雲、湖沼そして澄んだ大気は美しく、心身の栄養になった。

但し後半最後のホールあたりから次第に雲が垂れ込め、いっときパラパラ始まった。

それにしても天気予報は驚くほど当たる。この日も午後から崩れてくると報じられていた通りになった。様々な指標を演算のうえ実際の雲の動きを重ねるのだから、専門家は手に取るように把握できるのだろう。

それにしても天気予報は驚くほど当たる。この日も午後から崩れてくると報じられていた通りになった。様々な指標を演算のうえ実際の雲の動きを重ねるのだから、専門家は手に取るように把握できるのだろう。

空は夕刻に向かって落ち着き、暗くなる頃朝日池へ白鳥たちの様子を観に行った。

10月なかばから飛来しているコハクチョウ。これまで隣の鵜の池をねぐらにしていたが、本日夕刻は朝日池に沢山降りていた。数日続いた風雨によって枯れ蓮が減り水面が拡大したのでサイズが大きいこちらに移ったのでは。

10月なかばから飛来しているコハクチョウ。これまで隣の鵜の池をねぐらにしていたが、本日夕刻は朝日池に沢山降りていた。数日続いた風雨によって枯れ蓮が減り水面が拡大したのでサイズが大きいこちらに移ったのでは。

ゴルフは失敗も少なくないが良いショットもあったので来年また続けたい。

秋晴れの日のゴルフ。

温かで空高く晴れた本日、友人夫妻と米山水源ゴルフ場をラウンドした。8時35分スタートだった。

混んではいたが、気心知れたお二人と、少し良寛さんの話をしたり、反省したり、褒めあったりしながら一生懸命ゴルフをした。

混んではいたが、気心知れたお二人と、少し良寛さんの話をしたり、反省したり、褒めあったりしながら一生懸命ゴルフをした。

今ごろこんなに晴れる日があろうとは。

信州は須坂で江戸時代の料理を食べる 満月、私達の奇跡。

本日木曜日は休診日。10月にしてはやや暑さが戻った空だった。この日はかねて予定の長野県は須坂市の田中本家博物館で催される「江戸料理再現の食事会」に参加した。

今年6月2日に同博物館と普願寺で行われた茶会に伺っていたので須坂は二回目となった。前回、思ったより近いと感じたがこの度はさらに、短時間で着いた。

優しく熱心な同本家12代ご当主に迎えられ11時から待合の間でお話を聴いた。

地名の由来などから始まり魚の話題へと進んだ。日本海の魚を飛脚のごとく信州へ運び継ぎ、山中の氷室にヌカ保存して年中魚を欠かさなかったことに驚かされた。

さらに代々の塗り物の金銀盛り上げの見事さに感心し、江戸末期の文人、亀田鵬斎の書体について良寛との会合前後の顕著な変化を示す床の双幅も興味深かった。

漆器について説明を受ける。

漆器について説明を受ける。

手袋が配られ皆で触れてみた。

お話の後は食事の間へ。参加者さんは各組ごとにテーブルが用意されている。

盃、壺、吸い物、刺身、焼き物、太平、蓋茶碗、飯、漬け物、汁、番茶の順に振る舞われた。各膳の食材は丁寧に吟味され、器は江戸趣味満点でおのずと美味しと珍しさがつのる。

途中厨房の前を通ったところ、廊下全体に濃厚なダシの香りが漂い、日本食の真髄を実感した。

以下はお品書きで初めて目にした献立の「壺」と「太平」の料理です。

「壺」で出された料理。

「壺」で出された料理。

蛸にあずきが掛かり

菊と青菜が添えられる。

料理の順番と器の形状から「壺」とは、向こう付け、特に筒向(つつむこう)に相当するのではないかと思った。早速出された海の物があずきで甘みを含み、見た目も良くとても美味しくかった。

「太平」は焼き物の次ぎに出された。慈姑(クワイ)、家鴨、婦久羅(ふくらげ)煮浸し、擬製豆腐、鱈切身霰柚子、巻卵、菊餡、焼き茄子、氷蒟蒻(ひごんにゃく)、青菜が賑やかに盛られている。

用いられた器の欄に皆朱太平とあった。朱で大きく平たい蓋付きの碗で出され、肉料理のメインディッシュと考えられた。

膳が進み茸ご飯と汁、それに須坂丸茄子の味噌漬けが運ばれ、最後はお番茶と塩落雁で締めくくられた。

少し堅めの塩落雁をかじるように味わいながら番茶を服し、盛大な食事が終了した。

この日の料理は嘉永元年(1848年)10月、上田藩奉行 大平多喜治様ご接待時の再現だった。客、献立、器の詳細は分厚い「萬賄帖(よろずまかないちょう)」などに記されているという。帳面はこの後巡った博物館に展示されていた。

相客された東京のご夫婦はこの食事会は8回目とお聞きし驚いた。多くの人が支える博物館。やはり継続は力なりなのだ。

食後、案内された館内は展示物がすっかり替わっていた。構造にも変化が見られ、当博物館の意欲と収蔵品の豊かさに圧倒される。

入ってすぐ大きな薩摩焼の壺一対。

入ってすぐ大きな薩摩焼の壺一対。

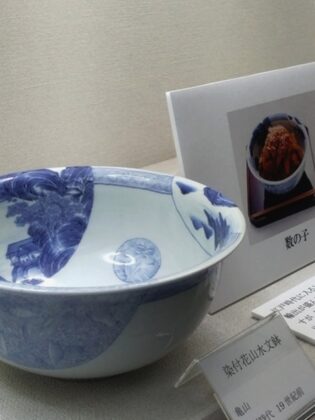

染め付け大鉢と盛りつけ料理の写真。

染め付け大鉢と盛りつけ料理の写真。

京焼きの一つである、

京焼きの一つである、

交趾焼(こうちやき)の風炉。

鳳凰が大胆に描かれていた。

博物館から庭に出ると、秋の草花が優しかった。

講、食事、博物館鑑賞、リンゴジュースの飲み物一式で19000円の会費だった。

充実の時間を過ごすと再びリンゴ畑を抜けて帰路高速道路に入った。

博物館周辺の景観は江戸時代の風趣があり旅情を感じる。そこの屋敷で昔の料理をその時の器で食べる。

秋好日の意義深い体験であり、御地と越後は密接であったことを改めて知った一日だった。

さて本日は満月。しかし日中空は曇り、夕刻の雲は厚く、月は無理だろうと思っていた。だが帰って寄った美術館が終了し表に出ると東の雲間が輝き月が上った。

数時間後には真円になるはずだった大きな月。こんな月をこの目で見られるとは、私達と地球の出来事はまったく貴い奇跡にちがいない。本当に勿体ないことで、そろそろ軽々しく戦争などをするのを止めたらどうだろう。

二泊二日の大旅行。

去る10日、「この先も頑張らなければ」と書いた後からブログを4日も空けては、また倒れたかと言われても仕方がありません。

実は12日土曜日から上京、二泊して昨日14日夕刻帰りました。先回大切な人たちに会うと書き、みんなの幸せをと願って出かけたのが、私の方が幸せになって帰ってくる、という東京行きでした。

現に“そうでもない”という人もいますが、“兎に角元気で長生きすれば良い事がある”と何度かここで書き、診療でも多くの方にそうお話してきました。このたびの旅行で自分自身がそれを確認した次第です。

二日間はに二組の人達と渾身の食事をし、それぞれの食事はことさら美味しく、身体に優しいもので大満足でした。

一緒した人々は食事と同じく、あるいはそれ以上に優しく、この先ますます元気に生きようと心洗われました。

13日の昼食後、通りへ出ると向こうに50年以上も前、駆け出しの頃バイトをした東京交通会館が見えました。止めてから50数年はゆうに経っていますがよくもまあ相手も自分も立っているものだと感慨を覚えました。

13日の昼食後、通りへ出ると向こうに50年以上も前、駆け出しの頃バイトをした東京交通会館が見えました。止めてから50数年はゆうに経っていますがよくもまあ相手も自分も立っているものだと感慨を覚えました。

13日は昼食後ホテルに着くとあたりに太鼓の音までして、目の前は大変な賑やかさ。外食が続いたので夕食はホテルでコンビニ食にしようと出て見ると「第43回みなと区民まつり」というのをやっていました。初めて耳にするような国も入れた各国大使館ほか各県から食べ物などのブースが出ての大イベントでした。

ステージがありウクライナ大使館主催というコーラスとダンスの時間で大勢の人がみていました。

ファミリーマートで買った夕食。

ファミリーマートで買った夕食。

出来るだけ加工の少ないものを。

ホテルの部屋で有り難く食べました。

最終日の昨日14日は予定通り東京都美術館で開催中の「田中一村 展」を観ました。入れたスマホの入場券も無事現れて入場。

上野公園

上野公園

田中一村展の大看板

田中一村展の大看板

東京都美術館の田中一村展は二期にに分け以下の開催です。

・前期展示:9月19日(木)〜10月24日(木)

・後期展示:10月25日(金)〜12月1日(日)

予約が必要な曜日もありますので確かめてお出かけください。

一村は南画でしたが公募展をことごとく落選が続きました。亡くなってから人気がでる芸術家の一人ですが、今では一村美術館が出来、この度の展覧会は作品の前に何重にも列が出来るほどの人気でした。

花鳥と山水中心の日本画の世界で、晩年の奄美大島時代のビンロウジュやソテツを大胆にあしらった光りと影の作品には南国の空気と時間が流れていてエキゾチックな気持にさせられなした。

300余点、全館挙げての展覧会は年令のせいもありますが疲れました。無理して言えば疲れるほど堪能したといえるかもしれません。

それにしてもこれだけ膨大な品を、あしらい良く展示する作業はどんなに大変なことか。張り合いもあるでしょうが、本当に立派と思いました。

東京の混雑はやはり堪えます。帰路の切符を買い直し1時間半列車を早めると明るいうちに帰ってきました。

樹下美術館の開館中に着き、一段と赤くなった柿をもぐと雲が良さそうな上下浜の海へ行きました。

以下は一日目の食事で話題になった上下浜のアンドリュ・ーワイエス風の景色。マリンホテル ハマナスの東側を歩きました。

2007年美術館が開館した年、東京から来られた方がここを見てワイエス風と仰り、その後10年ほどして別の東京の方を案内すると、またワイエスだと仰った。それは敢えて言えば“嬉し寂しい風景”なのです。

2007年美術館が開館した年、東京から来られた方がここを見てワイエス風と仰り、その後10年ほどして別の東京の方を案内すると、またワイエスだと仰った。それは敢えて言えば“嬉し寂しい風景”なのです。

ワイエスの紹介動画。

さて柿です。美術館の甘柿は終盤にかかりました。

夕刻もいだ柿。

夕刻もいだ柿。

一段とサイズが大きくなり、

甘みを増しました。

現在柿は出来るだけ美術館のお客様にお出ししていますので、宜しければ「柿ありますか」とお尋ね下さい。

話を東京行きに戻して、

普段の旅行では密かに何かと妻を頼りにしていますが、この度は一人でした。

切符を失くさない、駅の階段で転ばない、ホテルのキーを失くさない、スマホで田村一村展の予約をする、帰路の切符を買い替える、あまりのろのろ歩かない、駐車場の車の場所を忘れない、二つの初めてのレストランへそれぞれちゃんと着く、トイレは早めにetc。

多くの関門が続いた二泊二日はもやは冒険的大旅行でした。

帰ってきた樹下美術館と夕暮れの海辺、美術館周辺の田んぼは、いずれも「我がふる里」の実感がして疲れが取れた次第です。それでも大切な人達に会える心から幸せな旅でした。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月