庚申塔その9,浦川原区の二カ所の庚申塔 陛下のお考えとは。

寒かったが風雨はなく比較的過ごしやすかった本日は

天皇誕生日の振り替え休日。

樹下美術館は明日で休館になるので来られた方達との

間で良いお年を、また来年、の声かけが交わされた。

この所、穏やかな休日がなかったため思うように庚申

塔探訪が出来なかったが、午後お客様にお会いした後、

以前にも行った浦川原区へ出かけた。

調べによると有島と東俣という集落に複数の石塔があ

り、それぞれに石像の庚申塔があるということで訪ね

た。

いずれも地図なし、ナビの地名検索だけで行った。

そもそも庚申塔は道路脇にあるため、それらしい場所に

着くとそう歩き回らなくとも、案外車内から見つけるこ

とが出来る。

本日の二カ所とも人に尋ねることなく行きつけた。

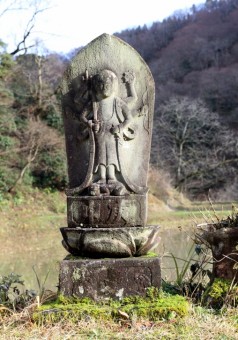

有島の石塔。

体格の良い六臂の青面金剛(しょめんこんごう)の庚申

塔。下段の両手で太くニョロッとしたものを掴んでいる。

ヘビを持つものもあるというが、胴に巻き付いたのを掴

んでいるのか。下方に約束通りに三猿が彫られていた。

力強い文字の二十三夜塔。弘化二年(1846年)と記さ

れている。小生の高祖父玄作28才ころの時代になる。

弘化年間の女性たちの悲喜とはどんなものだったのだろ

う。

ここの設えを記した板には昭和53年有島庚申講一同と

墨書されていた。当時まだ講が存在していたものか。

次は東俣だった。

以前庚申塔のことなど何も知らない時分、この辺りへ入

って行ったことがあった。

今ならば道路から良く見えるので気がつくが、当時は全く

眼に入っていなかった。

場所は谷あいの小高い所で、時おり陽が射した。

大変気持ちの良いところに並んでいる。

青面金剛の本尊。猿は判然としなかった。

左手にショケラと称される小さな像を握っていた。

ショケラは半裸の女性と言われ、髪を掴まれている。

その呼称や像の解釈で幾つか説があり、調べが必要だ。

金剛に踏まれている邪鬼。悪辣というより小ずるく、幾ば

くかの愛嬌を感じさせる。

列から少し離れた所に二十三夜塔。

庚申塔と二十三夜塔は兄弟姉妹のごとく共に存立してい

るのを多く見てきた。

背後は田。ほかに石祠が二つ並んでいる。

山に囲まれ、一帯に仏性、神性が漂い、大気が清らかに

感じられる。

左端の像の台座に念佛と刻まれているので、いわゆる念

仏塔とよばれるものであろう。

ここに天明(1782年-1788年)四年八月吉日と記されて

いた。

この時期は近世最大の過酷な飢饉に見舞われた期間に相

当する。

8月なら雨乞い念仏だったのか、あるいは飢饉による死者

の弔いだった可能性もあろう。

よく見ると念佛と刻まれた台座は小さく、石仏と石の質

が異なっているように見える。

角形の念仏塔の上に後から石仏を載せた事も考えられる。

庚申塔の先を上がって見下ろした眺め。家の煙突から煙

が出て如何にも山村の情景。

急坂を上っていくと間もなく田が一枚あり、行き止まりに

なる。

小さな集落だが、石塔付近に屋敷跡が幾つか見られた。

石塔を目の当たりにすると、谷あいの奥まった所で営まれ

続けた生活の苦楽が伝わり、胸打たれる。

庚申塔、二十三夜塔などに目が行くようになり、年取るの

も悪くはないと実感する。

一応今夜はクリスマスイブ。

鶏と小さなケーキを食べた。

写真を撮ったものの、天明の大飢饉がよぎり、掲載する気

が起こらなかった。

夕のニュースで在位最後の誕生日を迎えられた陛下のお言

葉が心に響いた。

皇后陛下への感謝を述べられる中で、わたくしの“考え”を

理解し、と仰った。

このご時世、象徴とされる方にとって敢えて“考え“と言う

言葉を口にされる事には勇気がいたであろう。

しかし、“人間”天皇は名だけではない事を明らかにされた

お言葉であり、民を思い長年行脚を続けられた陛下ならで

はのご発言だと思った。

次の天皇にもご自身のお考えとして平和の“絶対性”と行脚

が受け継がれていくことを願ってやまない。

齋藤尚明さんの来訪 来夏は親子展。

昨日の晴天と打って変わり、本日終日風雨に見舞わ

れた日曜日。

過日の齋藤尚明展で求めた青磁の水指の箱が出来上

がり、作者ご本人が作品を持参された。

青磁面取り水指。展示場にあった時よりもさらに生き生

きとして本日現れた。

カフェの尚明氏(二代陶齋)。先代と同じく博覧強記の

人で、話はいくら時間があっても尽きない。

来年のことになりますが、夏に先代との親子展を行うこ

とになりました。

父上は辰砂(うす赤紫)、尚明氏は白磁と青磁にして、館

内スッキリと爽やかに展示したいと思います。

またその期間中の毎日曜日(例)、当館の茶室で本日の水

指と父上の花入れなどを用いたお茶席を設けることを予定

しています。

このようなことは私たちの楽しみであり励みでもあります。

今日は冬至 夕の頸城野に花 もうすぐクリスマス。

冬至の本日上越市髙田では最高気温が12,9℃となり非

常に暖かな日だった。

こんな日を待っていたようにお客様には賑やかにして頂

いた。

午後遅くハクチョウを見に車を走らせたが姿をみること

が出来ず残念だった。

しかしあるお宅の庭で梅か寒桜か満開の花を目にした。

美術館に戻ると、カフェでは短い日を惜しむようにお客様

たちが陽の落ちた庭を見ていらっしゃった。

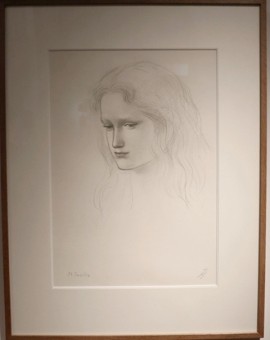

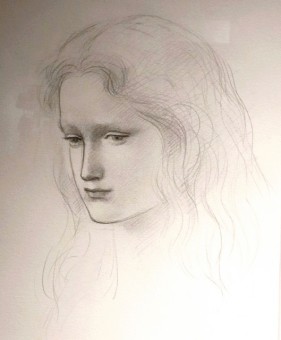

そして本日お客様がお持ちになった彫刻家舟越保武さんの

デッサンを見せて頂いた。

明かりが上手くなかったので、頭部を拡大してみました。

聖セシリアは2世紀頃に殉職したとされる聖人。音楽と盲

人の守護聖人とされる。

もうすぐクリスマス、良い絵を見せて頂きました。来年に

は舟越保武・桂さん親子の作品集を図書に置く予定です。

閉館まじかの樹下美術館。ほっとしているこの時間の

眺めを気に入っています。

12月25日が今年の最終日、間もなく冬期休館です。

トミー・ドーシー楽団の「SONG OFof INDIA」はリムスキー・コルサコフの作曲だった。

昨夕、今年最後のSPレコードとてS氏が盤を持参されて

聴いた。

フルニエのチェロでフォーレのエレジーほか数多く掛か

った。

冬至が迫る午後やや遅い庭は、麗しい音楽とともに暮れ

た。

そのレコードで面白かったのはグレゴリオ・ピアティゴル

スキーのチェロによるリムスキー・コルサコフの「SONG

OF INDIA インドの歌」だった。

スイングジャズの名バンド、トミー・ドーシー楽団に同名

の演奏があり、関係あるのだろうか、と思って聞いた。

すると、ドーシーが「SONG OF INDIA」として残したも

のと同じ主旋律が流れた。

私は同曲はドーシーのオリジナルだとばかり思っていたの

で、コルサコフが作ってものであり、タイトルも同じだっ

たことにいささか驚いた。

YouTubeに昨日実際に掛けられたピアティゴルスキーの

「SONG OF INDIA インドの歌」があったので掲載してみ

ました。

1940年代の録音。端整なピアノとともにとても上品な演

奏。演奏者はヴァイオリンのハイフェッツ、ピアノのルー

ビンシュタインとともに100万ドルトリオと呼ばれたとい

う。

つづけて、

ドーシー楽団の1938年の録音。弱音器をつけたドーシー

自身のトロンボーンが軽快なサックスのシンコペーション

に乗って演奏される。

さて、

・ストレンジャー・イン・パラダイス→ボロディン作曲「

ダッタン人の踊り」(歌劇「イーゴリ公」より)。

・ラヴァーズ・コンチェルト→バッハ「メヌエットト長調」

・情熱の花→ベートーベン「エリーゼのために」

ほか、クラシックからメロディを取ったジャズ、ポピュラー

の曲は沢山ある。

おしなべて異なるタイトルになっている中で、同名のまま

演奏された曲はほとんど聞いた事がないので、昨日のSPレ

コードに驚いた次第でした。

荒天はご馳走なのか お年寄りの塗り絵 郡上八幡の葉なんばん。

ビュウビュウと吹き、ザアザアと降り、ゴロゴロと鳴った

日。

てんこ盛りの悪天候はもはやご馳走と呼んだ方が良いかも

しれない。

在宅訪問を終えてほっとした帰り道。

あるお宅では、夜間に賑やかな認知症の方の部屋を替えた

ら、声が響かず皆でよく眠れるようになったという。

新たな部屋とは家で最も良い部屋だったようだ。

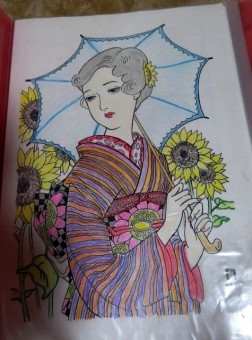

あるお年寄りは最近塗り絵に熱心で、見せて頂いた。

お孫さんから色数の多い色鉛筆を買ってもらい、余計身が

入っている。

普段の手の震えが見られず、色使いも抜群だった。

とても可愛い方で、若き日を思い浮かべて描いていらっ

しゃるのだろう。

縞の着物の配色、襦袢、帯、帯あげ、帯留めなど細部の

描き分け。

あるいはドレスのピンクの部分の赤いフチ取り、顔の周

囲のこまやかでファンタジックな色処理etc、、、素晴ら

しいと思った。

本日水曜日は美術館の休館日。週一回、家で昼食を食べる

日だが暖かい素麺が出た。

右下の菜は過日訪ねた旧友が送ってくれた郡上八幡の「葉

なんばん」。

おふくろの味とあったとおり、使うと何でも美味しくなる。

国内には行きたい所が沢山あり、郡上八幡もその一つ。

お昼はささやかな味覚の旅でもあった。

冬の実 ヤブコウジと大きなギンナン。

美術館の庭に数カ所ヤブコウジが植わっている所がある。

冬を迎えて実がますます赤くなった。

背丈15~20㎝ほどのヤブコウジは小さいが草ではなく木。

今年は沢山実をつけているので、世が世なら豊作という事

になる。

赤い実を鳥が食べそうだが、まず目にしたことがないので

美味しくないのだろう。

それはともかく真っ赤な実は、堅い葉の下で厳しい冬を迎え

る。

寒々した庭でヤブコウジの所だけ暖かそうになっている。

以前ヤブコウジを描いたことがある。

「ヤブコウジ」B5サイズ(2001年)。葉でとても苦

労した。

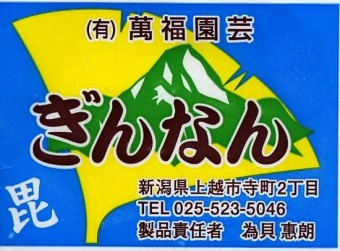

本日お世話になっている方からギンナンを頂いた。

LLLと表記されるようにとても大きな実だ。

ノギスを当てると26×22㎜、厚さ16㎜あった。

塩をまぶして炒ったものが夕食に出た。

ギンナンのラベルに為貝さんの名。ギンナンを栽培された

当初から知っている方。よく今日まで頑張って続けられ、

美味しく育てられたこと深く敬意を表したい。

朝の柿崎海岸 間もなく今年の閉館

昨夜の予報が晴れを告げていたので日曜日の今朝、8時

半ころから柿崎海岸を歩いた。

空はきれいに晴れ、海は寒かったが既に大勢の釣り人た

ちで賑やかだった。

女性のアングラーも混じる海岸は穏やかで、まるで春の海

のようだった。

昨年の今ごろは何度か本格的な雪に見舞われたが、今冬は

まだ初雪もみてないのではないか。

逆にこんなだと返って先が心配になる。

今年の美術館はいつまでですか、と聞かれることが多くな

った。

大変申し分けありませんが、12月25日までの営業で、来期

は3月15日からの開館になります。

残り少なくなりましたが、どうかお暇を見てお運び下さい。

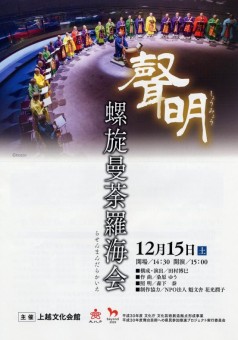

上越文化会館で慈悲と祝福の聲明(しょうみょう)を聴く。

今日午後、上越市文化会館で「聲明:しょうみょう」を

聴いた。

副題は「螺旋曼荼羅海会(らせんまんだらかいえ」と付

されていた。

胎蔵界、金剛界、、、もう大方忘れたが、昭和59年11

月、父の葬儀で柿崎区上下浜は最勝寺さんのご住職から

曼荼羅について何度も聞かされた。

また葬儀と勤行で読経の合間などに聲明が歌われた。

ご住職は大変に声が良く、恥ずかしながら読経に飽きを

覚えるころの聲明はほれぼれするほど美しかった。

その後あまり聴く機会が無かったところ、本日の催しと

出合った。

僧たちの磨き抜かれた声は朗々凜々と、時に唸り時にね

じれるように場内に響きわたる。

28人の僧は一列になって厳かに移動するかと思えば、二

つあるいは四手に分かれ、会場の前後や両側に並んで歌

った。

独唱に続く斉唱あるいはグループごとの応答など、歌声

は優しく強く変化し、四方から私たちを捕らえて放さな

い。

突然最上階の奥から聞こえた時は天からの声と紛う有り

難みを覚えた。

目をつむって聴くと、声は果てしなく遠く広い所から波あ

るいはこまやかな振動となって届いているように感じられ

た。

曼荼羅なのか。

絡み合い重ね合わされる歌声に包まれながら、もしかした

ら小さくわずかな自分は、ここで尽きない世界から祝福さ

れているのかとふと感じ、涙が出た。

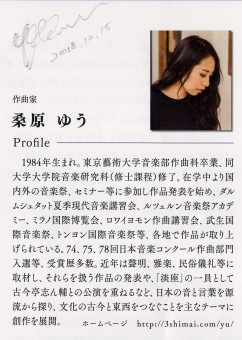

構成演出:田村博巳

出演:

迦陵頻迦聲明研究会〈真言宗〉

七聲会〈天台宗〉

途中の歌で散華(さんげ)がまかれた。

散華のはなびらは仏の慈悲の現れだという。

父の時に撒かれたものをしばらく取っておいたが、今ど

こにあるのだろう。

太鼓が鳴らされた歌もあった。

悠久の時と天空の起伏をなぞるようだった。

特養しおさいの里と関連施設の忘年会 浅草「葱善」のお蕎麦セット。

本日、大潟区犀潟の特養しおさいの里とその関連施

設の忘年会があった。

週1で回診に伺っている当施設は20年を迎えている。

変容を続ける社会と家庭構造、そして福祉医療制度

の中で職員たちは明確なモチベーションを維持し、チ

ームワーク良く懸命に働いている。

今夕の忘年会はスタッフたちの誠に楽しいアトラクシ

ョンが続き、皆どうしてこんなに元気なの、と驚きを

禁じ得なかった。

彼らの明るさは多分一朝一夕のものではない。、

開設以来20年の懸命な努力と、その結果である自信の

表れではないかと思った。

上越市内の特養の中で、最も離職率が低いのもそのこ

とを物語っている。

皆様1年間、本当にお疲れ様でした。

さて過日当館を訪れた旧友が東京からお蕎麦のセット

を届けてくれた。

浅草「葱善」に縁者がいるので、と言って見目麗しい

千住葱、大和芋、辛味大根、生ワサビ、ユズそして浅草

十和田の特選蕎麦が整然と梱包されてきた。

江戸風味と言えば良いのか、しっかり味のタレまで付いて

いて幸せな夜食だった。

ケヤキを切った。

日中は気持ち良い晴れに恵まれた本日、何十年の

懸案だった診療所のケヤキを切った。

その昔、幹は現在の三分の一ほどで、子供心に若

い木だと思っていた。

友達と遊ぶ時には決まってここに集った。

また新潟地震では近所の皆さんが出て来て、木の

回りに身を寄せたという。

後年診療所を移した時から、周囲は駐車場となり、

一帯に緑陰を作り景観を和らげた。

しかし毎年秋になると盛大に枯葉を散らし、葉は前

の道路を伝い遠くまで町内を移動、至る所に吹き溜

った。

以前は、菊作りの肥料に良いからと集めて帰る人が

いたけれど、今はそれもない。

通りの木はこの一本なので、落ち葉の季節に各お

宅の前を掃く町内の人を見るにつけ、申しわけない

と思い続けた。

あるいはそれほど広くない駐車場にあって冬期の除

雪に支障をきたした。

いつか切らなければならない、、、長年悩ましい課

題だったが今夏業者さんに頼むと、本日ついに切ら

れた。

見上げるほど大きなクレーン車と三人の人が来て手際よ

く安全に作業は終わった。

御神酒を注いで始まったが、そんなことでは済まないだ

ろう。

木には何とお詫びをして良いやら、本当に申し分けない

と思っている。

来年は古い女になるからイヤ そして憲法。

過日のインフルエンザワクチン接種で来られた女性は

平成元年生まれの方だった。

知っている人で、新しい元号の話になった。

すると、「ああ、やだなー」と言う。

聞いてみると、

「平成は自分の時代で、まだ若いと思ってるのに、そ

れが終わったとたん、古い女になっちゃう」

と仰った。

なるほど、今度は私の番である。

「それなら昭和二桁の私なんかどんなになるんだろう

」と言うと、「アハハハ」と笑われた。

仮に昭和48年、彼女と同じ30才に戻って自分の生誕年

を振り返れば、太平洋戦争を始めて間もない頃となり、

劇的に相違する。

一方彼女の生誕年、平成元年を見るとゲームボーイが

発売され、NHKの衛星第一、第二衛星放送が始まり、

セルシオの販売開始が見られる。

すでにパソコンの時代となり、工場にはロボットが唸り、

眺めは今とそう変わりない。

ちなみに自分が小学校5年生の頃、回りに居た70半ば

のお年寄りの誕生はおよそ鹿鳴館時代(1883年~)に

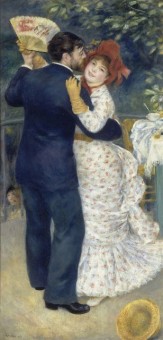

相当し、ルノアールが精力的に制作していた。

慌てて作った鹿鳴館は4年で無くなった(1883~1887年

明治16~20年)。

1883年、ルノアール。ダンス三部作から「田舎のダン

ス」。魂の入った芸術は今も色褪せない。

先の彼女が来年の今ごろ再び来られても、ちっとも古

くなく元気のままだろう。

ところで私の30年に残酷な大戦の天地攪乱があった。

当時の人生はいまよりずっと短い。

国際競争の中で人間はあせり、みな短気になっていた

のかもしれない。

何百万人の命が失われたこの国で戦後に憲法が変わっ

たのは自然なことだった。

比べれば前述の女性の30年は穏便で、最大の攪乱は

は東北大震災だった。一方国際間では、苦手とした賢

く根気のいる外交の堅持こそ求められたが、言われる

憲法の変更まで要する案件など本当にあったのだろう

か。

憲法の理念はなにがしかの私の価値観と良心の鏡とし

て子供時代から心に染み込み、もう一人の親のような

ものになっている。

だからそれに触れられそうになるとぞっとする。

人生は80年、90年と伸び、人の先は長くなった。

今憑かれたように憲法に手を掛け、折角の安寧を揺さ

ぶろうとするのは、一体何のためなのだろう。

上越地方の雪 5人と1葉のお客様。

昨日景虎のオペラへは新井柿崎線で行き、帰りは道の駅

→8号線バイパスを走った。

ホール到着時の雪はさほどではなかったが、北陸新幹線

が停電し、一部関係者の到着が遅れたため30分開演が遅

延した。

少々心配したが、何ら支障を来すことなく舞台が進行し

て良かった。

しかし終了した17時ころの帰路はしんしんと降り、大雪

の様相となった。

女性を二人乗せた車のタイヤが新雪でギュッギュッと鳴る。

いつもすんなり出れないバイパスだったが、同乗者の助言

で簡単に入る事が出来てほっとした。

明日日中は晴れの予報。

上越一帯に降った新雪は一旦消えるのでは、と思われ

る。

ところで冷たい雨風の本日、樹下美術館の来館者さんは5

名で静かだった。

美術館で昼食のホットサンドと熱いミルクを飲んで車に戻

ると、車窓に明るい黄色のモミジが一葉貼り付いて中を覗

いていた。

結局この方を入れて本日お客様は6人ということになった。

現在樹下美術館一帯に積雪はみられていません。

妙高市のオペラ景虎。

本日妙高市文化ホールで午後2:30開演のオペ

ラ景虎を観てきた。

戦国時代の人質、養子同士の跡目争い、逃避行、

自害、、、上杉三郎景虎の短い人生は悲劇的だ。

2009年、大河ドラマ天地人ではすっかり景虎に

思い入れてしまい、景虎最後の放送日の昼間、自

害の鮫ケ尾城へ行った。

山城の鮫ケ尾城跡本丸辺りは、谷を背にかなり急

峻で、ここに追い詰められたら後が無い、という

地形だった。

本日のオペラも景虎の人生の悲しみと幸福が、時

に残酷に、時に美しく歌われ演じられた。

座席は二階のかなり奥だったが、男性ソリストは

広い場内をそのまま歌声に変えるほど迫力があり、

女性が訴えた悲しみと気概に心打たれた。

狂言回しというのか遠山家光の設定も良く、複雑

な歴史物語を上手く繋ぎ、かつ今日へと橋渡した。

動きの多い芝居の中で最も印象的だったのは、白

装束の子ども達が群舞する場面だった。

幼い三郎が白帆の舟のオモチャを掲げて幸せそう

に舞台を駆け回る。

その三郎に大勢の子どもたちが白波のごとく動い

て続いた。

この劇には“海に消えし夢”のサブタイトルがある。

誠に個人的な解釈だが、

越後の厳しい冬の海から故郷小田原の陽光の海

へ。

憧れるように逃避を試みる景虎の運命と対比され

る象徴的で秀逸な場面ではないかと思い、こみ上

げるものがあった。

今夜、だれよりも天の景虎と華姫、そして道満丸

が幸福だったに違いない。

プロと一緒、地元70余人の合唱団の皆様の熱演も

素晴らしかった。

厳しかったであろう練習の成果が見事に実ってい

ました。

台本、作曲、演出、監督、美術、照明、衣装・メイ

ク、合唱指導、景虎メモリアルオーケストラ、役者

さん。

皆様ご立派でした。

満員の千余席から沢山のブラボー、本当にお目出度

うございます。

大潟海岸に霧 忘年会。

上越市髙田で最低気温0,5℃となり、今冬一番の冷え。

ミゾレが降っては止みを繰り返し、季節風も吹いた。

午後の大潟海岸で海面から霧が立ち上り、消長し、移動

するのを見た。

夕刻は美術館と診療所合同の忘年会。

スタッフのほか、いつもお世話になっている方を招き、合

同といっても13人の会。

もう年なのでカラオケは無しにと挨拶したが、誰かが口火

を切るとやはりいつものようになった。

和気あいあいが私たちの良いところなのか、、、。

庚申塔その9を書く予定でしたが、後にさせて下さい。

庚申塔その8、庚申待ち(庚申さまetc)の前編。

今秋になって火頭窓と二十三夜塔および庚申塔につい

てしばしば書くようになり、カテゴリーも新設した。

わけても二十三夜塔と庚申塔に出合う事は、昔の人々

の純朴な生活感に触れることであり、かっての時代へ

の旅情も去来して心はずんだ。

これまで二十三夜の月待ちについては以前にわずか言

及したことがあった。一方庚申塔は写真を載せるばか

りで、行事内容について殆ど書いていなかった。

本日にわか調べを禁じ得ませんが、庚申塔にまつわる

ことがらを少々書かせていただきました。

●庚申とは

旧歴は月の満ち欠けを12ヶ月の暦に応用している。

さらに各日は、中国古来の陰陽五行説などに則り「甲

乙丙丁、、庚、、」の10干(かん)と「子丑虎巳、、

申、、」の十二支の組み合わせで表されている(十干

十二支:じゅっかんじゅうにし、あるいは干支:えと

、と言われる)。

干は10日に1度、支は12日に1度巡るため、例えば庚申

(かのえさる)の日は10と12の最小公倍数である60日

に一度巡ってくる。

※年も十干十二支で表し、各組み合わせは60年に一

度巡る(例:還暦は誕生年が60年を経て巡る年)。

●庚申の日と三尸(さんし)。

そもそも人間の体内には災いや病を司る尸(し)と呼ば

れる三匹の虫が住みついているとされた。

この考えは中国の道教から始まり、古くから日本に伝え

られた。

尸は頭、胴、下肢にそれぞれ一匹ずつ住み、絶えずその

人を監視し、災禍をもたらす元凶とされた。

尸は60日ごとに巡ってくる庚申の日の夜中、人が眠って

いる間に体を抜け出して天に昇り、天帝にその人が犯し

た悪事の告げ口をするという。

それを聞いた天帝はその内容によって寿命を短くしたり、

死後の行先も決めるといわれた。

※現在、“虫の知らせ”、“腹の虫が治まらない”、“虫がい

い”、“虫の居所が悪い”、“虫が好かない”などと用いられ

ているのは、古来の三尸の名残でしょうか。

●庚申待ちの行事へ

かく庚申の夜の三尸の行動は忌み嫌うべきものであり、

それを回避するための行事が生まれた。

つまり庚申の夜、尸が天に行かないよう、大勢が集い眠

らずに夜を過ごすことが始まった。

集まる仲間・組織を講、その行事を庚申待ち、あるいは

庚申さま、講を組んでいる人々を講中と呼んだ。

庚申の夜の行事は平安時代の貴族や僧侶のあいだで詠歌

、酒宴の楽しみごととして始まり、江戸時代中・後期に

は農山村を中心に庶民のあいだに急拡大したようだ。

本日はここまでで終わり、後日庚申待ちの具体的内容、さ

らに庚申塔について書いてみたいと思います。

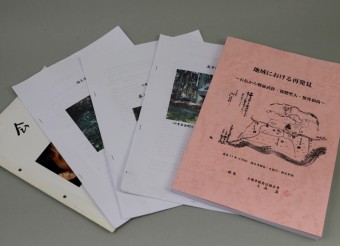

以下は参考にしている資料です。

板倉区の上石孟さんから頂いた資料(右三冊)と上越「医

師会報」(昭和59年5月号)。

右から上石孟編「庚申塔」(平成28年6月編)、「平塚神

社分霊碑」(平成26年編)、「福王寺石仏往来」(平成26

年再編)。

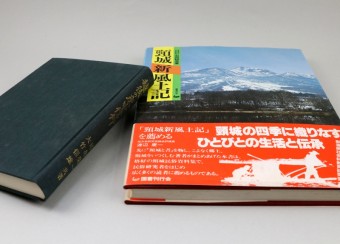

書籍。右「頸城新風土記」(石田耕吾著 図書刊行会 昭和5

7年12月15日発行。左「越後の庚申信仰」(尾身榮一、大

竹信雄共著 庚申懇話會 昭和41年10月28日発行)。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月