路傍の花たちの競争、今年目に付くマンテマ 6月は良い季節。

5月は下旬となり間もなく暦の夏6月を迎えます。

振り返れば今月は朝晩肌寒い日が多く、一旦仕舞ったストーブをまた戻しました。確かに夏日はありましたが、いつもならもっと暑い日が多いのではないでしょうか。

本日夕刻の外来のこと、「まるで四月と五月が入れ替わったようだ」と話す人がいました。温暖化が一般的になった一方で肌寒い春というのは貴重かもしれまぜん。

さて以下近隣の農道の一部の光景です。随所に季節の花の彩りが見られました。

手前の赤い花はマンテマ、

手前の赤い花はマンテマ、

向こうの白い花はシロツメクサです。

毎年路傍の草花は思った以上の競争をしているようです。今年はマンテマが頑張っている感じがしています。過去ブログで以下の様に扱われていました。

・2009年

・2014年

・2021年

いずれも5月下旬今ごろでした。何となくあるいはたまたま目にしたというブログ記事ですので、その年一帯で特にマンテマが盛大だったとは断定出来ません。しかし路傍の花たちの何種類かは、必死でこの良い季節に良い場所を取り合って競争しているように見えるのですが、如何でしょうか。花はブタバナ、シロツメクサ、マンテマ、ハマダイコン、数種のイネ科植物などです。

さて昔から一年で一番良い季節が6月だと思ってきました(特に梅雨までが)。

風穏やか、雲良く、草木に力があり、安定の気温、、、。

19年前、樹下美術館はそんな季節を意識して6月10日に開館しました。

今週末までは好天が続き気温も上がるとテレビが報じていました。

明日はBSNテレビ「なじラテ」の取材を受ける予定です。メインはカフェのようですが時間を作って是非とも顔を出したいと考えています。

小林古径記念美術館での呈茶 蘇った小山作之助のひ孫、故中島幸子さんのヴァイオリン。

昨日お知らせした小林古径記念美術館の古径邸画室に於ける呈茶が無事終了しました。小生の話後、お運びによる二席の呈茶は両席とも同じ様にお入り頂き大変喜んでいます。

茶会でレコードを掛けるのは知る限り初めて。どんな結果になるのか想像が付きませんでした。しかしお聞きした限り概ねご好評を頂きました。

ご家族でクラシック畑に関係され、オーケストラでチェロを弾く方がおられるお客様からはとても感動した、と直接耳にいたしました。

また一席目は呈茶時にレコードを切りましたが二席目ではそのまま掛け続けて、と仰って頂き最後まで皆さまと聴きました。

小山作之助の亡きひこ孫、大潟区生まれザルツブルグに渡った中島幸子さんのレコード。凱旋公演における東京フィルとのヴァイオリンコンチェルトはモーツアルト3番でした。演奏は力強くも爽やかに歌い、45年前の幸子さんが生き生きと蘇るようでした。

帰路作之助の「夏は来ぬ」を口ずさみながら田植えが始まった水田の道を走りました。小雨が降ったり止んだりの道に花が見え、良いひとときだったことを感謝しながら帰りました。

山の端に雨の八重雲ひき退きて越の田面に水光るらむ

小雨模様のなかお集まり頂いたお客さま方、水屋をお手伝い下さった有沢宗香先生社中の皆さま、主催のフカミ美術さま、ご親切にして頂いた小林古径記念美術館さま、大変お世話になり深く感謝しております。

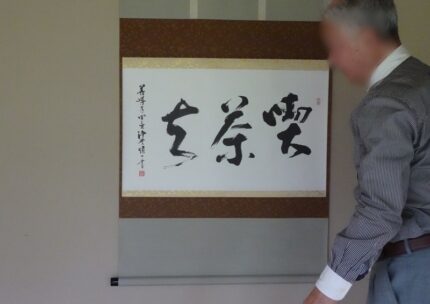

本人は謙遜していましたが同級生、一嶽君の「喫茶去」はとても良かったです。

明日の呈茶と講話に備えて。

明日25日日曜日に小林古径記念美術館の古径邸画室に於いてフカミ美術主催の毎月の呈茶があります。今月の会で小生が地域の文化について上越出身小山作之助の音楽系譜に関して、ひ孫のヴァイオリニスト「中島幸子さんと欧州」をお話しすることになっています。

この演題は今年2月23日、大潟コミュニティープラザで行われた「小山作之助生誕160周年記念フェスタ」で講演したものと概要は同じです。この時と来場者さんがダブらない見通しからお引き受けした次第です。

当日は有沢宗香先生お社中にお手伝い頂き、水屋からお抹茶をお運びする薄茶の呈茶です。お茶の前段に30分ほどの話と5分ほど故中島幸子さんのレコードを掛ける段取りになっています。

昨日主催の深見氏と家内とともに会場の下見に行きました。机、コンセント、レコードプレーヤー,掛け軸の配置などを確認してきました。

内山順一(号:一嶽)君の「喫茶去」

内山順一(号:一嶽)君の「喫茶去」

氏は中高時代の同級生で

寺町、善導寺の前のご住職です。

緑うるわしい会場。

緑うるわしい会場。

明日は午前10時と11時の2席です。10時の席が定数ごえとなり、11時の席に少し余裕があるそうです。

田植えに麦秋。

本日終始霧雨の雨模様。昨日29度もあった気温は15,6度に下がった。仕事場と美術館の行き帰りに田圃を走った。始まっている田植えのなか、ある一角に大麦が植わっていた。

まだ青味を残すものと黄色味を帯びるものがあり見慣れない私には新鮮だった。普段大麦は玄米と一緒に朝ごはんに炊いて貰っている。作り主はどんな意図で作付けされているのか分からないが、お世話になってます、という感じで眺めた。

もやは麦秋なのか早晩刈り入れを迎えるのだろう。長くピンとしたヒゲに霧雨の水滴が着いてきれいだった。麦雨(ばくう)という言葉もあるようだ。そういえば「麦秋」という映画もあった。ネットで観られると良いが。

新潟市から寄られるS氏にお会いするため美術館へ急いだ。

付近はニセアカシアの花盛り 写真集「昭和のこども」、「筑豊のこどもたち」

5月は中ばを過ぎて辺りはニセアカシアの香りが漂っている。美術館に近づくほど樹が多いため、窓を開けて香りを嗅いで走る。

以前の一帯は松林が主体だったのがアカシアが進出し、今ではすっかり取って代わられた。かって繁茂するアカシアを利用し地域の振興になればと、材による細工物のアイディア募集があったが話は進まなかった。当面、年一回白い花とすっきりした香りを愛でるので良いのではないだろうか。

以前の一帯は松林が主体だったのがアカシアが進出し、今ではすっかり取って代わられた。かって繁茂するアカシアを利用し地域の振興になればと、材による細工物のアイディア募集があったが話は進まなかった。当面、年一回白い花とすっきりした香りを愛でるので良いのではないだろうか。

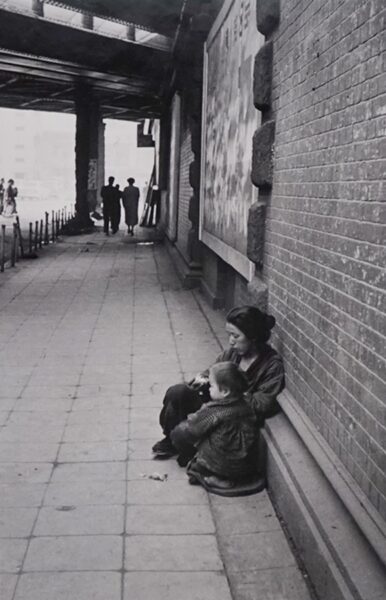

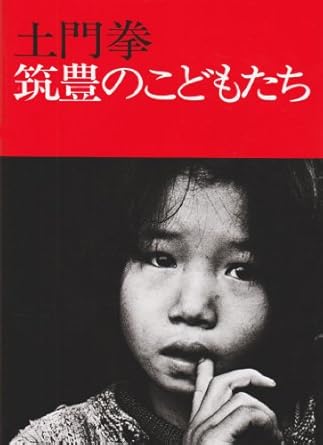

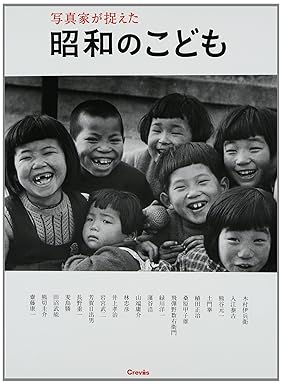

過日の鳥海山見物旅行の際、酒田市の土門拳記念館を訪ねた。その折ショップで写真集「昭和のこども」を求めた。本日カフェの図書に加えるべく、以前購入した「筑豊のこどもたち」とともに紹介させて頂きます。

「写真家が捉えた 昭和のこども」:(株)クレヴィス 2017年第1刷、2014年第2刷発行。2017年発行。

日本を代表する写真家と一部アマチュアの計19人が撮った昭和10年から51年の写真170点を収載。戦前、戦中、戦後、高度成長期のこどもたちの生活と表情が生き生きと撮影されている。作品の背景にある時代と地域の特性に対する撮影者の鋭敏で的確な視点に驚かされる。

「筑豊のこどもたち」

「筑豊のこどもたち」

「筑豊のこどもたち」:著者土門拳 築地書館1977年7月21日初版、1916年3月30日21刷発行。

同じ「昭和のこどもたち」でも「筑豊のこどもたち」は全く違っている。

自分はこどもの頃からのどかな「炭坑節」を耳にし、中高時代は九州や北海道の炭鉱地帯、とりわけ筑豊炭田を地理・社会科で教えられた。

一方で炭鉱は社会から取り残されたように閉鎖、労使紛争、国対労組、組合分裂、ストとスト破り、殺人事件など苛烈かつ陰惨な紛争の渦中にあり、大爆発事故もあった。学校の地理でそれらに詳しく触れられた記憶は無いが新聞、ニュース映像で連日のように報じられ、のどかな民謡とは別の暗さを感じていた。

本書「筑豊のこどもたち」は1959年の筑豊炭田の困窮をこどもたちに焦点を当てながら、異常とも思われる貧困生活を伝えている(訴えている)。

本書に見られるような貧しさは一種恐怖感を伴う。“これが自分だったらどうしよう”と怯えるのである。戦争も紛争も貧困も同じような伝わり方をする。

怯えつつ動向を耳目にし、何とかならないかと考えながら暮らすことになる。

何も出来ないまま世界の現実を知ることは辛いが、知らずに過ごすよりも少しは人間的に生きられるのではないかと、いうのも事実ではないだろうか。

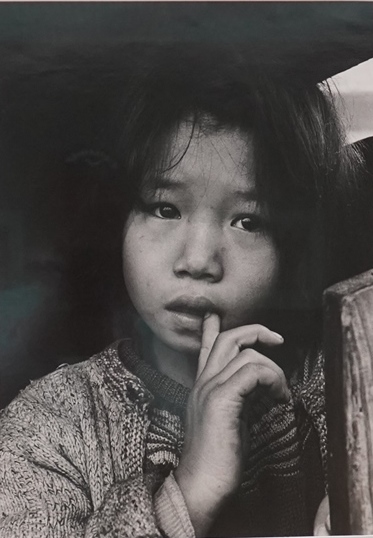

上掲の表紙の児は、畳が抜け、家の入り口には戸が無く、三つの器しか無い生活を送りながらも家の掃除をする。

「家がきたないという言葉は一番こどもの心を傷つける不愉快な言葉のようだった」と説明文にあった。

少女のその後が気になるが、調べると成人して他所で健康に暮らしているとあった。

筑豊や親の事はあまり考えないことにしている、とも出ていた。

頂き物を食べる。

本日はよく雨画降り午後遅く上がりました。大気は清浄のうえ残雪を残す遠くの山々はいつも以上に迫力をもって見えました。

庭の用土を買いにホームセンターへ。

庭の用土を買いにホームセンターへ。

畑と花のシーズン真っ盛り、賑わっていました。

今夕頂き物は以下になって出ました。

マリネは特に美味しく食べました。新鮮な鯵を頂いた頸城区のYさん、有り難うございました。

10年以上前に植えたアヤメの土の水気を薄めるべく鹿沼土に赤玉土と買った川砂と肥料を少々まぜてどんどん蒔きました。果たして効き目があるか否か分かりません。ただこんな事をしていると回りの雑草が目に入りますのでせっせと取るはめになりました。

他県で突風による被害が出ていましたが今ごろの気象の特色ですね。そう言えば雲はさまざまな形をしていました。

山海の幸。

このところ季節の山海の品を頂いて大変恐縮しています。

昨日は立派なウドでした。

昨日は立派なウドでした。

何処で採るのでしょうか、

この方は絶対明かしてくれません。

今夕四ツ屋浜に寄ってみました。

今夕四ツ屋浜に寄ってみました。

沖に何艘も漁船が出ていました。

夜に届いた大きなアジ。

夜に届いた大きなアジ。

30㎝を越えるものもありました。

ウドと同じ人からです、海彦山彦さんですね。

同じ釣り場で何十匹も釣った人がいたそうです。もしかしたらこの浜に大群が来ていて、夕刻の漁船はこの魚狙いだったのなら、明日の売り場に大きなアジが沢山並ぶかもしれません。

本当に良い季節になりました。しかし植えたばかりのラベンダーが心配の一方、芝生に大繁殖しているスズメのカタビラという雑草に悪戦苦闘しています。

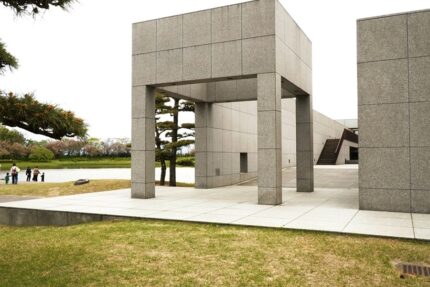

旅行の最終日5月6日は酒田市の土門拳記念館、昭和時代の人物写真。

仁賀保、由利本庄の鳥海山見物を終え最終日は山形県酒田市でした。土門拳記念館で沢山写真を観、本間邸と長大な米倉を見学し、珍しく昼食を食べました。

土門拳記念館の一部外観。周囲に水があしらわれ、かなりモダン。

土門拳記念館の一部外観。周囲に水があしらわれ、かなりモダン。

太平洋戦争の出征祝いの様子です。皆でビールを飲み日の丸を振り、晴れやかに過ごしています。父の出征でしょうか、向こう二人の息子であろう少年の胸中は複雑だった事でしょう。いや本当は皆複雑だったかもしれません。背後で泣くのは母親ではないでしょうか。おおやけには「喜びの涙」とされたに違いありません。このような経験をせずに80年が過ぎたのは大変貴重で幸せです。

太平洋戦争の出征祝いの様子です。皆でビールを飲み日の丸を振り、晴れやかに過ごしています。父の出征でしょうか、向こう二人の息子であろう少年の胸中は複雑だった事でしょう。いや本当は皆複雑だったかもしれません。背後で泣くのは母親ではないでしょうか。おおやけには「喜びの涙」とされたに違いありません。このような経験をせずに80年が過ぎたのは大変貴重で幸せです。

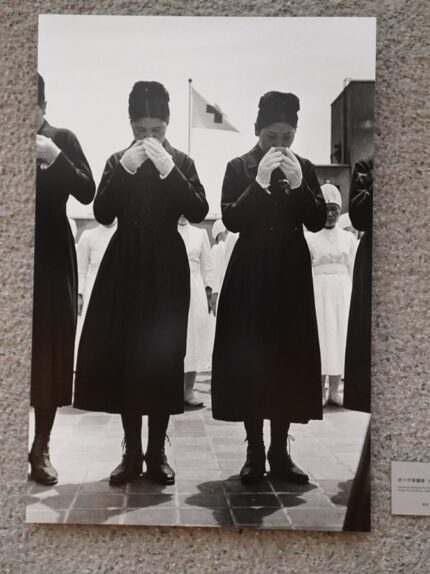

「出征看護婦」

「出征看護婦」

正装に白手袋が悲しい。

別れの水杯を口にしています。

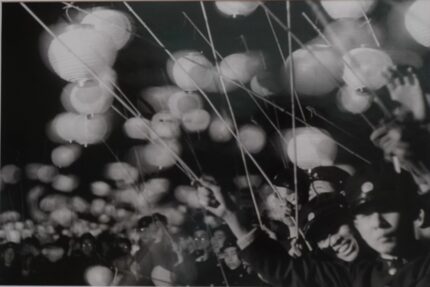

「南京陥落提灯行列」

「南京陥落提灯行列」

このような写真をみると職業写真家の

技術の凄さが分かります。

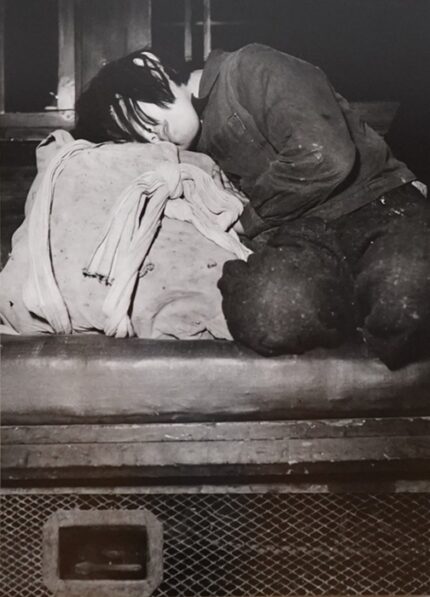

傷痍軍人がこどもをおんぶしているのは初めて見ました。小学5年生の上京で、汽車の中や上野公園、街角で募金箱を持った傷痍軍人の姿をしばしば目にしました。

傷痍軍人がこどもをおんぶしているのは初めて見ました。小学5年生の上京で、汽車の中や上野公園、街角で募金箱を持った傷痍軍人の姿をしばしば目にしました。

高校時代の上京時も見たような気がしますが、何か怖いようで近づけず寄付をするかどうかも迷いました。それにしても当写真はこれ以上無いほど痛ましいですね。

以上2枚とも一緒のこどもをどう理解すれうばよいのでしょう、言葉もありません。

「担ぎ屋の子」

「担ぎ屋の子」

東京での撮影だそうです。

「母のいないこども」

「母のいないこども」

筑豊のこどもたちシリーズから。

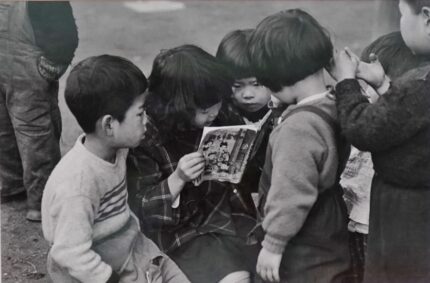

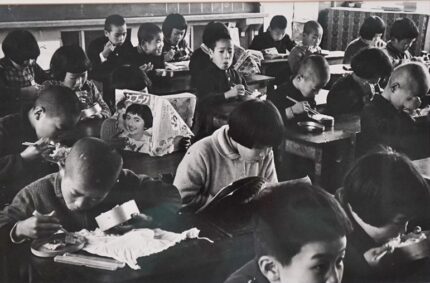

ある子が本を買うとその子の回りを子ども達が囲みました。先ず左右からのぞき込み三人で読む。次の人に回すと別の子が左右から覗きます。当持雑誌や本への関心は並々ならぬものがありました。

ある子が本を買うとその子の回りを子ども達が囲みました。先ず左右からのぞき込み三人で読む。次の人に回すと別の子が左右から覗きます。当持雑誌や本への関心は並々ならぬものがありました。

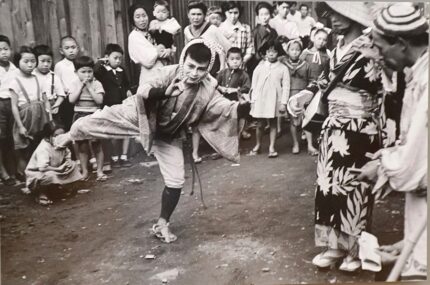

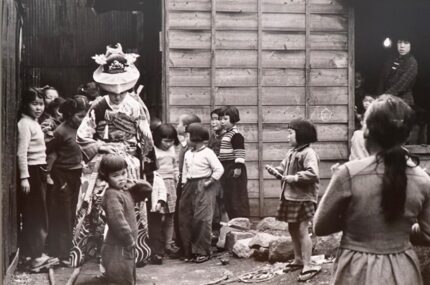

旅役者の一座は地域の娯楽に必須でした。当地にも決まった一座が回ってきましたがその名は忘れました。

旅役者の一座は地域の娯楽に必須でした。当地にも決まった一座が回ってきましたがその名は忘れました。

残念ですが私は舞台を観たことがありません。写真は一座の触れ回り、チンドン流しでしょうか。これも見たことがありません。

嫁入りは文字通り「非日常のハレの日」。小学時代、近隣でも続けさまに嫁入り行列があり、全く不思議なものを見るように驚きをもって付いて歩きました。今このような花嫁が通りを歩くとしたら、どれだけのこどもが集まるでしょう。

嫁入りは文字通り「非日常のハレの日」。小学時代、近隣でも続けさまに嫁入り行列があり、全く不思議なものを見るように驚きをもって付いて歩きました。今このような花嫁が通りを歩くとしたら、どれだけのこどもが集まるでしょう。

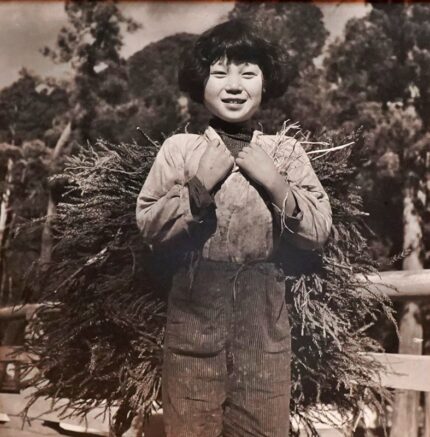

薪を背負いとても自然な笑顔ですね。親と一緒だったかもしれません。私の患者さんで、子ども時代に泊まり込みで父と炭焼き小屋で過ごしたことを話してくれた女性がいました。美味しい鯨汁を作る父の手付きがとても鮮やかだったと話されました。

薪を背負いとても自然な笑顔ですね。親と一緒だったかもしれません。私の患者さんで、子ども時代に泊まり込みで父と炭焼き小屋で過ごしたことを話してくれた女性がいました。美味しい鯨汁を作る父の手付きがとても鮮やかだったと話されました。

お弁当を持ってこない子はお昼に本を読みました。貧しくてお弁当が持参できなかったのです。

お弁当を持ってこない子はお昼に本を読みました。貧しくてお弁当が持参できなかったのです。

私の経験では学校に近い生徒は「家で食べる」と言って家に帰りました。当時、家に帰れて羨ましい、と思っていましたが、恥ずかしいことに、貧しさからだと分かったのは後年になってからでした。お弁当を持ってこない生徒はたいてい女子だったことも不思議です。この写真もそのようです。

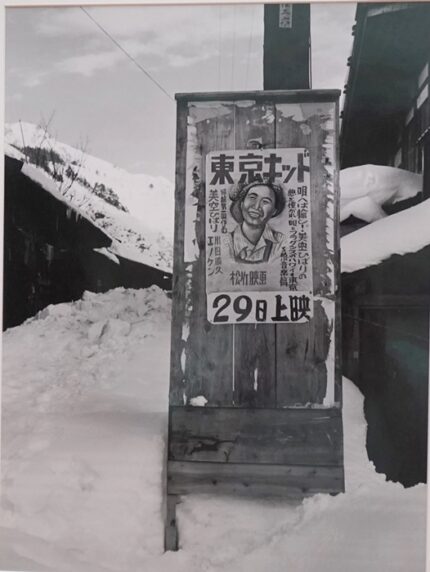

映画の看板があるからといって必ずしも都会とは限りません。小学時代の私の村には少なくとも2軒(もう一軒あったかもしれませんが)とても質素な映画館がありました。

映画の看板があるからといって必ずしも都会とは限りません。小学時代の私の村には少なくとも2軒(もう一軒あったかもしれませんが)とても質素な映画館がありました。

両親は映画館へ行くのを勧めませんでしたが、「血槍富士」と「破れ太鼓」の2回は覚えています。あまり楽しい映画ではありませんでした。

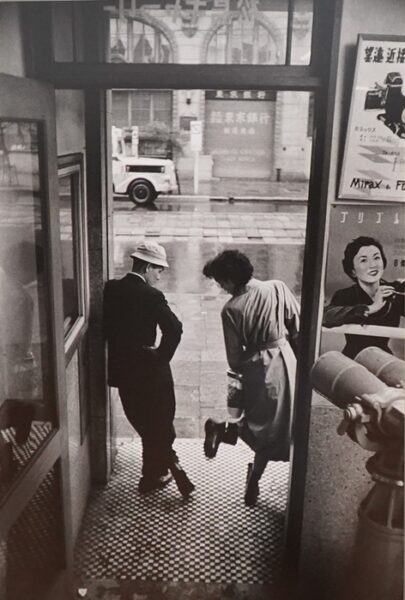

「終着駅」がかかる都会の映画館。

「終着駅」がかかる都会の映画館。

看板描きは画家の重要なアルバイト。

都会のおしゃれなスナップショット。このような場面をみるにつけ、早く大人になりたいと思っていました。上掲の男女の写真は詳しくありませんがパリのブラッサイ作品を彷彿とさせます。

都会のおしゃれなスナップショット。このような場面をみるにつけ、早く大人になりたいと思っていました。上掲の男女の写真は詳しくありませんがパリのブラッサイ作品を彷彿とさせます。

今回も長くなりました。館内展示の土門拳の作品から戦前戦後の主にこどもを撮った作品を掲載し、戦後娯楽の王様、映画にまつわる作品数点を追加しました。

ちなみに掲載作品はみなモノクロです。

主観ですが、写真はカラーだと場面の「切り取り」の印象がありますが、モノクロは一挙に「作品性(芸術性)」が強まるように感じられのは不思議です。

しかしおそらく誰しもモノクロなら作品性が高まるとは限らないでしょう。確かな視点と構図を含む撮影技術の熟練はカラーより必要かもしれません。

土門氏の時代、自在に人物を撮影できたのも羨ましい限りです。時代の進歩の一方、他者による人物撮影(スナップ写真)が極端に制限されている現在、写真の面白みと価値が大きく減ってしまい、まことに残念と言わざるを得ません。

かっての人物は現在と比べものにならないほど「匿名性」を帯びていたことになります。昭和時代の人々は、普段一定の個別性は意識しつつも、カメラが向けられると匿名化し他者の撮影に応じていたのは不思議なことです。

現代は個別性(人権、プライバシー、アイデンティティー)やそれが晒されることのリスクを強く警戒します。しかし少なくても昭和時代には個人一般、男女、貧富さえ問わない存在として、カメラの前では人はみな同じという一種あっけらかんとした感覚を有していたようです。

最後に少々逆説的ですが、かっての私達はカメラ、あるいはカメラマン(特にプロカメラマン)を“特別なもの、あるいは特権者”として認め、素直に撮影を許していただけかもしれません。

他者による人の撮影の問題はわずか数十年の間に生まれた非常に大きな変化です。人権に関わることですから再び昔にもどることはちょっと考えられません。

さて同館における土門作品の撮影は自由でした。

皆さまも鳥海山見物の際には仁賀保高原や由利高原鉄道とならんで土門拳記念館の訪問をなさっては如何でしょうか。

秋田県の鳥海山 由利高原鉄道「おもちゃ列車」。

昼過ぎ仁賀保を出て普通列車で羽後本荘へ。同じ駅構内から良い具合に出る由利高原鉄道に乗車しました。

可愛いおばこが描かれた列車は終点「矢島(やしま)へ向かいます。

可愛いおばこが描かれた列車は終点「矢島(やしま)へ向かいます。

きれいなブルーの車内。同じブルーの鯉のぼりがあしらわれていました。

きれいなブルーの車内。同じブルーの鯉のぼりがあしらわれていました。

列車車内から鳥海山が見えます。出来れば駅も入れて撮りたいのですが、上手く行くとは限りません。行きに二度途中下車をしてみました。

途中下車のあと次の列車を待つ。

途中下車のあと次の列車を待つ。

羽後本荘ー屋島の往復で、

3回途中下車して村や山を観ました。

最初の途中下車後、乗ったのは「おもちゃ列車」jでした。

二回目の途中下車「小吉」で見た

二回目の途中下車「小吉」で見た

三基の庚申塔。

旅先で庚申塔を見るのも楽しみの一つ。

運転席脇から鳥海山。

運転席脇から鳥海山。

少し雲が残っているが良く晴れてきた。

ここが本社、終点「屋島駅」。

ここが本社、終点「屋島駅」。

こどもの日のイベントがあるらしく

駅舎内は賑わっていた。

帰路、下車した「前郷(まえごう)」の流れ。

帰路、下車した「前郷(まえごう)」の流れ。

鳥海山は多くの流れや伏流水を生んでいる。

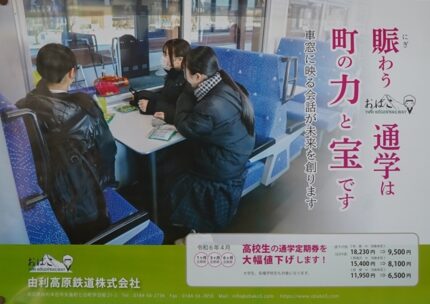

上掲は駅で見た由利高原鉄道会社のポスター。

“賑わう通学は町の力と宝です”と書かれていました。本当にそうだと思う。下方には高校生の定期券を大幅値下げする、とありました。始発ー終点の一例として15400円→8100円は、もはや半額。

小さな鉄道会社の何と太っ腹なことか。市民目線の真剣な鉄道会社ではないでしょうか。秋田県の県民性かもしれませんね。

Aさん宅の写真ほどではありませんでしたが、午後遅くようやく春の鳥海山の全容を観ることが出来ました。また途中下車するたびに「おもちゃ列車」に乗れて幸運でした。

同夜は由利本庄市泊。ホテル「アイリス」はスタンダードな構えでしたが、部屋、食事、眺望などみな心こもったサービスを実感しました。翌日は酒田に戻り「土門拳記念館」「本間邸」「山居倉庫」を観る予定です。

こどもの日の一日、例によって昼食抜きで、こどものように楽しませてもらいました。

秋田県側の鳥海山 にかほ市から。

前回は去る5月4日の酒田美術館訪問を記し。今回は酒田からにかほ市へ出て一泊し、翌5日こどもの日は鳥海山を観るべくタクシーで宿を出た。

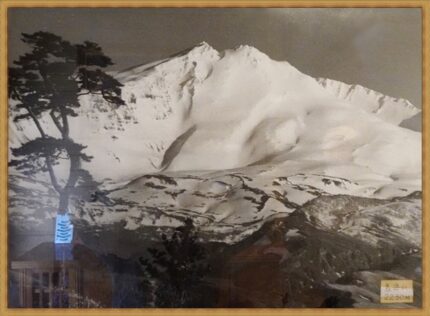

数多くの名山がある中で何故鳥海山なのか、問われれば以下の写真を挙げなければなりません。

これは長年在宅で診ているAさん宅の玄関に掛かる鳥海山の写真で、あるじは秋田県ご出身です。

昭和30年代早く、当地上越市大潟区は試験掘削で石油と天然ガスが噴出しました。井戸の開発管理は(株)帝国石油(帝石)で、多くの社員が掘削先進地の秋田県から当地へ移住してこられました。

突然の地下資源開発は地域を急速に活性化させ、企業進出が始まると近郷近在から人が集まりました。帝石の産業医をしていましたので分かりますが、秋田からの社員は働き者で花が好き、みな頭が良くて正直でした。秋田弁丸出しの人々は地域に溶け込み町の発展に大きな貢献をされました。

上掲の写真は力強い迫力の山が真っ白な雪を深々とかぶり、静かに瞑目しているようで魅力的でした。プロが撮影したと考えられ、月1回伺うたびにいつかこの眼で本物を観たいと思うようになりました。Aさんには「仁賀保(にかほ)」市から撮影されたようだと聞かされていました。耳慣れないにかほ市はずっと脳裡に残りました。

この度ようやくその機会が訪れ実現したという次第です。

5月4日酒田で途中下車し、本間美術館を訪ねた後夕刻に仁賀保駅に降り立ちました。

きれいな仁賀保駅。

きれいな仁賀保駅。

駅名は仁賀保駅ですが、

市名は「にかほ市」です。

迎えに出て貰った宿の車で

迎えに出て貰った宿の車で

近くの仁賀保海岸に案内されました。

良い風光でした。

同夜夕食の「黒がれい」の煮付け。

同夜夕食の「黒がれい」の煮付け。

味濃く非常に美味しかった。

食後、フロントスタッフに巻頭の写真を見てもらい撮影場所を尋ねました。皆さんの意見は多分鳥海山の北側、詳細は同定はできないが、仁賀保高原ということになりました。

しかし鳥海山は海に近いため雲が出やすく雨も多い。明日夕方はともかく晴れの山を見るのは少し難しいかもということでした。

5月5日朝タクシーで宿を出て仁賀保高原へ、主にブルーラインを走りました。

処々で正面現れる鳥海山。

処々で正面現れる鳥海山。

但し山の上部は雲の中。

中々Aさん宅写真のようにはいきません。

鳥海山は海のそばの孤立峰なのです。

鳥海山は海のそばの孤立峰なのです。

鉾立(ほこたて)展望台へ。

五合目、鉾立展望台(標高1150m)

五合目、鉾立展望台(標高1150m)

次々登山者が登っていきます。

仁賀保高原です。

二つの牧場などをみてまわりると、少しずつ晴れてきました。

仁賀保高原南展望台から。

仁賀保高原南展望台から。

Aさんの写真は望遠レンズだったのか

もしれません。ここも大変良い眺めでした。

仁賀保高原を見て午前の鳥海山見物を終わりました。A氏宅でみたような全容を見ることは出来ませんでしたが、空は次第に晴れてきていました。

約3時間のタクシー観光の後、お昼前仁賀保駅へ戻り「羽後本荘」へ向かいます。あこがれの「由利高原鉄道」に乗るためでした。そちらからの鳥海山も楽しみです。

11時13分発の

11時13分発の

いなほ1号がやって来ました。

羽越線「羽後本荘駅」まで11分です。

次回は由利高原鉄道です。「おもちゃ列車」にも乗りました。

鳥海山の前に酒田市は本間美術館へ。

5月4日仁賀保市へ向かうため新潟を発った特急は酒田乗り換え。酒田市の本間美術館を観る十分な時間があったので出向いた。

何といってもその富を公共事業や救民対策に投げ出した姿勢がケタ違いである。そもそも美術館も第二次大戦の敗戦に沈む市民を慮って昭和22年建てられたという。

展示品は本間家に伝わる庄内藩主酒井家、米沢藩主上杉家など諸藩からの拝領品および私蔵品を投じている。

長澤芦雪の「狗児(くじ)図」

長澤芦雪の「狗児(くじ)図」

師の応挙の子犬に劣らずとても可愛い。

※狗児は子犬のこと。

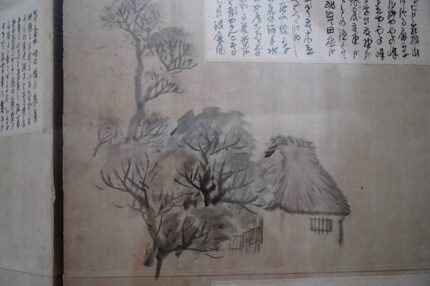

扇面に続いて与謝蕪村筆の俳句草稿に弟子であった呉春が絵を添えた屏風があった。

以下二作は添えられた生活感ある呉春の絵画部分。

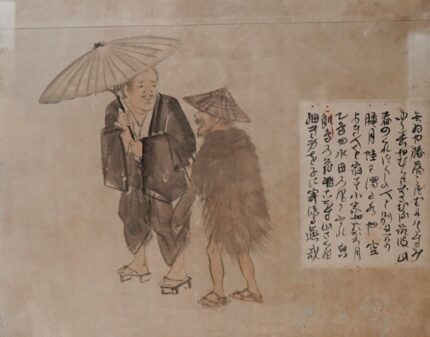

「蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画」

「蕪村自筆句稿貼交屏風 呉春画」

貼り交ぜの絵画は当然一発で

決めたに違い無い。

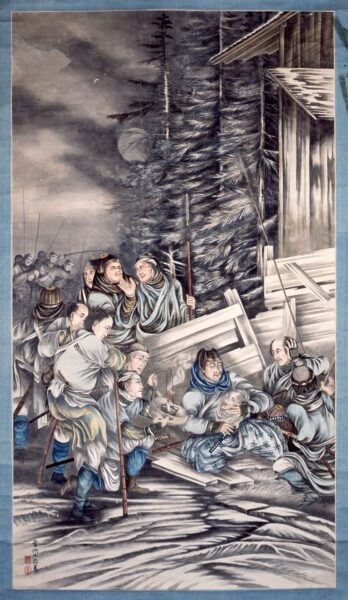

安田 雷洲作「赤穂義士報讐図」

安田 雷洲作「赤穂義士報讐図」

(写真は同館のデーターベースから引用)

上掲作品は大石主税が吉良上野介の首級を抱いている。幕末時代の当作品は劇的な構図、陰影のグラデーションなど西洋の宗教画を思わせ、一瞥してドキッとした。

竹内栖鳳作「富士山図」屏風

竹内栖鳳作「富士山図」屏風

六曲一双の超大作。

(写真は同館のデーターベースから引用)

以下は美術館隣接の庭園「鶴舞園」の一部です。

少々危ないジグザク橋には、

少々危ないジグザク橋には、

今居る場所を意識せよ、足許を見よ

など禅の意味合いもあるらしい。

美術館の礎を築いた本間家は文字通り「日本一の地主」。かつ北前船で巨万の富を築いた商家でもある。往時は殿様以上の実力、実績があった。

『酒田照る照る、堂島曇る、江戸の蔵米雨が降る。』

『本間さまには及びもないが、せめてなりたや殿様に』

堂島は国内の米が集中した大阪の街。そこが曇り、江戸の米倉に雨が降っても酒田は照っている。万一殿様にはなれるかもしれないが本間様は絶対無理、と歌われている。

このたび新潟県人として嬉しかったのは、上杉輝虎(謙信)公や直江兼続の書状や漢詩が展示されていたことだった。

そもそも本間家が佐渡で成功し、酒田へと進出、さらに発展したこと、および米沢藩が越後春日山から上杉家を迎えた経緯などから越後との深い因縁を感じない訳にはいかなかった。

5月6日に酒田を再訪し、土門拳記念館などを観ましたので後日掲載致します。

次回は今旅の主目的鳥海山です。

5月4~6日まで秋田、山形へ行って来ました。

実は大型連休の後半、5月3日午後遅く出かけ新潟市一泊、その後本日まで秋田県にかほ市と由利本荘市に泊まり今夜帰ってきました。

実は長年ある患者さんの家で観ていて鳥海山の写真があまりにも素晴らしく、いつかこの眼で観たいと念願していました。

毎年「鳥海山行き」の計画を立てるのですが、都合の悪い事が起きては延び延びになっていました。

しかし今年は特別な不都合もなく実現、行ってきました。

鳥海山は秋田、山形県の境界にあり、当初上越市からだと交通不便と考えられ、大宮まわりで東北新幹線の利用を想定していました。

しかし一旦新潟へ行きますとそこから特急「いなほ」が使え、日本海沿岸の山形、秋田、新潟三県の細かな往来も案外円滑なことが分かりました。結果昔ながらの日本海沿いのルートで往復してきた次第です。

その間、5月4日、6日のブログ記事は出かける前の2日と3日午前に書き終え、予定投稿をしました。

中々雲が晴れないという鳥海山。やはり初日4日の山は見えませんでしたが、5日午後と6日は姿を現わしました。

本日は帰宅が遅くなりましたので旅のブログはお休み、次回は4日午後に立ち寄った酒田市のことを書かせてください。

また分校時代の思い出はほかにもいくつかありますので機会をみて書いてみます。

連休中、美術館を賑やかにして下さったお客様、守って頂いたスタッフ、誠に有り難うございました。無事帰宅し、あらためてお礼申し上げます。

短期でしたが美術館の花も少し変わったのでは無いでしょうか。

分校時代の出来事その2 バスにさらわれる。

小学校低学年、つまり分校時代のことです。家の前に国道(勿論砂利道です)があり、そこをバスが走っていました。当持バスは主に木炭車でゆっくり走り、特に上り坂では喘いだ末に止まることもありました。

家の近くお菓子屋さんにバス停がありました。そこから100数十メートル行くと次の停留所で、その間半分は上り坂でした。

よくバス亭付近に居て、走り出すバスの後方バンパーに飛び乗り上半身を乗せ、坂を上る途中スピードが無くなると降りるという遊びをしました。

危険な遊びでしたがほかの子達と一緒に飛び乗ることもありました。

ある日、私一人で飛び乗ったバスは性能が良かったのでしょうか、普段なら減速する坂をそのままの勢いで走りましたので降りることが出来なくなりました。

近くに居た姉が「ふかしちゃん!ふかしちゃん!」と叫んで追いかけて来るのがわかりましたが、途中で引き返したようでした。

必死にバンパーにしがみつきバスは次の停留所で止まりました。万一そのまま走り続けたならもうどうなったか分かりません。いけない事をしてしまったと後悔いっぱい、しょんぼりバス亭から歩いて帰りました。

私がバンパーに掴まったまま走るバスを見ていた人もいましたので、もう止めなさいと言われたかもしれません。

家に帰ると母が「ふかし行っちゃった!ふかし行っちゃた!と、泣きながらゆう子が走って来たんだよ」と言ってひどく叱られ、傍で姉が目頭をこすっていました。

この話は大人になっても母や姉から何度か言われました。

分校時代の出来事その1 お弁当コロコロ。

前回近くの分校で三年生まで学び、四年生から本校に行くこと。、四年生になって一回目の音楽授業で歌った「朧月夜」のことを書きました。

これ機に今の脳裡にある我が幼き分校時代の出来事を幾つか書いてみます。

本日はお弁当コロコロです。

分校の三年間は1学年1クラスでした。始業式や終業式などの重要な学校行事があると三学年揃って列を作り本校まで、主に国道を歩きました。

時にはお弁当持ちで本校に行くことがありました。

お弁当箱は時代により形に流行があり、一年生のある日の本校行きは筒状の丸いお弁当箱でした。ご飯の上におかずを載せる丸い蓋皿が付いているあれです。

ある日の学校行事はお弁当持ちで、150人ほどの行列は分校を出ました。私には何かと頼りにする二つ年上の姉がいましたので行列のどこかにいるはずでした。

その日学校から国道へ出てすぐの所で何かのはずみで大事なお弁当を手許から落としてしまったのです。

コロコロ、コロコロ、まるい弁当箱が道路を転がり、あわてて追い掛けましたが最後に蓋が外れご飯もおかずも飛び出しました。

何と無残なことでしょうか。皆に囲まれて、路面に飛び出したごはんやオカズをお弁当箱に戻しかありません。騒動を聞きつけた姉がやって来ます。案の定私は叱られ、二人で砂が付いたご飯とオカズを集めて器に入れました。

本校に到着しましたがお弁当のことばかり心配していました。お昼になると姉は自分の分から少し分けてくれ、ご飯に付いた砂を除けながら食べました。除けはしましたがしばしば混じっていた砂を噛みますし、本当に泣きたいくらいの辛いお昼でした。

落ち着きの無かった私は万事姉に子供扱いされていた幼少の話です。

『朧月夜(おぼろづきよ)の思い出。

菜の花畑に入り陽うすれ♪今ごろになると「朧月夜(おぼろづきよ)」の歌が浮かぶ。そもそも小学校の授業などみな忘れている中でこの歌の授業だけは時期、場所、雰囲気などを明瞭に覚えている。

一番だけ習った歌詞は以下だった。

菜の花畠に 入り日薄れ

見わたす山の端 霞ふかし

春風そよふく 空を見れば

夕月かかりて にほひ淡し

授業は初めての音楽室、初めての先生、初めて交わる生徒など初体験が幾つもあるなか、歌うということが重なり、緊張が鮮明な記憶に結び付いているように思われる。

そもそも校舎の都合などで私は三年生まで一キロ弱の分校へ、四年生から三キロ先の本校に通った。各学年とも分校は1クラスで本校3クラス。名の通り分校は子分のような存在だった。

「朧月夜」の授業が行われた音楽室には分校よりも立派なオルガンがあり、教室も立派。そもそも分校に音楽室などは無かったのでは。

勿論受け持ちの先生は初めてみる人、全く馴染みの無い本校の生徒とは交わったばかりだった。

そんなこんなで「おぼろ月夜」の授業が始まった。それぞれお利口さんになって一生懸命に歌った。

菜の花畠に 入り日薄れ

見わたす山の端 霞ふかし

春風そよふく 空を見れば

夕月かかりて にほひ淡し

どれだけ意味が分かっていたのか別にして、学校の行き帰りに菜の花がいっぱい咲いている畑を通ったし、春風は気持よかった。田舎とはいえもう四年生、山裾に霞がかかり、月が上っている情景も多分分かっていたことだろう。歌うたびに調子も声も出たにちがいない。

ところでが歌のあるカ所にくると皆私を見てクスクスと笑い始めたのである。そのカ所は「霞ふかし」だった。

私の名が玄(ふかし)だから、「霞ふかし♪」のところはこらえきれないのか。最後には教室中爆笑になった。緊張して始まった授業ゆえこんな時の開放感は計り知れない。

皆大いに楽しそうだったが私はなにがしか弁明してうつむくしかなった。特に本校の生徒には初めて聞く変な名だからなおさらだったことだろう。

少し月日を経て「案山子(かかし)」を習った。山田の中の一本足のかかし♪。山田君を見ながら皆と一緒に笑った。しかし山田君の場合どの程度の笑いだったか、思い出せない。

NHK児童合唱団「朧月夜」

「朧月夜」の「夕月かかりてにほい淡し」の「にほい淡し」は説明されたとしてもよく分からなかったに違い無い。

また二番もあるのに一番だけだったのは4年生ではそれが精一杯だったのだろう。

「朧月夜」を習っていて良かった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 先週の種々 再び柿崎海岸 氷飾り。

- 2026年倉石隆は「少女を囲んで展」。

- 今年の陶芸展示 暖かすぎた日。

- ハクガンが戻った 標識首輪の個体。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月

「

「