頑張れ野尻湖。

昭和20年代中頃から、私たちは春秋によく野尻湖を訪れた。

池の平の「池廼家」さんとともに野尻湖の「藤家旅館」にはとてもお世話になった。

独特の大きな声の当時のご主人が運転するモーターボートで巡った湖畔の新緑や紅葉の美しさは忘れられない。

食卓のワカサギの天ぷら、信州味噌の味噌汁、野沢菜漬けなどは香りまでよみがえる。

母が昭和24年1月生まれの妹を抱いている「藤屋」さんの桟橋。

母が昭和24年1月生まれの妹を抱いている「藤屋」さんの桟橋。

このころから父は齋藤三郎さんの作品を集め始めたようだ。

(私は前列右端)

昭和27、8年ころの弁天島で。

昭和27、8年ころの弁天島で。

たいてい野尻湖は静かだった。

ところで上信越高原国立公園とよばれていた時代、妙高山も黒姫山も戸隠も、

そして野尻湖も等しくその中に含まれていた。

それが平成27年3月27日に同国立公園から切り離されて、妙高戸隠連山国立公園が成立した。

公園の名称に妙高と戸隠、二つの名が躍り出て冠された。

ではあの美しい野尻湖は?と思わず考える。

そして黒姫山も。

以下は環境省のホームページの冒頭にある案内文である。

「妙高戸隠連山国立公園は、平成27年3月27日に、32番目の国立公園として指定されました。

新潟県と長野県の県境に位置し、妙高山、飯縄山などの火山と、戸隠山、雨飾山などの非火山が連なり、

多様な山々が密集した公園です。堰止湖である野尻湖は、ナウマン象の化石の発掘でも有名です」

野尻湖が飯縄山や雨飾山とともに書かれてほっとしたが、黒姫山や焼山はここでは「など」に括られている。

野尻湖はナウマン象の化石発掘もあろうが、なにより妙高山と黒姫山に抱かれた美しく大きな空間スケールが命だ。

世界に冠たる絶景として、野尻湖には連山と協調してさらに頑張ってほしい。

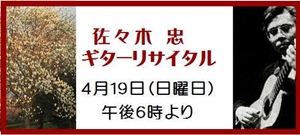

佐々木忠さんの演奏会が盛会のうちに終了しました。

今夕樹下美術館で催された佐々木忠さんのギター演奏会は、会場いっぱいのお客様で盛会でした。

当館はコンクリートの一体駆体のため弦楽器の音は大変ほど良く響きます。

昨日お書きしました曲の印象は本日はさらに具体的に感じられました。

演奏は誠実な先生らしく端正で品格あふれたものでしたが、刺激的でもありました。

終わってみますと自分の中で眠っていた様々な感受性が目を醒まし、

何故か賢くなったような不思議な気持ちにさせられたのです。

昨日ふれませんでしたが、「浜辺の歌」は涙なしに聴けませんでした。

そしてアンコールの「キューバの子守歌」は素朴で意外でとても良かったです。

先生、本当に有り難うございました。

雨降りの中ご来場の皆様に心から感謝申し上げます。

素晴らしかった佐々木忠さんのギター演奏会 樹下美術館と近隣の環境。

本日午後2時から満席の上越文化会館中ホールで行われた佐々木忠さんのギター独奏会は素晴らしかった。

中世イタリアのリュート曲から始まりバッハの無伴奏組曲、そして現代音楽、最後は浜辺の歌など日本の海の歌が奏でられた。

マイクも無しに10本の指が直接弦に触れて演奏されるギター。

極めて繊細かつ多彩な技術をもって時代と国々の背景を見事に伝えてくださった。

定形の拍子と音階を越えて奏でられた佐々木氏へのW・バーチ(1987~)による献呈曲「遭遇」では、

モダンでアジアンな異次元世界に迷い込む楽しさに包まれた。

明日樹下美術館でも氏の演奏会がある。

満席の予約になり、主催者として楽しみ以上に緊張が増してくるのを覚える。

さて周囲はソメイヨシノを終えてヤマザクラが新緑と溶け合う季節になりました。

ソメイヨシノが景観、時に観光の対象であるのに対してヤマザクラは環境そのものです。

最近あれこれブログのヘッダーを変えてみましたが、どうもしっくりしません。

本日ヘッダーを近くの大潟スマートインターチェンジ付近のヤマザクラの道にしました所、

ようやく落ち着きました。

ヤマザクラが終わりましたらまた変えようと思いますが、春というのは忙しい季節ですね。

最後ですが本日午後、昼食に寄った樹下美術館の庭にオスのキジが現れました。

もともとキジが住んでいた場所でしたので、こうして見えると安堵します。

当館カフェからしばしば鳥たちが見られます。

当館カフェからしばしば鳥たちが見られます。

以前母キジが数羽の子連れで庭を横断しました。

本日のご来館の皆様、有り難うございました。

JCVの取材「樹下美術館のカフェはピクニック」 穏やかな夕暮れ ギター教授佐々木忠さんのご来館。

本日昼休みにJCV(上越ケーブルヴィジョン)の取材がありました。

樹下美術館のような小規模な個人美術館にとって、

地域の新聞や本日のような取材など民間広報は本当に有り難いのです。

レポートやインタビューをされた女性の質問や感想は分かりやすくとても適切だと思った。

レポートやインタビューをされた女性の質問や感想は分かりやすくとても適切だと思った。

カフェでは席が半地下的に低いことを「目線が低くてまるでピクニックにきたみたい」と仰った。

思いもしなかった素晴らしいコメントでした。

明日は上越文化会館で、明後日は当館で演奏されるギタリスト佐々木忠さんが今夕お見えになりました。

穏やかな紳士で展示作品を熱心にご覧になり、明後日予定の演奏会場を評価してくださいました。

私たちは上越文化会館の演奏も楽しみに聴きに行きたいと思っています。

夕陽を浴びて酔い夢み満足するしだれ桜 テネシアン魂。

久し振りに丸一日の晴れでした。

本日大勢さんに混じって外国人のご家族が見えて英語のメモがノートに残されていました。

楽しまれた様子を喜んで拝見しました。

また知人が、テネシー州の邦人会社で管理職が長かったご夫婦をお連れしました。

現地で義理堅いテネシー人(テネシアン)に気に入られ、

「どうだ一緒にヤンキー(北部人)と戦わないか」と

本気のような冗談を言われた、と笑って仰いました。

ボニー・レイットとノラ・ジョーンズの「テネシーワルツ」

絢爛たるグラミー賞歴に輝く二人のカントリーソングはブルースの彩りで何も言うことがありません。

大御所のボニーは ノー・ニュークス、アムネスティ・インターナショナルなどの活動も熱心だ。

写真は夕刻間近に撮りました。

明日散るかもしれないシダレザクラは、何かもう夢の真っ最中という風でした。

夕陽に照らされ、花であることに酔い、ひたすら満足しているように見えました。

花というのは凄いですね。

良い日だったのですが本日ウグイスの声はしませんでした。

声の良いウグイス。

3,4日前からウグイスが庭で鳴きだした。

例年、最初の頃はぎこちなく鳴き、段々と上手くなる。

しかし今年のは、最初から良く通る声で艶やかに鳴いている。

どこかで練習をしてきたのだろうか。

本日まだ陽が射していた頃、バラの茂みで。

本日まだ陽が射していた頃、バラの茂みで。

警戒心が強くじっとしていない。

寒い一日で午後は雨も降ったが明日は良いお天気らしい。

明日、ウグイスはどんな声を聞かせてくれるだろう。

巣箱を掛けたのにコムクドリは未だ来ない。

「○○をどうするか」から「○○をこうしたい」へ。

一昨日、当県の県議会議員選挙が終わりました。

多くの候補者さんたちはしばしば以下の様に言われました。

「○○をどう作っていくか」

「○○をどう生かしていくか」

「○○とどう向き合うか」

などなど、これらは課題を主におっしゃっているものと思われます。

しかし大抵市民は課題について分かっていますので本当は、

「○○をこう作りたい」

「○○はこう生かしたい」

「○○とはこう向き合いたい」

と具体的方法やビジョンを明確に述べて頂きたいのです。

課題を語るだけでは時間と税とチャンスの無駄使いを避けられません。

また、チェック、代弁、相談機能だけが議員さんのお仕事でしょうか。

アイディアを磨き提案し、議論や地域をリードされることも願ってやみません。

このようなことは上越市議会にも言えるかもしれないと思っています。

本日は火曜で休館日。昼休みに庭仕事をしていましたら、来館者さんがお二人見えました。

やはり冬期以外休館なしにする決定は良かったと思いました(5月1日からです)。

その昔、春陽の林でセレソ・ローサ。

連日の低温続きで桜は開花したままです。

寒くて花びらたちは枝にしがみついているように見えます。

このような年は何度か経験したように思われます。

それなのに、私たちはついつい「今年は変わっている」「こんな年はない」と言います。

何回も寒波が来た三月、そして今冷たい雨に降られる桜を見ては無理もありません。

対して、今年は順調で良い年だ、などとは滅多に言わないのではないでしょうか。

自然も四季もそれなりの都合があるのでしょうから、「変わっている」でけでは少々気の毒にもなります。

さて優れない本日の午後、カフェの窓辺に座られた女性に挨拶をしました。

私のブログをご覧になっているそうで、以前の小山作之助のシリーズが良かった、

最近では蒸気機関車の記事が面白かったと褒めて頂きました。

個人美術館は館長が見られている面があり、自分は一種の展示物かもしれないと想像されるのです。

それで恥ずかしいのですが、自らのあれこれを書かせて頂いている次第です。

さて以下は懐かしいペレス・プラード楽団のマンボ「セレソ・ローサ」(チェリー・ピンク)です。

相変わらずポピュラー主体で申し分けありませんが、晴れ晴れとしたトランペットは満開の桜にピッタリです。

その昔、昭和40年ころまで大潟区には広大な松林が広がり、四季折々遊びに行きました。

ある春私の中学時代、そこで近所の高校生がトランペットでセレソ・ローサを吹きました。

林間に山桜が咲く希望の四月にふさわしく、高らかに響いたのを思い出します。

本日賑やかにして頂いた樹下美術館 北陸道大潟SIC-柿崎ICの春錦(はるにしき)。

20名以上で賑わい、30名以上で大入りの樹下美術館ですが、本日40人名様を越える入館がありました。

およそ4分の3の方達が展示をご覧になったそうです。

展示もカフェも小規模ですが、皆様のお陰と深く感謝いたしてます。

大潟SIC-柿崎ICの間、高速道路に沿った桜。

大潟SIC-柿崎ICの間、高速道路に沿った桜。

ゴルフ帰りの夕刻でしたが、花の色と濃淡に変化があり、春錦と呼びたいほどの美しさでした。

ゴルフは100の成績で3位賞をいただきました。

もう少し頑張ります。

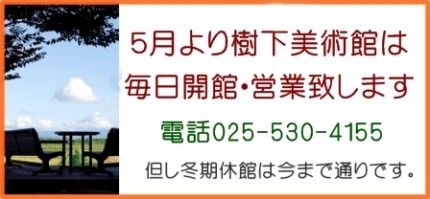

5月から休館日無しの毎日開館・営業を致すことになりました ほか二つの宣伝です。

お陰様で樹下美術館は今年満8年を迎えています。

皆様のご好意で少しずつながらお客様が増えるようになりました。

ところで2007年の開館以来、毎週火曜日を休館日とさせて頂いていました。

●それを来る5月から休館日無しの毎日開館で営業を致すことになりました。

しばしばく火曜日に来館される方をお見かけすること。

さらに冬期にお掛けしている二ヶ月半余の休館のご迷惑を緩和したいとも考えました。

当分、火曜日は静かであろうと思われますが、どうかご利用ください。

当分、火曜日は静かであろうと思われますが、どうかご利用ください。

●お陰様で佐々木忠先生のギター演奏会は沢山のお申し込みをいただきました。

●お陰様で佐々木忠先生のギター演奏会は沢山のお申し込みをいただきました。

4月19日の夕べが心待ちされます。

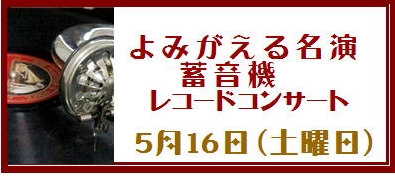

●皆様お忙しいことと存じますが、以下5月16日のレコードコンサートにも

お暇を見てどうぞご来場ください。 昨年大好評をいただきました会です、お楽しみに。

昨年大好評をいただきました会です、お楽しみに。

ご予約は樹下美術館窓口で、あるいはお電話025-530-4155でお申し込みください。

昭和時代を撮るドラマで喫煙場面は難しいことの一つかもしれない。

DVD化された松本清張原作のテレビドラマ「砂の器」(2011年放映)を見た。

以前にテレビで見た映画とかなり台本が違っているように思われた。

このたびも達者な役者さんたちによる興味深い作品だった。

昭和30年代中頃を時代背景として作られた映像は、

服装や交通手段、あるいは通信手段など時代の独特さに相当忠実だった。

ところでストーリーとは全く関係のない事で以下が気になった。

喫煙シーンだ。

近年着実に喫煙者は減っている。

昭和40年以後の統計では男性のピーク時(昭和41年)の喫煙平均は83,7%だったという。

昭和時代の映画の登場人物たちは多くのシーンで盛んにタバコを吸った。

しかし2014年の男性は30,3%(JT調べ)にまで減少した。

その中にあって昭和時代に忠実たらんとするドラマや映画に於いて、喫煙場面はやはり避けられないのだろう。

今夜、ドラマの何カ所かの場面で登場人物たちが喫煙した。

だがタバコを吸わない俳優にとって、役であっても喫煙は抵抗があったにちがいない。

本日色々な役者さんが役柄上タバコを吸った。

本日色々な役者さんが役柄上タバコを吸った。

渋くてとても良い演技をされたこの役者さんは非喫煙者のように感じた。

つらかったのではないだろうか。

減ったとは言え、欧米先進国に較べれば日本の喫煙率はまだ高い。

オリンピック開催までもっと減らそうという国家的目標が掲げられている。

このようなトレンドの中で昭和のリアリティに迫ろうとするドラマや映画ではどうすればいいのだろう。

煙は出るが無害な代替え品(可能か否かわかりません)が必要なのか。

あるいはいっそ全く吸わなくとも、ドラマは無理なく成立するようにも考えられるが、どうだろう。

余談ですが、烏丸せつこさんが元気に登場して何故かほっとさせられました。

高田の県立大学と県立病院の桜 樹下美術館近隣の新堀川公園の桜 陶齋の母は素晴らしい人だったという。

ようやく晴れた日、気温はさほど上がらず引き締まった感じの好天でした。

高田の病院に見舞いの用があり、帰りに付近を散策しました。

澄んだ大気のもとで、若々しい桜が咲きほこる爽やかな景観を堪能しました。

新潟県立中央病院の外観はピンクでなく桜色なのが良く分かりました。

新潟県立中央病院の外観はピンクでなく桜色なのが良く分かりました。

そして以下は今日の新堀川公園です。桜の数はそう多くないのですが、命盛んで明るい光景でした。

本日、新堀川公園の右岸から。

本日、新堀川公園の右岸から。

本日見附市から来られたご夫婦は熱心に展示をご覧になりお褒め頂きました。

昨年に続き新堀川の桜を見てから当館へ寄られたということでした。

来られたご主人のお父様は齋藤三郎さん(陶齋)のお母様をよく御存知だったそうです。、

お母様は陶齋の少年時代に洪水で亡くなられますが、大変に素晴らしい人だったと、父から聞いていたと仰いました。

齋藤(陶齋)さんの美しい花の器や、兄・泰全師の出家は母の不慮の死が関係しているのでは、とますます思いました。

本日ご来館の皆様、まことに有り難うございました。

4年に一度の選挙はフナ釣りと桜の季節。

自分の小学生は低学年のころからよく大潟区の池に行って釣りをした。

JRの潟町駅のすぐ東にある小さな御手洗池か、遠くて大きな朝日池へ行った。

長い竹の一本竿を覚えたばかりの自転車にくくりつけ、

下水脇などでミミズを掘って空き缶に入れて出かけた。

近所の友達と一緒だったり、一人でもよく行った。

時経て昭和50年代、喘息で通ってこられた小学生の患者さんからヘラブラ釣りが面白いです、

と聞いて何年か再び朝日池に通ったことがある。

ちょうど今頃からフナやコイの浅場への乗っ込み(産卵)が始まり、よく釣れる。

雑木林のヘリで釣っていると、遠くの田んぼを走る選挙カーの音声が池面を伝わって

次々と聞こえてきたことがあった。

統一地方選挙は4年に一度4月に行われる。

本日、ある候補者の一行十数人の方が、樹下美術館に寄ってお茶を飲まれたと聞いた。

寒い日だったのでほっと一息つかれたことだろう。

候補者の皆さん体に気を付けてどうか最後まで頑張って下さい。

釣りを勧めてくれた小学生の患者さんはすっかり丈夫になり、後年スポーツインストラクターとして一家をなした。

立派なお孫さんもいるらしい。

(現在大手スポーツ用具販売会社で東日本本部のCEOをされているようです)

明日はお天気が回復する模様だ。

イースターエッグ。

昨日クリスチャンの方からイースター祭の卵(イースターエッグ)を頂いた。

大変愛らしくきれいに作られている。

イースター祭は春分の日の最初の満月の次に来る日曜日ということ。

昨日5日がそれに当たっていた。

死後三日のキリスト復活は教義の根幹で、この日は年間で最も大切な日だという。

卵は復活の象徴であり、ペイントされ飾ったり贈ったりして祝われる。

ところで、卵は多産と言われる兎が隠してしまうと伝えられる。

この日、子どもたちは兎が隠したと言って互いに卵を隠し合いそれを探す遊び(エッグハント)に興じるという。

ほかにスプーンで転がす遊び(エッグロール)もあり、何とも素朴だ。

卵は固ゆでしてあり食べられる。

あやかって小生も一つ。

次のクリスマスローズの写真には2個の卵が隠されています。

すぐにお分かりだったと思いますが、下の写真の丸がそうです。

簡単でしたね。

このところ雨が続き寒さが戻っています。明日も寒そうですが次第に晴れるようです。

〝貴重な卵を有り難うございました〟

雨の中、手品のように庭は華やかになりました。

雨が続いていますが、あっという間に庭は芽吹き、蕾が膨みました。

つい2週間前の樹木は枯れ木、枯れ枝同然でした。

あまりの変化に手品でも見ているようです。

本日、今どんな花が見られますか、とお電話があったそうです。

ミツバツツジとチューリップが咲き始め、クリスマスローズは盛りです。

さらに、デッキのそばの若い桜も見頃を迎えています。

以下この数日に見られている草木の様子です。

シモツケ シモツケ ミツバツツジ ミツバツツジ チューリップ チューリップ イタヤカエデ イタヤカエデ ミツバツツジ ミツバツツジ |

モミジ モミジ チョウジザクラ チョウジザクラ カシワバアジサイ カシワバアジサイ ナツツバキ ナツツバキ ツクバネウツギ ツクバネウツギ |

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月