花鳥・庭・生き物

晩秋の近隣 朝日池のコハクチョウなど。

穏やかに晴れた日曜日。午後から近くを車で回りまた歩いた。

ヨモギは枯れてますます乱れる。

ヨモギは枯れてますます乱れる。

ヨモギのような頭髪(蓬髪)で浮かぶのは、私の年では将棋の升田幸三名人。

珍しく日中の朝日池にコハクチョウがいた。

厳しい冬を前に草の実をあさるのに忙しいスズメ。

厳しい冬を前に草の実をあさるのに忙しいスズメ。

大勢で楽しんでいるようにも見える。

本日は温かく、車は車外温度18℃を示していた。本来なら18℃は春に冬鳥たちが北へ帰っていくような気温。

昨夜小島先生を高速バスの停留所へお送りしたとき、頭上でカリカリカリと雁の声が賑やかだった。今冬はハクガンにも是非来てもらいたい。

昨冬のドカ雪で朝日池のねぐらを埋められた白鳥たちは、多方面に避難を余儀なくされて大変だった。

私達の生活も非常に苦労した。今冬ドカ雪だけは勘弁してもらいたい。

トンボの日向ぼっこ 文字を打つと再起動が始まる障害とミルク。

昨日まで続いた好天から一転して本日は雨降り。シトシトと続き、ある方は畑仕事は一休みと仰った。

その昨日の美術館の庭は赤トンボが沢山。日だまりを求めて羽根を広げていた。

本日の雨でトンボたちはどうしているだろう。セルロイドやセロファン紙で出来ているようなトンボの体。血液のようなものも見当たらない。普段は、スカスカとした体内の空間を温め保温を行っているのだろうか。とても冬を越せるような形状ではない。

さて今朝のこと、パソコンで文字を打ったところ、画面が暗くなり再起動が始まるという異常が起きた。ワードも一太郎もブログも検索やメールも、一文字二文字ですぐに再起動。何度やっても同じだった。

午後、お世話になっている信越情報のA氏が来てくださった。例によって普段見たこともない画面を次々に出して調べていく。だが重大な症状にも拘わらず原因が見つからない。

キーボードかなー、と仰ったとき、あることを思い出した。

今朝の食事でテーブルにミルクをこぼし、一瞬キーボードまで届いた。急いでボードを持ち上げ、テーブルとボードの底を拭いた。キーの部分にはかからなかったのでやれやれと思った。

だがその話を聴くやA氏は、「アッ、それそれ、それです」と言った。

A氏は車に積んであるキーボードを取りに行き、取り替えると症状はピタッと収まった。

ミルクはたしか裏側しかひたらなかったと思ったが、どこかから中へ侵入したらしい。

それを使っていてください、と仰り、現在そのキーボードで打っているところ。

よく晴れた日曜日 外で朝昼兼用食事 古径記念美術館の「室君」 美味しい樹果。

昨日日中、雲一つ無くよく晴れた日曜日、昼近く美術館で朝昼兼用の食事をした。

真裏のテーブルで食事。

真裏のテーブルで食事。

右向こうのモミジは、10年前に以下の様でした。

植えて二年目2012年10月下旬のモミジ。

植えて二年目2012年10月下旬のモミジ。

今年10年経ち、成長の早さに驚かされます。

午後晴天に誘われ小林古径記念美術館と歴史博物館を訪ねた。

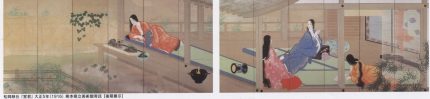

古径美術館の「永青文庫所蔵 近代日本画名品展」は後期展示となり、特に小林古径「鶴と七面鳥」および松岡映丘「室君」が印象的だった。

「鶴と七面鳥」は想像以上に大きく、生きものとして美術品として大いに迫るものがあった。

以下は第二室の「室君(むろぎみ)」。

六曲一双で左右の隻(せき)に別れている。

六曲一双で左右の隻(せき)に別れている。

女性は一見お姫様のようだが兵庫県はかっての室津の遊女たち。

全体に白く細かな雨が描かれ、侘しさが漂う。

左隻

左隻

右隻では鼓が無造作に転がり、左隻の遊女の扇は破れている。

手入れされた盆栽や草花が物憂げな女性を慰めようとしている。

室君は一般的に遊女を指す言葉になったという。

奈良時代から栄えた港町室津の娼街は鎌倉時代に衰退し、来歴の物語は謡曲になっている。

詳しくはないが、遊女には神仏を説き伝える役割もあったらしい。

降りしきる雨、見棄てられた鼓、破れた扇、所在なげな遊女、設えの格調、着物からこぼれる乳房、、、。

大正6年作の屏風に港町の栄枯盛衰と、支えてきた女性たちの悲喜が漂う。

隣の博物館で催されている「みほとけ」の慈悲が室君と呼応しているようでもあった。

歴史博物館の仏像も三度目、一応お別れをしてきた。

美術館では担当の説明を受けるグループがあり、少し耳に障ったため、あらためて「室君」ほかをを観ようと思う。

帰路、疲れて運転中に眠くなった。

午前の食事が少なすぎたせいかもしれない。

帰って口にした京都は老松の樹菓。

帰って口にした京都は老松の樹菓。

下の白い部分は砂糖で固められている。

とても甘くて美味しかった(左・キンカン?右クルミ)。

お客様から頂戴しました。

お菓子を食べ、熱いお茶を沢山飲んだら気分が良くなった。

美術館も博物館も駐車場はいっぱい、二つの展覧会は成功している。

芸術文化の成功は本当に貴重なことだと思う。

大池いこいの森にアオハダの樹 開館から樹下美術館にも。

過日大池いこいの森を散策した。

その折所々でアオハダの樹を見た。この樹は美術館の前庭に株立ちのが4本植わっている。15年前の開館に際し、清里区の「丸山隆光園」さんが植栽された。

株立ち(幹から複数の子株が生える形)する雑木で、野の爽やかさがあり、気に入っている。秋に赤い実をつけ、目に留めた方から、何の木ですかとよく訊かれる。庭木としては珍し方かな、と考えていた。

玄関向かって右のアオハダ。

玄関向かって右のアオハダ。

7本の株立ちでしょうか。

これは実がなりません、雄の樹のようです。

以下は過日の大池いこいの森で見たアオハダです。

ある時期1960年代のころからか、庭に雑木を植える事が広がったように思う。従来のモミジに加え、エゴノキ、ニシキギ、マユミ、メグスリノキ、コハクウンボク、コナラ、アオダモ、ナツハゼなど雑木である落葉広葉樹が植栽されるようになった。

雑木の庭は写真集などで楽しんでいたので、美術館の庭はそれに準じてもらった。

だがアオハダは植栽されるまで知らなかった。それが4株も植栽され、珍しい樹ではないかな、と考えつつ馴染んだ。ところが先日、大池いこいの森で初めてアオハダがあることに気づいた。しかもまさか何本も目にし、驚くやら嬉しいやら。

アオハダの良い所は、よく株立ちする、丈夫である、木肌が面白い、雌の木は赤い実をつける、葉が爽やか、など良いことづくめではないだろうか。

ところで灰色の幹なのにアオハダ。

これは灰色のサギをアオサギと呼んだように古い日本(平安時代前)では緑や灰色などは広くアオ(青)と言うことが多かったらしいのです。万葉集では灰色の雲を青雲と称し、また今でも顔色が悪いことを、顔が青いと言うのも同じ訳があるようです。ちなみにアオダモの木肌もやや明るい灰色です。

ご来館の際にはどうかアオハダを眺めてみて下さい。

大池いこいの森 沢山のオヤマボクチ、さっそくのエナガ。

今日午前中仕事を終えて直ぐ新潟市へ向かう予定だった。

目的は市内二カ所の展覧会。だが午前6時ころまで全く睡眠が取れなかった。半日の仕事はちゃんと出来たものの、午後新潟市までの運転に自信が持てず、美術館の妻に電話して新潟を延期した。

急に暇になったが晴れてきた空を見て、昨日のブログの通り頸城区の大池いこいの森へ行った。

すると期待したことが起こった。

以下ちょうど1時間の行程でした。

ビジターセンターで車を降り、であい大橋を渡る。

ビジターセンターで車を降り、であい大橋を渡る。

水を放出しているのか、大きく湖底が現れている。

橋を渡るとさっそくオヤマボクチ。

橋を渡るとさっそくオヤマボクチ。

沢山花がついている。

大きな葉はソバのツナギとして用いられていたという。

そのオヤマボクチが左手(池側)の斜面に沢山咲いていた。

これほどあるとは知らなかった。こちら側を見過ごしていたらしい。

これほどあるとは知らなかった。こちら側を見過ごしていたらしい。

ハート型の葉が連なって上に登っていた。

ハート型の葉が連なって上に登っていた。

何かラッキーな眺め。

折り返すと鳥の声。シジュウカラとエナガの群が近づいてきた。

移動する群に遅れないよう必死について行く。

昨日ビオトープで見たウルシ?の実をシジュウカラが食べている。

昨日ビオトープで見たウルシ?の実をシジュウカラが食べている。

そしてついに、

行く手の枝にエナガが止まった。

行く手の枝にエナガが止まった。

急いでシャッターを押す。

モニターを見るまでシジュウカラかもしれないと思った。

エナガだと分かり幸運、しかも正面、ピントもそこそこ合っていた!

7月の発作以来、意識はするが中々早く歩けない。どうしてもノロノロ、ブラブラとゆっくりになる。

しかしあちこち眺めるのに、本日はそれで良かったと思った。

今後また近隣を歩きたい。

橋を渡ってほぼ一時間。

橋を渡ってほぼ一時間。

暮れてきた湖面(湖底)がシックな模様を描いていた。

大池でエナガと出会う。

一日で願い事が叶って嬉しい。

雀より躯体が小さいエナガは忙しく動く。一枚だけピントが間に合い誠に幸運だった。

歩けば何かと出会える。出会えなくても歩くだけで良い。

ところで昼過ぎの美術館で女性がしゃがんで写真を撮っていた。網に変わったホオズキだった。過日の拙ブログでフジバカマをご覧になり、見に来たと仰った。

美大出の方で展示も観たいということ、また山野草もお詳しかった。

斯く時には遠く新潟市あるいは長野市の方が、ブログをご覧になり当地の展覧会や当館へ来られる事があることを知り、とても有り難い。

決して上手く書けているとはいえないブログ、これからもどうか宜しくお願い致します。

最後ですが美術館に行く前、仕事場の駐車場でジョウビタキを見ました。

色々連ねてしまいました。

秋の大池いこいの森のビオトープ。

およそ薄曇りの本日水曜日、高齢者福祉施設を回診の後大池のビオトープを歩いた。

足元や上の方などをキョロキョロ見ながら歩く。

ヤマボウシの実が残っている。

ヤマボウシの実が残っている。

樹下美術館のを食べたことがあり、うす甘く糊のような感触でした。

写真にアマガエルが写っています。

もうじき冬眠なのでしょう、じっとしていました。

本日は以下の実に注目しました。

バラパラとした房。細いヒモ状の柄に吊り下げられてる。

バラパラとした房。細いヒモ状の柄に吊り下げられてる。

ペンダントのようにも見えました。

木と葉の紅葉などからウルシの仲間ではないか、と思いました。木の背は大きくなく、まだ若いウルシなのでしょうか。

かぶれるのを気にして触りませんでした。

今度は池の側から入り、運良くエナガなどに出会えれば、と期待しています。

県立大潟水と森公園の歴史ゾーンのカッパ像はあまり見ないようにして歩けば良いかな、と考えています。

秋の花 その後は紅葉。

昨夜雨が降り日中秋晴れとなった日曜日。

来年秋に私の絵と写真の展覧会の予定があり、午前中その為のキャンバスの手入れをした。絵画は一定の精密を考えキャンバスにジェッソ(アクリル絵の具の白)を塗り、乾かして三種類のサンドペーパーを掛けて表面を滑らかにする。

一ケ月前から仕度をはじめ、10㎝角の3Dと称するもの30ヶとサムホールサイズ(22.7×15.8cm)といういずれも小さなキャンバス19枚にサンドペーパーを掛けるのが、本日昼過ぎにほぼ終わった。

さらにそれより幾分大きめのキャンバスも予定しているが、肝心のモーチーフはまだしっかり決まってはいない。今後体調を維持し最後までやりきれればと願っている。

本日午後、美術館に出向き庭の花を撮った。

今年はトクサの中にあったリンドウがすっかり少なくなった。10年くらい前にもそんなことがあり、自然と盛り返した。来年はどうなるだろう。

リュウノウギクとホトトギスはまだ増える勢い。来年シロバナホトトギスがもう少し増えてくれれば、と期待しているところ。

錦の庭というほどではないが、これからモミジやメグスリノキ、ニシキギなどの紅葉が始まる。

白鳥とカモメ 葡萄酢。

10月下旬となり寒さが定着した。

セーターを出し布団を替え、電気あんかを出して冬支度。エアコンのヒーターがサワサワと鳴っている。

吉川区梶の水田に白鳥の群。.60羽ほど食餌をしていた{昨日水曜日)。

吉川区梶の水田に白鳥の群。.60羽ほど食餌をしていた{昨日水曜日)。

昨年1月のドカ雪でねぐらの朝日池がすっぽり雪に埋まってしまい、

髙田のお濠ほか、一時多方面の水面を借りて過ごした白鳥。

今年は是非ともここで穏やかに越冬してもらいたい。

本日午後、一両日の強風が落ち着いた柿崎海岸を歩いた。

本日午後、一両日の強風が落ち着いた柿崎海岸を歩いた。

遠くに薄い虹が掛かり、ファインダーを覗いているとカモメが入って来た。

くるっと回って私の後ろに下りたち、一息つくと飛び去った。

くるっと回って私の後ろに下りたち、一息つくと飛び去った。

かってのスタッフが寄ってくれて葡萄酢というものを頂いた。

かってのスタッフが寄ってくれて葡萄酢というものを頂いた。

ナスとベーコンを炒めたもので美味しく飲みました。

お会い出来ませんでしたが、有り難うございました。

樹下美術館の秋の庭 きれいな声。

予報よりも良い目の晴れ間に恵まれた本日土曜日。

樹下美術館の午後の庭はホトトギスやリュウノウギクが貴重な陽の中で満開になっていた。

ホトトギスはよくもあの熱波に耐え、我が世の秋とばかりに今咲き誇っている。

ホトトギスはよくもあの熱波に耐え、我が世の秋とばかりに今咲き誇っている。

10年以上も前に富士山麓の庭から送られたリュウノウギクはすっかり定着した。

10年以上も前に富士山麓の庭から送られたリュウノウギクはすっかり定着した。

きれいな声だ。奏でているのはウクライナの民族楽器だという。

秋、近隣の花巡り。

日中爽やかに晴れた土曜日。

数日前から近隣のコスモスを見たいと考えていたので午後車を走らせた。吉川区長峰、大潟区岩野、そして頸城区内の下吉野や花ケ﨑などを巡り、ほかの生き生きとした花も見ることが出来て楽しかった。

鉢やプランターを上手に使って美しく咲かせている。

鉢やプランターを上手に使って美しく咲かせている。

心から花が好きなお宅に違いない。

頸城区内の道標。一心は心の花。

頸城区内の道標。一心は心の花。

ここからのラブレターやお願い状なら心打たれるのでは。

多様な美しさとファンタジー。

花の魅力とともに育てている方達の優しさが心に響いた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月