花鳥・庭・生き物

咲き始めた秋の花。

最近季節の移りかわりについて、「早い」などと不平を言う気にならなくなった。

早いも遅いも無く一日を生きる。日の長さもそれに見合っている、と感じるようになった。

樹下美術館の庭は夏休みを終わり、ようやく秋の花が咲き始めた。

ホトトギスやシュウメイギク、わけてもホトトギスは咲き乱れるほど旺盛に花開くに違いない。

かなり増えてきた白花ホトトギス。

かなり増えてきた白花ホトトギス。

髙田のある寺院の庭のように沢山増えてほしい。

産卵するアゲハ 「Poor Butterfly(プア・バタフライ)」という曲。

仕事場のカーポートの後ろにキンカンを植えて5年は過ぎた。

蝶、わけてもアゲハ蝶の仲間は好んで柑橘系の木に産卵する。毎年何羽かの蝶がこの木に丸く小さな黄色の卵を産み付ける。

孵化した幼虫は旺盛に葉を食べるので木は思ったように大きくなれなかった。だが木の我慢の甲斐あって、今春から一気に大きく伸びた。

すぐそばのブットレアの花がよく蝶を集めるので、二本の木は大変相性良く見える。

去る9月16日、アゲハ(ナミアゲハ)がヒラヒラとキンカンの周囲を飛び、産卵した。

去る9月16日、アゲハ(ナミアゲハ)がヒラヒラとキンカンの周囲を飛び、産卵した。

この蝶の成虫(蝶の姿)としての寿命はわずか2~3週間といわれ、とても短い。産卵から孵化→幼虫→さなぎ、そして羽化、成虫まで全部をいれて精々50~60日程度、これを年に3,4回繰り返すらしい。

こんなに頻繁に生誕を繰り返せば、さぞかし辺りは蝶だらけになりそうだが、卵や幼虫は様々な他の生きものたちに食べられるため成虫になれるのはごくわずかということ。

それにしてもチョウなど、昆虫の複雑な成長過程は不思議に満ちています。

以下は1916年に発表された「Poor Butterfly(プア・バタフライ)」。

サラ・ヴォーンの「Poor Butterfly」 1956年。

導入や伴奏に東洋的な調べが混じります。

そして以下のようなことが歌われています。

“昔、蝶々さんと呼ばれる日本の娘が、アメリカから来た若者と恋に落ちた。彼女が思い出の桜の花の下で毎日佇んでいるのは、必ず帰る、と言って船出した恋人を待っているのです。哀れ蝶、いつまで待っても構わないと微笑むのに、心は悲しみでいっぱいなのです”

歌劇「蝶々夫人」をイメージして1910年代に作られたスタンダード曲。どこか東洋的な情感が漂い、まさに多くのアーティストによって愛され演奏されています。

曲はヴァース(前奏)が長いのですが、とても上手くコーラス(主要部)に繋がっています。

演奏されるスタンダード曲は、ヴァースが付くものが少なからずあり、特に歌唱でそれがよく歌われます。

「セプテンバー・ソング」や「思い出のサンフランシスコ」はじめ、両者がピッタリ合う曲は、曲調が高まり、感心させられます。

どうでも良いことかもしれませんが 咲いて笑みこぼれては笑む萩の花。

時代により言葉は変わる。

名詞の短縮がはなばなしく行われる一方、ちょっとした助詞や接続詞の類も変わるようだ。

恐らく昭和では馴染みが薄かった後者の例をいくつか挙げてみました。

・~といった (例)宅配といった方法で→宅配などの方法で

場所、方法、事情の例えで、「など」が加味される。

・~ことから (例)感染拡大していることから→感染拡大しているため(ので)

理由を述べるのに用いられる。行政の通知文から始まったように思う。堅い上から目線のため、一般では通用しそうにない。

・~だったり~だったり (例)秀吉だったり信長だったりが→秀吉や信長が

比較的若い世代の説明や感想によく登場する。以前は「や」で足りていたので聞いているとまだろっこしい。

・~の方は (例)結果の方は数日後に→結果は数日後に

今春久し振りに行政の説明会にリモートで参加たところ、あまりに多く「~の方」が付けられるので驚いた。

・~とは思う (例)良いとは思う →良いと思う

いつのころから多くなった。無難や穏便を意識しての表現だろう。

「とは思う」を聞くと(だがしかし,,,)が連想され、「本当はどうなの」とモヤモヤする。

私達は聖人君子ではないのだから、自分なりに「と思う」と言えば良いのに、もう無理なのか。気の使いすぎ、窮屈の中の曖昧、不思議な世の中になった。

以上、文脈次第では妥当な場合もあると考えられますが、たまたま気になるものを挙げました。

名詞は痛々しいほど短縮されますが、上掲の言葉はみな長くなっている点も不思議です。

時代の進化洗練を願いながら、はたしてどうなのか。それでも良いとは思う、このごろです。

家の萩が盛りになりました。

家の萩が盛りになりました。

「萩がこぼれる」を聞くと、「笑みがこぼれる」を連想します。

満開になったら再度載せてみます。

萩は古来日本で最も愛された花で、万葉集では梅よりも多く140余首もあるといいます。日本人は秋を最も愛したそうで、萩はそれを象徴する花ですね。

花言葉は内気、思案、柔軟な精神、などと記載されています。しかし私が見る限りとても丈夫で、こまやかで、時に大らか、さらに華やかな印象さえあります。

ころころと銀色の露を乗せた風情も格別です。しかし季節が進み葉が黄色になるころはさすがに無残を隠せず、早めに切りそろえるようにしています。

雲そして二羽の蝶。

ボリュームのある白い雲が多かった日曜日。

午後、仕事場のブットレアに二羽の蝶が来ていた。

雌雄の区別は分からなかったが、私にもナミアゲハとキアゲハだと分かった。蝶は希に異種でも交配をすることがあるらしい。

鳥は相手を攻撃することがあるが、蝶がそうするのを目にしない。平和な生きものだと思う。

早いもので本日で退院一ヶ月となった。

スズメの親鳥と若鳥 黒い蝶 積乱雲。

先日のブログで涼しさのあまり、果たして残暑はあるだろうか、と書いたが翌日から30度を超える日が続いています。

そんな日頃の何処へも行かない日曜日、いくつか目にしたものを記しました。

向こうは親鳥。

向こうは親鳥。

黒っぽく古びた感じだが、僅か1,2年の違いで貫禄十分になる。

上掲の若鳥や下の手前の若鳥の親かどうかは分からない。

スズメのつがいは春~夏に数回産卵、子育てをするので、年間10羽を超えるヒナ・若鳥を育てる可能性がある。若鳥は今ごろまでに一定数減るが、数の上では親より圧倒的に多数になる。

そのため今頃は、くちばしに黄色味を残す若鳥ばかり目立つが、本日黒々した嘴の親を見て珍しさに少々驚いた。

スズメは1年半~2年余の命を生きるという。一旦成長すれば親子に関係なく、集団の中でそれぞれ一生懸命に生きて厳しい冬を越えるらしい。

集団で田で食餌するスズメたちは庭の樹と行ったり来たりしていた。食事は鳥たちにとって水浴びと同様に無防備な時間でもあるため、捕食者の猛禽に備えて繰り返し樹木に戻るらしい。樹木の無いところでは電線や家屋などを往き来しているようだ。

同じ個体です。

同じ個体です。

いずれもいい加減なピントでファインダーも見ずに撮りました、お許し下さい。

蝶が来るよう、昨年ブットレアとヒヨドリバナ、それにフジバカマを植えました。ブットレアは3,4ヶ花をつけ、現在一つだけ咲いています。その場所で初めて蝶を見ましたので非常に嬉しかったです。

昼過ぎ関田山脈に出ていた積乱雲。

昼過ぎ関田山脈に出ていた積乱雲。

一部で降水し、遠雷も聞こえました。

夜になって近くで雷がゴロゴロと鳴り、風が吹きかなり激しく雨が降りました。

鵜の池のアイガモ 「Early Autumn(初秋)」 田の雀。

少々の蒸し暑さが戻った本日、午後の休養を有り難いと思った。

今夏はチョウトンボを見ていないと思い鵜の池へ行った。

もうチョウトンボの時期は終わったらしく姿がなかった。

静かな湖面をすいすい渡るアイガモが涼しそうだった。

池も海も初秋の趣きが漂っている。今後果たして30何度というような残暑はあるのだろうか。

以下は今ごろがピッタリの「Early Autumn」です。

多彩な活躍をしたスタン・ケントン楽団と自らのピアノによる「Early Autumn」。

戦前からの大御所ジョー・スタッフォードの「Early Autumn」。

今夏前半の熱暑、後半の低温は稲には良かったと聞きました。

炎天下の大潟水と森公園 ビロードモウズイカ(天鵞絨毛蕊花)、カラスザンショウほか、そしてカナトコ雲。

暑い午後、大潟水と森公園のオオウバユリはどうなったか、花は?と思い同所を訪ねてみた。

炎天の昼下がり西の駐車場に一台の車も無く、潟の里の1時間少々でも誰とも会わなかった。

人っ子一人居ない、誰とも会わない。

昔からこのような場所が嫌いではなく、むしろ好きである。小学時代の炎天下の畑で、「とこい、とこい、女だど」などと言いながら汗をかきかき一人オニヤンマ釣りをしていた自分が、昨日のように蘇る。

ここで長い刀のような変わった植物を見た。

ここで長い刀のような変わった植物を見た。

背丈1メートルはあろう。

ビロードモウズイカ(天鵞絨毛蕊花)というらしい。

先端に優しい黄色の花が一輪咲いていた。

先端に優しい黄色の花が一輪咲いていた。

今後沢山あるつぼみが次々に開いていくのだろうか、楽しみだ。

盛んに往来する大きなモンキアゲハ。

盛んに往来する大きなモンキアゲハ。

地上に影が写るので来たのが分かる。

中々止まってくれない。

一定の距離にレンズ焦点を固定し、適当にカメラを向けてシャッターを切ると

何とか一枚写っていた。

多数のいぼいぼが気になり、寄って撮ってみた。

多数のいぼいぼが気になり、寄って撮ってみた。

ぼこぼこした頂点に鋭いトゲがついている。

幼木や若木なら見たことがあるが、このような成木は初めて。

クサギやアカメガシワなどとともに、荒れた伐採地で真っ先に生えてくる。

この木の葉をアゲハの仲間が非常に好むという。卵を産み付けた後、孵化した幼虫が盛んに葉を食べるらしい。園内に何本もあると思われるが、忙しく往き来していたモンキアゲハのお目当てはこの木だったかもしれない。

また蝶が好きなクサギやヒヨドリ花もあちこちにあるため、この公園は彼らに好かれそうだ。

道すがらのマムシグサ(テンナンショウの仲間)の実。

道すがらのマムシグサ(テンナンショウの仲間)の実。

秋に向かって緑、赤と変わる。

最後は何といっても本日の雲。

強力に発達上昇する積乱雲は対流圏界面に達すると、それ以上上昇出来ず扇状に横に広がり、カナトコ雲の形を呈し霧消していく。

下から次々にもくもくと湧き出し、上昇し、広がり崩れる積乱雲。本日の関田山脈は随所でこのような生成が行われたと思われる。

これまで夏の大潟水と森公園はトンボや白蓮を見ていた。今夏、本日のビロードモウズイカ(天鵞絨毛蕊花)などという冗談のような名の植物や過日のオオウバユリ、さらに蝶など、夏に見るべき対象が色々あることが分かり、先の楽しみになった。

喉が渇いたので園内の自販機で飲み物を買った。

新潟県立大潟水と森公園のオオウバユリ。

当館が収蔵する齋藤三郎の絵画作品のなかに2点の「姥百合の圖」がある。堂々とした作品であり、一度この目で花を見たいと長年願っていた。

ただ10年も前、燕温泉から赤倉に行く谷筋で高い所から、姥百合らしき花を見下ろしたことがあった。急いでいたのと花まで遠かったので間近には見られなかった。

齋藤三郎「姥百合の圖」の2作品(60,7×およそ40,5㎝)。

齋藤三郎「姥百合の圖」の2作品(60,7×およそ40,5㎝)。

黄色い花もあるのだろうか。

ところが昨年秋、関山のあるお宅を訪ねた時、うちの庭に姥百合があります、とあるじが仰った。

案内してもらうと、枯れた茎に大きな実がなっていて、一つ取って頂いた。中にフワフワした雲母のような薄い種が沢山入っていた。持ち帰って田に面した当館の南の庭の一角にばらまいた。

だが庭は基本砂地なので湿り気を好みそうなウバユリの発芽は危ういかも、と案じている。

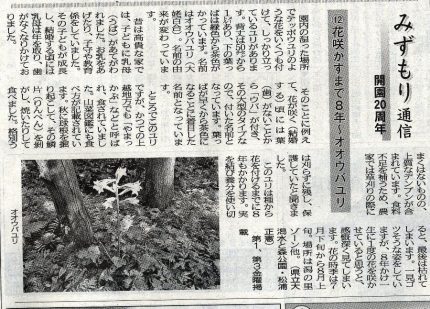

そんな折、本日の上越タイムス頸北版に「ー花咲かすまで8年ーオオウバユリ」という記事が載っていた。みずもり通信と題した大潟水と森公園海淵20周年の記事だった。

まだ間に合うなら是非見たい、と本日午公園に行った。事務所で、二カ所あるうち見やすい場所を教えてもらった。

だが行ってみるとなかなか見当たらない。想像した場所をどんどん広げながら何度も往き来して探したが駄目。もう一度事務所へ行くか、電話で訊いてみようかと思いながら引き返すと、なんとまあ、入って来た見やすい場所にあった。

二本のオオウバユリ。

二本のオオウバユリ。

まだつぼみだが、木漏れ日の林床で気高くも堂々としている。

しっかりした茎とチュチュのように広がる葉。

曲がるなどしている齋藤三郎の花から、名のように姥の老麗なイメージを抱いていたが、実際は毅然として真っ直ぐ。木漏れ日の舞台でポーズを取る女王の気品を漂わせていた。

花が咲くまでに8年かかるという貴重な植物。本日見たのは宝珠形をした蕾だったが、ぐんぐんと伸びて7つ8つと花を咲かせるらしい。

この先、花も楽しめるとはなんとも嬉しい。大潟水と森公園の貴重さを再確認させられ、今後の記事も楽しみ。

今どきから頸城平野の山裾や谷筋で咲くと思われる姥百合。庭に咲くという関山のお宅などは実に羨ましい。

雨の庭で。

連日の雨にもかかわらず庭の植物はよく順応して頑張っている。

田んぼに面した場所で毎年ションションと生えるイネ科の草。

田んぼに面した場所で毎年ションションと生えるイネ科の草。

風情が良いので全部抜かないようにしている。

安全が大事な「安心安全」。

今から10年前、大震災と原発事故に関連する政府のコメントに「安心安全」というフレーズが盛んに使われた。

その言葉の曖昧さがとても気になって、当時安心・安全の愚とブログに書いた。具体性が曖昧のまま事態が流れる印象を否めなかったからだった。

安心安全、また安全安心は、2000年に始まった介護保険制度の議論の中で盛んに登場するようになったやに思う。画期的な制度の議論で、自治体の要人たちは安心安全を常套句とした。述べられるものは役所が用意した数字などであり、責任者としての意識と意欲は薄かった。

挨拶などの終わりには「制度も大事だが、体を鍛えて福祉の厄介にならないようにしよう」などとよく結んだ。

体は鍛えてもらうのは良いが、その後に巡りくる不自由を手当てするのが介護保険。

制度の意味が理解出来ず、肝心な話の方向が違うのであり、委員会では精一杯抵抗し理解を促した。

どれだけ鍛えたか知るよしもないが、その方達は後に、忌み嫌っていた介護保険にしっかりお世話になったはずである。

介護保険、大震災、コロナ禍とオリパラ、、、多用される「安心安全」。

そもそも安心させたいのであれば、安全を十分確保しなければならない。

ちなみに交通安全週間と言うが交通安心週間とは言わない。職場で労働安全週間と言うが安心週間とは言わない。

これらで安心と加えた場合、途端に気が緩みそうである。

安心という言葉には危険な側面がある。

安全を掲げたビル建築工事の下は、工事が完成するまで安心ではない。最初から安心を掲げたら「ウソだろう?」という事になろう。

過日の西村長官の会見は「安全・○○」(○○は確実だったか?)と述べ、「安心」が外されていた。

ある意味正直だと思い、むしろほっとした。

安全は科学的、可視的で明らかなものである。

一方安心は心理の問題で漠然としている。

安全でもないのに、上手いことを言われて安心してしまうことは、世間ならどこでも起こり得る。

国が行うのは安全を可能にする科学を徹底させ一日でも早くコロナ禍を終わらせることだ。

弁を弄して曖昧な「安心」を繰り返すことではない。

ぼんやりだが、私達は安心と安全のちがいを認識していて、聞かされる「安心安全」に違和を感じ、「安全」が薄められるのを心配するのである。

以下は今週末の写真です。

次第に一種「森」的な雰囲気が出てきた本日美術館の雨の庭。

次第に一種「森」的な雰囲気が出てきた本日美術館の雨の庭。

お客様も庭を愛して下さっていることが伝わる。

国は、ふだん国民が色々考えたり国を批判することを好まない。

だが近時、過酷なコロナによって、ものを考えることが自然に増えた。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 荒天後の海岸 戦中生まれのさが カワラヒワの水浴び 初々しいモズ ハクガンの飛来。

- ラベンダーの雪囲い。

- 本日樹下美術館の後片付けの日 ラヴェルの名曲がポピュラーやジャズに。

- 本日2025年度の最終日。

- 今年最終日曜日,午後のひと時。

- 「お婆さんのようなお爺さん」ズボン編 悪天を予告する雲。

- 頂いた椿を挿し木してみた。

- 「お婆さんの様なお爺さん」とは もらい物のセーター。

- 昨日今日の寒波は無事に過ぎた。

- 今冬最強寒波が来る 向こう側の季節から「楝(あふち)の花、いとをかし」。

- 堀口すみれ子さんから届いた詩集「月あかり」。

- 午前柿崎、午後大池 念願のエナガはピンぼけの1枚。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月