文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

「銀の匙」の夕刻 過日の夕暮れ。

雨に何か考えがあるのだろうか、とにかく降り続く。

今日も降り、体調がすぐれない人が、自分はコロナではないでしょうか、などと言う。

さてたびたびの「銀の匙」。明治期中頃にかけて幼年のこどもの日常が描かれる。つぶさな描写から生活は、まだ江戸時代の名残を引き継いでいる。一方現在の私たちの心の中にも、かっての時代の情緒性が息づき、ある時刻や情景によって浮上し、共感を覚える。

以下は「銀の匙」から、夏の初めの夕刻における幼い主人公と仲良しの女の子お国さんとの場面です。

あの静かな子供の日の遊びを心からなつかしくおもう。そのうちにも楽しいのは夕がたの遊びであった。ことに夏のはじめなど日があかあかと夕ばえの雲になごりをとどめて暮れてゆくのをながめながら、もうじき帰らねばとおもえば残り惜しくなって子供たちはいっそう遊びにふける。

ちょんがくれにも、めかくしにも、おか鬼にも、石蹴りにもあきたお国さんは、前髪をかきあげえ汗ばんだ顔に風をあてながら

「こんだなにして遊びましょう」

という。私も袂で顔をふきながら

「かーごめ かごめ をしましょう」

という。

「かーごめ かごめ、かーごんなかの鳥は いついつでやる……」-途中略-

夕ばえの雲の色もあせてゆけばこっそりと待ちかまえてた月がほのかにさしてくる。二人はその柔和なおもてをあおいで お月様いくつ をうたう。

「お月さまいくつ、十三ななつ、まだとしゃ若いな…..」

お国さんは両手の目で眼鏡をこしらえて

「こうしてみると兎がお餅をついているのがみえる」

というので私もまねをしてのぞいてみる。あのほのかなまんまるの国に兎がひとりで餅をついているとは無垢にして好奇心にみちた子供の心になんという嬉しいことである。

以下は7月9日、いっとき雨が上がった夕刻の写真です。

夕暮れの茜があたり全体を包むと、去りがたい名惜しさをがつのる。

出来れば茜と一緒に西の国へ行ってみたいのだが、それは黒い森影などを残して去ってしまう。

取り残されて私は、いつも動物のようにすごすごと家路をたどる。

♪ 菜の花畑に入り陽うすれ~

♪ 夕焼け小焼けの赤とんぼ~

♪ 夕空晴れて秋風吹き~

♪ 夕焼け小焼けで日が暮れて~

♪ 秋の夕陽に照る山もみぢ~

♪あの町この町日が暮れて~

♪ぎんぎんぎらぎら夕陽が沈む~

※「叱られて」も夕暮れでしたね。

斯く子供のころから、私たちは日暮れを歌ったり聴いたりして育ってきた。

さて、くだんの本では、伯母さんが迎えに来て、幼い主人公と女友達お国さんは

「かいろが鳴いたからかーいろ」と、玄関先までかわるがわる呼び合いながら家に帰るのである。

明治時代の信心、小説「銀の匙」の伯母さんと主人公 信心は生の肯定と憐れみの心。

何度も登場している銀の匙。明治時代中頃の生活が描かれ,信心深い伯母さんと、こどもである主人公の日常の応答がリアリティをもって心に響く。

本日は、その伯母さんの仏性や信心の深さが窺われる場面から、いくつか引用させてもらい記してしみました。

●主人公(こども時代の著者)に対する伯母さんの考え。

〝伯母さんは私を育てるのがこの世に生きている唯一の楽しみであった。(途中略)というのは、今もし生きていればひとつちがいであるはずの兄が生まれると間もなく「驚風」でなくなったのを、伯母さんは自分の子が死んでゆくように嘆いて

「生まれかえってきておくれよ、生れかえってきとくれよ」

といっておいおいと泣いた。そしたら翌年私が生まれたもので、仏様のお蔭で先(せん)の子が生まれかえってきたと思いこんで無上に私を大事にしたのだそうである。

たとえこの穢い(きたない)できものだらけの子でもが、頼りない伯母さんの頼みをわすれずに極楽の蓮(はちす)の家をふりすててきたものと思えばどんなにか嬉しく、いとしかったであろう。それゆえ私が四つ五つになってから、伯母さんは毎朝仏様へお供物をあげるときにーそれは信心深い伯母さんの幸福な役目であったー折折お仏壇のまえへつれていってまだいろはのいの字も読めないこどもに兄の戒名、伯母さんの考えによれば即ち私が極楽にいた時の名まであるところの、一喚即応童子(いっかんそくおうどうじ)というのを空に覚えさせた〟※驚風:こども時代にかかる高熱や痙攣をともなう髄膜炎。

※厚く手を掛けた子が逝き、翌年に生まれた子をその生まれ変わりとして可愛がる。最も尊ぶべきものがアイデンティティとする現代ではあり得ない心情であろう。だが極楽からとって返してきたという考えや、兄の戒名をそらんじさせて同一化を願うなど、あの世とこの世が一続きであるとする信心の深さに感心させられる。

●観音様の形をした雲。

〝夏になればいろいろな形をした雲の塊が日光にあふれてぎらぎらする空を動いてゆくのを伯母さんは、あれは文殊菩薩だの、あれは普賢菩薩だのとまことしやかに教えた。

ある日のこと遊び疲れた私はひとり寝ころんで自分をまもってくださる仏様の姿に似た雲のくるのを眺めていた。そうしたらちょうどそこへ通りかかった雲の、観音様の仰向けになったようなのが不意に崩れて恐ろしい形になったので、私は化けものが観音様になって、とりにきたのかと思ってあわてて伯母さんのところへ逃げていった。それから私はそういう形の雲を死人観音(しびとかんのん)と名づけてその影をみればすぐにかくれてしまった〟

※この下りの雲は一部自分も経験しているので、楽しく読めた。

●伯母さんは四角い字(漢字のこと)こそ読めないが、無尽蔵と思われるほど話の種を持っていたという。

その1

〝なかでもあわれなのは賽(さい)の河原に石をつむこどもの話と千本桜の初音(はつね)の鼓(つつみ)の話であった。伯母さんは悲しげな調子であの巡礼唄をひとくさりうたっては説明をくわえてゆく。その充分なことわけはのみこめないのだが、胎内で母親に苦労をかけながら恩を報いずに死んだため塔をたてて罪の償いをしようと淋しい賽の河原にとぼとぼと石を積んでいるのを鬼がきては鉄棒でつきこわしてひどいめにあわせる。それをやさしい地蔵様がかばって法衣(ころも)の袖のしたにかくしてくださる というのをきくたんびに、私は息のとまりそうな陰鬱な気におしつけられ、また可哀そうな子供の身のうえがしみじみと思いやられてしゃくりあげしゃくりあげ泣くのを、伯母さんは背中をなでて、

「ええわ ええわ、お地蔵様がおいであそばすで」という。

※賽の河原と子が積む石塔の話は子供時代から色々聞いていた。文中、悲しむ主人公に対して伯母さんはこれ以上無い慰め方をする。その2

〝仏性の伯母さんの手一つでそだてられて獣と人間とのあいだになんの差別もつけなかった私は親の生皮(なまかわ)を剥がれたふびんな子狐の話を身につまされてきいた。親の白狐は皮を剥がれながら わが子かわいや わが子かわいや といって鳴いたという。これは私の知っている鼓についての三つの話のうちの最もあわれな話である。それは神秘の雲につつまれて天から降った鼓でもなく、つれない人が綾でで張ったという音なしの鼓でもなく、大和の国の野原にすむ狐の皮で貼ったただの鼓が恩愛の情にひかれてわが子を思う声をだしたというのである。私は今でもこの話を思い出せば昔ながらの感情の沸きおこるのをおぼえる〟

※この下りは義太夫や歌舞伎の「義経千本桜」における人気の段にある。初音と呼ばれた鼓の名器の皮は、千年生きた狐から剥がされたもの。鼓の皮となって死んだ親に対して子狐は人に化けて鼓を守る。源氏の時代、静御前へと鼓が渡ると、子狐は義経の家臣佐藤忠信(ただのぶ)に化けて御前と鼓に付く。

ある日病気だった本物の忠信(源九郎忠信)と、狐忠信がともに義経の前に現れる出来事が起きる。どちらが本物かの詮議で、鼓への反応で狐忠信は正体がばれ、御前に切られそうになる。しかし親孝行を遂げたいという子狐の切々たる身の上話を聞いた義経は、許したうえ鼓を与える。

YouTubeに掲載された文楽や歌舞伎で、鼓を与えられた狐忠信が、ほおずりしながら嬉々として舞い帰る最後の場面など非常に秀逸だった。

以上は信心深い伯母さんと、幼く多感な主人公の日常の一部です。

〝胎内で親に苦労を掛けた恩〟などという凄まじい考えは、今や困難だ。しかしその昔では一般に感覚された事がらかもしれない。

親への恩や孝行には何かしら越えるべき試練が内包されているが、全て〝生まれた幸せ、いま生きている幸せ〟が前提で成立しているように思われる。古めかしく見えるけれども、かつてそれは、陰に日なた「生」と「その幸運」を肯定しようとする原点を有し、生活のすみずみに溶け込んでいたのではないだろうか。このようにみると、過ぎし日常文化の深さを考えないわけにはいかない。

但しこれが戦(いくさ)における主従とその恩に取り入れられると、「犠牲の強要」という残酷な相に転化され、本来の生の肯定的な意味と反対のものになる。

銀の匙の物語は、国が富国強兵に染まる過渡期の話であり、特に幼少時代の風俗習慣と信心はまだ善良な庶民感覚にあふれている。

但し後半では、前者の堅苦しい感覚を持つ兄との相克が描かれるようになる。

強靱に成長した主人公は、後に幼き日の郷愁から、視力を失い遠くで一人暮らしをする老いた伯母さんを訪ねる。

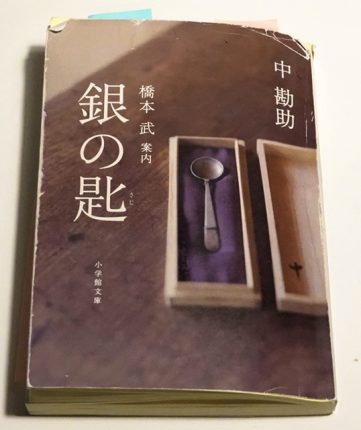

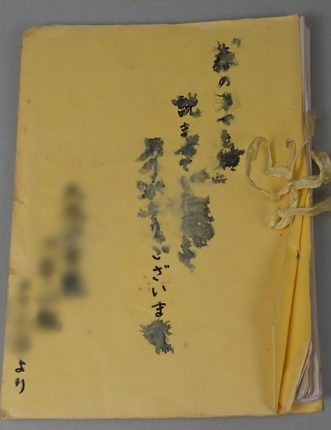

繰り返し読んでいる「銀の匙」

繰り返し読んでいる「銀の匙」

ほかの出版社版もあるが、私のは2015年7月21日第5刷発行の小学館版。

まだ読むつもり。

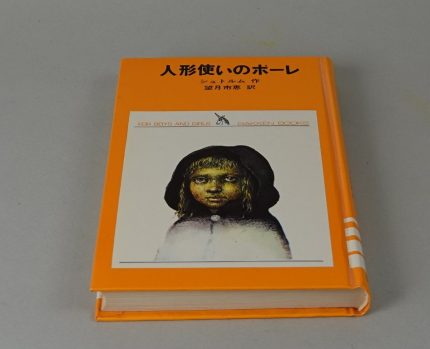

倉石隆が挿絵した「人形使いのポーレ」から高校時代の授業を思い出した。

今年の倉石隆展示の挿絵本に「人形使いのポーレ」がある。

文庫本よりも一回りは大きいだけの本ながら、ハードカバーが付いている。じっとこちらを見ているこどもの表情が気になって読んでみた。展示中なので夜に持ち出し、昼には返して読んだ。

著者はドイツの作家・詩人テオドール・シュトルムと言う人だった。

町の少年と旅回りの人形使い一家の少女との物語は、幼少の出会いから青年期の再会を経て、結婚とその後の人生が描かれる。

波乱のあらすじはともかく、著者の名の響き、機械職人を目指す青年の旅と結婚などから、高校時代の恩師の授業を思い出した。

先生は私の担任で、地理と数学を教え、特に地理は印象深かった。

〝いいか、ドイツとフランスの国境地帯の広大な森林はシュヴァルツ・ヴァルトと言うんだ。ドイツ語でシュヴァルツは黒、ヴァルトは森、つまり黒い森という意味なんだ〟というような話をされた。

ある日、〝いいか、ドイツの文学史にはシュトゥルム・ウント・ドラングという時代があるんだ。ゲーテやシラーの時代で、疾風怒濤の時代と言うんだ〟という主旨を話された。

※疾風怒濤:Sturm und Drang:ドイツ語では嵐と衝動。

その折、〝いいか、青年期も一般に疾風怒濤の時代と呼ばれている。理想と現実、善と悪、愛や恋など大人への過渡期の経験は嵐のようなものなのだ〟という主旨が続いたと思う。

さらに、

〝いいか、みんなもにもそんな時期が始まっているんだ〟というようなことが述べられ、何か励ましを受けた記憶が淡く残っている。その折、〝ドイツでは職人をめざす人は青年期になると、修業の旅に出るんだ、というようなことも聴いたように残る。

先生は何かと話の頭に「いいか」と仰った。

卒業後の私にも何かしらの波乱があり、不安の中でこれが疾風怒濤なのか、と先生の授業を思い出すことがあった。

さて「人形使いのポーレ」です。

本の表紙 学習研究社版

本の表紙 学習研究社版

インターネットの古書サイトで求めました。

人形劇はゲーテの作品を上演するなど本格的。

人形劇はゲーテの作品を上演するなど本格的。

劇に夢中になった町の少年は特に道化の人形が気に入り、ある日楽屋に忍び込みそれをいじったあげく大事な部分を壊してしまう。

家にも帰れず、事情を知った一座の少女と大きな箱に入って眠る。一座はダメージを受けるが双方の親たちに叱られたうえ、許される。

仲良くなった少女は次の町へと去って行く。

仲良くなった少女は次の町へと去って行く。

少年は永遠の別れを実感する。

12年後、成長した主人公は機械職人になるべく旅に出る。旅先で住み込んだ親方のもとで腕を磨き認められる。ある日、惨めな境遇の女性に出会うと、幼い日に出遭った一座の少女だった。この下りでやはり高校時代の授業が蘇った。職人になるための修業の旅が如実に語られている。

小さな一冊は、ドイツの作家シュトルムの名と青年の旅から、若き日の授業が蘇った。

テオドール・シュトルムは1817年生まれと出ている。私の高祖父・玄作は1818年生まれなので同時代の人ということになる。産業革命を経てもドイツでは職人の修業制度が残り、日本の玄作じいさんは幕末の京都で、志士たちによる大規模な襲撃事件を見聞している。

小さな本でしたが興味深い一冊でした。

本にはもう一つ「みずうみ」が収められ、こちらの方が有名らしいので読みたいと思っています。

老化した頭脳はなにかと昔を思い出させ、一方で本は少年少女向けが読みやすいのです。

山崎先生、今でもこんなにして当時の授業を思い出すことがあります。

コロナ禍がもたらしつつある潮流。

昨日・上越ケーブルビジョンの取材があった。取材といってもローカルニュースの一つとして記者さんが取材された。色々聞かれ、またお答えして本番だった。

およそ四ヶ月続き、いまだクリアというわけには行かない新型コロナウイルス禍。

インタビューは、それによって美術館として何か変化があったか、期待される変化があるならどんな事かという質問に絞られた。

とても良い質問だったが、簡単に述べるのは難しい。

それに関して、過日ある女性が、〝コロナのため家に居る時間が非常に多くなり、何か新しい事をはじめなければと思った。考えついたのが、文化・芸術に親しむことだった。美術の本を読んだり美術館をたずねたりすることに決め、さっそくここへ来た〟と仰った、

〝きてみると想像以上に楽しく、美術に興味が湧いた〟と仰った。

確かに衣食足りた上、時間があるなら文化や芸術に親しむことは、とても有意義なことだと思う。

いや、衣食足りなくとも、我や貴方の生き方や心について、自然と私たちについて、先人の道や感性について、創造や造形の楽しさ、あるいは心と言葉について、幸福についてなどなど、星の数ほどのヴォリュームで、文化芸術は私たちを待っている。

量から質へ、外面から内面へ。

心を豊かにし、人の価値を高め、人生を幸福に導く文化芸術。

コロナの災禍を機に、このような面に親しむ機会が増えるなら素晴らしいことではないかと、思っている次第です。

今夕の樹下美術館のバラ「クリスティアーナ」

今夕の樹下美術館のバラ「クリスティアーナ」

最後に頸城園芸で求めたバラで、9800円もしました。

喜びあふれる表情でした。

※マリアベールはカフェの正面近くへ移り、跡にクリスティアーが来たという次第です。

困難、試練、振り返り、思索、試行と再生、そして新たな価値観へ。コロナ禍は一過性ではないある種潮流を、じわりともたらしているように見えますが、如何でしょうか。

よくわかりませんが、この度の災禍は容赦の無い未曾有のインパクトを有しているのかもしれません。

文明や政治についても、今後、基本「善としての人間の原理」に沿ってみようという気運が生まれるなら、望外の潮流です。

反対にさらに〝既得者中心の利益〟へ向かうなら、それこそ最悪ですが、最先端の国、米国ではすでに両者の軋轢が現れているのでしょうか。

6月、患家の庭の実と路傍の花 あざみの歌。

本日は四つの在宅訪問があった。

新たな方がお一人、何十年も前に診ていた方だった。いろいろな所でお世話になり、あらためて在宅で再会することが時にある。この方は昔を覚えておられ、こまやかな感じがそのままで、ほっとした。

以下は何年も通っているお宅の庭の実。午後の庭陰に灯した明かりのようだった。

キンカン。

キンカン。

我が家のキンカンはまだ木が幼く、毎年アゲハの幼虫に丁寧に食べられる。

食べられてもある程度大きくなると食害の割合が減り、ちゃんと実を付けるようになるらしい。

ああ、もうビワが黄色になっている。

ああ、もうビワが黄色になっている。

梅雨のころの黄色の実は、青々した大きな葉ととても調和が良い。

いかにも南国の植物の印象を受ける。

伊藤久男のあざみの歌。

ラジオ歌謡で昭和24年(1945)8月8日から放送されたという。

昔々、知的な感じの人がこの歌を口ずさんだ時、この人はこんな歌も知っているのかと、驚いた。

知らなかったその歌を初めて耳にした私は、恵まれている人にもいろいろなことがあるんだ、と胸が詰まった。

BRUTUS最新号「クラシック音楽をはじめよう」。

庭に出ているとある方がブルータス最新号、「クラシック音楽をはじめよう」を持参され、どうぞと仰り、頂戴した。

1980年代、40才になった私に何かと新鮮な刺激を運んでくれた懐かしい雑誌ブルータス。80年代は色々なものが新しい服に着替えた時代だったように思われ、幸い当時の頭はまだ多少柔軟だった。

雑誌を見ることで、カジュアルでこだわりのファッションや小物に目が行き、多くの芸術情報を見、一応ポストモダンなど百花繚乱の思想を知り、旅の写真を見、本を買いコンサートに行き、出来たばかりの渋谷東急ハンズへも行った。

頂いたBRUTUSはグレン・グールドの表紙。

頂いたBRUTUSはグレン・グールドの表紙。

雑誌がまだ続いている事を知り、驚きかつ安心した。

写真のきれいなこと。

図らずもウイルスで自粛的生活が続く今日。便利の価値と離れた所で息づいていた健全な紙媒体は大変フレッシュ。

ゆっくり目を通したいと思っています。

サルビア 美しい山形のお菓子 山茶碗 木村隆さんの椿のお皿。

私がサルビアをきれいだな、と思ったのは妙高の池の平温泉で見た時からだった。温泉地の黒い土とサルビアはとても印象的で、当時中高生だった脳裡に残った。

だが庭いじりを始めて以来自分で植えたことがなかった。外でよく見るのでわざわざ植えなくてもいいか、と考えていたのだと思う。

それが昨年から変わった。開館以来12年、庭の南端を占拠していたヒメヒオウギズイセンが繁茂しすぎて、全体に弱り始めたのがきっかけだった。

あのオレンジに代わる夏の花、、、、すぐにサルビアが浮かんだ。

芝生の向こう端にまっ赤な花はイメージしやすい。先日Mスーパーセンターへ行くと望み通りのがあり、22株求めた。初めて手に取ってきれいだと思った。

家内が除草後に施肥をして植え場所の仕度をしている。花の赤さが気に入ったと言って自分でも10株購入してきた。土が馴染んできたので間もなく植え付ける予定。一部は他の場所にしたいが、まだ決まっていない。

調子に乗って、本日種も購入した。用土に撒いて育ててみたい。

上手く行けば6月から開館できる。

それまで芝生もきれいにしたい。暇があれば土をくべ、施肥しをしている。お天気が安定したのは良いが雨が降らないので、作業の後は十分な撒水が必要になった。本日午後は時間が取れるため一通り行った。

すると友人A氏がやってきた。目利きの趣味人は手に入れた物を持参されることがある。本日は運良く「山茶碗」だった。

鎌倉時代の出土品「山茶碗(やまぢゃわん)」

鎌倉時代の出土品「山茶碗(やまぢゃわん)」

黒い部分は破損を漆で接いだもの。

山茶碗を見るのは初めてだった。

登り窯以前に相当する穴窯で焼かれた茶碗。山をトンネル状に彫って作られた窯で生産されたので一般に山茶碗と呼ばれるらしい。

広く瀬戸、美濃など東海地方で須恵器の後に古くから生産され、これは多治見のもので鎌倉時代だという。当時の日常の器というだけあって薄造りで丈夫そうだ。やや青み(灰色)がかった地の一部にわずかに灰が被って景色になっている。小さな高台にいかにも普段使いの趣きがある。

歴史上の人々が実用したものを、座右で鑑賞する、あるいは用いてみる。山茶碗のほか山皿もあるらしい。個人で所有し当時の文化に直接触れることが出来るとは、とても貴重で有意義な事だと思う。

木陰のベンチで頂き物の山形のお菓子でお茶を飲んだ。

木陰のベンチで頂き物の山形のお菓子でお茶を飲んだ。

のし梅本舗 佐藤屋の「星降る夜に」は誠にきれいで美味しい。

夕食は小さめのオムライス。

器は今冬お亡くなりになった上越市の五智窯・木村隆さんの椿皿。

器は今冬お亡くなりになった上越市の五智窯・木村隆さんの椿皿。

20数年前のお宅訪問の帰り際、玄関先に無造作に積んであった5枚の七寸皿。辰砂の地に白椿が刻んである。素早く施された模様が清々しく、地色の辰砂の落ち着きも気に入った。

そのうちの何枚かは辰砂が飛散し、灰色がかっていた。しかしいずれも味が良く、私には問題無かった。下さいと言うと、氏は「それでもいいですか」と仰り、頭を掻かれていたのを懐かしく思い出した。

級友を亡くす、「Stormy Weather」と「Again」。

不合格だったある大学受験の試験場で、言葉を交わした関東の名門校の生徒。次の学校の二次面接でまた出会い、順番が私の前だった。今度は共に合格したが、卒業までの6年間、イニシャルが同じだったため教室では最後まで前後の席で過ごした。

運動能力が高く体育の時間に野球をした時、次々と長打を放った。軽く振っても遠くへ飛ぶのである。何故か気が合い、卒業まで軟式テニスと音学部を一緒、互いの家や下宿を訪ね合い、冬はこちらへ来てスキーをした。

多くで彼に叶わなかったが、組織や病理のスケッチなどは私が少し上。しかし二人の間でそんなことは一つも話題にならなかった。

卒業後は別々の科に入り進路が別れた。専門分野でよく勉強し働き、人望厚かったらしい。

たまに同級会や部活OB会で会うだけになったが、遠く離れた地域で同じ時期にそれぞれ医師会長を引き受けていたのには、やはり不思議な縁を感じた。

今冬その彼から部のOB会開催の知らせを受けた。

それが一昨日、密かに進行していたという病で亡くなったと知らされた。

早口の声がまざまざと耳に残る生き生きしていた人間がなぜ?

どうしても納得できない。

ただ悲しく涙が出た。

レナ・ホーンの「Stormy Weather」

互いの家の行き来で彼はギター、私はウクレレを手にスタンダード曲のソングブックを開きながら歌った。

ある日、突然私の知らない「Stormy Weather」を歌い出して驚いた。だが途中から形式などもややこしくなり、あれこれやった後あきらめたのを覚えている。

上の動画をみると、難しいどころか長すぎて手に負えないのがよく分かる。諦めて正解だった。

頭の回転が良く、いつも読みが正しい。多才で運動神経抜群。女性にモテ、毒が無く人間らしい人物だった。

次の易しいコードの「Again」を聴いてくれると嬉しい。

ゴードン・ジェンキンスのオーケストラで「Again」

万一あの世で会えたならまた同じクラスにしてもらいたい。

「アハハ、待っていたんだぞ」と言いそうな気がする。

岡江久美子さんが亡くなられた 「Till(その時まで)」。

岡江久美子さんが新型コロナウイルスに感染されていて急変、亡くなられたということを知った。

重症化から重篤化へ。その間の恐怖と苦しさはいかばかりだったか、それを想像し、心からお悼みするばかりだ。

普段感染や死亡の数が発表される場合、主に疾病理解のための情報として接している。しかし、それが「知人の知人の事」になり、さらに「知人のこと」となれば、事は非常にリアルなものになろう。

この点、志村けんさん、およびこのたびの岡江久美子さんは、個人的に知らずともテレビで見慣れた人ゆえ、病の恐ろしさがまざまざと伝わる。

設定された緊急事態宣言の期限を控えて、緩みがちな私たち。突然の彼女の知らせは大きなインパクトがあった。

〝心から岡江さんのご冥福をお祈りいたします〟

さて一定の安心の日は、まだ1年より先とも聞く。その時、皆でなにがしかの警戒をしつつ、かっての毎日を懐かしむように話をするのだろうか。おそらく行きつ戻りつしながら、自由の日は徐々に実現されるのだろうが、どんな日が待っているのだろう。

そんな本日、「Till」(その時まで)のタイトルの曲をYouTubeから引いて並べてみました。

1950年代から世界中で聴かれた曲で「愛の誓い」という邦題がありました。

(以前は世界中で聴かれる曲が次々と生まれた)

ゆっくりしたテンポと伸びやかなメロディーは、萎縮しがちな心に響きます。

若い時はつまんないと思っていたロジャー・ウイリアムス。

年のせいでしょう安心して聴けるようになった。

ジェリー・ヴェイル。申し分無く良い声ですね。

世界を駆け巡った歌姫、カテリーナ・ヴァレンテ。

心から岡江久美子さんのご冥福をお祈り致します。

ある種論争としてテレビやネットを賑わしている著名人などは、これまで亡くなった人達の死を悼んで、一日くらい静かにできないものだろうか。

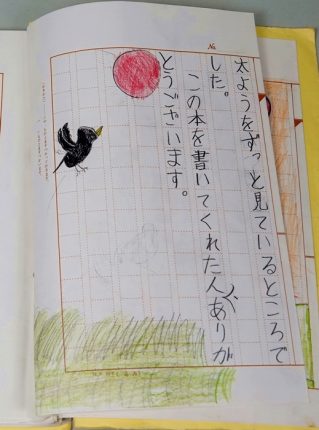

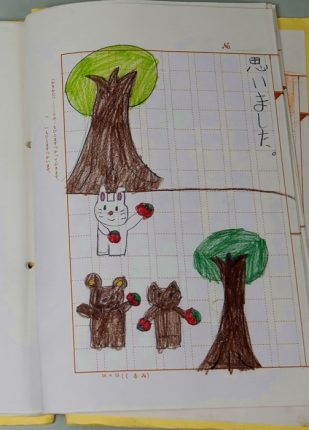

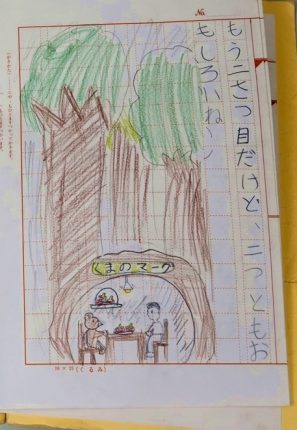

小学二年生による「森のトマト畑」の感想文

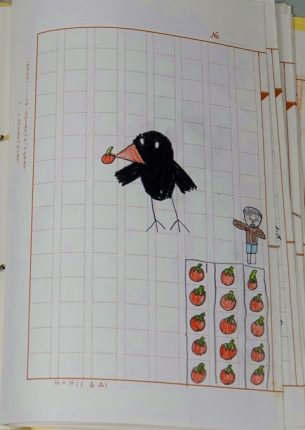

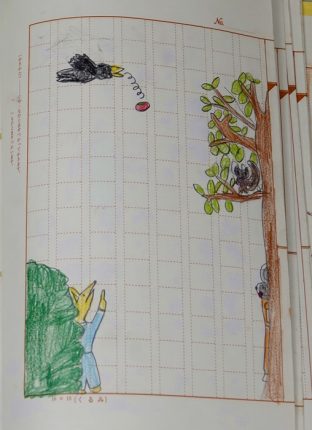

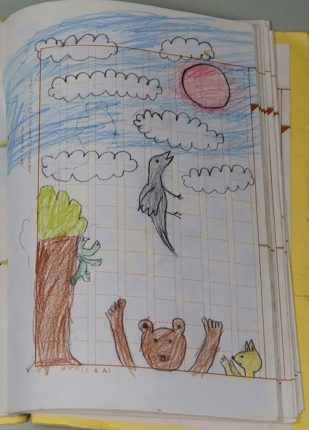

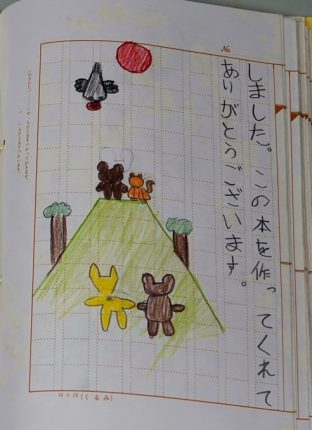

1982~83年頃、こどもたちのために書いてみた「ばいきんきち」をその1およびその2、続いて「森のトマト畑」その1,その2を二回にわたり掲載させて頂きました。

当時小学2年生の娘がそれを学校へ持参しました際、担任の先生が生徒さんたちに読み聞かせをされ、後日森のトマト畑について、クラス全員による感想文が届けられました。劇にして楽しんだ写真も添えられ、大変恐縮しました。

綴られた31名の感想文。

綴られた31名の感想文。

いずれも文には絵が描かれていて、生徒さんの感受性に刺激を受けたのを思い出します。

おおよそ40年前の皆様にあらためて感謝し、中から幾つかを紹介させて頂きました。

「この本を読んでいただいたら、わたしもそのトマト畑にいきたくなりました。森のどうぶつたちは、なかよしなんだなあ、と思いました。からすはがんばりやだと思いました」

「とってもおもしろいお話でした。ぼくは、からすがほんとうに太陽をもってくるかと思いました。ぼくはピーマンと、トマトがきらいだけど、きゅうしょくででたらぜったいたべます」

「太ようと、みんなトマトをまちがえていて、カラスが「それは太ようではないんだよ」といってもかなしくなかったから、よかったなあと思いました。

「先生が、この本を読んでくれた時わたしは、とってもすてきな本だなあと思いました。りすたちは、トマトを太ようとまちがえてずっと太陽を見ていました。わたしもまちがえたらずっと見ているところでした。この本を書いてくれた人、ありがとうございます」

文では、カラスが正直に話し、みんなに責められなかったこと、ウンチの種が芽をだすこと、人間がクマと話をすること、太陽とトマトが同じか?ということなどへの興味が沢山書かれていました。

以下文に付けられていた絵の一部です。

文・絵とも一生懸命に書かれています。全部をお載せできなくて残念です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月