文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

さる週末の日曜日に二つの美術館 言い間違いと言い当て。

先週末の上京で、土曜日のお台場と食事会を先回書かせて頂いた。本日は翌日曜日の二つの美術館めぐりになりました。

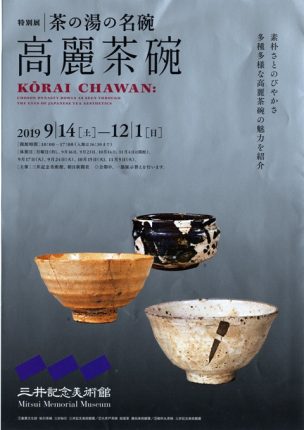

午前は日本橋の三井記念美術館の特別展「茶の湯の名碗 高麗茶碗」展を観に。桃山時代から日本で人気となった高麗茶碗と称される朝鮮半島の茶碗は、洗練された素朴さという風合(私になりに)で今日まで茶人に好まれている。

120点を超える展示は大変充実し、陶器と磁器、形と紋様、技法や変化などの微妙さが分かりやすく示されている。半島独自のものから、次第に日本の要請に応じて茶の湯向けに焼かれるようになった高麗茶碗。

日本独自の文化のなかで、造り手と使い手が海を隔てて観点を一致させたことに深く感銘を受けた。

見終えて昼食時間。隣接するホテルの中華に入った。朝食を抜いていたのでお腹が空いていた。

食べ終えて出たのは英語の領収書。チャーハンが3800円!焼きそば2800円!

お陰様で東京の高価な食べ物は、優しく軽い感じがするということが何となく分かった。油脂と塩を最小限にとどめているからではないか、と思った。高額については、年一度のご褒美と学習ということで納得することにした。

東京は一段と国際化を早めているように感じられる。

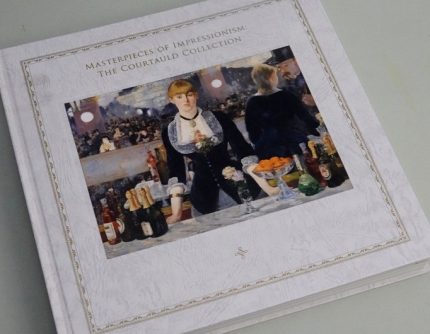

食事のあと級友と別れて「コートールド美術館 魅惑の印象派展」の東京都美術館へ。

上掲のカタログ表紙になっているマネの「フォーリー=ベルジェールのバー」のほか、ルノアールの「桟敷席」をこの目で見るのが主な目的。

上掲のカタログ表紙になっているマネの「フォーリー=ベルジェールのバー」のほか、ルノアールの「桟敷席」をこの目で見るのが主な目的。

何度も繰り返される印象派展。その都度親しみが増すのも事実。残りの人生に、油彩で描いてみたい風景が二三あり、いつも何か参考にできるかと思って観る。しかし比べるべくも無い自分の力、せいぜい省略をどう活かすかが課題だと、あらためて感じた次第。ゴッホ、ゴーギャン、シスレー、ドガ、ロートレックほかロダンの秀作も多く観られ大変楽しめた。

余談ですが、このたびの東京行きで二つ言い間違えを聞いた。

その一つ。乗車した北陸新幹線で、大宮を過ぎて流されたアナウンス。

「次の停車駅は品川、品川に停まります」

上野、東京駅を飛ばす?このまま東海道線に入るの?品川って、何が起きたの?

見ると周囲の乗客はみな承知したように静かで、とても不思議だった。

焦った私は寝ている妻を起こして、アナウンスのことを告げた。

寝ぼけまなこで、えっ、えっ、というばかりの妻。

数分して、「先ほどは失礼致しました。次は上野、上野に停まります」と何事も無かったかのようなアナウンス。今でもキツネに包まれている気がしている。

だが、その車内で、

「次は戦争、戦争です」のアナウンスが流れ、皆黙ってそれを聞いている光景が浮かび、気持ち悪い感じがした。

二つめ。

土曜日の夕食会の冒頭、オーダーを確認に来たチーフスタッフの言葉。

「皆さんの中にエネルギーのある方はいらっしゃいますか」

エネルギーが無くなってきた人間ばかりだったので、一同苦笑い。

アレルギーを言い間違えたのは慇懃で良く気が利きそうな人だった。

本日訪問先の102才のおばあさんに、今は何月でしょうか、と尋ねてみた。

11月、と仰り、こんなことは滅多に無く非常に驚いた。

私の方が11月だと教えられたような気がした。

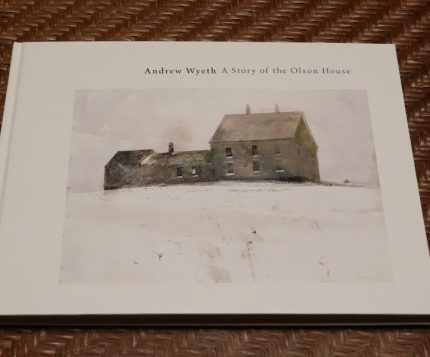

去る日曜日午後、新潟市美術館でワイエスの絵を観た。

さる先々週の日曜日、柏崎市を訪ねて念願の庚申塔に出合った。

その日柏崎の後、新潟県立美術館でアンドリュース・ワイエス展を観た。

ワイエスを知ったのは樹下美術館の開館間もないころで、東京のお客様からこのブログに載せた雁子(がんご)浜の写真がワイエスの雰囲気に似ている、と言われたのがきっかけだった。

インターネットで取り寄せた画集は素晴らしく、直ぐに好きになった。画集をみて、確かに荒涼とした雁子の風景は、どこかワイエス風かもしれないと思った。

※この時の画集は当時から美術館のカフェに置かせて頂いています。

そんなワイエスの展覧会が新潟市美術館に来ていると知り、このたび念願叶った。

館内は120点もの水彩画が掛けられている。画家が親しみ30年も暮らしたという米国はメイン州クッシングの静謐な土地。草地の丘のオルソンの家という大きな建物と、そこに住む兄妹の生活が、深みのある良い色を用いて克明に描かれている。

様々な角度からの家と周辺の草地や畑そして海辺、さらに農具や作物、卵や小舟などが描かれている。家は屋根や雨樋から煙突まで、内部は厩、納屋、風になびくカーテンやランプに到るまで詳細である。それらの折々には家の住人である兄妹が描き込まれ、彼らが営む慎ましい生活が静かに語られている。

最後に二人の住人が亡くなり主を失った家が、文字通り空ろに描かれていた。

空気に風、その音や匂いなど目に見えないものまで伝えたワイエスの作品は一点一点が詩であり、作家の情熱と技量に驚嘆せざるを得なかった。

〈クリスティーナの世界〉の習作である絵はがき。

〈クリスティーナの世界〉の習作である絵はがき。

オルソンハウスの住人クリスティーナは足に障害がある。

草地を這って丘の家をめざす力強いクリスティーナを描いたシリーズの習作。

さて話戻って以下は2007年12月から撮った雁子浜の小屋で、地元の人の漁具が仕舞われていた。

2012年12月5日。

2012年12月5日。

周囲に自然に生えた松が大きくなり、一方小屋は傷んできた。

2018年1月15日。

2018年1月15日。

厳しい浜で頑張った小屋は持ち主が亡くなると、ついに潰れていった。

オルソンハウスは現存し、2011年に米国の歴史建造物の指定を受けているそうです。

「アンドリューワイエス展 オルソンハウスの物語」は、

2020年1月19日まで新潟市美術館で開催されています。

本日午後「蓄音機でSPレコードを聴く会」が終わって。

本日午後「蓄音機でSPレコードを聴く会」が皆様のお陰で無事終了した。

いつもながら無事とは有り難いこと、とつくづく感じさせられる。

エディット・ピアフ「バラ色の人生」と「三つの鐘」から始まった会。リュシェンヌ・ホワイエは名曲「聴かせてよ愛の言葉を」、シャルル・トレネは「パリに帰りて」「ラメール」、高英夫の後はイヴ・モンタンで同じ「枯葉」、エレナ・ゲルハルでシュ-ベルトの「冬の旅から「辻音楽師」、最後はエンリコ・カルーソーでビゼーのオペラから「真珠採り」の9曲を聴きました。

レコードを持参されたS氏はとても趣味が良く、「真珠採りなど涙がこぼれた」という声が聞かれました。

休憩では十六茶に飴とクッキーをお出ししました。

その後次々お客様が来られ20客近く追加しました。

その後次々お客様が来られ20客近く追加しました。

(この写真はお客様からお借りしました)

後半は拙生のレコード。米国のミルドレッド・ベイリーやダイナ・ショアによる「ザ・ロンサム・ロード」「ソー・イン・ラブ」「アニヴァーサリー・ソング」、続いて戦後の暁テル子の歌、美空ひばり「あの丘こえて」、伊藤久男「あざみの歌」、フランク永井に続き、川田孝子と安西愛子の「月の砂漠」、最後に絵入りのテイチクレコードで「ジングルベル」を掛けて終了しました。

お若いカップルさんにも来て頂き、喜んでいる次第です。

シャープなCDと異なり、SPレコードの音は柔らかく、聴いていて疲れないというお声を聞き、なるほどと思いました。皆様にはそれぞれ思い出の歌があり、ハミングが聞こえたり、目頭を熱くされるなど、心打つ会ではなかったでしょうか。

電気、電子を用いない自然な再生音は今や新鮮、また歌を通して洋の東西と時代背景を体験出来たことも有意義だったと振り返っています。

今回で樹下美術館主催の今年のイベントは全て完了。ご協力頂いた方々、ご参加下さった皆様に厚くお礼申し上げます。

今年の樹下美術館は12月20日までの営館です。

あと40日余。晩秋初冬にも良い日があります。どうかお暇をみてお寄りください。

今週9日、土曜日はSPレコードを聴く会。

電気を用いない蓄音機に昔のレコードを乗せて聴くSPレコード鑑賞。

レコードが録音されたおよそ1930~1950年代ころまでの音楽がよみがえります。

このたびは特集として、シャンソン、ヨーロッパ歌曲、スタンダード曲、古い日本歌謡、童謡などの「歌」を掛けますのでどうかお暇を見てお寄りください。

午後3時始まりです。

以下は予定のプログラムです。

【前半】 シャンソン、クラシック歌曲

「バラ色の人生」 エディット・ピアフ

「三つの鐘」 エディット・ピアフ

「聞かせてよ愛の言葉を」 リュシェンヌ・ホワイエ

「パリに帰りて」 シャルル・トレネ

「ラ・メール」 シャルル・トレネ

「枯葉」 高英夫

「枯葉」 イヴ・モンタン

「辻音楽師」 シューベルト作曲 エレナ・ゲルハルト歌

「真珠採り」 ビゼー作曲 エンリコ・カルーソー歌

休憩

【後半】 ヴォーカル、日本歌謡・童謡

「ザ・ロンサム・ロード」 ミルドレッド・ベイリー

「ソー・イン・ラブ」 ダイナ・ショアー

「トゥー・ヤング」 パティー・アンドリュース

「東京シューシャインボーイ」 暁テル子

「あの丘こえて」 美空ひばり

「あざみの歌」 伊藤久男

「有楽町で逢いましょう」 フランク永井

「月の砂漠」 川田孝子・安西愛子

「みかんの花咲く丘」 川田孝子

「きよしこの夜」 テイチクレコード

以上19曲、多少順序が変わるかもしれませんがお楽しみください。

上手く踊る、楽しく踊る もう一つのワールドカップ。

ラグビーWCが終わった。力とスピードがてんこ盛りの競技は、私の様な者にもそれなりに理解出来、テレビさえ点ければ面白く観ることになった。

試合のほかスタジアム周辺では、大会を盛り上げる取り組みがさまざま伝えられている。

YouTubeにそれらが紹介されていて、その中の一つで以下の静岡市会場となった袋井での動画がとても興味深かった。

ロシア対スコットランドの試合から始まる動画は、場外のおもてなしブースに移る。そこでは静岡の有志によるカントリーソングのラインダンスが行われていた。そこにスコットランドサポーターが加わるや、場内は次第にヒートアップ、一種カオス寸前に。

だが終了を告げられると、不満も見せず舞台を降りる人々。そしてその後のスコットランド人とバグパイプの関係も分かりやすく、ワールドカップのもう一つの顔が丁寧に捉えられていて感心させられた。

投稿者のコメントも良く興味深い内容だった。

初めおそろいで上手に踊っていた地元ラインダンスの方達も、最後は各国入り交じった無心自由ダンスに司会とともに同化してしまう。

上手いダンスとは、楽しいダンスとは、幸せとはを垣間見た良い投稿だった。

少々長いですが、こちらの動画は同じ会場での始終が撮られています。

残り三分の一あたりから会場全体が熱く変わります。

これらの歌は何故か60~70年代の古いものが多い。若い人達も楽しそうであり、私のような年寄りには嬉しい。

南アが優勝して良かったラグビー。

雲一つ無い晴天は誠に久し振り、美術館は忙しかったらしい。

遅い昼食後、柏崎市は谷根(たんね)と野田に石仏を見に行った。日は短いうえ5時からラグビーWC決勝を見なければならないので、急ぎ足。2時間半かけて回ってきた。この時の拙写真は後に掲載させて頂ければと思う。

さてイングランド対南ア(南アフリカ)のラグビーWC決勝戦。

南アは強く、本日も終始イングランドを相手に優勢に進め優勝した。

強いチームが勝ち、番狂わせが少ないのは、ラグビーのルールが上手く考えられているからであろう。さらに正確な審判とTMO(テレビジョン・マッチ・オフィシャル:ビデを判定)の導入、そして選手のルール遵守が徹底していることも大きいと思う。

そのことを考えると2015年のWC予選で日本が南アに逆転勝利し、スタジアムと世界を湧かせたのは本当の奇跡だったのだろう。

優勝した南アチームの主将は初めて黒人が担った。

私が物心ついて知った南アのアパルトヘイトは執拗だった。だがその後年月を掛けたマンデラ氏の解放と首相就任で平等政策は進んだものの、いまだ差別として人種問題が残っているという。

優勝インタビューで主将は“自分の国にはまだ多くの課題や人種問題があるが、皆で協力すれば克服出来る”という主旨の率直な話をした。このたびのどう猛なまでの強さには、厳しい軋轢を克服する「虹の国」づくりの過程で得られた本物感が滲んでいる。

その後の表彰式のテレビで微笑ましい情景をを目にした。

金メダルを掛けてもらった選手がこどものように嬉しそうにメダルを見るのである。

今ではその順位は落ちたが、南アは長く世界一の金産出国だった。穿ってみれば、美しい金メダルを手にして、話に聞いていたかっての自国の栄光を晴れて実感しているかのようで、なごまされた。

このたびなるほどな、と思った事がもう一つ。

決勝前日、日本を代表する選手三人が次ぎのようにテレビで予想した。

“決勝ともなると当たり合いが強く、恐らく日本が出来たような華やかなトライは少ないでしょう。代わりに密集や相手のペナルティで稼いで行くような一見地味、ある意味玄人好みの試合になると思う”と。

みなまでは分からなかったが、本日そのような流れとなり奥が深いものだ、と感心した。

関川大橋のコスモス畑 300年前のアンティークスプーン。

久し振りに晴天の本日午後、所用のあと関川大橋を通過した時、河原の右岸に一面コスモスが咲いているのが見えた。

左折して川沿いの小さな駐車場に止めて花畑を見に降りた。

このコスモス畑の事は毎年新聞に出るが、実際に現地で見るのは二度目。

今年は台風の熱風や深刻な冠水被害に遭ったはずだが、見事に咲き誇っていてとても驚いた。回復に尽力された方々のご苦労に深い敬意を禁じ得ない。

花畑は地域の人々と対岸の新潟労災病院の皆様へ心の和みにと、リバーサイド夢物語(NPO法人徳合ふるさとの会)の方々が小学校の生徒さんの協力を得て植栽されている。

膨大な花の種は、秋に生徒さんたちが花殻から採取しているというので行事の連続が可能になっている。種蒔きは7月の梅雨開け時期に行われると言うが、ヤブ苅りや雑草取りの労力がしのばれる。

思えば久し振りの晴天。無数の花たちは晴れ晴れとした表情をしていた。

思えば久し振りの晴天。無数の花たちは晴れ晴れとした表情をしていた。

素晴らしい景観を作られる生徒さん、徳合ふるさとの会の皆様に感謝いたします。

話変わって昨日日曜日のこと、あるお客様がイギリス製になる銀のアンティークスプーンを持参され、拝見した。柄に打たれた刻印(ホールマーク)から1713年製だという。音楽好きのその方は「バッハ28才の時代」と、嬉しそうに仰り、誠に幸福そうだった。

柄の先端が折り上げられ、手が掛かるようになっている。

柄の先端が折り上げられ、手が掛かるようになっている。

ボール(カップの部分)は大きい。その裏側に柄から続く細長い三角形の部分が見られる。

ボール(カップの部分)は大きい。その裏側に柄から続く細長い三角形の部分が見られる。

ボールが折れないように強度を強めるための設えだという。

形が鼠の尻尾に似ていることから「ラットテイル」と呼ばれているらしい。

1713年、、、、世に出て300年は経っているスプーン。今日それを手に入れて幸せそうな人。バッハを聴きながら程よい加減のスープを飲む、、、さぞかし美味しかろう。

かように1つのスプーンがどれほど多くの人を幸福にしたことだろう(一方で辛い出来事のため泣きながらスープを飲んだ人がいたかも知れない)。

人から人へ世から世へ。普段倹約しながらアンティークに親しむことは、かって同じ品を手にした見知らぬ過去の人たちへの親しみ、あるいは品物が通過した時代への共感など、特有の世界にひたることが出来る。そのうえ実用することも出来るので、とても良い趣味だと思う。銀製の食器類は人気のコレクターズアイテムの1つに違い無い。

素晴らしかったヴィクトル・マザーチェク氏と市村幸恵さんの演奏会。

本日午後、上越市吉川区出身のピアニスト市村幸恵さんとチェコ・フィルの第一ヴァイオリン奏者ヴィクトル・マザーチェク氏によるコンサートが大潟区のコミュニティプラザで行われた。

現在、NHKおよびサントリーホールに於ける東京公演はじめ横浜など日本各地をツアー中のチェコ・フィル。お忙しい第一ヴァイオリン奏者と市川さんの演奏は大変貴重で、心ゆくまで楽しませて頂いた。

ぴったり息が合ったお二人の演奏。

ぴったり息が合ったお二人の演奏。

共催した樹下美術館からの花が見えた。

1部はモーツアルト:ピアノとヴァイオリンのためのソナタ 作品378、ドヴォージャーク:ソナチネ 作品100。

二部は日本の歌から「夏は来ぬ」「赤とんぼ」「里の秋」、マルティヌー:インテルメッツォからヴァイオリンとピアノのための4つの小品、スーク:4つの小品、スメタナ:我が故郷より が演奏された。

演奏は懐かしげな繊細さと圧倒的な力強さ、そしてモダンな旋律や心弾むリズムで私たちを虜にした。

アンサンブルはチェコ人の最も好むところ、と過日市村さんにお聞きしていた。ご本人たちが心から楽しみながら意気を合わせる演奏はとてもスリリング。互いに反応し合う様子から時に即興演奏の如くに聞こえたほどだった。

休憩を挟んで2時間、素晴らしい演奏会はあっという間でした。明後日は熊本で演奏するマザーチェク氏、充実の市村さんは昨年チェコ大使館で演奏されました。

このたび二人は福岡でもデュオの予定とお聞きし、益々のご活躍をお祈りしています。

上越市の長瀬邸に於ける素晴らしい「長瀬コレクション 齋藤三郎 内田邦夫 展」

本日から二日間、上越市は桜町の長瀬邸で「長瀬コレクション 齋藤三郎 内田邦夫 展」が開かれている。午後から妻と出かけた。

齋藤三郎の初期から晩年まで、十分に吟味された優品が四部屋を取り払って展示されていた。絵付けを主に器種は壺、絵皿、茶道具(煎茶道具も)、湯飲みから文房具まで満遍なく網羅され、青磁、白磁、色絵、染め付け、鉄絵と揃い、飛鉄から織部まであった。また随所に配された力作の書画にも目を奪われた。

さらに展示台やケースは自作を含め、蔵扉の見立てなど本当に良く工夫され、手作り感あふれる素晴らしい展覧会だった。

長瀬氏は長くウランガラスや漆器、古陶磁を蒐集されておられたが、10数年来齋藤三郎にしぼって集めていらっしゃる。集められた膨大な数からコレクションの夢中振りが手に取るように伝わる。齋藤三郎の作品には人を夢中にさせずにはいられない特別な力がある。

“まだ見ぬものがあるはず、次はどんなものと出合うだろう”というわくわく感は、私にも分かりすぎるほど良く分かる。

これがお店なら持って帰りたい作品が沢山あり、そのうちから以下数点を掲載しました。

お得意のドクダミ更紗文の中に椿の窓絵。

お得意のドクダミ更紗文の中に椿の窓絵。

肩から胴まで張った形が穏やか。黄釉の窓地も効いている。

上掲の2器とも口が開いた大らかな花器。

上掲の2器とも口が開いた大らかな花器。

呉須アザミ文(上)、鉄釉草文(下)ともに素早く彫られた線が非常に素晴らしい。

磁器と陶器双方の味わいも見事に表現された名器だと思った。

蓋付の鉄絵飯椀。セットで揃った貴重な作品。

蓋付の鉄絵飯椀。セットで揃った貴重な作品。

高い高台は手が入りやすく、蓋は逆さにして菜皿にすべく高いつまみが付いている。

ざっくりした鉄の風合い、葉文窓絵など民芸調が誠に和やか。

奥の間に7,80点の内田作品。こんなに沢山見たのは初めて。

奥の間に7,80点の内田作品。こんなに沢山見たのは初めて。

輝かしい受賞歴の氏は上越市出身。

後年日用される器を目指してクラフト運動を推進。

クラフト全体の質の向上に深く寄与された。

長瀬さん、有り難うございました。手に取り、写真まで撮らせて頂き失礼致しました。

こんなに開示され、素晴らしいことだと思いました。

大勢の方がこられていて良かったですね。

どうか健康に気を付けて、この先も共に楽しみながら頑張りましょう。

会場でお呈茶など催事に協力されている皆様、本日は誠に有り難うございました。

稲垣選手の素晴らしい表情 ラグビーは赤ちゃんを手荒に奪い合う競技?

大盛り上がりのラグビーワールドカップ。スコットランド戦で新潟県出身の稲垣啓太選手が大会初めてとなるトライを決めた。

縁の下の力持ちと呼ばれ、最前列で犠牲的な力勝負に専念する稲垣選手にとって、走ってパスを受けトライする場面はまず無い。

それが代表入り7年目、10月13日に突然訪れた。

前半、タックルを受けながら選手が次々にパスを繋いでゴールに向かう。ゴール目前で最後の選手が振り回されるように倒され、駄目かという瞬間左から走りこんで来たのが稲垣選手だった。

超巨躯の選手があたかも霧の中から幻(神)の如く忽然と現れ、パスを受け取るとゴールに倒れ込み逆転トライを決めた。

練習はしていたかもしれないプレー。

だが本番のきわどい場面でまさかドンピシャの成功だった。

パスを受け取る稲垣選手。

パスを受け取る稲垣選手。

眼と口元、そして手に極限の緊張が現れた素晴らしい表情。

あの稲垣選手がこんな顔をしていたなんて。

選手として全てが掛かった一瞬だったと思う。あたかも子こどもが試練を達成しようとする瞬間のように見える。

そしてトライ。

そしてトライ。

今度は必死で幼な子を守った母を思わせる表情。

(写真はいずれもYouTubeのキャプチャーです)

学生時代によく集まった家の級友がラグビーをしていた。ある日曜日にライン審判をやってと言われ一緒に出かけた。埃まみれになってぶつかり合う選手たちを追いながら、これは自分にはとても出来ないと思った。

それが2015年ワールドカップの対南アフリカ戦をネットで見て、体を張るスケールの大きなゲーム性に興味を覚えた。

そしてこのたび、いかつい選手たちが、しかとボールを抱え必死にゴール(家?)に向かって走るのを見て、彼らが追い、あるいは抱いているのは赤ちゃんではないのか、とふと思った(形も似ている?)。

いずれ王となる大事な赤ちゃんを奪い合い、城あるいは家に運ぶゲーム。追い詰められると渾身のパスとして仲間に出して繋ぎ、ついには蹴ったり、転がしたり、かぶさったりして手荒に守りあるいは運ぶ。

同じ試合の後半、密集からトライに漕ぎ着けたスコットランド選手。

同じ試合の後半、密集からトライに漕ぎ着けたスコットランド選手。

ひしとボール(赤ちゃん)を抱いて同じく母のような表情。

アニマ?(女性ではアニムス)

精神・心理学者ユングによる男の意識下に潜むという女の資質や母性。

荒ぶる侍のような稲垣選手は、目の前に投げ出された赤ちゃんを緊張する少年のように受け取ると、母の如く抱いてゴールに倒れ込み、すぐまた侍にもどった。

最後は拙い空想になってしまいました。

たぶん人間は子どもになったり大人になったり、いわゆる男になったり女になったり、普段からとても忙しいのだと思う。

稲垣選手トライおめでとうございました.。

応援しています、どうか体をいたわり長くご活躍ください。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月