文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

小春日和となった日 カルメン故郷に帰る 昭和27年の上京。

このところ雪も降らず風も無く、時に雨の日があったので樹下美術館の雪はおおかた消えた。

夜になると隣室からテレビ映画の音が漏れ聞こえる。いつものように何の映画?と妻に聞く。「カルメン故郷に帰る」だった。一、二度みているが、いずれも断片的だ。

国産初のカラー映画ということ、随所で“色”が意識されていた。木下恵介監督、高峰秀子が綺麗で滑稽、牧歌的な軽井沢と浅間山が素晴らしかった。

昭和26年製作ということ。主役の踊り子が乗る貨車は草軽電鉄の凸型電気機関車が牽いた。

昭和20年代の社会には戦争の傷跡とナイーブな民主主義への期待が織り混ざり、児童生徒であった私にも独特な時代の味わいが残る。

昭和27年、5年生の夏休みに若い叔母に連れられて、姉弟と三人で東京へ行ったことがある。信越線の車列は長く、上野まで長時間かかった。

その車中、痛々しい姿の傷痍軍人がたびたび募金箱をもって現れた。お金を入れるかどうか、子供心に苦しんだ。

赤羽か大宮(あるいは双方?)では駅構内の大きなレンガの建物が大破したまま、爆撃の痕が生々しかった。

三人で一週間ほど寝泊まりして世話になった年配の叔母は、築地で幼稚園を営んでいた。彼女は美しい人だった。

幼稚園では、近くの米軍病院(旧聖路加、現国立がんセンターの場所)の看護婦さんたちの子どもを多く世話していた。お母さんたちが院内の免税店からラッキーストライクなどのタバコをみやげに買ってきたが、叔母は笑顔でそれを私たちに見せた。

他の時の伯母はとても疲れて見えた。銀ブラや読売ホールの音楽会、神宮球場、上野動物園などへ連れて行ってくれたのは若い叔母だった。

「パンパン」「ルンペン」というような言葉を教わり、「私もルンペン」と若い叔母は笑った。僅かの米を持参して上京した三人の子供。昭和20年代の東京の親戚には迷惑な事だったろう。後年幼稚園の叔母にそのことを言うと「分かってくれたかね」とにやりと笑った。今その伯母もない。

「カルメン故郷に帰る」では軽井沢の生徒達が美しいオルガンの音に合わせて男女で踊る。

昭和29年から髙田市の某中学校へ通ったが、ある日、映画「二十四の瞳」の鑑賞学習が市内の映画館であった。やはり木下恵介氏と高峰秀子さんの映画だ。

その往き帰り、男女が手をつないで歩くように言われた。

民主教育の一環だったのだろうが、大変に恥ずかしかった。私は実は手をつなぎたい人がいたが、実際は当然別の人で、覚えていない。

謎の西洋の婦人像 小説「従姉妹ベット」 そして原画。

樹下美術館の展示作家倉石隆の作品を蒐集し始めたのは1996年からでした。作品はご遺族や関係者からのご厚意のほか画商にお世話いただいた作品もあります。

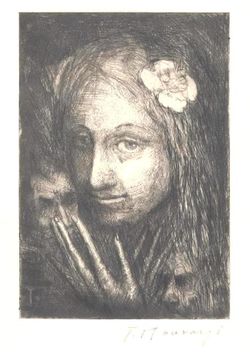

倉石氏の作品を探す画商のプロ魂に何かと感心させられました。そのうちの一枚が以下の女性像です。

オレンジ系の赤一色で描かれた女性は珍しく西洋人、しかも一種謎めいた雰囲気の作品でした。

強い視線、少し歯並びが悪そうな口元、、、決して麗しい美人とは言いがたく見えます。あまつさえ頭上には暗い赤で湯気のようなものが情念の如く立ち、バックとしては不思議なあしらいでした。

当作品にはタイトルが無く、勝手に「西洋の婦人像」としていました。わざわざこのような西洋人を描くのに、どんな意図があったのだろう、見るたびに首をかしげました。

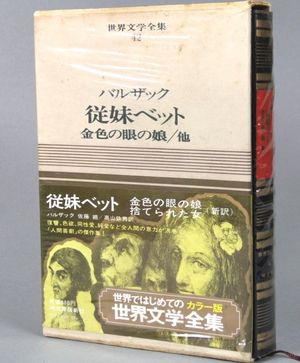

これとは別に、ひごろ倉石氏の作品や資料を探して、インターネットで「倉石隆」を打って検索していました。ネットのお陰で何冊か貴重な本が手に入りましたが、ある日氏が挿絵をしているバルザックの小説「従姉妹ベット」(河出書房出版 世界文学全集 第42巻 昭和46年3月1日再版発行)が古書として売られていることを知りました。西洋の婦人像が来てから3,4年後のことです。

綿密な図録である新潟市美術館出版の「郷土作家シリーズ 倉石隆」の資料に従姉妹ベットはありません。一体どんな本、そして挿絵なのか。申し込んだ品の到着を心待ちしました。

届いた本の帯の女性の髪飾り、眼差し。「西洋の婦人像」はこの人にちがいありません。

届いた本の帯の女性の髪飾り、眼差し。「西洋の婦人像」はこの人にちがいありません。

上掲の油彩は習作にしては完成度が高く思われます。

ベットへの特別な思いが、あらためて油彩制作へ向かわせたのでしょうか。

文中挿絵のベット。

文中挿絵のベット。

油彩画よりふっくらして鼻が大きく異常に細い指。淡いブルーが掛けてある。

ところで今年11月はじめ、東京のある方のご厚意で倉石隆の版画を何枚もお届けいただきました。中の数枚は従姉妹ベットの挿絵原画(銅版画)で、とても感激しました。

バルザックは小生の高校時代に谷間の百合を読んだことがありましたが、従姉妹ベットは知りませんでした。

しかし小説を読むに従って倉石氏の油彩人物画は復讐劇の主人公ベットを見事に描き出していることを知りました。

それにしましても美人画が多い絵画の世界で、取り残された女性を存在感をもって描く。倉石隆の才能にあらためて驚かされます。

また書物「従姉妹ベット」に出会ったのは検索サイトで、版画の送り主さんが樹下美術館をお知りになったのは当館のホームページからでした。インターネットは不勉強な美術館長に思わぬ発見や繋がりをもたらしてくれて助かります。

樹下美術館は12月24日で今年の営業を終了致します。来春は3月15日開館と致しましたが、ベットの油彩と本、それに原画の銅版画を揃えて展示したいと思います。

健診を生かす はくたかに虹 クリスマスリース作り レス・ポールの虹の彼方に。

本日午後、ある工場の健診結果に対する個人面談があった。過食、偏食、アルコール、喫煙、塩分過多、運動不足、そしてストレス。これら七つは何処でも変わらない課題だ。

生活上のほどよい節度なしに薬だけに頼るのは問題の解決にはならない。健康な人生、健康な老後を考えれば自ら納得してぜひ望ましい生活習慣に向かってほしい。

本日の事業所は長いお付き合いもあって、工場長以下担当者の意識は高く、個人面談の理解や反応はもとてもいい。

さてこの時期の悪天候は虹と遭遇しやすい。本日も事業所の帰りに見事な虹と出遭った。

虹を背景にほくほく線の特急はくたか号。強風のためのろのろと走っていたので写せた。

家を覗くと妻の友人たちやスタッフが、知人の奥様からクリスマスリース作りを習っていた。一段落して隣室でお茶だった。女の人達はよく集まり、よく話す。

家を覗くと妻の友人たちやスタッフが、知人の奥様からクリスマスリース作りを習っていた。一段落して隣室でお茶だった。女の人達はよく集まり、よく話す。

女性は存在価値を確認するために和(輪)を広げる。

存在価値がよく分からない残念な男たちは、敵を求めて人迷惑なことをする。

名ギターの生みの親で名プレーヤーの故レス・ポールがお爺さんになって「Over The Rainbow」を弾いていた。

エンディングは華やかなカデンツァから穏やかなルートに戻って終わった。

牧田由起さんと経麻朗さんのコンサート 妙高山の無事。

良く晴れた日曜日の本日午後、髙田で用事を終えた妻を乗せて清里区コミュニティプラザの音楽会に行った。

知人から誘って戴いたコンサートはヴァイオリニスト牧田由起さんがジャズギターの経麻朗(きょうまろう)さんと共演された。

牧田さんは経麻朗さんのジャージーなコード演奏やメロディアスなオブリガートを生かして楽しくかつロマンティックに奏でられた。シチリアーノ、チャールダッシュ、星に願いを、などうっとりさせられた。

牧田さんは経麻朗さんのジャージーなコード演奏やメロディアスなオブリガートを生かして楽しくかつロマンティックに奏でられた。シチリアーノ、チャールダッシュ、星に願いを、などうっとりさせられた。

すべて指弾きをされる経麻朗さんのサウンドは、ボサノバリズムを主体にこまやかに牧田さんをバックアップされる。それにフォーヴァースでソロのやりとり、ギターの低音弦によるランニングベースなどジャズの楽しさも随所にみられた。

経麻朗さんのオリジナル「星の踊り」、アンコールの「A列車で行こう」は息ピッタリで新鮮だった。

1940年代作曲のA列車は、ジャンゴ・ラインハルトとステファン・グラッペリのロマ的なアンサンブルを彷彿とさせ(もちろん現代的でしたが)、スリリングでした。

清里へ、通りがかった髙田公園でカサハラさんの熱いココアを飲んだ。

清里へ、通りがかった髙田公園でカサハラさんの熱いココアを飲んだ。

母の生前、板倉さくら園の行き帰りに見た大きな妙高と久しぶりに対面。

母の生前、板倉さくら園の行き帰りに見た大きな妙高と久しぶりに対面。

妙高山さえ無事であれば私たちは生きていける、時節がらそんな感じがした。

ヘンリー8世からエリザベス1世まで、16、17世紀のイギリス音楽は貴重だった。

昨夜、加久間(かくま)朋子さんのチェンバロ、辺保(へんぼ)陽一さんのリコーダー、賛助出演のギター山上洋路さんによる音楽会が樹下美術館であった。

予定を越えて70席のご来場があった。

荘重なチェンバロは鮮やかに時代をよみがえらせ、リコーダーは鮮明に歌った。ギターが加わるとサウンドはより深みを増し、晩秋にふさわしい音楽会となった。

サブタイトルは“16,17世紀のイギリスの音楽黄金時代に遊ぶ夕べ”。ジョン・コペラリオ、ジョン・プレイフォード、マシュー・ロック、ニコラ・マティス等々特殊で限られた時代の英国の音楽家を誰も知らない。様々な表情の楽曲は全て初耳。しかしそれだけ貴重かつスリリングであり、多くが舞曲ゆえ自然に楽しめた。

演奏家さんたちから、お客様の熱心な反応に感激した、樹下美術館はとても癒される、と感想がありました。ご来場の皆様、演奏者の皆様、本当に有り難うございました。

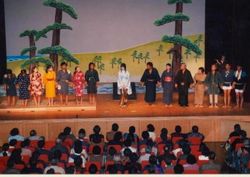

大潟区鵜の浜の人魚像 昔公演した芝居。

ひどい悪天候をもたらした寒冷前線が一応去った日。夕刻の空を眺めに鵜の浜へ行った。

夕暮れの浜に人魚像。この時期淋しそうだ。

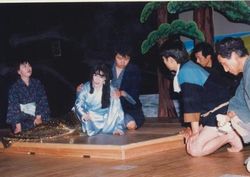

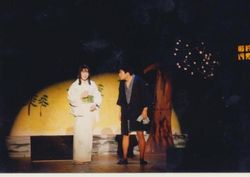

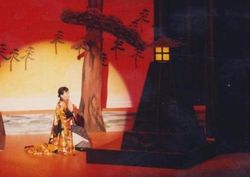

人魚といえば、以前に書かせて頂きましたが、嘗て私は拙い台本を書き演出をして、地域の人達と芝居をしたことがあります。上越市大潟区に残る人魚伝説を「人魚塚」として楽しめる劇にしてみたのです。

大道具、小道具、照明、衣装、音響、メイク、全て地域の皆さんの手弁当でした。

三回の公演はいずれも大入り。最終公演は500円(だったか?)の入場料を頂きました。以下は最後に行った頸城区希望館での模様です。15年も前になろうかと思います。

1時間20分の公演は大変でしたが、長い稽古を積んで皆で充実した経験をしました。

|

|

拍手が止みませんでしたね。みんなどうしているかな、5年生だった子役さん達。

夕暮れの人魚像を見ながら思い出しました。

北方文化博物館 ある種文化ディズニーランド。

昨日、新潟市の知人から新潟茶会に招かれていたので昼を挟んで北方文化博物館へ出かけた。

知人のお席で主客座に座らせられた。恥を掻かぬよう亭主のもてなしに精一杯応えてみた。60回記念ということで言祝ぎのお道具類が調和を保ち、お茶も美味しく秋が心身に染みた。

北方文化博物館は4回目だが、行くたびに拡充され来館者さんが増えている。

建物は多様でとても写しきれない。待ち時間の間に近くの部屋をまわって灯りを撮った。ほんの何分の一だが、白色電球たちが明治、大正、昭和の光と雰囲気を静かに伝えていた。

|

|

当館では江戸中期~近代の大地主の建物、調度品が極めて状態よく保存されている。そのためかっての農業のありようを頂点から驚きをもって俯瞰することが出来る。

20年数前に訪れた時は案外ひっそりとしていた。しかし現在広大な母屋のほか、複数の茶室に加え、多様な食堂・レストラン・カフェ、そのほかショップ、収蔵品展示館、宿泊施設などが充実展開されている。

この右に満車の大駐車場。

スタッフはよく動く。テーマが生きていて手入れが良く、灯り一つとっても見飽きない。蒲原(かんばら)平野の豪農文化ディズニーランドともいうべきスケールの大きい博物館ではないだろうか。

善行寺さんの花 遊心堂さんの八雲会・創作アート展 そして恩師との再会。

木曜日の午後休診日。曇りの午後上越市髙田は寺町「善行寺」さんと本町は「遊心堂」さんへ行った。

善行寺さんは昨年秋、何気なく訪れて境内に群れ咲くシロバナホトトギスに驚かされた。帰って髙田出の妻に話すとよく知っている寺という。今年は事前に連絡してお花を拝見した。住職のお母さまにはスコップまで用意して待っていて下さり、沢山お花を頂いた。

「まことに有り難うございました」

展示されていた浄興寺本堂内陣の壁画「飛天」と、作者の故・三浦顯栄先生の写真。

寺町を後にして、かねて親しくして頂いている高校先輩のK氏からご案内頂いた八雲会・創作アート展へ行った。

新潟県立髙田高等学校、昭和31年卒業生による作品展は当時の先生方や物故者を含めた特異でボリューム感のある展覧会だった。

書画、彫塑、写真、工芸、文献書籍、詩、、、。同級生を中心に恩師と、よくもこれだけ作者、作品、カテゴリーを網羅出来たものと、驚嘆し、プロフェッション、アマチュアを越えた情熱に心打たれた。

同校は普通科高校のはずである。卒後56年を経て、同級生の学芸の成果を一堂に会させる。最もダメな学年と言われたと、K氏。よく花開くのは、そのような肥やしが効いていたのですか。

会場で故・三浦顕栄先生がご自分の大作の前に立たれる写真を見た。先生は数少ない小生の高校時代の恩人。病気を患い一年間の休学を余儀なくされ、下の学年に混じって以後卒業まで二年間の担任だった。

毎日沢山薬を飲み、週一の臀筋注射。孤独な高校生活で、先生には教科で描いた絵を褒めて頂き、また進路への貴重な助言を頂いた。お礼一つせず今日まで過ごし、本日ご立派なお写真に出遭った。ああ50年、、、故人となられた先生。一気に目頭が熱くなった。

先生は、髙田高等学校を辞されたあと、新潟大学・教育学部教授になられている。師の大きさ、有り難み、当時何も知らずにいたとは。

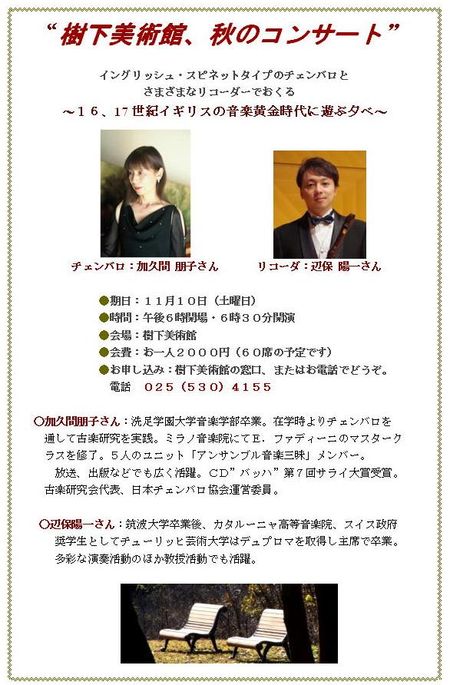

秋の音楽会はチェンバロとリコーダーの夕べ。

再びの炎天となった一日でした。ニュースは連日、二大政党の党首選挙の話題一色となりました。

福島復興とゼロ原子力の美しい国への再生を、丁寧に実行される人を心から望みたいと思います。

さて樹下美術館では11月10日(土曜)の午後6時半から

イングリッシュ・スピネットタイプのチェンバロと

リコーダーのコンサートを催します。

チェンバロの実力者・加久間朋子さんは、作秋設立された日本チェンバロ協会の発起人の一人であり、運営委員をされています。今回は三回目の来演です。

このたびは気鋭のリコーダー奏者辺保さんとのアンサンブルとなりました。

※ギターの飛び入りも期待されます。

サブタイトルの16,17世紀イギリスは音楽も黄金時代。リコーダーは多様に花開きました。

さまざまなリコーダーとイングリッシュスピネットのチェンバロによるアンサンブルはとても楽しみです。

新潟市から茶道・石州流の皆様 そして陶齋の千字文(せんじもん)。

本日午前、美術館から以下のような電話がありました。

新潟市から茶道・石州流の皆様6人が来館されている。質問があって、陶齋の作品・色絵柿文鉢に書いてある文字の意味を教えて欲しいということ。

作品の見込み(内側)にある「秋収冬蔵(しゅうしゅうとうぞう)」のことでした。

正面上から左まわりに秋・収・冬・蔵と書かれている色絵柿文鉢。

正面上から左まわりに秋・収・冬・蔵と書かれている色絵柿文鉢。

四文字の意味は、秋に収穫し冬に備える、と解釈されます。

同じように絵に文字が模様として配されている作品・色絵椿文鉢が展示されております。文字は「露結為霜(ろけついそう)」です。

正面上から左まわりに露・結・為・霜と書かれている色絵椿文鉢。

意味として 露が結ばれて霜柱となる、と解釈されます。

さて上掲の二つの四文字はいずれも中国の南朝時代の漢詩集「千字文」にある言葉です。

千文字は6世紀、梁の武帝が基礎的な漢字習得の教材(読本)として、文官の周興嗣に命じて作らせたものとされています。

体裁は、四字からなる250の短句を連ね、人知や森羅万象を全て異なる千字の長詩として完結させたものとなっています。

日本にも正倉院の御物として早くから伝えられ、あるいは最澄も唐からもち帰った言われています。

秋収冬蔵と露結為霜はともに6番目と10番目に次の様な対句の形で出てきます。

“寒來暑往 秋收冬藏“

“雲騰致雨 露結為霜”

教養の人、齋藤三郎(陶齋)は絵とともに書も能くし、千字文も詳しかったと聞いています。

遠くからお越し頂きご質問くださった石州流の皆様、まことに有り難うございました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 聴老(お年寄り&昔の話)

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 秋田県の鳥海山 由利高原鉄道「おもちゃ列車」。

- 秋田県側の鳥海山 にかほ市から。

- 鳥海山の前に酒田市は本間美術館へ。

- 5月4~6日まで秋田、山形へ行って来ました。

- 分校時代の出来事その2 バスにさらわれる。

- 分校時代の出来事その1 お弁当コロコロ。

- 『朧月夜(おぼろづきよ)の思い出。

- 関山周辺の春 齋藤尚明さんご家族。

- 三日間で二回のゴルフは優勝と三位だった。

- 貴重な人 窓辺のラベンダー。

- 庭と遊ぶ落花 楽しい事には心配が尽きない。

- 春の庭、よく名を尋ねられる花三種。

- 今年も咲いたカラタチの花。

- のどかな山桜、足許のすみれ草。

- 三冊の図書。

- 強風の日。

- 庭仕事と読書は似ている 新堀川の自然な桜。

- 雨の今夜は満月だった 明日は晴れるので施肥。

- 居ながらの花見 スミレの好意。

- 良いご一家の話。

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月