食・飲・茶・器

お年寄りのマイクロピースジグソーパズル 美味しいタケコノ。

上越市髙田で日中7度にならず寒かった日、終日雨が降った。

こんなに寒くては折角の庭や畑の仕事が出来ない。予報では明日午後から数日晴れ間が見られるというので、本日は中休みに丁度良かったのかもしれない。

ところで以前、患者さんでジグソーパズルが趣味のお年寄り(女性)の事を書かせてもらった。これまで4000ピースなど、信じられないパズルをされていたが、先月の来院時、今こんなのをやっています、と以下の写真のようなピースを見せて下さった。極小ピースというものが1000個というのに挑戦され、ピンセットを使うらしい。

ピースを見ただけで頭が痛くなるのに、本当にお好きなんだなあ、これは才能だと、ほとほと感心した。

そもそもその昔たまたま娘さんが、もらいものと言って持参したジェームス・ディーンのモノクロ写真を完成させ、楽しさを知ったという。意外に高いので一時中断し、年金がもらえるようになって再び始めたと仰った。寒さと雨で畑中断の本日、暖かいおこたで存分に極小ピースと取り組まれたのではないだろうか。

サランラップに包まれた小さなピースをパソコンのキーボードに載せて撮りました。

サランラップに包まれた小さなピースをパソコンのキーボードに載せて撮りました。

さて、いよいよタケノコの季節になり、すでに煮物で2回夕食に出た。消化のことを考えて良く噛み美味しく食べている。

秋のミョウガとともにタケノコは子供のころから特別な楽しみだった。

第27回 命の電話チャリティー茶会。

毎年桜が良い時節に命の電話チャリティー茶会がある。

今年も本日午後からお邪魔した。

第27回という茶会は、今年で一旦終え一区切りとすると聞いた。主催の新潟いのちの電話後援会上越支部の皆様、協賛の(株)有沢製作所様および大杉屋惣兵衛様、そしてお当番の社中の皆様のご苦労とご努力に心からの敬意と感謝を禁じ得ない。

思えばその昔、不肖私が人前で初めてお点前をしたのが当茶会であり、後に席主を仰せつかったこともあった。それが一区切りということで感慨深く、区切りの本日は特に盛況だった。

眼の利いた由緒あるお道具ともてなし。花の盛りのもと、大切な人をも偲んだ良いお茶会だった。

行き帰りに花見会場の近くを通ったが、気のせいかさほどの混雑を感じなかった。昨今は夜桜のほうが賑わうのか。

再びまみえん。

一昨日の25度から一転、本日車が示した午後の外気温は6度。朝早くは雪が舞ったと聞いた土曜日。

こんな日は美術館など、どなたも見えないのでは、と思っていたところ9名の方に寄って頂いた。

助かります、有り難うございました。

そんな夕刻、あるご夫婦が転地されることになり、2組の夫婦が加わって食事をご一緒した。

優しく美味しい料理のOSTERIA SAKAZUME(オステリアサカヅメ)の3時間余、文字通り名残を惜しんだ。

尽きぬ話に、その昔の忘れていた事を細かに覚えて下さっていて胸が熱くなった。

会うは別れの始めとは、はそれでいい。一方、“別れは再会の始まり”もあろうと思った。

拙句)

再 び と手 を 差 し 出 し た春 の 夕

二日続きの雪 ドック健診 ハッサク。

昨日に続いて雪が降った本日木曜日。午後からドック健診を上越医師会の健診センターで受けた。

自宅ではまず見ないウエストが昨年より1センチ増えて、79センチだった。

もっと頑張らなくては、と言うと、スタッフの人が十分ですよ、と仰る。でも年を考えればやはり減らしたい。

健診を終えて昨年同様に回り寿司で食事をした。

帰路に寄った朝日池。ハクチョウとハクガンの姿は無く、カモがのんびりしていた。

地震以来音信を続けている熊本の医師からハッサクが送られてきた。

さて厚い皮をどう剥こうか、と考えていたところ、これが付いている、と言って妻が小さなプラスチック片を差し出した。

頼りなく見えていた鳥さんピックの凄いこと、すいすいと皮がを切り裂く。

先日の旅行で奈良の記事が残っていました。申し分けありません、今日は一日お休みして次回にいたします。

冬の連休は急ぎ足で京都と奈良へ その1 宵の八坂や中華など。

平成31年が明けた正月、新年の計に京都、奈良行きの計画が何となく上っていた。

急だったが切符と宿が取れて、去る2月9日午後、上越妙高駅を発って出かけてきた。予報どおりの寒波で寒かったが、奈良京都に一泊ずつした。

初日夕刻に京都駅に近いホテルに到着したものの、チェックインカウンターは何筋も長蛇の列。中国の春節に相当する時期で、大変な混雑だった。

列に並ぶヒマがもったいなく、クロークにカバンを預けて宵の街へ出かけた。宿から近い八坂神社→八坂庚申堂はこの度の目的地の一つだった。

30数年前の大晦日に、子ども達と夜の八坂神社を訪ねた折の煌々たる提灯と渦巻く人出が脳裡に残っている。この日も若者を中心に賑やかだった。

帰路の食べ物屋さんの二階の窓。所変われば窓変わる?窓を見るのも目的の一つ。

帰路の食べ物屋さんの二階の窓。所変われば窓変わる?窓を見るのも目的の一つ。

八坂神社からの帰路、入ってみた細い路地。両側にひっそっりと割烹が並ぶ。

八坂神社からの帰路、入ってみた細い路地。両側にひっそっりと割烹が並ぶ。

その静かな路地に「静」の張り出し。お静かに、ということなのだろう、徹底している。いつかこの通りの店に入ってみたい。一見さんで大丈夫だろうか。

その静かな路地に「静」の張り出し。お静かに、ということなのだろう、徹底している。いつかこの通りの店に入ってみたい。一見さんで大丈夫だろうか。

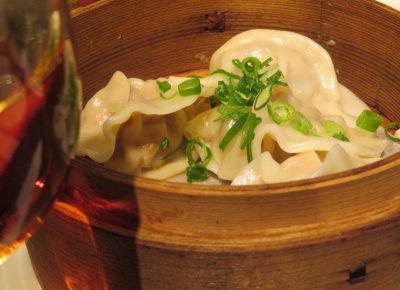

京都で中華というのも変かもしれないが、7時に四条河原町の店を予約していた。初めてなので見つけるのに少々迷ったが、良い散歩だった。

四条河原町のビルの五階が店。京都の人達が普段使いされている雰囲気の店だった。片隅に座り、空いたお腹を満たした。

京都だからと言って、おばんざいや京料理への執着は全く無い。京都で中華を食べてみたい、それだけのことだったが、期待以上に爽やかな料理で、美味しく頂いた。

中華なのに店はずっとジャズが流れている。

中華なのに店はずっとジャズが流れている。

帰りのレジでは誰が歌うのか「My One And Only Love」が聞こえていた。

お目当ての一つ八坂庚申堂を明日に持ち越しにして、ホテルに戻ると、チェックインカウンターはすっかり空いていた。

※2月9日と11日の記事は、出かける前に二日分を予約投稿したものです。実際には出かけていて、ややこしくなってしまいました。大変申し分けありません。

美味しいのだが、、、冬の食卓。

何故か定かではないが、冬に食欲が進むのは仕方がないことかもしれない。人に言っているうちに、自分も冬前に比べて1,3キロ肥ってしまった。それで減食に取りかかり、一週間経ってまず0,7キロ減った。

もう一週間して元へ戻りたいと思うのだが、妻が一生懸命作るので本気にならないとおぼつかない。

冬は冬で多くの旬があり、暖かい食べ物が主ともなれば余計美味しく感じるから、少々辛い。

以下このところで目に付いたものを挙げてみました。

訪問先のお宅で戴いたフキノトウに美術館の庭で採ったのも混ざった。

一体妻は何処で色々覚えてくるのだろう。弟のタラも戴いたルッコラもまだある。私がこんな風に出すとまた余計に作るかもしれない。

上越市立歴史博物館・宮崎館長 髙田公園の庚申塔(庚申塔その16)遊心堂 なかに寿司 寒行 髙田暮景 大坂なおみ選手。

昨夜から降雪があった上越地方、日中ひと止みしたが寒かった本日土曜日。

午後から再び上越市立歴史博物館を訪ねた。お忙しい宮崎俊英館長にお目に掛かり、大切な話が出来た。

来る3月15日から樹下美術館は今年度の開館を迎える。齋藤三郎と倉石隆を常設展示する当館は毎年二人の作品からテーマを決めて展示を続けてきた。同一作家のテーマを考え、見せ方を工夫するのは気を遣うが、楽しい作業でもある。

これを何とか維持出来たのは、お二人の作品が比較的豊かなバリエーションを有していたことがある。また展示スペースが小さいため、数多くの作品を準備せずに済むという事も大きかった。

今年の展示についても新鮮を意識し工夫をこらし、皆様に楽しんで頂くよう準備をしている所です。

本日宮崎館長にお会いして是非お尋ねしたかったことがもう一つあった。髙田公園の庚申塔の所在である。すると、ありますよと即座のお返事。「ぶら髙田」を持ち出され、すぐに場所が確認できた。

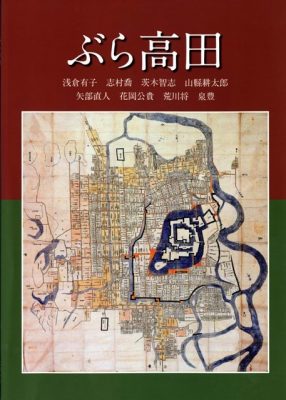

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

「ぶら髙田」 著者朝倉有子(代表) (有)北越出版 平成26年3月31日発行。

帰路、本町の春陽館に行き、最後の一冊と仰る本を求めた。

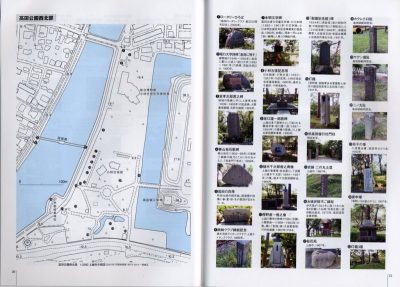

書物の一部。

書物の一部。

髙田公園内の55基の碑・モニュメントの場所が写真とともに地図に明示されている。

使う人本位の真に親切な一冊。

一大懸案であり、あきらめかけていた髙田公園の庚申塔は身近にあった。髙田に庚申塔があることもそれが公園にある事も貴重である。

有り難い、さっそく向かった。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

30㎝近い新雪の公園で左上方の庚申塔を目指す。

私は短い街中ブーツ、妻は長靴。

高田生まれの妻は、雪と言うと基本張り切って動き、本日先導した。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

合掌し、弓矢に剣と鉈?を持つ青面金剛。

上部に日月文、見にくいが下部に三猿が約束通り刻まれていた。

塔ではなく塚と表されている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

塚の基壇部分の側部に寄進者の記銘。「 いろは高山千三」と刻まれている。

いろは肉店のご先祖であろう。

他所のものをここへ寄進されたのか、あるいは実際に庚申待ちをされた供養なのか。

ちなみに手許の「越後の庚申信仰」に以下の掲載写真がある。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

昭和41年発行の本。髙田城址公園と記され、現在と同じ場所なのか。

日は春陽を思わせる。50数年経って実物に出逢えるとは。

今日まで大切にされていて感激した。

その後本町4丁目は「アートサロン 遊心堂」へ行った。

新旧の茶道具が見栄え良く並んでいる。上品な変化を付けた棚(茶道のお点前で用いる棚)が見つかり、値段も手頃だったので購入した。

店主と齋藤三郎の話をした。熱心な主から沢山質問を受け、スリルがあり非常に楽しかった。

その折、昭和二十一年作という齋藤三郎作品の写真を見せて頂いた。樹下美術館で最も古いものは二十二年の染め付け菓子鉢だ。それを更に1年のぼった箱書きは線が細く当時の三郎の筆そのものである。時期は近藤悠三への師事を終え、富本憲吉門下となって二年目に相当している。

楚々とした染め付け香合で、春蘭を描き、鉄絵の具でふち取られていた。

23才、まだ入門中だった時代であろう。しかし署名が許される作品を制作していたとは。それを認めた師の大きな懐と眼力に驚き、まことに良い勉強をさせてもらった。

主はまた一昨年、当館が発行した「樹下美術館の齋藤三郎」を念入りに読んで下さっていて、緊張を禁じ得なかったが嬉しくもあった。

遊心堂で長居をするとすっかり暮れていた。帰路たまたま「なかに寿司」の暖簾が目に入った。

賑やかな店に運良く二人分の席があった。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

お寿司屋さんにいると太鼓の音。寒行をする方たちだった。とても懐かしい。

帰宅すると大坂なおみさんが全豪オープン決勝の最終セット。それを見事に取った。

彼女の言動は率直で新鮮、とても好感が持てる。一般に欧米の授賞式における挨拶は、まず敗れた相手やライバルへのリスペクトを十分に表す。この日、大阪選手は長年の夢、などとは一切言わず、クビトバ選手への賛辞とサポートチームとファンへの謝辞に終始した。王者に相応しく真に洗練された態度だった。

ほのぼのとしたユーモアもあり、ずっと愛される選手であることを心から期待したい。

正月元旦と二日、増上寺、ビュッフェ、東京タワー、上野駅の彫刻、サンドウヰッチイッチ、新幹線の遅れetc。

新年は三日目となり、歳月の逃げ足はますます早い。

それを年々遅くなる足で追いかけるのだから大変だ。

この追いかけっこに参加するには唯一健康への配慮だけ

が条件であろう。

レース参加は生きている証し、または年取ってもなお続

くという成長をあてに、何とか追いついて行こうと一応

努力を試みる、そんな年が始まった。

ところで館長のノートと名付けた当ブログに元旦と2日

の記事を載せていた。

元旦は新年の挨拶、2日は以前に訪ねた板倉区の庚申塔

に関する記事だった。

実は元旦に一泊で上京したため、いずれも大晦日に書き、

投稿予約して出かけた。

そこで本日、実際に過ぎた1日と2日を振り返って記して

みたい。

1日は東京の縁者たちと会うことが急に決まり、30日に

急いでホテルと切符をあたった。

年末年始の人の流れと逆になるため、ホテルも新幹線も

思ったより簡単に取れた。

1日は夕刻の集合時間前に早く到着した者たちで近くの

増上寺へ参詣に上がった。

増上寺は山門を「三門」と呼ぶらしい。赤くとても元気の

良い門だった。

嬉しい事にその左右に続く棟に計四つの花頭窓があり、歓

迎してくれていた。

何度も門前を通ったことがある増上寺だが、参拝は初めて。

門から先も壮大だった。

本殿(大殿)へ広い階段を上がる。色鮮やかな東京タワー

が背後に見え、この景観が人気の秘密の一つかもしれな

い。

大殿内に読経が流れている。見ると向かって左脇檀に法然

上人像があり、そこで読経が行われていた。一日中続ける

のであろう。新春の寺院に相応しい声と光景だった。

さて参拝でお腹が空いたところで、食事になった。

東京のホテルの正月は往々にしてビュッフェスタイルにな

るようだ。

冷菜温菜、飲み物などなんでもある。

久し振りの現況を温めあい、励まし合い、美味しく頂いた。

会食後参集者を送った帰路、東京タワーを通過した。

スカイツリーよりも人気があるかもしれない、とタク

シーの運転手さんが言う。

昭和の親しみ易さと安心感が人を惹きつけるのだろう。

二つの理由は大切なことだ。

翌日もう一軒の縁者を訪ねて帰路についた。

お元気な様子をなにより嬉しく思った。

さて帰路の上野駅。

構内17番線手前に朝倉文夫作「三相 智・情・意」の彫刻

がある。

よき時代の素朴かつ強靱さが生き生きと現れていて、ます

ます好きになった。

余計なことかもしれないが、1958年発表ということで、モ

デルさんが20代であれば現在80代になられている。

優れた芸術の生命力を思わずにはいられない。

広い切符売り場の上方に掲げられた同じく文化勲章作家の

長大なステンドグラスよりもずっと良いと思っている。

車内で買った昼食は大船軒のサンドウヰッチ。

何のおもねりも無い超シンプル品、迷い無く手が伸びる。

これも昭和の親しみやすさと安心が決め手。昔から食べ

物で迷うのは苦手。新鮮そうであれば適当に選び喜んで

食べる=食べれるだけでうれしい。

※昭和30年代に、かって満州で生活した母が何度とな

く作った餃子より美味しい食べ物に出合っていなのと、

今どき美味しくない物など売られてないと思っているこ

ともありそうだ(少し変かもしれません)。

ところで復路の2日、新幹線はくたかは飯山で長時間の

停車を余儀なくされた。

金沢で停電しているためとアナウンスされた。

一時間半ほど停まった車内で過ごし、庚申塔の本が読め

た。

慌てたのは発車直後のアナウンスだった。

「大変お待たせ致しました。次は糸魚川、糸魚川」と告

げる。

うん?降りるべき「上越妙高駅」が飛ばされている。

まさか停車していたのは飯山ではなく、上越妙高だった

のか?

さらに、「終点まで停まる駅と到着時刻をご案内致します。

次の糸魚川には○○」とまたしても上越妙高が無い。

これだけの雪で長時間の停電も問題だが、一体車掌には

何があったのだろう。

乗客の中には慌てて車掌室へ向かう人もいたし、一瞬、糸

魚川からどうやって帰ろうか、と心配もした。

上越妙高には大勢が降りた。構内で駅員が次を待っている

乗客にアナウンスをしていた。まだ影響が残っているのだろ

うか。

停電と言えば過日、妙高市でオペラ「景虎」が上演された。

その日、かなりの雪降りに見舞われて新幹線が遅れ、東京

からの公演関係者が間に合わず、30分開演が延びた。

混乱は停電が原因ということだった。

今回も豪雪レベルではなかった。

停電、、、、大丈夫なのか、北陸新幹線。

交通不運はこれで終わりでは無かった。

東口で10数人がタクシーを待ったが、10分、20分経っても

一台も来ない。

タクシーを待った東口の光景がきれいで癒やされた。

タクシー会社に電話をすると間もなく妙高営業所からやって

来てくれた。他の方達も各自電話をして次々と車を呼ぶのだ

った。

当日、髙田での会合には大幅な遅刻となった。

目出度いはずの日に往々にして面倒が起きる。

人生ではよくあることだろう、こんな程度で良かった。

新年にお会い出来た皆様、有り難うございました。

今年また頑張りましょう!

横山玄太郎さんのお茶碗。

今年春から購読している月刊美術の6月号は「用の美」

×超・工芸だった。

掲載された横山玄太郎さんの抹茶茶碗《TEA碗BOWL》

が魅力的だった。数ヶ月経ったが迷った末先月上旬に

注文してみた。

月刊美術は読者と作者をつなげてくれる。

かなり締め切りを過ぎていたものの運良く品があり、昨

日無事届いた。

紙蓋を取ると、何と英語で「TEA FOR YOU」と

きれいなブルーで書かれている。

取り出した茶碗。変化させた7角形にモノトーンのストラ

イプが絶妙の方向と並びであしらわれている。

蓋の裏に白でgentaroのサイン。誠にお洒落で、早く一服

飲んでみたい。

京都は和久傳のお菓子「西湖」をお伴に茶を服した。

風味良く誠に滑らかなお茶を味わえた。

作者は“日常を楽しみながら必死で制作”、と仰っている。

作品は自由に見えるが緻密なデザインと綿密な作業が窺わ

れる。

茶碗の正面を低くくして、その向こうに茶が良く見えるよ

うにあしらわれている。

ストライプはどうやって線を引いたのだろう。

お茶碗の形と文様は従来の概念を見事に離れ、斬新でシン

プル、箱の様子や署名も楽しさあふれていた。

茶を服することは作者の人柄を服すことでもあり、玄太郎

さんの器の茶はことのほか美味しかった。

ちなみにこれだけ優れた出来映えで価格は4,2000円。

この世界では大変リーズナブルであり、ファンを大切にさ

れる姿勢が伝わって嬉しい。

来年のいつかこのお茶碗で皆様にお茶を点てて差し上げた

い。

11月末日の診療 頂き物の食卓。

冷え込んだ日、インフルエンザのワクチン接種のピー

クでもあり忙しかった。

本日は一日の診療概要に触れてみました。

午前の外来中、高齢者さんの心不全兆候が知らされて

往診した。早い段階の連絡のため注射と薬の調整で済

み、まずは入院を免れた。

帰路、寒くて動けないという電話があった高齢者のお

宅に寄った。こちらは診察の結果、医療より福祉要件

と判断してケアマネさんに委ねることにした。

午後は障がいのある方と寝たきり高齢者さんのワクチン

に回った。

ほかに福祉施設から痔核と脱肛の報告があった高齢者

の方を往診したが、薬剤の処方で済んだ。

最後は衰弱が見られている超高齢者の方に点滴のほか

定期で訪問しているお宅に寄って外回りを終了した。

夕刻は診療のほか子供さんたちはじめ10数名の方にワ

クチン接種の要件があった。

4,5年前に、ちょっとした工夫によって痛みの少ない注

射法を思いつき、以来実施している。

お子さん達の火が点くような泣きわめきが緩和され、幾

分楽になった。

年令を考えれば本業を減らしたいところだが、簡単には

いかない。

時々患者さんから「先生もお大事に」と言われる。

有り難い言葉だと思っている。

本日牧区の親戚から届いた野菜。お餅も入っていた。

美味しい野菜とお米などいつも有り難うございます。

親戚、患者さん、美術館のお客様、色々と食べ物を頂戴す

る。

家族に止めろといわれ、見つかると叱られるので暗くなっ

てからそーと野菜を届けにこられるおばあさん、、、いつ

も本当に有り難う。

それらを妻が美味しく作るので喜んでいます。

皆様、本当にご馳走様です。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月