こども

硬い八つ橋と抹茶の修学旅行みやげ。

先日京都へ修学旅行に行った中学二年生の孫がお土産を持って来てくれた。

八ッ橋と小山園のお抹茶だった。

八ッ橋は私の好きな硬い方で、なんていい娘なんだろう。

ちゃんとした抹茶といい、今の生徒さん達のお小遣いはいくら位なのかな。

その昔私の中学二年生の秋に就学旅行に行った。

帰路の夜行列車泊も入れて4泊5日、関西の十数カ所の社寺を回った。

レポートもあり、一応真剣に見たので思い出は疲れの中でぼんやりしている。

京都の宿「高田屋旅館」に舞妓さんが来て祇園小唄を舞った。

その唄をいいなあ、と思って2番まで覚えた。

ニッキが香るパリパリした八つ橋は今でも好物。

次回は60年前の私たちの修学旅行に触れてみたいと思います。

青い鳥その3 「子供」と「光」が主役のとても良い本でした。

「ああ、早く明日がこないかなー」

ふと耳にした小1の孫Kちゃんの言葉から始まった私の「青い鳥」巡り。

その感想文を二回も書いてしまい、面はゆいばかりです。

本日はその3、最終回にしました。

さてチルチルとミチルの1年に及ぶ青い鳥探しの旅(冒険)はクリスマスイブの夢でした。

しかし第12場(最終章)で、目ざめた兄妹に回りのもの全てが生き生きと美しく輝いて見え、

両親に強い愛情を覚えるのでした。

あまりの変わりように両親がいぶかるほどだったのです。

しかし旅の目的であった幸福の「青い鳥」を持ち帰ることは出来ませんでした。

ただ軒下の鳥かごを見ると、前からいた鳥がわずかに青みを帯びているのに気がついたのです。

ためしにそれを隣の病の娘さんに渡しますと、奇跡のように立ち上がり歩き始めるのでした。

ところが一瞬手を離した隙に鳥は飛び去ります。

チルチル「いいよ、泣くんじゃないよ。ぼくまたつかまえてあげるからね」

(舞台の前面に進み出て、見物人に向かい)

「どなたかあの鳥を見つけた方は、どうぞぼくたちに返してください。ぼくたち、幸福に暮らすために、いつかきっとあの鳥がいりようになるでしょうから」

波乱に満ちた幸福探しの後にしては実にあっさりした結末で、この言葉で戯曲「青い鳥」は終わります。

物語のテーマは何だったのでしょう。

本に、運命と時間を背負って生まれた人間はとにかく進まなければならない、と書かれていました。

生きながら陰や恐れや病や戦の危機にさいなまれ、目の前の虚栄や金満や怠惰に迷い、

自らも自然を食する人間。

はたして幸福はどこにあるというのでしょう。

しかし著者は、幸福は探し回るものではなく自分たちはすでに囲まれていると述べます。

そしてそれが見え、気づくためにあるものこそ「光」であるというのです。

劇中第11場、別れたくないと泣くチルチルに「光」が言います。

「いい子だから泣かないで、わたしは水のような声は持っていないし、ただ音のしない光だけなんだけれど、

でも、この世の終わりまで人間のそばについていてあげますよ。

そそぎ込む月の光にも、ほほえむ星の輝きにも、上がってくる夜明けの光にも、ともされるランプの光にも、

それからあなたたちの心の中のよい明るい考えのなかにも、いつもわたしがいて、

あなたたちに話しかけているのだということを忘れないでくださいね」。

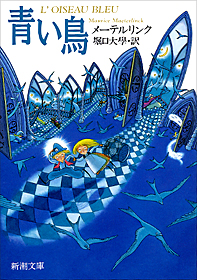

「青い鳥」 モーリス・メーテルリンク著 堀口大學訳 (株)新潮社昭和35年3月20日発行

「青い鳥」 モーリス・メーテルリンク著 堀口大學訳 (株)新潮社昭和35年3月20日発行

平成18年11月30日50刷改版 平成25年11月10日57刷

青い鳥は1908年発表で、メーテルリンクは1911年にノーベル文学賞を受賞しています。

我らが堀口大學の、子供への思いにあふれる訳もとても良かったのです。

「青い鳥」その2 主として第10場・未来の王国。

本日は昨日の続きの「青い鳥」その2です。

大人が童話の感想を書くのは気後れしますが、

おじいさんならそこそこ許されるかもしれないということでご勘弁下さい。

さて貧しい木こりの子チルチルとミチル(映画ではティルティルとミティル)の近所に病気の女の子がいました。

ある晩、現れた妖女がその子を救える幸せの「青い鳥」を探すように告げると、2人は案内役の「光」はじめお供の犬や猫を連れて

幻想と真実の世界へ旅立ちます。

第3場〝思い出の国〟で亡き懐かしい祖父母に会い、第4場〝夜の御殿〟で様々な夜のシンボルたちを知ります。中でも扉の向こうにいた「戦争」は全力を尽くして防がなければなりませんでした。

続いて訪れた第5場〝森〟は木々と動物の国であり、彼らにさんざん恨みを言われたチルチルたちは捕らえられます。

ツタに縛られあわや殺されかかった時、「光」が現れて彼らを消しますが、〝自然の本音や怖さも覚えなさい〟と「光」が言います。

恐ろしげな第7場〝墓地〟は朝日とともにさわやかな情景となり、目ざめた小鳥たちは太陽と命の歌を歌いました。

その後一同は昨日の第9場〝幸福の花園〟を訪れ、本日はその続き第10場〝未来の王国〟です。

まもなく旅は終わるのですが、王国は誕生を待つ子供たちの国です。

未来であると同時に、かって私たちが居た所でありますので、私たちの過去の国と考えていいかもしれません。

未来の王国では、この世が終わるまでの子供達が生まれるのを待っている。

未来の王国では、この世が終わるまでの子供達が生まれるのを待っている。

手前が「ルチル」と「光」。皆が、生きている人だ、と言ってびっくりする。

誕生が迫ると本では船に乗りますが、映画では白くて大きなつぼみのようなものに入る。

誕生が迫ると本では船に乗りますが、映画では白くて大きなつぼみのようなものに入る。

この章のテーマは「運命」と「時間」で、なかなか厳しいのです。

生まれる前の子供たちにはそれぞれ役割や運命が授けられていたり、役割を自ら考えるように促されます。

中に第九惑星(後の冥王星)の王となる赤ちゃんや、長寿の薬、未発見の光、翼を持たない飛行体、巨大な果物、純粋の喜び、

死の征服などを持っている子などさまざまです。

いよいよ夜明けが近づくと長いひげを生やした「時」が現れます。

「時」は本日生まれる子供を選んで送りだす絶対的な存在です。

出て行く子供の一人一人を見て

「また医者だって?もう沢山なのに地上は医者でいっぱいなんだ。正直な子供がほしいんだ。」

「何かを用意してこなきゃいかん。病気でも、大きな罪でも、しかたがない」

などとせわしなくせかします。

抱き合って離れない「恋人」の二人の子供の番がきました。

まず男の子の番ですが、〝行きたくない〟といいます。

女の子が、自分が生まれる時すでにあなたは死んでいる運命だから、離れたくないというのです。

「死にに行くんじゃない、生まれに行くんだ」

「時」が二人を引き離します。

「どうやってあなたを見つけたらいいの」

「ぼくはいつだってきみを愛してるよ」(本のせりふ)

「一番悲しい顔をしているのがぼくだよ」(映画のせりふ)

このように悲喜こもごもの出発の中で

〝時間に勝るものはない、運命はさからえない、とにかく信じて進むのだ〟と「時」は言うのです。

映画で誕生を迎える子供たちを包んだつぼみが閉じる直前、小さな青い鳥がすっと中に入るのが見えました。

(皆様は見えるでしょうか)

出発に際し、本には「深淵の底からわきあがるような喜びと希望の歌が、遠い遠いかなたから聞こえてくる」と書かれます。

この場の最後で、かげにいた「チルチル」と「光」は「時」に見つかります。

「光」はチルチルに向かって〝何も言ってはいけまんせん。私は青い鳥をつかまえました。ここを逃げましょう〟とやや謎めいたことを言って終わります。

後は第11場「お別れ」と最終第12場「めざめ」ですが、次回恐縮ながら少々の感想を追加させてください。

「青い鳥」その1 主として第4場夜の御殿と第9場幸福の花園。

さる10月27日の孫の一言「ああ、早く明日がこないかなあ」から始まった私の「青い鳥」探しの短い旅。

歯科医院の待合室で絵本「青い鳥」から始まり通販の絵本「青い鳥」へ、その後堀口大學訳の「青い鳥」を取り寄た。

途中清里区のプラネタリウムで「銀河鉄道の夜」を観て、やはり取り寄せのDVD「青い鳥」を観終えた。

その結果、言われるように〝幸福は探すものではなく、すでに身の回りの日常にある〟と具体的に教えられるのだった。

読み物としては大學が訳されたメーテルリンクの原典である6幕12場の戯曲が読み応えがあった。

DVDはかなり原作に沿っていて舞台劇を思わせる一種ミューカル風の仕立てだった。

以下長くて恐縮ですが読書メモとして翻訳本を追い、場面は映画の中からお借りしました。

さて青い鳥探しの旅はいずれも案内役の「光」(映画ではエリザベス・テーラー)が導きます。

「チルチル」と「ミチル」には「パン」、「イヌ」、「ネコ」、「牛乳」」、「火」、「水」がお供として続きます。

興味深かったのは第4場の夜の御殿と、第9、10場の幸福の花園と未来の王国でした。

夜の御殿で、「戦争」が入っている扉を開くと武器を持った人間達が威嚇しながら出てくる。

夜の御殿で、「戦争」が入っている扉を開くと武器を持った人間達が威嚇しながら出てくる。

御殿のあるじ「夜」(映画ではジェーン・フォンダ)が

〝一つでも出てきたら最後どんなことになるかわかりやしない〟

〝みんな総がかりで扉を押さえなければ〟と訴える。

夜の御殿には「戦争」のほかに「幽霊」「恐れ」「病気」「鼻風邪」「陰」「沈黙」などがいた。

一方で「星」「かおり」「鬼火」「ほたる」「夜露」「ナイチンゲールの歌」など愛らしい一群にも出会う。

最後はたとえようもなく美しい花園が出現し数え切れないほど青い鳥がいるが、捕まえるとみな死んでしうのだった。

第9場の幸福の花園の「一番ふとりかえった幸福」たちが饗宴の果てに12回目の食事をする。

第9場の幸福の花園の「一番ふとりかえった幸福」たちが饗宴の果てに12回目の食事をする。

「光」は〝みんな愛想がよく、この人達にはちょっとのあいだ青い鳥が紛れ込むことがあるかもしれない〟

しかし〝危険で、あなたの意志をくじく恐れがある〟とチルチル達に告げる。

第9場の扉の中で先ず「お金持ちである幸福」「地所持ちである幸福」「虚栄に満ち足りた幸福」「渇かないのに飲む幸福」「ひもじくないのに食べる幸福」「なにも知らない幸福」「もののわからない幸福」「なにもしない幸福」「眠りすぎる幸福」「ふとった大笑いの幸福」などと出会う。彼らは〝我々はなにもしないことで始終忙しい〟と言う。

幸福と不幸の境目は曖昧で不幸に落ちていく幸福もいるということだった。

狂気の饗宴に危険を感じた「光」はチルチルの帽子に付いている真実が見える魔法のダイヤを回させる。

すると饗宴の場面が消え「めざめのばら」「水のほほえみ」「あけぼのの空の色」「こはくの露」「子供たちの幸福」「あなたのおうちの幸福」が現れる。

続けてキラキラした光ととも大勢の「子供たちの幸福」と出会う。

〝この世でも天国でもみな最も美しく装われていて、お金持ちより貧乏な人に「子供の幸福」が多い〟

〝あの子たちは急いでいる。子供の時間はごく短いからね〟という「光」と述べられる言葉が印象的だ。

私の孫の一言「ああ、早くあしたが来ないかなあ」の心情は、まさに急いで成長する子供たちのものなのだろう。

次いで「あなたのおうちの幸福」「健康である幸福」「清い空気の幸福」「両親を愛する幸福」「青空の幸福」「昼間の幸福」「春の幸福」「夕日の幸福」「蛍の光り出すの見る幸福」「冬の火の幸福」「雨の日の幸福」「無邪気な考えの幸福」が次々に出てくる。いずれも私たちの近くにあるものばかりだ。

その後で「露の中を素足で駆ける幸福が」連れてきたのは以下の「おおきな喜び」たちだった。

「正義である喜び」「善良である喜び」「仕事を仕上げた喜び」「ものを考える喜び」「もののわかる喜び」「美しいものを見る喜び」「ものを愛する喜び」が現れ、遠くに「人間がまだ知らない幸福」が見えるのだった。

「光」は言う、〝人が一番幸福なのは笑っている時ではないのよ〟と。

最後に「くらべものにならない母の愛の喜び」が〝金持ちも貧乏も関係ない、いつだって一番美しい喜び〟としてチルチルとミチルの母が現れる。

家で見なれた母よりずっと美しい人だった。

光との別れの時間が近づき「大きな喜び」達は「光」に感謝し涙する。

二枚の掲載写真は以下のDVDの場面から引用しました。

次回は第10場・未来の国に触れさせてください。

時雨の一日 教養人川上善兵衛 「青い鳥」のDVD

昨日に続いて朝から時雨れた一日、世情変わっても四季のうつろいはそうそう変わらない。

毎年今頃になると荒天が多くなるが、又始まったと言った感じである。

外は荒れても生活はそれなりに続くところがやはり有り難い。

昨日本日ともお客様がちゃんと見えられて、先日お抹茶を服した小学生の男子生徒さんが

昨日ふたたび見えたと聞いて嬉しかった。

夕食は祝事を迎えられるご夫婦と一緒だった。

塩尻の五一ワイナリーに残された地元上越市は岩の原葡萄園の創業者・川上善兵衛の漢詩の話をお聞きした。

詩語および情感の豊かさと髙い教養に驚きを禁じ得なかった。

帰宅するとマイブームとなっている 「青い鳥」のDVDが届いていた。

時間が無いので先ずざっと観だったが、やはり「未来の王国」のチャプターが素晴らしかった。

「時」と呼ばれるお爺さんと生まれる前の子ども達の場面なのだが、特異な設定と美しいシーンに切なくも胸打れた。

この映画のことは後に記載させて頂ければと思っています。

「ああ、早く明日がこないかなー」からはじまった「青い鳥」 「銀河鉄道の夜」 清里区のプラネタリウム。

5日前、家に来た孫Kちゃんの「ああ、早く明日が来ないかなあ」の一言は強いインパクトを残しました。

言葉に幸福に対する曇り無き心の現れを感じたのです。

当日午後、歯科医院の待合室で「青い鳥」の絵本を手に取ったのもこの一言が残っていたからでした。

その日家に帰るとネットで別の絵本「青い鳥」を注文しました。

翌日にはさらに詳しいものという事で堀口大學訳の新潮文庫「青い鳥」を注文しました。

戯曲の形式で書かれたメーテルリンク原作の翻訳220ページでした。

現在ちょうど三分二ほど過ぎましたが大変面白いのです。

「青い鳥」 訳者 堀口大學

「青い鳥」 訳者 堀口大學

新潮社 昭和35年3月20日発行 平成18年11月30日50刷改版 平成25年11月10日57刷!

これまで四度、樹下美術館でご講演頂いた堀口すみれ子さんのお父様が訳者というのも不思議な縁です。

流れは続き「青い鳥」のDVDがありましたので注文を済ませました。

1976年米・ソ初の合作映画で、ジョージ・ キューカー監督、アメリカ側出演者にエリザベス・テイラー、ジェーン・フォンダ、エヴァ・ガードナーなどのビッグネームがあり、ソ連が関係しているだけにスケールの大きさに期待が膨らみます。

ところで青い鳥を読むほどに宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」がダブルようになりました。

幸福、時間と空間、光、夜、生死が平明な言葉で流れるように書かれているのでした。、

ネットで「メーテルリンク 宮沢賢治」を検索しました所沢山のサイトが現れました。

尊敬する松岡正剛氏の「千夜一冊」意表篇第0068夜は「青い鳥」でした。

冒頭で短く宮沢賢治に触れ、哲学書としての「青い鳥」を取り挙げていました。

そうこうしていた昨日、

「友人たちが盛んに妙高パインバレーのイルミネーションを勧める」と妻が言いました。

行くのは大賛成でしたが、その前に上越市清里区の星のふるさと館へ寄ってみることを提案しました。

同館でプラネタリウム向けの「銀河鉄道の夜」が投影されていることを知ったからです。

本日午後、雨中の清里行きは5日前のKちゃんの一言から始まったということになります。

小学一年生あなどるなかれです。

星のふる里館は紅葉の坊ケ池のすぐ上で、とても良いロケーション。

星のふる里館は紅葉の坊ケ池のすぐ上で、とても良いロケーション。

坊ヶ池は二度目、ここのプラネタリュウムは初めてでした。

懐かし感いっぱいの車内の情景。右下にプラネタリウムの投影機が写っています。

懐かし感いっぱいの車内の情景。右下にプラネタリウムの投影機が写っています。

(写真はフラッシュを用いないことで許可を得ました)

本日映写された技師のAさんは大潟区の人、よく知っている人でびっくりしました。

心からこの仕事が好きという感じが伝わり、そもそも天文少年だったそうです。

映画に人物は登場しませんが、美しい映像と音楽、心うつナレーションで十分でした。

特にカギとなるさそり座および石炭袋のくだりは印象的です。

昭和31年、中学3年の修学旅行で行った大阪で初めてプラネタリウムを観ました。

そのあとは昭和40年代で、渋谷の東急文化会館の五島プラネタリウムでした。

こちらは何百席もある大きなホールで、首が痛くなったことを覚えています。

このたび見終わっても雨がひどく、妙高のイルミネーションは中止しました。

Kちゃんではありませんが、青い鳥のDVDが待ち遠しく思われます。

「ああ、早くあしたが来ないかな-」 幸せの「青い鳥」。

本日、妙高市の外孫が昼食に母子して寄った。

小さかった背が大きくなり、話によどみなく活発な一年生になっていた。

妻の焼きそばを食べ話をした後私は自室に引っ込んだ。

すると次のような言葉が隣室から聞こえてきた。

「ああ、早く明日が来ないかなー」

つぶやきは衝撃的で、こんな言葉を近頃聞いたことがない。

私は部屋を飛び出した。

「どうしたの、どうしたのKちゃん」

「だめ、だめなんです」と母親が言う。

「ゲーム、うふふ」ニンマリするKちゃん。

何か無理矢理ゲームを買う約束が出来上がったらしい。

ああしかし、ゲームでも何でもいい。

「早く明日が来ないかなー」なんて最後につぶやいたのは何時だったろう。

70才を過ぎた今一種あり得ないもの、すっかり忘れられた心境だった。

ただ一心に待ち遠しい明日。

これは子供か青春の貴重な特権ではないだろうか。

「青い鳥」

「青い鳥」

文と絵いもと ようこ 金の星出版 2007年9月1日発行

それから間もなく歯科の受診時間となった。

歯科の待合室でチルチルミチルの絵本を手に取った。

ばらばらな記憶の童話は象徴と寓意あふれる物語だった。

さっそくamazonnで待合室のと違う上掲の一冊を注文した。

表紙が気に入ったこの本で、幸福とともに生と死はどのように語られるのだろうか。

Kちゃんではないが、早く本が来ないかなー。

海鳴りのお宅 澄んだ目の人たち。

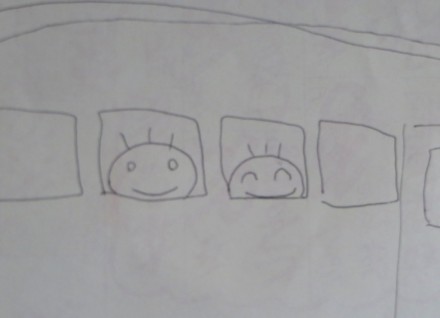

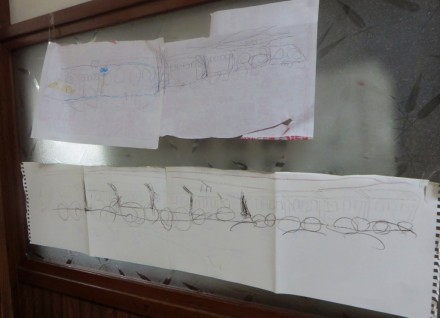

訪問や往診で訪ねたお宅の部屋や玄関で、巣立った子供さん達が残した絵をよく目にする。

鉛筆、水彩、版画、みな力作。描いたお子さんの一生懸命さと、架けている親ごさんの愛情が伝わるミニギャラリーだ。

最近お訪ねしたお宅の部屋は、新幹線やほくほく線の電車の絵で一杯だった。

しかも多くの車両はテープで繋いでちゃんと車列にしてある。

訪ねてくる保育園のお孫さんが貼って帰るのだという。

本人の家が一杯になったのでおばあちゃんの所へ来て貼るらしい。

傍らにその子の写真があったが、くりくりした目で賢そうな顔をしていた。

しっかりした線やきれいな円が描けるなんて、この坊やには画才があるのでは。

ところで、部屋の隅に小さな扉棚があって一面にシールが貼られている。坊やのお父さんが子供時代に貼ったものだ。

家中に貼るので、ここに決めて貼らせていましたと、おばあちゃん。

シールと電車。親子の幼い熱中の部屋は何とも暖かい。

そのおばあちゃんによれば、子供時代のせがれさんを私が診たという。

「忘れもしません、その時先生は倅を見て賢そうな子ですね、って言ったんです」

ああ、そんなことがあったんですか、、、。

色々なことがつながっているんですね。

そういえば昨年亡くなったおじいちゃんも、澄んだ目をしていましたね。

冷たい雨の中、走って入った海鳴りのお宅は少し胸が熱くなるおうちだった。

夏休みは絵に描いたように。

東京から孫が来て昼は田で虫捕り、夕方は鵜の浜温泉の海に付き合った。

親は自らの幼年時代ここで色々な事をして遊んだ。孫も全く同じ事をして喜ぶ。夏休みは遺伝する。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月