文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

土曜日のあれこれ。

日中よく晴れた土曜日、普段静かな樹下美術館を賑やかにして頂いた。

曲折はあるが秋らしくなってきている。刈り入れの最中、周囲の水田が色濃く豊かに実っている。

ところで、農家の患者さんに“田の稲穂は良く実っていて今年は豊作ではないですか”と尋ねたところ、“先生が見ている田んぼのヘリは、特に良く実る場所なんです”と意外な事を仰った。

その訳は、田のふちは風通しが良く、日光が沢山当たり、しかもゆらゆら揺れるのも稲には良い、という事。なるほど、そこを見ているだけではまだ何とも言えない、という一種眼からウロコの話でした。

確かに特にフチに沿ってたわわな実りが続いている。

確かに特にフチに沿ってたわわな実りが続いている。

午後二つの格好良いバイクが美術館の駐車場に止まっていた。

磨き抜かれたハーレーとヤマハ。

磨き抜かれたハーレーとヤマハ。

新潟市から上越市へツーリングという爽やかなカップルさんの車でした。

遠くから有り難うございました。

午後にSPレコードご持参のお客様が見えた。

今日は皆バッハ、という中から歌曲「コーヒーカンタータ」が掛けられた。ヨーロッパにコーヒーが入った頃の曲だという。コーヒー好きの娘を、それを嫌う父が、結婚話まで持ち出して何とか止めさせようとする親子のやり取りが内容。

バッハとコーヒーとは意外だが一見いかめしい印象の作曲家に親しみを覚えた。曲まで作るのだから、バッハにとって新しい飲み物への関心は相当に強かったのであろう。そもそも当時の先端芸術家であれば、それもまた頷ける。

11月9日(土)の「蓄音機によるSPレコード鑑賞会」には是非もう一度このレコードを解説付きで聴いてみたい。

メニューインとエネスコによるバッハは「二つのヴァイオリン協奏曲」が鳴った。

メニューインとエネスコによるバッハは「二つのヴァイオリン協奏曲」が鳴った。

格調高くテンポ良く始まる第1楽章をリクエストして二回掛けて貰った。

おまけその1:一昨日、庭で以下の写真を撮りました。クリスマスローズの下の土が葉の形通りに盛り上がっていたのです。中心部まで盛り上がっているところを見ると、葉の下の土が雨を免れ、結果として盛り上がたようですが、実際どんな作用が起きたのか分かりませんでした。こんなのを見るのは初めてです。雨が葉っぱを使って彫った彫刻?

おまけその2:本日ゴルフの渋野選手は更に遅れてしまった。行き場の無いストレスが運動機能をも狂わせるいるのでしょうか。せめて最終日の明日は能力の一端を見せてもらえれば嬉しい。それにしてもダントツに躍り出た畑岡奈沙の凄さは驚くばかりであり、彼女は渋野選手の最良の手本になるのではなかろうか。

色々と書いてしまいました。

崩れた渋野選手 少女のストリートヴァイオリン。

日本女子プロゴルフ選手権四日間競技の2日目、昨日11位だった渋野選手がスコアを崩し44位に後退した。

無理も無い。プロテスト合格初年度の20才の選手が、騒ぎに騒がれ、もみくちゃになり、あらゆる衆目にさらされれば、自己コントロールしているつもりでも、安定した精神を保つのは大変であろう。。

昨日のプレー後、月が昇り辺りが暗くなるまでコーチと一人パッティングの練習をしている写真があった。休むだけで、もう練習などしなくてもいいのではないのか、自失しているようで痛々しかった。

よしんばワッと大泣きしてわだかまりを吐き出し、両親と寿司でも食べることが必要なように思われる。

まだトップとの差は7打。優勝できなくとも10位以内に入れば、上出来。明日、明後日の決勝ラウンドに期待したい。

わだかまりを捨てる、、、。

余り関係ないかも知れませんが、以下はYouTubeに載っていたカリフォルニア州はサンタモニカにおけるカロリーナ・プロツェンコちゃんのストリートパフォーマンスです。

こどもたちが彼女のヴァイオリンに踊り出し、大人が目頭をぬぐい、犬が感傷的に反応する様子はとても微笑ましい。

かって世界で流行った「ランバダ」。

懐かしい「虹の彼方に」。彼女のスロー曲で目頭をぬぐう人が見られる。

最後にワンちゃんが映るが、どう見ても反応しているようで、可愛い。

ウクライナから一家で渡米し、今夏彼女は10才だという。両親がサイドプレーヤーとして彼女の音楽を支えているらしい。

秋の催し。

今年前半の催事「倉石隆特別展」が9月10日で終了、一週間延長した「陶齋親子展」が本日終了致します。

その後、今秋は例年になく催しが続きますため、順を追ってまとめてみました。

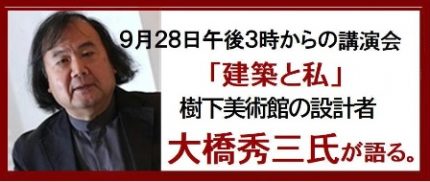

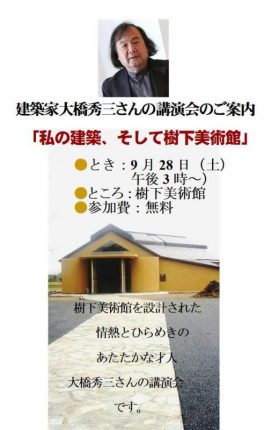

●9月28日、午後3時からは、樹下美術館の設計者である建築家・大橋秀三氏の講演会です。当日に向けて最近2回氏とお会いしました。講演会と聞くと堅いイメージですが、「お話を聴く会」で良いと思っています。

●9月28日、午後3時からは、樹下美術館の設計者である建築家・大橋秀三氏の講演会です。当日に向けて最近2回氏とお会いしました。講演会と聞くと堅いイメージですが、「お話を聴く会」で良いと思っています。

新宿のデパート勤務から始まり今日に到る幾つかの運命的なターニングポイント。氏が設計で意識する要点。樹下美術館設計のあれこれetc。自然体の才人大橋秀三氏のお話に興味は尽きません。

●入場無料、参加ご希望の方は、予め樹下美術館へ電話025-530-4155でお申し込みください。

●10月5日(土)午後3時半から開演のジプシー・スウィングのジャズコンサート。

●10月5日(土)午後3時半から開演のジプシー・スウィングのジャズコンサート。

演奏は「じゃんごっこ」で、このジャンルを生で聴いたのは2010年10月の世界館における演奏会が初めてでした。ドラムが無く、ギター2、ヴァイオリンとウッドベースによる弦楽器だけのスウィングジャズは音にまとまりがあり、温かく心地良いのです。秋の午後、情緒とエキゾチズムがスウィングするひとときを樹下美術館でお楽しみください。

●入場料大人2000円。予め樹下美術館へ電話025-530-4155でお申し込みください。

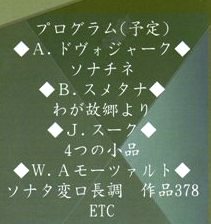

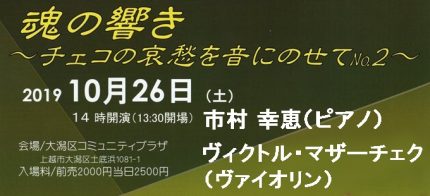

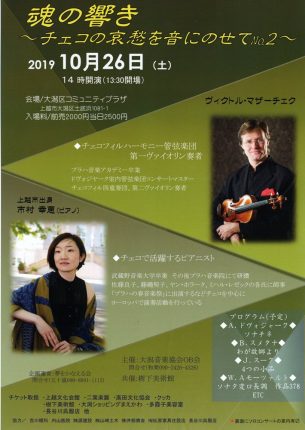

●10月26日(土)は大潟区コミュニティプラザで午後2時開演は「魂の響き」コンサートです。主催大潟音楽協会OB会で、樹下美術館が共催しています。上越市吉川区ご出身でチェコ在住のピアニスト市村幸恵さんとチェコ・フィルハーモニー管弦楽団の第1ヴァイオリニスト、ヴィクトル・マザーチェク氏によるデュオ演奏会です。チェコゆかりのドヴォジャークやスメタナ、さらにモーツアルトなどがどのようなアンサンブルで演奏されるか、とても楽しみです。

●10月26日(土)は大潟区コミュニティプラザで午後2時開演は「魂の響き」コンサートです。主催大潟音楽協会OB会で、樹下美術館が共催しています。上越市吉川区ご出身でチェコ在住のピアニスト市村幸恵さんとチェコ・フィルハーモニー管弦楽団の第1ヴァイオリニスト、ヴィクトル・マザーチェク氏によるデュオ演奏会です。チェコゆかりのドヴォジャークやスメタナ、さらにモーツアルトなどがどのようなアンサンブルで演奏されるか、とても楽しみです。

●共催の当館で前売り大人お一人2000円の切符をご用意していますので、ご希望の方は窓口でお申し付けください(当日の入場料は2500円です)。

●11月9火(土曜)午後3時から開演の「蓄音機を聴く会」。このたびは歌を中心にお掛けする予定です。ヨーロッパの歌曲、シャンソン、日本の童謡なども聴きたいと思っています。秋更ける午後のひとときを、電気を使わない再生音をお楽しみください。

●11月9火(土曜)午後3時から開演の「蓄音機を聴く会」。このたびは歌を中心にお掛けする予定です。ヨーロッパの歌曲、シャンソン、日本の童謡なども聴きたいと思っています。秋更ける午後のひとときを、電気を使わない再生音をお楽しみください。

●入場無料ですが、開場準備のため樹下美術館へ電話025-530-4155でお申し込みください。今秋行われる新潟県文化祭の催しの一つになっています。

市村幸恵さんの演奏会、チェコフィル第一ヴァイオリン奏者マザーチェク氏との共演。

過日、チェコで在住のピアニスト市村幸恵さんが来館されました。

幼少から藤縄契子、佐藤良子に師事。直江津高等学校、武蔵野音楽大学を卒業、1995年新潟県音楽コンクールで県知事賞、1997年国際芸術連盟新人オーディションに合格、翌年プラハ音楽院に留学され、「プラハの春音楽祭」出演はじめチェコを中心にヨーロッパで活躍されています。

かって柿崎区は上下浜の佐藤宅で行われたプラハ留学直前の壮行演奏会で、はじめてお会いした市村さん。当日の入魂の演奏はとても懐かしい。留学後チェコに住まわれ、世界的なチェリスト、ペトル・ノウゾフスキー氏と来日を果たされるなど活躍されています。

この度の来日ではチェコフィルの第一ヴァイオリン奏者ヴィクトル・マザーチェク氏との共演が実現いたしました。

以下は上越市大潟区におけるコンサートのお知らせです。

あsdfsdfさf

どうか大きくしてご覧下さい。

どうか大きくしてご覧下さい。

●日時:10月26日(土)14時開演

上越市大潟区コミュニティプラザ

前売り2000円、当日2500円

主催:大潟音楽協会OB会 共催:樹下美術館

チケット取り扱い:上越文化会館、樹下美術館、髙田文化協会、クッカ、大潟ショッピングセンターまえかわ、多霞子美容室、長谷川呉服店ほかです。

過日のご来館で、市村さんから楽しい話を沢山お聴きました。印象的だったこのは、“チェコ人は独奏はもちろんだが、アンサンブルが特に好きで、演奏家たちはそれを大切にしている”と話されました。

当日、市村さんの柔軟かつスケールの大きな演奏が期待されますし、マザーチェク氏との音楽を通した会話などアンサンブルは大きな楽しみではないでしょうか。

プラハ行きに際して、チェコ文学、チェコ音楽の研究家で小生の義理の兄・故関根日出男氏の知遇を得られるなどいくばくかのご縁があり、このたび樹下美術館は共催をさせていただきました。

どうかお気軽にご参加ください。

なお10月22日(火)には上越市吉川区コミュニティプラザで18時30分開演で市村さんのソロによるミニコンサートが開催されます。

雨降りのなか夏が過ぎゆく 午後のおしゃべりとレコード 素晴らしいアンドレア・モティス。

午後休診の木曜日。

常連さんお二人、秋のジャズ演奏会出演予定のお一人、任期を終えて帰京される方などを交え、午後1時~閉館の5時までおしゃべりをした。かつてこんなに長話をしたことがあっただろうかと思ったが、いつしか過ぎた。

途中、お一人が持参されたSPでブラームスの「ドイツレクイエム」と、エレナ・ゲルハルト(1883年~ 1961年)の「冬の旅」を蓄音機で聴いた。冬の旅は道しるべと辻音楽師の2曲、詳しくないが女性が「冬の旅」を歌うのを初めて聴き、麗しいと思った。

降り過ぎという人もいるが、7.8月中乾きに乾いた庭にとって文字通り恵みの雨になっている。

もう駄目、とあきらめかけていた何株何本もの草花が再び立ち上がり、本当に有り難い。

閉館して、庭の灯にモミジの落ち葉が貼り付いていた。

閉館して、庭の灯にモミジの落ち葉が貼り付いていた。

秋の知らせに貼られた切手?。モミジの下なので毎年このように葉が付く。

茎まで柔らかくなりばらりと倒れてしまったていたクリスマスローズが立ち上がっていた。

茎まで柔らかくなりばらりと倒れてしまったていたクリスマスローズが立ち上がっていた。

恵みの雨さまさま。

例年よりも沢山世話した芝生が茶枯れの部分を作りはじめていた。

例年よりも沢山世話した芝生が茶枯れの部分を作りはじめていた。

雨のお陰で次第に青さが戻ってきた。

良い状態の時こそさらに良くしたい。

今夕雨がパラパラ残る中、秋向けに肥料を撒いた。

こじつけもありますが、行く夏を惜しみ、ガーシュインはポギーとベスの子守歌「Summertime」と、ジョージ・シアリングの「バードランドの子守歌」を載せてみました。

歌とトランペットはスペイン、カタルーニャ州出身で、同国で活躍するアンドレア・モティス(1996年生まれ)。歌うのは器楽を演奏することにとても良いと述べているが、確かにである。

これまで聴いた「サマータイム」の中でも秀逸。

後方のベースはモティスの先生で、バンドのリーダー、チャモロ氏。

“夏、暮らしは楽で 魚たちは跳ねている 綿は高値だし お前の父さんはお金持ちで 母さんは美人 だから坊や、泣かないで”と、貧しい主人公によって歌われる。

ニューヨークはジャズの聖地バードランド。かって訪ねた方がとても懐かしい場所と仰ったことがある。

テナーのスコット・ハミルトンは有名な人。ピアノの人は良く知らないが、どれを聴いても上手い。

年長の一流ミュージシャンに混じって一歩もひけを取らない(それどころかフューチャーされている)モティス。

何一つおもねること無く、可愛い、珍しいなどという範疇を超えるジャズ・スピリットと実力は、今どきまことに貴重。映像から彼女が如何に愛されているか伝わる。今春来日した事を知り驚いている次第。

もう1曲「ソリチュード」。

安定した音程、絶妙のリズム感。完全に自分のスタイルを確立しているアンドレア・モティス。

そして今でもこんなにボサノヴァを大切にしているスペインという国は、なんて大人で良い国なんだろう。

建築家・大橋秀三さんの講演会のお知らせ 色々とお寄り頂いています。

今年9月28日(土曜日)午後3時から樹下美術館で建築家・大橋秀三さんの講演会を催します。

(外構工事を終える頃の樹下美術館)

(外構工事を終える頃の樹下美術館)

狭い土地と限られた資金。

周囲の自然を大切に単純さに徹し、“快適とは、楽しさとは”を求めた樹下美術館。

空間の美的バランスに優れた大橋氏による樹下美術館は成功した建物でした。

単純を原理とした良い建物は良い作品と良い人を受け入れ、生かし、成長しました。

数々の授賞歴に輝く大橋秀三さんは上越市の宝ではないでしょうか。

先日に続き、昨日はまた富山県から中学生さんが夏休みレポート作成で来館されたそうです。

お役にたちましたか、遠くから有り難うございました。

近隣の若い女性のグループさん、熱心にご覧頂き有り難うございました。

また昨日犀潟駅から徒歩で、お洒落な東京のカップルさんに寄って頂きました。

電車と徒歩、とても爽やかでしたね。

本日帰省中のご家族とともにご来館頂いたSさんご一家、楽しいお話と作品鑑賞、有り難うございました。

お茶会楽しみです。

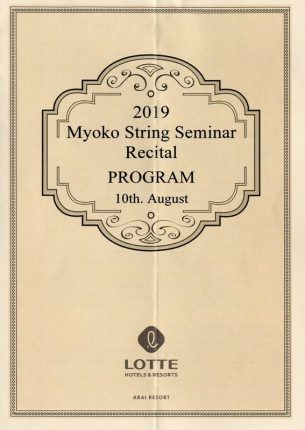

ロッテアライリゾートのストリングスセミナー発表会 帰路の積雲とススキ。

わずかに涼しかった本日午後、ロッテアライリゾートで行われていた、ストリングスセミナーの受講者による発表会があった。

講師は澤和樹東京藝術大学学長、ジェラール・プーレ元パリ国立高等音楽院教授、堀 正文NHK交響楽団名誉コンサートマスター桐朋学園大学弦楽科教授の各氏。

将来ヴァイオリニストとしてプロフェッションを目指す方達が六日間のセミナーを終了しての発表会だった。15人が研修を終え、既に6名が次のセミナーへと発ち、9名が発表会に参加した。

目の前で13才の少年から始まった演奏会は、100人の関係者と聴衆を前に、若々しい感受性と熱い魂が伝わるスリリングで楽しいひとときだった。

サラサーテ、サン=サーンス、パガニーニ、ベートーベン、フランク、モーツアルト、R.シュトラウス、ヴィエニャフスキーのヴァイオリン曲が演奏された。成長過程の音楽家の緊張や鼓動が伝わる演奏は、人間の音楽そのものであり私はとても好きだ。発表会が終わると修了証授与者の澤先生とプーレ先生の演奏がプレゼントされた。

澤先生のグリーク:ヴァイオリンソナタop.18第1楽章。

澤先生のグリーク:ヴァイオリンソナタop.18第1楽章。

プーレ先生のクライスラー:ウィーン風小行進曲

プーレ先生のクライスラー:ウィーン風小行進曲

およびベートーベン:ヴァイオリンソナタ「クロイツェル」第3楽章。

プーレ先生の贈る言葉。左は通訳されたピアノ伴奏者川島余里先生。

プーレ先生の贈る言葉。左は通訳されたピアノ伴奏者川島余里先生。

緊張や不安はトレーニングと発表場数で克服出来る、ぜひ長く続けてと仰った。

帰路の妙高山麓は大きな積雲が横たわり、早くもススキの穂が見えた。

親指が痛みゴルフグリップを変えてみる 早稲のコスモス 田の水不足が深刻。

暑い日が続いている。

最後の雨は一体いつだったか、さっぱり思い出せない。アジサイやクリスマスローズはぐったりするものがあり、水やりをしているが、果たして助かるか心配だ。

午後休診の本日、昼食はお客様とご一緒してから、炎天下にゴルフの練習に行った。100球くらいを考えていたのが200打った。

今年になり年のせいで大切な左手親指の付け根関節が痛む。ゴルフのグリップでこの関節はまことに重要だ。トップ、打点、フィニッシュなど要所の切り返し動作でこの部位に集中的な負担が掛かる。傷めてみて初めて良く分かった。聞けばプロでもこの症状を有する選手がいるという。

普通、左親指は真直ぐ伸ばしてグリップに置き、それを右の手のひらで包むように握るのが一般的。この場合、右手とクラブの上下左右の動きが伸ばした左親指一本に作用し、特に付け根関節に影響する。

20才ころから親しんだゴルフを指1本の事情で止めたくない。

悩んだ末、その指をクラブ上に置かず、クラブを握ってしまうように変えてみた。これだと両手の複雑な動きの影響が緩和される。

方法は、一種のベースボールグリップであり、先週のゴルフではこれで最後までラウンドした(運もあり優勝しました)。

新たなグリップは野球のバットのように握るので手の返しが自然と強くなり、ボールは以前よりむしろ飛ぶようになっていた。しかしまだなにがしかの問題が残るので、この先どうなることやら。

本日頸城区の道路沿いにコスモスが咲いていた。

本日頸城区の道路沿いにコスモスが咲いていた。

随分早いと思ったが、わせ種があるそうで、今ごろから咲くらしい。

ところで夕刻の撒水をしていると、用水の管理をしている方に出合った。日照り続きのため農業用河川の水位が海面より下がり始めたという。

河口堰のポンプで海水逆流は免れているものの、水供給は稲の生育にギリギリの状態だと心配顔で話された。

頼みは台風の雨。風には目をつむってでも欲しいのが水という現状らしい。

ふっくら豊かに稲穂がつき、黄色味を帯びてきた一帯の水田。何とか危機を回避できますように。

ゴルフ、プロ一年目20才の渋野日向子選手が全英女子オープンで優勝。

4日間の全英オープンゴルフ選手権でプロテスト合格一年目、国内2勝、弱冠20才の渋野日向子選手が優勝した。

世界五大メジャー大会であり、厳格に選び抜かれた強豪選手に混じり、常に上位を維持した優勝は本当に素晴らしい。

昨日に続き、ワンストローク差で選手がひしめき合う中、何度も首位が入れ替わる。駄目かも知れないと思いつつ夜中中TVを観た。しかし後半でじわじわ追い上げ、2打差を逆転し劇的な結果で終わった。

最終ホールの第二打。臆することなく振り切ってグリーンに乗せる。

最終ホールの第二打。臆することなく振り切ってグリーンに乗せる。

最後の最後、18ホール目のパットを一打で決め優勝に届いた。

最後の最後、18ホール目のパットを一打で決め優勝に届いた。

公式スコアにサイン後、表彰式に臨む。

公式スコアにサイン後、表彰式に臨む。

周囲への反応の良さは抜群。

周囲への反応の良さは抜群。

笑顔が印象的だが、平静さを取り戻すためトイレに駆け込むことがあった、という。

以下若干のつたない感想です。

●ボールを遠目に置き、前傾ぎみに構えて振り抜くスウイングは近時珍しい。

→小柄な日本人には向いているかも知れない。また如何に鍛えられているかも分かる。

●四日間上位を争った選手たちはいずれも70代を出す日があった。

→渋野選手は全て60代で回ったはず、さすがの安定感。

●競技中、常に上位を維持するメンタルコントロールは並大抵な事ではない。

→モチベーション維持とリラクゼーションをこまやかに工夫していることが窺われ、賢い人なのだろうと想像した。

●日本の国内女子ツアーは選手の服装・化粧がまことに華美。

→全英の参加選手たちは渋野を始め一様にシンプル。ドレスコードがあったのだろうか、爽やかな印象だった。

(日本国内では見た目、外見を重視しすぎ)

●優勝トロフィーは小さく地味に見える。

→しかし賞金7400万円はさすが質実の国、英国らしい。

(ついでに、EU離脱などしなければ良かったのに)

●表彰式のスピーチは紙を見ながらだったが、仕方が無い。

→彼女なら今後英語力も身につけるに違いない。

●目立ちたがり屋が総出で引っ張る吉本事情などに比べ、何と良いニュースだったことか。

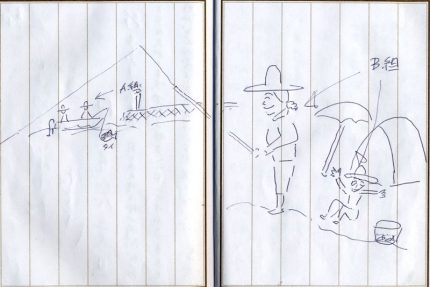

館内のノート、スケッチ帳から皆様の絵。

本日ほぼ晴れて、昼の気温は30℃に届き梅雨開けということ、長い梅雨だった。

さて以前に館内ノートに描かれた皆様の絵を掲載させて頂きましたが、本日はその後の続きです。

どうかご覧下さい。

前を向いて風に吹かれるお嬢さんと、ヤマボウシの花は物語のワンシーン。

前を向いて風に吹かれるお嬢さんと、ヤマボウシの花は物語のワンシーン。

カラーボールペンを使って丸テーブルのマユビト(大地の芸術最のおみやげ)を描いたのですね、楽しくなりました。

舟と陸に別れて初めての釣り。舟ではマダイが、陸はキスが沢山釣れたと書いてありました。楽しかったことでしょう。

舟と陸に別れて初めての釣り。舟ではマダイが、陸はキスが沢山釣れたと書いてありました。楽しかったことでしょう。

お連れ頂いたわんこちゃんでしょうか、可愛いですね。カフェのスイカは最高、と英語で書かれていました、すごいですね。

お連れ頂いたわんこちゃんでしょうか、可愛いですね。カフェのスイカは最高、と英語で書かれていました、すごいですね。

素早い線で、生き生きとして、今にも話しだしそうなお嬢さんが描かれていました。

素早い線で、生き生きとして、今にも話しだしそうなお嬢さんが描かれていました。

みなさんすごいです。

お描きになった絵から、お過ごしいただいた楽しい時間が伝わりました。

ほかのお客様、美術館のスタッフ、館長、みんなで楽しませて頂いています。

有り難うございました、ぜひまた描いて下さい。

最近12色の色鉛筆を丸テーブルに置きました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月