文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

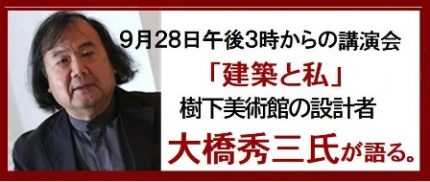

秋のイベントのお知らせその1:講演会「建築と私」 ー樹下美術館の設計者・大橋秀三氏が語るー

今年の秋は珍しく催事が三つもあり、忙しくなりそうです。

本日は樹下美術館を設計された建築家・大橋建築設計工房の大橋秀三さんの講演会をご案内致します。

【講演会】

●日時:2019年9月28日(土曜日)

午後2時30分開場 午後3時から講演

●場所:樹下美術館 陶芸ホール

●参加費:無料

●途中休憩をはさみ、後半は不肖館長と対話をさせて頂きたい、と考えています。

ひらめきと美的センスに恵まれた大橋秀三さん。

樹下美術館の建設にあたって、ただお一人氏を思い浮かべ、待ちきれずに設計を依頼しました。全体と細部にユニークで豊かななフォルムを提案され、それらを検討し磨く。完成までの日々は楽しさと驚き、そしてスリル一杯の毎日でした。

数多くの受賞をされ、一途で夢中な才人。

あれから12年、大橋さんの樹下美術館は多くの人に見てもらい、成長を続けています。

9月28日、あらためてお話を伺える日を楽しみにしています。

小島優(あつし)さんのウインザーチェアー 食写。

柏崎市谷根にあるgallery tanne (ギャラリータンネ)で、兵庫県は丹波で椅子を制作されている小島優さんのウインザー・チェア展が催されている。

ダム湖に沿って上がる谷根はちょっとした憧れの地であり、これまで2回出かけたものの、日暮れと降雪でいずれも引き返したいきさつがある。

現在開催中の椅子展で一脚お求めなったという方が帰りに当館に寄られた。

見せて貰ったところとても良い。

手作りの一品なので熱意、センスと丁寧さ、良心など工芸ならではの味わいが滲みかつ漂う。

以下樹下美術館の絵画室、陶芸室でそれぞれ撮ってみました。

普段良いものに触れ、倹約を試み貯金をして、自分なりの宝として愛せる品を探してみる。

張り合いと自分磨きの終わりのない楽しい世界が広がるにちがいない。

同じ柏崎のギャラリーcoil4で開催中の山田洋次さんの陶芸・スリップ・ウエアも観たいと思っているが、中々時間が取れない。

このところ話題の足しに食べ物を良く載せている。

時に食べ物は写されるのを待っているように見えるので、撮ってみようなどと言っては、ついつい妻の料理にカメラを向ける。

本日、小ぶりなサバがスッキリした塩味の澄まし(船場汁)に。

本日、小ぶりなサバがスッキリした塩味の澄まし(船場汁)に。

具が少なめですが、老人向きであり、味が滲みた大根が美味しかった。

ところで先週末の女子ゴルフツアーで新潟県出身、20才の高橋彩華選手が大活躍した。

その前の石井理緒選手といい、我が雪国の若いプレヤーがビッグネームを相手に優勝争いをするのは、本当に凄い事だ。

樹下美術館は多目的施設? 大潟町小学校の保健委員会と中庭の水田!

清々しい青空の日の昼、樹下美術館の駐車場は満車だった。

お一人様からグループの方まで展示鑑賞やカフェのお茶に食事、あるいは庭を楽しまれた。さらに陶芸ホールでは10人の写真愛好家のグループがテーブルを囲んで会議をされた。先日も5名の方が同窓会の打ち合わせで二度に亘ってホールのテーブルをお使いになった。

庭の水盤にヒヨドリが水浴びに来ていた。

庭の水盤にヒヨドリが水浴びに来ていた。

日射しが強くなり、スズメやムクドリなども次々にやって来ては浴びる。

カフェから見上げると軒下にスズメ。

カフェから見上げると軒下にスズメ。

この左角に巣がある。つがいは今年最期のヒナを育てているようだ。

かよう来館者様から鳥たちまで、小さな樹下美術館をさまざまに使って頂き、ちょっとした多目的施設の趣きとなり、ありがたいと感謝している次第。

本日午後、大潟町小学校で学校保健委員会があった。

養護教員による健診や調査の報告と評価、行政保健師と栄養士による解説と質疑などが行われ、最期に不肖小生のしめくくりで進行した。

食事、特に朝食の意義がメインテーマ。近時、これには下垂体副腎系ホルモンやインスリンの動向なども加味されて話が進み、今昔の感がある。

私のまとめの番になった。

昨年も同じような事を話したように思うが、生活習慣の課題は個別の善し悪しのほか、すべて根本は幸福な人生のためのものであり、その意義を考えることは大切ではないか、と述べた。そのため目的に沿った自己コントロールが出来るよう、根気よくトライして成長してもらいたい、というようなことを話したつもりだった。

校庭に作られた池にシオカラトンボ、ムギワラトンボの雌雄数組が飛び、メスは盛んに産卵していた。

校庭に作られた池にシオカラトンボ、ムギワラトンボの雌雄数組が飛び、メスは盛んに産卵していた。

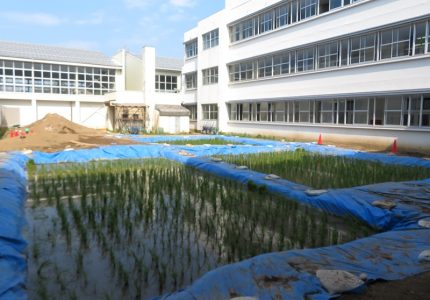

驚いた事に、この小学校の中庭は今春から水田に一変した。春の健診で訪れた時には重機が入り、生徒たちは手掘りで田を作っていた。、

水田は水の管理が主要な課題にちがいない。水はシートで確保されたようだが、新鮮さを維持しながら巡回するよう工夫されているのだろう。

時間によって日陰に入る部分はやむを得ない。しかし周囲の白壁とガラス窓の反射によって一定の緩和が期待できる。

居ながらにして四季折々の生育観察と田仕事が出来るのは大きい。又こども時代から日照、気温、風雨など自然現象に親しめ、素晴らしい取り組みだと感心した。

この学校は私の母校。6年生の担任の発案だという水田の中庭は、何とも頼もしい試みだと思った。

見たところ稲は順調に生育しているように見える。

病虫害を回避して秋には無事収穫が出来るよう心から祈っている。

始まった梅雨空の下、蓄音機レコードを聴いた日、樹下美術館は夏の庭へ。

昨日は雨がしっかり降り、本日は少々肌寒い曇り日。

随分早いが、すでに梅雨入りが報じられている。これで雨を欲しがっていた田畑と庭は落ち着きを取り戻せるに違い無い。

そんな梅雨空の館内カフェで愛好のお客様とSPレコードを掛けた。

SPを聴かれるクラシックファンの人達はとても耳が良く、音楽に精通されるのでお話を聞くのも楽しい。

ご持参のイタリアの女流ヴァイオリニスト・エリカ・モリーニと巨匠ヨーゼフ・シゲティのヴァイオリン曲、カルーソの歌などが掛けられ、小生はエレナ・ゲルハルトの歌を掛けた。

ご持参のイタリアの女流ヴァイオリニスト・エリカ・モリーニと巨匠ヨーゼフ・シゲティのヴァイオリン曲、カルーソの歌などが掛けられ、小生はエレナ・ゲルハルトの歌を掛けた。

待っているのは未来だけではない。過去もまた麗しい翼をを広げて待っている。6,70年年はさかのぼる音楽とその再生は、ほっとした豊かな時間を約束してくれる。

来館されていたお客様にも一緒に聴いて頂き、有り難うございました。

来館されていたお客様にも一緒に聴いて頂き、有り難うございました。

陶芸展示室のテーブルでは数人の方が資料を並べて会議をされました。

来週も来られて続きをされるそう、お待ちいたしています。

庭は夏向きに衣装替えを始めた。

庭は夏向きに衣装替えを始めた。

ヤマボウシ、ツユクサ、ホタルブクロ、キョウガノコ、アスチルベが咲き、額アジサイが色づき、イトススキとトクサが涼しそうに立ち上がってきました。梅雨とはいえ夏の庭は楽しみの一つです。

昨日夕刻のヒバリ 上越市大潟区は雁子浜の人魚伝説と比翼塚。

雨が遠のき田畑と庭が水を欲しがっている。

美術館では大切な花がぐったり寝てしまったり、施肥をした芝も水を欲しがっている。週末から向こうに傘マークが見られているので期待したい。

以下は昨日の夕刻の2コマ。

あぜ道にヒバリが二羽降りて来た。

あぜ道にヒバリが二羽降りて来た。

(すっかり減ったヒバリですが、美術館の周囲少なくとも三カ所でヒバリを観たり聴いたりします)

そのうちの一羽がこちらに向かってくる。スズメよりは、ゆうに一回り大きい。

そのうちの一羽がこちらに向かってくる。スズメよりは、ゆうに一回り大きい。

間もなく飛び立ち、数羽の仲間と水田を飛び回った。

間もなく飛び立ち、数羽の仲間と水田を飛び回った。

普段昼の青空へ高く飛ぶヒバリが、夕刻の水田でくるくると遊んでいる。

“遊びをせんとや生まれけむ”。今春生まれた若鳥なのか、とても楽しそうだった。

田んぼから夕陽を見に雁子浜へ。

海岸に出た東の先にこぢんまりした人魚伝説公園があり、常夜灯と「人魚塚伝説の碑」が設えられている。

毎夜、佐渡島の娘が常夜灯をめがけてやってきて、地元の若者と逢瀬を重ね、悲劇を迎える人魚伝説。

毎夜、佐渡島の娘が常夜灯をめがけてやってきて、地元の若者と逢瀬を重ね、悲劇を迎える人魚伝説。

近くの竹やぶに以前から人魚塚と呼ばれる小さな塚があったが、場所をあらため、公園化した。

伝承の悲恋でなぜ人魚なのか、といえば、岸に上がった娘のなきがらの長い髪が波にゆらめき、人魚のようだった、と伝わるだけである。

一方、童話作家小川未明は当人魚伝説を下地に、「赤い蝋燭と人魚」で美しい人魚を設定し、物語の果てに見世物に売ってしまう人間の深刻な醜さを描いた。

恥ずかしながらかって私は台本と演出を担当して、地元の人達と芝居・「人魚塚」を公演したことがあった。鵜の浜温泉の開湯40年記念事業の一つとしての企画だった。そこで元は魚だった自分を助けた漁師に遭うため、成長して人魚に姿を変え雁子浜を尋ねて恋におちる騒動の顛末を悲劇風に脚色した。稽古を積み、三回の公演で1000人近くのお客さんに観てもらった。

以上雁子浜の人魚について若干記してみたが、その昔この浜で若い男女の心中があったのかもしれない、と想像している。

※追加です:もとは竹藪にあったとされる塚は比翼塚と呼ばれ、別名人魚塚とされたようです。かって新潟のローカルテレビでこの塚を探す番組がありました。地元の老人が案内し、浜沿いの集落から上がった所でびっしり生える竹やぶの中にひっそりとあるのが見つかりました。

丸石の上に四方の石屋根が乗る小さな古い塚だったと思います。

比翼塚とは、心中など非業の死を遂げた男女を弔う碑だということ。比翼は、目と翼がオスメス一つずつしかないの鳥のことで、つねに雌雄一体で飛んで生きる中国伝説上の生き物だそうです。

詳細は分かりませんが、雁子浜の人魚伝説はやはりかって心中事件があり、比翼塚を建てて二人の成仏を願い、遺骸の様子から人魚塚と呼び、物語へと昇華させたのかもしれません。

もしそうであれば、名もない男女の悲恋が時を経て、立派な碑と手入れの良い小さな公園になったという事になります。非業の男女とそれを憐れんだ住民、、、。人魚伝説に二つのドラマを感じてしまうのですが、如何でしょうか。

会場を幸福で包んだ須川展也さんのコンサート。

今年前半の大きなイベント「須川展也 サクソフォーンコンサート」が本日無事終了した。

「無事」は本当に貴重なことで、「無事是貴人」という禅語がよく茶席の床の間に掛かる。

まして著名な演奏家をお招きし、70名近いお客様を迎えるコンサート。

事前の演奏者とのやりとり、チラシ作り、告知作業、プログラム制作。当日は会場設営、PA:音響スタッフによるセッティング、照明調整、演奏家到着、小休憩、リハーサル、着替え、開場、そしてスタートと挨拶、、、。どこかにミスやハプニングがあれば、お客様と演奏者に迷惑をお掛けする。しかも何気なく騒がしくなく進めたい。だから無事は余計貴重なことになる。

展示物を別室に移して椅子を入れた会場で全曲通しのリハーサルが行われる。

展示物を別室に移して椅子を入れた会場で全曲通しのリハーサルが行われる。

小さなホールのため残響が心配、場所を移動しながら全て試聴させて頂いた。

大部分、初めて聴く曲であり、いずれも新鮮で目が覚めるほど素晴らしい。

演奏風景。満席のお客様が残響を和らげ、ほっとした。

演奏風景。満席のお客様が残響を和らげ、ほっとした。

68名の来場者さんは当館ぎりぎりのキャパ。スタッフのお陰でなんとか無事着席して頂けた。

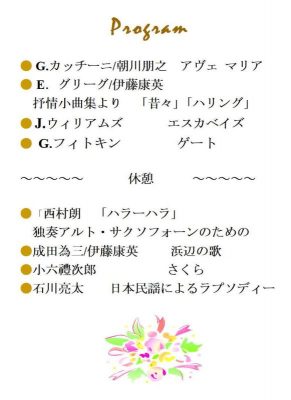

一曲目、カッチーニ/朝川朋之編曲、アヴェ マリア。前奏に続いて美しいMj7thコードの調べで始まり、自然に叙情の世界に引き込まれる。続けてグリーグの叙情小曲集から2曲が演奏され、スターウォーズのJ.ウイリアムスによる「エスカベイズ」、さらにG.フィトキンの「ゲート」と進み、モダンな動静の起伏が現れた所で15分の休憩となった。なんとも上手いプログラミングだった。

後半は西村朗作曲「ハーラハラ(猛毒)」はインドの天地創造の神話世界へジェットコースターで入っていくようなことになる。神々の相克、猛毒の大蛇、攪拌される乳界のカオス、現れるシバ神、ヘビとの格闘と断末魔、そして勝利や浄化も無く毒を吸い込んだシバ神の異様なゲップで唐突に終わる秀逸な曲。打楽器の如くキーを叩いて鳴らし、楽器を振り、うなり声を上げる演奏者、、、ブラボーを叫ばすにはいられなかった。

続く浜辺の歌、さらに須川氏が演奏したNHK朝ドラ「さくら」のテーマで心鎮めてもらった。

終曲は、石川亮太氏の「日本民謡によるラプソディー」。

津軽じょんがら、会津磐梯山、竹田の子守歌、炭坑節など、この国の哀切と歓喜が四季の色彩の合間から浮かんでは消える。

斯く上質な音楽が会場をスリルと幸福で包み、まれに見る楽しいコンサートが終了した。

盛大な拍手のなか退場するお二人。写真はお客様から頂きました。

盛大な拍手のなか退場するお二人。写真はお客様から頂きました。

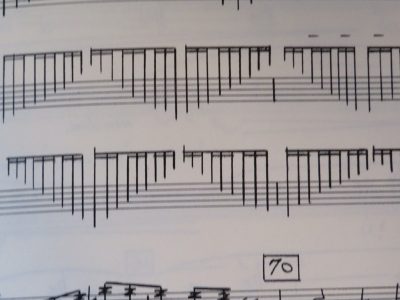

終わって「ハーラハラ」が特別な曲だったので、譜面を見せていただいた。以下のようにまことに奇妙なものだった。

スタッフとともに後片付けを済ませて慰労会へ足を運んだ。

慰労会で挨拶される須川展也さんと傍らの美奈子夫人。

慰労会で挨拶される須川展也さんと傍らの美奈子夫人。

自然なひととなりのお二人、良い音楽はまれに見る良いお人柄のたまもの。

アンサンブルピアニストとして確固たる立場に立たれている美奈子さん。

流麗な伴奏で氏を促し、呼応しあって劇的なパフォーマンスを創造される。

ハーラハラでは良いお声で、曲中に語りを入れられ、本当に見事なコンビネーションでした。

サクソフォーン奏者のトップランナーとして、挑戦を続ける展也さん、パートナーの美奈子さん、誠に有り難うございました、どうかまたいらしてください。

スタッフの皆さん、本当に有り難うございました、また頑張りましょう。

豊かな「須川展也 サクソフォーンコンサート」のプログラム。

樹下美術館の音楽会「須川展也 サクソフォーンコンサート」が明後日に迫りました。

先日須川さんからプログラムが送られてきましたので、掲載致しました。

リリカルなクラシック曲と欧米の現代作曲家の曲が並ぶ前半。

後半は日本の現代曲および歌謡、そして狂詩曲風に演奏される様々な日本民謡。

以下は1998年10月、須川展也さんが出演されたNHK「トップランナー」の動画です。

穏やかに自らの音楽を語り、会場の質問に答えておられます。

魅力的な人柄が伝わります。

6月最初の日曜日午後は、和と洋、さらに時代とジャンルを豊かに往来する楽しい音楽会になろうと期待されます。

懐かしくも気楽な曲。

洋楽の歌では「foolish」という言葉によく出合います。

「愚かな」「馬鹿げた」「取るに足らない」などの意味があるようです。

前置きはともかく私が好きな「Foolish」が付く曲を二つあげてみました。

いずれも古い曲で数多くの人が演奏しています。

※My Foolish Heart→1940年代発表。 These Foolish Things→1930年代発表。

スローで無理が無く、水のようにすーっと心に届く曲ではないでしょうか。

「My Foolish Heart」。ベニー・グッドマン楽団で歌ったこともあるETHEL・ ENNIS(エセル・エニス)の歌。

この人は力まず、アドリブもこぶし回しも控えられ、素直に歌います。

「These Foolish Things」。

これも戦前の曲で、去った人にまつわるちょっとしたことごとが一つ一つ歌われます。

現在最も人気がある歌手の一人マイケル・ブーブレが大変丁寧に歌っています。

これも「These Foolish Things」。

ピアノバーの設定でしょうか、楽譜どおりヴァース部分(導入歌)から歌われます。

ロックの大御所、イギリス人のブライアン・フェリーが快調なリズムに乗って?めそめそと歌います。

楽器が増え、最後のコーラスが入る辺りでは、失恋なのに何故か祝福されているように感じました。

一度聴くとまた聴きたくなるアーティスティックな編曲・演出と独特の歌唱はさすがです。

これも「These Foolish Things」。

カクテルあるいはラウンジピアノ打って付けの名手ビージー・アデールのピアノ・ウイズ・トリングスです。

彼女もヴァースから丁寧に弾き始めています。コーラスに入って5小節目からベースとブラシドラムスのリズムが加わり、9小節からストリングスを交える洒落た構成です。

オーナーの好みでしょうか、彼女の曲を大潟区のレストラン「サブリーユ」のBGMで聴いたことがありました。

終了時、そのままもう一度ご覧になる場合、左下の丸矢印(もう一回見る)をクリックして下さい。

上越市立小林古径記念美術館から二回目の貸し出し作品を展示致しました。

今年の樹下美術館は上越市立小林古径記念美術館から倉石隆の大型の油絵作品をお借りして展示をしています。

開館の3月15日から6ヶ月に亘りる二ヶ月おき、計8点の展示は大変光栄であり、また緊張を禁じ得ません。

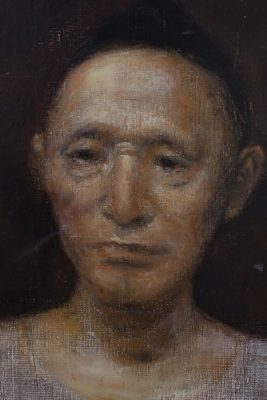

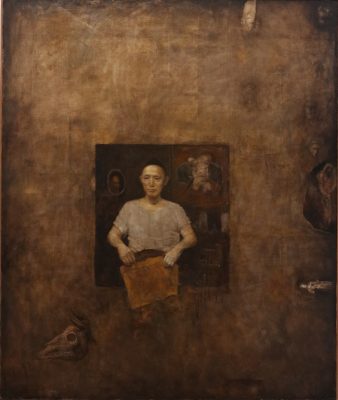

このたび初回の三点、「粉雪が舞う」「月の光」「人間の風景」の展示を無事終えてお返しし、昨日「地平」「吉井忠氏の像」の二点を搬入、本日から二ヶ月間、展示いたします。倉石隆作品については、他に樹下美術館収蔵の6点の小型の挿絵原画作品の展示を行っています。

二点とも大作で、「地平」は193,9×130,3㎝、「吉井忠氏の像」は193,8×161,7㎝です。

ピクチャーレールのある壁面の上下左右いっぱいを使って無事に架かりました。

樹下美術館ではこのような大作を並べて架けたことが無く、小さなホール正面を占める力作の迫力に圧倒されます。

大きさを見るためお客様に立って頂き、撮影しました。

大きさを見るためお客様に立って頂き、撮影しました。

左「地平」(1980年 第16回主体展および1981年幻想の絵画展に出品)

右「吉井忠氏の像」(1984年第20回主体展に出品)

一見して対照的かつ作風の異なる二点を見てみます。

以下細部をご覧ください。

中央に男が描かれています。知性や豊かさとは遠く、貧弱でずるく、罪深そうに見えます。

中央に男が描かれています。知性や豊かさとは遠く、貧弱でずるく、罪深そうに見えます。

そのまわりに、エゴや後ろめたさ、あるいは狡猾さや残忍さ、さらに悲しみなどを帯びた人の姿が暗闇に紛れるように描かれています。

それにしてもあまりの暗調に気が重くなるような作品です。しかし私は決して嫌いではありません。人間の暗く貧しい負の部分を徹底して描く。あるいは描き切った作品は、告発ないしは一種懺悔ではないのかと思うのです。

カタルシス、、、。内部に溜めたネガティブな要素や経験を徹底して吐き出して試みる精神の浄化、、、。

自分たちのおどろおどろしさに没入し、問い詰めようとする当作品は作者の骨頂の一つでしょう。画家の痛々しいまでの真摯さは、十分な魅力であり、さらに力をも感じさせます。

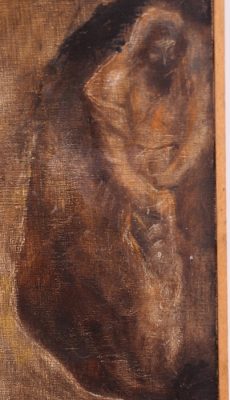

次ぎに「吉井忠氏の像」です。

前者の暗調と異なり、朱を含む温かな茶系モノトーンで描かれた「吉井忠氏の像」

前者の暗調と異なり、朱を含む温かな茶系モノトーンで描かれた「吉井忠氏の像」

展覧会カタログで見た事がありましたが、こんなに大きな絵とは思いませんでした。

吉井忠氏は福島県出身の画家。倉石隆より7つ年上の人。倉石の太平洋美術学校の前身校および主体美術協会の創始会員の先輩として敬愛していた画家と聞いています。

民に徹し「土民派」を自認し、美術評論、児童書においても活躍された芸術家です。

若干細部を見てみました。

手にしている二つのものは布と革鞄でしょうか、とても良い色と質感です。

手にしている二つのものは布と革鞄でしょうか、とても良い色と質感です。

手を描くのが苦手だったという倉石隆ですが、自然で感じ良く描かれています。

描いてはゴシゴシとぬぐい、ぬぐっては描くを繰り返す画面は薄塗りにもかかわらず、

しっくりした深みを漂わせます。

二カ所に人物が添えられています。吉井氏とどんな関係なのでしょう。

二カ所に人物が添えられています。吉井氏とどんな関係なのでしょう。

下方の牛頭骨はピカソが描いた戦争の蹂躙に対する抗議のシンボルにみえますが。

下方の牛頭骨はピカソが描いた戦争の蹂躙に対する抗議のシンボルにみえますが。

風あいが異なる倉石氏の二つの大作。本当に描きたいものは何なのか、何を訴え表現すべきか。

苦悩と満足のはざまで生み出された昭和時代を中心に活躍した芸術家の足跡を、ご自由に味わって頂ければ有り難いのです。

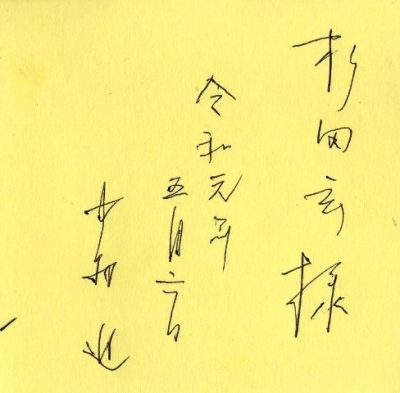

5月6日、富山市で令和の考案者とされる中西進先生にお目に掛かった。

昨日のノートで富山行きのことを書かせて頂いた。

実はその日の朝、思いもしなかった人と出遭っていたことも書いた。

思わせぶりな書き方に、どんな人だったの、と本日二三質問を頂いた。

お目にかかった人が貴重過ぎるのと、私が疲れていたこともあって昨夜書けなかった。

本日は書きたい。

出遭ったその人は、新元号「令和」の考案者とされる中西進さんだった。

その昔辛い時期を過ごした30才代半ばから10数年間、憑かれたように本を読んだ。

自然/生物/天体/人間/その歴史と進化、小説・短歌、宗教、西行、良寛、空海、遺伝/環境、哲学、文化人類学、精神/心理分析など色々だった。

ばらばらだが、良かった本はその出版社から次ぎを選ぶようなことが少なくなかった。

その中で特に親しめ、心和らぐのを覚えたのが中西進さんの本だった。

おびただしい著書から、わずか数冊だったが私に向かって差し出された手のような温かみを感じた。

自分にも与えられているはずの麗しい魂を、むげに死なせてはならない、、、。

ただ一点、書物からそんなエッセンスが残ったように振り返える。

ところで、このたび改元を控えた3月24日、長年漢詩だと思い込み、読み方が分からなかった陶齋の陶板の文字が万葉集だった。

それから一週間後の4月1日、新元号「令和」が発表され、出典がまた万葉集。

翌4月2日、令和の考案者として万葉集の権威でもある中西進先生の名前が上がった。

突然のように万葉集が現れ、懐かい名前が飛び出してきた。

そして昨日5月6日朝、その方がホテルで朝食を摂られていた。

絶対中西先生だと思った。

サインを貰おう、だが手帖も紙も無い。

矢も盾もたまらずレストランのスタッフの許へ行き、メモ用紙と台紙をお借りして先生の食事が終わるのを待った。

頃合いを見計らって吸い寄せられるように先生のもとへ行った。

幸い名刺があったのでおずおずと差し出した。

「中西先生でしょうか」

「はい」

「突然失礼致します。わたくしは新潟県で樹下美術館という小さな施設を営む杉田という者です」と言った。

先生は名刺をご覧になり、

「樹下美術館ですか、いい名前ですね」

「ありがとうございます。樹下が浮かんだ時、これ以上はないと思いました」

「そうでしょう」

「実は若い頃に辛い時期がありまして、先生のご本に救われました」

「どんな本でしょう」

「谷蟆考や雪月花などです」

「有り難う」

「こんな紙で大変失礼ですが、サインを頂けますでしょうか」、ボールペンとメモ用紙と台紙をお渡しした。

先生は小さな紙に少し書きにくそうにペンを走らせ、心配な私は先生の手許をじっと見ていた。

日付とお名前が無事書かれて終わった。

写真も宜しいでしょうか、とお尋ねするといいですよ、と仰った。

急いで妻を手招きして、先生と並んでシャッターを切って貰い、私も妻と先生を写した。

写真のあと深く頭を下げて、席に戻った。

数十年前、雲の上におられた方が急に降りてこられ、今ここにいらっしゃる。サインを頂き写真までご一緒した。

これは本当のことなのか、、、、今日はもう何もしなくていい、、、、富山に来て本当に良かった、、。

その日ずっとぼんやりとした夢心地が続いた。

帰って調べると、先生は富山市で「高志の国文学館」の館長をされておられ、このたび2回の講演会のために滞在されていた。

令和の考案者とみられる今日、去る4日の講演では、考案者は私によく似た人、とユーモアに包んで話をされたという。

元号の由来となった「梅花の宴」について、“自然は大きな哲学を持っており、それが日本の風土に仕組まれている”と梅花が示す意味を説明され、令和にうるわしい平和を重ねて行く時代を願う旨を話されたという。

お話の深い基調は先生ならでは、と今さらながら感心した。

過日手許にある先生のご本三冊を紹介させていただいた。

まだあるはずと、本日探しましたらもう一冊、「辞世のことば」(中央公論社 昭和61年12月20日初版 昭和62年2月20日第2刷)が見つかった。

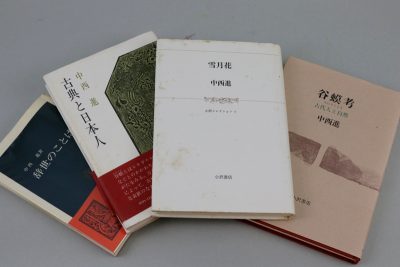

左から「辞世のことば」、「古典と日本人」、「雪月花」、「谷蟆考(たにぐくこう)」。

左から「辞世のことば」、「古典と日本人」、「雪月花」、「谷蟆考(たにぐくこう)」。

「辞世のことば」の扉にあった絵図。

「辞世のことば」の扉にあった絵図。

消しゴムで消えますので、変わった絵ですが私が描いたのでしょう。

納品書が挟まれていて、柿村書店とありました。

この本の巻末に「終 62.4.8」と自署している。

“もがり笛 いく夜もがらせ 花に遭はん”

何故か当時読んだ檀一雄の「火宅の人」にあった著者辞世とされる句が書かれている。

6日の朝、中西進先生には失礼なことをしたと思っています。

その先生は本当にお若く、かくしゃくとされておられました。

有り難うございました。

心から先生のご活躍とご健康をお祈り申し上げます。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月