文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

ケ・セラ・セラ 映画「知りすぎていた男」 そしてドリス・デイからハリー・ジェームス

昨夜、遅いお茶を飲みながらテレビで1950年代の映画「知りすぎていた男」の後の方を見た。ジェームズ・スチュアートとドリス・デイが主役。監督がヒッチコックなのでどうしても最後まで見させられる。映画の中で懐かしい歌「ケ・セラ・セラ」が歌われた。

ケ・セラ・セラは中学時代に生まれて初めて覚えたポピュラーソングだ。高校から東京へ行ってしまった姉が休みに帰郷してこの歌を歌った。とても新鮮でおしゃれに見えた。しつこくせがんで教えてもらった。

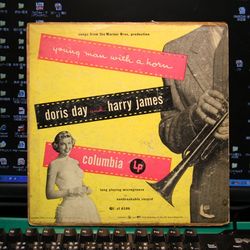

ドリス・デイとハリー・ジェームスのレコード(パソコンに立てて撮りました)

ドリス・デイとハリー・ジェームスのレコード(パソコンに立てて撮りました)

それがこの夜の映画で突然のように歌われた。ああ、実際はこんな場面だったのかと思われる意外なシーンだった。往年の大スター達と懐かしい歌、なんとも言えない嬉しい30分だった。

懐かしついでに。1960年代の学生時代に大岡山(東京工大があるところ)に住んでいた。掲げたレコードは近くのキッチン「まりも」(忘れていた名を突然思い出しました)のご主人から頂いた古い10インチ盤だ。ジャケットの左下にドリス・デイ、右のトランペットを持っている男性はハリー・ジェームス。ドリス・デイのTHE VERY THOUGHT OF YOUが入っていてよく聴いた。

ハリー・ジェームスは1964年に来日している。新宿厚生年金ホールへ聞きに行った。ドラムスは名手バディ・リッチで女性ヴォーカリストが1人入っていた。

暗めのモダンジャズを喜んでいた当時、華やかなスウィング・ジャズオーケストラを表向き苦手にしていた。しかし、しばしばラジオで聴くハリー・ジェームスのSLEEPY LAGOONには特別な晴れやかさと郷愁が感じられて好きだった。目の前で本人の演奏が始まるとすぐに涙がぼろぼろこぼれた。

当日、演奏が終わって出口へ向かう広い階段を降りる時に、何人かの男たちが賑やかに話をしていた。特別大声の男性がいて若き大橋巨泉だった。氏が司会をしたオスカー・ピーターソントリオの東京公演・有楽町ヴィデオホールにおけるコンサートも思い出深い。

一旦昔話に囚われると、見境なく長くなるのは年のせいにちがいない。

私の思い込み 美しいスーザン・ヘイワード

昨夜の放送“永遠のヒロイン その愛と素顔「ヴィヴィアン・リーを探して」”を見た。ひごろビビアン・リーが一番綺麗、とは妻の口癖で、ほかの女優さんを見るとビビア・ンリーに比べれば,,,とも言う。

ところが色々と疎く、ビビアン・リーの映画も風と共に去りぬをテレビで一回見ただけの私。それが、妻が彼女に感嘆すると、ほかに綺麗な(またかわいい)女優さんがいるのに、と心中つぶやく。キャリアーなどはお構いなしに。

50年近く前の学生時代、姉が取っていた映画雑誌で「私は死にたくない」だったかスーザン・ヘイワードの写真を見た。何より脚に驚き、以来詳しくもないのに彼女が一番だと思っているのは、おめでたいことかもしれない。

年とともに早くなる時間とは

年とって感じることの一つに時間が早く経つことがある。ひと月前に来られた患者さんを一週間ほど前のように感じたり、11月初旬から中旬過ぎまでなどあっという間だった。猛スピードのため何かと積み残しも少なくない。

加齢と時間のスピード化はいくつか要因が重なっているように思われる。

一つとして、作業や思考に対する集中や関心の度合いが以前よりもあっさりしていることもあろう。若い頃は物事にいっそう集中し、沢山の事が気になり、絶えず何事かを深刻に考えて過ごしたように思う。毎日は今より濃く長かったにちがいない。

2つめは年と共に作業や思考の効率が下がっているのだろう。同じ作業に以前の数倍も時間が掛かったりする。時間対効果が落ちていることを、時間が早く過ぎると実感して過ごしているかに見える。

ところで小学校時代の登校で、よく時計屋さんの先輩宅へ寄って一緒に通学した。彼が出てくるまで店先の時計を眺めた。正面の時計の振り子と長針を見ながら1分間の感覚を覚えようとした。おかげで一分当てのような遊びは得意になった。

時間当てと言えば中学生の頃の父に思い出がある。ストップウオッチにもなる時計を用いて父と1分当てをしたが全く勝てなかった。何度やっても父はピタピタと当てた。どうして分かるのか、執拗に訊いた。白状した父はある種ずるをしていたのだ。

最初にお互い試しの一分をしようと父は言い、それからが本番だった。父は試しの一分間に自分の脈をこっそり計ったのだ。その後は前で両手を組むような動作などをすれば脈は簡単に計れる。さすが親は色々なことが出来ると感心した。

さて3つ目として、5年ほど前のある日、何十年ぶりに暗黙の一分を試した。60秒を数えてみると1分16秒も経っていて愕然とした。その時の時間は自覚よりも1,26倍早く過ぎていたことになる。

仕事場のトイレのそばにある古いランプ

昔の時間は如何ばかりだったのだろう。

もう一つ追加してみたい。私たちは何処かへ出掛ける場合、行きより帰りを早く感じる。知らない所への往復ではなおさらだ。もしかしたら人生も似ていて、半分を過ぎた頃から往路と異なる経験であっても、いつか来た道を歩むような現象が起きているのかもしれない。

昔より時は早く過ぎる。しかし仕事では以前よりも時間を掛けてゆっくり皆様と接するようになった。

今夜センチュリーイカヤさんでヴァイオリン永峰高志氏、チェロ桑田歩氏、ピアノ大須賀恵里さんのコンサートがあった。晩秋のコンサート~ロマン派の甘きささやき~だった。魂を根こそぎさらわれるような大きな感動を覚えた。

(下段の9行を修正しました。11月18日 午後10時ころ)

いくつかのささやかな文化

時に風雨時に陽がさす不安定なお天気だった。ヒマがあれば海が見たくなる自分、午後の雁子浜で佐渡汽船を見た。

二日余り続いた強風の余波が残る海上を遠ざかる汽船の果敢さに感心した。西風は追い風のはずで、航行はより不安定なことだろう。色々あろうがずっとずっと頑張れ佐渡汽船。

午後から寄った樹下美術館。荒れ模様の日にもかかわらずお客さんたちがこられていた。中に、テーブルの紙ナフキンで素敵な細工を残された方がいらして、スタッフに見せてもらった。初めて目にしたがにわかに信じられない出来映えだった。

それから昔一緒にお茶の稽古に通ったAさんにもお目に掛かった。俳句をなさっていて、カフェで魅力的な句を聞かせて頂いた。お仕事に趣味に、昔の仲間が頑張っていることはとても嬉しい。こんな再会が出来るのも美術館を営むことの果報にちがいない。

良い文化の日だった。

クラヴィコード、バッハがそこに

ほんの昨晩、バロック音楽の人、チェンバリスト・加久間朋子さんが東京から樹下美術館を訪ねて下さった。大切なイングリッシュ・スピネットとクラヴィコードを携えて。

両楽器を半々ずつ計9曲を演奏された。クラヴィコードはささやか且つ高尚な楽器だった。急遽お集まり頂いた10数人で楽器を囲み耳をそば立てて聞いた。バッハでは長男W・Fバッハを隣に座らせ、精魂込める父が現前するが如きリアリティに鳥肌が立った。

イングリッシュ・スピネットでは豊かな情感に包まれ、中世の物語世界へいざなわれた。

古楽研究会の代表を務め、音楽三昧の主要メンバーの加久間さん。今夜はますます充実した演奏、そして楽しいお話も聞けて貴重な一夜だった。

The Moon Was Yellow

The Moon Was Yellow というスタンダード曲がある。いつか黄色い月が出たらこの曲を載せてみたいとずっと思っていた。

今日の夕暮れ、柿崎の海を歩いた。すっかり暮れてふと見ると、山の端からその月が恥ずかしそうに覗いていた。幸運にも満月が当たるとは。今夜の月をどれだけ沢山の人が見ることだろう、良い月だった。

僅かの雲を抜けて登った満月

セイタカアワダチソウなんかに負けるな

ETHEL ENNISの「The Moon Was Yellow」

とても素直に歌われます。安定感があって聞きやすい歌手ですね。

“Here we are! Is our romance to continue?”

胸打つ歌詞。

楽しい旧高田師団長官舎

午後の定休日、新潟から裏千家茶道の先生が来館された。これで三回目、深く感謝を禁じ得ない。陶齋のドクダミ更紗文様の水指をとても気に入って下さった。

食事のあと旧高田師団長官舎へご案内した。当館は旧所より移設復元されている。以前一度訪ねたことがあったが、今回はゆっくり回って楽しめた。

明治43年(1910)年の建設で、一階は洋室、二階は和室の折衷。一階は男女別々に応接間が設けられるなど贅を尽くしてある。二階は7室が公開されていて、後のしつらえと思われる炉が二カ所で切られ、水屋風の一間もある。中央南向きの比較的小さなサンルームは気持ちがよかった。

アールヌーボー調とアールデコ調 |

二階西端の透かし障子 |

軽やかなドア |

なぜか押し入れに昭和の張り紙 |

内部は格調とともに軽やかさや新鮮さが随所に見られる。主に設計プランを出したとされる官舎のあるじ軍人・長岡外史の先進性や訪欧歴を聞けばそれらが反映されていたことが伺われる。

当館は先回書かせていただいた世界館のほぼ一年前に建てられている。前者は私費で後者は官費。世界館のモダンな建設者は師団長官舎を大いに意識したのではと想ってみた。

旧小熊写真館、旧直江津駅、旧イカヤ旅館、高田館、旧高田市庁舎などの洋館も当時次々と建てられている。高田師団の存在が大きかったようだが、往時の高田・直江津の勢いは如何ばかりだったのだろう。

師団長官舎以外は、少なくとも学生時代まで目の当たりにした。高田公園の中心部にあった大きな洋館も懐かしい。中学時代、そこで開かれた性病撲滅の写真展示を友人達と見て、皆で青くなって出てきたことを思い出す。

高田世界館のアール・デコ

去る10月16日のジャンゴ生誕100年記念コンサートは素晴らしかった。その会場となった高田世界館で60年も前に、父といっしょに美空ひばりの「とんぼ返り道中」を見たような気がする。越後獅子の歌、“今日も今日とて親方さんに、芸がまずいとしかられて,,,”江戸時代の子どもは何て可哀想なんだろう、と思った。

さて半世紀以上経て、よく写真で見るようになった高田世界館。外観から当館はアールデコ様式ではないかと感じていた。1900年代初頭からおよそ30年余、世界のデザインを席捲したアール・デコ。現出には産業の飛躍、能率の追求、キュービズム、あるいはジャポニズムなどまで様々な因縁が合成されたと考えられている。直前のアール・ヌーボーからの急旋回は目を見張るばかりだ。

アール・デコになって、絡んでいたものがほどかれ、線はより真っ直ぐに、円は単純に、カーブは滑らかに、色彩はシンプルに、乗り物は流線型に、建物はシンメトリックになった。器、ファッション、建築物、絵画・ポスター、乗り物、生活用品ほかそれ一色の感さえある。

以下は一昨日、初めてこの目で見てきた高田世界館の様子です。私なりのアール・デコ探索も楽しかった。

曲線と直線のコンビネーションによるシンメトリー |

天井の円と多角形のデザイン |

二階席の美しいカーブに交わる黒い柱 |

シンプルな曲面 |

円と流れる曲線の手すり |

円に交わる直線の窓枠?油絵のように渋い |

当館は1911年に建築されたとある。アール・デコのはしりの時期に相当しよう。手がけた建築家・野口孝博氏はアールデコをかなり意識したのでは、と思った。何よりも外観が素晴らしい。

ところで現状の痛みは否めない。NPO街なか映画館再生委員会によって懸命な保存努力が続けられている。最近では、一口1万円のマイチェア200席の寄付はすでに満了ということ。ささやかながら是非とも寄付したいと思った。いつの日か、パステルカラーの壁が仕上がれば、木材との調和で美しいアール・デコが蘇るにちがいない。

つましいホワイエで淡い色のアイスクリームも美味しかろう。

さて、なぜか私はアール・デコが好きだ。それは自分の父母の青春時代、つまり親の生命力が最大であった時代に相当しているから、と考えている。もしかしたら私の子どもたちも、私の青春時代、つまり昭和30~40年を懐かしむようになるかもしれない。鬼の目にも涙、DNAにも思い出?

ジャンゴ・ラインハルトの若き日々はアール・デコまっただ中に当たる。ほぼ同世代にヘルベルト・フォン・カラヤンや太宰治らがいて、数年後に樹下美術館の齋藤三郎が、さらに数年して倉石隆が続いている。

ジャンゴ・ラインハルト生誕100年記念 スイングタイム in 高田世界館

1910年1月のベルギー、旅芸人の幌馬車で生まれたジャズギターリスト、ジャンゴ・ラインハルト。その生誕100年記念コンサートが上越市高田世界館であった。来越された二つのバンドによる演奏会は陽気さ、哀切、そしてエスプリと洗練の2時間半だった。

新潟スウィングミュゼットのリーダー田中氏とベースの田中和人氏

新潟スウィングミュゼットのリーダー田中氏とベースの田中和人氏

新潟スウィングミュゼット合奏団はアコーディオンの田中トシユキ氏が率いる5人編成(ほかにギター2、ドラムス、ベース)。アコーディオンをフューチャーするミュゼット音楽はまだ見ぬパリの街角へと心いざなわれる。田中氏の自在で詩情溢れるアコーディオンと古川穣氏のギターテクニックに胸が震えた。昨年から我が樹下美術館のカフェでもミュゼットが時々聞こえるようにしてあるので、生で聞けてとても嬉しかった。

続けて東京からのイエロー・ジャンゴ・リバイバル。ギター2、ベース1、バイオリン1,そしてリーダー長谷川光氏のギターだ。ジャンゴがバイオリニスト、ステファン・グラッペリとともに活動したバンド 「フランス・ホット・クラブ五重奏団」と同じ編成。長谷川氏の確固たる音楽センスが行きわたり、笹部祐子さんのバイオリンは秀逸だった。

ジャズバイオリンは聞かせる意識が高じる余り過度に装飾音が入り易い。ステファン・グラッペリにしてもその傾向を強めたように思われる。しかし笹部さんのバイオリンは音澄み、優雅にコントロールされて実に心地良かった。小生の亡き父がかって愛したシャルル・トレネの「ラ・メール」には涙が出そうになった。

司会進行された佐藤俊次さんが促されてバイオリンを携え、一緒にセッションされた。曲目は「黒い瞳」。サウンドはいっそう膨らみ、佐藤さんは本当に素晴らしかった。あらためて上越人の多彩さに驚いた。

フィナーレは二組のバンドによるジャムセッション。さすがジャズ、初顔合わせのバンドが舞台上で簡単にソロの順番を決めるとすぐに「Minor Swing 」が始まった。これこそジャンゴ・ラインハルト生誕100年の最後に相応しい演奏ではなかっただろうか。上越でこんなお洒落な音楽を聞けるとは、主催の方々に心から御礼申し上げます。

話変わって、高田世界館の随所のしつらえにアールデコを感じた。本日の音楽もアールデコと時代が重なる部分があって、いっそう旅情をかき立てられた。撮った建物の写真を近々掲載してみたいと思います。

ー写真クリックで不具合を生じていました。謹んでお詫び申し上げますー 10月20日23:22

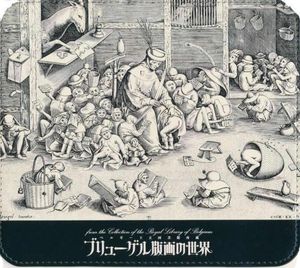

ブリューゲル版画の世界展で新潟市へ、そして少々の探索と食事

日曜午後、在宅の患者さんに小康がみられて、急遽新潟へブリューゲルの展覧会を見に行こうということになった。過日、同展を監修された森洋子氏から解説を聴講していたので楽しみだった。

会場の新潟市美術館は人気で、しかも若い人達で賑わっていた。膨大で濃密な内容から、主要なテーマの一つである人間の愚かさと罪が教義や時代を超えることを自然に知らされる。

A3ほどのサイズに数百人の人物と妖怪などの詳細さ。奇想天外な象徴性。風景や船のスケール感と立体感。写真以前の時代にあって凄まじい迫力だ。若者達に混じってこのような絵画を目の当たりに出来たことを幸運に思った。

ブリューゲルの後、同美術館の常設展示も見た。ここにあるとは知っていたが、4点のウジェーヌ・カリエールに出会えて大きな収穫だった。カリエールは樹下美術館の常設展示作家、倉石隆氏が傾倒した作家の一人だ。霧のカリエールと称させる所以がよく分かる。30点近く収蔵されているようだがもっと見てみたい。

樹下美術館も一点カリエールを所有している。ネリーを描いた作品だが、本物であるかやや心配になった。カリエールは市美術館の常設展示室を入ってすぐに出会える。

ところで同美術館は昨年カビや虫の汚染騒ぎに見舞われて、大規模な処置が施された。本日かすかな燻蒸の匂いが残る館内に安心と清潔感を覚えた。

せっかくの新潟の日暮れ、美術館を出て信濃川の河口を見たい一心で車を西へ北へと走らせた。初めて見た窪田町のY字路の風情は大変印象的。

行き着いた河口付近は港湾管理が強力で行き止まりとなる。入船(いりふね)みなとタワーなる少々風変わりな施設の7階展望台から夕暮れの河口を見物した。寂しいところで、この時間に女性1人なら怖かろう。

窪田町のY字路 |

入船みなとタワーから見た汽船入港 |

ぽるとカーブドッチ |

前菜 |

デザート |

出港する佐渡汽船 |

暗くなってみなとぴあにある旧第四銀行住吉支店内「ぽるとカーブドッチ」で食事。楽しめる7種のメニューで3800円はとても嬉しい。

帰りの高速道路から見た秋の花火のやや侘びしさ。家に帰るとヘルパーさんに寝かせてもらった母にいつもの寝息が聞こえて、良い休日だった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月