文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

糸魚川市上覚の普済寺へ灯籠画を見に行った

今日は盆送りの16日。今日は客が無く、今夏25人の出入りに奮闘する妻に貴重な中休みの日となった。

あまり出掛けない私たちは、夕刻に妻の慰労で糸魚川へ行った。そこでお寿司を食べて日暮れを待った。今朝の上越タイムスで知った糸魚川市上覚の普済寺(ふさいじ)へ、本日までの灯籠画を見に行くためだ。

山道を4㎞ほど入った月波山普済寺は曹洞宗の寺。車を降りると深い闇の中、近くに川音がして稲の香りに包まれる。普済寺はかなり大きな寺で、荘厳な本堂の処々に美しい灯籠が配されていた。

ほの暗い一角に大きな灯籠(露出がうまくいきませんでした) |

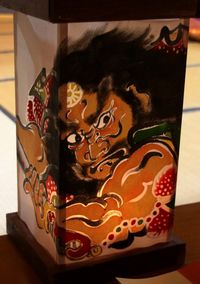

弁慶でしょうか、卓上の灯籠 |

灯籠画は同寺の奥様で僧侶・響さんの作品。響さんはねぶた絵師でもあられるという。輪郭線の要所に蝋を用いて、鮮やかな色彩と印象的な透光効果がもたらされていた。あたりの雰囲気も良さそうなので、ぜひ日中も訪ねてみたい。

月が架かる寺を後に里へ下ると盆踊り。思い思いの浴衣と仮装で歌と太鼓のやぐらを回っていた。やぐら踊りの詩情は他に代え難い。

妻は少し休めただろうか。私の盆休みも今日で終わり、遅れていた図録が前進した。

最後が大変だった九州一周旅行、そして南国情話

昭和43、4年の昔、まだ駆け出しのころの夏、団体による九州一周旅行の医療斑のアルバイトがあった。

行程はきつく、一泊目は夜行寝台、途中2泊を湯の児と阿蘇に泊まって、最後の夜は別府ー神戸の深夜の航路だ。

班と言えどもあとは看護師さんだけ。その看護師さんは吐きそうな人を看ると自分が先に吐くような人で、少々心配だった。

一行は少なくとも10台のバスを連ねる教師の団体旅行。何度かタクシーで最後尾に付くことがあった。しばしばクーラーの故障によって長い車列が止まった。草原で止まった時など、西部劇の幌馬車隊を彷彿とさせた。

連日早朝からの強行軍で朝が苦手な私は車中眠ってばかりいた。目的地ではガイドさんの案内を聞きながらひたすら歩いた。長崎平和公園、湯の児温泉、阿蘇、磯庭園、シラス大地などを覚えている。一団の皆さんは毎日お元気だった。

比較的平穏な道中の最後に思わぬ修羅場が待っていた。別府で盛大な夕食をしてから乗ったのは、大きな船だった。玄界灘を通過して瀬戸内海へ入る航路で、朝焼けを楽しみに寝付いた。

しかしそれが暗転してしまう。深夜を過ぎて突然腹痛や嘔吐が一行を襲った。

驚くほど多くの人が床の上で苦しんだ。早々に青くなった看護師さんもなんとか一緒に船内を飛び回ってくれた。食中毒が心配された。

めいっぱい用意していた注射薬を大方使い果たして神戸港に着いた。下船後、岸壁で海へ吐く人が何人もいた。幸いなことに上陸してから次第に落ち着きはじめ、数時間後にはポートタワーの観光もこなして新幹線の帰路についた。病に加え、人の強靱さも見る思いだった。

部分的な潮流の変化がもたらした船酔いだったのだろうか、今でも判然としない。

慌ただしい旅の中で南国情話が懐かしい。タクシーの運転手さんが道中塩カラい声で歌ってくれた。何度も聴いて一緒に歌った。唯一の旅情はこの歌だったかもしれない。

家族や個人的な旅行が中心の今、あのような団体旅行はどうなったのだろう。

鈴木秀昭さんの壮大な侘び、大幹堂の御菓子

連日の猛暑、日干しにされていると仰った人がいました。今夜も脱水による入院や、めまいの方の往診が遅くまでありました。夜間にお願いした病院さんの対応に感謝を禁じ得ません。

さて世更けて気まぐれな風が空を鳴らし、古い家がミシッと音を立てました。台風が近づいているようです。

古代を感じさせる御菓子

数日前にある方から滋賀の御菓子を頂いていました。土用の蕗(いわくがありそうです)と金柑(キンカン)の砂糖漬け、そして鮎を模した焼き菓子でした。近江市猪子町「大幹堂」の製です。素朴で古代の風味を伝えるような御菓子でした。

台風を前に気を鎮めようと、鈴木秀昭さんのお茶碗で抹茶を服しました。我が手で世界を現さんとする鈴木さんのお仕事は本当に衝撃的です。器は口縁から見込み、胴、高台内まで一点の隙間なくおびただしい文様が絵付けされています。余白を重んじた従来の抹茶茶碗にはあり得ない形態です。

焼成は、色グループごとに行い、最後は金や銀で焼くのでしょう、何という手間なのでしょう。

当お茶碗には夜とその反対側の昼が描かれていました。黒を効かせた濃密で壮大な器です。鈴木さんの宇宙をたなごころに服する茶に深い静けさが漂いました。氏ならではの侘びにちがいありません。

今度はぜひ茶室でお点前を、と思いました。

鈴木秀昭さん。

1959年東京に生まれる。1986年アメリカ ユタ州立大学社会学部卒業。1991年石川県立九谷焼技術研究修卒業。1993年 アメリカ クランブルック・アカデミー・オブ・アート大学院卒業。以後 カナダ、オランダ、アメリカで研鑽と制作。

現在伊豆で制作。内外で数多くの個展と受賞歴および美術館・団体の収蔵。

Gentle Rain

We both are lost

And alone in the world

Walk with me

In the gentle rain

Don’t be afraid, I’ve a hand

For your hand and I

Will be your love for a while

I feel your tears as they fall

On my cheek

They are warm like the gentle rain

Come little one you’ve got me in the

World and our love will be sweet

very sweet(rvery sad)

Like the gentle rain

Like the gentle rain

Gentle Rain:Composed by Luiz bonfa. Astrud Gilberto sings

Roses are in their latter bloom now.

モンクの映像、ああ良き時代

先週土曜日、たまたまWOWOWでセロニアス・モンクを見て和めた。実は60年代、ホレスシルバーに続いてモンクの東京公演も行った(会場は忘れました)。当日のモンクは何かふらふらした印象があり、どこかよそよそしく正直深い感銘を受けなかった(私だけだろうか)。

それでモンクは四角張ったホールで聴くのではなく騒がしいジャズクラブか、思い直してレコードで聴くのがいいのかなと感じた。

以前、ある友人がユーチューブのジャズは面白いと言ったのを思い出してモンクを検索した。さすがモンク、さすが昔、という映像がすぐ出た。曲は「Blue Monk」で1958年と書いてあった。映画「真夏の夜のジャズ」のニューポートジャズフェスティバルの年でもある。どちらが先だったのだろう。

テレビ用と考えられる短い演奏ながら大変興味深かかった。

惹かれたことを挙げてみた。

1.非常に大きな右足の動き。徹底してペダルを踏まない。

2.その分鍵盤を強く長く押さえて響きを作る。さすがにエンディングでは踏んだようだ。

3.ピアノの向こうでくつろいでいるお父さんは偉大なカウント・ベイシーではないだろうか(間違っていましたら申し分けありません)。

4.ちょうど真ん中ころに4小節も間があき、ひやりとする。見ている二人の男性にやれやれという表情。

5.もう一人サックスを手に少々戸惑い顔でカウントを取っているのはコールマン・ホーキンスかもしれない(間違っていましたら申し分けありません)。

6.カデンツァらしきものもなくエンディングは子どものように素っ気ない。

7.こともあろうにべイシー?はフルオープンのピアノに凭れてタバコを吸っている。

8.この日ご機嫌なモンクのおしゃれは靴と帽子と竹の弦の眼鏡。

古き良き時代、年のせいか映像にはとても癒された。

彼独特の風変わりで魅力的なアドリブは、文字通り昼夜を問わない研究のたまものと聞いています。

楽しかった音楽会、ジョリウ゛ェそして夏は来ぬ、さらに小山作之助。

樹下美術館主催、まちづくり大潟のご支援で無事に立花千春フルートコンサートが終了しました。皆様のお陰で盛会となり会議室の椅子までお借りするほどでした。お忙しい中ご来場くださった皆様に心から御礼申し上げます。

夏は来ぬは一つの譜面で

さて演奏されたフルートの立花千春さん、ピアノ伴奏の山田武彦氏ともフランスで学ばれた音楽家です。ナイスコンビネーションの演奏は、エスプリの効いたフランス曲中心のプログラムでとても堪能出来ました。

第2部一曲目は山田氏のソロでショパンの英雄ポロネーズ。ショパン生誕200年にふさわしい高らかな演奏でした。

最後のプログラムはジョリウ゛ェのリノスの歌でした。初めて聞く曲でしたが、神秘的な原始の森が歌うにも似た魅惑的な演奏でした。

さて昨日はセロニアスモンクのジャズを書いたばかりで、今日はクラシックの音楽会のこと。節操に欠けますが、ジョリウ゛ェの曲にモンクと同様、記憶の彼方の響きや突然性?を感じました。

アンコール曲の最後は夏は来ぬの即興。ワンコーラスずつ印象を変えて、転調に次ぐ転調はとても楽しめました。

音楽会が終わって夜空に月星(左上)、F氏が教えてくれました。

ところで夏は来ぬの作曲者小山作之助は小生の祖父・直次郎の兄です。作之助兄弟の母トヨは文久2年に私の家から嫁いだ人でした。ところがトヨの実家の兄貞蔵に子がなかったため、直次郎が貞蔵の養子として当方に戻る格好になりました。貞蔵のもとで直次郎は現千葉大学医学部を出て医師になります。また貞蔵は上京後、音楽家をめざすして困苦の学生生活を送る作之助の支援も行ったようです。作之助が貞蔵に届けた支出報告(お小遣い帖)が残っています。

申し分けありません、古い話になりました。皆様のお陰で樹下美術館はなんとか無事に三年が経ちます。あっという間でしたが、日頃のご支援に深く感謝いたします。

セロニアス・モンク ストレート・ノー・チェーサー、そしてニカ男爵夫人

昨晩このノートを書くつもりが時間が無くて今日になってしまった。昨日、夕食の後でたまたまWOWOWをみると、帽子をかぶった大男の黒人がピアノを弾いていた。セロニアス・モンクだった。

1960年代中頃のモンクカルテットのヨーロッパ公演を中心に撮ったドキュメント映画だった。病で映画を禁じられていた自分の高校時代、禁を破って見に行った唯一の映画が「真夏の夜のジャズ」だった。全てよかったが、モンクのソロ「Blue Monk」の不思議な和音と彼の風貌に強い印象を受けた。

セロニアス・モンクの演奏は非常に独特だ。テンションコード、風変わりな間に突然の強打、意表を突くメロディ、不意なトレモロ。これらで聞く者を興奮やファンタジーへと自在にいざなう。多くのミュージシャンたちからも敬愛されながら1980年代後半、惜しくも64才で亡くなっている。

ところで1962年正月、上京して初めて聞いたジャズの演奏会がホレス・シルバーの東京公演だった。その時、力強いリズムで深くきらめくような「ニカの夢(Nica's Dream)」が演奏された。

動くニカ夫人を初めて見た。

曲のタイトルにあるニカは白人。ニューヨークで苦しむ数多くの黒人ミュージシャンたちのパトロンとして強力な支援を続けた女性だ。フランスの男爵夫人でしかもロスチャイルド家の人だという。多くのミュージシャンのなかでチャーリー・パーカーとともに彼女から最も手厚いバックアップを受けたモンク。ニカの庇護のもと彼らは新たな音楽の開拓者として歴史に名を刻まれるまでになる。

同夜の映画で何度かニカ夫人を見ることが出来た。てきぱきと知的で魅力的な人だった。お金の使い方によって世界を革新する文化の創造が出来ることを体現した希な人にちがいない。本当に素晴らしいと思う。

この映画「セロニアスモンク ストレート・ノー・チェーサー(モンク作曲の曲名でもある)」の総指揮はピアニストの前歴があるクリント・イーストウッドだということも知った。

テレビを見ている間、椅子で寝ていた妻が「ラウンド・アバウト・ミッドナイト」だったかの所で「いいわね」と言って目覚めたが、すぐまた寝てしまった。

余談ながら、ホレスシルバーの時もそうだったが、昔のジャズ公演は演奏者も聴衆も男性はスーツが基本だった。今では想像も出来ないが、60年代、ダークスーツをキメる黒人の演奏は本当に格好良かった。この映画でもモンクの服装を母親のようにニカが誉める場面があった。

※1:ちなみにホレスシルバーの時の私は学生服で行った。当時学生はそれで十分OKだった。

※2:その昔、日本のジャズ界(モダンジャズ)にニカほどではないにしても、一種パトロン的な女性がいたようだ。その人はある石油会社社長のお嬢さん。ホレス・シルバーの来日に際して、彼女がメンバーたちを東京観光に誘い、食事をもてなす写真付きの記事を当時のスウイングジャーナル(だったと思う)で見たことがある。

いつまでも

赤い夕陽の海を歩いた。砂浜にハートマークが残されていた。良く出来ていて二人の思いが伝わる。

きっと波にさらわれてしまうことでしょう、よかったらまた来てこしらえてください。通りすがりの私まで幸せな気持ちになりました。

パットブーンの砂に書いたラブレター

※ 結局今日は三つも記事を書いた。

急行能登のトイレにアールデコ

本日夜中、金沢から急行「能登」で直江津に帰ってきた。金沢を22:29に発ち上野に早朝に着くいわゆる夜行列車だ。今年3月、廃止となって多くの鉄道ファンが最終運転に集った。なのにまだ走っていて驚いた。週末や行楽シーズンに臨時で走るそうだ。

寒い夜、人気のないホームで急行を待っていると、学生時代に戻っていく錯覚を覚えた。

車中、妻は読みかけの本を膝に置いて眠ってしまった。その本を取って読ませてもらった。橘曙覧(たちばなあけみ)の「独楽吟(どくらくぎん)」という本だった。曙覧は正岡子規も憧憬したという江戸後期の歌人と知った。とても良く、52首の短歌は疲れているはずの頭に吸い込まれるように入ってきた。

さてこの度、能登のトイレで楽しい発見をした。何気なく見上げた灯りがアールデコ調。侘びしい夜行列車の片隅にこんなデザインがあろうとは。そういえば能登のフロントビューや洗面所の灯りにはミッドセンチュリーの面影が漂う。乗り物のデザインは練りに練ってあるはずだから、列車はちょっとした美術館だ。

ポルトガルの四月

四月とはいえどうしてこうも寒いのだろう。すぐれない気象は三月からずっとで、2月のほうがまだ良かったくらいだ。

さてそれはそれ、四月というとエキゾチックな曲「ポルトガルの四月」を思い出す。この曲は自分の高校時代のある時期、よくラジオから聞こえた(学校時代には突然何かが流行り出すことがあった)。懐かしげな曲調は忘れがたい教師の思い出に結びついている。

高校の二年間、英語教師A先生の許へ隔週でリーダーを習いに通った。やや小柄で知的な人だった(そして美しかった)。冒険小説から始まったテキストは最後にジョージ・ケナン(冷戦時の駐ソ連アメリカ大使)の「Power Polytics」へと進んだ。肺を病んで半年休学の後、下の学年と一緒のなじめない学校生活。そんな当時、先生の所へ通えたことは今でも宝物のように大切に思っている。

”熱狂(enthusiasum)は何も解決しません、サミットも同じです。優れた外交官による粘り強い交渉努力が必要なのです”。安保闘争で当地の高校まで熱くなり始めたころの先生の言葉だ。ああそんな見方もあるんだ、何てクールな先生だろうと衝撃を受けた。バークレーの大学院留学歴があると後で聞いた。

決まった隔週の夕食後、寺町の下宿から本町通りを横切って北城町にある教師の家まで歩く。その往き帰りの夜、 飽かず「ポルトガルの四月」を口笛吹いた。ある縁によって通っていたのは自分一人だった。

当然ながら50年前の私に今の自分など何一つ想像出来ない。毎日先生の所へ通うことを考えて、予習をして口笛吹いて歩いた。病は治癒しつつあったが体育も映画も禁止のまま。英語通いは密かな幸せだった。

曲はコインブラというポルトガル有数の古都を歌ったものらしい。当時のラジオでは器楽演奏だったが、ユーチューブを探したらフリオ・イグレシャスの歌があった。風景も彼の歌も素晴らしい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月