明け暮れ 我が家 お出かけ

極地?ゴルフ クリスマスプレゼント モミジの落ち葉。

去る11月29日にゴルフをした。その時今年最後のラウンドだと思ったのもつかの間、お天気次第でもう一度出来ないかと考えた。

1週間前に本日の予約をし、見ていた予報は曇り時々雨だった。

いよいよ迎えた本日その朝、寝床で聞いたのはビュウビュウ唸る風の音にバシャバシャ鳴る雨の音。予報はこんなにひどくはなかったと思いながら、次第に良くなろうと淡く期待した。

さて時間が来て出発、荒れすさぶなか車を走らせた。

ゴルフ場は近くの米山水源ですでにK氏が来ている。あの雲が行ったら上がるんではないかな、と仰る。

ロッカーで仕度をしてスタート室へ向かうと、「ああダメだダメだ、アラレまで降ってきやがった」、と言って二組のプレーヤーがびしょ濡れになって戻ってきた。

確かに風雨は衰えないばかりか盛っている。

それでも私達は出た。

一番ティーは顔を上げられないほどのアゲインスト。どういうわけかティーショットはちゃんと飛んだ。だがコースのバンカーは水が溜まり、グリーンは水浸しである。

水浸しのグリーンはパットが出来ない。それでも良いところを探し、ずぶ濡れになりながらパッティングの練習をした。後にも先にも人影は見えない。

まるで貸し切りですねとK氏は言い、人が見たら狂気の沙汰かもしれない。

中ほど過ぎると自販機とトイレがある。ホットココアを買った。手がかじかんで時間が掛かったと言ってトイレから出て来たK氏。二人でココアを飲んだが、こんな美味しいココアは滅多に無いと思った。

あと2ホールになると、このままなら9ホールで上がろうか、と話した。

コロナを前に風邪で寝込んだらどうしよう、という考えが頭をかすめる。だが不思議なことにショットの調子が良いのである。強風のなかドライバーは飛ぶし、まずフェアウェイを外すことが無かった。

雷も鳴り無事とは言えない9ホールを終えた。スタート室では良く帰って来ましたね、と迎えられた。軽めのレインウエアの私は雨合羽のK氏よりはるかに濡れ、乾燥室に直行した。ロッカーで持参したズボンと靴下を着替え、一応後半の時間を尋ね昼食をすることにした。

広いレストランに客は僅かだった。

K氏のゴルフ歴は52年、私は57年。今の人は雨だ風だと言ってすぐ止めるが、私達はそんなことはしなかった、と昔話をした。

昼食を終えると風が少々収まる様子。残りのラウンドをすることにしてマスター室で貸し靴を借りた。そこで頂いたポケットに入れる発熱剤はかじかむ手に有り難かった。

気温が下がっているものの、ラウンドしてみると不思議なことにまだ好調が続いた。

11番ミドル。写真を大きくするとパー・オンしている私のボールがわずかに見える。

11番ミドル。写真を大きくするとパー・オンしている私のボールがわずかに見える。

後半も雨は続いたが、グリーンの水は退きパットが出来るようになった。

前半調子が出なかったK氏が良くなり、18ホールを終了した。ひどい条件だったが楽しんだ、と思った。18ホールを回ったのは、私達を入れて二組と聞いた。

朝から5時間半。南極でゴルフをしたみたいでしたね、とK氏。いつもお世話になっている氏に、また来年と厚く挨拶をして別れた。

しっかり着替えて美術館に行くと、妻に、あなたほらほら、と言われ、Oさんのお顔が見えていて、妻とともにクリスマスプレゼントを頂いた。

間もなくこられたSさんは歴々たるお茶人。話は昭和30年代の上越市の四方山に及び、楽しかった。

Sさんを見送って玄関に出ると、あら可愛い、と仰ったモミジの落ち葉。

Sさんを見送って玄関に出ると、あら可愛い、と仰ったモミジの落ち葉。

本日のゴルフもそうだったが、やりましょうと言う人と仕事や遊びをするのはとても楽しいが、止めたがっている人とは非常にやりにくい。

良い思い出になりましたね、とK氏。

そのとおりである。このくらいやらないと思い出にはならない。

あちらこちらで「また来年」の挨拶。仕事と美術館とゴルフが出来るよう頑張りたい。

荒れ模様の虹の日 黒猫の目 拡大を制御した病院。

昨日とは打って変わり本日は今どきの荒れ模様に戻った。

空は時雨れては一瞬陽が射すのを繰り返した。

ところで仕事場の換気のため、私の場所のサッシを少し空けたのは良いが、カーテンが揺れるほど冷気が入る。風邪を引きそうなため小型の温風機を買って机の下に置くと、かなり役立った。

買い物の帰路、田んぼに寄ると黒猫が田に入って行くのを見た。

カメラを向けるとじっとこちらを見る。

オートで撮るとフラッシュが光った。

オートで撮るとフラッシュが光った。

モニターの猫の目が赤っぽく写ったのでフラッシュを続けてみた。

猫はじっとしていてくれ、少しの角度で色が変わる。

猫はじっとしていてくれ、少しの角度で色が変わる。

確かに“猫の目のように変わる”のを目の当たりにする。

この猫は美術館の周囲でたまに目にしている野良さんだと思われる。

この猫は美術館の周囲でたまに目にしている野良さんだと思われる。

寒風の田んぼで何をしていたのだろう。

よく見ると目は猫目石どころではな、オパールを思わせる色も見られた。

寒いなかモデルになってくれて有り難う。

美術館に戻ると、妻の知人が手作りのクリスマスリースを持参して下さっていた。

もう何年もこの時期になると届けていただく。荒れて寒い日に美しいリースを見ると心が温まる。

館内がいっそう幸せな空気じになりました。

館内がいっそう幸せな空気じになりました。

“いつもいつも有り難うございます”

本日は在宅回りが無い月末の貴重な日だった。荒れた空に誘われて上下浜へと行ってみた。

一名のコロナ感染があった病院は極めて迅速に動き、関係者に対して広く検査を行った模様。結果全て陰性と判明し、業務停止をミニマムに押さえ、明日から診療を再開すると伝えられた。

院長はじめ皆さんの的確な判断と行動に敬意を表したい。私たちにとって大切な病院であるためほっとした。

自分が感染してないのは完璧に防御しているからではなく、運が良いだけと考え、いっそう用心を心がけたい。

本日日中はゴルフ日和、夕刻は満月がのぼった 病院のコロナ感染届け出。

ゴルフはシーズン・オフを迎えている。しばらく遠ざかっていたので、今年中にもう1回は行きたいところ。

だが予報を見ながら数日前に申し込むのでは、どこも一杯でなかなか取れない。

盛況なのである。

それが本日日曜日、7時39分スタートの早い時間が取れた。車で10分少々で着いてしまう米山水源CCなので6時45分に起きれば余裕で間に合う。普段朝寝坊だが、ゴルフや旅行ならいくら早くてぱっと起きる。

昨日から荒れ通しだった空は朝には雨風とも止んでいた。

三人のラウンド、念のため雨具でスタートしたが、パラリと降っただけで晴れた。ラウンドは昼食を挟んで、ハーフずつ午前、午後と回るのが普通である。ところが本日ばかりは余りの早いスタートによって、9時40分に前半を終了してしまった。

それでも終われば昼食である。早起きのせいでチャンポンを美味しく食べた。

10前の昼食?パーティションで仕切られている。

10前の昼食?パーティションで仕切られている。

世の中見るものも変わったが、漂う気分も変わった。

後半のスタートに向かうとクヮクヮと賑やかな鳥の声。

後半のスタートに向かうとクヮクヮと賑やかな鳥の声。

朝日池から雁のねぐら立ちが始まった。

晴れるまで待っていたのか、随分遅い時刻だった。

12番を終えて歩くと、シャラシャらと木の葉の音が聞こえた。

12番を終えて歩くと、シャラシャらと木の葉の音が聞こえた。

見上げるとヤマナラシの音だった。

随分と落葉し、これっぽっちの葉っぱながら、よく鳴っている。

わずかの風で音を立てるのでこの名が付いている。

何十年ぶりに葉音を聴き、懐かしかった。

午後の空は澄み、雲がさわやかだった。

私にしては調子良く、52・50で回り、後半三つパーが取れた。

午後の美術館でお話ししたお客様から、本日は満月とお聴きした。

16時前の尾神岳と米山の間に、フッと満月が出た。

12月に雪が無く、晴れた日があったならもう一度ゴルフをしたい。

いつもお世話になっている病院でスタッフおよび同居者の新型コロナの感染届けがあり、複雑な思いを禁じ得ない。

二人とも発熱しているということ、心配であり、拡大を免れられるよう切に願うばかりだ。

谷根川(たんねがわ)河口の鮭遡上 牛ケ首層内褶曲 鵜の浜温泉の人魚像。

午後ひとときお客様と話していると、「シャケ」という言葉が出た。

今年7月、柏崎に行った際、谷根川河口付近にある「柏崎さけのふるさと」公園を訪ねた。場所は米山大橋直下で分かりやすく、こんなに近ければ是非とも遡上を見たいと思った。

シャケの一言で思い出し、スミマセン、と中座して遡上の河口へ向かった。

途中で寄った「牛ケ首層内褶曲」。

途中で寄った「牛ケ首層内褶曲」。

柏崎市大字笠島字海の上という住所になっている。

久し振りに見ると以前にも増してスケールの大きな絶景に映った。

上下の平らな層の間に曲がりくねった地層が挟まれている。海底で、平行な二層の間に地滑りが起き褶曲層を作り、後に隆起したらしい。言われている事が如実に現れているが、まことに不思議な光景だ。

この後でさけのふるさと公園施設に寄り遡上が見られる場所を尋ねると、河口付近に沢山いますよ、ということだった。

青海川駅に向かい、突き当って右に行く小道を少し歩いた後、JR線の短いトンネルをくぐって海側に出る道順だった。

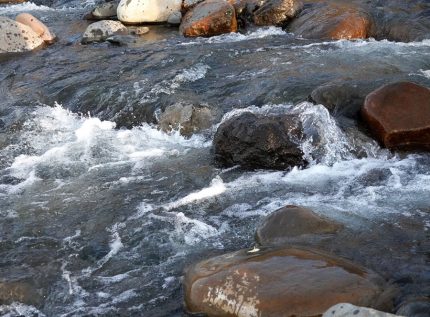

10メートルあるかないかの川幅で小さな段があり、鮭たちがそこを上っていく。

以下初めて見る鮭の遡上。

数十メートル先の汀からこの場所を通り、段差の通過を試みる。

数十メートル先の汀からこの場所を通り、段差の通過を試みる。

流れの中で、多くの魚が遡上を待って泳いでいる。

一匹また一匹、意を決したように越えていく。

一匹また一匹、意を決したように越えていく。

上手く行かずに戻ったり、端っこの岩場でつかえたりする者もいる。

私が着いたときには7,8人ほどカメラを構える人がいた。じっくりと椅子に座ってカメラを向ける人もいた。ときたま高く跳ねる魚がいると、皆さんからオーッという声が上がった。ジャンプがお目当てなのだろう。

淡水海水双方の環境を克服し、遠くアラスカ辺りまで回遊。数年かけてちゃんと生まれた川へ産卵に戻る鮭。タフさに感心する。

西陽を浴びて輝く鮭は美しかった。

帰路は鵜の浜温泉を通る。ちょうど暮れる時間、そこの人魚像を撮るために寄った。

すると温泉街からこちらへ大勢の生徒さんたちがやって来た。

自然と像の周りに集まる。

自然と像の周りに集まる。

この後、急いで集合写真の撮影が始まった。

何日も晴れたが、明日から曇りや雨が混じり、寒くなるらしい。

ただ時おり晴れ間も期待できそうだ。

1年8ヶ月振りのお二人 和装、過去もまた希望。

本日日中は爽やかに晴れ、風も無くまことに穏やかだった。

ブログを見る限り12日から本日まで、およそ4日間晴れていることになる。11月半ばにこれだけ晴れるのは珍しく、幸運だ。

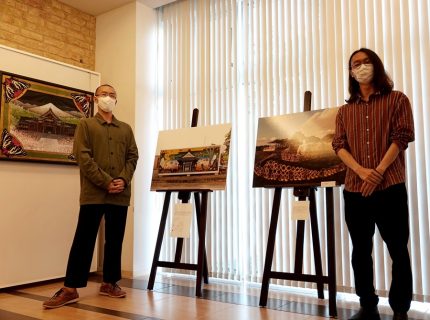

そんな日の昼近く、遠方から懐かしいご夫婦がやって来られた。18年3月に送別の食事をして以来1年8ヶ月振り。お二人とも当時よりさらに穏やかで何かお若くなられた感じ。

農芸科学がご専門の丸い人柄がさらに丸くなられ、美味しい水のような親しみを覚え、嬉しかった。お昼をご一緒し旧交を温め、再会を告げ合ってお別れした。

「お元気で」と言ったものの、お二人はまだお若い。元気でいなければならないのは明らかに私の方である。

このような場面に際して、年々ある種覚悟のようなものがよぎる。

まさに重ねている年令のせいであり、微妙なスリルと言えなくもない。

科学者の厳しさを秘め、かつ柔和で人情の機微にこまやかな方。コロナが邪魔をするが、いつかまたご一緒したい。

さて晩秋の好日、美術館はいつもより賑わった。

例より10脚近く椅子を減らしているので、順番がつかえたようだったが、皆様で融通し合い、コロナに用心しながら楽しんで頂いた。

本日お似合いの和装で来館されたお二人。

本日お似合いの和装で来館されたお二人。

大正昭和のシーンのようで胸がじーんとした。

希望は未来ばかりでなく、過去にもあるのではないかと思ったほどだった。

明日は曇り一時雨の模様。ただし暖かいらしい。

ああ柿崎自動車学校。

はっきり晴れと、昨日書いたのに殆ど晴れなかった本日水曜日。

隣の柿崎区は柿崎自動車学校で運転免許更新のために高齢者講習を受けた。午前の仕事をキャンセルして9時前に受け付けを済ませた。

前半は事故を起こしやすい状況のビデオ学習と眼の検査。後半は教官同乗で運転の実技があった。

年取るとともにこのようなことに対して、いっそう真剣に取り組まなければならない。

実技ではゆっくり走ること、早めの一時停止、順手ハンドルを心がけた。

大方問題は無かったが動体視力と暗順応に衰えがあった。これを補うには全てにおいてスピードを落とす、この一点しか無いと思った。

早めに終わったため、帰宅して20分ほど皆様を診た。

20才の春休みに免許を取ったのが柿崎自動車学校。

バスで通ったが、時には父が車に乗せて運んでくれた。教官は土底浜のKさんで終始優しくしてもらった。

それから58年、おずおずと路上運転に出た人間がいま高齢者講習を受けている。

まことにあっという間である。

この間一体何をしていたのだろう、これには常にいぶかしさが付いて回る。

ひたすら皆様に根気よくお付き合いして頂き、支えられ、今では励まされている。

免許取得から58年、開業して45年、ある意味それだけだ。

良い記憶は薄く苦い記憶は鮮明なのは仕方がない。

いずれにせよ「陳謝」と「感謝」の二文字が日増しに浮ぶのは本当だ。

この先できるだけ陳謝を少なく、精一杯健康に気を付けてみよう。

そもそもかつて春の路上運転に出たのは、本当に私だったのかという問題もある。

本日二人の教官は大変丁寧で紳士的だった。

明日こそ晴れますように。

ネットで注文した野菜ギョーザ いつか母のを手作りで。

メザシと野菜炒めまたサラダの夕食を続けているが、作る妻としてはそれだけでは不満らしい。

基本はそれを軸に次第に変化を加えるようになった。気持ちは良く分かるので、体重を見ながら量で加減をして食べるようにしている。

本日は玄米メザシではなく餃子。

昭和30年代の何年間、節目の日があると、母は思い出したように餃子を作った。

新婚時代を満州で過ごした母は、中国人のクーニヤン(お手伝いさん)から餃子の作り方を教わっていた。

小麦粉を長時間練って寝かせ、小さな麺棒で丸く厚めに伸ばす。抜群に美味しかった餃子は肉もニンニクも無い。

具はキャベツあるいは白菜にニラ、それにみじん切りのタマネギも入ったのではなかっただろうか。ボールの中の具はねっとりしながら、少々シャキシャキもしていた。具はゴマ油が混ぜ込んであったように思う。

初期の肺結核で休学していた高校生の私は母と並んで皮を伸ばし、具を取っては皮で包んだ。

みな揃えば7人、熱いゴマ油がしたたる厚皮の餃子はウースターソースで食べた。

美味しかった本日の野菜餃子はネットで探した台湾製。少し焼きすぎた。

美味しかった本日の野菜餃子はネットで探した台湾製。少し焼きすぎた。

残りは水餃子にするらしい。

ある夏、父が懇意にしていた先代の陶齋・齋藤三郎さんがお子さんや甥姪たちを引き連れてやってこられた。まだ小さかった当代陶齋尚明さんも一緒だった。

海から帰った子供たちが揃うと餃子を焼いた。

総勢10数人の食べ手。大きな皿いっぱいに出すのが、たちまち空になった返ってきた。焼いても焼いても切りが無く、ついに具が無くなった。すると母は小麦粉で饅頭のようなものを作って出し、それもまた喜ばれた。

本日の餃子は美味しかったが、勿論母のようには行かない。早速別のものをAmazonで注文した。

多分最後は家で作ることになると予想され、上手く再現できればと思う。

とにかく野菜だけ。皮は大きめに厚く伸ばし、ゴマ油をたっぷり使う。油を敷いたフライパンで焼き、ビシビシと焦げる音が始まったらすぐに蓋をとり、餃子の三分の一くらいが浸るように急いで熱湯を掛け蓋して蒸す。ほんのわずか煙が立ったら出来上がり、だったか?

熱いのをウスターソースをつけ、ほおばる感じで食べる。

本日のはネットで探した通販のを食した。

肉無し餃子」で検索すると「にんにく無し餃子」などが沢山出るが大抵肉が入る。ただ「ベジタリアン 餃子」で引くと野菜だけの餃子が出てくる。

ネットに野菜ギョーザのレシピが沢山出ていたので、自作の時は具などを確認したい。

昨日製本した森のトマト畑を、本日昼比較的若いご夫婦が一冊お求めくださった。

拙くはあるが絵でも本でも絵はがきでも、作ったものが売れるのはとても嬉しい。

柏崎市のドナルド・キーンセンターを訪ねた 今井翔太、駿哉ご兄弟の作品 帰路の福浦八景。

本日日曜日、念願かなって柏崎市、ドナルド・キーンセンターを初めて訪問した。

同センターは樹下美術館の少し後に開館している。

まったく格上の同センターを訪ねるのに10年の歳月を要した事になる。遅くなったがその間に年を取り、偉大なキーン氏を少しく理解できる仕度をしていたのかもしれない、という言い訳を許して頂きたい。

センターは想像以上にスケールが大きく、目的が明瞭で、知的な文化漂う場所だった。それはとりも直さずキーン氏自身のエッセンスの現れであり、センター設立者のキーン氏に対する敬愛と深い理解がそうさせているものと思った。

自国の文化価値は自国人の理解だけではまだ足りない。国際的な研究と俯瞰が加わっていっそう価値の普遍性が高まる。

キーン氏がこの国の文学を研究し世界に向けて多数発表され、多くの作家、文化人、国民と広く親交を結んだのはまことに貴重なことだったにちがいない。

氏の足跡を示す展示は大変分かりやすく充実していた。こまやかな資料蒐集と展示構成とともに、傍らのキャプションは誰が書かれたのだろう。ご苦労と内容の明瞭簡潔さに深く感銘を受けた。

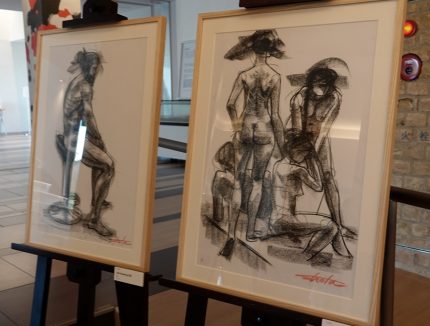

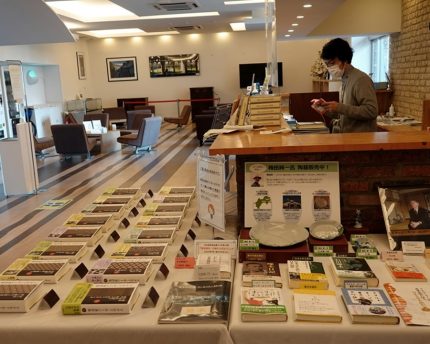

ロビーでは今井翔太、今井駿哉兄弟の展示イベントが行われていた。

駿哉さんの立体と版画の現物ほか、広大なインスタレーション作品の写真も。

駿哉さんの立体と版画の現物ほか、広大なインスタレーション作品の写真も。

以下は翔太さんの絵画。

表現が異なるご兄弟の作品は、ともに精神性と時間要素が重なり、印象的だった。

表現が異なるご兄弟の作品は、ともに精神性と時間要素が重なり、印象的だった。

展示順路の口に建っていた鮮やかな柱。

展示順路の口に建っていた鮮やかな柱。

ここから先はマナー遵守で撮影をしていません。

よく手入れされたバックヤードの芝生。

よく手入れされたバックヤードの芝生。

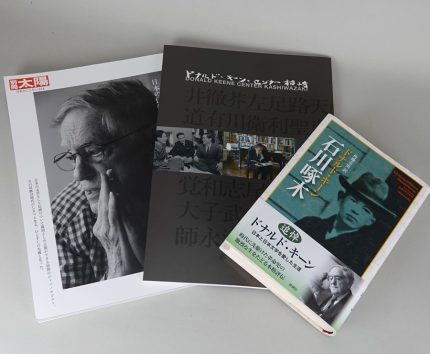

ショップで求めた本。

ショップで求めた本。

左から別冊太陽「ドナルド・キーン 日本の伝統文化を想う」 2017年9月25日平凡社発行。

真ん中は常設展示図録「ドナルド・キーンセンター柏崎」

2013年9月20日 ブルボン吉田記念財団発行。

右「石川啄木」著者・ドナルドキーン 2016年6月10日新潮社発行。

バックヤードを歩くとすぐアカタテハ蝶が飛んできて塀に止まった。

バックヤードを歩くとすぐアカタテハ蝶が飛んできて塀に止まった。

いつかの武相荘でもそうだったが、記念施設の庭で蝶をみると、

かつての主が遊んでいるのか、とふと想ってしまう。

また柿崎海岸で千鳥をみると母かと思ったりもする。

懐かしい柏崎マリーナを入り口から覗いてみた。

懐かしい柏崎マリーナを入り口から覗いてみた。

出来たばかりの昭和50年中頃、

私たちの30フィートヨット「オレンジペコ号」をここに係留していた。

以下は本日の福浦八景と恋人岬。

この一両年、庚申塔や天神様街道の探訪、市立博物館や木村茶道美術館訪問など、何度も柏崎市を訪ねた。

同市は歴史と神仏が厚く、多くの文化人やスポーツ選手、さらに様々なコレクターを生んだ貴重な文化都市だ。

世の中が偏狭と目先利益や見た目に夢中の昨今、求めるべき幸福が遠く薄くなるのを漠然と感じる。

文化と教養は幸福を求めて歩くために履く、歩き心地の良い丈夫な靴かな、と思う。

今日、文化豊かなドナルド・キーンセンターでは気づかされることが非常に多かった。

館内奥にあったキーン氏の再現書斎でなんとも居心地の良さを覚えた。

求めた本も楽しみにしたい。

御地がいつまでも心安らかに訪れることが出来る街であることを祈っています。

どこかで繋がっている方達。

夕刻近く、遠くから五人のお客様が見えてお話をした。

ご高齢の紳士は一目見てDrだと思った。お尋ねすると、そうですと仰った。父と同じ大学出、お父様は、小山作之助のことを〝叔父さん〟と呼んでいたということ、どこかお互いが繋がっているようであり、不思議な親しさを覚えた。

大潟区や直江津のご先祖がおられ、私どもも知っているお名前や地名、そして旅館にお寺などが出て、初対面にも拘わらず近しさを共にした。

それにしてもマスクを着けたり外したりして飲むお茶。

厄介なウイルスのお蔭で、ややもすると斯く出会いにもどこか寸法が足りないのを否めない。

閉館近く、再会を述べ合ってお別れした。

閉館後、西空低く帯のように茜が射している。

車で5分、いつのもほくほく線の場所へ行った。いっとき美しい夕焼け空が現れ、やや遅れて電車が下っていった。

週末にやってくる台風が気になる。

小山作之助を訪ねられた方 傷んだ蝶 本日のモズ 天草のウルメ鰯。

本日、ご先祖が小山作之助に縁のある方が遠方から来館された。大潟区西念寺にあるお墓と大潟町中学校の胸像のある庭園にご案内した。

ブログで作之助と私どものことをお知りになって訪ねて下さった。

百何十年も前の縁が代を隔てて人を合わせる。明治人の力の働きにちがいない、と思った。

お帰りはご無事だったでしょうか、お訪ね、まことに有り難うございました。

以下は今日の蝶とモズです。

正面からは力強く健常に見える。

正面からは力強く健常に見える。

昆虫や鳥なども正面はとても単純でしゃんとした印象がある。

傷ついていても、正面がしゃんとして見えるのは生存戦略の一つかもしれない。

普段蝶の飛翔は力強いと感じるが、さすがこの蝶はふわりふわりと飛んでいた。

落ち武者のようであり、生き切っているとも感じられ、立派だと思った。

本日のモズ。

本日のモズ。

一昨日は遠くの木でしたが、本日は近くの電線に来ました。

キキキキーッ、キキキキキ-ッと激しく鳴きます。

およそ決まった木などを回って鳴き、一生懸命縄張りを主張していると思われます。

カエルなどを尖った枝に刺して冬に備える「はやにえ」を行うモズ。

どう猛な行為や激しい鳴き声に比べて姿は可愛い。

さて昨日夕食に、お客様から「天草のうるめ鰯」を頂いていた。

ちゃんと写真を撮ったが、カードが入っていなかった。使っているカメラはカードが入っていなくてもシャッターが切れ、それをモニターで見られる。

ただそれ以前のものを見ようとすると、初めて「カードが入っていません」が表示される。

私は小さなリーダーをPCに繋いで写真をみているので、時々そこに残したまま、カメラを持って出てしまう。これまでなん度か貴重なシーンを撮って帰り、家で「カードが入っていません」、と告げられる事があった。昨日のイワシは食べ終わってから撮れてなかったことが後で分かった。

以下本日の天草のうるめイワシです。昨日全部食べなくてよかった。

妻と二人分。小振りで身が締まり、味が濃い。

妻と二人分。小振りで身が締まり、味が濃い。

暖かいうちが特に美味しいし、冷めても風味がある。

食通のNさん、ご馳走様でした。

益子風のお皿まで付けて頂き恐縮しています。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月