樹下だより

来たる11月7日からラッセル・ジョケラさんの展示会 晩秋の花 近隣のコハクチョウ

今年最後の催事は「ラッセル・ジョケラ オリジナル オーダーメイド家具展」です。妙高市在住、当地で親しまれるジョケラ氏のオリジナルな家具と人気のクリスマス向き「アーサツリー」なども展示されます、どうかご覧下さい。

絵画ホールを中心に一部陶芸ホールにも置き、倉石隆、齋藤三郎作品はそのままにして温かな展示会を期待しています。

“ジョケラさんの自己紹介

1963年に、アメリカのカリフォルニア州、サリナス

という所で生まれました。

母は佐世保出身の日本人、父はフィンランド系ア

メリカ人です。

父は学校の教師をしていました。

フィンランドからアメリカに移住してきた祖父母は、

農業やクリスマスツリーのモミの木を育てたりして

いました。

私も十五年間この小さなクリスマスツリーを作って

います(笑)。

シアトルのカレッジで芸術学と英語学を専攻してい

ました。その後シアトルの日系会社で、インテリア

デザインと住宅施工の仕事をしていく中で、より木

工のことを深めたくて住宅内装や木製の船づくり、

オーダーメイド家具、美術館とオフィスのインテリア

を手がけました”

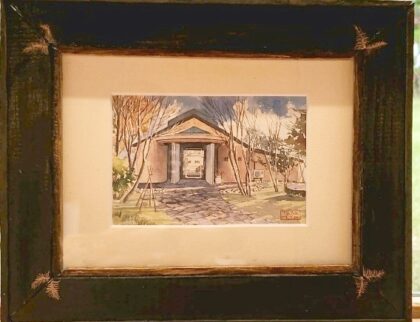

さて慌ただしくしているうちに11月3日は文化の日の講演会「良寛さんに学ぶ」が目前となりました。晩秋の日に聖僧とい呼ばれる良寛さんのお話を全国良寛会会長・小島正芳先生からお聴き出来るのは幸せです。お陰様で予定した80人ほどの参加になり、感謝しております。

夏の長い暑さで庭の花は乏しくなっていたのですが、ここへきてホトトギスとリンドウや西王母椿が咲きはじめました。

話変わり、近隣にコハクチョウが沢山来ていると聞いたいましたので、午後から夕刻に見に行きました。

白鳥は昼間は朝早くから田んぼで食餌しますが、暗くなり始めるとねぐらの湖沼に入ります。現在鵜の池と朝日池をねぐらにしているようですが、本日は鵜の池に数百羽が来ました。

白鳥は昼間は朝早くから田んぼで食餌しますが、暗くなり始めるとねぐらの湖沼に入ります。現在鵜の池と朝日池をねぐらにしているようですが、本日は鵜の池に数百羽が来ました。

高田高等学校創立150周年の秋 いたくら桜園 近隣の秋。

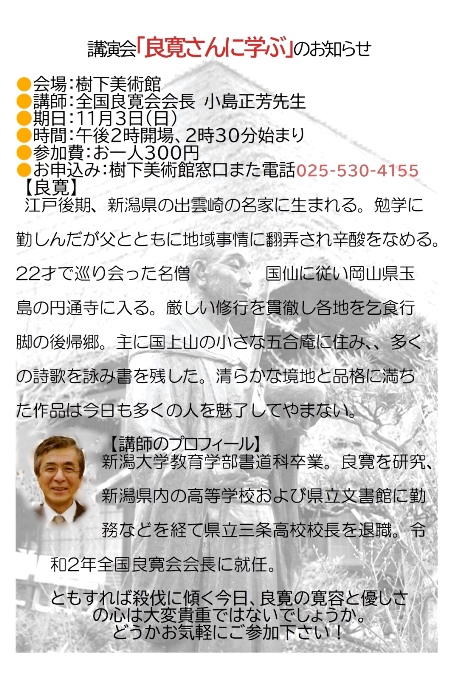

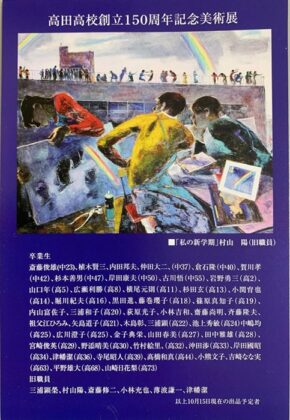

今年は県立高田高等学校創立150周年に当たり、10月26日に式典と祝賀会が行われる。

それに関連して25日(金曜日)~27日(日曜日)の三日間、上越市本町の大島画廊で同校出身者のが開かれる。主宰者から卒業生である倉石隆作品と不肖小生作品を出品してと告げられていた。

倉石隆(倉石孝壽たかひさ、中40・昭和8年卒業)。

美術展のDM

美術展のDM

旧職員の村山陽氏作品

「私の新学期」が用いられている。

マゴマゴしているうちに初日が明日に迫り、本日昼過ぎ画廊に2点を搬入した。一人一点ずつ物故者を入れておよそ50人の展覧会、会場は作品でいっぱいだった。

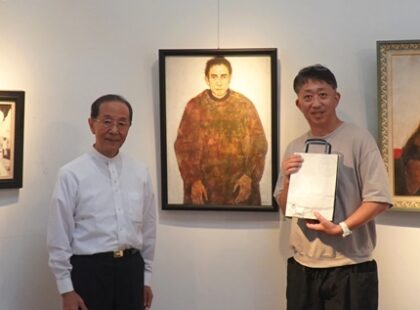

場内に展示でご苦労される上越美術協会 小関育也会長と髙田文化協会事務局長の宮崎俊英さんがいらっしゃって、あとは架けるまでに作業が進んでいた。

一渡り観て歩いたがジャンルの幅広さに大変驚いた。

当館からの倉石隆は「黄昏のピエロ」で、ひいき目もあるがあらためて氏の訴求力を感じた。

比べて私の「ほおずきと山芋の実」などは吹けば飛ぶようなもので、恥ずかしい限りだった。

会場の小関、宮崎両氏。

会場の小関、宮崎両氏。

これから作品の壁掛け、

キャプション付けがある。

明日から三日間、お暇を見てどうか大島画廊にお寄り下さい。

搬入の後、近隣のコスモスを観みに足を伸ばすうち、かって母がショートステイでお世話になった板倉区のいたくら桜園まで行った。

同施設は遠かったが母は窓外の風景が佐賀県の故郷に似ていると言ってここばかりお世話になった。送迎はもっぱら私の車で行った。当時上越地区の医師会長を仰せつかっていたが、不思議な事に母といる時間だけはそのストレスを忘れることができた。

桜園のそばのお宅の花。

桜園のそばのお宅の花。

ショートの間をみて施設に行き、

車椅子を押して近隣の花を見た。

もう遅いのか期待したほどコスモスを目にする事はなかった。帰路頸城区で今年初めて白鳥の群に出会った。

あちらこちらでモズの高鳴きが聞こえ、時節は晩秋となりいよいよ時雨れてくる。

そんな折、樹下美術館は11月3日に全国良寛会会長、小島正芳先生の講演会「良寛さんに学ぶ」があり、11月7日からラッセル・ジョケラさんの木工展が開かれる。外は荒れても樹下美術館だけは温かく居心地良くありたいと願っている次第です。

病気により高校を4年かけて卒業したこともあり、普段母校の行事などに疎い自分。この度ばかりは関係諸氏および我が倉石隆氏のためにも髙田高校150周年美術展、どうか宜しくお願い申し上げます。

「ラッセル・ジョケラ木工展」 可愛いお子さんとおじいちゃん。

このところ日によってお天気は色々。寒くて震えた朝もあり、むしむしして半袖を着たり、毎日ばらばらな日が続く。

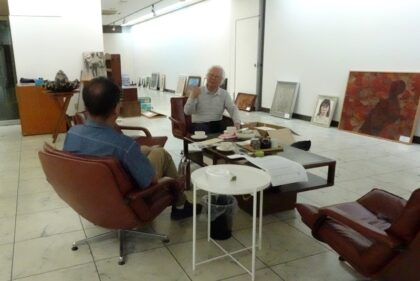

昨日午後、11月7日(木)から今年最後の12月15日まで開催される「ラッセル・ジョケラ木工展」の打ち合わせのためにジョケラさんが来館された。

湾曲壁の絵画ホールと一部陶芸ホールを使って年末に相応しい温かな展示会が出来ればと思っています。自由にアレンジできるお馴染みの「アーサツリー」も出品されます。どうかお楽しみに。

午後田んぼが見える裏手のベンチにご家族4人が座られ、ランチを楽しんでいらっしゃいました。

私はベンチでお茶や食事をされる人達を見るのが好きで、よく挨拶に伺います。

その昔父は良い場所を知っていて、春秋に家族や親戚などと歩いて朝日池の小高い対岸まで行き、食事をした楽しい思い出が残っているからでしょう。

ややあってベンチのご家族がカフェの前を歩かれ、水盤に来られました。可愛いお子さんを抱くおじいちゃんにカフェのお客様から拍手が起きました。

小さいお子さんは

小さいお子さんは

本当に水が好きなのですね。

ご家族の許しで掲載させて頂きました。

シューマンの子どもの情景から

オルゴールの「トロイメライ」

ラッセル・ジョケラ展については後にまたお知らせ致します。

本日今年最後の同業ゴルフ。

本日は同業者で行うゴルフの今年最終回でした。朝まで降った雨は上がり、調子はいまいちでしたがメンバーに恵まれ楽しいゴルフでした。

私達の組は三人で、一人はベスグロ優勝、もう一人は三位で私は14人中8番目でした。

以下は途中の一コマです。

毎年この場所の紅葉の落ち葉は楽しみなのですが、本日の色はいまいちでした。長く続いた暑さのせいと聞きました。

毎年この場所の紅葉の落ち葉は楽しみなのですが、本日の色はいまいちでした。長く続いた暑さのせいと聞きました。

さて一体私のゴルフは何才まで出来るのでしょう。

二位だった人は私より少し若いのですがほぼ同じ年。本日のコースで毎年最終回が行われます。“今日は不満足だった、来年は1週間前にここで練習しましょう”と仰り、すかさず私は“是非とも”と返事をしました。

自分の年では一年先の約束など本当は出来ないのですが、私達はどれほどゴルフが好きなのでしょう。

二泊二日の大旅行。

去る10日、「この先も頑張らなければ」と書いた後からブログを4日も空けては、また倒れたかと言われても仕方がありません。

実は12日土曜日から上京、二泊して昨日14日夕刻帰りました。先回大切な人たちに会うと書き、みんなの幸せをと願って出かけたのが、私の方が幸せになって帰ってくる、という東京行きでした。

現に“そうでもない”という人もいますが、“兎に角元気で長生きすれば良い事がある”と何度かここで書き、診療でも多くの方にそうお話してきました。このたびの旅行で自分自身がそれを確認した次第です。

二日間はに二組の人達と渾身の食事をし、それぞれの食事はことさら美味しく、身体に優しいもので大満足でした。

一緒した人々は食事と同じく、あるいはそれ以上に優しく、この先ますます元気に生きようと心洗われました。

13日の昼食後、通りへ出ると向こうに50年以上も前、駆け出しの頃バイトをした東京交通会館が見えました。止めてから50数年はゆうに経っていますがよくもまあ相手も自分も立っているものだと感慨を覚えました。

13日の昼食後、通りへ出ると向こうに50年以上も前、駆け出しの頃バイトをした東京交通会館が見えました。止めてから50数年はゆうに経っていますがよくもまあ相手も自分も立っているものだと感慨を覚えました。

13日は昼食後ホテルに着くとあたりに太鼓の音までして、目の前は大変な賑やかさ。外食が続いたので夕食はホテルでコンビニ食にしようと出て見ると「第43回みなと区民まつり」というのをやっていました。初めて耳にするような国も入れた各国大使館ほか各県から食べ物などのブースが出ての大イベントでした。

ステージがありウクライナ大使館主催というコーラスとダンスの時間で大勢の人がみていました。

ファミリーマートで買った夕食。

ファミリーマートで買った夕食。

出来るだけ加工の少ないものを。

ホテルの部屋で有り難く食べました。

最終日の昨日14日は予定通り東京都美術館で開催中の「田中一村 展」を観ました。入れたスマホの入場券も無事現れて入場。

上野公園

上野公園

田中一村展の大看板

田中一村展の大看板

東京都美術館の田中一村展は二期にに分け以下の開催です。

・前期展示:9月19日(木)〜10月24日(木)

・後期展示:10月25日(金)〜12月1日(日)

予約が必要な曜日もありますので確かめてお出かけください。

一村は南画でしたが公募展をことごとく落選が続きました。亡くなってから人気がでる芸術家の一人ですが、今では一村美術館が出来、この度の展覧会は作品の前に何重にも列が出来るほどの人気でした。

花鳥と山水中心の日本画の世界で、晩年の奄美大島時代のビンロウジュやソテツを大胆にあしらった光りと影の作品には南国の空気と時間が流れていてエキゾチックな気持にさせられなした。

300余点、全館挙げての展覧会は年令のせいもありますが疲れました。無理して言えば疲れるほど堪能したといえるかもしれません。

それにしてもこれだけ膨大な品を、あしらい良く展示する作業はどんなに大変なことか。張り合いもあるでしょうが、本当に立派と思いました。

東京の混雑はやはり堪えます。帰路の切符を買い直し1時間半列車を早めると明るいうちに帰ってきました。

樹下美術館の開館中に着き、一段と赤くなった柿をもぐと雲が良さそうな上下浜の海へ行きました。

以下は一日目の食事で話題になった上下浜のアンドリュ・ーワイエス風の景色。マリンホテル ハマナスの東側を歩きました。

2007年美術館が開館した年、東京から来られた方がここを見てワイエス風と仰り、その後10年ほどして別の東京の方を案内すると、またワイエスだと仰った。それは敢えて言えば“嬉し寂しい風景”なのです。

2007年美術館が開館した年、東京から来られた方がここを見てワイエス風と仰り、その後10年ほどして別の東京の方を案内すると、またワイエスだと仰った。それは敢えて言えば“嬉し寂しい風景”なのです。

ワイエスの紹介動画。

さて柿です。美術館の甘柿は終盤にかかりました。

夕刻もいだ柿。

夕刻もいだ柿。

一段とサイズが大きくなり、

甘みを増しました。

現在柿は出来るだけ美術館のお客様にお出ししていますので、宜しければ「柿ありますか」とお尋ね下さい。

話を東京行きに戻して、

普段の旅行では密かに何かと妻を頼りにしていますが、この度は一人でした。

切符を失くさない、駅の階段で転ばない、ホテルのキーを失くさない、スマホで田村一村展の予約をする、帰路の切符を買い替える、あまりのろのろ歩かない、駐車場の車の場所を忘れない、二つの初めてのレストランへそれぞれちゃんと着く、トイレは早めにetc。

多くの関門が続いた二泊二日はもやは冒険的大旅行でした。

帰ってきた樹下美術館と夕暮れの海辺、美術館周辺の田んぼは、いずれも「我がふる里」の実感がして疲れが取れた次第です。それでも大切な人達に会える心から幸せな旅でした。

この先も頑張らなければ。

好評の「高宮あけみ 水彩画展」。お弟子さん方が横浜から次々来館されます。本日は4人様がお見えになりました。

午後お茶をご一緒しましたが、「鎌倉よりよほど素敵な場所です」と仰るではありませんか。横浜の皆さまから、あの鎌倉より素敵とは、何と嬉しい事でしょう。

新幹線、あるいはほくほく線でまだ何組か来られるということ、本当に有り難いことです。「だって日帰りができますから」という言葉も心強いことでした。

今日の樹下美術館産甘柿。

今日の樹下美術館産甘柿。

明日からお客様に尋ねて

宜しければお食べください。

コロナのせいもありましたが、今になってしばらく会わなかった大切な人達に会えることになりました。こうなればいっそう身体をいたわり頑張らなければと心を新たにした次第です。

潟町村村立小学校の同級生。

本日土曜日、少々肌寒く雨交じりの曇空の日。

午前の診療で5人の小学時代の同級生がほぼ同じ時間帯に見えた。お一人が「待合室は同級会になっていた」と仰った。

さもありなん、昭和16年と17年生まれのクラスが偶々5人も同じ場所に居るなど、普段あり得ないことです。何かしらそれぞれ医療用件があり、決して暇つぶしに集まっているわけではありません。

他の日に来られる方を入れれば今や10数人が拙院に通ってこられるようになりました。不思議とも自然にも思われますが、和やかだけでは無く慎重に対応を続けたいと考えています。

私は中学校から髙田へ通いましたので皆さんとは12才でお別れしたはずでした。その後私でも参加できるクラス会があり、そうこうするうちに五人、六人、80才前後から九人、十人と見えるようになったのです。

そんな日の午後美術館へもう一人小学時代の同級生が見えました。彼は「これを貰いました」と言って、現在展示中の高宮あけみ展の販売作品が入った紙袋を見せてくれました。

実は彼こそ樹下美術館を施工された久保田建築の社長さんA氏です。駐車場からレベルの高さで入館、湾曲壁の絵画ホールから40度屈曲して陶芸ホールへ、途中のカフェへは60㎝を下りる。美しい漆喰の壁、爽やかな採光、、、。小さくても同じく大潟出身の大橋秀三さん設計の鉄筋コンクリート一体構造の、冬をまたぐ施工は容易ではなかったはずです。

竣工から18年、氏は折に触れ来館され館内を眺めカフェに座られます。

ひととき一緒に庭を見ながらお茶を飲み、もいだばかりの柿を食べました。

本日収穫した柿。

本日収穫した柿。

さて昨年15個ばかり獲った柿は今年40個ほど実りました。まだ早いかなと思ったのですが、この甘柿はヘタ近くに少々青みが残る今ごろ食べても全く渋みが無いばかりか、爽やかな甘みがありくサクサク、パリパリ、美味しいのです。

赤味を増すと蜂などの昆虫や鳥たちが食べに来ますので、もう少し様子を見てから残りを獲ってみます。

今日は幼い時代の同級生のことを書かせて頂きました。

6日振りのブログ更新 高宮展、食べ物、ゴルフ、冬鳥など。

読者の皆さまお久しぶりです。

去る9月24日、ヤンさんの訪問の記事以来6日間、ブログを休んでしまい申し分けありませんでした。先週末28日土曜日朝から急にインターネットに繋がらなくなり、本日信越情報さんに来て頂きかなり短時間に復旧させて頂きました。

過日新潟市のNTT関連の接続業者がルーターの更新期限が来たということで機器を入れ換えたばかり。その方面の誤動作らしいということでした。

爽やかなネット環境が蘇り、数日間ちぐはぐしていた生活がルーチンに戻れましたので嬉しい限りです。

さてお休みした6日間ですが、朝晩すっかり涼しくなり寝具に迷うようになりました。まだ青かった美術館の柿の実は色づきはじめ、2個もぎました。

甘柿のため渋みは全く無くまだ甘みは薄いのですが、パリパリとした食感で来館中のお客様と一緒に美味しく食べました。今年は30個も実を付けましたのでこの先とても楽しみです。

9月29日日曜日には妙高カントリーで同業のゴルフコンペがあり、46.49でまわり19人中3位になりました。80才を越えるとゴールドティーといって一番前から打てますのでドラコン賞もひとつもらいました。勿論波はありますが皆さまとゴルフが出来るのも幸運なことだと思っています。

お陰様で現在開催中の「透明水彩 高宮あけみ展」は好評で、会場とカフェは常より多く来場して頂き喜んでいます。多様な生活場面や風景が描かれた水彩画が如何に親しいものであるか、あらためて知らされています。横浜方面からすでに何組も高宮さんのお弟子さんたちに来場頂き、とても感謝しています。来館によって美術館の佇まいも気に入って頂き、また来たいと仰るなど有り難い事と喜んでいます。

話変わって、数少ない中高時代の友人U君がご夫婦でこられ、信州の知り合いから届いたというマツタケを頂戴しました。中くらいで形の良いマツタケは土瓶蒸しとマツタケご飯になりました。

本日鳥好きの患者さんが、当地にヒシクイの第1団が飛来したらしいと話されました。かっての写真をみると10月上旬に雁行を撮っていましたので、既に冬鳥の季節が始まっているようです。

今年のマガン、ヒシクイ、コハクチョウ、タゲリ、タカ、なによりハクガンの飛来はどんなでしょう。良いシーンに巡り会えればと期待しています。

引き続きどうかブログも宜しくお願い申し上げます。

FM新潟から「ヤンの気ままにドライブ」の取材。

本日午後、新潟県民ならだれでも知っているあの「ヤン」さんがFM新潟の番組の取材でお見えになった。三人のスタッフと一緒に時間通り来られ、入るなり「良い雰囲気の建物ですね」と仰った。熱心に展示をご覧のあと「あ、ここか!」と仰ってカフェに降り、皆さまでお茶とケーキ楽しまれた。SNSなどでカフェの記事をご覧になっていた様子だった。

番組はNEXCO東日本提供「ヤンの気ままにドライブ」、新潟のお宝ザクザク発見!!というものだった。テレビでしょっちゅう拝見しているヤンさんは思ったよりずっと大柄で自然体の方だった。

ラジオはあまり聴かないので番組のことは詳しくなかったが、取材を受けてみて、“この方達は映像がなくとも、あるいは映像が無いゆえ、トークによってさらに突っ込んだ感想や内容を伝えている“のではないかと感じた。

頂いた番組ステッカー

頂いた番組ステッカー

常設展示の画家・倉石隆と陶芸家・齋藤三郎を目的に訪問されたのだが、陶芸室は企画展「高宮あけみ展」の最中だったため申し分けなかった。しかし一点だけ奥に展示してあった齋藤三郎のざくろの壺に強い興味を示された。

また倉石隆の絵では各作品の作風の違いに感心され、倉石自身の自画像と言われる「見つめる」をとても気に入られた様子だった。

記念撮影は

記念撮影は

お気に入りの「みつめる」の前で。

カフェではアンティークなどのカップを選べることや、ポットで出されたことに気持がよいほど喜ばれた。

ご自分は以下のカップを「あっ、ノリタケ」と言って選ばれた。

上掲は昨年の洋食器展で展示したオールドノリタケの「フラワーハンドル」セット。花柄のハンドル(取っ手)を可愛いと仰った。

上掲は昨年の洋食器展で展示したオールドノリタケの「フラワーハンドル」セット。花柄のハンドル(取っ手)を可愛いと仰った。

大事そうにコーヒーを注がれる。

大事そうにコーヒーを注がれる。

ロイヤルドルトン、ミッドウインター、

ロイヤルドルトン、ミッドウインター、

マイセン、オールドノリタケ。

お好きなカップでお茶。

取材が終わるとリスナープレゼントと仰り、当館のささやかなショップから6名分の特注ボールペン、ポストカードを求められ、それぞれにパンフレットをお付けした。

スタッフさんが買い物や会計をしている間、展示室に戻り、印象を確認するように一人館内を歩かれる様子が心に残りました。

スタッフさんが買い物や会計をしている間、展示室に戻り、印象を確認するように一人館内を歩かれる様子が心に残りました。

ちなみに放送は10月3日(木曜日)、午前10:13からです。わずか一時間少々をご一緒して、楽しく反応されるヤン氏のファンになりました。

午前の激しい雨が上がった日の午後。

本日午前中はまたひどく雨が降った。

本日上越市大潟区潟町の仕事場のすぐ近く、六地蔵のお祭りが始まった。三日間は幟を立てロウソクをあげるささやかな祭になる。

晴れた午後、お堂のお向かいと両隣の方が留守番がてらお茶のみをされていた。

その昔子ども達が、雨が降ってもここでドンドコドンドコ太鼓を叩いていたのを思い出す。

雨と言えば本日午前もかなりひどく降ったが午後は忘れたように気持ち良く晴れた。

美術館では雨降りの午前から柏崎や髙田などのお客様が来られて忙しかったようだ。

このところ降り過ぎた空だが、しばらくは晴れ間が続くらしい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月