樹下だより

昨日から一泊の上京。

昨日から一泊して上京した。同級生夫婦二組と亡きA夫人の5人の食事会だった。もう30年は続けたが一昨年Aが亡くなった。やはり寂しい。先に逝った方が良いのか残された方が良いのか、答えは見つからない。

着いた夕刻4.5年振りでお台場へ行った。

翌日は迎賓館へ行く。

前を通るばかりだった迎賓館。荷物検査を受けて入館する。国賓を迎える国を代表する場所ならもう一段深み、重みが欲しいと感じた。

前を通るばかりだった迎賓館。荷物検査を受けて入館する。国賓を迎える国を代表する場所ならもう一段深み、重みが欲しいと感じた。

冬の関東は晴れ渡る。あまりに晴れるとピンとこなくなる。曇ったり降ったりしているほうが違和感がない。年のせいか、色々不思議な感覚が起きる。

大潟区公民館活動の方々の樹下美術館来訪、小山作之助係累の話をさせて頂いた。

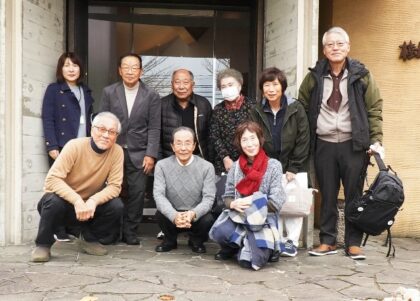

一昨日は忙しかった。午後妻と木村茶道美術館へ行ったことは前回書いた。実は午前大潟区の公民館事業として皆さまが樹下美術館を訪ねてこられ、お相手をさせて頂いていた。

樹下美術館や私は小山作之助となにがしかの縁があることを当欄に何度か書いてきた。この度は作之助のひ孫でバイオリニスト「中島幸子さん」のお話しさせて頂いた。

戦中戦後のある時期、作之助の未亡人松さんと長男蕃氏はお子さん4人とともに大潟区潟町の作之助実家に疎開されていた。その後皆さまは順次東京や関東に住まわれ当地とは相応に縁遠くなった。

ただお孫さん達の中で長女の翠さんとは後年樹下美術館展示の画家倉石隆夫人として、香織さんとは長女幸子さんが作之助が設立に尽力した国立(くにたち)音楽大学に学び著明なバイオリン受賞歴をもってウイーンに留学、大活躍の緒に就かれる経緯があるなどで間接的に関係づくことになった。

当日参加された皆さま。

当日参加された皆さま。

前市長村山秀幸さんはじめ

お世話になっている方ばかり。

熱心に聴いて頂きました。

当日作之助との関係を簡略な系図をもって説明し、幸子さんの事は若干の資料お示ししてお話させて頂いた。

今年は作之助生誕160周年にあたり、来年2月に幸子さんのことなどを大潟区コミュニティーブラザで筆者が話す予定になっている。どんなことになるか心配だが、お暇をみてご参加頂けましたら有り難く思います。

晩秋、驚くほど当たる天気予報のゴルフ 朝日池のコハクチョウ。

本日休診の木曜日、ゴルフに行った。予報は晴れのち傘のマークが出ていた。8:56のスタート時から空は澄み、風も無く冬間近のこの時期とは思われない好天だった。

米山水源ゴルフ場の一部は朝日池に面している。青空、雲、湖沼そして澄んだ大気は美しく、心身の栄養になった。

但し後半最後のホールあたりから次第に雲が垂れ込め、いっときパラパラ始まった。

それにしても天気予報は驚くほど当たる。この日も午後から崩れてくると報じられていた通りになった。様々な指標を演算のうえ実際の雲の動きを重ねるのだから、専門家は手に取るように把握できるのだろう。

それにしても天気予報は驚くほど当たる。この日も午後から崩れてくると報じられていた通りになった。様々な指標を演算のうえ実際の雲の動きを重ねるのだから、専門家は手に取るように把握できるのだろう。

空は夕刻に向かって落ち着き、暗くなる頃朝日池へ白鳥たちの様子を観に行った。

10月なかばから飛来しているコハクチョウ。これまで隣の鵜の池をねぐらにしていたが、本日夕刻は朝日池に沢山降りていた。数日続いた風雨によって枯れ蓮が減り水面が拡大したのでサイズが大きいこちらに移ったのでは。

10月なかばから飛来しているコハクチョウ。これまで隣の鵜の池をねぐらにしていたが、本日夕刻は朝日池に沢山降りていた。数日続いた風雨によって枯れ蓮が減り水面が拡大したのでサイズが大きいこちらに移ったのでは。

ゴルフは失敗も少なくないが良いショットもあったので来年また続けたい。

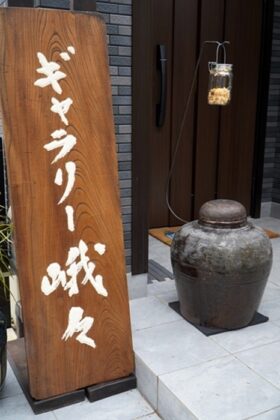

妙高市はいもり池の近く「ギャラリー峨々」を訪ねた。樹下美術館も紅葉。

本日、午後から妙高市は池の平にある「ギャラリー峨々」を訪ねた。多くの画家達が描いた妙高山の絵画はじめ古布、道具や機器類、ガラス、陶器あるいは漆器などの個人コレクション館である。

一貫したコンセプトは「手作り感」や「時代感覚」あるいは「不思議」や{愛着」と言ったもので、あるじ夫妻の郷土や自然へ愛情が色濃く感じられた。

多岐のカテゴリの中から本日は特に印象的だった猫をあしらった古布作家・なー猫さん作品のコレクションから一部を掲載しました。

翼が付いた猫を二つ求めました。

翼が付いた猫を二つ求めました。

往診鞄に付ける予定です。

ラベンダーの香袋を付けて頂きました。

最後は玄関の看板と李朝の壺です。壺は茶壺でしょうか木製の蓋がついていました。とても良い風合いでした。

最後は玄関の看板と李朝の壺です。壺は茶壺でしょうか木製の蓋がついていました。とても良い風合いでした。

あるじの藤田ご夫妻、本日は貴重なお時間を有り難うございました。家に帰ると椅子に座っていた木製の猫ちゃんを美術館のカフェに置きたくなりました。

晩秋の妙高山と落ち葉が美しい午後でした。

館内にそっと流れていたジブリの音楽も素敵でした。

再び良寛椿の苗。

今年正月、京都、倉敷、髙松を巡り最終日には良寛修行の地である倉敷市玉島の円通寺を訪ねた。

当日時間が詰まっていたが親切に円通寺へと案内して頂き、帰りは新倉敷駅まで送って頂いたのが新潟県ご出身の早川正弘氏だった。

氏は同地に於ける良寛さんの顕彰に尽力され、円通寺境内の覚樹庵(かくじゅあん)に長年咲き続けたすえ、樹勢が衰えた白椿を「良寛椿」として挿し木で蘇らせる運動をされている。成果は実り、円通寺公園の広い一角に「良寛椿の森」として多くの苗木が植樹され管理されるようになった。

春になると氏から良寛椿の苗が届けられ、喜んで美術館の庭に植えた。

植えた日の「良寛椿」

植えた日の「良寛椿」

植えて半年経ったが苗はじっとしているばかり。成長が止まっているのは夏の長い暑さのせいなのか、ずっと心配していた。

そんな折、昨日倉敷から早川氏が来館された。ご自分のふる里である当県和島村へ赴く途中お寄り下さり、わざわざ5本の良寛椿の苗木を持参された。

早川氏は和島で福祉活動にも関係され、折々遠隔を往復されている。短い滞在時間だったがお聞きした高齢者や認知症の方の接遇の話はとても感銘深かった。

11月は中ばになりました。明日は晴れるようですが当地らしく寒い日、荒れる日へと移る時期です。仕事の方はインフルエンザワクチンと一部コロナワクチンに押されるような忙しい日もあり、本日はそんな日でした。“来週は荒れるから今日来ました”と仰る方たちからこの先のお天気を聞かされた次第です。

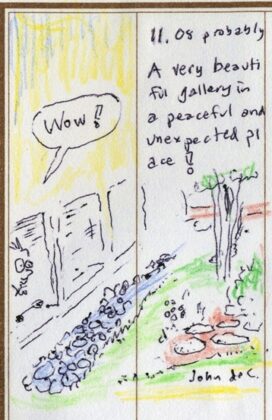

カフェのノート、スケッチブックの絵、ブログ展その3。

ご好評の高宮あけみ展が終了し、ラッセル・ジョケラ展が始まっています。本日は遠路横浜から高宮ご夫婦が来館され作品を戻すべく梱包をされました。

こちらへ届ける時と終了して撤収するときではどちらが大変ですか、とお訊ねすると返す方が大変と仰っていました。このような事はやってみないと分からないことの一つですね。

皆さまにはとても感謝している、と仰っていました。ご夫婦も本当にお疲れ様でした!

さて掲載を続けている館内のノート、スケッチブックからです。“穏やかで想像以上にとても美しい美術館”とお書き下さいました。Wow!も絵もWow!です。

さて掲載を続けている館内のノート、スケッチブックからです。“穏やかで想像以上にとても美しい美術館”とお書き下さいました。Wow!も絵もWow!です。

カフェと芝生を褒めて下さり

カフェと芝生を褒めて下さり

有り難うございました。

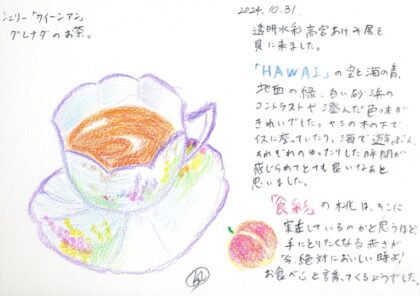

高宮あけみ展の丁寧な感想を有り難うございました。クィーンアンのカップと珈琲、そして桃が幸せそうです。有り難うございました。

高宮あけみ展の丁寧な感想を有り難うございました。クィーンアンのカップと珈琲、そして桃が幸せそうです。有り難うございました。

明日のお天気も良さそうですね。

本日ジョケラさん初日。

本日ラッセル・ジョケラさんの「オリジナルオーダーメード家具展」の初日。切れ目無くお客様が見え、昼近くには上越タイムスさんのインタビュー取材があった。

素地を活かし一段と大きくなった

素地を活かし一段と大きくなった

アーサツリー。色々な

パターンにアレンジされていました。

明日からお天気は持ち直しそう。どうか思い思いにおでかけ下さい、お待ち申し上げております。

明日からジョケラさんの展示会 高宮あけみ展のご来館有り難うございました。

9月5日~11月5日までの「透明水彩 高宮あけみ展」が終わりました。近隣の皆さまはじめ横浜、東京からも大勢さまにご来館頂きましてとても感謝しております。

午前に撤収作業を、午後は明日から始まる「ラッセル・ジョケラ オリジナル オーダーメード家具展」の展示作業を行いました。

本日R・ジョケラさんがお友達のマイケルさんと搬入をされ、皆で楽しく展示作業を行いました。

お二人がいるだけで

お二人がいるだけで

がらりと雰囲気が変わる。

長いバーカウンター、椅子、

長いバーカウンター、椅子、

灯り付きテーブル。

倉石隆、齋藤三郎作品をそのままに展示しました。

アーサ・ツリーも用意されました。

アーサ・ツリーも用意されました。

手前は手作りのお弁当箱。

手前は手作りのお弁当箱。

くつろいだ会場になりました。

●期間: 11月7日(木)~12月15日(日)

●入館料:大人200円、中高生以下無料

●カフェのみご利用 無料

●休館日::毎週水曜日

●開館時間:10時~17時

●作品の購入:参考作品以外 可

今年の閉館日12月15日までの開催です。これから当地らしく荒れた空の日もあることでしょう。クリスマスの雰囲気が漂う今年最後の催事をどうかお楽しみください。

カフェのノート、スケッチブックの絵、ブログ展その2。

樹下美術館のカフェにある丸テーブルに置かれた小さなスケッチブック。思い思いに描いて頂き、その時の気持が伝わってきて、楽しく拝見させて頂いてます。

本日は去る11月2日に続き二回目の掲載です。名付けて「カフェのスケッチブックの絵、ブログ展その2」としました。

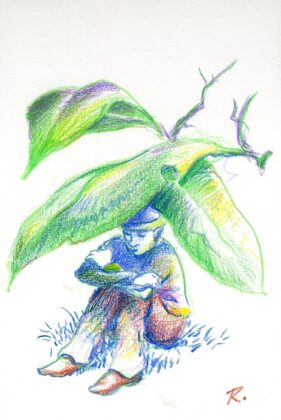

7日から家具展が始まるラッセル・ジョケラさん。ムーミンの国ジョケラさんのお父様の故郷フィンランドの詩情が漂っていませんか。樹下美術館にならって樹下のジョケラさんです。とても良い雰囲気ですね。

7日から家具展が始まるラッセル・ジョケラさん。ムーミンの国ジョケラさんのお父様の故郷フィンランドの詩情が漂っていませんか。樹下美術館にならって樹下のジョケラさんです。とても良い雰囲気ですね。

軽やかな動き、楽しい時間。

軽やかな動き、楽しい時間。

本日は朝から遠くへ出かけ、遅くなりました。皆さまの絵を掲載していましたら疲れが和らぎました。本当に有り難うございます。

本日横浜から来館されたご家族様、遠路、あり難うございます。「森のトマト畑をお求め頂いたそうで喜んでいます。

講演会「良寛さんに学ぶ」が無事終了した。

秋の催事全国良寛会会長・小島正芳さんによる講演会「良寛さんに学ぶ」が、本日午後終了しました。会場いっぱいにご来場頂いた皆さま、本当に有り難うございました。

23年WBCの優勝監督である栗山英樹さんは「栗山ノート」を付けておられ、良寛の95ヶ条の「戒語」が記されているという話から始まった。

95ヶ条のいさめは『多弁」「口を挟む」「自慢話」などなどで、みな良いコミュニケーションを妨げる。一方それらの自己顕示を控え傾聴を心がけ、信念が伝わるようにするならむしろ言葉なども要らなくなる、というノートの主旨が述べられた。

人間関係における誠実さの相互認識は有害な雑音を取り除き、望ましい結果をもたらすということであろう。全くその通りではないだろうか。

また人は大人になるほど複雑で濁りを有するようになる。隣人を思い利他を意識し、春夏秋冬の面白みを楽しむ幸せ。それこそ良寛が生涯を通して体現し、また世界で一番幸福度が高いといわれるフィンランドの国民性に表れている態度だという。

「人間関係」と「人生の楽しみ」は生きることの根幹の課題にちがいない。本日そのことについて良寛を通して語られ、「良寛に学ぶ」は幸福論だった。

10分の休憩を挟んで前後40分ずつの講演は心に染みあっという間。A33枚綴りの資料を用意され、綿密な下準備のもと意義深いお話をされた小島正芳先生に深く感謝申し上げます。

明日の天気が気になります。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月