頸城野点景

気持ち良く晴れた日曜日 賢治のこころの本の一節 エナガとコハクチョウ

昨日の悪天候とは打って変わりよく晴れた日曜日。昨日の仕事終了時、コロナワクチンが1本残っていた。これどうしたの、とスタッフに聞くと、先生のですという。

私の場合、全てのコロナワクチン接種は熱は出ず倦怠感もほとんどないが接種部位の痛みが数週間続く。

昼近くに打ち昨夕から始まった左上腕の痛みで寝る向きを決めるのに苦労した。

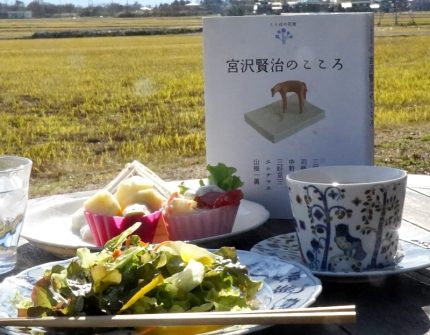

本日昼少し前に美術館へ出てると寒かったが風は無く良く陽が射していた。スタッフにサラダの大盛りを作ってもらい田んぼのベンチで朝昼兼用のサンドイッチと果物を食べた。

私の食事と読んだ本「宮沢賢治のこころ」。司修(つかさおさむ)さんの章「詩は童話、童話は詩」を読んだ。司さんの本は時空が多様に変化するが、脈絡が丁寧なのでほかの人の章より興味深くまた読みやすい。

私の食事と読んだ本「宮沢賢治のこころ」。司修(つかさおさむ)さんの章「詩は童話、童話は詩」を読んだ。司さんの本は時空が多様に変化するが、脈絡が丁寧なのでほかの人の章より興味深くまた読みやすい。

賢治が妹とし子の臨終を詠んだ「永訣の朝(抄)」は胸が潰れる思いがする。これまで多くの人を看取ったり経過を看たので臨終の切実は分かる。

永訣の朝(抄)で、とし子は喘ぎながら「あめゆじゆとてちてけんじゃ」と何度か言う。あめゆじは雨雪(雨雪→みぞれ?)ではないかと思ったが(後段にそう説明もあった)、「とてちてけんじや」」は見当が付かなかった。

司氏の説明に「取ってきてくれますか」とあった。とし子は外に降るみぞれを取ってきてと喘ぎながら頼んでいるのだ。額にあてたいのか、あるいは食べたいと言ったのかもしれない。

病気は恐ろしいもので、しばしば病に苦しむ人を容赦なく高熱が襲う。熱は面倒だが一方で「うなされる」「意識朦朧となる」などの現象が生じ、臨終では通常耐えられない苦しみを緩和しているように見えることがある。

多くの看取りからもう一つ、高熱は臨終において体力の消耗を早め、結果として苦しみを短縮する働きがみられることもあった。

そんな訳で熱など好ましからざる事象は因果関係はともかく、ある場合においては苦しみの緩和や短縮に働くことがあるというのも不思議なことだ。

ちなみに賢治はとし子が息を引き取ると押し入れに頭を突っ込んで号泣したそうです、と書かれていた。ちなみに私は父の時も母の時も、辺り構わず恥ずかしいくらい泣いた。

食事と本の後、腕は痛かったが隣の空き地でゴルフボールを打ち、後に大池いこいの森へ向かった。

あわよくばエナガがきてくれればと待ったが中々現れない。待ちくたびれて少し移動すると、チーチー、シーシーとあたりに声がしてシジュウカラと一緒に何羽も現れた。

パッパッと素早く動くのでカメラはなかなか間に合わない。

パッパッと素早く動くのでカメラはなかなか間に合わない。

何とか数枚は撮れたので美術館に戻りハーブ茶を飲みながらモニタを見た。すると私のメラを見たある男性に話し掛けられた。

その人は風景は雲が大事ですね、エナガですかシジュウカラと仲良しですね、などと本当に良いことを仰り、ひとときご一緒した。

頃合いを見て朝日池へ。しょっちゅう通っているので恥ずかしいが、短い期間しかないので通うほかない。

いつか動画にして鳴き声もつけてお出ししてみたい。

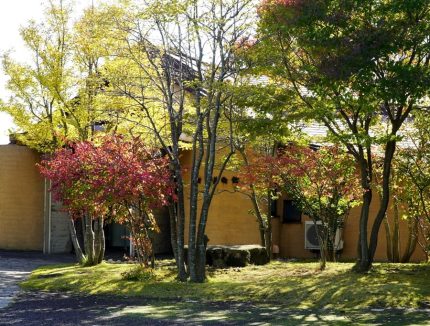

好天の樹下美術館 大池いこいの森。

本日文化の日の祝日はよく晴れて温かでした。切れ目なく来館して頂き、外のベンチで休む方もいらっしゃいました。

午後の前庭。

午後の前庭。

前庭のベンチで。

前庭のベンチで。

田んぼ際のベンチで。

田んぼ際のベンチで。

私と同年配のワンコさん。

お天気に誘われて午後遅く大池いこいの森へ行ってみました。

途中のコスモス。

途中のコスモス。

ビジターセンター脇から橋を渡って対岸の森へ。

橋から西を見る。

橋から西を見る。

お目当ての一つオヤマボクチ。

お目当ての一つオヤマボクチ。

独特の表情は見飽きません。

イノシシが出ることがあると看板がありましたので奥へは行かないようにしました。

イノシシが出ることがあると看板がありましたので奥へは行かないようにしました。

もう一つのお目当て

もう一つのお目当て

ツクバネウツギ。

コンパクトカメラで狙ったシジュウカラとエナガの群は高く素早くて上手く写せませんでした。ここは鳥たちの通り道のようでしたのでカメラを変えてまた来てみます。

コンパクトカメラで狙ったシジュウカラとエナガの群は高く素早くて上手く写せませんでした。ここは鳥たちの通り道のようでしたのでカメラを変えてまた来てみます。

上越市髙田で午後1時30分ころの27,5度が最高気温。向こう数日はまずまずのお天気のようです。

ご来館の皆さま、まことに有り難うございました。

本日の朝日池 タゲリとコハクチョウ。

曇り空から晴れ間が覗いた本日午後、朝日池に寄った。普通この時間だと田んぼに食事に行くコハクチョウが数十羽残っていた。

気温が高いので早々と田んぼから帰ったのか、北から到着直後で休息しているのか、池はのんびりした眺めだった。

ミャーミャーという鳴き声があちらこちらから聞こえてくる。

池は放水を終えて貯水に入ったばかりで、まだ水かさが少ない。その泥地に紛れていたタゲリの鳴き声だった。大きさはほぼ鳩とおなじくらいらしい。

泥や枯れ草に紛れて姿が見えにくいタゲリ。

泥や枯れ草に紛れて姿が見えにくいタゲリ。

ひょうきんな印象を受ける。

昨冬のように雪上でコントラスト良く見てみたい。

以下は憩う白鳥。

コロナが勢いを増している。全数報告を止め県単位の推移しか分からないが実感として周囲に普通見られる感じになっている。

朝日池の鳥たちのダイバーシティ カフェの灯りと樹下美術館の家具。

し残しの色々をやろうと計画した日曜日だったが結局昼近くまで寝て、午後は風景画の手入れをした後ハクチョウを観に出かけた。

絵は筆を進めるたびに誰かに似たり、面白かったりつまらくなったりする。油彩はつまらなくなったら塗り消すことが出来るので良いのだが、遊んでばかりもいられない。

白鳥に関して、新井柿崎線を東西に走り、小さな群を見て撮影の練習をしたあと朝日池に寄った。まだ時期が早いかなと考えていたのに、湖面に多くの白鳥が休むのを観てとても嬉しかった。

昨夕の朝日池(16:31ころ)。

昨夕の朝日池(16:31ころ)。

向こうの林にねぐら入りする雁の群が写っている。

昨夕の湖面(15:42ころ)。

昨夕の湖面(15:42ころ)。

ねぐら入りしたコハクチョウや雁たち,、カモ類の鳴き声が

湖面いっぱいに響きわたり、佇むだけで幸せな気持になる。

上掲写真には枯れた蓮の茎が沢山写っていますが、黒い塊の多くはカモや雁です。雁はマガンとヒシクイで,カモはマガモ、オナガガモほか沢山いるはずです。

どんな大都会でも通りで見るのは人類と犬くらいです。

しかし周囲数キロの現在の朝日池には文字通りダイバーシティを地で行く生きものの豊かさが観られます。

一方、世界の多くにこだまする自国ファーストの味気ない叫びはつまらなく偏狭で、生物学的な幼弱さと退行が伺われ、成長や真の幸福追求からみれば望ましいことではないと考えられる。

夕暮れの朝日池にこだまする数多くの鳥たちの合唱こそ健康なダイバシティーを表象する響きではないだろうか。

4時半過ぎ静かになったカフェの窓にペンダントライトが写る。

4時半過ぎ静かになったカフェの窓にペンダントライトが写る。

開業以後16年間の灯りはポール・ルへニングセンによる名作「スノーボール」。

樹下美術館のカフェはじめの家具類は北欧などのデザイナース家具を多く使っています。興味をお持ちの方は眺めたり座ったり触ってみてください。

トニー・ベネットとレディ・ガガ「I’ ve Got You Under My Skin」

随分と日が短くなりましたが、冬至まであとほぼ一月、もっと日が短くなるのですね。

夕暮れの朝日池の白鳥を撮ったり、お客様が撮ったというコウノトリに出会えないかなどと楽しみです。

小林古径記念美術館の紅葉。

小林古径記念美術館の「芸能科の記憶」を観に行ったことを昨日書かせて頂いた。その日帰りに観た同館庭のライトアップがきれいだった。

古径邸や画室の明かりとあいまって雰囲気良く綺麗だった。上越の紅葉の名所の一つではないだろうか。

美術館を出るとすぐの西堀橋はいにしえの情緒。

美術館を出るとすぐの西堀橋はいにしえの情緒。

川瀬巴水の版画の雰囲気。

頸城区宮本の路傍のセンス。

午後休診の本日午,椿の絵を出して小さな作品5つに輪郭と陰影を付けた。その後あるお茶人の曲げの建水にモミジの絵を描いた。

お天気が良いので絵の後ハクチョウを探しに新井柿崎線を西へ走った。三和区の西方の田に8羽の親子を見たが、この先沢山の群を、出来れば雪景色のなかで見てみたい。

その帰路の頸城区宮本の道沿いに黄色い菊が植えられているのを目にした。

みな同じ菊ということもあり、町内が相談して植えたのではないかと思われた。

ありがちな看板も案内も無く、田に面した通りに自然な感じで飾られている。ほどよい間が保たれているので目にも優しい。

地域でまとまりをもってこのようなことを行うのは、容易ではないだろう。

宮本だけの試みだろうか。何気なさやさりげなさといい、良いセンスだなあと感心して帰ってきた。

祝日の大池いこいの森 愛車の点検。

本日文化の日。

祝日とも知らず普通通り目を醒まし、しばらく新聞などを読んだが中々仕事場から呼び出しがない。そう言えば祝日?と暦を見て休みを知った。

忘れていた休みに気がつくのは、目には見えない何よりのプレゼントになる。普通なら大急ぎでする朝食やひげそりを時間を掛けて行った。

日中晴れる予報どおりの晴天、11時ころ美術館に寄り昼食がわりにお茶を飲みラックのブルータスに目を通し、隣の草地でゴルフボールを打った。

木々は上手い具合に紅葉を進めている。

木々は上手い具合に紅葉を進めている。

自らの色を鮮やかに変える大事業を騒ぐことなく行う。

私にはまったく叶わないこと。

その後近隣の県立公園「大池いこいの森」へ出かけた。

時期が遅かったが目的の一つオヤマボクチと直ぐ出会う。

時期が遅かったが目的の一つオヤマボクチと直ぐ出会う。

出あい大橋を渡り左折した湖畔側に沢山ある。

ビオトープへ向かう道でカマキリがトンボを食べていた。

ビオトープへ向かう道でカマキリがトンボを食べていた。

目玉と羽を残してほとんど食べ尽くし満足そう。

満腹のお腹が大きい。

直ぐそばで数羽のトンボが並んで休んでいた。

出あい大橋を渡って帰ってくる。

出あい大橋を渡って帰ってくる。

この日の本番はこれから。

私は作秋車を買い換え、一年点検を迎えていた。だが知らされた予定を既に二回すっぽかし、ディーラーさんである新潟トヨペット上越店に大迷惑を掛けた。

本日はその三回目の予定日。

3時少し前に入ってと念を押されているので、死んでもちゃんと行かなければならない。店は損失を生じているはずなので、菓子折くらい持って行った方が良いのかと考えたが邪道に思われた。うんと早く行って待つのがその印になろう、兎に角早く行くことにした。

かなり早く着いた店でお茶を、と接客スタッフさんに言われミルクティーをもらった。彼女いわく、私の担当で上司のI氏によると、お客様は美術館をしていてブログを書いているということ。読んでみたところ面白かったので何年もさかのぼって見たと言われた。南三陸町の弟のことまで読んでいて、地震のとき自分もボランティアに行きたいと思っていたとも話した。

I氏は熱心にして下さるのに、私は何度も点検予定をホゴにした。さぞかし怒っているだろう、と想像していたが、美術館やブログのことを部下に話して下さっている。

なんと言うほとけ心、あらためてお詫びをし感謝する以外ない。

大池湖畔で一年目の新型カローラ4WDハイブリッドセダン。

大池湖畔で一年目の新型カローラ4WDハイブリッドセダン。

狭い道も大丈夫で雪に強く、燃費と加速がとても良い。

外観では色とオプションのホイールを特に気に入っている。

購入当時、外車ですかと訊かれた。

寒かった日曜日のゴルフと食事。

本日赤倉カントリークラブで友人夫妻とゴルフをした。10月下旬の赤倉は寒かったが、美しい紅葉に囲まれて楽しく回った。

良くないショットの方が多いのは仕方がないことで、もう平気になった。

美しいコース。

美しいコース。

以下歌と演奏の「Autumn Leaves」です。

夕刻はゴルフの夫妻とラ ペントラッチャで食事した。

キノコやイカ、鯛や野菜などの美味しい料理を食べ、ちょっぴりワインを飲んだ。

キノコやイカ、鯛や野菜などの美味しい料理を食べ、ちょっぴりワインを飲んだ。

デザートの風味あふれるケーキはキンボのエスプレッソで食べた。

この先、大潟区の大潟水と森公園と頸城区大池湖畔、二つの県立公園を歩き、あとは白鳥などの渡り鳥や荒れた日の虹が撮れれば、外出は十分ということになる。

少なくともピークまでは全数を 報告を簡素化し保健所のさらなるテコ入れを 世界をウイルスが握っている?

朝からの風が一日中吹いた日。午後休診だったが妻が持つ携帯にはコロナ受診の問い合わせがいくつかあった。

今夏“社会活動の維持”を目指して国は活動と移動の制限を緩和した。しかし夏休みとお盆を機にすぐさま予想を超える(多分)感染拡大へと転じ、結果個人や企業の事業休止と部分的縮小が随所に見られ、皮肉にも“社会活動の制限”が現実化している。

状況は業種全般を覆っていると考えられるなか、特に対人に深く関係する医療とサービス業は直撃され、製造業までも深刻ではないだろうか。

凄まじい流行の前に全数把握は無理、あらためてという議論が始まっている。しかし感染報告の内容と方法の簡素化によって医療機関を助け、保健所は臨時雇い入れなど強力なテコ入れを図り、せめてピークが見えるまで全数報告を続けてはと思う。

コロナ禍は疾病の疫学、臨床はおろか政治経済にとっても初体験の厳しい試練。できるだけ正確な記録は感染克服とコロナ後に向けて施策の基礎となる重要な拠り所になるはずである。国県にはもう少し粘って実態に添ってもらいたい。

ウイルスに完全にペースを握られたまま死亡数がじわじわ増加している。以前も書いたが、本当は戦争などしている場合ではないのだろう。万一深刻な感染が当事国の疲弊を加速させ戦争の休止あるいは終止を促すことまであるならば、その時コロナを一体どう理解すればよいのだろう。

真っ青だった田んぼが一挙に色づき始め香ばしい香りが漂っていた。

二日続けて古径美術館の「齋藤真一展」へ ジャンゴに似ていた 何時まで続く感染。

昨週末土曜日は来客中の二方とお別れし、南城の舟見里留さんを訪ねた。間もなく始まる「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」にむけて舟見倹二さんの作品をお借りするためだった。

樹下美術館には舟見氏のシルクスクリーンが二作品収蔵されそれを出品しようと考えていた。しかし色調が暗めなのが気になっていて、里留氏に相談した。すると明るい作品を揃えて待っていて下さり、伺って二人で一点を選んだ。

南城界隈の変遷と居住する人々の事もお聴きして楽しいひとときだった。

舟見宅を辞して小林古径記念美術館へ行った。好評の「生誕100年 斎藤真一展」を観た。年代順、テーマ別など齋藤作品を見ながらを齋藤氏への理解が深まるよう配慮されていた。

草原でヴァイオリンを弾くご本人か。この絵をみた瞬間ジプシー出のジャズギタリスト、ジャンゴ・ラインハルトを思い出した。互いに顔や服装、志向など、似ていると感じた。

ジャンゴのギターで「 Nuages(ヌアージュ:雲)」

会場に何カ所も小型の動画モニターあり、ある場所の映像には小さな音量でジャンゴのこの曲が流れていた。ジャンゴもまたさすらうように生きた音楽家だった。アールデコ調からミッドセンチュリーへ、イメージが重なる。

多くの作品の中でサイズの大きな以下2点が興味深かった。

見慣れた瞽女さんと異なり、上掲二作品は大きい。図録によれば「雪の花」は横130,3センチもある。それは沈む夕陽を背景に瑞々しくも成熟した裸の女性が描かれ、「チューリップの少女」はマフラーをしたあどけない少女だった。いずれも瞽女さん、なかんずく杉本キクエさんへの色鮮やかなオマージュではないのかと思った。

さて翌日日曜日はある所の薄茶席に座り、素晴らしい良寛の扇面を観た。俚歌(りか)、俚謡と呼ばれる民衆の戯れ歌が、細めの筆でこよなくも上品にしたためられていた。席の後、主客を務められた全国良寛会会長小島正芳さんを古径美術館へご案内した。

この日は、回廊に展示Jされているお春と太郎の悲恋のシリーズが目を惹いた。赤が使われない灰色一色の何点かは物語の結末が痛々しく描かれ誠に切なかった。

前日年間入場券を求めたが早速翌日また使うとは思っていなかった。図録の笹川修一氏の「音楽を奏でる絵画」はためになり良い一冊だった。小島氏の学芸への造詣深さにいつも感心させられる。

以下は8月5日の雲と鳥追いのカイトです。

大変なことになっているコロナ。これまでガードがきつかた福祉施設なども一挙に突破してくる。一家7人全員、あるいは88才独り暮らしの方などの感染もあった。おしなべて早めに回復されるので胸を撫で下ろしているが、重症化リスクや後遺症は克服されたわけではないと思う。

帰宅時や外来の合間に手洗い洗顔、歯磨き、鼻腔までのうがいをする。マスクをしていても談笑の飛沫や物を含めた接触で感染するのであろう。

一方接種は決して慣れること無く今も一人一人緊張する。される人もする側も、いつまで続くのか、ため息を禁じ得ない。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 「つどいの郷」嘱託おさめの日。

- 春近く、鳥たちが反応している。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月