ツバメの集団飛行 赤い足環のスズメ アザミ。

昨日土曜日午後、柿崎海岸を歩いた。

翌日にキス釣り大会があるというので大勢の釣り人が竿を

振るって練習?をしていた。

その帰路、海岸ぞいに松苗が植林されている場所があり、

そこで沢山のツバメが飛翔しているのを見た。

かって多くのツバメが集まり飛翔するのを水田で見た。その

時は田んぼに発生した稲虫を補食し、ひな鳥に給餌も行って

いた。

しかるにこの度は給餌動作が見られず、何かを捕食している

様子もなく、大勢でただ飛んでいるだけに見えた。

また集団は100メートルほどの距離で二つあるように思われた。

一つは20羽ほど、他は4,50羽、接点ではその境界が重な

っているように見えた。

スズメと同じくヒナが若鳥へ成長すると次第に大きな群を作り

秋の渡りに備えるという。本日の群はその初まりの段階におけ

る集団行動と長距離飛翔のトレーニングなのか。

今のところ親鳥たちは巣で最後の産卵、子育てに専念している

ことが考えられる。

長命とは言い難い鳥たちの日常は本当に忙しい。

ツバメと別れた後その先の海岸植物にスズメがやってきた。

画像を大きくしてみると左足首に赤い足環が見えた。

残念ながら右足が良く見えなかったが、どこかで捕らえられ

標識された個体かもしれない。

長時間の飛翔と空中生活を得意とするスマートなツバメに対し、

スズメは地上や草木で地味に?生活する。

近距離で暮らす同じ鳥でも随分と行動が異なる。

海岸からの帰路、高速道路の側道のアザミ。

この花には一定の日陰と湿り気が必要なようで、一帯ではおよ

そそのような場所でひっそり群れて咲いている。

昨日の事業所訪問 麗しかったSPレコード。

昨日木曜日は午後の休診だったが、産業医をしている事業

所の巡回があった。

比較的小さな会社とは何十年のお付き合いだが、当初の安

全衛生管理者の時代から作業環境や心身の健康管理に熱心

で、良い社風が受け継がれている。

ロボットはさらに増え、当初大型だったものが一層コンパク

トになり俊敏な動作をしていた。

素人の私などには暴走が心配なロボットだが、メンテナンス

をしているので心配ないということ。

今や作業の主役はロボットで、スタッフは材の供給と搬出、

付着物のクリーンアップあるいはロボットの監視などサポー

トに回ってる印象を受けた。

作業の安全と効率をテーマにした取り組みにはグループ検討

や事例の紹介が重ねられている。

また禁煙は長いテーマで一貫して取り組まれ、喫煙者は10%

にまで減り、この一年でさらに3人が禁煙した。

若い人で吸う人がほとんどいない、という話は何より嬉しかっ

た。

班を組みパトロールの腕章をつけた衛生管理者が増員され、こ

れまで一人の担当が付いて巡回したが今年は4人で一緒に回

った。

終わって話し合いの時間があった。大切なメンタル面で以前あ

った目立った欠勤者もなく、いっそうコミュニケーションが楽

な雰囲気を作ってとコメントさせて頂いた。

終わって夕刻ちかくから、美術館で友人が持参したSPレコード

を蓄音機で聴いた。

ギーゼキングのピアノ、プリムローズのチェロ、リパッティの

ピアノでシュ-マン、モーツアルト、ドビュッシーそしてバッ

ハなどを心ゆくまで聴いた。

グリークのヴァイオリンソナタはクライスラーがヴァイオリン

を、驚いた事にピアノはラフマニノフが弾いていた。

大正、昭和初期に世界の大家が演奏に込めたこまやかさが

伝わるSP。演奏者たちの互いの気配りや息づかいなどのリア

リティ、さらに録音された時代の背景にも毎回心動かされる。

6月の晴れ間は素晴らしい。樹下美術館の開館を6月10にし

たのも最も良い季節と信じていたからだった。

“祈り”が本日のレコードに込められたテーマの一つだったよう

に感じた。庭の草木も風に吹かれながらレコードを聴いている

趣きだった。

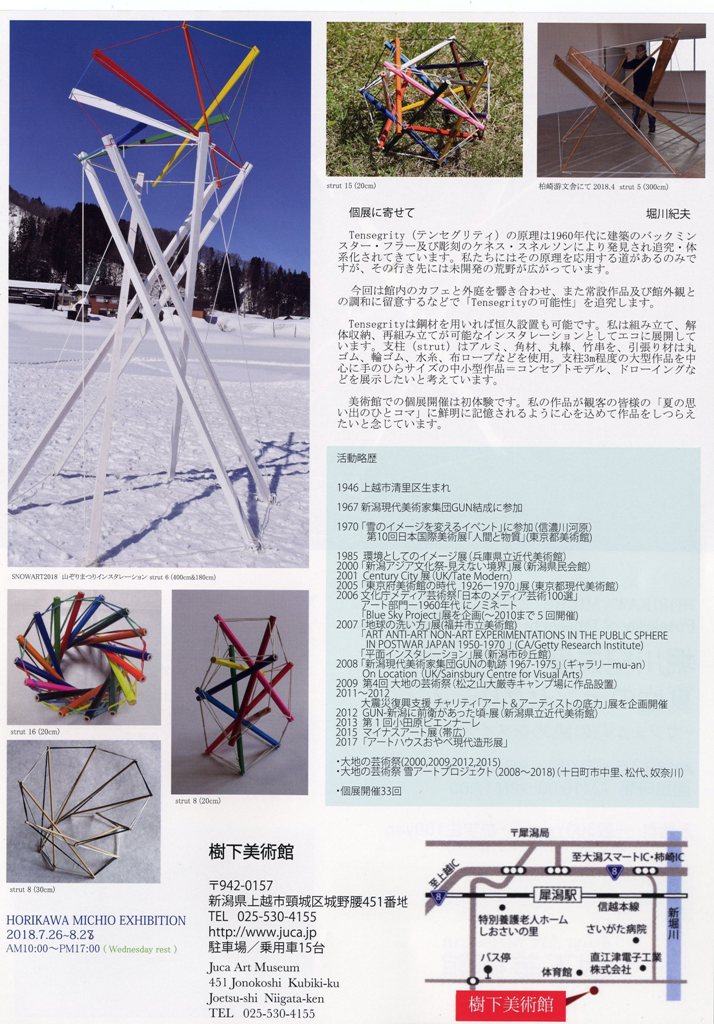

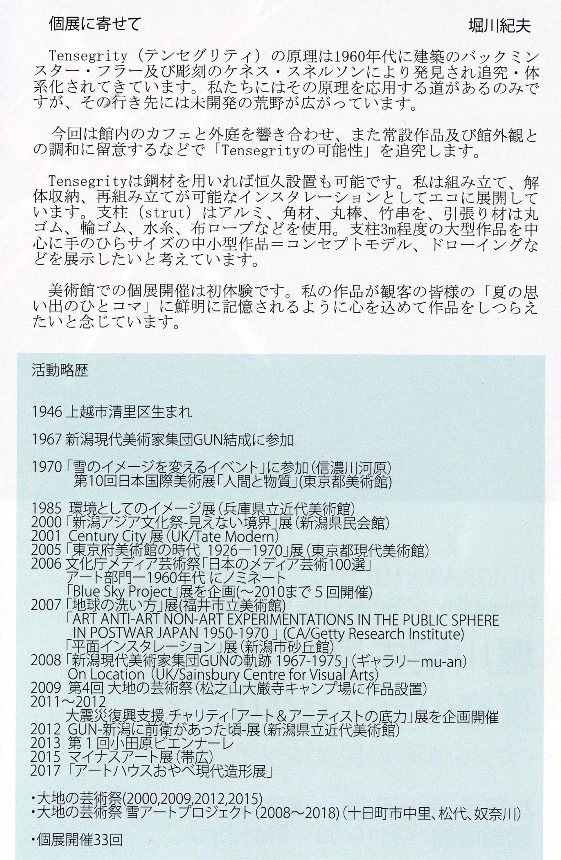

特別展「堀川紀夫展 夏庭のテンセグリティ」のちらしが出来ました、その2。

本日は、昨日に続いて来たる7月26日(木)開催の「堀川紀夫展」のちらし

(裏面)を掲載致しました。

以下にちらし文の「個展に寄せて」、堀川紀夫さんの挨拶文と活動経歴を

拡大し掲載致しました。

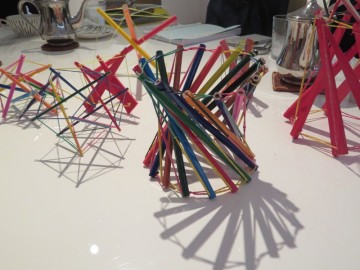

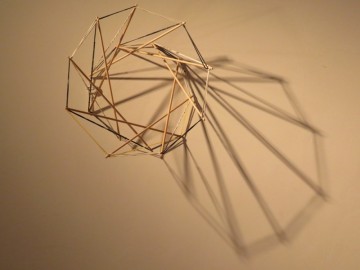

両端にヒモ(ロープ、ゴムなど)を固定した棒材が1組(ユニット)となり、

その棒材の端を相手のヒモに掛け、掛けられた側の棒材は安定を求めて

他のヒモの張りを探す。

この作業を繰り返してユニットは数を増やし空間を占め、作者が目指す構

造体へと変化成長させていく。

この度のテンセグリティは鑑賞の対象ですが、人体や社会、あるいは生物

などをも連想させ楽しめます。夏の樹下美術館に現れる作品は親しみとと

もに新鮮さをもって皆様をお迎えすることでしょう。

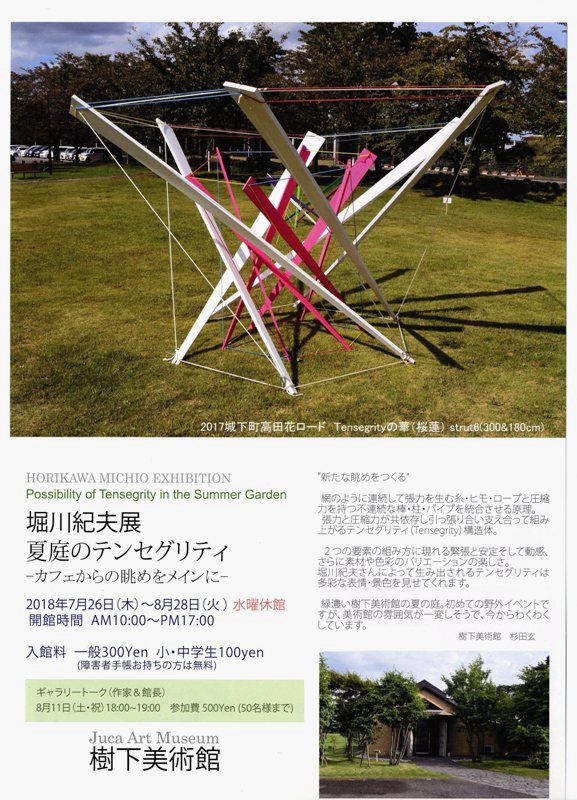

「堀川紀夫展 夏庭のテンセグリティ」のちらしが出来ました。

今夏開催の特別展

「堀川紀夫展 夏庭のテンセグリティ」

-カフェからの眺めをメインに-

のちらしがいよいよ出来、出展者ご本人から届きました。

【展覧会概要】

●開催期間:7月26日(木)~8月28日(火)

●時間:AM10:00~PM5:00 水曜日休館

●入館料:一般300円 小中学生100円

(障害者手帳をお持ちの方は無料)

●ギャラリートーク 樹下美術館陶芸展示ホール

8月11日(土・祝日)PM6:00~7:00

堀川紀夫さんと館長が対談を行います。

会場費500円

ブログ画面が小さいためチラシ文“新たな眺めをつくる”

(館長筆)の部分を以下のように抜き出して掲載致しま

した。

“新たな眺めをつくる”

網のように連続して張力を有む糸・ヒモ・ロープと圧縮

力を持つ不連続な棒・柱・パイプ・を統合させる原理。

張力と圧縮力が共依存し引っ張り合い支え合って組み

上がるテンセグリティ(Tensegrity)構造体。

2つの要素の組み方に現れる緊張と安定そして動感、

さらに素材や色彩のバリエーションの楽しさ。

堀川紀夫さんによって生み出されるテンセグリティは

多彩な表情・景色を見せてくれます。

緑濃い樹下美術館の夏の庭。初めての野外イベントで

すが、美術館の雰囲気が一変しそうで、今からわくわく

しています。

樹下美術館 杉田玄

立体、野外展示、現代造形、テンセグリティ、、、、。

樹下美術館で初めての要素が四つもある夏の催し。

夏の庭と堀川さんのテンセグリティがどのように会話

し、どんな景観を生み出すのか、スリリングでとても

楽しみです。

ちらし裏面は明日掲載致します。

勇壮な雲 火頭窓。

梅雨入りが報じられているが日中には目立った降水は無か

った。

昼すぎ所用で出かけた道すがら四方におおらかな雲が見ら

れ、夕刻からぽつぽつと始まり、しとしと静かに降り続い

た。

途中で見た曹洞宗の寺院の火頭窓。ぼんやりしているせい

かと思うが、当地で火頭窓を見る機会はそれほど多くない。

春日山林泉寺は正面から良く見える。

先の旅行で京都の広隆寺と高台寺で目にした。何故か昔話

のお寺のイメージがあり、この窓を気に入っている。

これからもっと注意して見てみたい。

樹下美術館のショップとグッズ。

大きな美術館では展示室のほかに立派なショップが設け

られ、売り場専属のスタッフが複数いることも珍しくあり

ません。。

そこには細々した生活用品や文房具、複製画から絵葉書

あるいは画集に書籍など実に多様な関連グッズが並んで

います。

それに比し樹下美術館には特別な専用スペースが無く、廊

下の一部にわずなか品を置いているだけのつましさです。

本日は精一杯のグッズですが、紹介させて頂きました。

●シーグラス

近隣の海岸で見つかるものから形の良いものを選び以下の

品にして販売しています。

ペンダント。黒また赤の革ひも、一個1000~1800円。

当館のシーグラスは角が丸く厚みがあります。多くはビンや

漁具の網をつるすガラスの浮き輪が壊れ、カケラが長年海

中を漂い、削られ、こすられて出来たものと考えられます。

海の贈りものシーグラスには旅情と幸運感が漂います。

夏が近づいたこともあり、シーグラスがよく出るようになり

ました。

●ポストカード 一枚120円

夏が近づいたこともあり、シーグラスがよく出るようにな

りました。

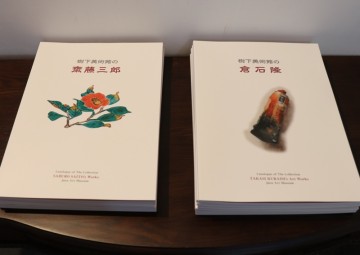

●展示作家の図録。

昨秋10周年記念として出版いたしました。

「樹下美術館の倉石隆」 58P 一冊2052円

「樹下美術館の齋藤三郎」 73P 一冊2592円

(A4版)

わずかなグッズですが、いずれも当館オリジナルです。

よろしければお手にとってみて下さい。

お示しした価格はいずれも税込みです。

手狭ですが、今後もう少し品を増やせれば、と考えてい

ます。

本日6月10日は11回目の開館記念日。

本日日曜日、6月10日は開館記念日に当たる。

うっかりしていたら夕食に妻がワインを注ぎ、おめでと

う、と言われて初めて気がついた。

今日はどうしよう、明日は、夏は、秋は、来年はと考え

るばかりの毎日、例年記念日は指摘されるまで大抵気が

つかない。

もう12年目ですか、早いですね、と皆様は仰り、私はよ

うやく12年目になった、と感じる。

当初の何年かは、一日誰も来館されない日があったり日

曜日に二人などという閑散も少なくなかった。

しかし来館者さんが次ぎに他の方を誘ってリピートされる

流れが少しずつ出来、またお一人で長くリピーして下さる

方もあり、数的に以前と変わりつつある印象を受ける。

最近の傾向として初めて、という方たちが増えているよう

に見受けられることがあげられる。

初めての方は展示をご覧になることが多く、また次回お知

り合いを誘って下さることもままあり、心強い。

そんな訳で皆様のお陰で何とかなろう、という気持ちでいら

れることをただ感謝する毎日です。

今後も心身に気を付け、張り合いをもって樹下美術館を営ん

で参りたいと思っています。

梅雨に入ったとは言え毎日雨が降るわけではない。

梅雨晴れや空梅雨だってあろう。但し梅雨開け前の豪雨と

日照不足や低温には警戒が必要なようだ。

“今のところ”順調な野菜。

昨年は駄目だったが今年のジャガイモはとても順調、と

趣味で畑を耕す方達の多くが仰る。

“今の所”と慎重な言い方ながら、上手く育っているらし

い。

ジャガイモだけではないですよ、タマネギが良く出来、ナスも

キュウリも“今の所”良く育っている、と言う人もいる。

寒暖の具合が丁度良かったから、とも聞いた。

本日、ほんのいっときパラッと来たが、当地はまだ梅雨入り

していないようだ。

今後降り過ぎることのないよう、野菜が順調に育つよう祈り

たくなる。

梅雨入り前の花と海。

関東甲信が梅雨入りと報じられ、越の新潟県はまだ免れ

ている様子。本日日中は爽やかで、確かに梅雨とは違う。

花は時計を何処に持っているのだろう。梅雨に向かって色鮮

やかに変わるアジサイ。会議や計画表もなくそれぞれが開花

を合わせてくる。

本日四ツ屋浜の夕暮れは舟が一艘、海に詩情を添えていた。

良い季節の庭と田んぼ。

樹木は青々と繁り花優しく、あたりの自然に力みな

ぎる季節になった。

昼、美術館にいると「歩いてみようか」と言う二人

の女性の声がした。

間もなく庭の向こう、農道を歩く二人の姿が見えた。

一面に水が張られ、苗が植えそろった田んぼは今本

当に素晴らしい。

先週末、多くの皆様が庭を歩いて下さった。

当館の庭は難しい花を諦め、次第に育てやすいもの

が中心になった。

庭や周囲の田んぼの眺めも美術館の作品の一つに

思われてくる。

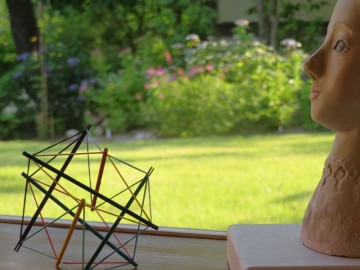

窓ガラスに映った少女の像の変化。

日中は28℃近くまで気温が上がり暑かった日。

昼、別府と中国地方へ出かけられたお客様とカフェの丸

テーブルで話をしていると、カウンターの窓ガラスに、じ

っとこちらを向いている美しい女性の顔があった。

これが何なのか、すぐに分かったが思ってもみなかった表

情に少し驚いた。

実は窓辺に置いている彫刻家山本信さんの女性像がガラ

スに映ってこちらを向いていたのだった。

実際の作品は笑みをたたえる若い女性の像だが、何故か

窓に写ったのは、美しくも愁を含み、少し大人びてリアルだ

った。

二重ガラスの屈折が作用したのだろうか。

顔が少しずつ水平にダブった場合、表情は愁いを帯びると

いうような事があるのだろうか。

昔の映画で汽車などの窓に映る女性を撮ったものをよく見

たような気がする。

樹下美術館6月第1日曜日の庭。

昨日に続いて晴れた日曜日、6月も2日目となった。

陽はどんどん長くなり、美術館では閉館時間の17時を過ぎ

ても十分に明るい。

それどころか閉館頃から、いわゆる夕凪と重なってしばらく

とても穏やかな時間が訪れる。

本日そんな時刻の庭を回り写真を撮り眺めを掲載してみま

した。

カフェで、山本信さんの彫刻と堀川紀夫さんのテンセグリティ。

本日作品や庭を観て頂き、またお茶をお飲み頂いた皆様有

り難うございました。

午前、開館までお待ち頂いた長野のお客様、有り難うござい

ました。

良く晴れた大潟かっぱ祭。

昨日の嵐が嘘のように清々しく晴れた本日は、第32

回大潟かっぱ祭の初日だった。

当地には古くから伝わる音頭と踊り「米大舟」がある。

今年も祭で、普段は被らない編み笠を被って踊ると聞

いて出かけた。

午前の仕事の後駆けつけると、途中で音頭が聞こえ、

既に始まっていた。

ゆっくりと一種哀調を帯びる米大舟。編み笠を被ると一段

と趣きと格調が上がる。浴衣姿とも良く合い、海の町の芸

能として保存に努力されている方々に感謝を禁じ得ない。

林間に幾つもの広い会場に恵まれている祭。明日日曜日

夕刻まで多彩な催しがぎっしりと組まれている。

昨日夕刻に突然の嵐 保健福祉医療の合同会議。

日個展予定の堀川紀夫さんと打ち合わせをした夕刻、突然

の嵐に見舞われた。

にわかに空が暗くなり、突風と共に雨が横から吹き付けるほど

激しく降った。

私が遭遇したのはで田植え後のほくほく電車を撮ろうと出向い

た頸城区だった。

17:00まだ青空が覗いていた。この後右手から黒雲が現れる。

↑17:08突然のように西~北の低い空に長い雲が二つ現れた。

ねっとりして、ねじったような長い雲は本当に質がわるい、

17:11、激しい雨と冷たい北風が猛烈に吹き付け、あたりは

真っ暗になった。

↑ようやく戻ったが、この車まで遠かったこと。

低気圧に伴う寒冷前線の通過の一コマだったと思われた。

車からかなり離れた田んぼに居たためびしょ濡れになる。

風雨が余りに強く一気に車に戻れない。

雷の音もして恐ろしい。

近くのほくほく線高架橋の橋げたに一つまた一つと身を寄せ

ながら車に近づき最後は走って飛び乗った。

乗ったはいいが余りの雨で前が見えず走り出せない。

シートまでぐっしょり塗らして小康を待った。

家に帰り全て着替え、保健医療福祉関係者による選ばれた対

象者への支援検討会議に出席した。

各職が介護環境、医療要件、歯と栄養など多面的に問題を探

り課題と対応を話し合うもので30人近い参加者があり多さに

驚いた。

2000年4月に始まった介護保険以来、ケアマネや介護支援セ

ンターなど画期的な機軸が生まれ、スタッフたちは率先して

現場に入る。

決して楽では無い分野でモチベーションを維持し、懸命に取

り組む人達には頭が下がる。

会議の発言も要点が的確で以前とは全くちがう。困った時の

頼もしい相談相手としていつも感謝を禁じ得ない。

身体は大小の異常を長く足し算をして発症や悪化に至る。

以前に比し指標がやや良くとも、慎重な観察や支援が必要な

例は少なく無いと、精一杯のコメントを述べさせて頂いた。

以下、かって見たひどい雲を追加してみました。

2012年4月14日、上越市柿崎、当時は変わった雲、と思った

だけだった。

2012年10月30日,上越市大潟区潟町、間もなく強い風雨。

2017年4月3日、上越市大潟区小船津浜、すぐに暗くなり強

い風雨、右下に落雷。

HORIKAWA MICHIO EXHIBITION -Possibility of Tensegrity in the Summer Garden-

今月27日に春の特別展として開館以来初めて行った常

設以外の作家、故塩﨑貞夫氏の展覧会が皆様のお陰で

無事に終了した。

引き続き夏の特別展「堀川紀夫展 夏庭のテンセグリティ」

の準備が始まっている。

●HORIKAWA MICHIO EXHIBITION

Possibility of Tensegrity in the Summer Garden

●2018年7月26日(木)~8月28日(火)

※8月3日の開始を7月26日に早めました。

初めての立体、初めての野外メインのイベント、これまた

初めて尽くしになった。

休診の本日午後、ご本人の美術家堀川さんが来館され期

間、催事内容、展示場所、点数、お知らせ文言の整理など

沢山お話した。

持参された小型の作品を初めて目にして不思議な感覚と

新鮮なカルチャーショックを受けた。

展示室の壁ではどこまでが作品でどれが影だろう?

照明も楽しみの一つになった。

一組のヒモ(またゴムなど)と棒財は支え支えられている。

数と組み方、素材、カラーや場所の要素が生み出す緊張と

安定、さらに浮遊などの様々な形状と表情の楽しさ。

庭に予定されている3メートルもの作品は、近くまた遠くか

ら、どのように見え、どのように感じられるだろう。

はたして樹下美術館の夏の庭と館内は、それらをどのよう

に受け入れ応答するか、今から楽しみで期待されます。

月並みですが、本日の小さな作品を見て幼少で手にしたク

レヨンやマッチ棒、輪ゴム遊びなどの感触と、生まれ始めた

幼い夢の感覚まで蘇りました。

期間は夏休みの最中、お子さんたちにも多く見てもらえたら

嬉しいと考えています。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月