鳥は少なかったが、良く山が見え雲がおしゃれをしていた朝、そして子供。

先週の日曜日は上越市大潟区は朝日池で雁のねぐら立ちを見物

した。

妙高市の孫たちといっしょの約束だったが、熱を出したので私たち

だけで壮大な飛び立ちを見た。

無事風邪も治り、本日は6時半集合でリベンジ。

だが連日の温暖で鳥たちは北上しているのか、大きなねぐら立ち

は見られなかった。

代わりに幼い白鳥が傍へ寄ってきたり、頭上を飛ぶ白鳥をみてから

急遽朝の柿崎海岸へ足を延ばした。

コンビニで朝食を買って皆で車中食。

柿崎で下の孫と歩いたが誰も居ない朝の海で、親たちが見えなくな

るほど遠くまで歩くのは珍しいらしく、

「こんなに遠くへ来ちゃった」と言って不安と挑戦をないまぜにして頑

張って歩いた。

美しいシーグラスがいくつも見つかったので、よかったね、という事

で楽しい朝だった。

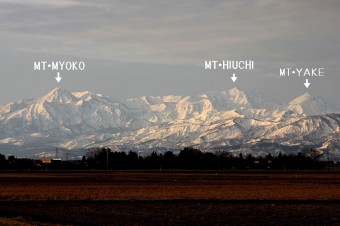

今朝の大気は清澄で山並は美しく、雲の低い部分は波状の揺らめ

きが連続する変わった形をしていた。

子供達というのは可愛い。場面はどこか、もしかしたらスペインの

のロマ(ジプシー)の村かもしれない。演奏者はオランダのジプシー

出身、S・ローゼンバーグのグループ。

曲はスペイン近年の歴史的ギタリスト故パコ・デ・ルシアによるRIO

ANCHO(広い河)。

地続きのヨーロッパは多様な民族人種が行き交い多様な文化を生

みだし、親しみ楽しむ。それも平和ならばこそであり、その価値は

計り知れない。

ところで大人と子供が音楽を通して楽しみ踊る日常など、日本では

通常考えられない。

動画がスペインであれば、大人と子供、そして家族が常に交わる生

活はスペインで暮らした弟もその良さを話していた。

子供たちは甘えるために大人と居るのではなく、早く大人になりたく

てそうするらしい。

快晴の土曜日午後は三和区の喫茶去 北陸園芸 HOK上越店を回る。

本日土曜日中は快晴に恵まれ、車を走らせて三

和区は山高津の「喫茶去」へお茶を飲みに行った。

“お茶でも一服いかが”という禅語「喫茶去」は良い

三文字だ。

今回三回目でいずれも晩秋か冬。黒い古民家の店

は不思議とその時期に引力を感じる。

山道に掛かろうとする店はどこか京都の田舎に来た

ような感じ。店の魅力は何と言っても中の暖かさ。

私はカプチーノと洋梨のワッフル、アイスクリーム添え。

ワッフルはナイフフォークで切り分けて食べる。いずれ

も楽しく美味しく頂きました。

沢山の古いものがある。家でこのコーヒーメーカの

文字を調べたらオランダ語だった。

それから山下家具(HOK上越店)で妻の簡単な仕事机を

買って帰った。

クリスマスローズはこの時期、都合よく蕾ばかりと言う

わけには行かない。

樹下美術館の庭のクリスマスローズは1年の間に1,2

株が駄目になる。雪消えを待って本日のを植える予定。

快晴の今日何処も雪は少なく道は楽だった。

鵜の浜温泉近く 夕陽の森公園駐車場の光芒。

このところ降雪が無く積雪もわずかで、小雪だった昨年並み

かそれ以下かもしれないという水準で過ぎている。

あまり楽なので、後からどさっと山ほどおつりが来なければい

いがと心配をさせるのも冬の天気の正直な一面。

成長途上の樹下美術館。

樹下美術館は冬期休館中ですが、3月15日開館に向け

て鋭意準備を進めているところです。

美術館に最も必要なものは良き収蔵品。幸いな事に、開

館後も重要と考えられる作品が少しずつだが毎年追加さ

れてきました。

そんな折、今年になって思いもかけぬ齋藤三郎の良い作

品と次々に出会いました。

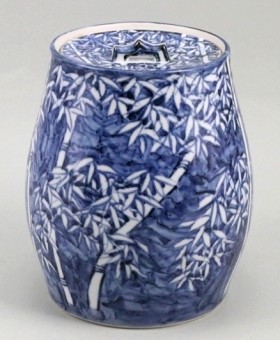

まず新年早々1月3日は染附竹文水指(そめつけたけもん

みずさし)でした。

↑手の込んだ竹笹文様の水指。 口径12,0×高さ17,2㎝

動きのある竹が呉須の藍一色で生き生きと描かれた染附作

品。

ぐいとした竹の線、リズミカルな笹の緩急がやや小ぶりな器

一面を埋め尽くし、風の音さえ聞こえそうです。

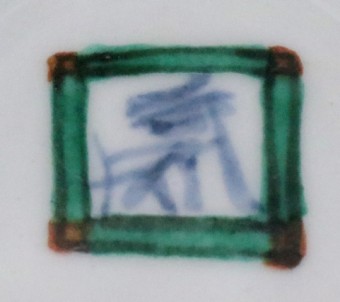

↑上掲作品の底署名。文字が太く力感があり昭和30年代

から40年にかかる署名ではないかと推定しました。

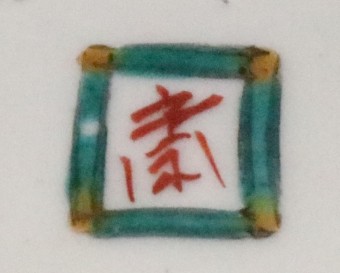

↑「色絵椿文鉢」。1月中旬の出会い。 幅21,2 ×高さ8,2㎝。

陶齋の椿は時代ごとに変化をします。私が特に好き

なのは伸びやかな花びらの昭和20年代中、後半のもので

す。

この椿はその前、花の描き方に試行錯誤をしていた頃では

ないかと思われました。

当時陶齋は時々我が家を尋ねましたが、どんな椿が一番良

いでしょう、とよく父と話していました(私は氏がこられると、

出来るだけ両親のそばで話を聞いていました)。

この作品の花、葉、枝とも色彩はその後のものよりやや地

味目ですが、深みがあり動きも良く花の喜びが伝わります。

さらに鉄釉による縁取りがきりっと全体を引き締めています。

↑上掲作品の四隅に黄色を配し緑で枠どりをした署名。

細い筆先が縦横に走る高田時代初期のサイン。

↑「赤地搔き落としあざみ文瓶」 高さ13,7×口径7,0㎝

魅力的で小ぶりなこの器はつい先日やってきました。

↑作品の署名。やや単純化されてますが、速筆で昭

和20年代後半と推定された。

この小さな器には物語があります。

父の開業から長く診療所を手伝って下さった人でYさ

んがいました。

仕事は迅速で正確、字は美しく応対ははきはきとして

明るく長く私たちも親しみました。

ご都合によりお止めになってから相当経ちますが、ワ

クチンの時など今でもお元気な顔を出されます。

先日の来院時“自分が止める時に大先生から頂いた

齋藤さんの壺があります。自分も年だし、先生が美術

館をされたのでお返ししたいと思っていました”と仰っ

た。

父は色々な方に陶齋作品を上げていた。

一緒にお茶をのみ、この茶碗いいですね、などと言

う人あれば、「分かるかね、欲しければあげるよ」と

新聞紙に包んで渡すのだった。

ところで今回Yさんが持参された作品を見て驚いた。

小器ながら絶品である。

まず赤い搔き落としのあざみは初めてだった。

搔き落としの鮮やかな手さばき、花の風情、余白の妙、

引き締まったフォルム、心に残る赤、漂う上品さ、きれ

いな焼き上がり、、、。

父はよほどYさんに深い思いがあったのだろう。

Yさん、こんなに良い作品を本当に有り難うございま

す、一生懸命大切に致します。

「次は何」

これは齋藤三郎さんの作品を待つ私たちの気持ちだ

った。

それは最早愛情に似ていた。

そして次に見る作品は決して期待を裏切ることなく皆

を驚かせ、喜ばせた。

没後35年を経た現在もまだ「次は何」、齋藤三郎さん

への愛情(ないし病)は続いているのです。

雁のねぐら立ち 朝日池のバードウォッチャー。

昨日孫一家と夜明け前に朝日池に集合して、鳥を見る約束

をした。

せっかくだったが今朝孫が発熱、私たち夫婦で薄暗い現地

に到着した。

6:50頃の夜明け前から何回かに分けて雁の壮大なねぐら

立ちが行われた。

毎朝一斉にここを発って餌場の田んぼへ向かうのだ。

先日はねぐら入りを見たが、本日の光景は地鳴りのような

羽音と鳴き声の大コーラスが加わり素晴らしかった。

↑突然ドーッという羽音が明けやらぬ空に響き、鳴き声ととも

におびただしい雁が飛び立つ圧倒的光景(マガンに恐らくヒシ

クイも混じっていると思われます)。

朝日池の後、柿崎の海を歩いた。

柿崎の帰路、頸城区の水田にハクガンの群がいたが、すで

に直角をなして車が囲んでいて近づけなかった。

他所で雁の群が次々に飛来する場所があった。妙高連山と

鳥影が重なり、気宇の大きな眺めだった。

↑池の堤に数100㍍続くバードウォッチャーの車輌。

上越市大潟区の朝日池は秋田県大潟村の八郎潟と並んで貴

重なハクガンの飛来地であり、一帯は積雪も少ないため冬の

鳥類が多い。

多数の地元と新潟市のほか長野、群馬、金沢、三河、世田谷、

千葉、名古屋など多くの県外ナンバー車が見られている。宿泊

される人もおられると聞いた。

今年はこれまでにない多くのハクガンとともにオジロワシが人

を集めている。

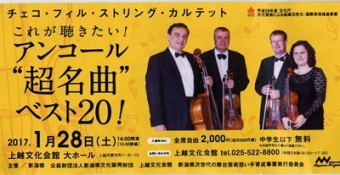

チェコ・フィル・ストリング・カルテットの演奏会 おかわりをしたエスプレッソ。

午後、上越文会館でチェコ・フィル・ストリング・カルテットの

演奏会があり孫も入れて5人で聴きに行った。

「これが効きたい!アンコール“超名曲”ベスト20」とストレー

トに銘打った楽しいコンサートで、お子さん連れの方達が大

勢来場されていた。

前半はトルコ行進曲、 エリーゼのために、 トロイメライ、

乙女の祈り、剣の舞ほか10曲、後半は天国と地獄、ドナウ

川のさざ波などのほか、ミッシェル、A列車で行こう、など10

曲、アンコールにウイリアムテル序曲ほか2曲、計22曲も

演奏された。

おなじみのプログラムだったが、名オーケストラの主要な団

員による心込められたアンサンブルはとても楽しめた。

なかでもミッシェルのきめこまやかな和声と揺らめくような旋

律がおしゃれで、酔い心地へといざなわれた。

チェコ・フィルは先日亡くなられた関根日出男さんをして、チェ

コの音楽と文学へと導いたオーケストラ。

人の死には不思議な符合や因縁が潜むことがある。

予め買っていた切符だったが、先生の逝去との因果を感じな

いわけにはいかなかった。

さて聴き終えてみなで食事。デザートでバチバチと灯が点い

たケーキプレートが出てきて、私の誕生日の祝いということ。

4日後の前祝いらしかったが、突然の事でびっくりした。

ここのキンボのエスプレッソは美味しいうえ、びっくりしたので、

ついおかわりをしてしまった。

孫たちが朝日池の白鳥を見たい、というので明日、日の出前

の雁のねぐら立ちも見てみようと約束した。

ハクガンとオオハクチョウに出会った。

昨日は昼すぎまで急用対応が二件あり慌ただしかった。

穏やかな晴れ間の午後は休診日、残った往診を済ませ

て鳥を見に出かけた。

懸案は当地に多数飛来していると聞いたハクガン。

一昨日午後の探鳥では出会えなかったが、同じコースを

ゆっくり走る事にして頸城区からスタートした。

吉川区に入ると同区の北部、柿崎区に近い所でスズメとアトリ

の大きな群に出会った。合わせて500羽は十分居たのではない

だろうか。

野鳥が少なくなっているとばかり聞いているので、大きな群を見

るとほっとする。

そしてついに遠くで飛翔するハクガンを見つけた。2014年以

来の事であり胸がドキドkした。

ああ素晴らしい、ハクガンは自分たちの美しさを知っているの

だろうか。

群の場所へ迂回すると高台があり、遠かったがそこから俯瞰

出来た。

↑傾きかけた陽の中で雁たちに混じって多数のハクガン。鳥

の王国を目の当たりにしているようで幸福感をおぼえる。

三年前は多くて20羽程度を見ただけだが、それでも幸運だと

思って喜んだ.。今年こんなに見られるとは。

陽が傾き高台の影が落ちてきたので王国を後にした。

彼らのねぐら入りを見られるかな、と帰路朝日池に寄った。

ねぐら入りは見られなかったものの、2グループのオオハ

クチョウを見た。

暗がりの白鳥たちは真っ白でひときわきれいだった。

何か演じているような優雅さ。コハクチョウより一回り大きく

迫力もある。

間もなく別方向から幼鳥を連れたオオハクチョウが近づき

何ともエレガントに通過して行った。

ここのところ見るのはコハクチョウだけで、オオハクチョウ

は何処へいったやら、諦めかけていた。

待てば海路の日和あり、健康に留意して良いことに出会

えるようにしたい。

連日の鳥、またまた長くなりました。

タゲリ、モズ、アトリ、マガン、オオヒシクイ。

一昨日午後、上越市大潟区の朝日池にハクガンがきてい

ると聞いて付近の水田を走ってみた。

雁や白鳥などは日中周囲の水田へ行って食餌と休息をし

ている。

過去、ハクガンを見た場所を回ったが、姿が無かった。

↑希少といわれるタゲリ。体長は30㎝少々、頭上の飾り羽が

珍しい。

色々聞いていたが見るのは初めて。車を停めるとこちらを見て

いる。チドリの仲間だというが、歩き方、飛ぶ様子など確かにチ

ドリに似た雰囲気がある。ミュー、ミューと鳴いて可愛い。

↑飛翔するタゲリ。10羽くらいの群だった。背面に褐色や緑

など玉虫色の光沢部分があるらしい。しかし本日はそれが分

からなかった。

とてもおしゃれな鳥で魅了された。また会えるだろうか。

↑マガンとオオヒシクイ。二番穂の雪の枯田で雁たちのベー

ジュのグラデーションが軟らかで美しい。

農道を北に向かって眺める。

白い雲と黒い雲がせめぎ合い、めまぐるしくお天気が変わる。

この日、ハクガンに出会わなかった。気品ある鳥の群を見て

みたい。

関根日出男先生のご逝去 ひどい寒波。

チェコの音楽と文学の研究家・関根日出男氏が 逝去さ

れ、訃報はチェコ共和国大使館のFBに 載っていた。

(HPは「関根日出男先生 逝去の報に接して」として大使

の追悼メッセージを掲載)

お通夜が昨日22日日曜に行われ、参会した。 氏は義兄と

は申せ、私など遠く足許にも及ばず、 兄弟の列に加わるの

も恥ずかしくなる格違いの人。

厳しくもユーモアを解され、お話は有益で楽しく、 多くの人

に敬愛される人生を歩まれた。

港区で耳鼻科開業の傍ら永年チェコ名著の翻訳 及び音楽

家の探求と紹介を通して日ーチェコの文化交流と親善に尽

くされた。 1959年、チェコ・フィルの演奏会を聞くや即不治

の病「チェコ病」に罹患してしまったと自ら記されて いる。

診療後の同所に於けるチェコ語研究のグループ ワークは四

半世紀に亘り継続され、チェコ訪問は 20回に及んだという。

お通夜会場は環八は砧のあたり、隈研吾氏の早 期に当たる

設計の実にモダンな(一種驚きの)企 業ビルを改装した建物

だった。

↑4階建てのエレベータホールを仰ぎ見る。 宿泊、控え室な

どの施設も充実していた。

↑会場入り口に置かれた先生の紹介記事。 私のお気に入り

の病気は「チェコ病」、という先生を チェコ語と英文で紹介す

るもので、医学雑誌では ないかと思って見た。 額帯鏡を付け

られた在りし日のお姿がりりしい。

参列者は親族と日チェコ友好関係者、音楽と言語の ご友人た

ちで、仰々しい医師会や薬剤業界の贈花も 無く、実質を重んじ

られた先生らしいしめやか、かつ 和やかな通夜だった。

会食に本場所優勝の稀勢の里にクリスタルガラス の友好杯を

授与された後、マーシュ・ドゥプ チェコ 共和国大使が参会され

た。

大使は姉の所へ来られ、通訳を介して丁寧な慰め と感謝

の言葉を掛けてくださった。

また樹下美術館で3回の演奏会をされたチェリスト の竹花加

奈子さんとお母様にもお会いした。 家族で長く関根先生のお世

話になった、と仰られた。

図書館で20冊の本を予約したばかり、お元気で未だ 探求の途

にあった88才の急逝は真に残念だ。 拝見したご逝顔(私の造

語)は囲んだ親族よりもにこ やかで安寧、かつ不思議なほど生

気を放っていた。

微笑して私たちの話を聞いているようでもあり、「まだ まだ君も

頑張れ」と励まされているとも感じた。

翌日月曜日は診療がある。東京駅近くのビジネスホテ ルに泊

まり、本日暗いうちに起きて朝一番の北陸新幹 線で帰宅した。

午前8時半ころの上越妙高駅。非常に寒く、駐車場 で一泊した車

に雪と氷が貼り付いていた。グラウンド は消雪パイプによって雪は

無い。

午前の仕事を終え、眠気に襲われたが、朝日池をね ぐらにハクガ

ンが飛来している、それも200羽を数え ると大潟水と森公園のス

タッフから聞いて、昼休みに 田んぼへ出かけた。 (3年続けてハ

クガンの姿を見られないく寂しい年が続いていた)

田んぼの様子は後にして、本日積雪は少なかったも ののまことに

寒かった。

連日の柿崎海岸 雲と千鳥。

同様午後は連日の柿崎海岸へ。

本日は気温のわりに寒く感じられ、道すがら探す陶片やシーグ

ラスも少なく、早めに帰った。

だが海は何らかの楽しみを用意している。本日は雲とチドリだった。

向こうに煙霧が吹き上がっているような雲が見えた。

風も強くなく不思議だったが、もしか白いのは暖かく湿って雲で、

そこへ右方の米山から冷たい大気が降りてきて、白い雲を押しや

っているのかと思われた。

だが見ていると白雲は右(東)へ移動するので逆に冷気に乗り上

げるながら押しているのかもしれない。よく分からないが、局所的

に温暖前線に似た現象なのか、いずれにしても良く分からない。

改修されてきれいになった海岸への道路。

すぐ先、海岸の直近に駐車所場がある。

本日は風邪気味を感じたのですぐに帰った。

年末年始と数値 柿崎海岸を歩く。

「おめでとうございます」と言って、毎年この時期、

多くの皆様はお顔や肩が丸みを帯びてお辞儀をさ

れる。

一種コロコロとして、恥ずかしげに肩をすぼませ

て仰る様子は例年のことで、一種可愛いく映る。

忘新年会、お正月、来客、休暇に旅行に運動不

足が加わり、この時期肥るのは無理もないこと。

1,5キロくらいの増加から見た目でも分かるように

なる。

数値としては、およそ決まった時刻の血糖値ならば

20~40㎎/dl、HbA1-cで0,2~0,4%程度上が

る人が多い。

それを春まで、少しずつ減らし3,4月には元に戻る

よう影響をお話ししたり、励ましたりさせて頂く。

運動不足もあるが直接的には飲食の影響が大きく、

当然塩分も過剰、寒さと相俟って血圧上昇を来す。

このことも早晩重大リスクを増やすため、意識して

減塩し、マイルドな数字に戻すことが必要になる。

そんな日頃、以下のようなことを繰り返しお話しさせ

て頂いている。

●血管や臓器は過剰な飲食に対して一見静かで無

症状に見えるが、本当は「黙って耐えている」あるい

は「泣いて我慢している」ことが考えられる。

我慢の限界を超えると、身体は急変のリスクを高め

るが、前もっていたわれば素直に喜び良い反応を返

してくる。

今後一層大切な身体ですから、体の気持ちになって、

優しくしてやりましょう。

身体はそれを待っているはずですし、きっと良いこと

が沢山ありますよ、と精一杯お話ししている。

さてこのところの夕食を減らし、本日も午後30分ほ

ど柿崎海岸を歩いた。

本日の晴れ間も午後の暖かさも貴重だった。

暮れる冬の柿崎海岸。

およそ曇って午後は2℃で寒かったが雪は降らなかった。

夕刻遅く柿崎海岸を歩いた。

柿崎川の堤防の上から東を見る。時々寄せる大波が作る白い

輪が美しい。

午後休診日、出かけた柿崎海岸は4時から5時近くまで

居たが闇にはならず、日が長くなっている。

誰も居ない冬の夕暮れの海、ドウドウという波音に包まれ

ると浮き世のうさを忘れることが出來る。

間もなく大寒 雪消えの晴天 頂いた蝋梅。

予報の通りほぼ終日晴れた水曜日、道路の雪は少なくなり

車の行き交いは楽になってきた。

本日の上越市は大潟区上小船津浜の通り。

消えたとはいえ、左右に除雪された凸凹の雪が残り、そこ

は歩道に相当する場所であり通学路でもある。

運転には細心の注意を払うが、行き交う車に子どもたちは時

にサーカスのような格好をして避けなければばならず危ない。

運転する人も大変で特に営業の皆様のストレスは大きい事だ

ろう。

私も在宅訪問で連日数カ所を回ったが、少ないとはいえ町な

かの雪の細道は骨が折れる。

さて昨日訪問をしたお宅から蝋梅(ロウバイ)が届いた。

お宅の蝋梅はとても立派で、頂いた枝はこんなに大きい。

蝋梅は香る、室内で開き始めた庭の水仙も入り、玄関は

良い匂いで一杯。

大寒は20日ということ、始まったと思った冬はいつしか半分が

終わろうとしている。

2016年下半期の「お声」 寒波の中休み。

寒波が一段落した日、夕刻の日本海は雲の切れ間に小

さな青空が覗いた。

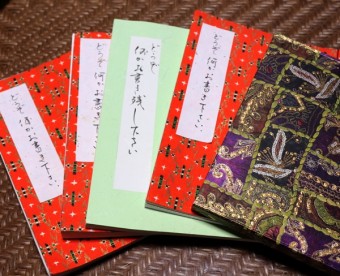

2016年下半期(8月~12月)までの樹下美術館館内に

置かせて頂いていますノートのコメントがまとまっていま

した。

90筆を越える大切なコメントは「お声」として樹下美術館

のホームページに掲載させて頂いていますのでどうかご

覧下さい。

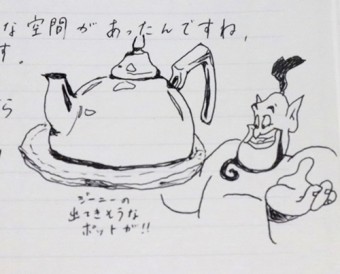

本日はノートに描かれていた愛すべきイラストを掲載させ

て頂きました。

カフェに来られたお子さんや若い人たちのくつろいだ雰囲気

が伝わります。

ほかのお客様も楽しそうにノートをご覧になります、どうかこ

れからも皆様でどんどんお書き下さい。

明日から一両日、寒波の切れ目が訪れ晴れ間がある模様です。

雪が小止みとなった日曜日 何種類かの野鳥に出会う 二番穂は小鳥への配慮かも。

本日降雪は少なく午前中には陽も射した日曜日。

数日来、庭にチチ、とかキキとかの鳴き声が聞こ

えてくる。

山からあるいは北から鳥たちが里へ降りて来て

いる。

どんな鳥に出会うだろうと車を走らせた。

↑出発は近頃定番の夕陽の森公園駐車場でお天気見。

降ってはいないが西も北も厚い雲があって用心が必要。

↑カモメの群が風上を向いて休んでいる。

正面(北西)を向いたりり右(北東)を向いたりしている。

小鳥でも渡り鳥でもなく、年中海岸に行けばいる。

カラスを見たくなければ海に行くのが良いかもしれない。

カモメはカラスを追い払う力があるらしい。

↑駐車場を出る時前を横切ったツグミ。

昨年も冬から春までよく見たが今年は初めて。

近隣の江島、上直海、竹直などが手短で、米山

や尾神岳の山も見えるので定番のようなコース。

↑雀の近くで左にモズ、右アトリ。

こんなに早くからこの人(鳥)たちに会えるとは嬉しい。

↑風が強まり群は西側の枯れ草の陰に移動していた。

今冬大きな雀の群をよく見かけるので嬉しい。

この寒さのなか小鳥の群を支えるだけの草木の実が

あるのも不思議だが、本日小鳥たちが居た場所は稲の

二番穂が多く、例年良い餌場に見える。

水田の持ち主が鳥たちに配慮しているのかもしれない。

どうやら寒波は峠を越えつつあるようだ。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月