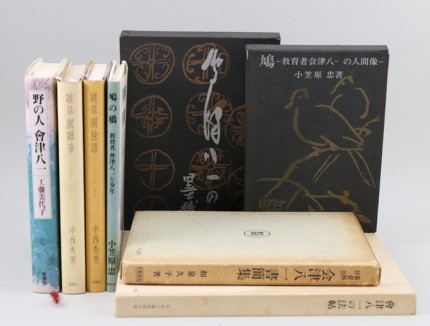

中島幸子さんの追悼文集から。

前回7月21日に小山作之助のひ孫に当たる悲運のヴァイオリ

ニスト中島幸子さんについて書かせて頂きました。

彼女のバイオグラフィーはお母様の香織さんが1983年8月6日

に発行された幸子さんへの追悼文集「ヴァイオリンと共に」を主に

使わせて頂きました。

本書は幸子さんの恩師シャーンドル・ヴェーク氏、久保田良作、

板谷英紀の各氏、先輩の塩川悠子さん、ご友人たち、音楽関係

者など70人近い方々の寄稿によって構成されています。

「ヴァイオリンと共に 中島幸子追悼文集」

画家・装丁家司修(つかさ おさむ)氏による表紙。

司氏は樹下美術館の常設展示画家・倉石隆の友人で、

倉石夫人・翆(みどり)さんは中島幸子さんの叔母です。

本日は書物から幸子さんの音楽と横顔についてかいつまん

で記させて頂き、最後に幾つかコメントを試みました。

【中島幸子さんの音楽】

ヴァイオリンは彼女の自然な生にの一部であり、楽器を完全

にしかも自然に自らの意のままに支配しきっていた/モーツ

アルト、シューベルト、ブラームス、バルトークはじめラベル

もものにしていた/モーツアルトに特別な親和力を有し、それ

は透明で清潔、軟らかく、生気に満ちた演奏だった/小柄だ

ったが楽器をとると数倍も大きく見え、信じられない迫力と大

きな音楽が湧き出した/音楽に対する自己規制の大きな力

を周囲に放っていた/厳しさとやわらかさのこもった演奏であ

り、伴奏をしながら心が震えるような感動を覚えた/優等生に

ありがちな偏った所がなかった/幼少から友人を大切にする

日常の中で完璧な基礎と専門性を身につけていたことが不思

議だった/神様がついているかのように成長し、才能を有した

者には人一倍の努力を行う義務がある事を具現していた/ブ

リリアントな音色、垢抜けしたリズ感覚/メンデルスゾーンの

ロマンを歌うに相応しく、パガニーニの閃光を自らのものとした

数少ないヴァイオリストだけに許された音楽/アンサンブルを

演奏していると桁が違いすぎると感じさせられた/最高のテ

クニック・深い精神生・音楽性・構成力・内的体験といったもの

の結合がみられた。/死はモーツアルトが神のもとへ連れ去っ

たと思うしか無い。

【幸子さんの人となり】

食通であり多彩な料理で人をもてなした/スキー、水泳から

野球、鉄棒、ボーリングをこなした/優しく、後輩をよく面倒み、

ザルツブルグでは日本の留学生の母のようだった/エキゾ

チックな風貌、キラキラ輝く大きな瞳/天真爛漫でお茶目だっ

たが、ヴァイオリンを手にすると別人のような鋭い眼差しに変

わり吸い込まれるような魅力を湛えていた/学ぶことも遊ぶこ

とも全力投球/物事の本質だけの世界に生き生きと生きる人

/筆まめ/みな内にしまって耐え、深い中心点から出てくる

恐るべき集中力/どんな時でも感情的にならなず、一言いう

と皆何も言えなくなった。

筆者からひと言。

早く父を亡くした幸子さんを音楽家として世界に輩出させた母

香織(かおり)さんの眼差しを思わない訳にはいかない。

幼少からの運動や遊び、学生時代の料理、円滑な友人間関

係などは、いずれも優れたヴァイオリニストへの全人的な養

育として意識されたものであろうと想像でき、大らかな中にも

厳しく困難な親子の日常が浮かぶ。

遠い目的地での成果の中で、突然訪れた幸子さんの急逝は

どんなに辛かったか、私などには想像もつかない。

それから30余年、失意に耐えられたお母様は数年前に亡くな

られた。

残されたお子、ヨナス・ルードナーさんはウイーンに於ける気鋭

のホルン奏者として活躍していることが伝わる。

またヨナスさんの父オラまたオーラ・ルードナー氏は、ウイーン

交響楽団のコンサートマスター,BBCほか交響楽団客員指揮

など活躍、経現在ウイーン・フォルクスオーパのヴァイオリン

奏者兼指揮者として活躍、度々来日されている。

長く仕舞っていた追悼本を取り出してこの度再読した。

作之助の音楽が死後90年近く経っても脈々と密かに、そして

輝かしく生きていることを喜び、この先へも希望を託したい。

小山作之助の曾孫のヴァイオリニスト、亡き中島幸子さん。

去る7月18日、海の日の祝日に卯の花音楽祭が上越市大潟区

で催されました。

大潟区出身で、荒城の月の瀧廉太郎を育て、夏は来ぬや川中島、

漁業の歌などを作曲した我が国の教育音楽の母と称される小山

作之助を讃える音楽会でした。

作之助の母はわたくしどもの高祖父、蘭学医杉田玄作の二女トヨ

で、作之助の弟で医師となった直次郎は当家に養子に入りしました

ので小生はその孫の一人、作之助は大叔父に当たります。

自分は作之助にいくばくか血縁ある身ですが、音楽の才能は無く、

卯の花音楽祭に際してわずかの寄附をさせて頂くだけ、あとは盆

に当家墓所の隣にある作之助の墓掃除くらいで、何もしていない

恥ずかしい縁者です。

ところで作之助に関する業績展示や顕彰事業は折々行われていま

すが、その子孫、特に音楽関係の後人についてあまり知られてい

ません。

実は直系の曾孫(そうそん・ひまご)に1949年2月27日上

越市大潟区生まれで、生後70日後に上京した故中島幸子(なか

じまさちこ)というヴァイオリニストがいます。

幸子さんは国立(くにたち)音楽大学付属幼稚園から同付属小、

中、高、そして同大学でヴァイオリンを学び、その間に久保田良

作氏にも師事しました。

※久保田良作:1928年-1997年のヴァイオリニスト、皇太

子徳仁親王のヴィオラ、ヴァイオリンの教師を務めた桐朋学園大学

教授。

幸子さんには以下のような輝かしい経歴がありました。

・1966年:学生音楽コンクール高等学校の部全国1位。

・1970年:第39回日本音楽コンクール2位。

・1971年:皇居に於ける御前演奏会に出演、海外派遣コンクー

ル入賞。

・1972年:ザルツブルグのモーツアルテウム音楽院のマスター

クラス入学、シャンドール・ヴェーク教授に師事。

・1973年:モーツアルト音楽祭にソリストとして出演。

・1974年:ヴェーク教授のアシスタントとなり後進の指導に関

わる。

・1975年:米国のマルボロ音楽祭に参加、同年東京でデビュー

リサイタル。

・1977年:パガニーニ国際コンクール2位。

・1976年からザルツブルグ・カメラータアカデミカ合奏団でコ

ンサートマスター兼ソリストを務めるようになる。

・1978年:ヘンリク・シェリング賞受賞。

・1979年:東京で二度目のリサイタル、また東京都交響楽団、

東京フィルハーモニー交響楽団と協奏曲を演奏(後にNHKテレビ

で放映)、NHKFM「夕のリサイタル」に出演。

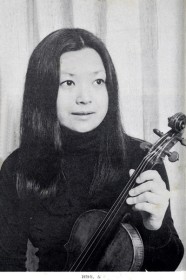

1979年、チャーミングな中島幸子さん31才のポートレート。

(ヴァイオリンと共に 中島香織1983年8月6日発行 から)

・1979年12月スウェーデンにてヴェーク教授の門下生だった

ヴァイオリニスト、オラ・ルードナー(オーラ・ルードナー)氏と

結婚。

・1980年:夫ルードナー氏およびリチャード・レスター氏と

「ザルツブルグ・ストリング・トリオ」を結成、ヨーロッパ各地で

演奏。

1981年:東京でトリオの演奏会、その後東北、四国、中国地方

の各地新聞社主催による演奏会に出演。

・1982年8月5日:ザルツブルグで長男ヨナス(陽)を出産。

1982年8月6日:長男出産10数時間後、突然肺梗塞を発症、

33才で夭折。

素晴らしい音楽歴を経て、新たな幸福に向かう時に何という悲運で

しょう。本当にこんなことがあったとは、とても信じられないこと

です。

次回はお母様が1983年8月に発行された幸子さんの追悼文集に

ついて掲載させて頂きたいと考えています。

合理的でユニークだった大橋巨泉さん。

「今日の話は昨日の続き 今日の続きはまた明日」。

これは1961年(昭和37年に予備校入学のため上京して以来、

学生時代を中心にしばしばラジオで聴いた番組の冒頭フレーズ

だった。

番組名は忘れたが、出演者は大橋巨泉、前田武彦、富田恵子

(草笛光子の妹さん)が中心のおしゃべり番組だった。

話し上手の面々が、毎夜時流の話題をまこと饒舌に語り合って

いた。

放送局は音楽番組が多かったラジオ関東という局で、巨泉氏ら

のおしゃべりに「さすが都会」を実感した。

その巨泉氏が亡くなられた。

氏には独特のポリシーがあり、一言で言えば見事な合理主義者

であろう。

シビアで無駄の無い金使い、多趣味を良しとする生活、社会の不

合理を嫌い、健康に対する科学的な理解など明快な人だった。

その氏は学生時代からジャズに明るく、雑誌の執筆、ラジオ出演

やジャズコンサートの司会など多方面で活躍された。

ジャズコンサートにはよく行ったが巨泉氏の司会は声が良くユ

ーモアがあり、同じ良い声の久保田二郎氏、いソノてルヲ氏ら

とともに人気があった。

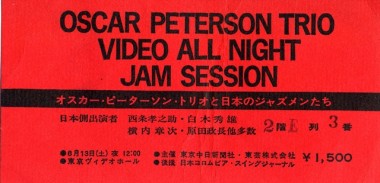

巨泉氏が司会をされたコンサートで忘れられないのに「オスカー

ピーターソントリオと日本のジャズメンたち」という、有楽町ビデを

ホールで行われた変わったコンサートがある。

(1960年代後半だったと思う

巨泉氏が構想、構成したと考えられる演奏会で、司会も同氏だ

った。

オスカーピーターソンの黄金トリオが最初に数曲演奏した後、ク

ラブなどを終えた日本人ミュージシャンたちが次々集まってきて、

トリオとセッションするという雑然として楽しい演奏会だった。

ちゃんとしたプログラムが有ったのか無かったのか、いきなりトリ

オが長々としたアドリブを演奏し終わると、虚を突かれた形の巨泉

氏は「今のは“On Green Dolphin Street”ではないかと思い

ますが、、、」と慌てアナウンスしたたのが印象に残っている。

テナーサックスの西条孝之助や松本英彦、ギターの横内章次、ピ

アノの中村八大や前田憲男、ドラムスの猪俣猛や白木秀雄、ベー

スの原田政長、名は忘れたが自分が好きだったトロンボーン奏者

ほか沢山のジャズメンが深夜から早朝まで入り交じって舞台に上

がった。

これも巨泉氏のアイディアだと思われたが、踊り場などに酒類が

売られ、演奏者もお客さんも一体となり夜が更けるのも忘れて楽し

み一番電車が出る時刻まで熱いセッションが続いた。

上掲のコンサートの切符。詳しい年が書かれていないが、

1960年代後半であろう、演奏開始時間が夜12時とある。

外国人ジャズマンのコンサートで、時に客としてきている巨泉氏を

見たが、賑やかなグループの真ん中にいつもご機嫌な姿があった。

若き日の「今日の話は昨日のつづき今日の続きはまた明日」。

その前田武彦、永六輔、大橋巨泉、特別に快活だった人たちが亡

くなっていく。

皆さん何事も自前で楽しみ、権力を嫌い、清々しく貴重な人だった

と思う。

楽しかった第15回卯の花音楽祭。

本日月曜日は海の日の祝日、午後に第15回卯の花音楽

祭が開催された。

上越市が輩出した音楽家故小山作之助を讃えて行われて

いる

音楽会が出身地の大潟区はコミュニティプラザで催された。

大潟区のオカリナやギターのアンサンブル、近隣を交えたコー

ラスに加えて折々ゲストが参加する。

器楽は技術のほか和声が高度化したり、曲調の陰影が深ま

ったり、素人の自分にも毎年進化を感じることが出来る。

コーラスでは大人のドラマティックさ、中学生の若人らしさ、

小学生の胸打つ純真さが真っ直ぐに伝わった。

ゲストのソプラノ、アルト、テナー、バスの四人の「よろずやリ

コーダカルテット」は唱歌から民謡、クラシックそしてピアソラ

までとても楽しかった。

上越教育大学大学院教授の後藤丹先生が編曲された「故

郷」と「夏は来ぬ」は、伴奏のピアノも美しく、卯の花合唱団

のコーラスはオーケストラを聴くようにこまやか、かつ壮大

だった。

演奏は編曲と指導者によって大きく変わる。

良くなればさらに楽しく練習出来るにちがいない。

音楽をする人を羨ましく思った。

本日は後藤先生と相席し、終了後樹下美術館でお茶をご一緒し

た。

音楽について、作之助について、お話は面白くためになった。

主催される実行委員会の皆様、後援のまちづくり大潟、大潟の子

どもを育てる会、大潟ボランティア連絡協議会の皆様、有り難うご

ざいました。

地域の慎ましくも暖かな音楽祭、また来年も楽しみにさせてくだ

さい。

夏、疲れを知らないこども。

雨模様の午前が昼になる頃晴れてきた。

一番小さな孫が来ていて近くの鵜の浜温泉海水浴場へ一緒

に行った。

知り合いの浜茶屋「みやこや」(海の家)でラーメンやおでん

などをゆっくり食べてから三才の孫は日本海初デビューとな

った。

初めは波に怯えて、帰ると言っていたが根気良い親が時間

を掛けて馴らすと、浮き輪無しで波に向かって行くようになっ

た。

鵜の浜は多少深めだが楽しみながら海の泳ぎを覚える事が出

来る。

監視所のアナウンスも適切だった。

さてこどもというのは本当にアクティブだ。

海から帰って昼寝をすると夕食前のひと時はダンス。

家にある卓上型蓄音機で1940年代のレコードを掛けてみた。

ベニー・グッドマン クインテットの「世界は日の出を待っている」が

回っている。

ユーチューブに同じレコード演奏がありました。

非常に早いテンポですが一生懸命腰を振って踊ります。

そのあとフリッツ・クライスラーのヴァイオリンでベートーベン

のクロイツェルソナタ第三楽章を掛けました。

やはりユーチューブにあった同じ盤の演奏です。

テンポに合わせてご機嫌でした。

“疲れを知らない子供のように”

はシクラメンのかほりの歌詞でしたね。

日本音楽コンクールに出場される少女。

本日夕刻外出から戻り車を降り立つと美術館からまことに妙なる

ヴァイオリンの音色が聞こえてきた。

樹下美術館の何処から聞こえるというのではなく、全体が鳴って

いる音だった。

普段カフェのBGMは小さいし、SP盤もこんなに鳴らない、音は

極めて本格的だった。

恐る恐るはいると、一人の少女が陶芸ホールでヴァイオリンを弾い

ている。

胸がすくような音がホールを自在に満たしている。

これはただ者ではない、一体誰なのだろう、そしてどうしたのだろう。

傍らにおられたご両親が、8月末の日本音楽コンクールに出場する、

弦楽器が良く鳴りそうな樹下美術館で一度弾かせてやりたかった、

と仰った。

絵画ホールで、中学二年生のSさん。

陶芸ホールのパガニーニのあと絵画ホールでバッハを弾かれた。

確かに樹下美術館はコンクリート一体駆体で残響が良く(良すぎる?)、

弦楽器の演奏に向いている。

陶芸ホールは角張ってやや閉鎖的な形状だが、広めなので音楽会

はそこでさせてもらっている。

一方、絵画ホールは小さいながら天井が複雑で高く、カフェにも陶

芸ホールにも音が行き、多様なピッチをこなし、もっと良いかもしれ

ない。

Sさんに絵画ホールで弾いてみたらと勧めると、バッハを弾かれた。

思う存分に歌い素晴らしかった。

絵画ホールの方が良かった、とご自分で仰った。

響き渡る自らの音のすみずみを究極まで聞き取られたにちがいな

い。

3才からというヴァイオリン、どんなに練習されたことだろう。

どうかコンクールではがんばって、と心から祈った。

演奏のあと、高鳴りを静められるように三人で夕刻の水田が見える

テラスに向かわれた。

新潟市からのお客様 カサブランカ スギゴケ取りと篩(ふるい)。

本日は新潟市から二組の方達にお寄り頂き感謝しています。

お一組はお母様とお嬢さん、熱心に作品をご覧頂き、お茶と食

事、そして庭を楽しまれ4時間近く滞在されました。

在来線で鵜の浜温泉一泊、犀潟駅から徒歩で樹下美術館へ。

「小さい旅」の母娘さんは、ほのぼのと過ごされていました。

もう一組さんはご夫婦、2011年に新潟市は知足美術館で行っ

た小生の拙作品展をご覧になり、一度当館を訪ねたかったと仰

いました。

5年前の縁が繋がっていて、遠くからお訪ねて頂き幸せでした。

新潟県は広く、県内とはいえ当館-新潟市は直線で100キロ

はあります。

皆様には遠くから本当に有り難うございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて樹下美術館の庭はテッポウユリが終わり、カサブランカが

南東の見落とされそうな場所で香り高く咲いています。

そして本日昼、スズラン、ミソハギ、アヤメ、トクサなどの場所で繁

茂するスギゴケの処理を試みました。

開館前の2月、この場所のコケ取りを掲載しましたが、根が沢山残

っていてこの時期雨をもらい再び広がっていました。

スギゴケはチビながら数㎝の根がありますので、今回は草刈り鎌

で土ごと削ぐように掘るように取ってみました。

肥料を含んだ表土もいっしょに削りますので、取ったものをそのま

ま捨てるのは大変もったいないのです。

すると見ていたスタッフが家から篩(ふるい)を持ってきて、これで

やってみましょう、という事になりました。

土が沢山付いたスギゴケを、まぶしながら篩に掛けて両者を分け

てみました。

↑篩(ふるい)取ったコケと雑草。落とした土は元へ戻します。

作業はとても旨く行き、安心して深めにコケをを削ぐことが出

来るようになりました。

反省点はただ一つ、篩にかける前に削ぎ取っものを乾かせば、

さらに旨く行くと思いました。

スギゴケは長く頭痛の種でしたので、篩は強い味方になりまし

た。

お客さまが来られ、中断しましたが苦しみが楽しみに変わった

次第です。

↑洗った篩、昭和45年度新調と書かれていました。

(しばらくお借りします)

庭仕事とは言え所詮素人の行い、今にして農家の古い道具の世

話になり一種幸せな気持ちがしました。

黄金オニユリ 団体に備えて。

日中は時折陽がさすが、夕方~夜間に降り時には激しい。

樹下美術館の庭でテッポウユリが終わり、キキョウが盛りを迎えつ

つある。

その中にあって黄金オニユリが可憐な姿を見せている。

黄色が淡泊で全体が可憐。

黄金オニユリの名は仰々しくてこの花にはまったくそぐわない。

話変わって、秋に向かって樹下美術館に珍しく団体さん(最大

で40人など小規模ですが)の予定が幾つか入っています。

展示鑑賞で問題ありませんが、大人数のお茶に備え、隣接の自

宅も対応できるよう一部改装し保健所の許可を受けてあります。

包丁を研いで食べた熊本産のマンゴー。

地震以後、熊本県の農産物に目が行くようになり、この度ネットで

同県のマンゴーを求めた。

サイズは14,5×9,5㎝は普通サイズだろう。

指で押すとほんのわずかへこむ。

念入りに包丁を研ぎマニュアルに従って切って盛った。

外周を皮に沿って包丁を入れ、縦3本横5本の切れ目を深くつける。

夢のような2人分(一個の半分)のマンゴー。

(ペーパータオルを半分丸めて底に敷き盛り上げました)

紅茶を入れて食べたが、濃厚で滑らか、喉が痛くなるほど

美味しかった。

昨年3月から止めたアルコールに代わって四季折々の果物

を以前にも増して楽しめるようになった。

この度は1人1490円で包丁研ぎから切り盛りまで楽しめ

ました。

マンゴーは完熟で届けられますので、なるべく早目に食す

のが良いと思いました。

赤ちゃん、こどもの成長、自然。

選挙の日、投票の帰りにすれ違った若い女性は初めての

投票、と言って手を振った。

子供時代、ワクチンでいつもワアワア泣き叫んでいた人だ。

この人とそのお子さんの幸福のために投票するのだと思った。

それはまた50年100年、そのずっとずっと先までの幸福。

つまり可愛い赤ちゃん、こどもの成長、清々しい自然。

3つの健やかな永遠のために何を選べばいいのか、

自分の先は長くはないが、感じたり考えたりしていきたい。

つゆの合間の過ごしやすい日だった。

新潟市で6年ぶりの母校同窓会。

午後から母校の新潟支部総会に参加した。

毎年行われているが、私は6年ぶりの参加だった。

曇天の空が新潟市へ付く頃は晴れ間を見せるようになった。

午後3:30から総会、母校教授による有益な講演そして懇

親会と続いた。

開始までのわずかな時間、信濃川の堤を歩いた。

やはり新潟市では船を見たいし撮りたいが、時間がなくここで引き返した。

↑母校のオリジナルプレミアムワイン、赤白(2009年限定もの)。

学校がワインを有しているなど珍しいかもしれない。

昔から一種ユニークな大学だったが、オリジナルワインとはびっくりし

た。

学生寮が山梨県にあったためワインのほかオリジナルミネラルウオー

ターもある。

6年降りの参加だったが、一昨年大臣表彰を受けたというので記念

品を頂いた。

↑新潟市夕刻の風景、やはり都会だ。

次第に遠い街になったが、その分訪ねると懐かしさがこみ上げる。

懇親で何かと気遣ってくれる馴染みの後輩、颯爽として利発そうな

若い医師たち、健康な超先輩達、みな嬉しかった。

なにより来賓の学長および同窓会長の報告から休み無く発展を続

ける母校の内実を知り、心奮い立たせられた。

写真はいずれもコンデジ(キャノンパワーショット30Xでした)。

ヒヨドリの早すぎた巣離れと親の対応。

診療所と美術館の庭ともにヒヨドリが巣を懸けていた事を

一昨日書かせて頂いた。

本日昼、美術館の庭の巣の写真を撮っていると突然ヒナ

が飛び立ち、すぐ近くのツツジの茂みにかろうじて止まっ

た。

ひらひら、ぱたぱた、落下するような5メートルの飛翔。

しばらくすると反対側のツツジへ7,8メートル水平に飛ん

だ。

鳴けば親鳥が気づくはずだが、じっとしてている。

すぐ近くに既に巣立った別のヒナが居て、親鳥たちはそち

らの給餌に夢中だった。

↑こんな所でまあ可愛い、と庭仕事をしていたスタッフが

見に来る。

丸囲みの所にヒナがいる。

子は私たちを警戒して鳴かないのであろう、茂みでは鳴か

なければ親は気づかず餌ももらえない、ひとまず皆で遠ざ

かることにした。

しばらくすると今度はほぼ水平に10メートルほど飛び、モミ

ジの若木に止まった。

それが親の目に止まったのか、つがいが来て大声で叫びな

がらヒナの周囲を飛び回る。

ヒナは枝の高いところへ足を使って少しずつ移動した。

餌を与えるのかなと見ていたが、何もくわえず近づいた

親がきびすを返してパッと飛び、間髪を入れずヒナが

続いた。

そのまま飛んで遠くの木立へ消えた。

思うに、人がいる低い所の給餌は危険とみて、安全な

場所へ誘導したように見えた。

突然のおぼつかない巣立ち、

「この子には餌より安全を」。

親の判断と反射的に従った子。

親も必死、子も必死、普段何かと威張っているヒヨドリだ

が、良い場面を見させてもらった。

1号なのに「猛烈」に成長した台風 少ない小鳥?多いヒヨドリ?

日中、風が強く暑さが厳しかった日。

記録的な遅さで発生した台風1号が夕刻のNHKTVニュース

のトップで報じられていた。

発生数日にして100hPa余も気圧を下げたのだから驚異的

な発達ぶりだったにちがいない。

本日、三階級の強さ表記で最強の「猛烈な」台風の冠が付き、

1号にしては記録的なことらしい。

西北西の進路で台湾を目指し、与那国島など先島列島を巻

き込む予想図が示されているが、今後どうなるのだろう。

ただこの度の台風は、乾燥続きで全国的に切迫した水不足

の助けとして期待もされている。

お天気の恵みと災いはいつも表裏一体、少しでも良い面もあ

ればと思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

話変わって一ケほど月前、「今年は小鳥が少ないようだ」とあ

るお客様から聞いた。

確かに春先にツグミ、カシラダカ、モズ、ジョウビタキ、雀、メジ

ロ、コムクドリ、カワラヒワ、シジュウカラなどで樹下美術館の

庭と水盤は賑わい、よく写真も撮った。

ところがその後、連休の頃からか意外なほどひっそりして経

過している。

但しヒヨドリだけは良く見ているし、鳴き声も賑やかだ。

ツバメは普通通りのようだが、ほかはどうしたことだろう。

昨日大潟水と森公園の方が来られ、「小鳥が全体的に少なく、

特にメジロが少なかった」と仰っり、ヒヨドリだけは多いとも話さ

れた。

少なく感じるのは、普段うるさいムクドリまでもそう思われる。

何故だか分からないが、

●今冬~春、飛来していた冬鳥が多すぎて餌を減らして帰っ

た。

●ヒヨドリが多すぎてほかの鳥を追い出してしまった。

(とにかくこの鳥は威張りん坊で縄張り意識が強い)

●他所は普通であり実はいつもと同じ、などが考えられる。

ちなみに以下は、もしやと思い診療所と美術館の庭を観察し

て見つけたヒヨドリの巣です(撮影は本日昼)。

↑上掲の巣の近くにいたヒヨドリのヒナ(若鳥)。

チ、チ、 チ、チ、と細く金属的な鳴き声で親鳥に餌を

せがんでいる。

↑美術館のモミジに作られていたヒヨドリの巣。

この周囲でも数日来若鳥たちが盛んに飛び交っていた。

いずれも人との距離が異常に近いが、今まで気がつかず、

巣作りと子育ては極めてひっそり行われていたようだ。

巣に気付いたのは鳴き声によってで、ヒナまた若鳥は大

型ながら親と違って鳴き声は虫の音のように小さく、分り

ずらかった。

この鳥の柔軟なことに、大きいのにホバリングを行い、椿

の蜜を吸う器用さを有している。

虫、果実も食べる雑食性を併せると、趨勢が続く場合、強

すぎて生態系への影響は如何?と懸念される。

これらは全てエルニーニョ現象のお土産でしょうか、杞憂

であれば良いのですが、、、。

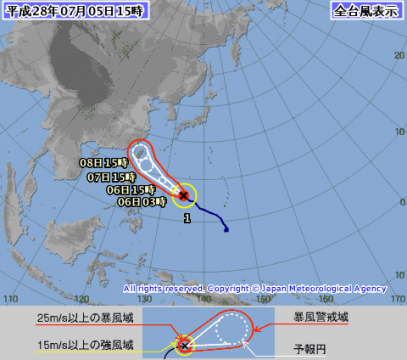

記録的に遅い台風一号が発生している。

6月に、今年は台風が来るのが遅いと書かせて頂いた。

それが今月3日午前、第1号が発生したと気象庁が伝えていた。

統計が始まった1951年以降、第1号が最も遅かったのは1998

年の7月9日、今年は二番目の遅さの記録ということ。

現在台風はフィリッピン沖東を発達しながらゆっくり西北西(大陸方

面)へ進んでいる。

本日7月5日午後4時45分 中心気圧955hps、中心付近の最大

風速40m(気象庁)。今のところ日本をそれるように西北西に向かっ

ているようだ。

半年間、台風が無かったが、残り半年に次々と来るのでは困る。

ああ先人、佐渡に骨を埋めた都会の女医さん。

先日、佐渡へ向かう汽船待ちという東京のご家族が当館にお

寄りになった。

お孫さんご夫婦と一緒の高齢のご夫婦、93才の老紳士は可

愛い犬を連れ、庭を巡られた奥様には、羨ましいと仰って頂い

た。

別れ際にお会いしただけだったが、ご自分の早稲田中学時代、

會津八一の講義を聴いたことがあると仰った。

カフェに會津八一の本があったことからそんな話になった。

それから一週間ほど経って、思いも掛けず會津八一の本が8

冊送られて来た。

同封のお手紙からご本人は長年地域に尽くされた大正生まれ

の産婦人科医だった。

激変する経済と社会、大陸進出、太平洋戦争、戦後の大混乱。

荒波に翻弄される進学事情、兵役、仕事、家庭の様子が垣間

見られる。

大正生まれの方達は苦労されている、とはかってある僧侶がし

みじみ語った言葉だ。

↑我ら新潟県民の誇りの一人、會津八一の関連書物。

幾冊かの本から八一が如何に教え子たちから敬愛されたか、が

分かる。

書物は適時カフェの図書に入れさせて頂くことにしました。

お手紙に、自らの出兵を前に訪ねた奈良薬師寺のことと、八一の

短歌がしたためられていた。

末尾に、時代の波に押される如く昭和15年に東京から佐渡に渡

り、僻地医療に携わり平成14年89才で同地に骨を埋めた女医

である姉の記載が見えた。

この度の佐渡行きは彼女が眠る羽茂の祭と墓参りが目的だったと

いう。

戦時下の医師達は次々軍医として出征したため、地域は極端な医

師不足に見舞われたはずである。

姉君は帰郷の機会を失いながら、無医村化した佐渡で60余年間、

最後まで献身的な医療を遂行、昭和52年に勲五等宝冠章の叙勲

を受けられている。

傍ら手紙主の学費も支え、恩人に値する存在だった。

ハイヒールで颯爽と都会を歩いた女医さんは、羽茂において袴に

下駄の往診姿で納棺されたという。

思いもよらぬ先人の足跡を読み目頭が熱くなった。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 雪大根を頂いて 豪雪と冬鳥の動向 選挙以後昨今の頭痛。

- 本日ロッテアライリゾートで。

- 午後揃って姪が訪ねてきた。

- 今年の陶芸展示は「現代茶碗展」です。

- 県立大潟水と森公園でグレートピレニーズを連れたA氏と出会う 選挙が決着して。

- 雪と車 そして選挙。

- 直江津、無印良品で。

- 2月の好天、期日前投票。

- 新たな倉石隆作品「節句」。

- 本日誕生日だった。

- 最近の妻の料理から、夕食。

- 道路を歩く雌キジ三羽。

- 大雪のなか髙田大手町6「浮遊のいえ」に一泊した。

- 道路に出てくる野鳥。

- 早起きは何文の徳になったのか ザクロとハクガン。

- 長くなりそうな本物の大寒。

- 今年の倉石隆展はやって来た作品「少女」を囲んで。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月