倉石隆

長野市からの団体さんと倉石隆の作品。

昨日午後長野市からバスで美術愛好家の一行18人様が来館された。皆さま全て女性のお客さまだった。皆さまは熱心に集中され倉石隆の絵画、齋藤三郎の陶芸を観て頂いた。

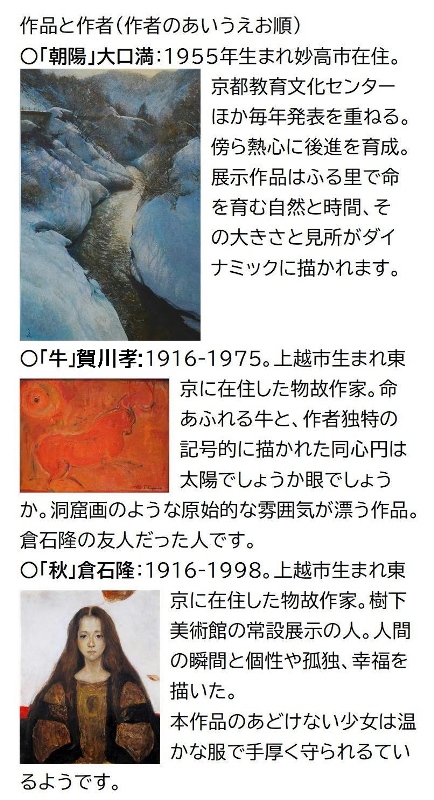

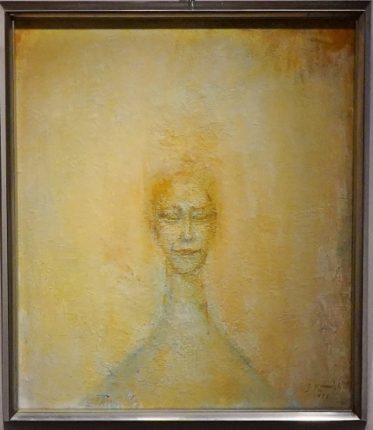

特に今年の絵画は「男性像」では、人物は勉強したり、一所懸命だったり、不安にかられたり、大きくみせたり、おどけたり、詩人になったり、決意したり、孤独に身を置いたりする。皆さんのご主人や周囲の男性を思い浮かべながらご覧になるせいか、とても良い反応を示される。

倉石氏の人物画はモデルを掘り下げ自らを投影し、あまつさえ自画像としても描くため作品には深々とした余韻や真実みがあり、結果として観る方の良い反応につながるのではないかと思われる。

集中して頂き有り難うございました。

集中して頂き有り難うございました。

可愛いシーマ観光バスを見送る。

可愛いシーマ観光バスを見送る。

お天気に恵まれ有り難うございました。

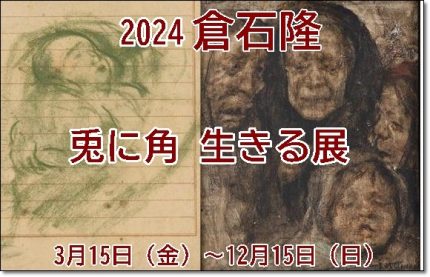

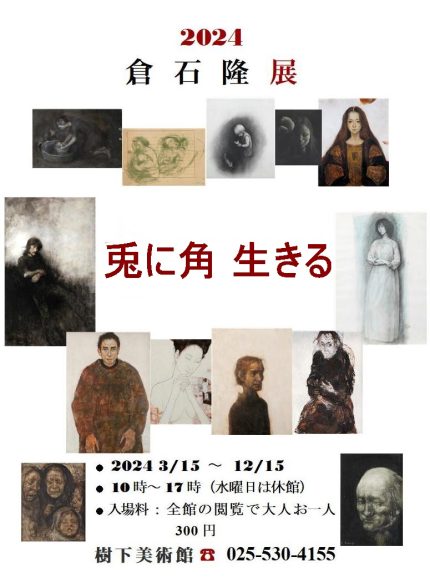

今年の倉石隆の展示「兎に角生きる 展」の仕度が終わって。

開館して18年目の今年、倉石隆の展示準備が終わりました。

今年のテーマは「兎に角生きる」です。果たして作品がテーマに添っているか、倉石氏はそのつもりで描いたか、私には確固たるものがあるわけではありません。

ただ開館して17年が過ぎ、一種はたと気がついたのが、かなり多くの作品は尊大な(偉そうな)雰囲気や主張があるわけでは無く、氏の周辺で生活している人々の「普通さ」を一生懸命に描いているのではないかということでした。

人生になにがしか目的や目標はあろうと思われます。しかし知る限り、普段その日々は「兎に角生きる」の連続なのではないでしょうか。

大家が好んだ美人モデルや舞妓さんに踊り子さんなど鑑賞を伴う特別な対象とは異なり、ひごろ駅や街中で見かける人たちの「生活感」や「普通さ」を敢えて「肖像」として描こうとする。これは挑戦であり、一面容易な仕事ではなかったのではと思うのです。

現実にそれをする時、作者の技術もありますが、なにより自身が如何に真剣に周囲の人(自分を含め)を見てきたかが問われたのではないでしょうか。

時として人は「孤独」かもしれません。しかし作品を架け眺めますと、日々精一杯「兎に角生きる」点でみな一緒という「共通項」が浮かび「安心」が生まれるように感じました。

わずか12点の展示です。ご覧頂ければ有り難く存じます。

裏の桜に来ていたカワラヒワ。

本日午後、外は暖かく鳥たちの声が聞こえていました。温かくなると早速現れる小鳥たちは今まで何処にいたのでしょう。

今年の倉石隆の展示。

作品点数がやや少なく展示場も狭い倉石隆の絵画。毎年一定の趣向を決めて展示するには智恵をしぼらなければなりません。

2011年まで5年間は特定のテーマを決めずに展示。その後毎年何らかのテーマ(趣向)で開催してきました。それらを眺めますと、男女、お嬢さん、挿絵、自画像と自己投影像、細長い絵、瞑目する人、カリカチュア風、朱色シリーズ、男性シリーズ、男女、多様性シリーズ、デッサンなどがありました。

スペースが狭いことに助けられなんとかクリアしてきましたが、アイディアが浮かぶとほっとし、ある意味楽しい作業でもありました。

さて今年の倉石隆のテーマです。氏が描いた人物は赤ちゃんからお年寄りまで一定の幅がありましたので“揺りかごからお年寄りまで“などを浮かべていました。するとこれでは羅列に過ぎず深みに欠けるように思われました。

そこであらためて候補の作品を眺めますと人物たちに“精一杯生きている印象”が濃く浮かび上がってきました。

その結果タイトルは「兎に角生きる」に決まり、うぶ湯や抱っこの赤ちゃんからお年寄りまで13点を選びました。

同ポスター、チラシファイル。

昨年12月、ある動画の対談で辛さを抱えながら生きるのは仕方が無いとして、かってボストンマラソン優勝、メキシコ五輪2位ほか数々の大会で優れた成績を残した君原健二選手の言葉が紹介されました。

氏はレース中、あまり他者との競争を意識せず兎に角「次の電柱まで走ろう」のくりかえしだったというのです。これを聞くと首をふりふり喘ぎながら走る君原選手が浮かびました。

ああそうかもしれない、確かに人生になにかしら目標はあってもその日々は“差し当たりあそこまで”を精一杯繰り返しているだけかもしれない。

倉石隆の人物たちにもそれが感じられ、それぞれの日々を生きる中で、ふとその手を離した時の表情に普段の生活努力が滲じむように浮かぶのを感じるのです(赤ちゃんにも、少女にも、大人にも、老人にもです)。

「兎に角生きる」あるいは「兎に角生きた」。年を重ねると、生活は余計そのように瞬間的な感覚の連続であるかのように思われてくるのですが、皆さんは如何でしょうか。

読書「宮沢賢治のこころ」 柿崎海岸 来館したU君 田と朝日池の白鳥。

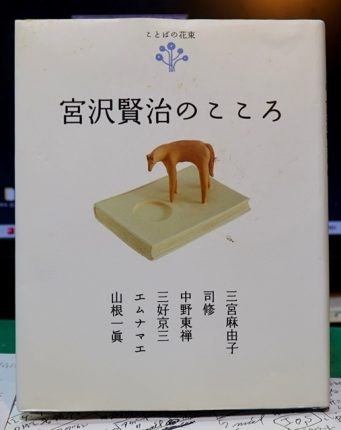

本日休診の木曜日は午前9時に起きて「宮沢賢治のこころ」という本を読んだ。本は先日の上京時に持参し往復の新幹線や夕食前などの時間に読んだ。

著述家や画家など6人の賢治ファンが書いた本文が150ページと比較的短く一通り読み終えていた。

しかし一読ではみな忘れてしまうので一旦読んだ本も2、3回また読むようにしている。

この度は画家・作家・装丁家・絵本作家の多彩な司修(つかさおさむ)さんの「詩は童話、童話は詩」のセクションの2回目を読み始めた。

氏は樹下美術館の画家倉石隆と同じ主体美術協会に所属されているご縁で2010年9月に当館で講演をして頂いている。

心の奥底に照らされる氏の物語は画家らしく複雑な遠近法のようであるが、時に伝聞から俯瞰、そして接写へと及び、そこから対象を突き破るように深く入っては飛ぶように出るなど不思議な次元や距離を体験させられる。

まだ二度目の途中なので何とも言えないが、賢治の本(特に詩は)は難しいのと司氏のところが面白いので繰り返し読もうと思っている。

さて10時を過ぎて柿崎海岸へ行った。柿崎は何十回どころではない、数百回も歩いたのではなかろうか。殆どテトラもなく砂浜が残っているので私には海と言えばここしかないという感じだ。

海岸は東西でかなり様子が異なる。たいてい真ん中辺より西を歩くが東側に比べて砂浜は広くシーグラスは多い。一方東側は西側より砂利が大きく砂浜の背の崖は高い。上掲写真は西側で、まばらな高齢の釣り人が一斉に帰るところだった。

海岸は東西でかなり様子が異なる。たいてい真ん中辺より西を歩くが東側に比べて砂浜は広くシーグラスは多い。一方東側は西側より砂利が大きく砂浜の背の崖は高い。上掲写真は西側で、まばらな高齢の釣り人が一斉に帰るところだった。

3700歩あるいた後美術館に向け新井-柿崎線を走った。柿崎地区で白鳥の群を見た。

小さな群を見ていると次々にほかから降りてくる。白鳥といえば雪上で見る事がほとんどだが、今年は雪の無い黄色の刈り田にいる。稲には二番穂が沢山ついているので今年の水鳥はお腹いっぱい食べているのではなかろうか。

小さな群を見ていると次々にほかから降りてくる。白鳥といえば雪上で見る事がほとんどだが、今年は雪の無い黄色の刈り田にいる。稲には二番穂が沢山ついているので今年の水鳥はお腹いっぱい食べているのではなかろうか。

美術館に戻ると中高の同級生U君夫妻が顔を出してくれた。息子の中学時代の校長で世話になり、ほどよい加減で寄ってくれる。

氏は僧籍を有しているので、何故一向宗は一揆を起こしたのに浄土宗は無かったのかなどと無茶苦茶な質問を許してもらい、近いうちに食事を一緒にしようという話になった。

さて去る11月6日の本欄で例年「朝日池」をねぐらとする白鳥が隣の「鵜の池」にいるのを不思議に思って書いた。しかるに本日夕刻に訪れた鵜の池はサギが並ぶだけだで白鳥の姿は無かった。

一方隣の朝日池では、

ゴルフ場のホテルの明かりが一部灯っていている。だがこれ以上遅くは暗くて撮影は無理だった。

ゴルフ場のホテルの明かりが一部灯っていている。だがこれ以上遅くは暗くて撮影は無理だった。

一昨年から12月下旬の短い時期、ホテル全館に明かりが灯り、ある種絶景的な眺めが出現した。今年はどうなるだろう。ぜひとも再度まばゆい湖面を見てみたい。

それにしても鳥たちは鵜の池と朝日池をどのように使い分けているのだろうか。

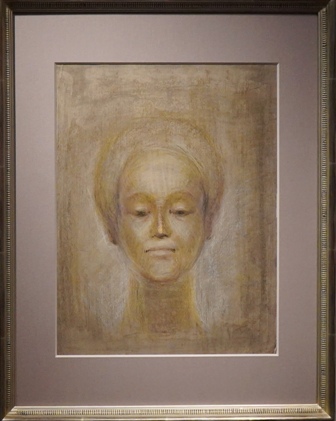

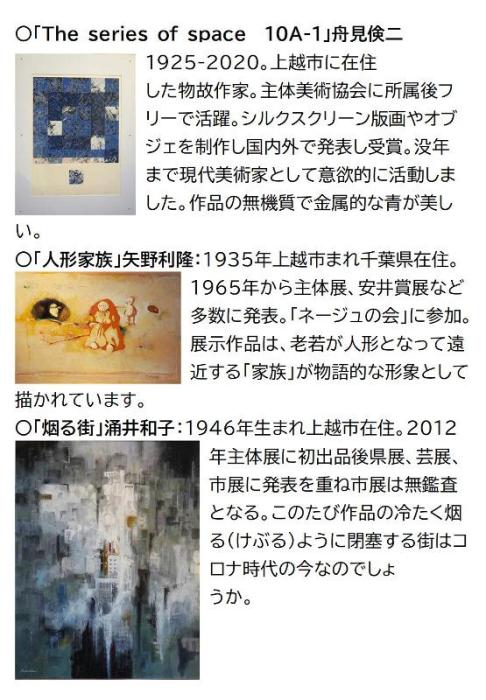

「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介 その3 積乱雲から土砂降り。

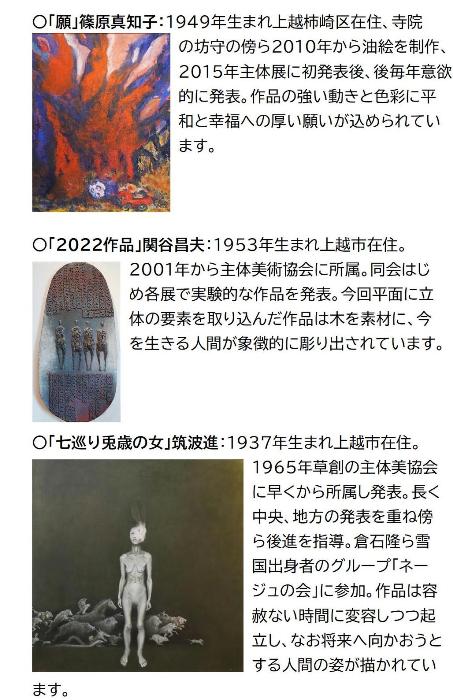

本日「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介が三回目。これで全員のご紹介になります。

このようにして作品について書いたり作家さんの内面を覗くことは難しい仕事だなあと感じました。

わずか9点ですが、個性的な作品ですので、遠くで眺め近くへ寄って構図、形や線、素材、色づかい、描き方、さらに作家さんの息づかいや人柄、作品の意味などを自由に想像してみるのも楽しいのではないでしょうか。

午後しばらく晴れて大きな積乱雲が出ていたが、5時半頃から土砂降りになった。

二時間もしないうちに土砂降りになった。

「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介 その2。

本日は11日に引き続き展示中の「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」から、簡単ですがさらに3点、三人のご紹介です。

作品の解釈、感想は観る人それぞれにゆだねられますが、ご紹介が何かの手がかりになるなら有り難いです。

暑さ厳しくコロナ激しい夏です。

そんななか遠方からお訪ね下さる方もいらして感謝しています。過日は小杉放菴記念日光美術館 の学芸員の方が来館されました。齋藤三郎ゆかりの人々展をご覧頂き、心ばかりの小杉放庵コーナーをお褒めいただきました。本当に有り難うございました。是非貴館をお訪ねさせてください。

「ふるさと上越 主体美術協会の人々展」のご紹介その1。

昨夜は来館者さん向け配付資料、新たな案内葉書などをこしらえプリントしているうちに日をまたいでしまい、午前3時に寝た。

そして目が覚めると12時近く。あれれ、妻は起こしてくれないし、今日は患者さんが来ないので昼まで寝かされたのかな、と時間感覚がはっきりしない。

ああ休日なんだ、と分かったものの配付資料を届けなければ、来館者さんは手ぶらで観なければならない、、。慌てて美術館に出る。

ちょうど主体美術のお仲間が大勢いたしていたので手渡し。若干お話をさせていただいた。筑波先生が引率された皆さまは熱心で、聞こえるお話も面白い。前後に20名ほどの来館者さんが見え、「ふる里上越 主体美術協会の人々展」は樹下美術館にしては良い初日だった。

今後毎回3名の作家さんと作品をご紹介して行きたいと思います。

本日は以下の三点と作者の概要です。配布資料からの勝手な私見をどうかお許しください。

昼まで寝たお陰で体が楽になった。

9月20日までの展示です。どうかお暇をみてお楽しみ下さい。

東京からお見えになったお客様。

昨日は清々しく晴れたかと思えば本日は寒い曇り空から雨に変わりシトシトと止まない。変わりやすいお天気が続き、本日は大型連休初日になった。

その晴れた昨日、東京からある方が訪ねて来られた。かって倉石隆氏が都内、厚生年金会館で続けられた絵画教室の生徒さんだった人は、本当にふとしたことから当館のことをお知りになり、早々にお訪ねくださった。

コロナへの気遣いからわずかな滞在時間だったが、お聞きしたお話しは貴重だった。すらりとしてシャイ、俳優のような容貌、厳しい制作姿勢、勉強家、物識り、作風の変遷、仲間との交流と楽しみ、尊敬とあこがれ、、、。

小生がお会いした倉石氏はすでに病床の人になられていた。しかし昨日のお話中、氏が何度も生き生きとして現れるのを錯覚した。

最初のころの教室で、

“漠然と絵を描いてみたいだけでは駄目、何を描きたいのかがはっきり意識されなければならない”と話されたという。美しいだけの絵は苦手だと述べられた倉石氏らしい厳しい言葉だと思った。

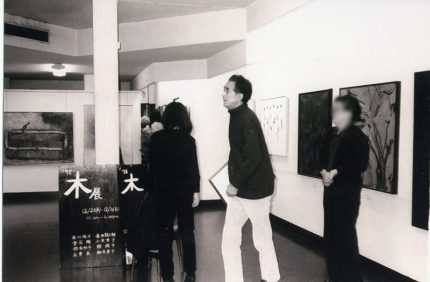

お持ち下さった在りし日の倉石隆。

お持ち下さった在りし日の倉石隆。

氏主宰教室の作品展における氏(銀座の画廊にて)。

※樹下美術館館長の責任に於いて写真を掲載いたしました。

お客様は道中目にした残雪の妙高山の素晴らしさ、当地の環境の良さを口にされ、拙館をお褒めくださった。

そして本日はゴルフをした。朝早くからスタートしたため雨降り前の妙高山や大毛無山を見ることが出来た。

どういうわけか成績はさっぱりだった。

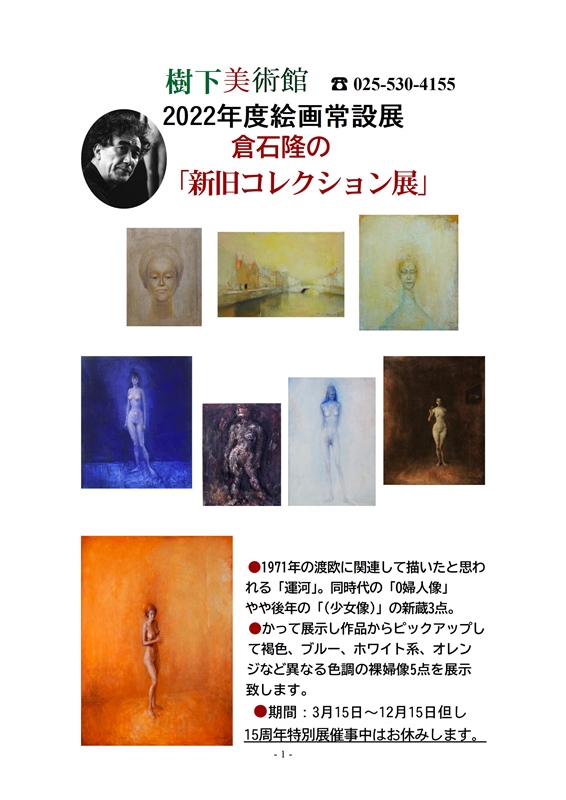

明日開館 倉石隆の新旧コレクション展 DNAの深い願い。

明日2022年の開館になりました。

上越ゆかりで我が家とも少しゆかりがあった陶芸家と画家を常設展示する樹下美術館。開館以来15年テーマを決めて展示してきました。

テーマを決めるのは大変でしょう、と訊かれることがあります。しかし大して思い悩むこと無く、前年中にアイディアが浮かぶことが多く、それを考えるのは楽しみでもありました。

今年の絵画は倉石隆の「新旧コレクション展」です。昨年新たに3点作品が加わったので決めました。

1点は美術店から2点は寄付に相当する収蔵でした。

幸い当館の絵画展示場は10メートルほどのささやかな湾曲壁ですから、あとは旧蔵作品を何点か架ければ良いことになります。今年は色調の異なる「裸婦」を5点選んで架けた次第です。

以下新たな3点です。

爽やかな「運河の風景」。

爽やかな「運河の風景」。

二人の人物は個性を描こうとする倉石隆らしく生き生きとして、そこに実在するように感じます。

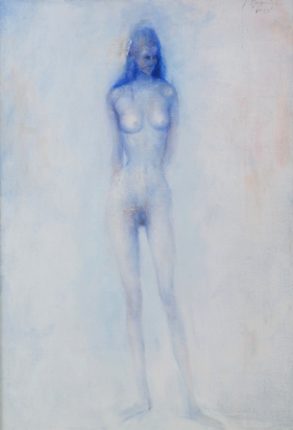

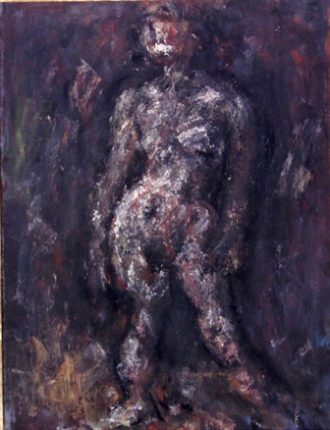

以下は旧蔵の裸婦たちです。

こんなに青い裸婦像とは。

こんなに青い裸婦像とは。

使われている赤にいっそう温かみを感じます。

朝の光の中でしょうか。

朝の光の中でしょうか。

高価なオレンジ色(バーミリオン)を大きな画面一杯に使った裸婦像。

高価なオレンジ色(バーミリオン)を大きな画面一杯に使った裸婦像。

終戦後、わずかに残った絵の具で描いた上京前髙田時代の作品です。

終戦後、わずかに残った絵の具で描いた上京前髙田時代の作品です。

精一杯力強く描いています。

皆さんはどの裸婦像が良いでしょうか。私はブルーやバラを持った茶色が特に気に入っています。

ロシアによるウクライナへのむごたらしい行為が続いています。

強力な権力と軍隊をもった人間が、異常な愛国心と自己愛の拡大に取り憑かれて悪の限りをつくす。

ウクライナ民謡「月の歌」

何年か前の動画で、涙ぐむ人も見えます。

こんな善良な人達の国を壊滅させようとするとは。

祖国、民族に誇りや愛を抱くのは当然です。

しかし個々は1から10まで100%その内容が同じでないのも当然で、それはDNAの長く深い願いにほかなりません。

ちょっとした個人個人の違いがエネルギーや文化や智恵のみなもととなり、全体としての豊かさと成長をもたらすのでしょう。

この度のような他を許さず、祖国・民族を自己愛的に同一化したい欲求は、底に近親相姦的な側面をはらむ。それは外観の勇ましさとは裏腹に実は自他を幼弱化させ、往々にして個人や祖国を危うくするはずです。

これらは自己壊滅を避けようとする慎重なDNAのブレーキにちがいありません。

長くなりましたが、

開館の仕度をしていますと、毎日何組もの方達が「まだですか」と、お見えになりました。

お待ちかねのカフェが整い、暖かさで庭のクリスマスローズの開花も進んでいます。

どうかいらして下さい、心からお待ち致してます。

2022倉石隆の絵画常設展示のご案内。

今年の絵画展示は倉石隆の「新旧コレクション」。あまり普通に無いタイトルかもしれません。

昨年幸運にも3点の倉石作品が収蔵され、そのお披露目を兼ねて収蔵品の裸婦像から似た雰囲気の5点を選んで一緒に展示することに致しました。

会期は開館の年3月15日(火曜)~閉館の12月15日(木曜)。但し15周年記念展示に際してはお休みさせて頂きます。

その人らしさを一生懸命描いた倉石隆らしい作品のほか、1点ヨーロッパの風景「運河」が明るく入りました。

その人らしさを一生懸命描いた倉石隆らしい作品のほか、1点ヨーロッパの風景「運河」が明るく入りました。

どうかゆっくりお楽しみ下さい。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 次第に晴れた日曜日、午後の大潟水と森公園と夕刻の朝日池。

- 落雪のなかでラベンダーが頑張っていた。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その2 この先が冬本番。

- 樹下美術館カフェの落書き帳から その1。

- 外れた予報、当地の冬はおもちゃではない。

- 寒波前の冬鳥たち。

- 届いたサントリーフラワーズのお花。

- 年末旅行最終日は岡山市から旧閑谷(しずたに)学校へ。

- 備前高梁で見た蔦屋、スタバ、図書館、そして駅の複合。

- 年末旅行3日目は吹屋のベンガラ色の街と吹屋小学校へ。

- 年末旅行3日目の備中高梁(びっちゅうたかはし)駅周辺。

- 12月29日午後は岡山市池田動物園へ。

- 12月28日滋賀のご夫婦と夕食、翌日は青蓮院と長楽館。

- 新たな年が明けました。

- 今年下半期(8月以後)の皆さまのお声から一部を掲載致しました。

- 二つの話題 「ブルーカラービリオネア」とローラさんが農業。

- 遅くなってしまいほぼ鳥の写真です。

- 出てきた紛失携帯。

- 週末の上京 カーヴ・デ・ランパール 「良寛の書簡」特別展。

- ハリハリ漬け 今夕の食事。

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月