花鳥・庭・生き物

昭和の日の休日 先へ進む花 懸命に酸素を運ぶトラック。

連休初日となる本日休日は昭和の日、ということだった。

昭和時代の期間は実質62年と14日になるという。私が生まれたのはその四分の一ほどの前期に相当する期間だから、遠い時代の出生者ということになる。

自分が中学校に入学した時、今の私の年令に相当する人は明治9年生まれだ。何とグラハム・ベルが電話を発明した年らしい。

だから今年中学へ入った孫の一人にして見れば、私などは(私にすれば)、もはやはるか歴史上の世代に属していることになろう。

あらためて昭和、なかんずく自分は古いと感ずる。

だが現在、ノスタルジーなど許さぬとばかり強力なウイルスに囲まれてしまった。昨年の今ごろ、いや今年の正月に、だれが今日を予想しただろう。

困惑の日々にあって、以下は本日午後の樹下美術館の庭です。

八重咲きイチリンソウ、黄花ホウチャクソウ、白ヤマブキ、エビネ。

私たちの混乱を傍目に、「お先に」とばかり咲き誇っていました。

風で落ちたか、たぶんジュウカラの巣。

風で落ちたか、たぶんジュウカラの巣。

新しい巣をちゃんと造ったのだろうか。

忙しい鳥がこんなに手の混んだ物を作るとは。

ベンチに座ると高速道路をトラックが忙しく往来していました。

ベンチに座ると高速道路をトラックが忙しく往来していました。

行き交うトラックは呼吸困難の国を救おうと、懸命に酸素を運んでいるように見えました。

森のトマト畑 その2 日曜日の外気。

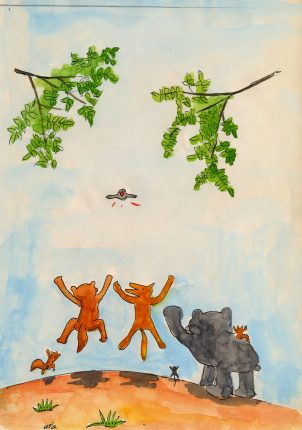

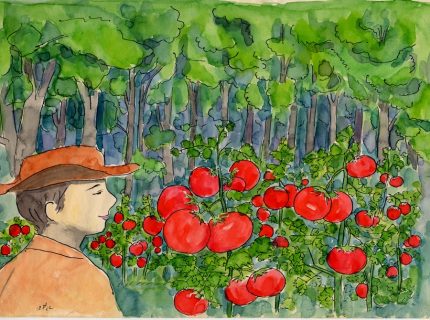

太陽のかけらを取ってくると言って飛び立ったカラスは挑戦に失敗。かわりに美味しいトマトを持って帰って謝ろう、と決心するくだりまで、前回トマト畑その1に掲載致しました。本日は続きです。

5 まちにまった太陽

ぐっすりねむった次の朝、カラスはトマトをくわえると森をめざしてとび立ちました。山こえ川をこえてとびます。ようやく動物たちの森が見えてきました。

「もうすぐだ」森でさいしょにカラスをみつけたのは小リスでした。とおくのカラスは、何か赤いものをくわえています。丸くピカピカ光っているではありませんか。

「太陽だ、カラス君が太陽をとってきたぞ!」

小リスはみんなに知らせました。動物たちはお山のてっぺんにかけつけます。

「やった、やったー!」6つぶれた太陽

カラスはどんどん近づきます。トマトはまっ赤に光り、たしかに太陽のようでした。パタパタパタ。

カラスは、ついにみんなの上までやってきました。

「えらいぞカラス君!」、

「カラス君、やったね!」

みんなは、くちぐちにカラスをほめました。「カアーッ!」、うれしくなったカラスは、思わず大きな声で鳴きました。

ポロリ、そのとき、口からトマトがおっこちたではありませんか。

ヒューッ!

「太陽が落ちてくるぞ、にげろ!」みんなはこかげにかくれました。ベチャ!

へんな音がしてトマトはつぶれて地めんにとびちりました。

何がおきたのでしょう、びっくりした動物たちはとおくから見つめます。

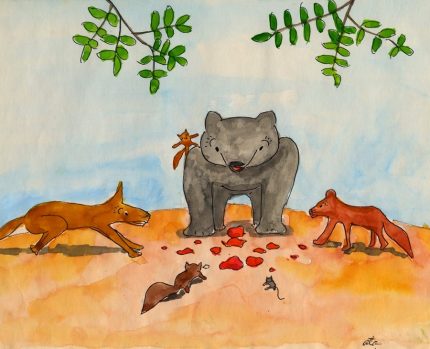

「ゴメン、ゴメン」

カラスは空であやまっています。いちばん早くうごいたのは小リスでした。そろりそろりとトマトに近づきます。

「クンクン、ちょっとまてよ、いいにおいがするぞ」

小リスがいうと、なかまたちがあつまりました。

ジュクジュク、ピカピカ、プーン、

太陽はとてもおいしそうです。

ごくり、ごくり、みんなののどがなっていました。

たまらず小りすがひとつまみ、ピチャピチャ食べはじめました。

「なんておいしいんだ!」もう大変、いっせいにピチャピチャ、クチャクチャはじまりました。

あっというまにトマトをペロリ。

「太陽っておいしいね」

みんなの口は真っ赤っか。動物たちは、おたがいのかおを見て笑いました。

空でカラスがこまっていました。

それは太陽ではありません、トマトです、と言えなかったのです。7 おいしかった太陽

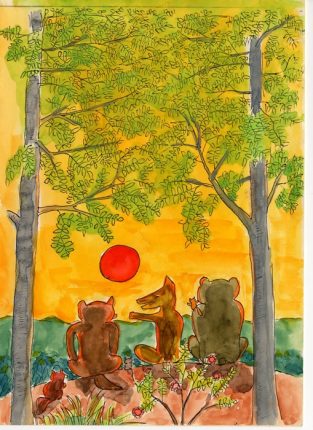

それからというもの、動物たちは太陽のあじがわすれられません。夕方になるとお山のてっぺんに集まって、まっ赤な太陽をながめました。そして、

「もう一度おいしい太陽を食べたいね」と言いました。

夕陽(ゆうひ)はトマトそっくりでした。森に秋が来て、しずかに雪がふりはじめ、みんなはあなぐらでねむりました。なんケ月かたって目をさますと大好きな春になりました。

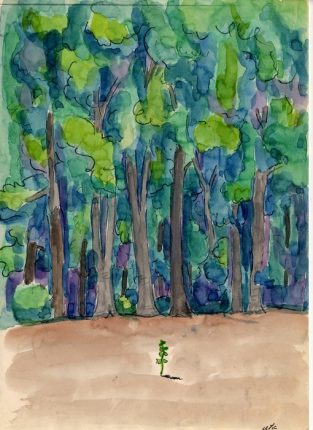

8 森のトマト畑

ところで、森にはカミナリが落ちて山かじになった場所がありました。

じつは、トマトを食べたあと、そこでマーグじいさんがウンチをしていたのです。ウンチの中には、いくつかトマトのたねがまじっていました。

その中の一つから、なんとまあ、芽(め)が出ていました。だれも気がつかなかったのですが、芽はすくすくと育ちました。

そして夏、赤くみごとな実が六つ、七つ、ついたではありませんか。「太陽だ、こんなにたくさんある」、みつけたのはマーグじいさんでした。

とつぜん、カラスがおりてきました。

「それは太陽ではありません、トマトという野菜(やさい)です。マーグさん話を聞いてください」と、言いました。じいさんは、しんけんにカラスの話を聞きました。

カラスは、太陽を取れなかったことをあやまりました。それから村の畑でトマトをもいできたこと、野菜は山火事(やまかじ)のばしょでよく育つこと、食べてウンチをすれば来年もまた芽が出ることなど、知っていることをぜんぶ言いました。じいさんはみんなを呼びに行きました。

あつまった動物たちのよろこんだこと。

ゆめにまでみた太陽が、目の前にたくさんあるではありませんか。

食べようとするみんなに、じいさんが言いました。

「ちょっとまって」

それからカラスに聞いた話をみんなにしました。「トマトというものだったのか」

カラスのしっぱいも、太陽とちがうということも、だれももんくをいいまんせん。

「わかったね、みんな。さあトマトを食べよう」

もうがまんができません。手に手にトマトをとると、むちゅうになって食べました。みんなには、もう太陽でもトマトでもどちらでもよかったのです。

ああ、動物たちはなんとしあわせだったことでしょう。

見ていたカラスは安心して村へかえりました。それからカラスから聞いたように、みんなは毎年トマトを食べては、あき地でウンチをしました。そして何年かすると、しだいにりっぱなトマト畑ができてきたのです。

もちろん動物たちはとても丈夫になりました。

どうでしたか、私がマーグじいさんから聞いたのは、こんな話でした。

山おくのどこかに、このようなトマト畑があるかもしれませんね。

色々と突っ込みどころ満載の話だった事でしょう。陳謝をしながら感謝も致してます。

さて本日日曜日は暖かく、気持ち良い空に恵まれた。普段不健康と指摘される家ごもりが勧められているウイルス社会。安全なら健康維持のため出来れば戸外にも出たい。

その点、海、公園など田舎はあまり人に会わない良い場所がある。

本日昼近く、互いにマスクをして過日歩いた頸城区は大池いこいの森の湖畔を妻と歩いた。

一時間少々の間にランニングの若者が一人私たちを追い越し、一組の夫婦とすれ違い、外人さんのカップルが車から降りるのを見ただけだった。

昼食は湖畔の階段に座り、おにぎりとサンドイッチを分け、お茶を飲んだ。

南向きの庭。

南向きの庭。

庭の手入れをしたり、鳥を撮ったり二時間を過ごした。

ご夫婦が一組こられ庭を歩いて帰られた。

漠然とした恐怖に包まれながらお互いの疎外を温め合う、奇異な毎日。こんなことになってまったく言葉もない。

医療も激しい前線と、かえって暇をみている所に分かれている。私のところは後者だが、一人一人に非常に気を遣い、綱渡り感覚がつきまとう。当地は嵐の前の静けさを思わせ不気味でもある。

家では外気を入れ、清潔を保ち、運動と睡眠を心し、過剰な飲食による消耗を謹み、いざの場面に備えなければならない。

みんなが困っている、そのことをイメージしあう。

戦争よりまだいい、と仰ったおばあさんがいた。

蜘蛛ケ池天ケ池 苦しい人間社会と鮮やかな自然 全国へ緊急事態宣言。

上越市大潟区には大小六つの湖沼があり、南西よりに二つ蜘蛛ケ池と天ケ池(あまがいけ)が並んでいる。二つは県道と畑を挟んでわずか150メートルほどで隣り合っている。

在宅訪問などで頻繁に通るが、この通りでいつも清々しさを覚える。二つの池はよく雰囲気が似ていて仲の良い兄弟のようだ。

社会が新型コロナウイルスに苦しんでいる間に野は次々と花を咲かせ新緑の着替えをしている。今回ばかりは自分たちが惨めな分、自然はいっそう鮮やかで高尚に見える。

さて緊急事態宣言が全国へと拡大して出された。

残念ながら国の施策には気骨が感じられず、いつもながらピンと来るものがない。

これまで丹念に個々の感染経路を追って頑張ってきた新潟県。当初インタビューを受けるニュースの知事は戸惑いを隠せなかった。

自分としては当然必要なことは精一杯遵守して行きたい。

だがこの先、どこか実感の乏しい要請や宣言を聴き続ける事。それが一番苦痛かもしれない。

上越市柿崎区上下浜の桜 頸城区「大池いこいの森公園」 アオゲラ ここにいるのはあそこにいた子供 昔の人は強かった。

昨日は三密と私、裏千家茶道の淡交を長々と書いた。なんとかそれも終わり、本日ようやく一昨日日曜日の番がまわってきた。

数日前に柿崎区上下浜の方から、高速道路沿いの桜が見事ですよ、ぜひ見て、と言われていた。

一昨日午後、近くなので行ってみた。

実は毎年観ているのだが、今年山桜はドンピシャで見事だった。

桜を後に美術館の庭に寄り、上越市頸城区の大池憩いの森公園へ。

美術館から直線距離でおよそ6キロ、過日の頸城野の道の少し先にある。

当日はビジターセンターに駐車し、橋を渡った後右へ進む道を歩いた。

人気のない水辺の森で、花や鳥にレンズを向ける清々しい一時間半だった。

イワカガミとショウジョウバカマはスミレとともに春の野の主役。

イワカガミとショウジョウバカマはスミレとともに春の野の主役。

色に濃淡の違いがあり見飽きない。

このような道を繰り返し上下し左右する。

このような道を繰り返し上下し左右する。

次にどんな眺めが待っているのかときめく。

本日は初めてのルートを歩いた。

ある場所にこのような花が小さな群落を作っていた。

ある場所にこのような花が小さな群落を作っていた。

うまく調べられなかったが、ジンチョウゲの仲間ではと見受けられた。

よく見るが花は初めて。名は何だろう、詳しい人に尋ねてみたい。

鼻を近づけるとかすかに甘い匂いがした。

可愛いチゴユリ(左)はみなうなだれて咲く。

可愛いチゴユリ(左)はみなうなだれて咲く。

そろって肩を落とし、がっかりしている様はおかしいくらい。

イワカガミ「元気だしなさいよ」

チゴユリ「それがダメなんです」

大潟区の湖沼群と違い大池は深く青く満々としている。

大潟区の湖沼群と違い大池は深く青く満々としている。

谷あいのコブシは花数が少ない。

谷あいのコブシは花数が少ない。

品の良いお嬢さんに見えなくもない。

この日はじめて大正山というてっぺんの展望場所へ登った。

この日はじめて大正山というてっぺんの展望場所へ登った。

遠く対岸に取水塔が見える。

〝小学三年生だったか、あそこの辺へ遠足に来たなあ〟

〝8才かあ、、、その時の私と今の自分をどう繋げれば良いのだろう〟

だれより知っているはずの自分にその答が浮かばない。

答のないまま、頭をモヤモヤさせて道を折り返した。

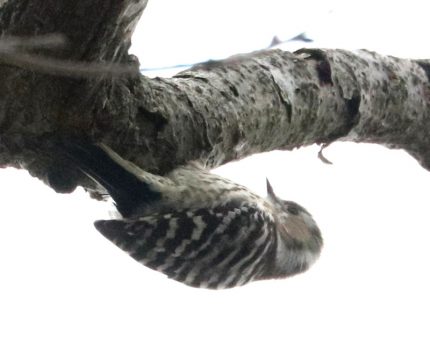

ほどなく頭上でピヨッ!ピヨッ!と声が響く。比較的大き鳥の影が二つ、木の枝高く見えた。

右の影に向けてシャッターを切るとモニターにこんなものが写っている。

右の影に向けてシャッターを切るとモニターにこんなものが写っている。

ぎょっとするような姿は鳥?ケダモノ?トトロの親戚?

左にいたもう一羽がこれで、かなり大きな鳥だった。

帰って調べるとキツツキの仲間でアオゲラということだった。

帰って調べるとキツツキの仲間でアオゲラということだった。

最初の写真は、たまたま胸を膨らませた

タイミングだったために奇妙に写ったらしい。

前日のアカゲラに続いて今日は謎の鳥に遭った。

いずれも初めて見る鳥であり足取りが軽くなる。

いつしか8才の自分へのモヤモヤも取れていた。

ここにいる自分はあそこに遠足に来ていたあの子だ。

何があったか知らないが、あの子は今ここにいる。

それだけでいいんだ。

さて本日久し振りにある方の自宅を訪ねた。

大正13年生まれと記録紙に書かれている。

昭和24年に亡き妹を家で取り上げた助産婦さんだ。

その時彼女はわずか25才だったと気づきとても驚いた。

昔の人はみな強かった。

無念の休館中 直江津の五智公園を歩いた。

3月15日予定の開館日から間もなく一ヶ月が過ぎようとしている。広がる新興感染症をみるにつけ、残念だったが休みにして良かったと思っている。

詳細を把握している訳ではないが、首都をはじめ国内の美術館、博物館の少なからず数は休館になっている。

延期後の再開を4月中とした所はまず無理ではないだろうか。8月31日までを設定している所があり、この方が無難なのかと思案する。

公立や大企業と異なり、樹下美術館は三ちゃん経営も及ばぬ弱小で基盤は弱い。開館していたなら、ニュースに一喜一憂し、心安まる暇はなかったにちがいないと振り返っている。

それにしても齋藤三郎、倉石隆とも今年の展示は面白く仕上がっていたはずと自負していた。無雪のおかげで庭はいつもより念入りに仕上がり、カフェはシェリーとマイセンセンを買い足し、妻は新たなメニューを考案して備えた。さらに新機軸の月1回の呈茶の準備は張り合いだった。

現在、暖かな日などは皆様のお顔を思い浮かべながら無念を噛みしめている。

昨11日(土)および本日日曜の週末は五智公園と頸城区の大池憩いの森公園を歩いた。上越市の現状なら健康のため外気と適度な運動は意義あろうと考えている次第。

以下昨日午後の五智公園散策から写真を掲載いたしました。

展望台へ向かう道での写真です。

オヤマボクチの枯れ花。

オヤマボクチの枯れ花。

秋は女王様のように咲いているが、春の姿は過剰なほど悲劇的。

野山は下草、低木から緑が始まる。

野山は下草、低木から緑が始まる。

大きな木立はまず彼らに日光を与えてから新緑を展開するつもり?

広大な公園は路傍の手入れが行き届き、陽を浴びた草花が情緒良く咲いている。

美術館へ帰ると餌台にスズメが沢山きている。

美術館へ帰ると餌台にスズメが沢山きている。

今冬は極めて温暖だった。

それで鳥たちは例年より数を減らさずに済んだのではないだろうか。

大池憩いの森の分は明日掲載させてください。

頸城野の道。

薄曇りの午後休診日、

車を駆って頸城区は茶臼山公園の東を通過する林道を走ったり歩いたりした。新型コロナウイルスに巻き込まれているうちに、野は芽吹き新緑の装いを始めていた。

美術館からほど近いこの道は、さして高くもないが山道の風情があり、舗装もされている。花を、よしんば鳥にも出遭いたいと思って出掛けた。

小さな谷あいのユキツバキ。

小さな谷あいのユキツバキ。

五枚の花びらに楽しい変化があり、茶席でも喜ばれる。

遠慮しないでばっと開くのも良い。

初めて見たきれいな色の小さなスミレ。

初めて見たきれいな色の小さなスミレ。

名が分からなかったが、初対面なので訊くわけにもいかない。

み 道はおよそこのような感じ。

道はおよそこのような感じ。

途中で来客の知らせがあり、引き返した。

客人はとても趣味の良い人で樹下美術館の常連さん。コロナの四方山に茶道具や棟方志功、あるいは作品の真贋のことなどを話して清々しく過ごした。

いつもより互いに離れて座るのは、それとはなしにコロナを意識しているせいであろう。

客人を見送って、新堀川の桜を見た。

客人を見送って、新堀川の桜を見た。

(フラッシュを焚いています)

林道の帰りがけ期待したエナガの小さな群が枝から枝へ飛んだ。素早さに追いつけずうまく撮れなかった。

訪ね来る人影もなし樹下の庭 花や小鳥、そして歌 全てはPCR次第。

本日水曜日の暖かな日は午後から施設の回診。帰路、樹下美術館へ寄った。妻が手入れをしていた庭を見てまわった。

精一杯咲いてみせてたソメイヨシノ。

精一杯咲いてみせてたソメイヨシノ。

屋根に雀のつがい。矢印に毎年使用される巣がある。

屋根に雀のつがい。矢印に毎年使用される巣がある。

今年はこのつがいが確保したらしい。

ルルリリ、ルルリリと松田聖子の歌のように鳴くカワラヒワ。

ルルリリ、ルルリリと松田聖子の歌のように鳴くカワラヒワ。

ただし顔はこわもて。

訪ね来る人影もなし樹下の庭 相手になりたや花や小鳥の

トゥルリラ、トゥルリラの松田聖子さん。

maj7thコードの詩情が多用される聖子さんの歌。この曲でも効いていました。

本日国内で、あらたに新型コロナウイルスの感染確認が503人となり、はじめて500人を超えたという。最も多かった4月4日の365人から一気に飛躍している。偶然ではないとすると一挙拡大の懸念がある。

一方、この急拡大は、突然PCR検査を拡げた結果の可能性が考えられ、ようやく実態に近づいたのかもしれない。新型コロナウイルス対策で何かと出遅れが指摘されたが、PCRの遅れがすべの始まりである。感染症対策のイロハの「イ」に目をつむり、後ろを向いて「医療崩壊を招く」とまで雑言を浴びせられた基本検査PCR。診断の手がかりを失った暗闇ではまともな疫学も診療も成立しない。事態は医療を離れ、陳腐なカオスと化した。

初めにクルーズ船でなけなしのキットを使い果たしに近い状態にしたのも痛かった。

首相は直近の会見でPCR拡充のテコ入れを表明した(今度こそ本気と期待したい)。まだ遅くは無い。精度の高い事実に基づくなら、如何なる悪材料が出ても有意である。合理的な分析・検討に沿うなら対応が可能である。またその発表にも自信が持て、結果としてパニックの総体は逓減し、真摯な国民は要請に応えるだろう。

緊急事態宣言の真の勝負はPCRから始まる。金と手間は掛かるが総力を挙げて取り組み、遅れを取り戻してもらいたい。

キットが余れば窮している国々を支援すればいい。

得意の経済面はそれこそ存分に実力を発揮してもらいたい。

ほぼ展示準備を終えた 近隣の自然 特攻準備? 間もなく発表?

昨日は午後休診の木曜日で、齋藤三郎の陶芸作品を展示準備した。

「陶齋の梅と椿」がきれいに並び、室内は一見春でいっぱいになった。

手前味噌とはいえ、絵画ホールの22冊の本といい、館内にはある種迫力が漂っている。

一通り終えると、貴重な晴れ間、近隣の林へ鳥を探しに行った。

細い波状雲が空を埋めている。

細い波状雲が空を埋めている。

爽やかな眺めだが前線の前触れと言われている。

雑木林の流れ。

雑木林の流れ。

小さな流れながら気に入っている。自然に見えるが手入れされていた。

天ケ池。

天ケ池。

今冬の小雪にもかかわらず水は満々とある。

上越市大潟区は大小多くの湖沼がある。

天ケ池と蜘蛛ケ池は道と畑を挟んで隣り合っている。

天ケ池湖畔の砂利道を歩いていると初めて見る鳥に出合った。

上掲2枚は初めて見た鳥。調べるとミヤマホオジロだった。

上掲2枚は初めて見た鳥。調べるとミヤマホオジロだった。

頭部を中心に黄色と黒の色分けはとてもおしゃれだ。

飛び立った野鳥は追わずに待っていると戻ってくることがある。雀より素早く飛んだので待っているとやって来た。砂利道で餌を探すのをなんとか撮らせてもらった。

長生きは良いこと、という考えをコロナウイルスが曇らせる。

初めての鳥をレンズで追いながら、ああやはり良いことだと思い直した。

結局コロナを試練と考えることにしようと思った。

それにしても東京はじめ大都市の状況には何とも言えない危さを感じる。

このところ休みであっても1日に何度も手を洗い、何度も洗顔し、何度も歯磨きをする。

上越市で公式な感染者の発表はまだないが、私の外来でさえ緊張させられる方が混じる。

すでに何人かの方には翌日電話をして状態を確認した。

いわんや現在当地の病院にかかる見えざるストレスは並々ならぬものがあろう。

この先、実際に始まった場合、持ちこたえられるだろうか。

かって戦争で若い人が特攻に行った。

このたびのコロナでは、特攻として老医が前線に向かう場面を想定した方が良いかも知れない。

ぐずぐすのニューヨーク、たった2枚のマスクの日本、踏ん切りつかない東京、、、。

例によって精神論まで語られはじめた。

そもそも世界にはいわれるほどの体力は無かったのではという疑念がよぎる。

緊急事態宣言はすでに実施の具体的詳細を機密下に検討している最中と想像している。中央の検討のあと対象知事とのすりあわせが待っている。まもなく発表ではないだろうか。

これが試練で済むことを祈りたい。

日本に悪化はあるが、体型の要因などからアメリカのようにひどくはならないような気がする。

一つだけ危惧があるならば働き過ぎによる疲労であろう。

本日の県立大潟水と森公園 4月6日に今年の開館を予定。

かろうじて雨をこらえていた本日土曜日日中の空、夜になりしとしとと降っている。

厳しさを増した東京のコロナの状況は、大規模な病院・施設の内部感染が報じられ、全体としての動静が気になる。

柏崎市以西の上越市および糸魚川市においては、依然として感染者の確認はない。この問題では、公の発表が実態を反映しているかどうか常に悩ましい。何となく疑わしい眼であたりを見る癖が付いてしまい、いかにも気が重い。

精一杯自己管理を続け、一定の行動規範に従う以外になさそうだ。逃げる訳にもいかず、これも健康維持の一つの形として、納得するので良いのかな、と考えている。

本日午後は大潟水と森公園を歩いた。このところヒマさえあれば公園に行く。寒暖の差が激しいので服装には気を付けなければならない。本日は、途中で小学時代の同級生に出合いほっとした。

騒然とした社会と異なり、公園の自然は確かな足取りで季節の歩みを刻んでいる。それらに触れると、混乱しがちなこちらの調子が整えられていく感じがしてくる。

タチツボスミレであろう、歴史ゾーンの一カ所に沢山咲いていた。

タチツボスミレであろう、歴史ゾーンの一カ所に沢山咲いていた。

潟の里ゾーンのミズバショウ。

潟の里ゾーンのミズバショウ。

さて間もなく4月になります。

新型コロナウイルスのため、3月15日の今年の開館を小学校の新学期の始業まで延期する予定としていました。

当地は4月6日がその日にあたります。感染の収束や安全宣言など宛になるものがありませんので、やはり随分悩みました。

しかし、

「こんな時だからこそ、ささやかな文化ながら、心のともしびになれば」、と考え開館を決めました。

事情が事情だけに、幾つかの事項に配慮し、普段と異なる形で始めたいと思っています。

ぎりぎりになりましたが、詳細は明日掲載致しますので、どうか宜しくお願い致します。

休館のお詫び 銀の匙その3 ムラサキシジミ 雀たち お菓子に温まる ウィルスの行方 マスク。

日中暖かな陽が射した一日、午後から特養の診察に伺った。今年はインフルエンザの流行を免れたものの、新型コロナだけは何処を突いてくるか分からないので落ち着かない。

昨夕、妻がちょっとした集まりに出掛けた。二時間経とうとするころ、お節介かと思ったが、そろそろ中座するよう電話で促した。帰宅した妻は、電話をもらって助かったと言った。今は人に嫌われても、ウイルスにだけは好かれないようにせざるを得ない。

さて休館のお詫びにと勝手ながら小説「銀の匙」のから、明治時代の子供たちの振る舞いを紹介させて頂きました。前回は人見知りの激しい主人公のお友達にと、お伯母さんが見つけた「お国さん」という女の子と「蓮華の花ひらいた」をして遊ぶところを載せました。

本日はお国さんと仲良くなっていく場面の一節その3です。

〝二人がさしむかいになったときにお国さんは子供同士がちかづきになるときの礼式にしたがって父の名母の名からこちらの生年月日までたずねた。そしてなにの歳だといったからおとなしく酉の歳だと答えたら

「あたしも酉の歳だから仲よくしましょう」

といっていっしょに、こけこっこ、こけこっこ、といいながら袂で羽ばたきをしてあるいた。おない年はなにがなし嬉しくなつかしいものである。お国さんはまた家の者が自分のことを痩せっぽちだのかがんぼだのというといってこぼしたが私もみんなに章魚坊主(たこぼうず)といわれるのがくやしかったので心からお友達の身のうえに同情した。いろいろ話あってみればいちいち意見が一致して私たちは間もなく仲よしになってしまった。〟

以上、またご紹介させてください。

さて午後の施設を終えて美術館に寄りました。美術館はねそべったまま身を持てあまし、庭の花も何か申しわけなさそうにしています。幸い在宅回りが無かった午後、枯れ芝の庭にボールを撒いてアプローチの練習をして過ごしました。

すると小さな物体がチラチラと飛び回り美術館の壁や敷石に止まります。

アオスジタテハでした(当初ムラサキシジミと記載しましたが訂正しました)。私にとっては珍しく、喜んでカメラを向けますと、どこかへ飛んで行ってはまた戻るのを繰り返します。しゃがんでいる頭上にも何度か来ました。樹下美術館は午後の陽を包み込むような形をしているため、温まっている壁や石が気に入ったのでしょう。

調べますと成虫のまま翅を立てて越冬するということです。

なるほと翅の裏は枯葉そのものの模様になっています。

なるほと翅の裏は枯葉そのものの模様になっています。

小雪の冬は越冬する昆虫たちには楽だったことでしょう。

それにしても数ヶ月の寒風の下を何処で過ごしたのでしょうか。

この魅力的な蝶にとっても幸運な年でありますように。

ベンチの傍らに雀たちがいました。

ベンチの傍らに雀たちがいました。

大きな群から離れて一帯を住処に決めたのでしょう。

パートナーを求めて活発に追かけっこなどをしていました。

さて以下のようなお菓子を頂きました。

東大寺お水取りの時期だけのお菓子と聞いた「御堂椿(みどうつばき)」。

東大寺お水取りの時期だけのお菓子と聞いた「御堂椿(みどうつばき)」。

奈良市千代の舎竹村(ちよのやたけむら)の製。

きれいなもんですね。

長生きはするものでしょうが、この度ばかりはじっと狙われているようで落ち着きません。

世界はどのように推移するものか。日本はまだまだですし、大国アメリカはどう切り抜けるのでしょう。貧しい無保険の人達がとても気になります。

本日は四人の方に一枚ずつですが、マスクを上げました。とても喜んでくださったのが目に浮かびます。

沢山載せてしまいました。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月