花鳥・庭・生き物

3月1日日曜日、再び大潟水と森公園 鵜の池にオオハクチョウ さらに美術館から上下浜へ。

暦が前進して3月1日を迎えた。

今年の春は色々な意味で1日1日が貴重になりそうだ。自分が感染を免れる保証は一切無く、不意にヒヤリとする。

せめて1日気を紛らわせて無事に過ごさなければならない。

日曜日の本日、予報より良く晴れたので、昨日に続いて再度大潟水と森公園へ出向いた。同じ所へ繰り返し行くのは本と同じ、気楽なのが動機であろう。

上の写真の池に鯉がいた。

上の写真の池に鯉がいた。

冷たそうな水の中、そーと泳いでいる。

この辺りでミズバショウを保護し増やしている。歩道が新しくされた。

この辺りでミズバショウを保護し増やしている。歩道が新しくされた。

園内から見た鵜の池の南方面に白鳥の群が見えたのでそちらへ回った。

鵜の池の水門。ずっと向こうに白鳥たちがいるはず。

鵜の池の水門。ずっと向こうに白鳥たちがいるはず。

このあたりは公園の区域外になります(対岸が公園)。

。

ここで白鳥を見るのは初めて。

ここで白鳥を見るのは初めて。

普段白鳥は隣の朝日池に居る。ただ毎年季節の終わりになると鵜の池でよく見た。

モニターで大きくしてみるまで分からなかったが、この群はコハクチョウとオオハクチョウが一緒だった。

当地でオオハクチョウを目にすることは普段ほとんど無い。

このグループはくちばしが長く、黄色の部分が前に伸びている。

このグループはくちばしが長く、黄色の部分が前に伸びている。

オオハクチョウだと思われる。大きさも少しだけ大きい。

写真で右の、よくみると9羽がオオハクチョウ。左の5羽がコハクチョウであろう。

写真で右の、よくみると9羽がオオハクチョウ。左の5羽がコハクチョウであろう。

遠目にも大きさが違うようだ。

すでに隣の朝日池には、当地に馴染みのコハクチョウの姿は無く、みな北へ帰った。本日見た群は北陸や山陰から北国へ帰る途中の群ではないかと考えられた。日本海沿岸を訪れるオオハクチョウは当地ではなく、主に北陸・山陰へ渡る。しかしなぜ彼らは北への帰路で朝日池を避け、鵜の池に降りるのだろう。

これまで冬の終わりに、鵜の池で白鳥が見ることがあり、コハクチョウが二つの池を移動するのかと思っていた。本日の写真にオオハクチョウが見られたことから、北陸、山陰からシベリアなどに帰る途中のお客さまたちでは、と新たに推測された。それにしてもなぜ朝日池でなく鵜の池なのだろう、詳しい人に色々訊いてみたい。

池を去って美術館の庭に戻った。私があちこちウロウロしている間に、妻が雑草取りをしていた。

何かしていないと落ち着かない私の性分。夕暮れまで時間はあるので上下浜へも行った。美術館から10分少々で近い。

いつもと反対の東側へ回り、そちらからマリンホテル「ハマナス」を写した。

いつもと反対の東側へ回り、そちらからマリンホテル「ハマナス」を写した。

ワイエスの絵みたいだ、とまた言われそうだ。

本日はゆっくり出来たが、いま病院はかってない緊張の日々であろう。私の外来でも普段より細かなやり取りが必要になっている。上越地方が大事に到らないことを祈るばかりだ。

公園では散歩の人と何度も出合って会釈したが、いつもよりほっとする。

庭の旺盛な雑草 見頃を迎え始めたクリスマスローズ。

雪が無いまま2月は半ばに入っている。

本日せっかくの日曜日なのに朝から雨が降った。夕方のローカルニュースで春一番が吹いたと聴いたが、強い風を感じなかった。

雨の庭は以下のような眺めでした。

暖かさのため雑草の勢いがすごい。取る分どんどんきれいになるので、除草作業を始めている。

暖かさのため雑草の勢いがすごい。取る分どんどんきれいになるので、除草作業を始めている。

クリスマスローズは見頃になっているものが増えている。

寒さが残る庭で下向きに咲くクリスマスローズはけなげで愛らしい。庭に大小50株はあり、これから順次開花を始めることでしょう。開館はまだ一ヶ月先、現在は写真ですがどうかご覧ください。

体を動かそうと、昨日に続きヒュウガミズキとミツバツツジを植えました。小さな苗木7本のうち、本日一本ずつ植え全て終了。雨の合間を見て行いましたので、そう濡れずに済みました。

今年度の倉石隆 今年初めて辺りが白くなった。

小雪無雪は自然現象なのでともかく、武漢肺炎、よく分からない不倫に汚職に選挙法違反などで紙面?は賑やかですが、多くは例年のことかも知れません。

せめて樹下美術館は何とか爽やかに推移できれば、と願っているところです。

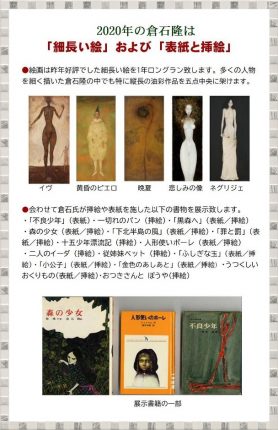

さて開館の3月15日に向けて、今年のラインナップが少しずつ出来てきました。本日は倉石隆の展示をご案内致します。

油彩は昨年好評でした「細長い絵」を延長して展示致します。良く言えばロングランというところです。

このほか氏が挿絵や表紙で携わりました多くの書物のうち当館が収蔵する本を展示いたします。

もとより小さなスペースですが、工夫をして展示する予定です。

ご高覧頂ければ有り難く存じます。

齋藤三郎(陶齋)の展示および今年の新機軸「毎月一回のお茶会(薄茶点前)」につきましても順次掲載していく予定です。

さて本日予報通り雪が降りました。あたりはせいぜい5~6㎝という感じですが、今年初めて積雪らしい風景を見ることが出来ました。午後は青空が現れ、昼の外出で車が示した車外気温は-1度、室内外とも寒い1日でした。

昨年は多くの催事を行い、オーバーペースを否めませんでした。

年令のこと、注力せねばならない本業。今年は催事を減らし、極力心身の〝安定〟を心がけたいと願っている次第です。

テッポウユリの球根 雲の変化。

本日日曜日の日中は気持ちが良い晴れ間も見えた。気温は少々寒いが、買ってあった鉄砲百合を午後から植えた。

50ヶあった球根を30は植えた。いつもは深く植えるが、すでに芽が伸びているものがあるので浅めにしてみた。6月に真っ白な花を沢山咲かせるのを楽しみにしたい。

それが夏のカナトコ雲のようにぐんぐん上昇して広がるや、30分もすると今度は山が見えてきて、雲は透け、散って行った。

空全体を被う灰色の雲は動きもしないが、塊の雲の変化は早い。

穏やかな日中、クリスマスローズの葉切り。

本日日中うす曇りで穏やかなまま過ぎた。

雪が無いのでいつも庭が丸見えである。見るたびに庭の仕事がありそうで落ち着かない。

予報は2月も雪が少ない見通しを伝えている。そこで懸案のクリスマスローズの葉を切ってみた。

切り終えた葉っぱの山。

切り終えた葉っぱの山。

あと半分以上残っているが、残りはそのまま様子を見ることに。

現れた花芽や蕾はこざっぱりした感じ。開館前に花が開くのではないだろうか。

現れた花芽や蕾はこざっぱりした感じ。開館前に花が開くのではないだろうか。

暖冬とはいえ、このさき何度か雪が降ることだろう。

あまり降られるようならその時は袋を掛けてやりたい。

ほかに本日は2メートルばかりのカエデを一本、50㎝のヒュウガミズキ二本植えた。

明日は晴れの予報。

カエデをもう一本、小さなツツジの苗4本を植え、猛烈な勢いで芝生に進出している青々とした雑草に手を付けてみるつもり。

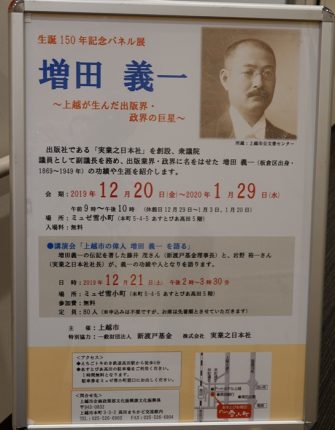

実業之日本社の創業者増田義一のパネル展を観てきた。

昨日一昨日と書かせて頂いた「下北半島の風」はネット検索で探した本でした。

著者は上越市出身の第三回芥川賞作家・小田嶽夫、挿絵の倉石隆は上越市出身で樹下美術館の常設展示作家でした。さらに届いて初めて実業之日本社発行だと知りました。

ところで本が届いた後、実業之日本社の創業者増田義一は上越市板倉区出身で、現在上越市ミュゼ雪小町で氏の生誕150年パネル展示会が行われていることを知ります。みな上越市出身者の本、そしてパネル展。四つもラッキーが重なり、さっそく19日日曜日に増田義一展を観に行きました。

以下当日の飛ばし飛ばしの概要です。

誠実で勤勉な人柄からのこと、会社設立のいきさつ、関わった人々、家族などが詳しく紹介されていた。

1869年(明治2月年)10月21日生まれの増田義一は、幼少から親が心配するほど勉強が好きだった。12才!で糸魚川市内の小学校で代用教員になるも、若くして両親を亡くし苦学する。20才で髙田新聞社に勤めると政治に関心をもち立憲改進党に入党。

髙田新聞の勤めを終え上京し、東京専門学校(現早稲田大学)に入り、大隈重信の門下生となったことから人生が大きく開けていく。学校卒業後、読売新聞社に入社、この間、髙田早苗、渋沢栄一、岩崎弥太郎など著名な政財界人の知己と信用を得る。

明治30年、読売新聞時代に参画した大日本実業学会を実業之日本社とし、その主宰となる。〝実業〟という言葉の斬新な概念は人々に受け入れられ、出版の工夫と相俟って読者は拡大する。

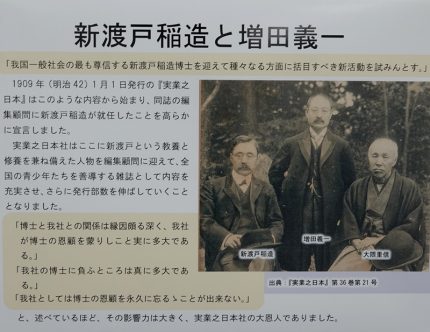

当時神とまで呼ばれた国際的な思想家・新渡戸稲造を顧問に迎えた増田義一。

当時神とまで呼ばれた国際的な思想家・新渡戸稲造を顧問に迎えた増田義一。

大隈、渋沢、岩崎ら財界の要人の寄稿は多大な力があった。さらに書店に対し委託返品制度を導入し、売れ残りの節約に貢献、発行部数は飛躍した。また地方の青年を対象に新たな意識と道を開くため、書籍による通信講座を開設。

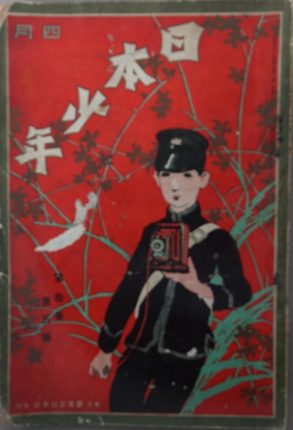

堅い書物のほか、女性と青少年に向けた雑誌「婦人世界」「日本少年」は人気となった。

堅い書物のほか、女性と青少年に向けた雑誌「婦人世界」「日本少年」は人気となった。

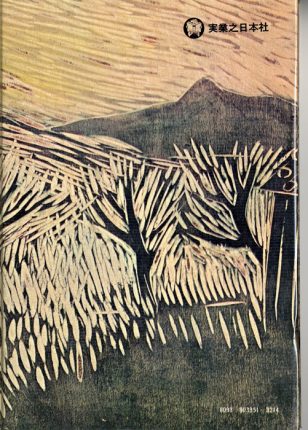

1915年(大正5年)4月の雑誌「日本少年」

1915年(大正5年)4月の雑誌「日本少年」

大正ロマンの気風によって繊細な少年が描かれている。

実業家であるとともに清廉潔白な政治家として衆議院に8回当選し衆議院副議長も果たしている。

家族とともに。

家族とともに。

こどもたちには主体性を重んじ平和な家庭を築いていた。

1946年(昭和21年)45年間の社長生活にピリオドを打ち、1949年79才で亡くなった。平成になり社名は「実業之日本社」から「実業の日本社」になり、生活向け、青少年向けにも注力し今日に到っている。

このたびの「下北半島の風」は創作少年少女小説シリーズであり、巻末に以下に要約した出版主旨が記されていた。

〝優れた文学作品は、たった一つの生涯の生き方を考えさせ、人の成長に役立つ。過去の名作に加え、現在活躍している作家の優れた作品も取り上げて届けたい〟

函付きのハードカバー「下北半島の風」は品物としても良い本でした。

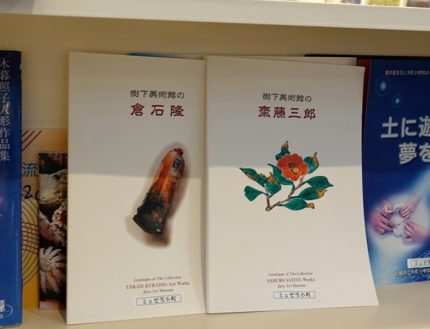

2017年11月に樹下美術館が発行した「樹下美術館の倉石隆」と「樹下美術館の齋藤三郎」が並んでいた。日焼けもせずに頑張っているのを見て有り難いと思った。

貴重な展示を有り難うございました。撮影OKと言うことも助かりました。

本日午後の在宅回りのお宅で黄色の花を見た。蝋梅(ロウバイ)だった。

本日午後の在宅回りのお宅で黄色の花を見た。蝋梅(ロウバイ)だった。

樹下美術館のヤブコウジ。

連日の庭です。

樹下美術館の庭の少なくとも四カ所の木の下に、ヤブコウジが集まっています。

今年は雪が無いので真っ赤な実が丸見えで、例年よりも目を引きます。

葉の色は緑色と茶っぽいものの二通りがあるようです。

葉の色は緑色と茶っぽいものの二通りがあるようです。

新しいものと年数が経っているものの違いでしょうか。

以下拙歌です

取る年の浮かぬ心を慰むる木の根に赤きやぶこうじかな

こじつけです→木の根=木の音=拍子木=ことの始まり

2001年に描いた拙絵(B5)。

2001年に描いた拙絵(B5)。

葉で苦労したが出来上がりは良かった、とメモにありました。

ヤブコウジは以下のような見所があると勝手に思っている次第です。

・実が大きい ・実が艶やか ・赤色が鮮やか ・チビなのに樹木 ・チビなのに常緑樹 ・丈夫である ・良く増えるetc。

縁起が良いとされるのはこのような事からでしょうか。

白鳥とクリスマスローズ。

当地の朝日池は日本で数少ないハクガンの飛来地で毎年その貴重な姿を楽しみにしている。

今年は11月13日という異常に早い時期、一羽がマガンに混じって飛んでいるのを目にしただけだった。昨日の外来で、20羽くらいが来ているようです、と詳しい方から聞いた。

上越市東から柿崎区、大潟区、頸城区、南西の三和区まで、広いエリアで20羽の鳥を探すのは容易ではない。雪が少ないので上越市中心部まで行っているかも知れない。

本日午後仕事休みの木曜日、ハンドルを握って周辺を探した。だが白鳥の群を見たもののハクガンには出遭えなかった。

それでしばし白鳥たちを眺めて過ごした。

向こうに送電線の鉄塔。以前、これに衝突したり引っかからなければ良いが、と心配したが、そのような事例がなく過ぎている。鉄塔と送電線が比較的少ないのも当地域に飛来する一因になっているかもしれない。

向こうに送電線の鉄塔。以前、これに衝突したり引っかからなければ良いが、と心配したが、そのような事例がなく過ぎている。鉄塔と送電線が比較的少ないのも当地域に飛来する一因になっているかもしれない。

白鳥は雁よりも人に対して鷹揚なところがあり、5,60メートルならそーっと見ることができる。

白鳥は雁よりも人に対して鷹揚なところがあり、5,60メートルならそーっと見ることができる。

前回正月を中心に冬の生活に見られる華やかな色彩のことを書いたが、この鳥はひたすら白一色を誇っている。

寒く広い田で一心不乱に食餌するコハクチョウの群。見ていると向こうが主人公で狭い車中の私が異邦人になっている気がしてくる。

時々4、5羽の鳥が集まり、首を伸ばしてクワクワと羽ばたきながら鳴き合う。但し周囲の鳥たちは全く関心を示さず平然としているので不思議である。

時々4、5羽の鳥が集まり、首を伸ばしてクワクワと羽ばたきながら鳴き合う。但し周囲の鳥たちは全く関心を示さず平然としているので不思議である。

鳴き合った後で一羽の鳥がほかの一羽をを突っついたり追っかけたりするのを何度か見た。調べてみたが、鳴き合いといい、何が起こっているのか分からない。

さて夕刻の庭でクリスマスローズの手入れをした。毎年成長が止まったようなのが何株かある。今年もそれらを掘りおこし、新たな場所で土を作り直して植え替えた。今年は異常に温かく、まだ積雪らしいものに出遭っていない。そのせいもあり、以下のように蕾を膨らませたり、開いているものが見られている。

クリスマスローズを庭に植えて25年ほどが経った。

毎年美術館は冬休みを終えると3月15日にその年の開館を迎える。クリスマスローズは、寒さが残る開館後の庭を温めてくれる貴重な花なので、精一杯大切にしている次第。

昔の冬の色 正月の客疲れ 冬鳥に虹。

本日かなりお年の女性が鮮やかな紅白たて縞のマフラーを着けて来られた。

良い色ですね、と言うと、若い時のものです、昔は今より色が華やかでしたね、と仰った。

確かに昔の冬から春は、正月を中心にさまざまに華やかな色が付いていたイメージがある。

先日の鎌倉そして柏崎の天神様めぐりでも歴史の中の正月色といえばいいのか、鮮やかな色を目にした。

以下は柏崎の天神様めぐりです。

以下は先日、柏崎市のあるお宅で拝見したお手玉など。

ほおずきお手玉。

ほおずきお手玉。

上掲のものは、いずれも古着で作られていた。昔からそうしたのだろう。

昔の手まり。

美しい手まり(Wikipediaから)。

美しい手まり(Wikipediaから)。

芯に乾燥もち草などが詰めてあり実際に突けたらしい。こどもの頃

女の子が熱心にゴムまりを突いた。同級生のM君は男だが上手かった。

小生も姉妹に混じって板一枚の羽子板で遊んだ(Wikipediaから)。

小生も姉妹に混じって板一枚の羽子板で遊んだ(Wikipediaから)。

描いてみた追い羽根。

描いてみた追い羽根。

左のはゆっくり近くへ飛び、右のは早く遠くへ飛ぶ。

室内では主に左の羽根を、屋外では右のもので遊んだ。

コタツのみかん、カンテン料理、染めたギンナン遊び、鮮やかなビー玉、ガラスのおはじき、おひな様、マユ玉、たこ揚げ、双六、メンコ(私の所ではパッチ)etc、また紙風船もこの時期だったのか?。正月とは言わず、冬から早春まで、目にするもの、遊ぶものにはきれいな色が付いていた。

色とりどりのものに囲まれて幼少を過ごした人達が続々ノーベル賞を取っている。スマホとゲームで遊んだこどもたちの答えは数十年先には現れよう。結果の善し悪しは少なくとも頭脳の柔軟さによって左右されるに違いない。

さて本日見えた方が、

「正月の客疲れです。洗濯ものがまだ終わりません」、とぐったりした表情で仰った。70を過ぎた親には智恵を出しあって少し休ませてやる方法を考えた方が良いと思う。

本日予報通り夕刻から夜に掛けてひどい嵐になった。

午後施設訪問後の水田に白鳥と雁がいて、遠くの群に虹がかかった。

風は明日にも止むようだが、まだまだゴーゴーと音がうるさい。

年末~大晦日に上京し鎌倉を訪ねた-その3。

二泊の旅行にも拘わらず長々と書いている年末の東京鎌倉旅行記は今回で終了です。

さて31日朝、前日の雨は上がり、夜半からの風で鎌倉の雲が吹き払われ、空と海は真っ青。まさかの富士山が岬の向こうに姿を現していた。激しく立つ白波も冬の風情として文句なしだった。

これ以上何を望もう、喜んで七里ヶ浜の歩道を歩いた。

これ以上何を望もう、喜んで七里ヶ浜の歩道を歩いた。

(午前8時35分頃の海)

真白き富士の嶺、緑の江ノ島、そしてそして真っ青な相模灘。

常緑樹の江ノ島は冬でも緑色なのだ。

年を経ても長い休みは取れない身分。貴重な時間で色々見たいので、いつものようにタクシーを頼った。

本日のドライバーさんは年配の紳士。さあ行きましょうの一声で出発した。

よく分からないながら、北へのぼり東をかすめて終了のコースになるようだった。

長谷寺から始まった。

清々しい花頭窓が連なる大きな観音堂。

清々しい花頭窓が連なる大きな観音堂。

正月に向けた華やかな五色幕が風に揺れる。

十一面観音菩薩像はあまりに近く(実はかなり距離があるのだが)、大きさと輝きに圧倒された。

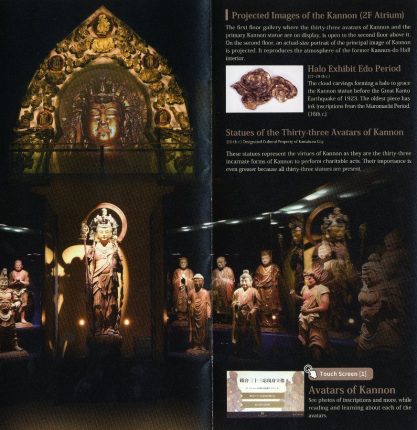

拝観した観音ミュージアムのパンフレットから。

拝観した観音ミュージアムのパンフレットから。

館内のほっそりした幼顔の十一面観音を中心に33体の観音を拝観。

揃って大きな円板に浮き彫られた掛け仏は誠に優美だった。

いにしえの仏師の技と心に比べ現代造形の技と心はいかなるものであろう、といつも思案する。

それについては進化をせずただ変化(私にはまだ十分に理解できないと言う意味で)を模索するだけの残念をやはり払拭できない。

これは行き着くところ作り手だけの話ではなく、観る者ともに日常の苦楽が全く異なってしまったからなのかと、考えている。

飽くことなき経済活動が金にならない芸術活動を抹殺してしまった?結局幸福の総体はゼロッサムゲーム?そんなことで終わてしまう話ではないと思うのだが、どうだろうか。

大仏様の高徳院へと回る。

日本晴れの大仏様。

日本晴れの大仏様。

建造物だと分かっているけれども、何故これほど落ち着いていられるのか教えて欲しいほど。

続いて海蔵寺。

鎌倉の寺院には岩窟が多くて驚く。

鎌倉の寺院には岩窟が多くて驚く。

それによって神仏の神秘性がより伝わる。

神仏混淆、寺院の鳥居も自然に感じられるようになるから不思議。

同寺の庫裏であろう、数寄屋作りが誠に清々しい。

同寺の庫裏であろう、数寄屋作りが誠に清々しい。

私共の雪国ではこのような建物はまず成立しない。

さらに訪ね進んだ浄智寺の門にも正月飾り。

さらに訪ね進んだ浄智寺の門にも正月飾り。

日本晴れといい、すっかり新年のおもむき。

花はまだ先だが、手入れされた梅林は目を引き、是非再訪したい。

広大な境内で巨大な伽藍に圧倒される建長寺。

広大な境内で巨大な伽藍に圧倒される建長寺。

青空を写す滑らかな池の庭で一息。

寺巡りをしていても中々僧に出遭えない。

日円覚寺ではじめて僧侶のお姿を見ることが出来て嬉しかった。

日円覚寺ではじめて僧侶のお姿を見ることが出来て嬉しかった。

(折角のお寺、若い僧が通り過ぎるだけで十分、私たちの前にもっと現れて欲しい)

最後に念願の丸窓が見られる明月院へ。

正面に台杉が何株も植栽されている。

正面に台杉が何株も植栽されている。

たまたまお会いした庭師さんは良い感じの人だった。

あこがれの丸い窓。

あこがれの丸い窓。

この時期、火鉢に鉄瓶が掛かる情景は何ともご馳走。

路地を脇へ入ると生け垣に餌台が設えてあり、雀が沢山来ている。

路地を脇へ入ると生け垣に餌台が設えてあり、雀が沢山来ている。

明月院を最後に午後二時近く寺巡りは終了した。

運転手さんとは駅でお別れ。座席が心配だった復路の横須賀線は1000円の追加料金でグリーン車に座わることが出来、ひと安心だった。

一泊二日の鎌倉は雨と晴れそれぞれに趣きがあった。多様な庚申塔を目にし、随所で江ノ電を見た。急ぎ足だったがそれぞれ特有の表情をした歴史的社寺を巡ることが出来たが、もう少し鎌倉時代を勉強しようと思った。

狭い路地や辻はみな奥ゆかしく、美味しそうなお菓子を求め、絶品のてんざるを頂けたのも幸運だった。何より青々とした相模湾の彼方に現れた富士山は貴重な冥土の土産になった。

前日妻に七里ヶ浜の遭難の話をしたら、初めて知ったと表情が暗くなった。一日経って空が晴れるとそれも和らいだやに見えた。

花の少ない季節だったが随所で椿や山茶花に蝋梅、珍しく地に下ろしたシクラメン、開花した水仙も見た。また紅葉が遅いため今もモミジがみられると聞いたが、なるほどと思われる樹があった。

照葉樹林帯の同地では、カシノキ、クスノキ、タブノキ、ヤブツバキが生き生きと育ち、シイの類もあるに違い無い。道沿いの柑橘類や木守の柿も印象に残った。

多くの社寺で手入れ良く維持されている梅林は大変に印象深く、機会があればぜひとも花を見たいと念願している。

最後の明月院は花の時期ではないにも拘わらず、人を迎える温かさが伝わり楽しい場所だった。

いつもながら長々となりまことに申し訳けありません。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月