花鳥・庭・生き物

カフェの蓄音機でリパッティのピアノはグリークの協奏曲 道ばたの雑草の穂。

本日昼音楽好きのお客様がカフェに集まり、食事の後、

お茶を飲みながらA氏が持参されたSPレコードを聴いた。

氏お気に入りのピアニスト、リパッティのピアノで、グリー

クの協奏曲イ短調作品16番、第1楽章を最初に聴いた。

オーケストラはフィルハモニア管弦楽団。

録音法が進んだ1940年代の盤と推定され、切れ味良

い音だった。

短調だが大らかに始まるメロディが秋のカフェを満たし

た。

SP盤は片面3分半~4分弱であるため15分余の第1楽

章を聴くのに合計5回だったか、盤をひっくり返し、また次

を乗せた。

盤面を変える毎にクランクを回して回転力を貯える。

往時、たとえ楽章の途中でも立ち上がり、盤を変える動作

は至極自然。

その都度次への期待を胸に動作を繰り返したにちがいな

い。

本日お手伝いをしながら、そのような気持ちになった。

本棚のラファエロの聖母子も聴いている風だった。

本日所用のため中座したが、同じくリパッティのピアノでシュ

ーマンの協奏曲も用意されていた。

グリーク同様シューマンも短調ということ。

秋は短調、後ろ髪を引かれる思いでカフェを出た。

11月25日の「SPレコードを聴く会」には本日の協奏曲のどれ

かが掛かることだろう、とても楽しみだ。

さて昨日のこと、訪問先の道沿いにふわふわとした草の穂が

揺れていた。

わずかに赤い色を含み軽々とした様子に眼を止めた。

調べてみるとスズメガヤに類する草のようだ。

この仲間にはニワホコリ、コヌカグサなどふわふわした名の

ものがみられて面白い。

穂が垂れている様子から、見たものはシナダレスズメガヤと

かもしれない。

これだとすると、河川や道路の土留めとして植えられたものが、

拡散して雑草化したと考えられている。

根が深く大きくて、処理は厄介らしい。

庭の雑草でも根が大きく張り、引き抜きが面倒なものがある。

それらを抜くと、根とともにごっそり土も抜き上がられ、もったい

ない思いをしなければならない。

スコップで叩いてもしっかり土を抱いているのでとても困る。

それにしても「ニワホコリ」とは。

ターコイズブルーのノブドウ、ひなあられのようなミソソバ、小雲と夕空。

数日蒸し暑い日が続き、昨日は9月上旬並みとテレビが

報じていた。

それが本日一転して肌寒く,薄いカーディガンを着た。

雲は多かったが午後から青空が覗くようになった。

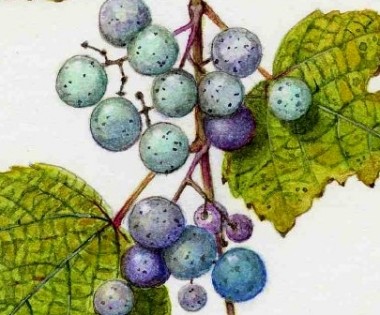

昼休みの美術館への道で先日記載したターコイズブルー

のノブドウが沢山ついた房があった。

美術館裏の農道一面に咲くミゾソバはヒナアラレかコンペイ

トウのように可愛い。

暮れる四ツ屋浜で焼山方面に小雲(こぐも)?と呼びたいような

小さな雲が湧き、夕暮れを喜ぶ風だった。

エンジンが故障して駄目かもと思っていた車がしゃんと直っ

て帰ってきた。

気に入っているブログレを乗り続けられるのはとても嬉しい。

私が描いたエビヅルはヤマブドウだったのか。

去る10月4日、上越市大潟区は高速道路沿いの小道のノブ

ドウのことを書かせて頂きました。

同じ時期、大潟スマートインターの付近で野性のブドウが実

をつけていました。

黒に近い深い色の実は、むかし描いた「エビヅル」を思い出さ

せました。

拙作「竹にからむエビヅル」A3相当サイズ、2001年11月終了。

自分で言うのも変ですが、この絵はそれまでで最も精密的に描

くことが出来た作品でした。

2002年に初めて作品展をした際、50余点を出品し、20数点に

に値を付けて売り絵とし、残りを非売品としました。

特に思い入れが深く、手許に置いておきたいものを非売にした

わけです。

売り絵はB5~A3で5000円から15000円くらいだったと思いま

すが、初日午前中で大方売れました。

「竹にからむエビヅル」は特に精魂込めた成果を感じていました

ので非売品の筆頭くらいに考えていました。

竹笹に絡んでいる部分。

患者さんから頂いたエビヅルは一本の笹にツルがからんだ

ものを頂きました。

生き生きとさせてみたかったため笹をもう一本加え、さらに右

に竹を描き、そこにも巻き付かせました。

手足を伸ばして懸命に育ち実る様を描ければと、思っていまし

た。

ブドウの部分。

ブドウとツルの根部が粉を吹いている様子や笹の葉と竹

の鞘の細い脈や筋などを意識して描きました。

描きながら、細密の点で自分には二度とは描けないだろ

う、と感じました。

所が作品展の初日、あるお年寄りがこの絵を買いたい、

どうしても欲しい、と言って離れない、と会場から電話が

ありました。

私と話したいと仰っている、とも聞きました。

会場まで30分、仕事を終えて駆けつけると老人が待って

いました。

すでに二時間も待った上、いくらでも出しますと仰るので

す。

本当に困惑しました。

何度も頭を下げられます。

「こんなされるなんて幸せではないですか、お売りしたら」、

という声が聞こえました。

自分はアマチュアだが確かにそうかもしれないと考え、売

り絵の2,5倍ほどの金額を口にすると、有り難いと仰いま

した。

そんな訳で「竹に絡むエビヅル」は手許にありません。

但し、その後の作品展などの際はお借りする事にさせて

頂きましたのでこれまで2回、ほかで使わせていただきま

した。

ところで最近になって、最初に掲げたエビヅルの写真と描

いたエビヅルに粉吹きの有無、粒の大きさ、葉の形状など

で若干の違いがあるのではないかと思うようになりました。

当時私に下さった方が「エビヅル」と仰り、自分も貴重な植

物を喜びそう名付けました。

しかしどうもそれは、さらに貴重な「ヤマブドウ」だったので

はないか、と考えるようになったのです。

描いた実物はありませんが、精密画を名乗る以上両者をさ

らに比較し、違っていれば画題を訂正させて頂きたいと考え

ている所です。

赤とんぼで賑わった美術館 風の日の赤とんぼの止まり方。

いつしか「寒くなりましたね」が挨拶言葉になっている。

寒さ強まったうえ曇天の本日風があった。

赤とんぼは穏やかな晴天に沢山飛ぶものと思っていたが、本

日の樹下美術館に大勢現れて少々驚いた。

極端に前にある細い足で体全体を支えているのは不思議な

気がする。

この日、風があるのでおよそ風上を向き、かつ羽を広げて揚

力を得て体を浮かせながら支えているかもしれない。

ほかに枝先のつかみ方、上下の姿勢も工夫していることが考

えられる。

風が無く、日射しの良い日のトンボは、止まるとすぐに羽をた

たむように折り曲げ、一種ぶら下がりに似た姿勢を取ってい

た。

本日特に風が当たっていた場所の下の写真では止まっては

いるが、あたかも飛んでいるように見える。

いよいよ秋が深まろうとしている。

鮮やかなノブドウの実。

美術館の近くに高速道路が走っている。

その両脇に細い道が通っていて、春はヤマザクラ秋は草木

の実が見られて心慰められる。

毎年ノブドウの鮮やかな色づきを探しているが、時期がうまく

合わないのか、ここに載せられるようなものに出会えなかっ

た。

そんな折りの昨日、色とりどりの実をつけた蔓があった。

このようなターコイズブルー(トルコ石の青)の実などを宝石

のようだという人もいます。

恥ずかしながら20112000年に描いた植物画の中にノブドウがある。

制作ノートに11月の完成と記載されている。

(A4サイズです)

中央部を大きくしてみました。

細かな描写は何とか出来たのですが、フリーハンドで丸

を描いたり、色を汚さずに陰を付けることなどで苦労しま

した。

すでに当時から15年は経ちました。

細密でなくとも、植物でなくても何か絵を描きたいと思っ

ているのですが、気力を高めるのが大変です。

長年の課題である当館の収蔵作品図録が最終校を終え

印刷屋さんに行きましたので、無事に印刷が上がり、気

持ちが開放されたなら、出来れば絵筆を執ってみたいと

願っている所です。

少し赤字が減ってきている カモメは波が嫌い?

本日で9月が終わる。

今年3月開館以来、樹下美術館は6ヶ月半が過ぎた

が、昨年より500人ほど来館者様が増えた。

お陰様でわずかながら赤字幅が減っているのは嬉しく

とても励みになる。

本日は絵画教室の皆様はじめ賑やかにして頂き有り

難うございました。

好感度のお二人さん、有り難うございました。

了解を頂いて写真を載せました。

さて本日午後も柿崎海岸へ出かけた。

渚で休息するカモメ(ウミネコ)が可笑しかった。

大きな波が来ました。

さて今夕、海上の竜巻を見ました。

写真と記事は明日に致しますが、少々はらはらしました。

トンボの羽(翅)の輝き。

秋深まるにつれ赤とんぼが沢山みられるようになった。

過日の午前の好天時はトンボだらけ、と形容しても良か

った。

今朝はぐっと冷えたが日中は陽が射して暖かくなった。

風があったので樹木に囲まれた美術館の陽当たりで、

多くのトンボたちが日向ぼっこ(多分)をしていた。

ところでちょっとした事だが、日向のトンボの羽は角度によっ

て微妙に色を反射している。

一方で枝先などに止まった後4,5秒くらい、羽を閉じずに保つ

時間がある。

その間、広げた羽と太陽光の角度具合で羽は半透明となり、か

つ羽の色のキラキラした感じが閉じた時より増して見える。

トンボの羽は揚力と強度を得るため複雑かつ精緻な網目

構造を有しているという。

その網目の部分面の傾きに対する太陽光の入反射角に

よって光成分を虹彩風に放っているように思われる(本当

のところ詳しく分かりません、、、)。

トンボの形態は黄金分割ほか幾つもの美的、効率論的観点

から完成度が高いという。

ルネ・ラリックやエミール・ガレのガラス工芸で格好のモチー

フとなっているほか、ブローチ、帯留めから画題、茶碗模様、

はては兜の前立など時代とジャンルを超えて親しまれてい

るのもうなずける。

ヒョウモンチョウ トンボのねぐらは何処、あのトンボはどうなった。

午前中ある時間まで陽が射し汗ばむような熱気があった。

赤トンボが沢山飛んだため、自転車で来院された人がトン

ボが何羽も顔に当たった、と仰った。

田んぼが近い美術館のトンボを楽しみにしていたのに、昼

が近づくにつれ曇天となり、あっという間に姿が減った。

トンボは少なかったが、ヒョウモンチョウがノコンギクの飛

来していた。

夕刻来院された方が、午前のトンボは何処へ行ったの

でしょう、何処かにねぐらがあるのですかね、と仰った。

私らが子供の時、もっと沢山飛んだ、と仰る人もいた。

たしかに自分の小学生時代の晴れた日など、無数とい

うほど赤トンボが飛ぶ日があった。

学校帰りに二羽のトンボを捕まえ、反対に向けたお尻に

松の葉を刺してつなげ、そーれ飛べなどと言って放りあ

げたことがあった。

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

あのトンボはどうしたのだろう、と今にして問うことが出来

る。

困惑するが、仏教には答があるのだろうか。

介護の話 写真 庭を横切ったキジの親子。

昨日日曜日のこと、遅い昼食を美術館で摂った。

在宅か施設か、ある方と介護の話をした。

95才の骨折では事態は大きく変わる。

毎日頭がいっぱい、というのは良くわかる。

高齢者の介護では、疾患のほか、本人、家族の反応で予

想しなかった変化と展開をみることがある。

固定概念に囚われず、関係職と相談しながら柔軟な対応

を試みてはなどどお話した。

そうこうするうち、ほかのお客様から写真を撮ってもいいか

と尋ねられた。

東京の友人がこのノートを見ていて、私の写真が欲しいと

仰ったという。

はい、いいです、と言って撮ってもらったが、こんな顔で本

当に申しわけ無い気持ちで一杯だった。

ところで同じ昨日ミョウガを沢山頂いた。

スタッフとともに分けたミョウガ。

私は子供のころからミョウガが好きで、雨の後、庭の一角に

ある陰気な場所でミョウガを探した。

話変わって本日、キジの親子が庭を横切った。

一家は一週間ほど前、裏の田んぼに7羽でいた親子であろう。

オス2羽メス6羽の若鳥とメス(親)の一家だ。

若鳥の成長に差があり、大きな子と小さな子が半々ずついる。

裏へ回ると刈り取りが済んだ田んぼに居た。

左が親で右にやや大きなメスの若鳥。

イナゴやカエル、ヘビやトカゲなどを食べるのだろうが、冬を迎

える小さな子たちの成長が心配される。

どうか春には元気な姿をみせてほしい。

柏崎市の赤土の野道に爽やかな秋。

30年も前のころ春の柏崎の赤い野道を歩いた。

土手に見える土は真に赤く草木にとってほどよい栄養

と見え、荒れたやぶの様に繁茂せず、清々しい印象を

受けた。

イカリソウ、オウレン、ツクバネウツギなどが初々しく咲

いていた。

本日午後、その赤土の野道を訪ねてみたくなり柏崎市

へと車を向けた。

山麓の家々がおしゃれなのは自然が爽やかなせいでは

ないかと思った。

山中に入るころ、あるお宅の庭で可愛い鳥と出合った。

エナガ。

春先の大平のオオルリといい、大潟区のベニマシコといい、

私などには写せないと思っていた鳥と出会えるのは不思議

なことだ。

小さなくちばし、翼に陶齋の釉裏紅のような紅を刺した愛らし

い姿。

赤坂山の地名があるように、一帯の土は文字通り赤い。

一方でベタベタした粘りは感じJられない。

土が良いのか、手入れが良いのか雑草の繁茂も目立たない。

こちらは下向きでひっそりした感じ。葉がやや小さくガマズミと

雰囲気が異なるように見える。ズミという種類なのか。

滝のごと真萩流れる柏崎。

- 仏像、社寺、二十三夜塔、庚申塔

- 樹下だより

- 齋藤三郎(陶齋)

- 倉石隆

- 小山作之助・夏は来ぬ

- 高齢者、昔話

- 医療・保健・福祉・新型コロナウイルス

- 花鳥・庭・生き物

- 空・海・気象

- 頸城野点景

- ほくほく線電車&乗り物

- 社会・政治・環境

- 明け暮れ 我が家 お出かけ

- 文化・美術・音楽・本・映画・スポーツ・テレビ

- 食・飲・茶・器

- 拙(歌、句、文)

- こども

- 館長の作品。

- 楽しかった週末 カーヴ・ド・ランパール 国立西洋美術館。

- 再び柿崎海岸を歩く 海の曲三つ。

- MLB,準優勝は無いが分配金 昨日の悪天

- 心臓によくなかったワールドシリーズ決勝戦 不思議な山本投手。

- 再三の美技、ベテランの守備 果物を描いてみたい。

- 晴天の柿崎海岸 新柿線のコハクチョウと親子散歩 いよいよ「神様山本様」と「運」のドジャース。

- 18回に及ぶワールドシリーズ 観客のストレッチタイム 両球団の呼称。

- 今季初めて見た白鳥の群 雀も沢山いた。

- 本日の良寛さん講演会 本日ワールドシリーズ第一戦。

- 菓子工房「キャラメル」さんとのコラボ 庭のホトトギスとリンドウ 吟醸酒「雪の五合庵」

- 長生きのお陰色々。

- ポストシーズンが後半戦 大谷選手のもの凄い活躍。

- 富山市から同窓の後輩 美術館の秋の庭 ドジャースの頑張り 日本人ファーストと言うけれど。

- 11日の茶会の掛け軸「秋夜弄月」の現象に知覚と意識? 米山水源カントリークラブで大潟ゴルフ同好会のコンペ。

- 突然終了したドジャースのポストシーズン地区シリーズ。

- 秋はちゃんと来ている 土曜日のお茶会 残念なドジャース。

- 保育園の健診 ポワロのハローウイン 「チキンハンド」というプレー。

- 和やかだった今年の樹下美術館秋の茶会1回目。

- ドジャース佐々木朗希選手の復調 ポストシーズンのディヴィジョンシリーズはフィリーズ戦。

- 激しい雨、めまぐるしい空 今年はどんな晩秋か。

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年6月

- 2022年5月

- 2022年4月

- 2022年3月

- 2022年2月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年10月

- 2020年9月

- 2020年8月

- 2020年7月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

- 2019年7月

- 2019年6月

- 2019年5月

- 2019年4月

- 2019年3月

- 2019年2月

- 2019年1月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年9月

- 2018年8月

- 2018年7月

- 2018年6月

- 2018年5月

- 2018年4月

- 2018年3月

- 2018年2月

- 2018年1月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年6月

- 2017年5月

- 2017年4月

- 2017年3月

- 2017年2月

- 2017年1月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年9月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2012年1月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2011年1月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2010年1月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

- 2008年10月

- 2008年9月

- 2008年8月

- 2008年7月

- 2008年6月

- 2008年5月

- 2008年4月

- 2008年3月

- 2008年2月

- 2008年1月

- 2007年12月

- 2007年11月

- 2007年10月

- 2007年9月

- 2007年8月

- 2007年7月

- 2007年6月

- 2007年5月

- 2007年4月